短期即食发酵泡菜中主要食源性致病菌的半定量风险评估

于小洋,吴正云,司育雷,张文学

(四川大学 轻工科学与工程学院,成都 610065)

泡菜是一种风味独特的中国传统发酵食品,原料多样,制作简便。泡菜从工艺角度主要分为预包装类泡菜和即食类泡菜[1]。由于即食类泡菜具有制作周期短、味道咸酸、口感清脆等优点,其不仅出现在川渝地区家家户户的餐桌上,而且是餐饮店中的佐餐小菜。然而,因其发酵时间短、不经过杀菌、不添加防腐剂、不包装、发酵之后直接食用的特点,短期即食发酵泡菜有可能被食源性致病菌污染。

到目前为止,对于短期即食发酵泡菜的风险研究较为缺乏。因此,本研究拟根据Risk Ranger软件和Combase数据库对短期即食发酵泡菜的主要致病菌进行半定量风险评估,分析影响泡菜食用风险的主要因素,为安全质量控制和合理消费提供依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源

致病菌的危害识别和危害特征描述等数据参考国内外相关流行病学的文献、报告和专著;短期即食类泡菜原料和产品污染状况监测数据参考疾病预防控制中心和食品药品监督管理局的调查报告;暴露评估中的人口数据参考国家统计局关于第七次全国人口普查的结果,消费数据来自于膳食调查等资料。

1.2 方法

采用澳大利亚霍巴特大学的Ross和Summer开发的 Risk Ranger 软件进行评估。软件的11个问题(Q1~Q11)涵盖了微生物风险评估的各个方面:Q1为危害的严重性;Q2为消费者的易感性,属于危害识别;Q3为消费频率;Q4为消费人群比例;Q5为相关人口数;Q6为原料污染的概率;Q7为加工的影响;Q8为加工后再污染的概率;Q9为加工后控制体系的有效性,属于暴露评估;Q10为最初污染剂量的几倍增加会引起普通消费者感染或中毒,属于危害特征描述;Q11为食用前制备的影响,属于暴露评估。将这11个问题的参数输入Risk Ranger软件的Excel表中,由软件自动进行统计分析,给出风险等级分数,最后以分数0~100表示风险的级别,<32分为低风险,32~48分为中度风险,>48分为高度风险。

2 结果与分析

2.1 危害识别

根据前述研究和文献调研[2-6],确定食源性致病菌在蔬菜中有一定分布,在短期泡菜发酵中可能存活的3种食源性致病菌为单增李斯特菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌,对其进行风险评估。

单核细胞增生李斯特菌(Listeriamonocytogenes)为需氧或兼性厌氧菌,在pH值中性至弱碱性的条件下生长良好,对NaCl的抵抗力较强。人类感染单增李斯特菌后是否发病,主要与菌的毒力有关,也与宿主的年龄、免疫状态相关。高危人群为孕妇、新生儿及老年人,免疫功能低下者也易被单增李斯特菌感染,主要症状为腹泻、发烧、肺炎、脑膜炎等[7]。由单增李斯特菌引起感染的李氏杆菌病死亡率可达20%~30%[8-9],属于中度危害。

沙门氏菌(Salmonellaspp.)最适pH为6.8~7.8,不耐高盐环境。其致病性与多种毒素有关,包括内毒素、肠毒素和溶血胞素。沙门氏菌分泌霍乱样肠毒素,损伤小肠黏膜,导致急性肠炎[10],属于中度危害。

金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)是一种需氧或兼性厌氧革兰氏阳性球菌。在金黄色葡萄球菌导致的食物中毒事件中,肠毒素超抗原家族成员引起的占95%,它通过消化道进入血液循环,刺激呕吐中枢,引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状,属于轻度危害[11]。

2.2 危害特征描述

本研究中采用Robert等研究确定的单增李斯特菌的ID50值(1×106)为中毒阈值[12]。不同沙门氏菌的毒力差异较大,研究中使用FAO确定的沙门氏菌ID50值(1×105)。金黄色葡萄球菌主要通过分泌肠毒素引起食品中毒,FDA研究调查结果显示食物中肠毒素只要略低于1.0 μg即可引起食物中毒,而菌体含量达到105CFU/g即可达到上述毒素量[13],所以该菌的ID50值确定为1×105。

确定引起感染的致病菌增加量时,由于样品污染率<1,因此本研究中将致病菌的检出限作为该菌的平均污染水平[14-15],即致病菌引起感染的增加量(ID50/检出限)分别为单增李斯特菌(8.3×105)、沙门氏菌(8.3×104)、金黄色葡萄球菌(105),见表1。

表1 致病菌引起感染的增加量

2.3 暴露评估

2.3.1 短期即食发酵泡菜中致病菌的污染分析

通过对文献[16-22]中蔬菜及其制品的致病菌情况进行分析,最终得到单增李斯特菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的平均检出率分别为4.92%、2.67%和4.67%。

由于短期即食泡菜发酵后就开始食用,在此不考虑加工后再污染的问题。

2.3.2 短期即食发酵泡菜的消费状况

我国居民每周食用泡菜的频次为0.6次,每人每天的食用量为8.3 g[23],因此,可以确定四川地区人均消费频率为1餐次/12 d。根据第七次全国人口普查的结果,本研究的评估对象为8367.5万人。同时,四川地区大多数人有此消费习惯或机会,粗略估计为75%的人群。

2.3.3 短期即食发酵泡菜加工及后期过程中对致病菌污染的影响

短期即食发酵泡菜的泡制工艺为“洗→晾→泡→捞”,具体操作步骤:先将新鲜蔬菜清洗干净,晾干水分,切成小段或小块,在泡制容器中加盐、花椒和冰糖等辅料,倒入一定量的凉开水,再将切好的蔬菜浸泡在盐水中,封紧容器口,室温放置12~36 h即可开盖捞出食用。

2.3.3.1 加工过程的影响

短期即食发酵泡菜加工过程中对致病菌影响最大的环节是清洗和发酵。在清洗过程中,不同的清洗方式对蔬菜原料中菌落总数的影响不同。蔬菜通过净水池浸泡清洗30 s,最终可以使菌落总数减少90%[24]。由于发酵时间短,pH值和盐度变化不大。因此,本研究中先确定致病菌生长条件初始值,再采用Combase数据库预测微生物学软件模拟分析。结果显示,在pH为4.5、盐浓度为4.6%的条件下,单增李斯特菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌生长24 h时数量增长倍数分别为1.10,2.40,1.17倍。同时,在探讨加工过程对短期即食发酵泡菜中致病菌污染的影响时,结合清洗和发酵两个操作步骤考虑,可得单增李斯特菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的综合影响程度分别为0.11,0.24,0.12。

2.3.3.2 加工后控制体系的有效性

由于短期即食发酵泡菜一般在食用前不经过特别处理,同时,短期即食泡菜的消费场所主要以家庭或餐饮店为主,在加工后基本没有控制微生物污染的措施。

2.3.4 食用前制备的影响

由于本研究对象为短期即食发酵泡菜,在使用之前无需再次加工或者特殊制备操作,所以再次不予考虑,认为食用前的制备对致病菌无影响。

2.4 风险特征描述

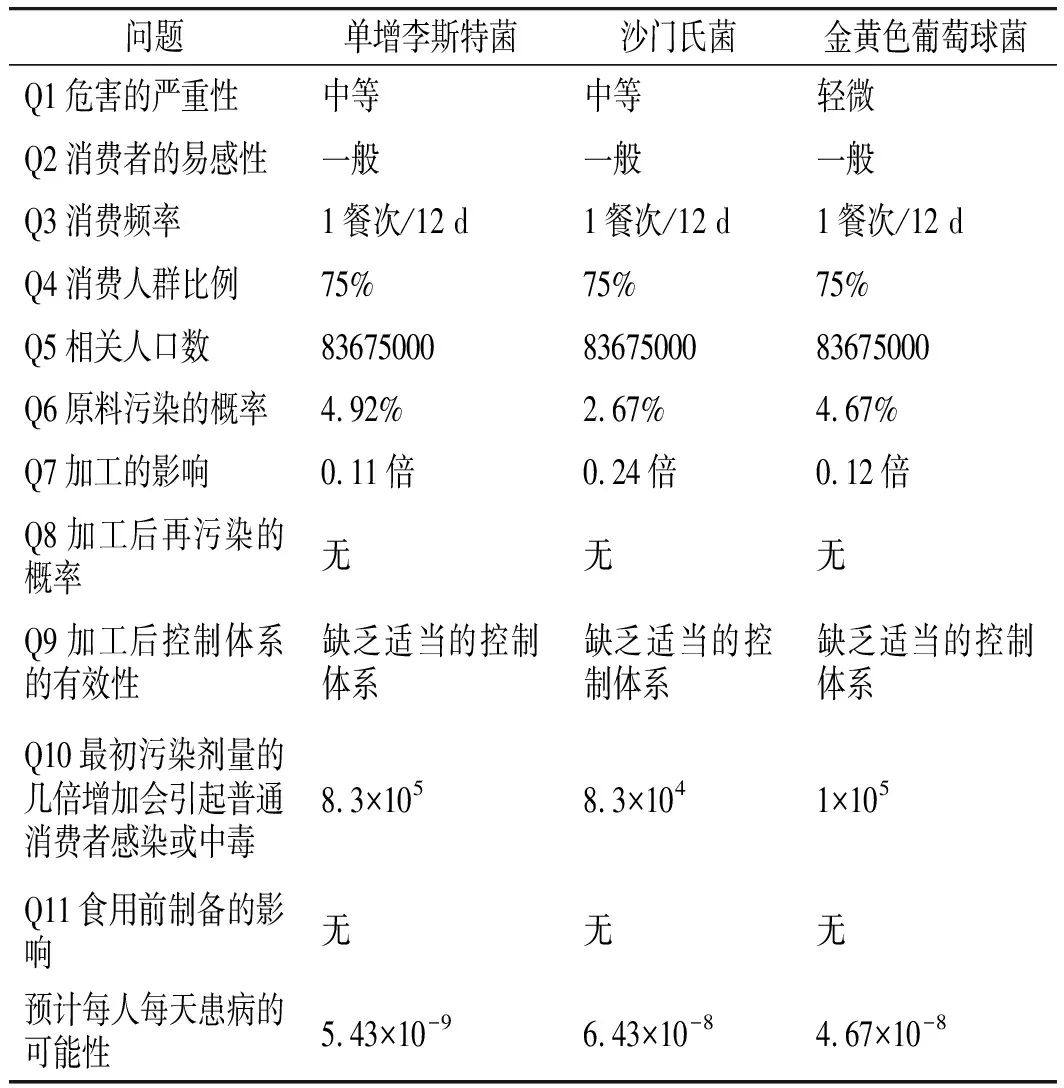

根据上述资料,对11个问题进行回答。采用Risk Ranger软件对短期即食发酵泡菜中的主要致病菌进行半定量风险评估,根据收集查阅资料,对11个问题进行回答。软件输入值及评估结果见表2。

表2 Risk Ranger软件参数值及结果

由表2可知,单增李斯特菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌的风险评分分别为41,47,40,三者的风险评分值均为中风险等级,但沙门氏菌的风险评分值最高。因此,需要加强短期即食发酵泡菜中致病菌,尤其是沙门氏菌的检测,并采取必要措施降低3种致病菌的风险评分值。

2.5 不确定性分析

从不确定性分析的角度考虑,主要有两个方面:一是蔬菜中的几种食源性致病菌分布,这里的分析是根据文献报道,而且是基于蔬菜大类而言,由于地区不同,差异的存在是必然的,此外,经常被用作泡菜和短期即食泡菜制作的原料,通常仅限于部分品种;二是泡菜制作过程中致病菌数量的变化,采取Combase软件预测获取的结果可能与实际生长的情况有所差异,这同样影响评分结果。

2.6 灵敏度分析和降低风险的建议

在实际生产过程中,清洗情况包括清洗率达到99%、90%(正常情况)以及不清洗。同时,处于不同pH值、盐度下,致病菌的生长情况也不同。二者是影响Q7参数值变化的主要因素。不同人群的ID50值同样会引起Q10参数值的变化,而ID50值的区别主要存在于易感人群和普通人群之间。

在短期即食发酵泡菜生产过程中,必然会存在不同的加工条件。通过对加工条件的调整,可以发现:(1)当pH值、盐浓度相同,原料清洗率达到99%时,3种致病菌风险评分与正常清洗相比均下降6分;而清洗率为0%,即不清洗时,3种致病菌风险评分均比正常清洗升高6分;通过不同蔬菜原料清洗率的评分值可以发现,对蔬菜进行彻底的清洗可以较大幅度地降低致病菌对泡菜安全品质的影响。清洗时,多种清洗方式相结合或者添加次氯酸钠等杀菌液浸泡也是降低泡菜安全风险的一种选择[25]。(2)在清洗条件相同时,提高pH值和降低盐浓度均会使致病菌生长繁殖速率加快,从而造成短期即食发酵泡菜风险评分值过高。而在泡菜发酵过程中致病菌数量的变化可能受多方面因素的影响,除应合理控制初始盐浓度和pH值外,必要时还可以通过添加香辛料[26]和母水微生物菌群[27]来抑制致病菌的生长,从而降低短期即食发酵泡菜风险,这与徐清萍等[28-29]和燕平梅等[30]的研究结论一致。(3)通过对单增李斯特菌和金黄色葡萄球菌的评分条件进行比较发现,影响二者风险值差距过大的主要原因是Q10,Q10的值主要取决于ID50和检出限。ID50因致病菌和人群的种类不同而不同,因此需要提高自身免疫力来防止致病菌的侵染;检出限主要取决于检验方法,而提高对致病菌的检出灵敏度即降低检出阈值的方法是大势所趋。

针对以上问题,提出以下建议:第一,从工艺角度讲,应使用合理的清洗方式和清洗液,在发酵过程中可以采取控制初始发酵条件、添加香辛料或母水微生物来抑制致病菌生长;第二,从检测角度讲,应提高检出能力,尽早发现污染超标制品;第三,从个人角度讲,应提高自身免疫力,增强对致病菌的免疫能力。

3 结论

本研究使用Risk Ranger软件对短期即食发酵泡菜中主要致病菌进行半定量风险评估,结果显示,单增李斯特菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌均处于中风险等级。通过改变加工条件发现,清洗、初始pH值和盐度对最终评分值的影响较大;而对致病菌的评分条件进行对比,结果显示,致病菌的ID50和检出限对最终评分值也有很大影响。最终发现,采用提高清洗除菌率、控制初始发酵条件、添加香辛料或母水微生物的方法,可以抑制加工过程中致病菌的生长,降低风险评分;同时,提高对致病菌的检出能力和自身免疫力,也可以有效降低短期即食发酵泡菜的食用风险。