“聚”抑或“散”:城市化进程中省会城市拓展模式的理性思考

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院 ,河北 保定 071003)

一、 引言

城市兼并是城市化进程进入快速发展阶段城市谋求竞争力的做法[1],城市板块据此在内外力共同作用下可以迅速达到资源集聚、空间重构的目标,这是“继续城市化”和“深度城市化”的表现,通过城市解构和重构催生城市空间发展新格局。区域经济理论认为,城市是基于优越条件形成的地域综合体。城市从产生伊始就需要通过对腹地资源进行聚合整合发展成为一定区域内的增长点,通过极化效应成为腹地内发展最快的地方,在循环累进效应影响下蓄积更强的资源虹吸效应。缪尔达尔认为[2],极化效应是城市发展的第一阶段,随着城市规模逐渐扩大,能够容纳资源的物理空间受到约束,物理空间严重缺乏供给弹性,区位地租水平不断上涨,不能承受高地租的可变资源会向城市边缘区拓展,大城市过度发展逐渐受到抑制[3]。城市能够给资源赢利创造出更多机会,通过聚集节省诱发聚合整合效应。因此,区域经济发展过程中,城市作为区域经济的引擎需要有一定规模,依托区域中心城市在腹地内形成城市环、城市链、“一城+多星”“双核城市团”[4]或者“多中心城市团”发展格局。中心城市与腹地内中低级别的城市间可以进一步优化互动通道,将其职能疏解到次级中心地。为了进一步提升区域城市化水平,行政力量需要适当介入城市体系的空间布局[5],以便在腹地内形成与中心城市高效互动的次级中心。我国城市化进程从20世纪80年代进入发展快车道后,首先推行了市管县制度,即将中心城市腹地内一定数量的县级行政单元纳入直接管辖范围,这些县级中心地随后划入中心城市的建成区,中心城市的规模迅速扩大[6],为形成大城市的发展格局奠定了基础。省会城市依托行政力量在城市化进程中具有聚集资源的优势,城市的首位度较高[7]。但因腹地内不同中心地的发展基础存在差别,非省会城市依托较好的发展基础和科学的发展思路也可成为省域行政单元内的增长点进而成为规模较大的城市,在这种情况下,通过行政力量依托省会城市兼并腹地内的中等城市从而保持省会城市的首位度就成为可能。莱芜市、镇江市、佛山市、鄂州市、安顺市、新余市、开封市、咸阳市等均先后并入省会城市,就是行政力量主导下做大省会城市规模的典型做法。省会城市将近域内行政腹地较小的中等城市兼并,在一定程度上能够进一步理顺长期以来因不合理行政区划导致的城市间不能协同发展的问题,但单纯依托行政力量通过兼并扩展省会城市规模,就会进一步引发区域经济发展不平衡,影响城市体系的持续发展。

二、 省会城市整合地级市构建城市体系的理论思考

(一) 腹地内构建一体化城市体系的行政力量影响

无论是将县级行政单元并入区域中心城市,还是省会城市将近域内的设区市整合在一起发展,都是依托区域中心城市整合腹地内的优质资源,以便在更大腹地内形成全域城市化发展格局的重要思路。德国著名区域经济学家克里斯塔勒在其提出的中心地理论中[8],分别按照交通原则、行政原则和市场原则构建起了多层次的城市体系,该理论中的高级别中心地能够控制的较低级别的中心地的数量虽然存在不同,但行政力量从未成为构建中心地体系的障碍。区域经济理论认为,城市体系是基于区域经济规则构建起来的以区域中心城市为核心的多层次等级体系[9],行政区划界线不应该成为在更大腹地内构建协同发展的城市体系的束缚。从20世纪90年代我国城市化进程进入快车道以来,城市体系的建设一直是在行政力量干预下进行着的,行政区划界线在一定程度上成为了邻近行政单元间资源互通的阻碍。行政单元基于历史逻辑形成,有些行政单元已经与城市协同发展的目标相悖,通过调整行政区划理顺邻近行政单元间的关系,将以行政单元为界线构建城市体系的传统发展模式转化为以区域中心城市为核心构建城市体系的模式,使得具有较强辐射力的区域中心城市能够越过行政区划界线对邻近行政单元产生积极影响,构建起协同发展的城市体系,应该是城市化进程的发展方向,将细碎的行政单元进行整合,便于迅速形成区域经济增长点。在省会城市兼并腹地内的设区市过程中,需要根据具体情况作出有针对性的选择,当被兼并的设区市规模较大时,省会城市对其兼并会由于极化效应而放大区域不均衡性,对设区市进行拆解并对其进行部分兼并,就成为扩大省会城市影响力的理性选择。

(二) 省会城市与被并的设区市间的关系分析

在“行政力量为主+市场力量为辅”的城市发展格局下,济南市、南京市、广州市、武汉市、贵阳市、南昌市、郑州市和西安市等分别将莱芜市、镇江市、佛山市、鄂州市、安顺市、新余市、开封市、咸阳市等整合入省会城市。整合到同一行政区划后,被并入的地区级行政单元能够在省会城市的国土空间布局中更好地进行战略安排,从而更好地推动以省会城市为核心的城市体系的建设。这些被省会城市整合在一起的地区级行政单元存在共同特征:其一是与省会城市空间距离近,便于依托既有交通干线与省会城市构建城市走廊,从而形成“主中心+副中心”的发展格局;其二是行政单元的腹地相对较小,虽然具有设区市的行政级别,但管辖的县级行政单元较少;其三是与省会城市间长期以来行政区划关系不能理顺,行政区划间存在半包围关系或者嵌入关系;其四是进一步强化区域中心城市的影响力,省会城市偏离省域行政单元的几何重心,通过将设区市整合在一起,并将设区市规划为省会城市的副中心,能够让省会城市在省域行政单元内更好地发挥区域中心城市的作用。根据区域经济学理论,城市化进程遵循“慢—快—慢”的S形曲线发展过程。我国2021年城市化率为63.89%,已经跨过从慢到快的拐点,城市化的质量需要进一步提升,地级市整合腹地内的县级行政单元、省会城市整合近域内的市级行政单元、邻近的县级行政单元或者市级行政单元间整合、县级行政单元升格为市级行政单元等多层面的行政区划调整会不断进行,构建以中心城市为核心的多层次的城市体系是大势所趋,中心城市据此能够更好地发挥引领作用,此间行政区划的束缚需要通过行政干预才能得以破除,省会城市依托较好的发展基础以及行政影响力,在区域经济发展过程中能够担当区域中心城市角色。

三、 打破行政区划限制和跨行政区划构建城市体系的实践操作

(一) 省会城市整合市级中心地作为突破发展瓶颈的直接举措

根据前文,省域行政单元必须打破行政区划束缚,形成着眼于协同发展的更加完善的城市体系。根据我国城市的发展脉络,在城市化进程进入快速发展阶段后行政力量需要适当介入,中心地间的关系可以快速得到理顺。在省域城市体系建构过程中,省会城市的核心引领作用需要进一步加强,通过省会城市整合近域内的设区市,就成为省会城市扩大影响力和带动腹地发展的直接措施。“太原市+晋中市”“长春市+吉林市”“哈尔滨市+伊春市”“南京市+镇江市”“南昌市+宜春市+新余市”“合肥市+巢湖市”“福州市+莆田市”“济南市+莱芜市+泰安市”“郑州市+开封市+许昌市”“武汉市+鄂州市”“长株潭+娄底市”“广州市+佛山市”“南宁市+钦州市”“贵阳市+安顺市”“昆明市+玉溪市”等整合方案,就成为省会城市在区域发展进程中增强影响力的重要举措。省会城市整合的这些设区市与省会城市间存在如下关系:行政区划范围较小且具有较好的发展基础;便于与省会城市高效互动,在进一步发展过程中逐渐成为省会城市的副中心;围绕“省会城市+设区市”构建起来的城市环能够将省域行政单元内的绝大部分中等城市连接在一起;理顺了省会城市与腹地间的行政区划关系。“省会城市+近域设区市”的整合方式产生的极化效应进一步提升了省会城市在城市体系中的首位度。省会城市整合腹地内的设区市应该是城市化进程中的一个环节而不应该是终点,不能在解决问题中进一步创造出新问题。

(二) 建构合理的行政区划格局为构建一体化的城市体系解困

不合理的行政区划设计会成为区域经济发展的困扰,邻近行政区划间不能进行合理的资源空间布局,全国很多地方也存在类似问题,这些问题或者发生在省会城市与邻近的设区市之间,或者发生在同等行政级别的设区市之间。如1)河南省的“安阳市+鹤壁市”。鹤壁市被安阳市半包围,鹤壁市的发展受到禁锢,安阳市的行政区划呈半弧形而不易形成一体化的城市体系;2)“江苏省徐州市+安徽省淮北市+河南省商丘市”。徐州市位于江苏省西北角,淮北市位于安徽省北端,呈楔形插入江苏省北端和河南省东部之间,河南省商丘市在河南省东部突出,如上三个区域在省域单元内依托省会城市构建起来的城市体系中,因位于行政区划边缘而不易被辐射到;3)湖南省娄底市。长株潭(长沙市+株洲市+湘潭市)是湖南省城市的核心,但长沙市位于湖南省行政区划东缘,在省域城市体系构建过程中,不能很好地发挥核心引领作用。娄底市位于湖南省行政区划的中心位置,将娄底市整合在长株潭区域并将其设为湖南省城市体系的副中心是大势所趋;4)江西省沿浙赣线城市链。浙赣线是江西省城市体系的主体。上饶市、鹰潭市、南昌市、宜春市、新余市、萍乡市均沿浙赣线分布,但“宜春市+新余市”“上饶市+鹰潭市”间的关系与前文论及的“安阳市+鹤壁市”的布局类似,只有通过设区市的行政单元整合才能够从根本上解决此问题;5)“福州市+莆田市”。莆田市夹在福州市与泉州市之间,行政区划范围较小,城市影响力较弱,受行政区划影响不能与邻近城市体系整合在一起。将莆田市与福州市整合在一起,莆田市能够成为福州市向南拓展的增长点;6)“杭州市+金华市”。杭州市位于浙江省行政区划北端,已经与宁波市构成了杭甬城市圈,但是浙江省北部与南部的整合程度不够高,通过行政区划调整,将金华市设为杭州市副中心,就能使杭州城市体系变得更加完善。7)“南宁市+钦州市”。北部湾城市群进入国家战略后,为了在“一带一路”的起点上更好地发挥作用,需要进一步拓展“琼北+粤西+桂南”的协同发展空间,将钦州市设为南宁市的副中心就成为理性选择。

四、 城市化进程中提升城市首位度的传统做法与城市兼并的潜在问题

(一) 城市化进程中提升城市首位度的传统做法

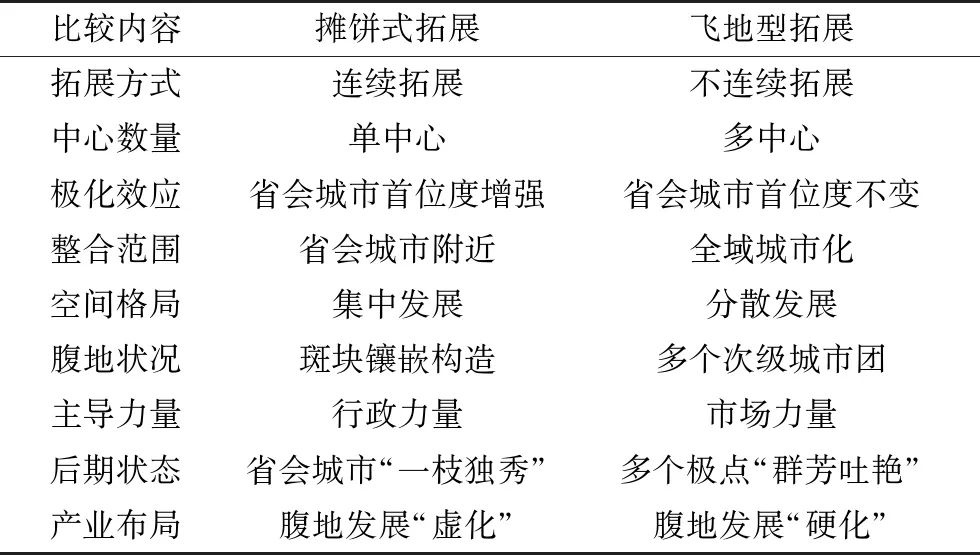

我国从20世纪80年代就开始进行大规模城市兼并,通过吸收兼并(A+B=A)、新设兼并(A+B=C)、城乡兼并(A+B县+乡+镇=A)、剥离兼并(A+B部分=A)等多种方式扩大城市规模,撤县设区是扩大中心城市规模的传统做法。城市快速发展进程中,为了提升省会城市的影响力,撤县设区升级为撤市设区,省会城市的规模在短时期内能够得到迅速扩展。从城市空间的整合方式层面看,可以通过“摊饼式”拓展和“飞地型”拓展两种方式进行(如表1),前者即目前很多省会城市正在采用的方式,省会城市影响力呈杜能环向腹地连续蔓延,但省会城市所辖行政范围内会因城市化不均衡而出现快速发展区与慢速发展区相间存在的斑块构造。区域经济学在分析城市发展问题时,总是以地域均质化假设为前提,但实际上非均质化为腹地的常态。省会城市通过整合做大城市体系,在规模扩大的同时城市质量不能同步跟进;后者即省会城市的建成区虽然不会连续推进,但能够在腹地内形成多个极点,并以极点为次级中心带动腹地内更多区域中心地发展,更加有利于促进多层次城市体系的形成。“摊饼式”拓展与“飞地型”拓展之间存在较大差异,前者虽然能够强化省会城市在腹地内的影响力,但在城市体系的后期发展过程中会出现较大的不均衡,不利于全域城市化水平的提升。后者虽然不能提升省会城市的首位度,但能够在省域行政单元内创造出多个增长点,并通过构建指状网络格局的城市体系与省会城市高效互动,有利于在省域行政单元内形成均衡发展样态。

表1 “摊饼式”拓展与“飞地型”拓展比较

(二) 城市化进程中省会城市兼并设区市的潜在问题

1. “马赛克”式的拼贴城市造成城市发展不兼容

省会城市兼并设区市能够依托行政力量在短时间内扩大省会城市规模,但被兼并的城市在兼并前是一个独立的城市,具有完善的商业体系和城市体系发展构架,兼并后的城市体系基于拼接实现两个独立城市体系的快速整合,拼接后的两个行政单元间会出现“马赛克”,这样的城市体系空间结构存在的问题主要表现在:局部城市网络相对完善和整体城市网络发展无序;城市体系存在多中心且功能重复,中心地的层次不明确;“马赛克”区域的存在导致城市腹地内存在非城市属性。省会城市通过兼并扩大规模带有很大程度上的拼接性,主并城市与被并城市间无法实现无缝对接,城市腹地的斑块构造问题会在长时期内不能得到化解。这就需要在兼并对象、兼并方式方面进行理性思考,兼并后需要在产业布局、城市布局、功能布局等方面进行统筹规划。

2. 省会城市影响力扩大与省域腹地内区域经济发展不平衡

省会城市兼并的目标是扩大省会城市影响力,但因前文论及的“马赛克”问题,拼接后的城市需要经过较长的磨合期,在城市功能区的一体化建设方面也需要经过长时期调整。被兼并区域因偏离预期发展轨道,发展质量可能会受到负面影响。兼并后的城市基础设施与城市规模虽然不能同步跟进,但能够以牺牲自身发展机会为代价对省会城市做出较大的经济贡献,其结果是规模扩大后的省会城市进一步增大与腹地间的差距,城市兼并谋求的提升全域城市化水平的目标就不能实现,如果不能妥善处理中心城市与腹地间的关系,省会城市的首位度提升与腹地资源“空心化”间会形成强烈反差,不利于建构完善的省域城市体系空间格局,既有发展不平衡会继续强化新的不平衡,这种发展局面需要通过在省会城市与被兼并城市间进行合理功能分工得到解决。

3. 不合理的城市空间布局延缓建构协同发展的城市体系的进程

城市是基于合理资源布局、科学发展模式、适度行政影响和丰富文化内涵形成的地域综合体,城市场域通过经济场和文化场的套叠形成,使不同层级的中心地成为发展共同体。城市场既然以省会城市为中心形成,就需要在省会城市引领下处理好不同级别中心地间的关系。资源会在利益驱动机制下向发展基础好和交通基础设施优越的区位布局,通过较高的赢利水平对冲较高的地租成本。在行政力量影响下,邻近的设区市之间也会出现较大发展差距,发展质量较高的设区市与发展样态较差的设区市相间出现,前者对后者进一步进行资源袭夺,腹地内的发展不均衡问题会长期存在。城市场必须是均一的文化场、经济场、政策场、人才场,但省会城市兼并设区市实际上是在加大城市发展空间的不平衡性。

五、 大城市超前发展的教训与省域城市体系提升影响力的策略选择

(一) 大城市过度发展的教训

1. 缺乏行政干预导致城市病

世界城市化的发展历程表明,城市化不能完全通过市场调控,否则会引发很多社会问题。拉美国家和非洲国家在城市化进程中因缺乏政府规划和政策疏导,导致农民工盲目流动并造成大量土地荒芜。劳动力在利益驱动下涌向劳动力的边际收益相对较高的大城市,导致城市首位度过高,但城市发展已缺乏必要的经济支撑,城市基础设施建设速度和规模不能满足城市人口迅速增长对城市发展提出的要求。

2. 大城市缺乏中小城市支撑

大城市的首位度高是城市发展过程中的普遍现象。研究表明,拉美国家的首位城市占城市总人口的40%甚至70%[10]。同时大中小城市存在发展不协调问题,大城市的发展速度很快,但缺乏必要的支撑。中小城市是城市体系的底层支撑,但由于存在发展不足问题,导致大城市的发展后劲不足。大城市发展超前,缺乏必要的教育科技支撑,削弱了城市的持续发展基础。

3. 城市化“大跃进”削弱了城市质量

拉美国家用50年时间将城市化率从40%提升到了80%,这种“大跃进”性质的城市化导致城市人口快速增长[11]。布宜诺斯艾利斯被称为“没有边界的城市”,主城区加上周边的卫星城的总人口将近1 400万。城市虽然快速发展但质量并没有提升,贫民窟与城市发达地区相伴。国家在意识到中心城市过度膨胀导致的问题后,通过行政力量对大城市进行人口分流和职能疏解,开始扶持中小城市发展。

(二) 城市化进程中省域城市体系提升影响力的策略选择

1. 在省域行政单元内设置一个以上的副中心城市

省会城市会通过资源虹吸效应削弱腹地发展动力,在城市体系中形成“一枝独秀”的问题,为了解决这类问题发生,就需要在省域腹地内形成一个或者一个以上的副中心城市(不包括被整合的设区市),副中心城市与省会城市保持适当距离,且通过通达性较高的交通网络联系在一起。按照“分区+分步”的发展秩序将省域行政单元以副中心为核心划分为一定数量的子片区,在各子片区内以副中心城市为核心构建起次级城市团,带动腹地内更多中低级别中心地发展,能够尽早在腹地内形成分散发展的城市体系。当省会城市区位与省域行政单元的几何中心不一致时,设置两个副中心,副中心能够在腹地内与省会城市形成鼎足发展格局,构建起“一主+多次”发展构架,推动省域腹地的全域城市化进程。

2. 通过“飞地型”发展避免“摊饼式”发展缺陷

随着城市规模扩展,城市之间以及城市腹地内会存在不均衡发展问题,只有解决好城市拼接过程中省会城市与设区市间的融合问题,省会城市与设区市之间的不兼容问题才能从根本上得到解决。前文论及,在省会城市与设区市整合在一起过程中,只有弱化斑块状的发展问题,才能促进省域腹地内的城市一体化,同时也要进一步完善腹地内的指状网络交通构架,将省会城市与腹地内的次级中心地整合在一起,促进形成协同发展程度更高的城市体系。省会城市在整合腹地内的设区市过程中,需要将设区市与副中心的空间格局放在一起考虑,避免在省域城市化进程中出现不均衡问题,与省会城市高效互动的副中心城市能够更好地分摊省会城市的职能,并带动腹地内乡镇中心地发展。

3. 适当处理省会城市发展过程中“集中”与“分散”的关系

既然省会城市是在行政力量引领下对腹地内的设区市完成兼并的,那么行政力量也需要对省会城市的规模进行适当控制,当省会城市规模达到一定程度时,就需要在行政力量的影响下对腹地产生更强的辐射作用,尽快进入到缪尔达尔的分散发展阶段。城市规模扩展到一定程度时,既定物理空间内能够承受的可变资源变得非常有限,聚集经济转而成为聚集不经济,为了扭转资源的边际收益迅速下降的不利局面,资源也会从城市中心区布局逐渐转为向城市边缘区布局。因此,行政力量需要在省会城市发展过程中,为城市尽快进入分散发展的空间布局搭建平台。行政力量不仅要干预城市发展的“聚”,也要处理好“聚”与“散”的关系,把握好城市聚集发展的度,帮助城市适时实现从“聚”到“散”的转向。

4. 适当降低吸收兼并和扩大剥离兼并

在解决省会城市需要扩展城市规模问题的同时,邻近其他行政单元与省会城市间的关系也需要进一步得到理顺,为省会城市的持续发展奠定基础。宁夏的固原市与陕西省的平凉市、庆阳市之间就属于这种关系,固原市、平凉市和庆阳市之间的空间关系可以在兰州市、银川市和西安市三个省会城市之间,通过部分剥离的方式进行行政区划的解构与重构,在“兰州市—银川市—西安市”三角形内为提升城市化质量创造条件。“庆阳市+平凉市”区域从甘肃省行政区划中凸出出来夹在宁夏与陕西之间,与兰州市构建的城市链需要将宁夏的固原市发展成为节点而得以完成,只有打破行政区划限制构建起跨行政区划的城市体系,才能够在强化省会城市影响力的同时,拉动固原市、平凉市和庆阳市等设区市的发展。

六、 城市化进程中大城市优先发展战略应该注意的问题

(一) 省会城市拓展的规模和速度应该适度

省会城市是省域行政单元的行政中心、经济中心和文化中心,在省域城市体系的构建过程中扮演着引领角色,引导着省域城市体系的发展方向。省会城市对省级城市的控制主要表现在产业空间布局、城市体系结构、交通网络建设方面,成为省域城市体系建设的主导中心。省会城市需要不断控制支柱产业,形成具有特色的产业集群,找准城市发展定位,形成独具特色的城市发展格局和发展模式。城市化进程中需要在行政力量影响下控制城市发展速度,控制城市和城市群的发展规模,省会城市的产业布局、产业结构一定要与其发展定位以及与腹地内的次级城市团相适应,使当前发展为未来发展创造条件。

(二) 省会城市的区域中心城市地位不能削弱

省会城市需要进一步维持省域城市体系的中心城市地位,但这种地位不一定必须通过兼并腹地内的设区市来实现。省会城市在省域城市体系中的城市首位度都相对较高[12],较好的历史发展基础和行政力量的影响都是形成这种发展状态的依据。省会城市在发展过程中,较高的城市首位度以及良好的发展态势需要继续维持,在省域城市体系进一步完善过程中更好地发挥引领作用。省会城市的既有优势不能削弱,战略发展方向必须坚持,在维持既有产业基础的同时使得产业组合不断丰富化,继续保持与腹地内中低层级中心地间的联系,完善省会城市向腹地进行职能疏解的通道,保持省会城市向腹地进行辐射的梯度。

(三) 省会城市的发展定位需要清晰明确

省会城市的发展方向是区域中心城市和国家级中心城市,武汉市、沈阳市、南京市、郑州市、济南市、西安市、成都市、南宁市、海口市、广州市等需要定位为国家级中心城市,在推进华中城市群、东北城市群、长三角城市群、中原城市群、山东半岛城市群、关中城市群、西南城市群、北部湾城市群、珠三角城市群建设过程中,这些省会城市都是重要的枢纽城市。城市规模的扩大可以通过省会城市兼并设区市方式进行,也可以通过在腹地内设置多个副中心城市的方式构建起“一主+多次”的发展格局进行[13]。在发展过程中不仅要注意省域腹地内城市体系的构建,也要不断完善省域城市体系间的连接。

(四) 统筹思考省会城市与腹地协同发展

省会城市的发展基础也存在较大差别,在发展过程中不仅要处理好行政单元内次级行政单元间的关系,也要处理好邻近省域行政单元间的关系[14],同时也要注意城市的发展转向,为城市的持续发展进行前瞻性考虑。北京、上海、广州等大城市需要越过行政区划界线,使附近行政单元按照区域经济联系组合在一起,发展成为跨多个省级行政单元的中心城市:北京市成为京津冀进而成为京津冀晋鲁豫的中心城市,上海成为广域长三角腹地的中心城市,广州成为广域珠三角腹地的中心城市,分别从东北、东、南三个方向相向发展,通过“华中城市群+关中城市群+成渝城市群”连接在一起。太原市、兰州市、合肥市、长沙市、南昌市等成为邻近城市群间连接在一起的节点。

七、 研究结论

省会城市通过兼并近域腹地内的设区市,使自身规模在短时间内得到迅速拓展。但是被兼并的设区市曾经是一个独立的城市,已经具备完整的城市体系。两个邻近的城市可以在行政力量影响下,使得行政区划迅速合并,但在功能上实现一体化则需要长时间磨合。有些省会城市近域内的设区市规模较小,并且长期内存在行政区划设置不合理问题,通过行政区划调整可以理顺行政区划关系,在增强省会城市影响力的同时,也能够带动腹地内不同层次中心地的发展,但通过兼并实现扩大省会城市规模的目标并非不二选择,增强省会城市影响力的方式除了通过“摊大饼”方式外,还可以通过“飞地型”发展模式进行。城市化进程需要同时注重数量和质量,单纯追求量的扩张会为城市的持续发展造成阻力。拉美地区“大跃进”式的城市化进程表明,违背城市发展规律的行政力量干预,会使大城市过分袭夺腹地资源,遏制腹地内中小城市发展,使大城市失去持续发展动力。城市发展需要行政力量介入,但需要适当控制行政力量介入的程度,单纯通过兼并拓展城市规模的做法并非理性选择,需要通过平衡城市发展中“聚”与“散”间的关系对城市体系的空间格局进行战略定位。