浅议四川地区出土的汉代文字瓦当

郑漫丽(成都金沙遗址博物馆)

关于四川地区出土的汉代文字瓦当,前人已有论述。如《四川汉代瓦当》一文对四川地区出土和收集的汉代瓦当做了简要介绍[1],但这些材料均未在正式考古报告中有详尽报道,该文仅注明其出土地点。韦莉果[2]、易立[3]等对四川出土瓦当做了进一步研究,但二人对部分瓦当出土年代的判断差异较大。本文拟从考古地层学和共时器物群年代入手,逐步厘清四川地区出土文字瓦当的年代序列,总结文字瓦当的特点及演变轨迹,以求教于方家。

一 出土情况

四川地区发掘出土文字瓦当的遗址有成都市的小南街[4]、十二桥[5]、电子科技大学清水河校区[6]、金沙村汉代廊桥[7]、市博物馆新址[8]、天府广场东北侧古遗址[9]、东华门遗址[10]、羊市街东口汉末三国遗址[11],德阳市的“绵竹城”遗址[12],以及早年发掘的彭山崖墓群[13]等;采集或征集的有雅安宝兴县“青衣 瓦当”[14]、广元青川县古沙洲城遗址的“太平未央”瓦当[15]、彭山汉晋武阳遗址的“富贵昌”瓦当[16]等(表一)。

表一 四川地区历年发现汉代文字瓦当统计表

二 类型及年代

模印于瓦当当面的文字依据其内容可分三类,A类与官职和地名有关;B类为祈祷盛世太平、长乐未央的吉语;C类为当世祈祷个人富贵、升迁相关的吉语。

续表:

A类 如“上林”“青衣瓦当”。依据《四川汉代瓦当》一文,“上林”瓦当(图一∶1)1949年以前出土于成都市郊[17],但笔者认为其出土于成都的可能性不大,该瓦当当面保存完好,“上林”二字清晰,与西安上林苑遗址出土的同文瓦当一致,当属西汉时期。目前,“上林”瓦当除出土于西安上林苑外,仅见于安康等极少数地区[18]。这些出土于上林苑以外的“上林”瓦当可能是汉代之后搜集或收藏辗转到他地的。“青衣瓦当”(图一∶2)共2件,为同模印制,1979年出土于雅安宝兴县城关镇南四千米的西北坡[19]。西汉文字瓦当中出现地名是常见现象,“青衣”二字更可能指地(县)名而非青衣羌,即“高祖六年,始分置广汉郡。高后六年,城僰道,开青衣”[20]。又德阳黄许镇发现数块“绵竹城”砖[21],《汉书》记载高帝置广汉郡,属县十三,包括绵竹县[22]。因此,“青衣瓦当”“绵竹城”砖均体现了汉文化在汉廷开拓西南疆域过程中对当地行政结构、衙署设置,以及建筑文化等方面的深入影响,体现了政权的主体意志。

图一 A类文字瓦当

B类 如“太平未央”“长生无极”“长乐未央”等,多为祈祷盛世太平的吉语。按照《四川汉代瓦当》一文,成都市西郊出土有“维天降灵延元万年天下康宁”“长生无极”“长乐未央”文字瓦当[23],其中“维天降灵延元万年天下康宁”十二字瓦当(图二∶1)年代应不会早于西安武库遗址的同文瓦当[24],刘庆柱最早提出其年代应为西汉而非秦代是非常有见地的[25]。宝珠寺水库淹没区古沙洲城遗址征集到“太平未央”文字瓦当1件,附近农家发现大量汉砖和绳纹陶片[26],年代当为两汉时期。天府广场东北侧古遗址出土的当面模印“安乐未央千秋万岁”瓦当(图二∶2),发掘报告认为出土地层年代为东汉末至蜀汉时期[27]。德阳“绵竹城”遗址土将台试掘点第④层出土文字瓦当1件,残存文字“乐□”(图二∶3),城墙叠压在该层上,按照发掘报告,该层年代为东汉至蜀汉时期[28]。另外,彭山崖墓也发现B类文字瓦当,其中一件残存一字,报告认为是“曆”字(图二∶4)[29],笔者认为其与汉代“千秋万岁”文字瓦当的“岁”高度相似。B类瓦当在同处西南地区的贵州也有少量出土,如贵州安顺市宁谷镇龙泉寺遗址发现有云纹、车轮纹、“长乐未央”文字等3种瓦当(图二∶5、6),共出器类有陶罐、钵、釜,铜镞、环,五铢钱、半两钱,铁器,木牍、木楔和木板,以及骨铲等,其中五铢钱属汉武帝至昭帝时期,半两钱当为汉初民间所铸[30]。贵州赫章可乐出土西汉“建始”(图二∶7)、“四年”(图二∶8)文字瓦当[31]。这类祈祷长乐未央、太平盛世、长生无极等的文字瓦当,自西汉起在宫廷、衙署、豪强地主宅院,乃至民间建筑中广泛流行,其不仅是“非壮丽无以重威”[32]的物化标志,也已成为当世流行吉语,直接表达了当世政权的统治意志,体现了西汉休养生息的策略和对盛世兴邦的渴望。

图二 B类文字瓦当

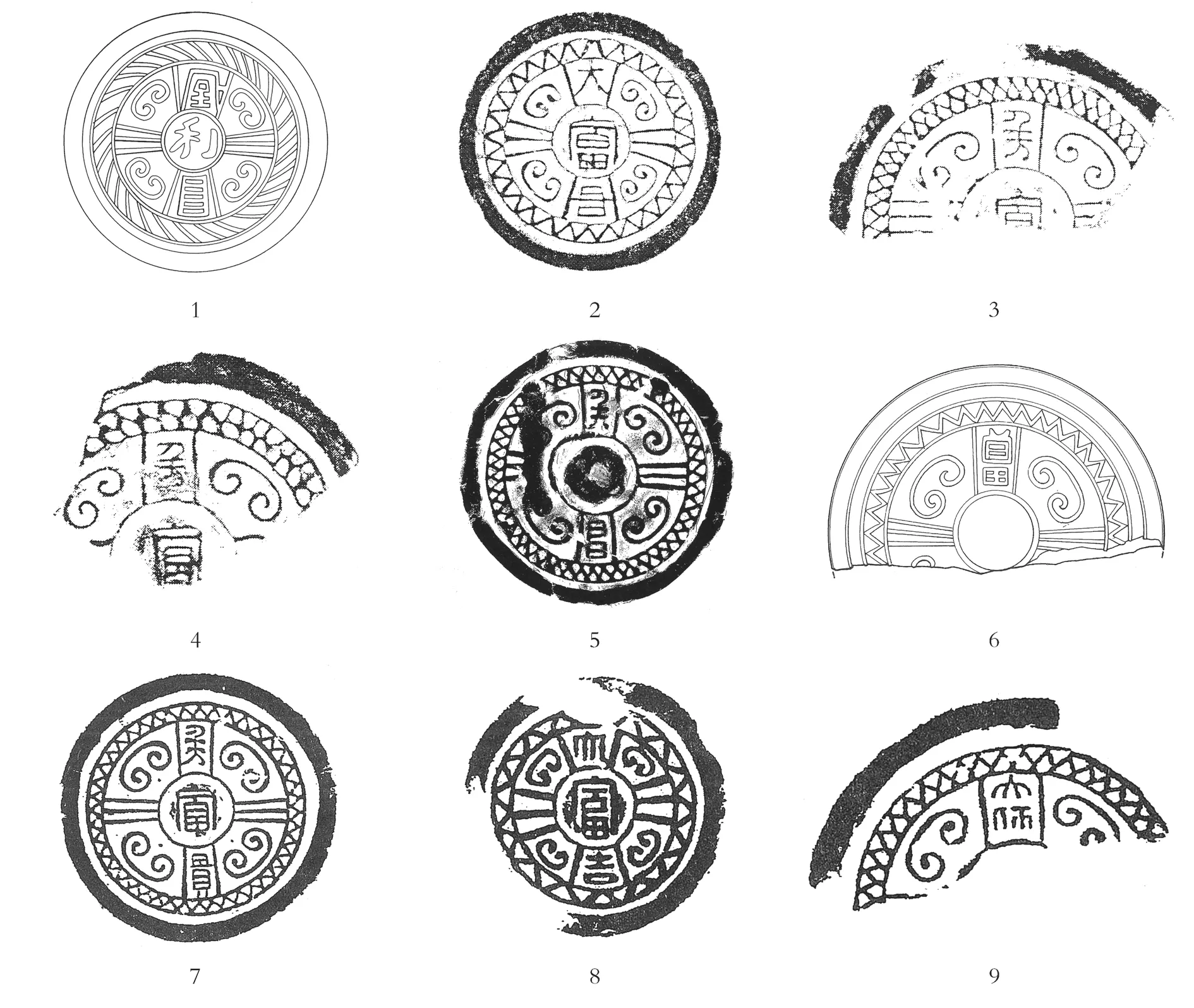

C类 多为“富昌”“富吉”“大吉”“大利”“高迁”等与个人富贵、升迁相关的内容,是目前四川特别是成都地区出土最多的文字瓦当类型。这类瓦当当面文字多为顺读,但字体并非完全一致,多以篆书为主,文字内容和字体可参考当世铜镜、印章、碑刻等载体的风格,尤其是对印章缪篆的借鉴模仿,有的文字还有少量行书痕迹,如金沙村汉代廊桥遗址所出“室利宜”的“利”字[33](图三∶1)。这类瓦当流行年代跨度很大,因此有必要逐一分析与其共出的器物群特征,以厘清其生产、使用和废弃年代。

十二桥遗址出土文字瓦当3件,其中“大富昌”1件(图三∶2)、“侯富”2件(图三∶3、4),均出土于十二桥遗址战国至秦汉时期晚期地层,共出器物主要有东汉时期常见的陶釜、钵、罐、碗、盘,不见早中期的鼎、豆,发掘者将其年代定为东汉早期至东汉晚期[34]。电子科大清水河校区出土1件“夫昌”文字瓦当(图三∶5),当心部分磨损,字迹不清,疑为“富”字,即为“千万富昌”,与其共出的器物有矮圈足豆、折腹碗、深腹盆、高领瓮,为战国晚期至西汉早期常见器物,不见东汉流行的仓、井、灶、壶等;出土的五铢钱与成都地区西汉中晚期的风格接近,未见新莽时期钱币,该汉代堆积年代下限为西汉中期偏晚[35]。金沙村汉代廊桥遗址第⑦层出土瓦当10件,其中一件文字瓦当铭文为“室利宜”(图三∶1);第⑥层出土1件文字瓦当,残存“当”(图三∶6),疑为“贵”字误读。从第⑥、⑦层的遗物看,陶器中的罐、盆具有典型的西汉中晚期特征,尤其是出土钱币如剪边五铢、直百五铢、剪边直百五铢和货泉等,发掘者断定第⑦层应为西汉以后的堆积层,其时代不早于王莽时期[36]。小南街遗址第③层出土瓦当5件,其中文字瓦当4件,铭文分别为“千万富贵”(图三∶7)、“大富吉”(图三∶8)、“昌”和“大师”(图三∶9),该层出土陶器均为四川地区汉代常见陶器,出土钱币有西汉半两、五铢、大泉五十、货泉、直百、直百五铢等,年代跨度较大,从西汉至蜀汉,以东汉时期为主[37]。刘备于汉献帝建安十九年(214年)在刘巴的建议下发行直百钱以充实府库[38],学界一般认为建安十九年发行的就是直百五铢,但由于直百较直百五铢径小、体轻,故一般认为直百发行在后[39]。因此,小南街遗址第③层延续时间应较长,小南街瓦当最有可能制作和使用于西汉中晚期至东汉,废弃于蜀汉时期。成都博物馆新址出土瓦当7件,有文字瓦当6件,其中“大□乐”1件(图四∶1),“君高迁”1件(图四∶2),“大富昌”4件,年代应为东汉中晚期[40]。“大富昌”与前文所述瓦当字体基本相同。成都天府广场东北侧古遗址第⑦、⑧层出土文字瓦当19件,包括“千万吉昌”(图四∶3)、“千万富贵”(图四∶4)、“富乐未央”(图四∶6)、“利日”(图四∶7)、“蜀康”(图四∶8)等,发掘者认为年代应为东汉末至蜀汉时期[41]。另外,“宜富昌”(图四∶5)则出土于第⑥层,发掘者认为其年代主要在南朝后期,下限至隋代[42]。彭山汉晋武阳遗址采集瓦当3件,其中文字瓦当1件,当面文字为“富贵昌”(图四∶9),报告认为该遗址年代为东汉晚期至蜀汉、西晋时期[43]。彭山汉代崖墓出有C类文字瓦当,文字内容有“大吉”(图四∶10)、“宜”“王”“目”“贵”等5种,报告同时指出这5种文字内容和“曆”字瓦当共计6种,其中一种出自M901,而M901中有一条形砖长侧面模印“永元十五年二月作”八字[44],即为和帝年间(103年)所作,总体来说报告作者将彭山崖墓时代推断为东汉时期,下限不应晚到三国时期[45]是准确的。综上所述,这类与富昌、富吉、高迁相关的文字瓦当受当时国都长安的影响在西汉中期偏晚开始出现,于东汉时期盛行,少部分可能延续至蜀汉时期甚至 更晚。

图三 C类文字瓦当

图四 C类文字瓦当

三 瓦当文字释读讨论

关于C类瓦当当面文字的释读有少部分尚存分歧,如成都小南街出土的一件文字瓦当,遗址发掘者认为是“大师”,韦莉果释为“大伏 (?)□”[46]。笔者认为这两种释读均尚待商榷,首先,目前所见文字瓦当均为直读,此件标本由于残缺,文字内容不全,完整当为“大利□□”。而“大师”在《周礼》中为 “大师之礼”或官职[47],“大伏”则主要指伏天之首,二者均与作为吉语的瓦当铭文不符。若释读为“天休”,则该词一般位于文末或句尾,如《尚书·汤诰》:“凡我造邦,无从匪彞,无即慆淫,各守尔典,以承天休。”[48]值得注意的是,陕西出土瓦当“长生吉利”[49]、“利昌未央”[50]的“利”字写法与小南街“大师”之“师”相近,仅笔画略有差异,类似这种省笔、偏旁对换以及连笔书写的情况在汉代印章、瓦当中均为常见现象,故暂将其释读为“大利”,与其同层共出的“大富贵”“大富吉”等吉语瓦当是符合的。笔者认为成都天府广场东北侧古遗址“利日”瓦当应为“日利”,陕西眉县尧上遗址出土西汉时期建筑材料中发现印有“日利”二字的陶片[51];茂陵博物馆藏有西汉时期戳印“日利”二字的陶片;而戳印“日利千万”四字 的陶扑满[52]则更直接地反映出汉代人祈求富贵、追逐利益的思想。此外,还可见到“日利常乐”[53]、“日利宜酒食”[54]等吉语,均读作“日利”。另外,“千万富贵”中连笔的“千万”二字有的学者认为是“侯”,如《庄子·盗跖》:“……,妄作孝弟而侥幸于封侯富贵者也。”[55]但在汉印中常见“日入千万”“宜侯王千万”[56],特别是“宜侯王千万”中“侯”与连笔的“千万”有明显差别,所以笔者认同其是“千万”的连笔写法,而非“侯”字,其文字内容、字体形式均承自汉代印章的传统。成都博物馆新址“大□乐”瓦当文字当取自“太平未央”,抑或是“大利”的另一种写法。

四 余论

前文对四川地区出土的三类汉代文字瓦当的年代和内容进行了简单分析和总结,可看出三类瓦当之间联系紧密。A类文字瓦当常单独出现,是政权意志的体现;B、C两类文字瓦当可单独也可同时出现,均属祈祷吉语的范畴。但这三类文字瓦当起始、流行年代各有不同,所装饰的建筑性质也有差异。四川地区出土A类文字瓦当的年代主要集中在西汉早中期;B类文字瓦当主要为西汉中期之后出现,其使用和废弃年代可能延续至东汉,体现了汉廷在开拓西南疆域征程中汉文化逐步影响到当地政治、经济、建筑和文化等方面;C类吉语瓦当在四川地区目前最早见于电子科大清水河校区,年代为西汉中期偏 晚[57],之后在东汉时期盛行,蜀汉时期可能仍在使用,其延续时间最长,使用范围也最广,在民间建筑乃至墓葬中均广为流行。

综上,这三类文字瓦当均受长安影响发展而来,它们盛行于长安及周边,在洛阳地区少见[58],钱国祥认为“长乐未央”“富贵万岁”两型文字瓦当是洛阳地区受西汉长安城文字瓦当影响的产物,年代极可能为西汉末期至东汉初 期[59]。东汉中晚期后仅少数地区还流行使用文字瓦当,从洛阳城少出文字瓦当即可见一斑,取而代之的是兽面纹、莲花纹一类的瓦当。就四川地区出土的汉代瓦当来说,其发展过程与长安、洛阳基本同步,最早流行的以云纹为主,其后文字瓦当经历了一个快速发展的阶段,蜀汉之后逐步以莲花纹、兽面纹为主。C类文字瓦当在四川地区可能一直流行至三国时期,或是因为这类瓦当虽最早出自西汉宫廷、衙署,但由于祈祷内容主要为富贵、升迁等,因此其在民间流传过程中逐步蜕掉政治色彩,深受各地豪强地主乃至普通百姓的喜爱,抑或与蜀汉政权自诩为汉室正统 有关。

注释:

[1]高文:《四川汉代瓦当》,《四川文物》1993年第2期。

[2]韦莉果:《四川地区出土汉代瓦当的类型与年代》,《四川文物》2013年第5期。

[3]易立:《四川出土六朝瓦当初步研究》,《考古》2014年第3期(后收入《成都考古研究(2016)》,第242~259页,略有改动)。

[4]成都市文物考古研究所:《四川成都市小南街古遗址发掘报告》,考古杂志社编辑:《考古学集刊》第14集,第8~9、12~13页,文物出版社,2004年。

[5]四川省文物考古研究院、成都文物考古研究所编著:《成都十二桥》,第160~162页,文物出版社,2009年。

[6]成都文物考古研究所:《成都电子科技大学清水河校区实验楼地点古遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2006)》,第183~184、186~188页,科学出版社,2008年。

[7]成都文物考古研究所:《成都市青羊区金沙村汉代廊桥遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2008)》,第261~264、267、269页,科学出版社,2010年。

[8]成都文物考古研究所:《成都市博物馆新址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2009)》,第368、371~374页,科学出版社,2011年。

[9]成都文物考古研究所编著:《成都天府广场东北侧古遗址发掘报告》,第58、60、64~72、87~88页,文物出版社,2016年。

[10]成都文物考古研究院:《成都市东华门遗址汉六朝遗存发掘报告》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2017)》,第233~234、254页,科学出版社,2019年。

[11]成都文物考古研究院:《成都市羊市街东口汉末三国遗址发掘简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2018)》,第288~290页,科学出版社,2020年。

[12]四川省文物考古研究院等:《2004年四川德阳“绵竹城”遗址调查与试掘》,《四川文物》2008年第3期。

[13]南京博物院编:《四川彭山汉代崖墓》,第22、97~98页,文物出版社,1991年。

[14]杨文成:《青衣羌人的“青衣瓦当”》,《四川文物》1995年第1期。

[15]四川省文物考古研究所:《宝珠寺水库淹没区文物调查记》,《四川文物》1992年第3期。

[16]成都文物考古研究所等:《彭山县汉晋武阳城遗址调查简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2012)》,第394、396、398页,科学出版社,2014年。

[17]同[1]。

[18]陕西省考古研究所秦汉研究室编:《新编秦汉瓦当图录》,第170页,三秦出版社,1986年。

[19]同[14]。

[20]〔晋〕常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》卷三《蜀志》,第141页,上海古籍出版社,1987年。

[21]同[12]。

[22]《汉书》卷二八上《地理志》,第1597页,中华书局,1962年。

[23]同[1]。

[24]中国社会科学院考古研究所编著:《汉长安城武库》,第64~65页,文物出版社,2005年。

[25]刘庆柱:《秦“十二字瓦当”时代质疑》,《人文杂志》1985年第4期。

[26]同[15]。

[27]成都文物考古研究所编著:《成都天府广场东北侧古遗址发掘报告》,第87~88页。

[28]同[12]。

[29]南京博物院编:《四川彭山汉代崖墓》,第22页。

[30]贵州省文物考古研究所:《贵州安顺市宁谷汉代遗址与墓葬的发掘》,《考古》2004年第6期。

[31]张元:《贵州赫章可乐出土的西汉纪年铭文瓦当》,《文物》2008年第8期。

[32]《资治通鉴》卷一一《汉纪三》,第380页,中华书局,1956年。

[33]成都文物考古研究所:《成都市青羊区金沙村汉代廊桥遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2008)》,第263~264页。

[34]四川省文物考古研究院、成都文物考古研究所编著:《成都十二桥》,第161~162页。

[35]成都文物考古研究所:《成都电子科技大学清水河校区实验楼地点古遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2006)》,第187~188页。

[36]成都文物考古研究所:《成都市青羊区金沙村汉代廊桥遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2008)》,第269页。

[37]成都市文物考古研究所:《四川成都市小南街古遗址发掘报告》,考古杂志社编辑:《考古学集刊》第14集,第12~13页。

[38]《三国志》卷三九《蜀书·董刘马陈董吕传第九》注引《零陵先贤传》,第982页,中华书局, 1959年。

[39]成都博物馆、彭州文管所:《成都彭县出土“直百五铢”窖藏钱币——兼谈“蜀五铢”与“直百五铢”》,《中国钱币》2007年第2期。

[40]成都文物考古研究所:《成都市博物馆新址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2009)》,第374页。

[41]成都文物考古研究所编著:《成都天府广场东北侧古遗址发掘报告》,第87~88页。

[42]成都文物考古研究所编著:《成都天府广场东北侧古遗址发掘报告》,第141~142页。

[43]成都文物考古研究所等:《彭山县汉晋武阳城遗址调查简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2012)》,第394、396页。

[44]南京博物院编:《四川彭山汉代崖墓》,第22页。

[45]南京博物院编:《四川彭山汉代崖墓》,第97~ 98页。

[46]同[2]。

[47]a.〔汉〕郑玄注,〔唐〕贾公彦疏:《周礼注疏》卷一八《大宗伯》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第760页,中华书局,1980年;

b.〔汉〕郑玄注,〔唐〕贾公彦疏:《周礼注疏》卷二三《大师》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第795页。

[48]〔汉〕孔安国传,〔唐〕孔颖达疏:《尚书正义》卷八《商书·汤诰》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第162页。

[49]陕西省考古研究所秦汉研究室编:《新编秦汉瓦当图录》,第259页。

[50]陕西省考古研究所秦汉研究室编:《新编秦汉瓦当图录》,第315页。

[51]陕西省考古研究院秦汉考古研究室:《2008— 2017年陕西秦汉考古综述》,《考古与文物》2018年第5期。

[52]张文玲:《茂陵博物馆收藏的西汉吉语器》,《文物》2013年第7期。

[53]傅嘉仪编著:《秦汉瓦当》,第672页,陕西旅游出版社,1999年。

[54]张小萍:《雄浑质朴的中国古砖》,《中国书法》2015年第1期。

[55]〔清〕郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》卷九下《盗跖》,第992页,中华书局,1961年。

[56]金怀英编:《秦汉印典》,第764页,上海书画出版社,1997年。

[57]成都文物考古研究所:《成都电子科技大学清水河校区实验楼地点古遗址发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2006)》,第187~188页。

[58]a.程永健编著:《洛阳出土瓦当》,第11~12、35页,科学出版社,2007年;

b.钱国祥:《汉魏洛阳城出土瓦当的分期与研究》,《考古》1996年第10期。

[59]同[58]b。