山东邾国故城新莽铜度量衡器铭文的制作方式*

史本恒(山东大学博物馆)

宋爱平(山东博物馆)

张冲(淄博市博物馆)

王 青

郎剑锋

(山东大学历史文化学院)

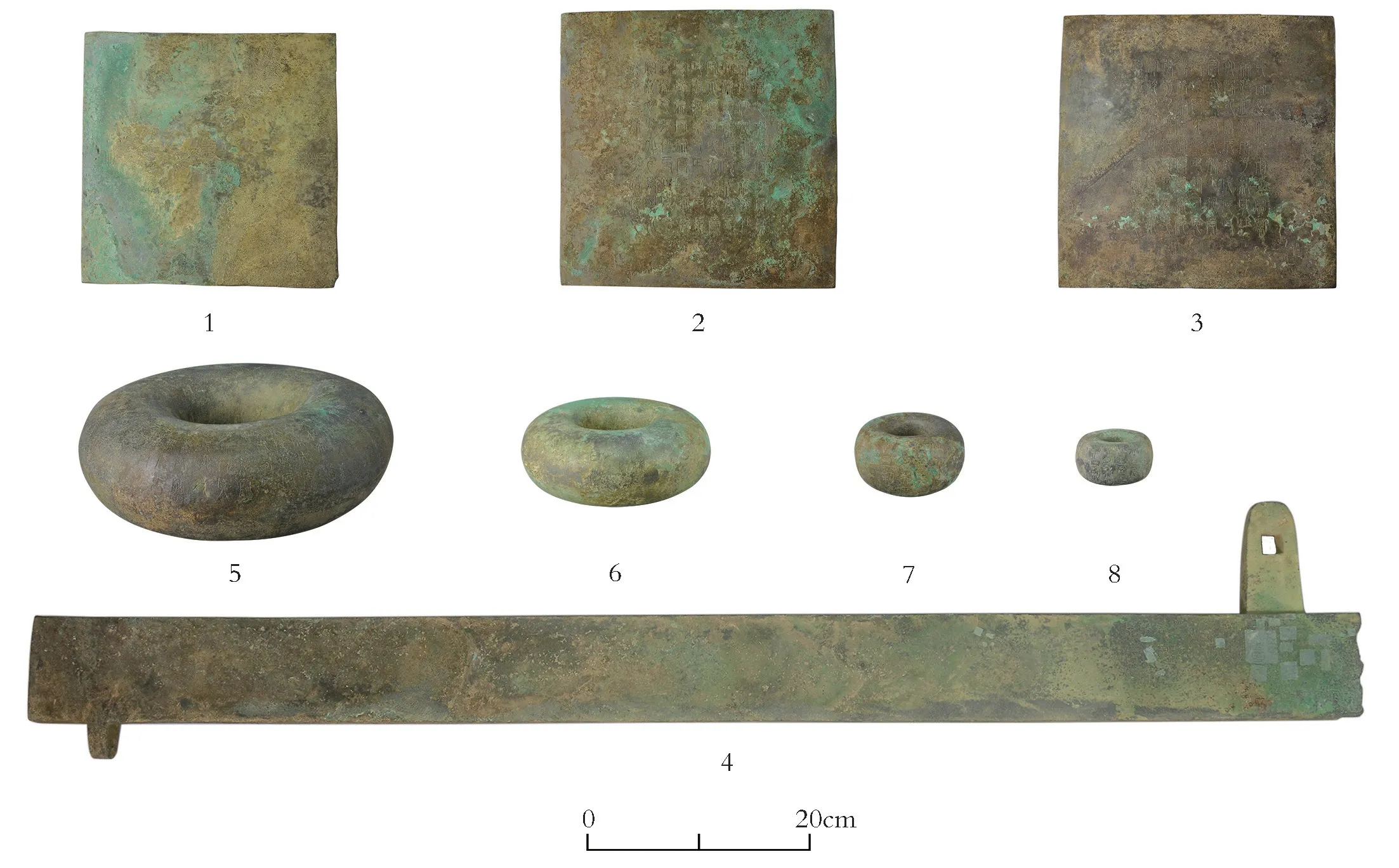

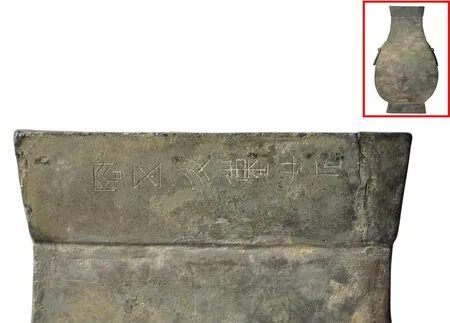

古代青铜器铭文制作主要有铸造法与刻制法两大类,学界对铸铭的制作技术较为关注,长期以来,提出了各种具体的实践方法,而对刻铭技术的讨论则较少,以致难以确定某些器物铭文制作方式为铸铭还是刻铭。2017年山东邹城市邾国故城遗址出土了8件新莽时期的铜度量衡器(图一)[1],每件皆有铭文(图二),标注其自重或八十一字“同律度量衡”诏书等与新莽改制有关的内容。这是首次经过科学发掘出土,也是一次性集中发现数量和种类最多的汉代度量衡器,具有重大学术价值。在随后举行的专家座谈会上,一些专家认为该批铜器铭文为铸造而成,也有一些专家持不同意见。该批铜器保存状况较好,部分表面加工痕迹得以保留,为研究其铭文的制作方法提供了可能。笔者使用显微镜观察其铭文的形貌特征,并通过模拟实验和比较分析,就上述问题提出自己的看法,请大家批评指正。

图一 邾国故城新莽铜度量衡器

图二 诏版一铭文局部

一 显微观察及结果

首先,根据文物保护修复基本原则对器物进行清理工作,去除表面土垢及部分硬结物;接着使用显微镜对每件器物的铭文逐字观察、测量并拍照,重点观察保存情况良好、能真实反映其制作工艺的文字,并记录铭文的形貌特征。显微观察使用的仪器包括徕卡M80体视显微镜(可放大7.5~60倍)和蔡司Smartzoom5智能型数码显微镜(可放大11~1010倍)两种。需要说明的是,由于显微拍摄时倍率大、景深小,所以立体效果表现力不佳,与光学显微镜下直接观察有较大 差距。

通过显微观察,有以下5种现象值得注意。

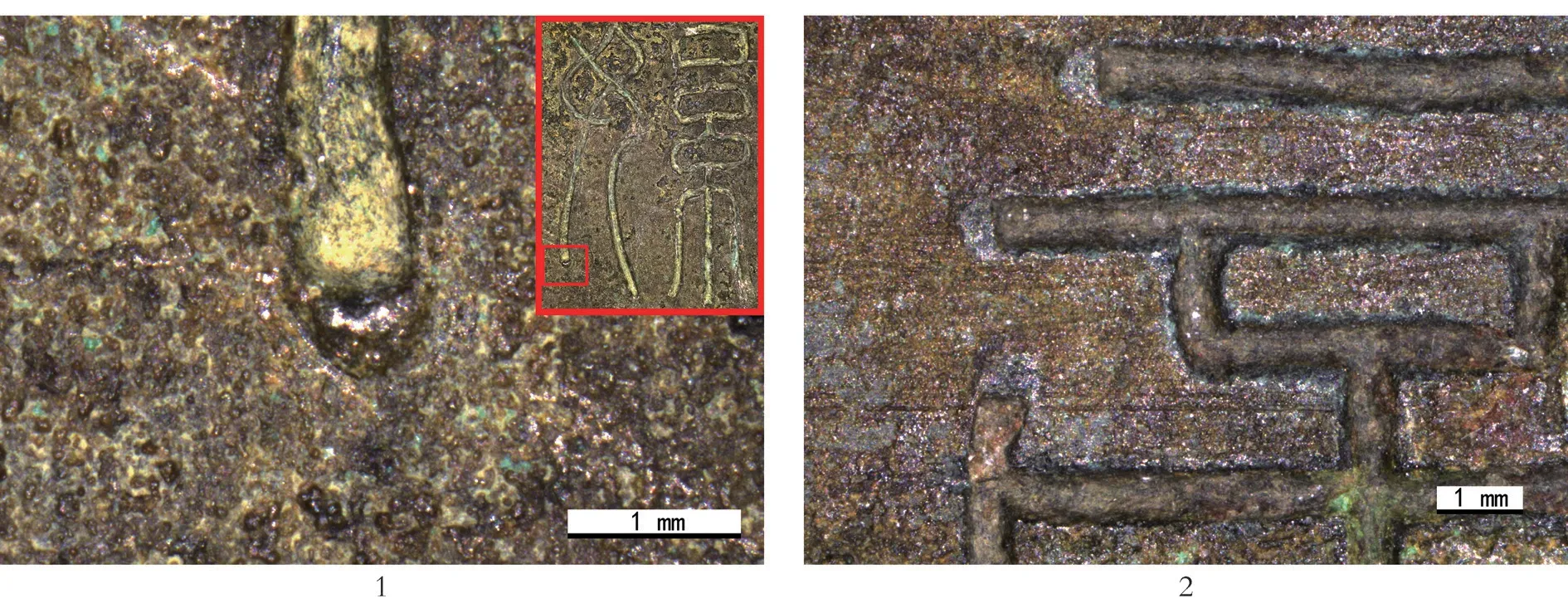

(一)笔画上的鱼鳞状或台阶状痕迹

在部分铭文笔画凹槽底部和侧壁上,可以清晰地看到鱼鳞状或台阶状痕迹。这些痕迹均极细,很浅,或两三道或多道连续均匀分布,保存状况好的可达连续十余道或更多。如九斤权的“国”、货版的“金”、钧权的“律”“始”等字(图三)。其中图三:2的三道痕迹位于笔画转折处,由第①条线向第③条线渐次升高,呈台阶状。

图三 钧权“始”字的鱼鳞状和台阶状痕迹

(二)笔画末端器表凸起

在多件器物铭文中发现笔画末端有器表凸起现象。有的凸起非常明显,整体呈小山丘状,靠近笔画的地方较高,向外逐渐降低至器表;有的凸起呈较矮的平台状。如货版的“絮”字(图四∶1)、“铜”字,诏版二“虞帝始祖”之“帝”字(图四∶2),钧权的“律”“朔”等字均发现该特征。

图四 笔画末端器表凸起现象

(三)笔画横截面及末端呈V字形

该批器物未被锈蚀物覆盖或锈蚀物被清理后的铭文,其笔画横截面均为底部或尖或略圆钝的V字形(图五∶1),未见“凵”“∪”形或口窄内宽(铸铭时因泥条堆塑而形成)。在部分铭文笔画的末端,可见V字形痕迹,如钧权的“律”字、货版的“泉”“铜”等字,且由于锈蚀轻微,其V字两侧的边缘线极为清晰,V字底角仅为45°左右。

钧权的“律”字多个笔画末端均可见V字形痕迹,下半部有5处,上半部有4处,其底部为较尖的锐角,但因垂直拍摄和景深压缩之故,照片中V字呈现为钝角(图五∶2)。此外,该字同时可见到多处连续鱼鳞状痕迹。

图五 笔画横截面与末端呈V字形现象

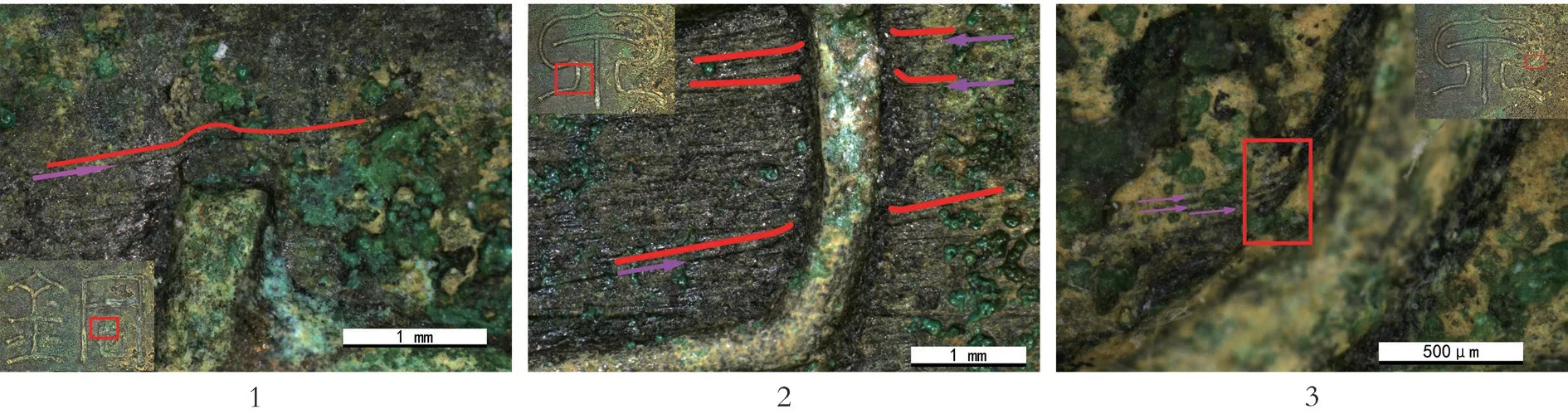

(四)笔画两侧翻卷隆起

在多件器物上可见铭文笔画两侧边缘向外向上翻卷隆起,如九斤权、钧权、诏版二、货版等。这些翻卷隆起部分宽窄不一、高低不同,沿字的笔画两侧连续分布,多为黑色,稍加清理即露出器物本体的金黄色,可知其并非锈蚀物或硬结物,而是铜体本身。其典型代表是货版“泉”字下半部中间的三道竖笔(图六∶1)及右下角笔画转折处(图六∶2)。

图六 货版“泉”字笔画两侧边缘翻卷隆起现象

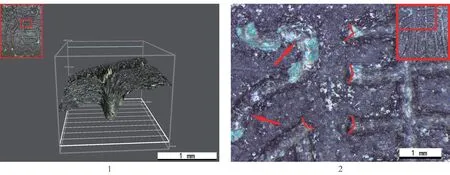

(五)打磨线变形

除铜衡外,其他各器物表面未被锈蚀物和硬结物覆盖之处,打磨线均清晰可见,在同一平面上呈互相平行的直线,但部分器物打磨线不仅不在同一平面,而且不是直线,有明显变形现象。具体变形可分为两种类型,一为“绕行”变形,二是变向抬升(且有的末端汇聚)。

1.“绕行”变形多发生在笔画末端。其打磨线不是从凸起部分的顶部“越过”直线,而是从凸起部分的外侧“绕行”而过,接着恢复成原来的直线状态,如货版的“铜”字(图七∶1),图中红色线条模拟了其下方“绕行”打磨线的 形状。

2.变向抬升主要发生在笔画两侧翻卷隆起的而是在多件器物上都有发现,具有足够的代表性;若去除表面硬结物和锈蚀物,应能发现更多相同现象。8件器物中,货版铭文数量最少,仅有“黄金”“铜泉”“帛”“布”“絮”等7字,但也可以看到上述所有现象(图八)。其中,鱼鳞状痕迹在“金”字右侧第一个点左端清晰可见;笔画末端器表凸起现象在“铜”“泉”等字可见;笔画横截面及末端的V字形在“布”“帛”“泉”字的中间和左边笔画上均可见;笔画两侧翻卷隆起现象则在“黄”“金”等所有字的笔画上清晰可见;打磨线变形现象在“金”“铜”“泉”字笔画附近较为明显。附近,其打磨线在笔画两侧抬升,多数还明显变向,且相邻的打磨线及笔画两侧的同一条打磨线变向方向一致。笔画凹槽两侧的打磨线除变向抬升部分之外,其余部分均能够一一对接成完好的直线。这种现象在钧权及货版上较为普遍(图七∶2)。为清晰起见,图七∶2中以三条红色线分别模拟了其下方三条较粗打磨线的形状。实际上,显微镜下可见其他打磨线的变向抬升均十分明显。

图八 货版铭文形貌特征

图七 器表打磨线变形现象

变向抬升还有一种特例,即多条打磨线末端汇聚到一起,这主要发生在笔画转折处,在货版、钧权上均有发现。如货版的“泉”字右侧三条互相平行的打磨线在接近铭文笔画凹槽时,开始变向抬升并汇聚在一起(图七∶3)。

虽然该批器物表面及铭文凹槽大多被表面硬结物和锈蚀物覆盖,导致很多工艺信息难以观察到,但即便如此,上述5种现象也均非孤例,

二 对观察结果的理论分析

古代青铜器铭文的制作方式以铸铭为主,刻铭较少。目前发现最早的刻铭案例为殷墟戚家庄东M63出土的鼎、簋、觚、斝等[2];东周时期刻铭开始较多出现,如现藏湖北省博物馆的曾侯乙盘、曾侯乙尊,其铭文中的几个字就是在铸铭后改刻而成[3]。在出土的历代刻铭铜器中,不乏度量衡器,如西安高窑村发现的秦高奴铜石权,其中二世诏文是“加刻”而成[4];同样“加刻”诏文的还有现藏上海博物馆的商鞅铜方升[5]。目前所见的刻铭多因其笔画粗率不规整,以肉眼观察即可判断其为刻铭。反观邾国故城遗址出土铜度量衡器,铭文精美秀丽,很容易将其视为铸铭。但实际上,要判定其铭文各种形貌特征的形成原因,不能仅仅依靠经验,而需要从铸铭及刻铭的制作过程进行分析。

(一)铸铭的可能性分析

关于古代青铜器铸铭的具体制作方法,阮元[6]、郭宝钧[7]、陈梦家[8]、松丸道雄[9]、陈初生[10]、倪克鲁(Lukas Nickel)[11]、张昌平[12]、岳占伟[13]、李峰[14]、张煜珧[15]等进行过诸多讨论。其中岳占伟在文中对前人的观点进行了梳理,总结而言,商周时期的铜器大多使用陶模、陶范进行铸造,对于器物外表面的阴文铸铭,可以通过模作法或范作法制作。前者需要先在陶模上刻制阴文(或单独制作铭文模),再翻于范上成为阳文,然后范与芯合体浇铸出阴文铭文;后者需要在陶范上以减地法剔除多余部分制作反书阳文铭(多数学者认为其实际可行性不大),或直接在陶范表面以泥条堆塑出反书阳文铭,然后浇铸出正书阴文铭。

从铸铭的工艺流程看,除笔画末端V字形刻痕可以(而非必然)在模作铭工艺中形成于陶模之上外,前述其他各项形貌特征均难以通过铸铭的工艺流程形成。

(二)刻铭的可能性分析

铭文刻制的具体方法有錾(或凿)或运刀直刻两种,前者使用小锤等工具敲击錾刀或凿子的末端,使另一端在器表形成凹槽,后者则以手持刀直接作用于器表。目前考古发现的錾制铭文,其笔画如果一刀成形,往往一端宽一端窄,如果笔画经多次錾制,则笔画宽度不均,且有明显的接续錾痕。考古发现运刀直刻所形成的笔画一般细而浅,笔画中间少有停顿,如战国时期青铜兵器上即常见这种铭文。而邾国故城铜度量衡器所显示的特征与上述两种有很大不同,应是与其制作更精细、制作水平更高有关。

1.笔画上的鱼鳞状或台阶状痕迹

推测这种痕迹应是由刻制工具直接作用于铜体而形成。由于青铜硬度较大,刻制时阻力大,因此每道笔画难以一刀连续完成,而是需要在一刀(或錾、凿)完成后有一个非常短暂的停顿,然后再继续走刀,如此持续推进,就会留下鱼鳞状刻痕或在转角处形成台阶状刻痕。

相反,如果为铸铭,从其工艺过程来看,范作法中无论减地制铭还是泥条堆塑制铭,均不可能形成此类痕迹。对于模作铭,其铭文及纹饰皆是在陶模具有一定湿度时制作,由于其硬度较小,使用竹木或金属刀具在陶模上刻字时,运刀直行即可,正常情况下不会产生连续的鱼鳞状或台阶状刻痕并通过翻范最终出现在铜器上。

2.笔画末端器表凸起及两侧翻卷隆起、笔画横截面及末端呈V字形

制作铭文所产生的加工痕迹,除与所使用的工具、加工方式有关外,还与其所使用的材质关系紧密。如果材质硬而脆,则刻制时容易崩边,出现不规则碴口;如果材质具有一定韧性,则可避免这种情况;但如果材质过软则容易粘刀,使刻制工具不易推进,如纯铜(紫铜)即是如此。因此,所使用的材质必须具有适宜的韧性和硬度才更适合刻制铭文。

扫描电镜-能谱分析表明,这批铜器为铜锡铅三元合金,其锡含量约为6%~9%,多数样本铅含量约为5%~13%(其中2个样本铅含量达18%)。其中铜版较薄,而权、衡很厚,适量铅的加入可以提高浇铸时的流动性和充型能力,减少铸造缺陷,并改善成型后的切削加工性能。正因如此,刻制工具在其中推进时,才不易粘刀或崩边,并且由于刻制工具的挤压和推进,很容易导致笔画末端器表凸起和笔画两侧边缘翻卷隆起,并且在使用合适的刻刀及刻制手法时会使笔画横截面和末端形成V字形。

3.打磨线变形

打磨线变形现象只有刻铭才能够解释。该批器物为铸造而成,因此其打磨线一定是在铸造成型后才出现的。如果铭文与器物一体制成,则因为在平面上的打磨操作均是沿直线行进,遇到笔画凹槽时会直线通过凹槽继续行进,而不可能改变方向甚至汇聚在一起。同样,打磨线在遇到器表凸起时,会直接从凸起的顶部越过后继续沿直线行进,而不可能“绕行”凸起部分半圈,接着再回到原方向继续行进(参见图七)。反之,如果先有打磨线,再进行铭文刻制,则刻制时,由于刻刀的带动和挤压,打磨线出现各种变形就十分自然。因此,笔画凹槽与打磨线的出现顺序可以借用考古地层学中的“打破”关系来表示,即笔画凹槽“打破”了打磨线,说明铭文的出现时间晚于打磨线,即铭文为器物铸造成型后刻制 而成。

三 模拟实验及讨论

上述理论分析的合理性可以通过模拟实验加以验证,模拟实验包括刻铭和铸铭两部分。

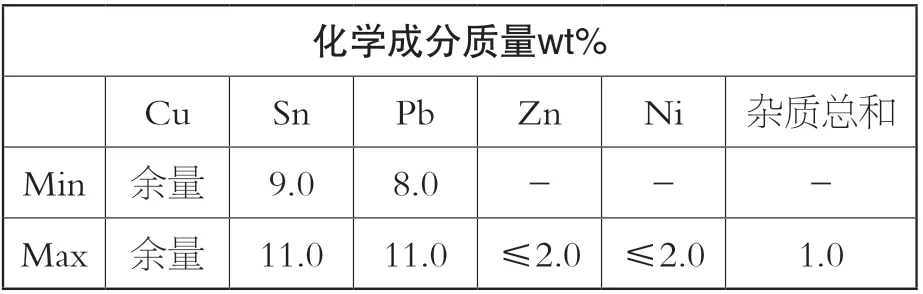

(一)刻铭实验

刻铭模拟实验使用牌号为ZCuPb10Sn10的现代工业用铸造铜合金,其铅、锡含量均为10%左右,与该批器物较为接近,其化学成分及机械 性能如表一、表二所示。此外也使用了锡青铜(牌号QSn6-6-3)、黄铜(铜、锌合金)作为参考。

表一 ZCuPb10Sn10合金的化学成分

表二 ZCuPb10Sn10合金的机械性能

刻制工具使用普通市售小钢锤及碳素钢錾刻刀,其中錾刻刀洛氏硬度为HRC60左右,刀头形状有一字形、V字形、U字形等多种,较多使用V形刻刀(图九)。

图九 V形錾刻刀刀头示意图

实验时首先使用砂纸打磨原本光滑的铜材表面,形成打磨线,然后刻制笔画,即笔画凹槽“打破”打磨线。刻制使用两种手法,一是运刀直刻,二是錾制,錾制即一手持刀,另一手使用小锤敲击錾刻刀尾部,使刀头在铜材表面渐次行进并形成笔画凹槽。所刻制的线条宽0.5毫米左右,与该批铜器铭文笔画宽度基本一致(0.4~0.6毫米)。在多种铜材上使用不同錾刻刀錾制和运刀直刻的实验结果表明,虽然因材质、刀头形状及刻制手法的不同导致其具体形态略有差异,但其笔画凹槽底部和侧壁均可见明显的鱼鳞状刻痕(图一〇∶1)以及V字形横截面、笔画两侧翻卷隆起、打磨线变形等现象(图一〇∶2)。实验时錾刻刀均左行;图一〇∶2拍摄时使用纸筒进行了消反光处理,导致颜色发生变化,实际颜色为金黄色。

图一〇∶2中的各种痕迹与前文所述邾国故城铜度量衡器铭文的形貌特征极为接近,其中红色线条模拟了其右侧第一个白色箭头附近多条“绕行”打磨线的形状;而凹槽两侧的每一条打磨线均发生变向抬升,且均指向錾刀前进的方向,这也与邾国故城铜器的变形打磨线形貌特征完全一致。

图一〇 模拟刻铭实验

此外,我们还模拟了先有铭文笔画再打磨的情况,即打磨线“打破”笔画凹槽的情况。结果表明,与前文分析一致,其打磨线不会出现“绕行”和变向汇聚现象,而且打磨线很容易将笔画两侧的翻卷隆起部分打磨平整。

(二)铸铭实验

由于铸铭中的范作工艺难以形成本文第一部分所述的各项特征,因此模拟实验仅模拟了模作铭的情况。模作铭工艺流程中,由于铜器外表面的阴文是通过外范翻制陶模上的阴文,并浇铸铜液而成,所以陶模上阴文的特征一定程度上反映了浇铸后的铭文特征,因此模拟实验时仅在用于制作青铜器陶模的陶土上进行了模拟刻制,没有实际进行浇铸。

用V形刀在全干、近干、半干等多种湿度的陶土表面分别直接刻制文字笔画,观察其形貌特征。结果表明,若使用合适的刻刀,其横截面和末端均可呈V字形。若陶土较干燥,则刻制笔画时,其末端和两侧会产生大量土屑,必须将其清除才能进行后续的铜液浇铸工作(图一一∶1),由此制成的铜器铭文不会产生末端的明显凸起及笔画两侧的翻卷隆起。若陶土具有一定湿度,则其笔画两侧会连续翻卷隆起,末端器表也会产生凸起,其翻卷隆起与本文所观察到铜器铭文的翻卷隆起形貌大同小异,但两者末端器表的凸起却有较大差别。模拟实验中的笔画末端凸起均不光滑,呈无规律的起伏不平状(图一一∶2),若以此为模进行翻范,则最后浇铸铜液所形成的笔画也不会如图四:1所示的凸起表面那样光滑。此外,模拟笔画凹槽底部和侧壁均十分光滑,未见鱼鳞状或台阶状痕迹。这些结果均验证了前文的相关分析。

图一一 不同湿度陶土表面模拟刻制铭文

四 与其他青铜器铭文的对比分析

为进一步区分铸铭与刻铭的形貌特征差异,笔者观察了多件商代和春秋时期青铜器上的族徽与铭文(均被认为是铸铭),均未发现前文所述的各种特征。相反,在被认为是刻铭的一些汉代青铜器上,具有前述特征者则不乏其例。

如济南市长清区博物馆所藏双乳山西汉济北王墓出土的一件六字刻铭铜钫,每一字的笔画末端器表凸起及笔画两侧翻卷隆起均十分明显(图一二)。经显微观察可知,其笔画横截面呈V字形,部分笔画底部保存有鱼鳞状或台阶状痕迹,如“斤”字左侧竖划(图一三∶1)。此外也有明显的打磨线绕行变形现象,如“五”字左下角笔画末端(图一三∶2)。

图一三 济北王墓铜钫刻铭显微观察

图一二 济北王墓铜钫刻铭

此外,河北博物院所藏中山靖王墓出土的铜钫(图一四∶1)、西安博物院所藏西安高窑村出土的西汉昆阳乘舆鼎(图一四∶2)以及陕西历史博物馆所藏茂陵丛葬坑出土的鎏金鎏银竹节铜熏炉等器物(图一四∶3),其铭文笔画末端凸起及笔画两侧翻卷隆起均十分明显。这些器物铭文的笔画多是一端窄浅,另一端宽深,说明其刻制过程是从窄浅一端入刀并向前推进至宽深端,刻铭完成后未进行打磨。邾国故城新莽铜度量衡器的笔画两端均无窄浅的入刀痕迹,究其原因,应是出于文字整饬美观的考量,在入刀处附近进行了反方向回錾补刀,或从线条中部入刀、分别向两端走刀,从而形成了藏锋效果。这与很多秦、汉时期錾刻铜印藏锋的用刀法完全一 致[16]。

图一四 同时期其它刻铭器物

实际上,无论是在秦、汉时期的刻铭文物上,还是现代手工刻制的铜印章上,前述鱼鳞状或台阶状痕迹以及笔画末端凸起、两侧边缘翻卷隆起等特征均十分常见,在此不一一举例。

五 结论及余论

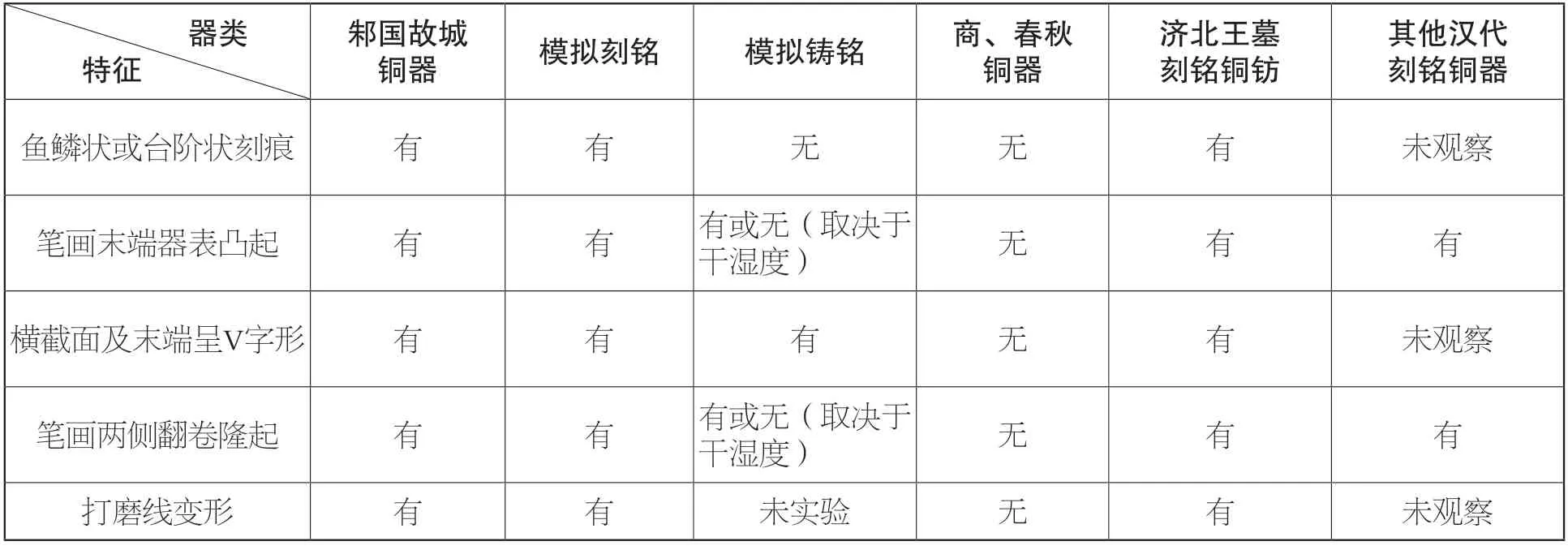

根据前文所述,可将各类器物铭文笔画的形貌特征列举如下(表三)。可以看出,邾国故城铜器铭文的形貌特征同模拟刻铭的特征完全一致,与被认为是刻铭的其他汉代青铜器的铭文特征也完全一致或十分接近,而与模拟铸铭有较大差异,也与被认为是铸铭的商代及春秋时期的铜器铭文有明显差异。据此判断,该批铜器为刻铭的可能性较大。

表三 各类器物铭文笔画特征的差异

此外,除单纯铸、刻两种方式外,铭文还能通过铸后刻修制成。如前文所述,在器物表面铸制阴文铭,可以通过在范上粘贴泥条或在模上刻制来实现。对于前者,其铭文笔画凹槽的横截面形态为口窄内宽(上窄下宽,略呈梯形),因此无论怎样刻修,都不可能将其横截面修整为V字形;除非刻制时大大增加槽深和槽宽,但这会将原有的铸铭彻底消除,相当于完全重新刻制铭文,也就失去了“刻修”的意义,因此这种方法并不可行。对于后者,铭文凹槽横截面可以形成V字形,但实际上为了在翻范后能够顺利脱模,其凹槽的开口角度必须非常大,且深度明显较泥条粘贴法形成的铭文浅(笔画结束时往往变得更浅)[17],为宽浅V形(或呈宽浅圜底状),这与直接刻制的窄深V形判然有别。若在这种铭文基础上进行刻修,很可能导致笔画凹槽变深、变宽,也很可能导致其同一笔笔画宽度不一。该批铜器铭文笔画宽仅0.5毫米左右,有的不足0.4毫米,底角仅为45°左右,其横截面为窄深V形,每一字的笔画均十分流畅,未见接续、断笔痕迹。若其为刻修痕迹,那么必定也是将每一字上每一笔画的宽浅凹槽均进行了全面刻修,从而彻底消除原铭文的痕迹。而这批器物无疑是由高水平的工匠进行制作,故采用这种费时费力且效果不佳工艺流程的可能性很小。因此,该批铜器的铭文应并非铸后刻修而成。

综上所述,尽管模拟实验并不完善,但通过对其形貌特征的显微观察和分析比较可知,该批铜器铭文应为刻制而成。若该结论不谬,则为重新认识汉代金属刻制的工艺水平提供了重要参考。一般认为,青铜器刻铭的笔画或粗率潦草,或柔弱纤细,断笔、出锋较多,笔画不流畅,但该批器物的铭文则与以往认识有所不同。这启发我们,对铜器铸铭、刻铭的判断不宜仅凭肉眼观察,而是应以其固有的显微形貌特征为依据。

铜器刻铭早在殷商时期就已出现,但其技术发展比较缓慢,学界对其起源、发展、交流、传播、具体技术等特征尚未开展系统梳理和研究,这些问题的深入探讨也应以其形貌特征为基本依据。此外,从春秋晚期到秦汉时期,我国诸多地区出现刻纹铜器,系使用坚硬而精细的金属工具在铸造铜器表面錾凿或运刀直刻出纹样和图案,这种铜器使用者地位较高,中原地区西汉晚期到东汉早期是其发展的顶峰[18],恰在新莽时期前后,与本文所讨论铜器年代一致。这说明铜器刻铭技术与刻纹技术之间可能具有某种联系,而对于两者关系的探讨也需要以其铭文的显微形貌特征为基础。

新莽铜权衡及诏版此前有过数次发现,如上海博物馆所藏铜诏版和衡杆[19]、甘肃定西县秤钩驿发现的8件铜器[20]、甘肃合水出土的1件紫铜诏版[21]等。这些器物的发现和出土为研究西汉末年王莽代汉并推行度量衡制度改革等重大历史事件提供了珍贵实物资料,但以往讨论多集中于度量衡制度、单位、量值等方面,很少有关于其制造工艺方面的研究。实际上,若能够对这些器物开展系统的制作工艺研究,将有助于对其制作地点及颁行方式的判断,也有助于加深对当时手工业发展状况以及新莽王朝手工业政策的深入了解,并可为手工业技术史、工艺美术史研究提供新的资料。

附记:周原博物馆青铜范铸工艺研究所董子俊先生为模拟实验提供了部分实验材料并给予了大力支持;上海博物馆马今洪先生、中国社会科学院考古研究所安阳工作站岳占伟先生、济南市长清区博物馆马前伟先生、山东博物馆卫松涛先生提供了非常有益的帮助。谨致谢忱!

注释:

[1]a.山东大学历史文化学院等:《山东邹城市邾国故城遗址2017年J3发掘简报》,《考古》2018年第8期;

b.王青:《邾国故城遗址田野考古工作的主要收获》,《考古》2018年第8期。

[2]岳占伟等:《殷墟青铜器铭文的制作方法》,《中原文物》2012年第4期。

[3]张昌平:《商周青铜器铭文的若干制作方式——以曾国青铜器材料为基础》,《文物》2010年第8期。

[4]陕西省博物馆:《西安市西郊高窑村出土秦高奴铜石权》,《文物》1964年第9期。

[5]a.史树青、许青松:《秦始皇二十六年诏书及其大字诏版》,《文物》1973年第12期;

b.巫鸿:《秦权研究》,《故宫博物院院刊》1979年第4期;

c.傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,中国历史博物馆馆刊编委会:《中国历史博物馆馆刊》总第1期,第90~93页,文物出版社,1979年。

[6]转引自容庚著:《商周彝器通考》,第131页,上海人民出版社,2008年。

[7]郭宝钧著:《商周铜器群综合研究》,第158页,文物出版社,1981年。

[8]陈梦家:《殷代铜器三篇》,《考古学报》1954年第1期。

[9][日]松丸道雄撰,蔡哲茂译:《试说殷周金文的制作方法》,《故宫文物月刊》1991年第5期。

[10]陈初生:《殷周青铜器铭文制作方法评议》,《暨南学报(哲学社会科学)》1998年第1期。

[11]Lukas Nickel, Imperfect symmetry: re-thinking bronze casting technology in ancient China,Artibus Asiae, Vol.66:1(2006).

[12]同[3]。

[13]同[2]。

[14]李峰:《西周青铜器铭文制作方法释疑》,《考古》2015年第9期。

[15]张煜珧、张天恩:《石鼓山青铜器铭文铸作工艺初识》,《考古与文物》2018年第6期。

[16]尤帅:《古代錾刻金属印刀法探微》,山东博物馆编,吕金成主编:《印学研究》第14辑,第168~172页,文物出版社,2019年。

[17]董亚巍著:《范铸青铜》,第115页,北京艺术与科学电子出版社,2015年。

[18]a.蒋廷瑜:《汉代錾刻花纹铜器研究》,《考古学报》2002年第3期;

b.吴小平:《汉代中原系刻纹铜器研究》,《考古与文物》2014年第4期。

[19]唐友波:《上海博物馆藏新莽衡杆与诏版及诏书解读》,上海博物馆编:《上海博物馆集刊》第11期,第190~207页,上海书画出版社,2008年。

[20]傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,中国历史博物馆馆刊编委会:《中国历史博物馆馆刊》总第1期,第90~93页。

[21]花平宁、李永平:《新莽“戊辰诏书”紫铜刻版》,《丝绸之路》1998年第1期。