河南唐河方言的儿化变音与“娃儿”后缀

张 丽

(北京语言大学 语言科学院,北京 海淀区 100083)

一、引言

唐河是河南省南阳市的下辖县,根据《中国语言地图集·汉语方言卷》(B1-5 B1-10)[1],唐河方言属于中原官话南鲁片,由于地理位置上处于河南省西南部与湖北省西北部的交接处,其南面紧邻枣阳市(归属襄樊市),两地构成中原官话南鲁片向西南官话鄂北小片的交接状态。结合前人对南鲁片中原官话和鄂北小片西南官话的调查研究以及笔者的实地考察,笔者可以基本肯定:唐河县只有南部乡镇有少量西南官话的语音特征,其他区域均呈现出南鲁片中原官话的语音特征,反倒是紧邻唐河的枣阳话有不少中原官话的语音特征。

李如龙指出:“汉语的语流音变大多不是单纯的多音节的连音变读,而是和词的构成方式、词的意义(词汇意义和语法意义)以及词在句中的语法地位紧密相关的。”[2]“儿化”不仅是“词根(X)+词缀(儿)”在语流中发生合音的结果,还能引起词根语义和语法功能发生变化,李荣[3-4]称这种词性、语义或功能伴随语音变化而变化的现象为“变音”,由于“儿化”一般表现为“儿”融入前字音节,所以可以暂称这种变音现象为“儿化变音”。唐河方言中有成系统的“儿化变音”现象,部分词语变音后会改变词性。例如“伴[pãn31]”“包[pɑu23]”“戳[tʂhu23]”“刺[tsh31]”等原为动词,儿化以后变为“伴儿[pr31]”“包儿[pr23]”“戳儿[tʂhuʌr23]”“刺儿[tsh31]”等名词。还有部分名词儿化以后会增加“喜爱、怜悯、蔑视”等感情色彩。例如“八儿[iɑu55pr23]是对家中排行第八的孩子的昵称”“日本儿[23p21]是对日本人的蔑称”,等等。值得注意的是,唐河方言中的儿化变音现象已经成为当地人的一种说话习惯,甚至大部分名词会以变音形式出现,鲜见本音形式,且变音不能“指小、表爱”,只有和“小”或者“娃儿”等构成短语才能实现此类语用功能,例如“小皮球儿[siɑu55phi42thiur42]”“包子娃儿[pɑu23ts21ur42]小包子”,等等。这主要和“儿”在唐河方言中语法化程度较深并已经引发后语法化演变有关。此外,唐河方言中有规律较为明显的“儿化闪音”,此类现象常见于河南、山东、河北等地的方言中,以下将结合不同方言的表现对这类儿化闪音现象进行分析。

二、唐河方言的共时语音面貌

变音的基础是本音,本音系统的特征会直接作用于变音系统,因此,不同方言的本音系统各具特征,变音系统也各不一致。一个典型的例子就是汉语方言小称变韵在不同方言中有卷舌、平舌、鼻尾、鼻化、变调等不同语音形式。造成这类现象的主要原因是不同方言中参与变音的语音成分各不相同,具体是指“本音系统”与“表小成分”的语音不同,其中“本音系统”的特点主要通过声母、韵母、声调和语音组合规律等方面表现,“表小成分”则主要表现为“儿”“子”“囝”“崽”等词缀的语音形式。因此在讨论唐河方言的“儿化变音”之前十分有必要介绍唐河方言的语音系统。以下简要从声母、韵母、声调和声韵调拼合关系四个方面简要说明唐河方言的音系特点。

唐河方言中的声母共有24个(包括零声母):p、ph、m、f、ts、tsh、s、n、l、t、th、tʂ、tʂh、ʂ、、t、th、、、k、kh、x、、。从发音部位上看,唐河方言的声母包含双唇、唇齿、舌尖前、舌尖中、舌面前和舌根6类,与北京话相比多了舌根音[]。唐河方言有几个相对特殊的音值:(1)t、th拼齐齿呼时,略带舌面色彩。(2)t组声母舌位靠后,近于tç、tçh、ç、,这组韵母拼y或-y-时,实际音值为tʃ、tʃh、ʃ,因此尖音、团音发音不稳定。尖音多为ts组声母,而团音多为t或tç组。如果尖音发t组,则团音一定是tç或k组,为方便起见,文章将尖音统一记为[ts/tsh/s],团音统一记为[t/th/]。

唐河方言和北京话一样只有4个单字调,分别是阴平23、阳平42、上声55、去声31。

唐河方言的声韵调拼合关系大致与北京话相同,其中需要特别强调的个性有:(1)唐河话中的[f]声母可以和齐齿呼韵母[i]相拼。例如“飞[fi23]”“废[fi31]”,等等。(2)唐河方言中的[t/th/ts/tsh/s/ʂ]声母一般不与合口呼韵母[uei]相拼,而是读为[tei/thei/tsei/tshei/sei/ʂei]一类开口呼韵母的音。例如“队[tei31]”“腿[thei55]”“岁[sei31]”“嘴[tsei55]”“水[ʂei55]”“睡[ʂei31]”,等等。(3)北京话中[nl]声母不能与合口呼相拼,而唐河方言中存在[nuei/luei]一类的音。例如“内[nuei31]”“雷[luei42]”,等等。(4)北京话中零声母拼开口呼的音在唐河话中读为舌根浊擦音声母[]与开口呼韵母相拼,例如“安[ã23]”“恩[n23]”“藕[u55]”,等等。(5)[ts/tsh/s]声母和[t/th/]声母都能与齐齿呼和撮口呼韵母相拼,读音不同。例如“酒[tsiu55]”≠“九[tiu55]”“焦[tsiau23]”≠“骄[tiau23]”“钱[tshiã42]”≠“乾[thiã42]”“全[tshyã42]”≠“拳[thyã42]”“修[siu23]”≠“休[iu23]”“新[sin23]”≠“欣[in23]”,等等。(6)唐河方言中的“儿耳二”等字读为自成音节的舌尖后半元音[],与北京话的[]在音值上差异显著。

共时层面的语音差异往往和历时方面的语音演变有密切关联。贺巍曾总结过中原官话南鲁片(主要是河南省西南部地区)的典型历时语音演变特征[5-6],其中就包括以上声母、韵母和声韵拼合关系的重要方面。在这些语音面貌基础之上产生的儿化变音特征也能在一定程度上代表豫西南地区儿化变音的重要特征。以下着重对唐河方言中的儿化变音情况进行分析。

三、唐河方言的儿化变音情况

一些方言中“儿”以完整音节的形式置于词根音节之后,就是处于“词缀”阶段,如杭州方言中的“儿[l]”即如此。当“儿”与前字音节融合后会逐渐丢失原本单字音的某些成分,这才开始步入“儿化”阶段,唐河方言中没有“儿缀”,只有“儿化”。王洪君认为“儿化”就是“二合一”式的合音构词法,这种合音是一个历史过程[7]201-208。王福堂曾指出汉语方言的“儿化韵”是一种由“合音”或“儿化”的语流音变所形成的[8]104。由于音节结构存在差异,“儿”在与前字音节融合时可能会对韵尾、主元音、介音和声母的影响不同。如果对“儿”与前字音节融合的过程进行划分,则可以得到以下演变链:(1)两个音节阶段→(2)一个半音节阶段→(3)长音节阶段→(4)长度正常的特殊音节阶段→(5)正常单音节阶段[9-10]。唐河方言中成系统的卷舌型儿化变音处于第(5)阶段。不同方言“儿”的语音形式和该方言的音系特点不同,最终形成的合音结果自然也不相同,只是共时层面有相关性和相似性的儿化变音形式能帮助我们梳理出变音的动态历时演变过程。

依据合音以后的语音特点可以将儿化变音分为:卷舌型、平舌型、鼻音型、变调型,等等。“平舌型”可以理解为“舌面元音式”儿化,它是指用“儿”这个舌面元音音节作为前一音节韵尾的现象[11],如兰州方言中“马儿[ma]”“叶儿[ie]”“杯儿[pe]”“镜儿等等。有的方言则是用‘儿’全部替换了前一音节的韵腹(单韵母i、u、y除外)和韵尾,这样就出现了儿化韵的大合并,如云南保山开齐合撮四呼,只有4个儿化韵。“平舌型”在山东、豫北、晋南等地区均有分布。“鼻音型”是鼻音型的“儿”与前字音节融合而成,依据融合结果可以划分出“鼻尾”和“鼻化”等不同类型,在吴语、徽语、闽语、客家话、粤语等东南方言中就以鼻音型儿化韵为主,这些地区“儿”的单字音通常带有[/]等鼻音声母,如浙江金华汤溪镇方言中“儿”的单字音是[ŋ11](阳平),当地方言中古阳声韵和古入声字的白读丢失塞音韵尾和鼻音韵尾,与“儿”融合为一个音节,例如“细鸡儿[sia52-33tiŋ24]小鸡儿”“饭勺儿[vo314-11ioŋ113]”,等等。又如浙江金华的“儿”单字音是[ŋ313],可以单独使用作为“儿子”,与前字融合后会使前字音节的韵母发生鼻化,例如“盒儿兔儿小生儿[siau55sã334]”,等等[12]。“变调型”是指“儿”与前字音节融合后使得前字音节的声调发生变化,据孙建华研究可知,这在山西晋语和吴徽语中呈现出“ABA”式的远隔分布的类型[13]。就目前所见的语料可知,“卷舌型”“平舌型”“鼻音型”和“变调型”在同一种汉语方言中可能并非单独存在,而往往是“卷舌+变调”“卷舌+平舌”“鼻音+变调”等多种形式组配的情况。

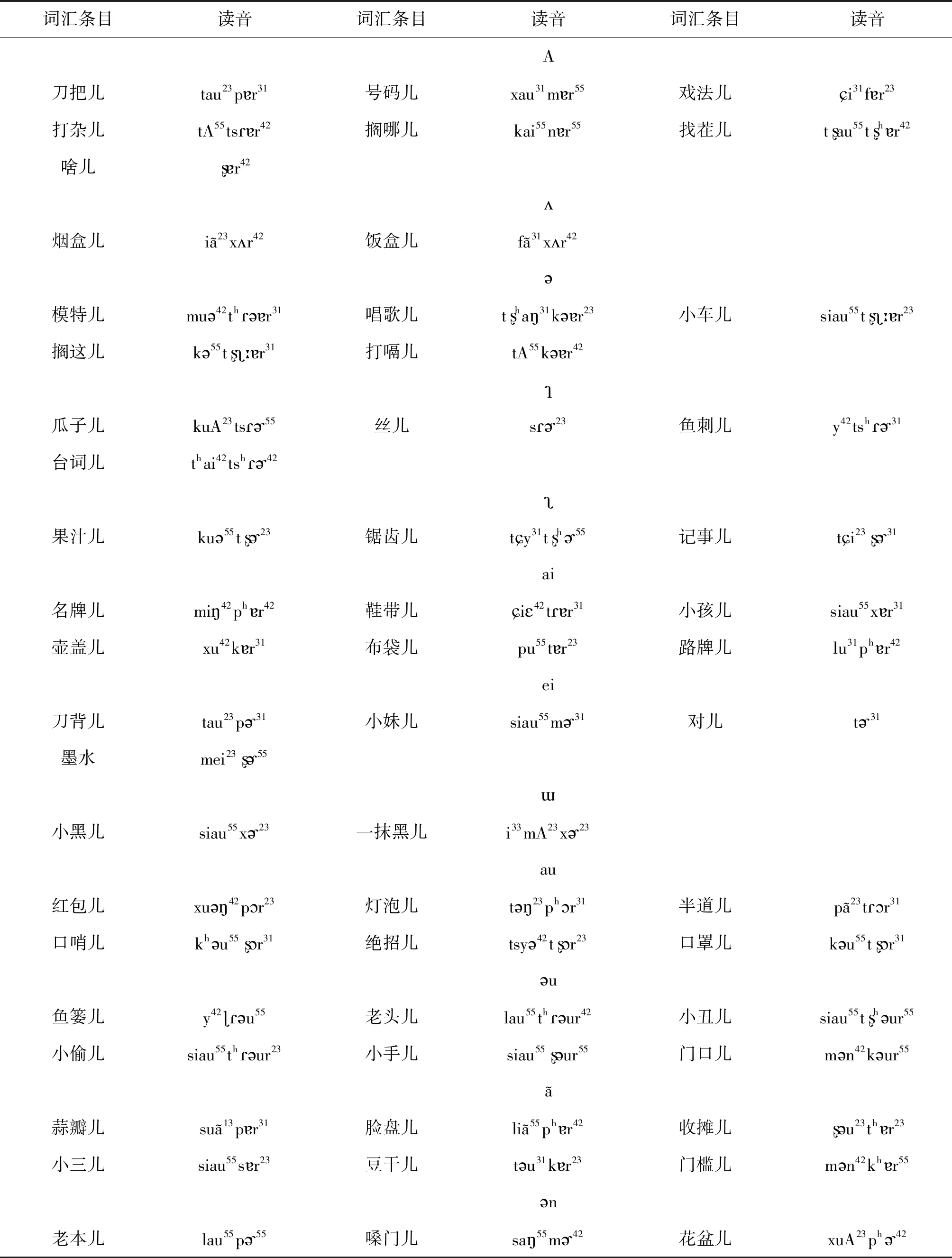

表1 唐河方言儿化韵表

表1(续)

表1(续)

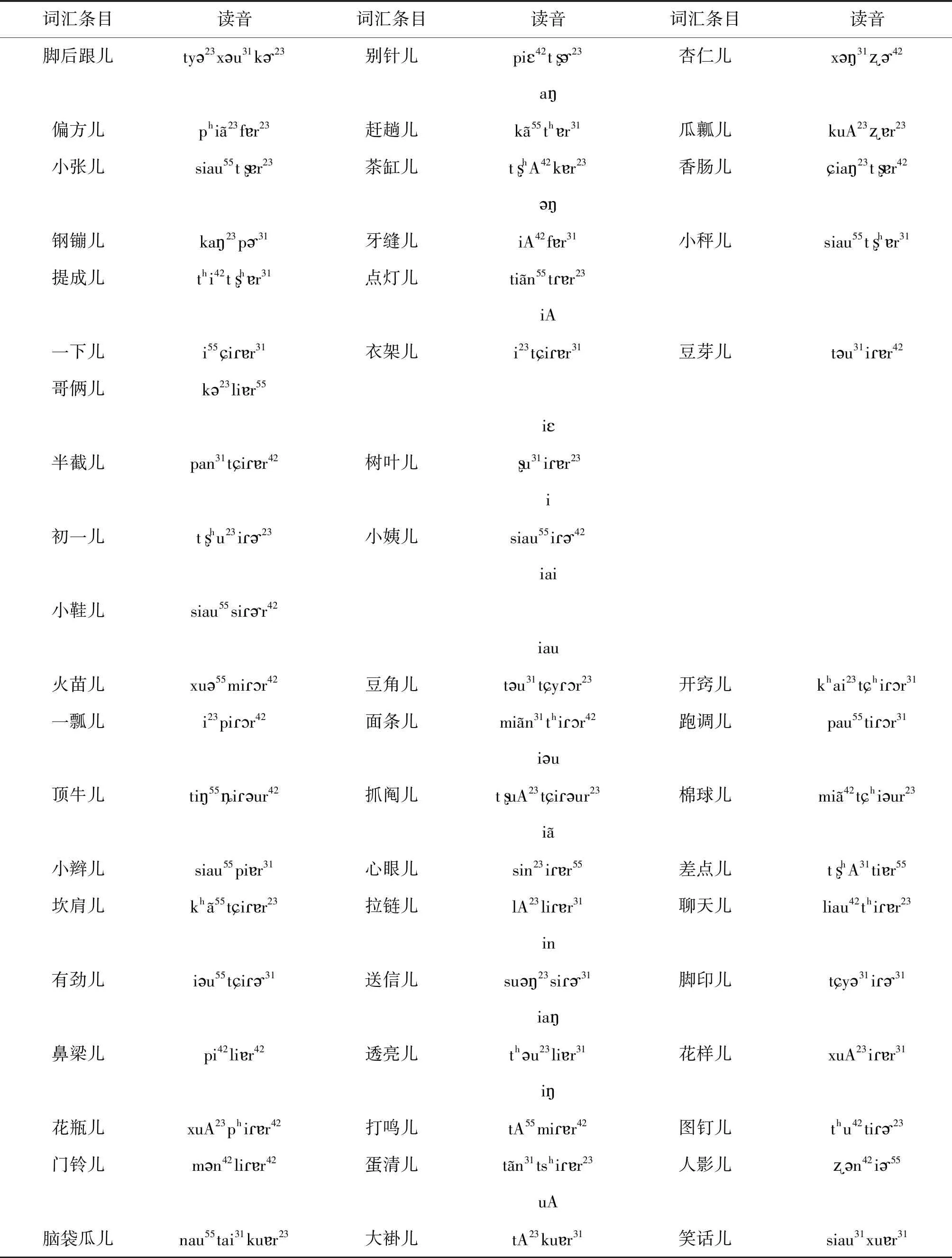

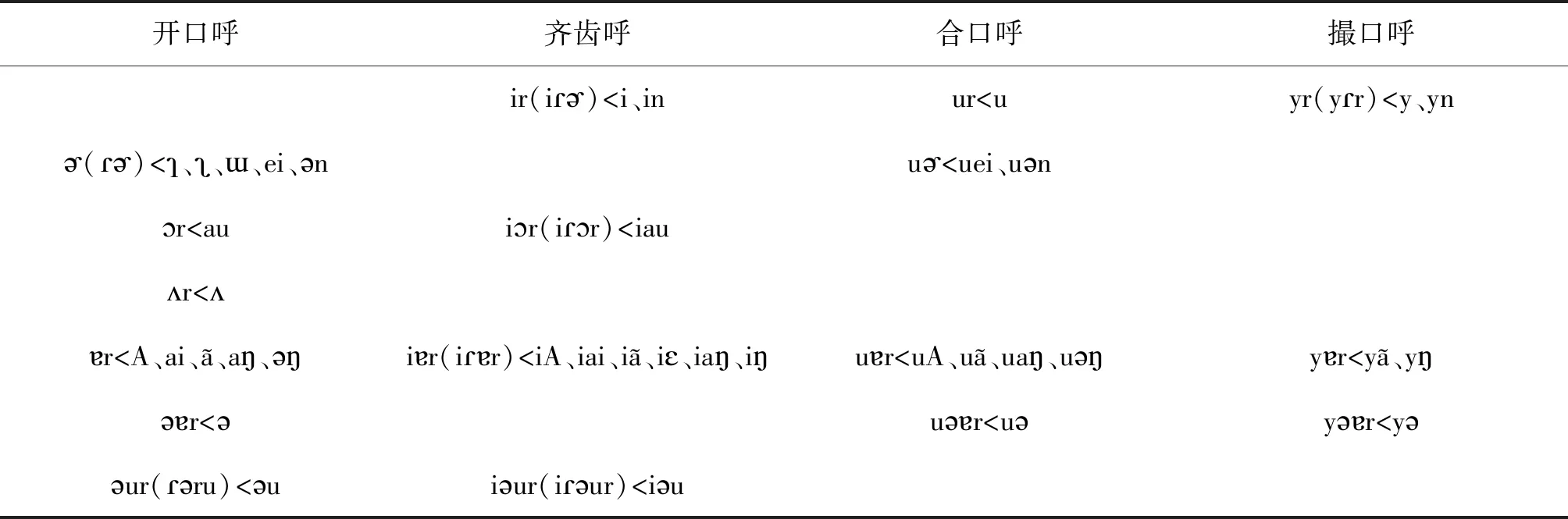

经过对表1的整合,我们可以得到以下“本韵——变韵”对照表:

表2 “本韵——变韵”对照表

结合表1、表2可以看出唐河方言的儿化变韵使得本方言中的语音系统呈现简化的趋势,原本有39个韵母,儿化以后简化成17个韵母。这种趋势中包含以下几条重要的规律:

[A/iA/uA]、[ai/iai]、[iɛ]、[ã/iã/uã/yã]、[aŋ/iaŋ/uaŋ]、[ŋ/iŋ/uŋ/yŋ]韵母原本不相混,儿化以后组成开齐合撮四呼相配的[r/ir/ur/yr]。例如“(像……一样)大儿”=“带儿”=“蛋儿[tr31]”“匣儿”=“鞋儿”=“弦儿[ir42]”“刷儿”=“闩儿[ʂur23]”“(脚)丫儿”=“烟儿”=“页儿[ir23]”“(煤油)灯儿”=“单儿[tr23]”“(秃)顶儿”=“点[tir55]”“庄儿”=“盅儿[tʂur23]”,等等。

唐河方言的儿化变音有其他几条显著的规律,可以概括如下:

(1)个别韵母的儿化变韵形式是基本韵母加上卷舌动作,它们分别是[u/y/ʌ/u/iu]韵母。例如“小屋儿[siau55ur23]”“小鱼儿[thã42yr23]”“烟盒儿[iã23xʌr42]”“顶牛儿[tiŋ55iur42]”“小偷儿[siau55thur23]”,等等。

(3)鼻音韵母或者鼻化韵母在儿化时会丢失鼻音韵尾或鼻音色彩,[ã/iã/uã]、[n/in/un/yn]、[aŋ/iaŋ/uaŋ]、[ŋ/iŋ/uŋ/yŋ]等韵母都表现如此。例如“军儿[tyr23]”“洞儿[tur31]”“箱儿[ir23]”“丸儿[ur42]”,等等。

(4)不同韵母发生儿化时受到卷舌动作带来的改变互不相同,例如:[]韵母在儿化时会使得主元音动程变大,实际音值为[ʌr],而[au/iau]韵母在儿化过程中韵尾消失,主元音舌位升高,整个音节儿化韵动程变小,实际音值变为[r/ir]。

(5)-i韵尾在儿化过程中被删除,比如:[ai/iai]、[ei/uei]韵母的儿化均表现如此。例如“刀背儿[tau23p31]”“墨水[mei23ʂ55]”“耳垂儿[55tʂhu42]”“没味儿[mu55u31]”“名牌儿[miŋ42phr42]”,等等。但同样是-u韵尾的[u/iu]韵母在儿化时就不会删除-u韵尾,而只是增加卷舌动作,例如“顶牛儿[tiŋ55iur42]”“棉球儿[miã42thiur23]”,等等。

(6)有成系统的儿化闪音。

(7)大部分名词儿化以后都不再“指小、表爱”,如果想要表达此类语义,则需要在这些名词之后加上“娃儿”后缀。

以上是唐河方言儿化变音的具体情况。下面将结合汉语其他方言中的情况对唐河方言中儿化闪音的形成机制进行分析。

四、唐河方言“儿化闪音”形成机制浅析

“闪音”是“r类音”中的一个典型成员,另一个典型成员是“舌叶颤音”。“r类音”包括:r、、、、、R、、,主要是因为这些语音具有声学或听觉上的相似性[14]268。唐河方言“儿化闪音”的发音部位是舌尖及舌叶,实际音值可以概括为:发音伊始,舌尖做好向后卷起的准备,随着声母发音结束,舌尖迅速向后移动,移动过程中高频率地刮碰“上齿龈-硬腭”区域,伴随之产生弹动的动作,但是这种闪音并不稳定,在一些语音环境中十分轻微,几乎可以忽略不计,文章均以“[]”记之。唐河方言“儿化闪音”出现的位置有3种:声母和主元音之间;介音和主元音之间;声母和介音之间(甚至介音和闪音同时发音),这3种不同发音形式主要和声韵组合情况相关。以下结合唐河方言儿化闪音的具体分布情况对这一点进行说明:

(2)齐齿呼韵母在发生儿化时几乎都会在韵母[i]后,或者在介音-i-之后增生一个舌尖闪音。例如“小姨儿[siau55i42]”“玩意儿[uãn42i31]”“皮儿[phir42]”“脚印儿[ty31i31]”“顶牛儿[tiŋ55iur42]”“火苗儿[xu55miaur42]”“一瓢儿[i23phiaur42]”“印儿[ir31]”“有劲儿[iu55ti31]”“蛋清儿[tãn31tshir23]”,等等。

(4)撮口呼韵母中只有[y]有时会出现闪音。例如“小曲儿[siau55tshyr55]”“小裙儿[siau55thyr42]”。这类闪音并不稳定。

汉语方言中的儿化闪音比较常见,这在河南泌阳[15]、河南登封[16]、河南商丘[17]、山东寿光[18]、山东胶南[19]等地方言中均可见。前人的著作中可见[//r/]这几种不同的记音符号,称说方式也各不一致,但是对“儿化闪音”产生的机制大致有相同的解释。从音理的角度来看,唐河方言的“儿化”属于卷舌型,“儿”是音节终点,卷舌动作也是音节的终点。在发音开始时,舌尖准备向后“卷起”,当声母发出后,舌头开始向韵母的发音部位移动,此时舌尖微微卷起、靠近“上齿龈—硬腭”的区域,如果在这个时候舌尖与这一块区域相触就会阻碍气流流出。由于舌尖的终点是卷起,所以舌尖会继续以摩擦的方式向后移动,在气流冲击的作用下舌尖高频率地弹动,最终形成闪音。唐河方言中的“儿化闪音”还有几个值得注意的方面:老年人使用频率最高;对同一发音部位的声母来说,[-送气]要比[+送气]的闪音更加明显。从韵母的角度出发,唐河方言中容易增生闪音的齐齿呼和撮口呼韵母都具有[+舌面前]、[+高]这些区别特征。一个主要原因是[+舌面前]、[+高]元音本身就与上齿龈到硬腭之间的这块区域距离较近,而与卷舌音的终点相差较远,在舌头向后卷起的过程中更容易与“上齿龈—硬腭”这一块区域相触。此外,能与齐齿呼韵母和撮口呼韵母相拼的声母[t/th/t/th//m/p/ph]都具有[+前]这一特征,它们和介音-i-、-y-或韵母[i]、[y]的连接更为紧密,几乎可以将“声母+介音”视为一个整体,闪音出现于介音-i-、-y-之后或韵母[i]、[y]之后。对开口呼韵母音节也有相同的情况,容易增生闪音的都是在具有[+前]这一特征的[t/th/ts/tsh/s]这些声母,例如“绑腿儿[paŋ55th55]军人的裹腿布”“灯儿[tr23]”,等等。而发音部位靠后的声母[k/kh/x/tʂ/tʂh/ʂ/n/l]与开口呼韵母相拼时就不会增生闪音。例如“蒜薹儿[suã31thr31]”“打盹儿[tA55tu55]”“门口儿[mn42kur55]”“脚后跟儿[ty23xu31k23]”。

李宇明指出,河南泌阳方言“凡韵母为齐齿呼、撮口呼的儿化韵,都带儿化闪音;凡声母为[t/t‘/ts/ts‘/s/t/t//]的,都带儿化闪音”[15]。段亚广指出,河南登封方言中“闪音的出现与声母发音部位有关,主要出现在[p/ph/m/f]、[t/th/m/l]、[ts/tsh/s]、[t/th/]4组声母中,部分零声母也会读闪音。……而[tʂ]组和[k]组声母一般没有闪音出现。”[16]时人前贤等对山东胶南[19]、山西平定[9]、河南商丘[17]以及豫北地区[20]“儿化闪音”现象的研究中也体现出以上几条突出的共性,由此可以肯定唐河方言的“儿化闪音”规律具有相对普遍的适用性。

五、“儿”高度语法化的补偿机制——“娃儿”的产生

“儿”本是一个成词语素,为“幼子”之义。《说文解字》:“兒,孺子也,从儿,象小儿,头囱未合。”“儿”起初只和有生名词组合,如“猪(之)儿”“兔(之)儿”“牛(之)儿”,等等,其中“儿”依旧保留本义,当它与更多词语组合,语义会逐渐泛化,进而演变出更多抽象的语义。例如“属兔儿”“属鼠儿”等不是“属小兔子”“属小老鼠”,“儿”只是语气轻松的表现;“串儿”“戳儿”“碟儿”等只是将“串”“戳”“碟”等变为名词;“慢慢儿”“红红儿”“绿绿儿”等都是为了减轻程度或缓和语气。“儿”的语音形式从自成音节到化入前字音节,就是语法化程度不断加深的表现。语法化的重要特征之一是单向性,即由实到虚,而不会由虚到实。当一个实词开始语法化,伴随之会产生语义虚化、句法泛化、语用淡化、语音弱化等现象,如果最终这个实词的表义功能趋近于无,那么句法形式或者语音形式都将走向消失。在“儿”过度语法化后,语义上就不再“指小、表爱”,语音上开始逐渐影响本音系统。唐河方言中的“儿化”现象十分常见,一些儿化词甚至已经取代了非儿化词,如“面条儿[miã31thir42]”“关门儿[kuã23m42]”“鞋底儿[iai42ti55]”“后日儿[xu31i23]后天”“没影儿了[mu23ir55lA0]失踪、丢了”“前半晌儿[tshir42pr31]”“后半晌儿[xu31pr31]”,等等,都是此类情况。

为了弥补“儿”过度语法化留下的语义空缺,唐河方言中只能用其他能够起同样或类似语法作用的成分来填补,这种现象就是“更新”,在唐河方言中起到这一作用的成分就是“娃儿[ur42]”。

唐河方言中的“娃儿”与“儿”的构词功能既有相同之处,又有不同之处。首先,“儿”可以加在动词之后起到改变词性的作用。例如“泡[phɑu31]”>“泡儿[phr31]”,“刷[ʂuɑ23]”>“刷儿[ʂur23]”,“垫[tiã31]”>“垫儿[tir31]”,等等。“儿”还可以加在形容词之后,使形容词程度变弱。例如“硬硬儿哩[ŋ31r13li0]”“紫紫儿哩[ts55ts23li0]”,等等。儿化后的这批形容词包含轻松的语气,而“娃儿”就没有这两种情况。其次,“儿”既可以作为有生名词的修饰成分,也可以作为无生名词的修饰成分,而“娃儿”更常见于对有生名词的修饰,罕见于对无生名词的修饰。例如“狗娃儿[kou55ur42]”“桌子娃儿[tʂu23ts0ur42]”,等等,一些不可数名词、动词和形容词后均不可加“娃儿[ur42]”。最后,已经儿化的词之后往往还可以再加“娃儿[ur42]”作为后缀,使得原本不能“指小、表爱”的词语实现这一功能。例如“盖儿娃儿[kr31ur42]”“墩儿娃儿[tu23r42]”“勺儿娃儿[ʂu42ur42]”,等等。

除了唐河方言外,还有不少地区的方言都有在儿化的基础上添加“娃儿”后缀的现象。据目前所见语料可以看到湖北枣阳[21]、丹江口[22]、安陆[23]、宜城[24]、郧阳[25]、郧县[26]、随州[27]、巴东[28],河南汝阳[29]、罗山朱堂乡[30],陕西洛南[31]等地区均分布此类现象。这些方言有的在地理位置上与唐河方言相近,有的在方言归属上与唐河方言同为一类。更重要的是这些方言都和唐河方言一样属于卷舌型儿化变音,很少有用其他语法形式“指小、表爱”的。在西南官话鄂北小片南部的区域中可见“子”尾表小,这些区域中就很少有“娃儿”后缀。至于“娃儿”后缀为何能连片存在,仍需我们进一步探讨。

六、结语

与河南大部分中原官话区的方言一样,河南唐河方言的“儿化变音”在语音特征上属于典型的卷舌型,“儿”融合进前字音节的过程大致可以概括为:韵尾→主元音→介音→声母。从语义演变的角度来看,唐河方言“儿”的语法化并不是一个直线的演变过程,而是伴随了发散与循环。“儿”起初会同时演变出语义A、B……随后在这些不同的语义基础上再进一步演变出其他语义,使得在“儿”的原义被削弱,此时不得不产生一个同义词来填补“儿”本义缺失的情况。整个过程形成了所谓的“语法化轮回”(grammaticalization cycle)。学界对包括唐河方言在内的所有中原官话相对缺乏单点深入的描写和分析。这主要是由于这些区域的语音一致性远多于差异性,外延型层次多于内积型层次。但也正是因为如此,对一个方言点“儿化变音”现象进行深入的调查和研究,才更有助于对其他同类型的“儿化变音”现象进行观察和预测。