北京宫毯织造技艺及其活态保护

于 毅,田 悦,张 毅

(1.江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122;2.江南大学 纺织科学与工程学院,江苏 无锡 214122)

北京宫毯织造技艺即富有北京地域特色和宫廷文化特色的传统手工织毯技艺,该项技艺包括前期准备、织毯成型、美化整理三大流程。北京宫毯织造技艺于2007年入选第2批北京市市级非物质文化遗产名录,2008年入选第2批国家级非物质文化遗产名录。目前该领域学者研究多集中于对京式地毯图案、艺术特征进行梳理分析,或基于北京宫毯对外出口贸易分析影响宫毯出口贸易的因素。卫东风[1]从京式地毯图案风格形成、图案构图制约性、图案设计3方面对京式地毯图案进行了分析。杨原[2]则根据近代北京地毯外销状况等方面入手,对影响北京地毯外贸出口的因素进行了探讨。然而对于北京宫毯织造技艺历史与织作流程的梳理研究较少,对其技艺传承发展提出保护对策研究更是微乎甚微。

通过走访故宫博物院、中国丝绸博物馆、北京燕京八绝博物馆等藏馆,结合书籍资料,对北京宫毯织造技艺历史进行梳理,概括其织造用具和技艺流程,从活态保护的视角提出技艺存续发展建议,以期为研究与保护北京宫毯织造技艺提供理论参考。

1 北京宫毯织造技艺历史发展

北京宫毯织造技艺于元代形成,根据其历史发展可分为形成期、发展期、全盛期和发展衰落期。元代是北京宫毯织造技艺的形成时期。蒙古人素有用毯的习惯,因此元代十分重视织毯业,为满足对毯的需求与加强对毯制造的管理控制,元代工部奉旨设织作所进行宫廷专用官坊毯的织作,设立“五局一库”对织毯匠人进行管理,并以匠作院画局为宫毯设计图案。元代的宫毯在风格上基本保留原有游牧民族的特色,羊毛用量多,毯厚,多用植物、矿物染料染色,色牢度好,不易褪色,配色古朴典雅,但质地较粗,工艺欠佳。明代作为宫毯织造技艺的发展期,继承了元代的织毯管理机构,并将其更名为“涤作”,统治者调动更多的工匠进行宫毯织造,进一步促进了北京宫毯织造技艺的发展。此时期的宫毯图案相较于元代时期,更多的吸收了中原地区刺绣、陶瓷、织锦中的图案设计,为北京宫毯风格的形成奠定了基础[3],图1所示为木红地锦纹栽绒地毯[4]。

清代至新中国成立为北京宫毯织造技艺全盛期。清代满族统治者先祖与蒙古族毗邻,具有相似的生活习惯,毯是其不可缺少的日常用品,织毯、用毯受到统治者大力倡导,先后设立了官办地毯作坊并令御用匠人进行宫廷用毯的织造[5]。此时期宫毯的制作材料更加奢华,开始以金、银线为原料,式样更加丰富,出现宫毯特有格律体构图,织造技艺也日臻成熟、达到鼎盛。这一时期的宫毯使用与设计秉承皇帝个人意志,经由宫廷如意馆设计并由宫廷和御用织毯机构进行织造,风格雍容华贵,尽显皇家气派,图2所示为金银线地“玉堂富贵”栽绒壁毯。

清末,北京宫毯技艺开始向民间流动。随着清政府被推翻和国内外对毯的需求量增加,地毯织造中心由宫廷转向民间,民间织毯作坊纷纷成立。至此,北京宫毯结束了宫廷御用的境况,成为供日常家庭铺炕、覆物、寺庙覆地、挂帐需用之品。此时期的宫毯在风格上与民间融合,构图上穿插民间纹样,兼有宫廷气派与民艺风韵。民国时期,因国内外对毯的需求锐增,北京市民间织毯作坊数量如雨后春笋般增长,宫毯织造技艺也获得传承与发展。新中国成立后,织毯匠人生活质量得到提高,致使其生产、创作宫毯的积极性高涨,宫毯织造技艺得到了全面发展,织毯图案与式样都得以革新,顺应了新的时代审美和社会需求。延续至今,北京宫毯织造技艺因宣传推广欠缺、传承后继乏人、产品形式守旧等因素影响,传承与发展受困。

2 北京宫毯织作用具与工序

2.1 北京宫毯制作材料与工具

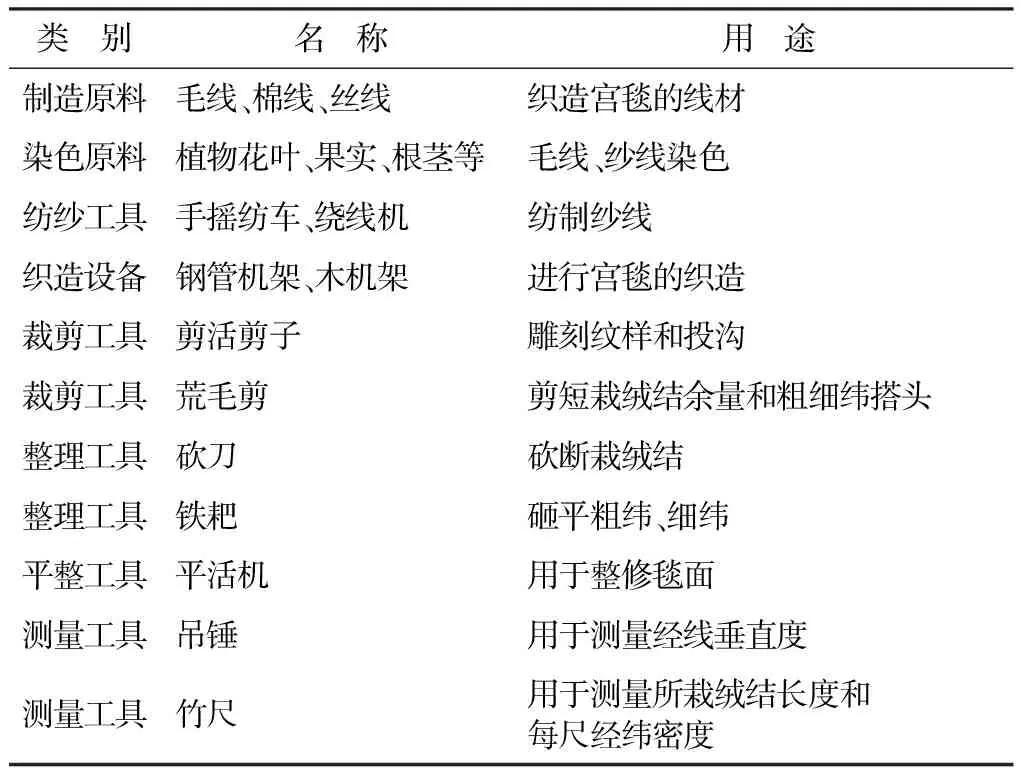

北京宫毯制造原料极为考究,多选用毛线、棉线、丝线织造。毛线为宁夏滩羊毛,以春秋时节3岁羊的羊毛为最宜,该种毛线弹性好且富有光泽。古时北京宫毯所用线材多用植物染料染色,现今化学染料和植物染料染色方式皆有。北京宫毯织造工序复杂,所用的工具多种多样,包括纺纱工具、织造工具、裁剪工具、整修工具、测量工具等。随着生产力的发展,在织、平、洗、剪部分工序上采用机械与半机械设备,其他主要工序仍由手工方式完成。北京宫毯的主要制作材料和工具见表1及图3[5-6]。

图3 北京宫毯制作材料与工具

表1 北京宫毯制作材料与工具

2.2 北京宫毯织造技艺工序

北京宫毯织造技艺工序大致可分为前期准备、织毯成型、美化整理三大环节。其中,前期准备又可细分为绘制图样、纺纱、染色等工序,织毯成型包括上经、拴绒结、过粗细纬、砸平、剪荒毛等工序,美化整理主要有平活、开荒、洗毯剪雕等工序。主要工艺流程见图4[5]。

图4 北京宫毯织造技艺工序

前期准备。宫毯上机织造前,需先绘制精细图样以便后续织造工序参照,主要工序由设计、审稿、放样、定稿、组色、验收、晒图、交验等环节组成。绘制完成后的图样,根据所织宫毯品种档次挑选制造所需的各类线材进行染色处理,线材染色前先进行除油脂、去杂质处理,染色完成后将线材进行晾干处理,晾干后入库以备用。

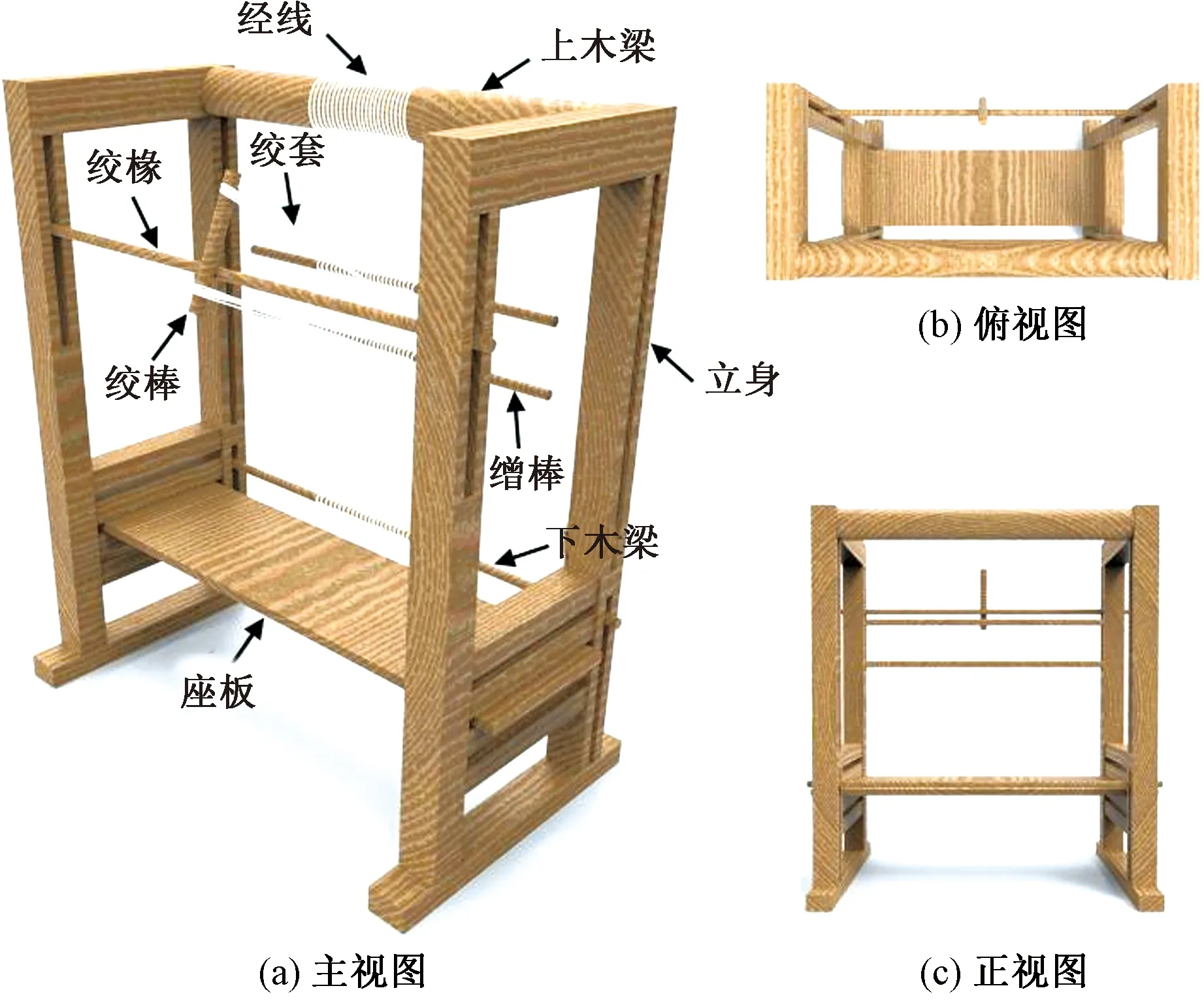

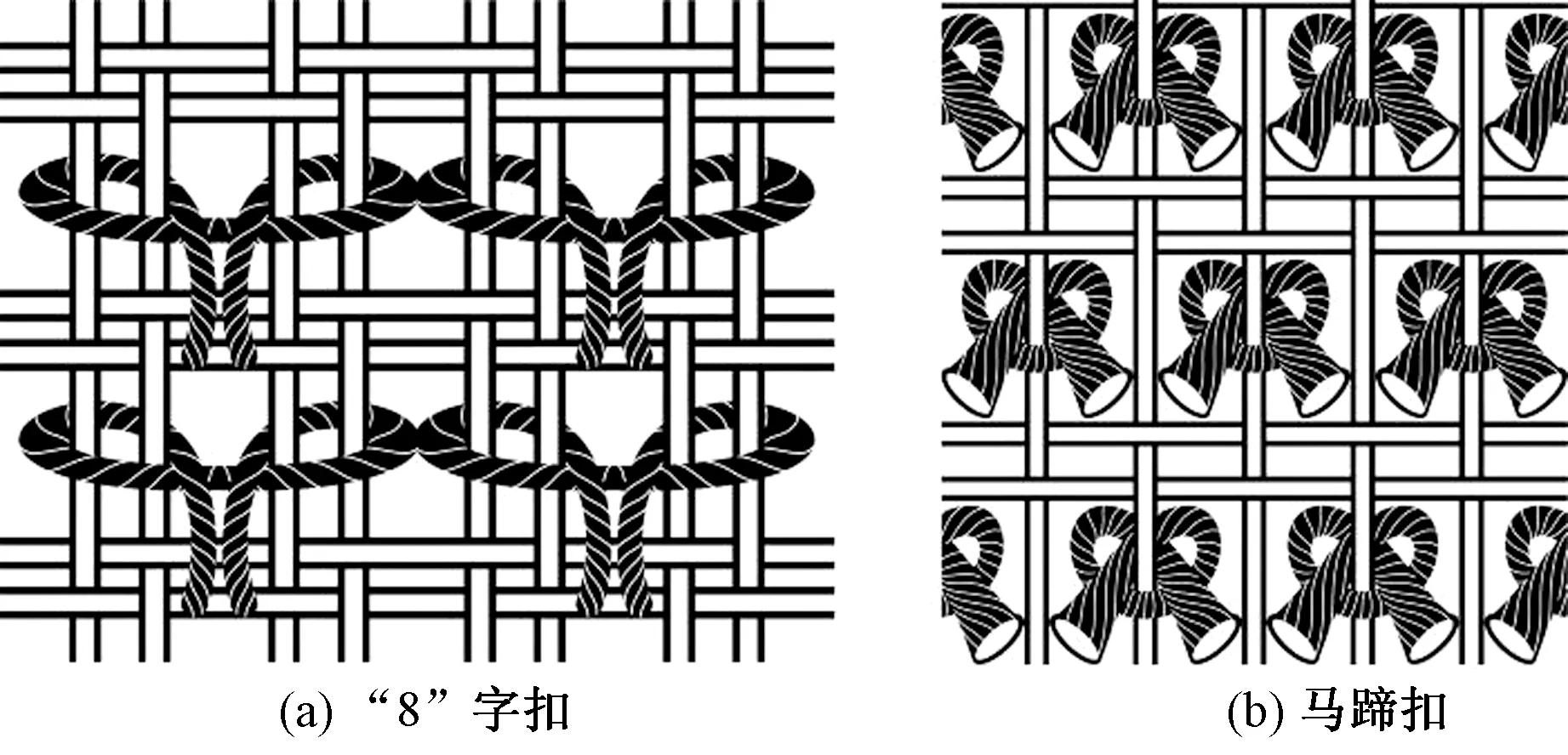

织毯成型。手工织造是北京宫毯生产的重要环节,所有操作皆在机架上完成,机架三视图见图5。先将机梁支平,确定上经位置后,棉线作经线,以2人合作方式将棉线上好、绞棒拴好固定。将按照比例放大后的图样,以藤笔蘸红墨水将其描摹于经线之上。在宫毯底边编织1上1下平纹编织的底边,并用铁扒压实,增加宫毯底边的牢固性。手工栽绒时通常以毛线绕过前后2根经线上,结“8”字扣(见图6(a))或马蹄扣(见图6(b))。再以砍刀截断其余部分,沿纬线方向重复结扣,完成1层后,自前后2对经线之间过1根横向粗纬,用铁耙砸实后,重复操作于粗纬之上再压1根细纬,砸实,修平线头。至此,仅完成1道编织,一般30 cm高度的宫毯由80~90道编织组成,更为细致的编织工艺道数可达120道。毯身所编道数越紧凑,其密度越高,所织作的宫毯弹性越好。宫毯编织完成后剪断经线将宫毯从织机上取下,进行后续的美化整理。

图5 机架结构示意图

图6 结扣示意图

美化整理。使用平毛机对宫毯进行毯面剪平处理,修正毯面栽绒凸凹不平等问题,美化毯面。平活处理后的宫毯置入洗毯机或洗毯池中进行冲洗,冲洗宫毯不仅可以除去毯上尘土、油脂等污垢杂质,还可起到将毯身回缩定型、防霉防蛀,延长宫毯使用寿命的作用。宫毯洗净后,使用电剪刀对其进行剪花处理,将毯上花纹边缘处理形成沟壑状,使宫毯具有浮雕质感。“三分做,七分剪”,剪花技艺作为北京宫毯织造技艺中至关重要的手工工序,处理手法的精、拙直接影响地毯外观的视觉效果。

3 北京宫毯织造技艺存续困境及思考

3.1 北京宫毯织造技艺存续困境

3.1.1 宣传方式,力不能及

北京宫毯织造技艺历史底蕴深厚、织作过程过于繁琐,导致北京宫毯认知门槛较高,且记述介绍宫毯织造技艺的传播媒介又寥寥无几,消费者缺少了解该项非遗技艺价值的渠道,致使宫毯消费吸引力降低。再者,以手工织作的宫毯产品,虽在手造过程中保持了“匠心温度”,但难以实现规模化与标准化的经营生产模式,产量与收入受限,市场流通体量小,产品未能达到亲民化,消费圈层过窄。由此可看出,北京宫毯织造技艺未能行之有效的运用大众传播媒介进行宣传,凝滞宫毯织造技艺认知圈层,成为其活态发展受阻的重要原因之一。故此,如要传承,必先传播[7]。

3.1.2 传承方式,缓不济急

非遗传承人大多文化水平不高,对于非遗技艺的传承较少使用文字性方式进行传承,多以口盟亲授方式进行传授,使得技艺传承一直保持活态性。此种人与人的单一传播方式导致技艺受众面变窄、传承效率变低,技艺传承呈现出脆弱性,北京宫毯织造技艺亦是如此。新中国成立后,为提高宫毯生产效率,技艺从开始至完成被细分,每道工序都由专人进行负责,“流水作业”不但提高了劳动生产率,单项工序也被强化、专项化。但是,工序的细分导致技艺传承被割裂,织造匠人设计不会织,会织不会修,会修不会设计的局面为北京宫毯技艺的存续发展造成阻碍,传承困难。在实地调研各宫毯相关博物馆之时还发现,对于宫毯藏品多以静态展示、讲解员讲解为主,专业名词的叙述过于学术性,知识传递过于生硬、乏味。并且出于对藏品的保护,展示处多标注“勿动”“勿触”等字样,疏远了游客对于北京宫毯的情感认同,使得博物馆如同“无水之源,无根之木”,缺乏其真正意义。

3.1.3 创新方式,缘木求鱼

“随着产业革命的兴起,大量的机械化生产产品以低廉的价格,基本摧毁了手工技艺所生存的文化空间,利润第一的商业观点瞬间牺牲了器物的质量与品质”[8]。北京宫毯织造技艺作为主要以纯手工生产的非物质文化遗产,相较于古建筑、壁画等在产生与发展过程中形成了自身传承与保护机制的物质遗产,更易被人忽视[9]。传统宫毯织作需花费大量的人力、时间、物力成本,以纯手工方式进行编织,致使其成本价格较为昂贵,并且宫毯产品较为单一、缺乏创新性,适时性不强。相比之下,机械化生产的宫毯,价格的亲民与款式的可选择性都优于传统宫毯产品。导致手工编织宫毯销售与发展受阻,继而造成传承人对技艺的传播与创新积极性滞后的境况。鉴于此,激发传统宫毯行业的内生创新能动力,使其符合时代发展需求,重新进入日常生活,成为当代宫毯行业传承、保护、发展的明确方向[10]。

3.2 北京宫毯存续思考

北京宫毯织造技艺的活态保护与传承可从经济、文化、社会3个维度进行。

3.2.1 经济活态

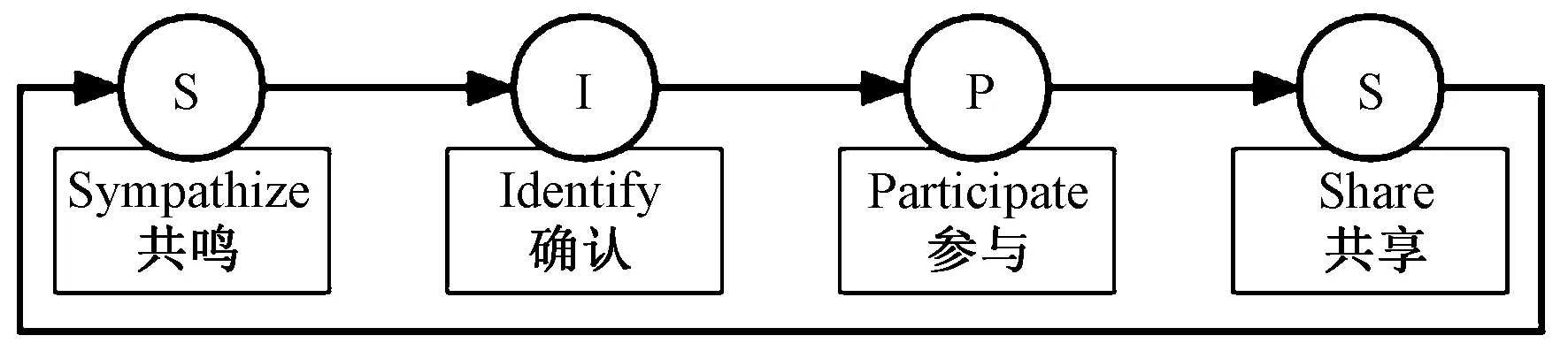

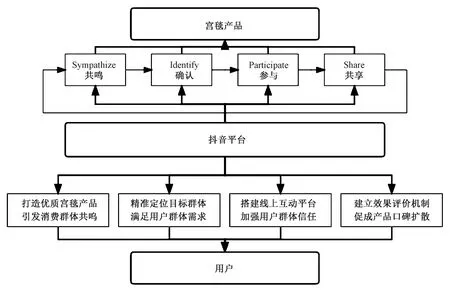

加大宣传力度、创新推广方式。实现宫毯织造技艺的活态保护,经济是根本,运用文化发展绿色经济是当下非遗活态保护与传承的热点。从传播和经营的角度看,宫毯织造技艺传承人大部分缺乏对市场动态的了解,对于宫毯的销售往往处于被动状态,有效推广宫毯产品,成为其经济活态保护的首要举措。日本电通公司提出了SIPS模型,见图7。此模型分为共鸣(Sympathize)、确认(Identify)、参与(Participate)、共享(Share)4个阶段,以打破传统单向消费框架,构建商家与消费者之间全新的消费模式著称[10]。宫毯传承人可基于SIPS模型,借助各类流量平台,通过短视频形式进行宫毯产品的推广。

图7 SIPS模型

以抖音平台为例,宫毯传承人借助抖音平台将宫毯产品以短视频形式进行推广,不仅可以引发消费群体的共鸣,还可精准地定位目标群体,满足群体使用需求的同时,达成用户群体信任,继而完成宫毯产品口碑扩散的效用。互利双效模式下,实现效益创收,从而给予传承人一定的经济保障,使其保持对宫毯产品制作的热情,充分调动生产积极性,基于SIPS模型的抖音平台宫毯产品传播框架见图8。网络时代背景下,短视频作为以手机为传播媒介的视听内容,契合用户短时阅读的需求,表现形式更加趣味化,内容更易接受,原本庞杂的北京宫毯历史、织造技艺,能以喜闻乐见、轻松愉悦的形式在用户短时阅读过程中得到传播、推广。短视频的使用,为北京宫毯产品与织造技艺的传播与营销开辟新路,其历经百年的文化底蕴与纯手工织造的造物方式,在短视频的助推下,得到更广泛的传播,增加宫毯产品的经营创收,从而做到宫毯织造技艺存续发展、活态传承。

图8 基于SIPS模型的抖音平台宫毯产品传播框架

3.2.2 文化活态

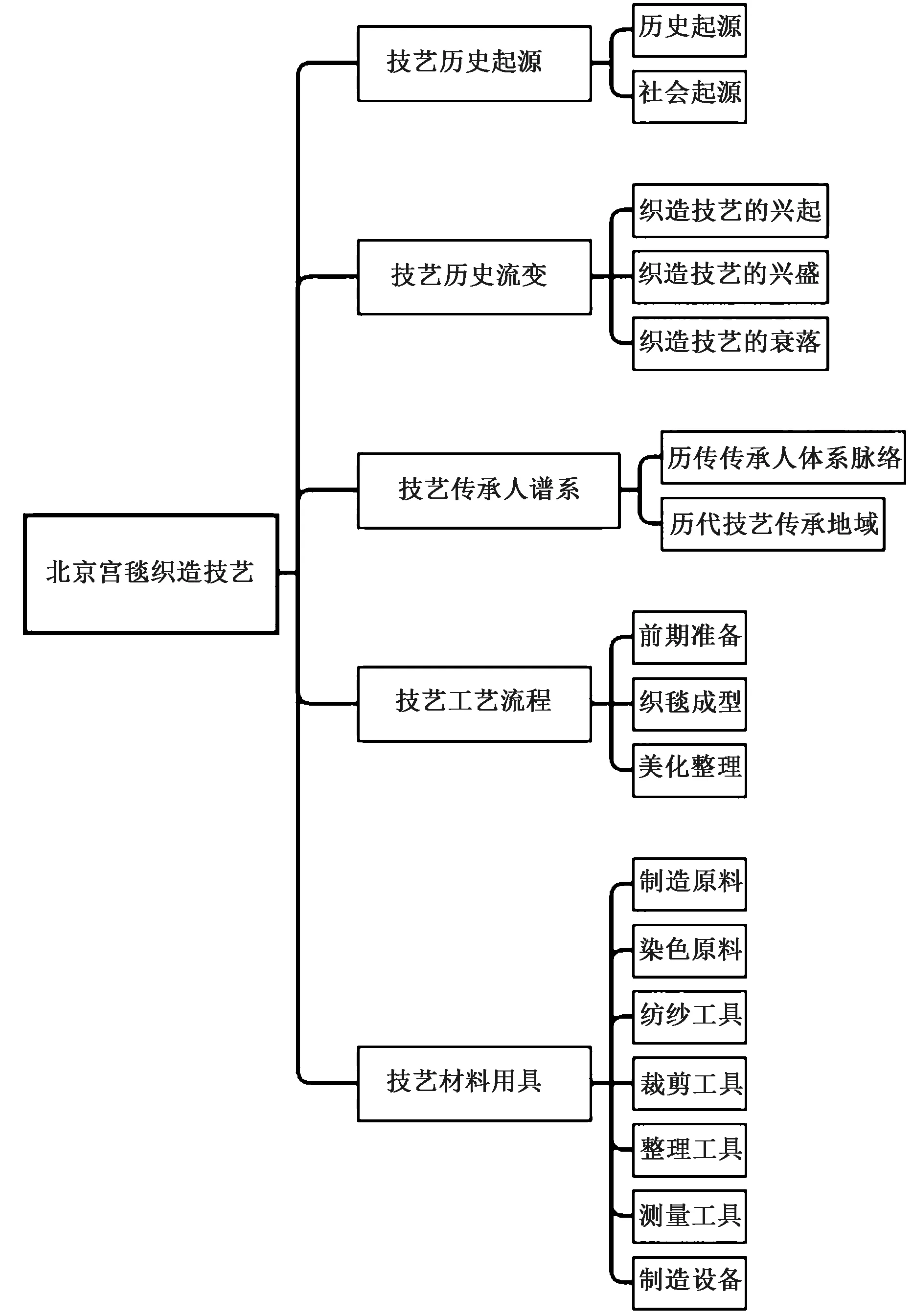

借助数字技术、提升文化体验。宫毯织造技艺的传承离不开文化的“土壤”,年轻的血液则是土壤源源不断的“养料”,当下的年轻群体更加注重体验感和参与感。因此,活态保护视域下,非遗保护绝非仅仅停留在简单归档保护,而应该正确结合时代前沿技术,对北京宫毯织造技艺进行数字归档、数据建库,继而实现技艺的活态传承,北京宫毯织造技艺数据库内容规划框架见图9。

图9 北京宫毯织造技艺数据库内容规划框架

随着数字媒体的迭代,可以将虚拟现实(VR)、混合现实(MR)、远程协作等技术应用于北京宫毯非遗空间平台的建设中。通过将传承人信息和操作演示过程进行匹配、录制、归档、建模,并结合数字模拟技术进行还原,完成北京宫毯织造技艺资料数据库的搭建。数字化保留宫毯制造技艺的原真性,有利于实现沉浸式学习,使受众更加真切地感受非遗魅力[7]。此外,也可借助MR和VR技术打造北京宫毯数字博物馆。Bekele 等[12]通过借鉴目前文化遗产领域相关问题,对现有的非遗数字化保护与博物馆数字体验技术进行了比较研究,研究证明,MR和VR技术可为用户提供沉浸式虚拟学习环境,营造“身临其境”之感[13]。数字博物馆所具有的新颖性与近人性,改善了传统博物馆静态陈列模式导致的知识传递生硬等问题[16]。在数字博物馆中,参观者可通过虚拟现实技术,参与到宫毯图案绘制、上机织造、美化整理等工序中,感受宫毯织造技艺的魅力,增加知识获取量,提高参观者的参与感。

3.2.3 社会活态

提高文化认知,提升创新意识。宫毯织造技艺的社会活态传承中,“人”是核心。所谓的“人”即人民群众和非遗传承人。宫毯织造技艺的保护和传承不止是少数传承人的责任,只有让其传承渗透到广大人民群众的生活中并让人民成为宫毯织造技艺的传播者和守护者,才能真正让宫毯织造技艺“活化”,例如可以通过建立手工体验馆、手工艺文化交流平台等形式,以贴近群众的方式,实现宫毯手工技艺与周边居民的联动,使人们在亲身体验、亲手制作的同时深入了解宫毯文化及制作。以兴趣为引导,使群众主动参与到对宫毯文化和技艺的宣传中来,从而实现“口口相传”的社会传播愿景。此外,对宫毯织造技艺传承人而言,最根本的是促使其“意识”创新。传承人作为宫毯织造技艺的持有者,如果落后于时代审美和社会需求之外,其作品也只能是“无水之源”。因此,要提高传承人自身的创新能动性,增强其创新意识。如可借助“中国非遗传承人群研修研习培训计划”(下称“研培计划”)[15]与非遗产品协同创新设计模式的助推,激发技艺创新能动力。借助高校教学平台与资源,协助传承人认知与把握宫毯文化与技艺流变脉络,强化其对宫毯文化方面的知识深度与广度。高校可结合艺术理论背景及当代审美与需求,针对宫毯织造技艺自身的特点及传承人的诉求,开展个性化培训,并根据阶段性传承人反馈对培训计划进行适时调整。

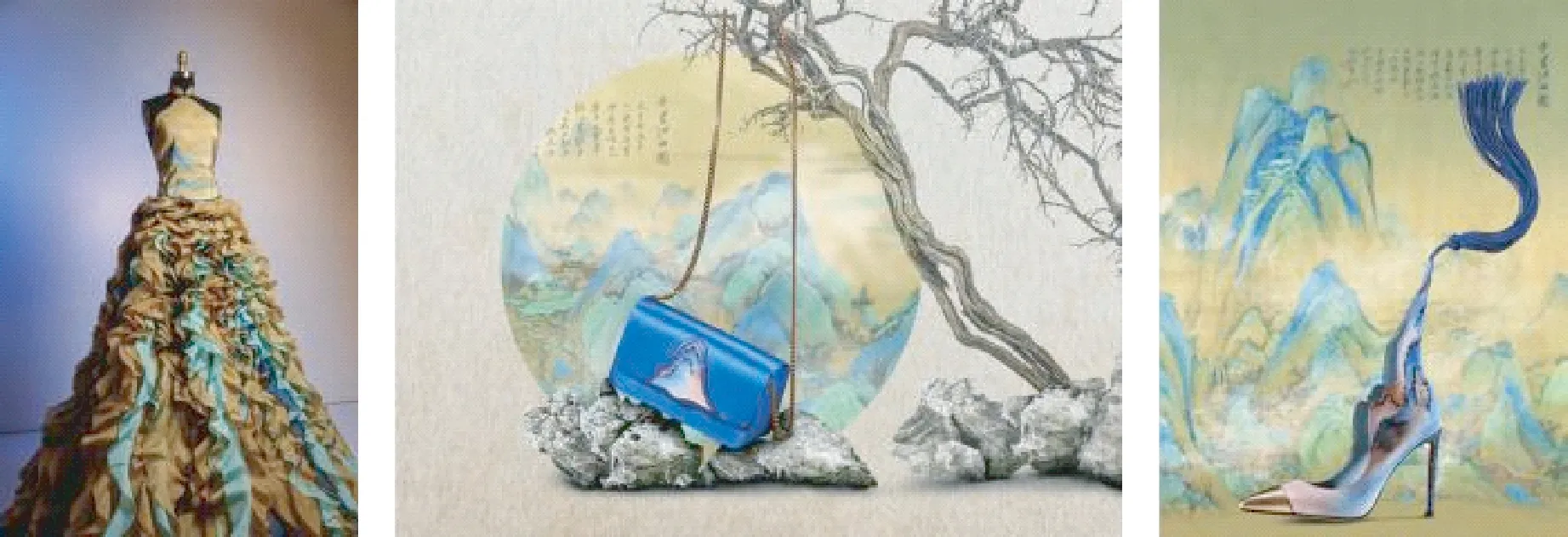

此外,也可通过非遗产品协同创新的设计模式,为宫毯织造技艺的现代发展与创新助力,即在设计过程中,专业设计师与传承人交流沟通、相互协作,使宫毯传统技艺在保持自身鲜明特点的同时赋予其时代审美,使设计制作的宫毯产品符合消费需求从而扩大消费市场,进而提升消费者对产品的文化认同感,实现其“活态”保护。例如上海公共艺术协同创新中心(简称PACC),2017年组建了现代设计师与缂丝传承人合作团队,将传统缂丝技艺拓展应用于现代礼服、鞋履与手包中,完成了“千里江山”缂丝高定服饰系列,见图10[16]。此系列设计开拓了宫廷类非遗项目高定之路,作品一经发布受到社会关注与好评。

图10 “千里江山”缂丝高定服饰系列

4 结束语

北京宫毯织造技艺形成于元代,作为主要以手工织作的非物质文化遗产,历经百余年的发展,成为集聚宫廷美术特色与民族构制技艺的集大成者,其彰显的不仅是劳动人民的手工智慧更是中华传统文化的传承。然而,北京宫毯织造技艺日渐式微,传播遇阻、传承受困等问题已然出现。文章通过对北京宫毯织造技艺历史的归纳梳理,并基于当下非遗技艺活态保护理念对北京宫毯织造技艺存续发展展开思考,对于该项技艺所面临的存续问题,提出传承人可借助短视频宣传方式,对产品进行流量宣传,转变产品营销范式,增加产品创收,使宫毯织造技艺与历史文化重新走入大众视野。传承人与相关工作者可通过混合现实等技术对技艺传承方式与保存形式进行革新,健全宫毯文化数据库,建立宫毯数字博物馆,并结合当下非遗研培计划与非遗产品协同创新设计模式,助推宫毯产品创新,为宫毯织造技艺承传创新注入活力,继而改善北京宫毯传承发展境况。