促进健康的失智老人服装设计探析

徐 越,刘博新

(1.浙江科技学院 艺术设计与服装学院,浙江 杭州 310023;2.浙江工业大学 设计与建筑学院,浙江 杭州 310023)

随着年龄增长老年人罹患失智症的比例也逐渐上升,其中67.6%的失智症为阿尔茨海默症[1]。失智不仅是一种疾病,更应看作是人衰老过程中普遍的生理现象,据美国的调查表明,65岁以上老人的失智症患病率可达1/7,而老人超过85岁,患病率可达1/2[2]。我国的统计结果显示,截至2021年,失智老年人口已超过1 500万[3]。阿尔茨海默症作为失智症主体,多发病于65岁以上,初期常见症状是健忘,随病情发展症状会包括妄想、易怒、游荡、睡眠紊乱、情绪起伏、丧失记忆等。失智老人大多需要依赖家属或护理人员协助照顾,长期以往对失智老人精神、体能等造成负担并产生社会与经济方面压力[4]。

社会学领域将人生划分为4个相继年龄阶段:儿童及青少年期、职业期、退休期及依赖期。在人口老龄化背景下,西方发达国家已逐渐将消费市场开发重点转向成熟稳重、具有可靠消费能力的“第3年龄”阶段人群,并开始探讨提升失智老人所属的“第4年龄”人口福祉的服务与产品设计。为高龄群体提供产品设计服务不仅基于市场价值,更重要的是提升高龄群体的生活质量、维护其独立性与自尊、减少医疗开支并助益社会和谐。服装作为失智老人日常生活的必需和身心环境的构建要素,具有十分重要的健康促进潜力。我国针对失智老人服装设计的研究还较为欠缺,现有产品无论从设计品质、身心需求关怀、种类细分等方面难以满足其需求。本文对失智老人服装设计的理论依据与实践方法进行具体分析梳理,以期为该领域的产品服务与开发提供参考。

1 失智老人服装设计原则

1.1 身体支持原则

现代服装设计与时尚消费文化密切相关,服务性与选择性是其普遍特征,老龄市场规律则不尽相同。研究表明,老年人自我认知年龄普遍比实际年龄低10~15岁,由于其已结束事业期,并不需要通过品牌来实现“社会宣言”,因此更愿意寻找真实自我,而非取悦他人,此时会更多关注健康、独立,形成偏理性的购买行为[5]。因此老年服装设计与实际功能与服务更具相关性,设计失智老人服装应首先考虑其具体的身体与行为特征。

脑萎缩会引发失智老人的行动及协调能力下降,例如:手部的灵巧性降低,使提裤子、拉拉链和系纽扣等细小动作产生困难,造成无助和沮丧感;部分老人患有失禁,或到达卫生间迟缓,因此需要衣服能快速、容易地脱解;脚部疼痛和普遍的骨质疏松使失智老人不能走远且容易摔倒,因此需要舒适柔软、轻便防滑的鞋子[6]。设计符合失智老人身体行为特征的功能性服装对其日常生活具有重要支持作用,能够降低发生意外的风险、减轻护理难度,从而节省医疗开支。

1.2 个性维护原则

失智老人从外观上与普通老人相差无几,服装设计不仅应满足身体活动与照护便利的需求,更应顾及个人尊严维护、独立人格彰显等社会心理层面。美观得体且功能便利的服装或智能装备将有助于失智老人延长自理时间、提升自信并促进身心健康。

近十年以来,随着以人为中心的护理理念得到确立,更多研究开始关注失智者个性问题[7],尤其是失智老人的过往生活经历[8]。部分学者开始从精神病学、哲学和伦理道德层面探寻失智症患者的“真实自我(nature of self)”,认为其不仅存在于狭义的认知层面,而在于更广阔的社会、文化和人本天性[9]。因此不能将失智老人简单视为失去理智、需要看护的病人,他们同样遵守各自的文化传统,同样生存于家庭与朋友构成的社会网络,并且共享该地区的精神道德与价值观。着装则是构成失智老人“真实自我”的重要组成部分。首先,它是文化和个人传统的延续;其次它位于社会关系中,并且社会也对个人着装产生反馈;此外,它还构成了自我持续表达,以彰显其在社会的立场。

值得注意的是,基于身体支持与个性维护产生的不同设计思想存在相互矛盾的可能性,应基于具体使用者进行讨论以求得最佳解。着装需求与设计要点见表1[6]。

表1 失智老人的着装需求与设计要点

2 失智老人服装设计依据与策略

2.1 体现自我身份

2.1.1 身份设计依据

从维护个人尊严与人格的伦理出发,无论老人的身体与精神状态如何,都应保有独立身份。而个人身份的体现并不一定需要通过认知,它可以借助身体形象、习惯姿态、行为动作等来实现[10]。服装是身体的外化,在上述3方面都起支持作用。例如Kontos[11]的研究发现,在养老机构中一位女性患者需要协助才能走过一段长路去参加社交活动,即便身体虚弱,她也会仔细使用口红并保持以前的习惯穿着和姿态;另一位被观察者在吃饭前还会特意把珍珠项链拿到围兜之上,以彰显个人身份。

值得注意的是,失智老人服装设计中生理舒适性通常被重点考虑,但“舒适”除了身体与护理方面还应包含精神情绪与社会表达,例如对于一位保有基本认知力的老妇人而言,穿上传统优雅的女装会比松弛无约束的运动服更让她感到放松自在。

2.1.2 身份设计策略

从保持独立身份和满足舒适性角度出发,服装设计应尽可能保留老人早先的穿着方式,或熟悉的服装风格,从领口、上衣、项链甚至内衣设计都应参考其个人特征,使服装成为身体的自然延伸,有助于维持并体现自我身份。例如在确保外观“正常”的情况下,裙子用魔术贴替代拉链或纽扣,可减少无法扣紧或拉上拉链的窘迫感;男性患者的裤子在满足基本便利的基础上仍保留前裆开口的设计,既符合其习惯的如厕动作,又维护其男性尊严。

2.2 贴身环境刺激

2.2.1 环境设计依据

从上世纪末开始,环境设计学科结合了神经科学的新发现,将感官刺激运用到失智老人的疗愈环境设计中,产生促进身心健康、缓解认知衰退等功效[12]。研究表明,认知力衰退的人群对于感官会产生更直接的依赖[10]。服装本身具有千变万化的色彩、粗糙或细腻质感、柔滑或生涩的触感甚至具有拂动触摸时各异的声响,其产生的感官刺激和愉悦感完全不亚于居住空间环境。相反,照护机构往往因为卫生洁净的需求致使空间环境单调乏味,服装作为一种失智老人日常接触的“贴身环境”,应成为获得感官刺激的首要来源。其积极作用不仅在于通过感知服饰来调动积极情绪,促使大脑分泌荷尔蒙刺激免疫系统更好工作,而且还能通过调节刺激因素对穿着者的身体不适进行积极干预。

2.2.2 环境设计策略

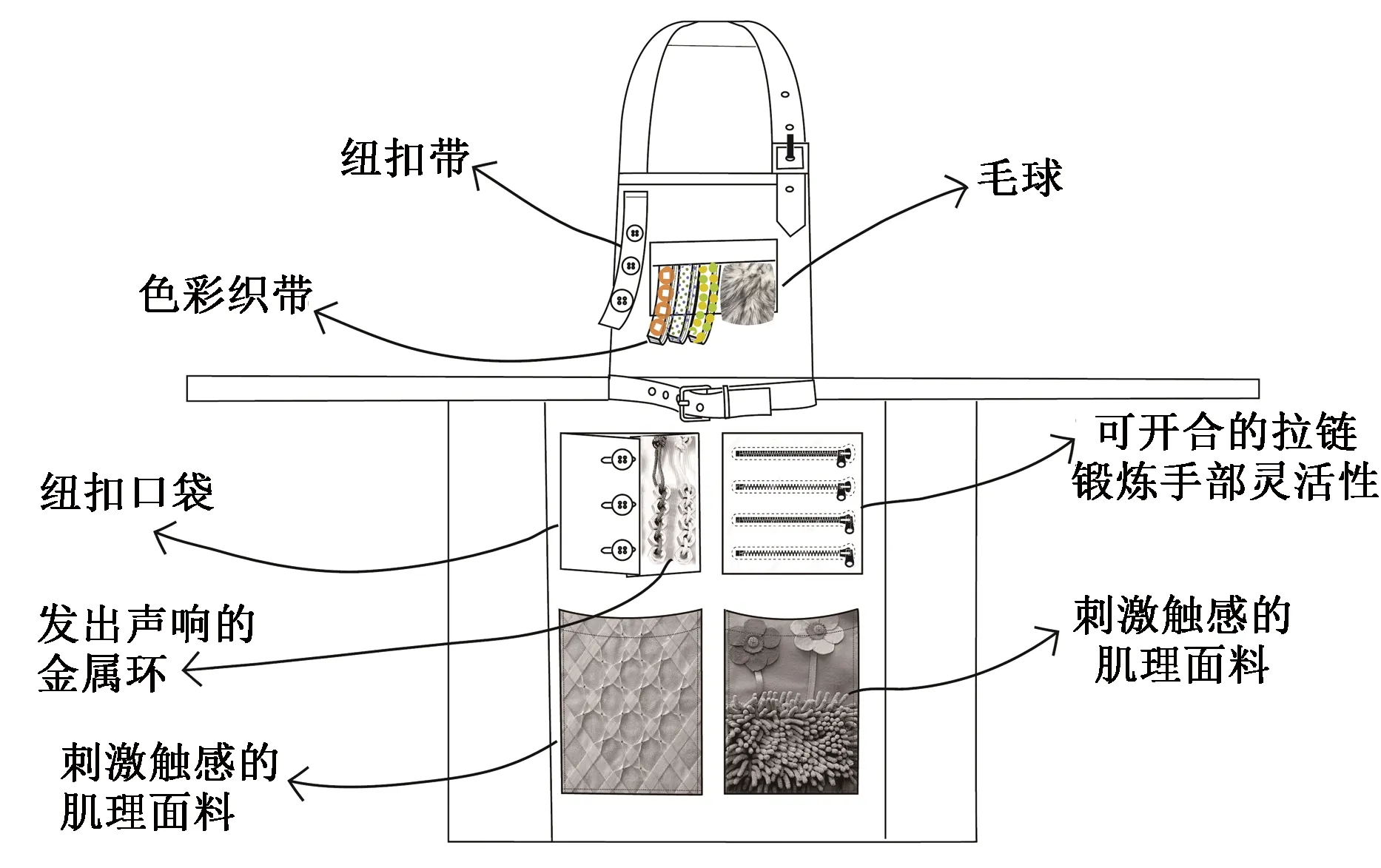

囿于照护机构的清洗条件,失智老人时常被换上易于清洗的涤纶衣物,不仅不利于吸汗除菌,更减少了感官愉悦。因此,有必要在服装面料的感官刺激特性方面加以探索。首先,应挖掘天然面料的潜力,使其在保有舒适性的前提下具有更多感官属性;其次,可设计一些以感官刺激为目的的保健型功能服饰。图1所示为利用织物本身触感刺激设计的围裙,在功能与美观的基础上加入了激发触觉、视觉与听觉愉悦的面料与装饰,可锻炼手部灵活性;此外还需探索智能面料(smart textile)合适的应用方法,例如植入传感器的感官面料(sensory textile)不仅具有良好感官需求,还能帮助发现和预防褥疮,对长期卧床或久坐的老人产生康复作用。

图1 利用织物本身触感刺激的围裙

2.3 促进交往互动

2.3.1 交往设计依据

社会交往对于失智老人尤为重要,可有效增进积极情绪与维持认知水平。而与社会隔离的封闭环境往往使失智老人感到被囚禁或割裂,认知与交流障碍则进一步加剧对社交的焦虑,另一方面,身份和自尊也需要通过相互关系而确定,在交往互动中得到的积极或消极反馈决定了自我身份的建立。失智老人在有关关系和责任建立方面的认知能力并未受损[13]。服装作为身体与个性的外化,可以被理解为一种“社交装备”,良好适宜的着装不仅意味着能够被他人尊重,也在社交活动中提供潜在支持。国外一项养老机构的调查发现,部分女性老年人在聊天时会抱怨护理人员对其着装漠不关心,由此认为自己被忽视甚至未受到尊重[14],反向说明服装对其社交与身份的重要作用。

2.3.2 交往设计策略

基于社交促进原则,首先应为老人着装提供选择性。英国早在2003年推行法案,禁止照护机构为失智老人进行统一着装,要鼓励老人穿着自己的服饰。选择自己喜爱的服饰参与不同的社交场合,应成为老人享有的权利和乐趣。其二,失智老人应尽可能保有体现身份地位的装饰物品。由于照护机构的空间和管理限制,很多亲属会减少老人衣物,但一件昂贵首饰和一件精致套装的意义并不在实用性,而在于自信建立、回忆保有、社交融入等更高层次心理需求。

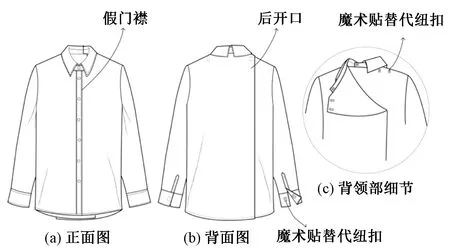

为失智老人设计的衬衫、连衣裙的示意图如图2、3所示。将衬衫设计成“前假门襟、后真开门”的结构,有利于照护者对失智老人平时的清洁打理,又能兼顾社交活动“着装正式”的需求。连衣裙则可设计成围裹式,用魔术贴进行开合,既便于自行穿脱,又能雅致得体。

图2 失智老人衬衫设计示意图

图3 失智老人连衣裙设计示意图

2.4 规范身体行为

2.4.1 行为设计依据

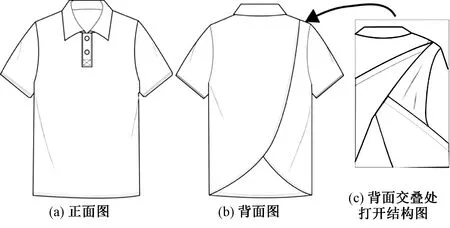

如果说鼓励身份凸显与社交支持是失智老人服装设计自由与开放的一面,那规范身体行为则是强调约束性的另一面。在不影响舒适和便利的前提下,服装对失智老人消极的身体状态和负面行为加以规范,或令其向积极生活方式作软性引导,将有助于生活质量的提高和自信建立,也对探访家属的心情起安慰作用。如将男裤前裆做成假开口以防暴露行为;上衣后叠襟设计如图4所示,上衣的“后叠襟设计”则可防止随意解开等都属约束性设计。

图4 上衣后叠襟设计示意图

2.4.2 行为设计策略

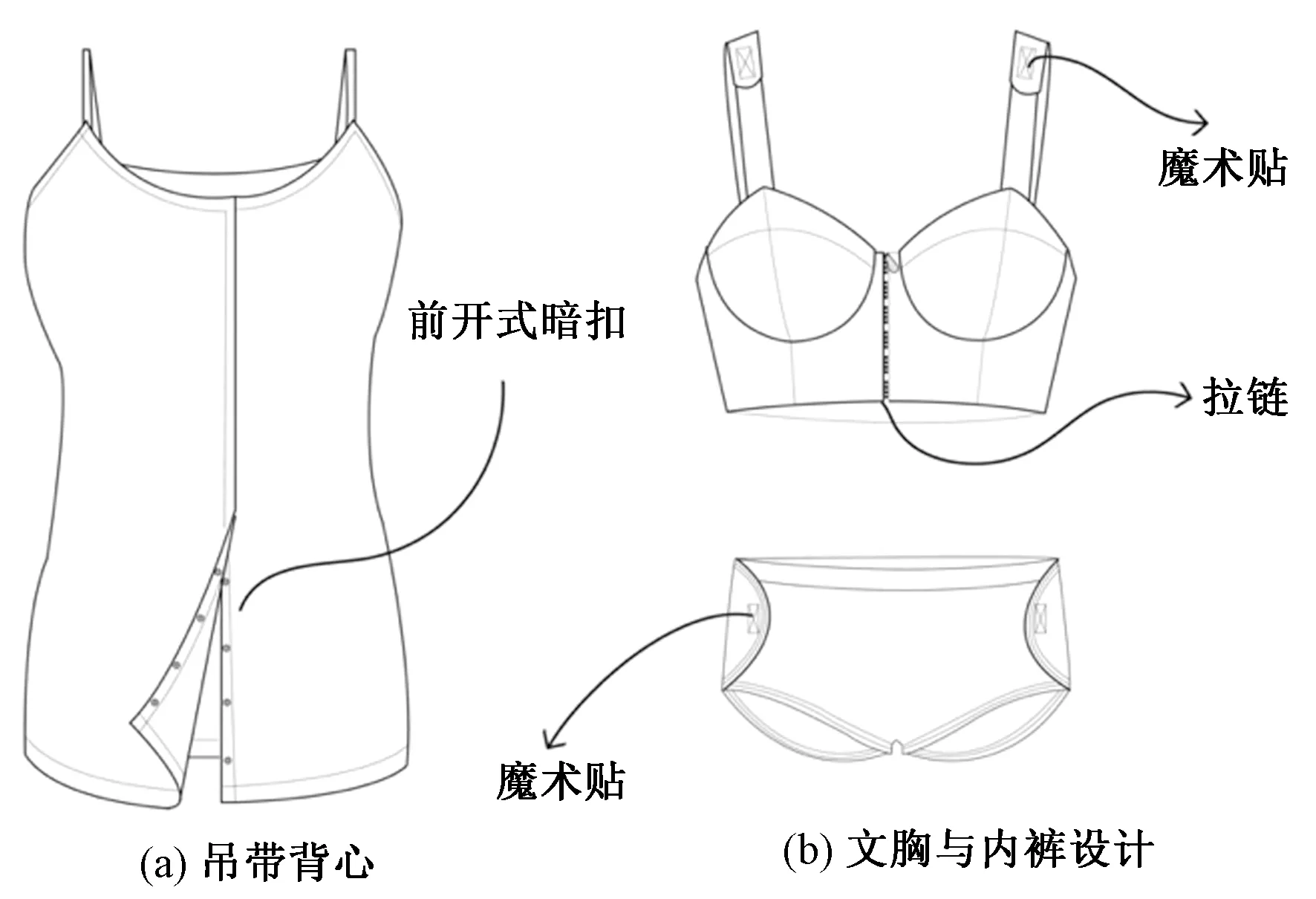

规范身体行为的设计策略可从3个出发点进行。首先,基于个人尊严应鼓励彰显性别特征设计,例如内衣设计仍保有胸罩来凸显女性特点,而不是一味地强调松弛和易打理;其次,隐藏或掩盖老人身体身材的缺陷,符合大部分老年人对服装设计的预期;此外应关注性格一致性,且避免服装设计的复杂性与歧义,在明确其早先性格与着装风格的基础上,设计应通过简明易懂的手法外化其性格并对其身体加以扶助。以图5的内衣裤设计为例,可在功能便捷、体感舒适的基础上凸显女性色彩。

图5 女性失智老人内衣设计示意图

3 失智老人服装设计方法

3.1 新技术运用

21世纪以来涌现出的新技术,诸如技术织物、可穿戴电子设备、信息与通信技术等,共同催生了智能服装的发展[15]。从目标而言,失智老人的服装设计应全面提升福祉,包括身心、精神、社会等诸方面;而从实现路径而言,则是智能服装技术与功能性、艺术性的结合。

3.1.1 智能应用

适合失智老人的新服装技术可包含:①健康监测类智能服装,例如在针织毛衫上布置石墨烯柔性传感器、柔性显示器、跌倒监测模块、辅助全球卫星定位系统(A-GPS)、语音和无线电通信模块等硬件,可提供定位、监测、语音提醒等功能,降低护理人工成本[16]。②安全防护类智能服装,可消除安全隐患并具有防护功能,例如一款使用D30凝胶材料并嵌入柔性压力传感器和智能警报装置的运动防护服,可有效保护患者在意外冲击(跌倒)中的健康安全[17]。③辅助类智能服装,针对老人的娱乐与心理健康方面,可安装智能元件和蓝牙技术,产生具有寻路定位和视觉辅助功能的老年社交型智能背心、音乐外套及情绪香薰服等[18]。

3.1.2 面料设计

基于失智老人的一系列身体与行为特征,智能面料设计则从皮肤的感知上来解决具体问题。例如针对患者感知迟缓、难以随温度变化及时穿脱衣物的特征,与动态红外门控技术结合的新型面料可将人体热量进行双向调节,在老人意识到自身温度变化前即可发挥制热作用[19];又如针对患者新陈代谢慢,易得皮肤病的生理特征,由吸湿发热腈纶、珍珠纤维和甲壳素纤维混纺的针织面料可通过远红外辐射功能,促进人体皮下毛细血管扩张,增强体表微循环,延缓皮肤衰老[20];此外,面料采用石墨烯复合纤维和普通涤纶、精梳棉搭配,则可产生保暖性、抗菌性等特征,可适当解决失智老人换衣意愿、频率低的问题[21]。

3.2 循证设计

循证设计在2003年由美国学者提出,最早运用于医疗建筑设计领域[22]。它强调的是设计证据的搜集、问题的创新性解决以及设计的评价反馈,从而使研究与设计相结合并成为循环上升的过程。与强调艺术性、消费性与时尚文化性的一般服饰设计有所不同,失智老人服装设计属功能性服装,更关注舒适性、便利性、自尊维护、身心健康促进以及生活质量提高等福祉相关元素,这些均可作为设计证据并且是可定量评价的指标。该指标可指导定位服装设计的出发点,也可作为服装产品的使用后评价(POE)使用。

失智老人服装设计可借鉴循证设计这一科学性方法,借助智能服装植入的传感器或智能面料本身,即可对失智老人的即时健康信息和数据加以采集和评价,诸如生理心理指标、积极消极行为、情绪、活动量、睡眠质量等,这些健康信息可以作为评价失智老人服装设计的部分参数,通过不断的对比与筛选,直至发现适合失智老人穿着的“健康服装”。

3.3 联合设计

联合设计由英国学者麦肯(McCann)[15]提出,亦可称为参与式设计,该理念来自于“公众参与”,追求设计的公平性与实际性。失智老人服装基于功能性考虑,应邀请服饰的终端使用者参与设计,可以更好满足具体需求与功能。由设计师、打版师、智能技术工程师、产品开发商、研究者和用户(亲属或护理人员陪同)共同参与的联合设计至少可包括6方面内容:

①需求获取:包括使用者穿着习惯、身体及活动需求、照护需求、品味以及形象目标等。

②确定穿着环境:理解使用者生活环境、户外活动环境、社交环境等,服装与环境的贴合性。

③设计规范制定:设计目标、设计策略的明确。

④服装设计:多方参与与多方案制定。

⑤原型开发:选定成果进行产品开发。

⑥穿着后评价:用户穿着服装产品,对多重指标进行评价,优缺点分析等。

3.4 交互设计

借助智能服装领域的“舒适呈像技术(Comfort Mapping Technology)”,失智老人服装设计有望达成一种交互性设计。该技术将人体生理需求的识别与平面立体服装纸样的开发直接联系起来,通过选择和确定合适的纺织品质量、结构和性能以增强舒适性和功能性[23]。身体不同区域的图像是根据舒适因素来绘制的,包括活动的便利程度和清晰度、主要姿势的时长与频率、湿度管理、热调节等,这些需求评估以及用户的直接反馈都可以进行记录。而设计的细节推敲可通过使用人体模型来相互参照,或直接转移到基本的服装模块上,基本模块随后被风格化处理,并确保满足人体工学的关节活动余量。所选织物的特性和质量必须准确地反映在二维草图上,为服装装配提供明确的规范。

交互设计的优势在于需求获取的直接性与穿着反馈的即时性。无需通过困难的语言表达甚至误解试错,失智老人着装的物理需求即可准确满足。

4 代表性案例

以芬兰“Care-Wear”设计进行案例分析。芬兰国立卫生与福利研究所和阿尔托大学艺术与设计学院联合策划了名为“贴近人体”的项目,旨在研究与医用纺织品相关的使用和心理道德问题,其中索尼娅(Sonja)团队针对失智老人的功能与社交需求设计了“Care-Wear”服装,并在当地护理院投入使用。该设计提出不能只单一考虑护理人员的操作需求,还需考虑失智者对自身外观的心理及社交诉求[23]。

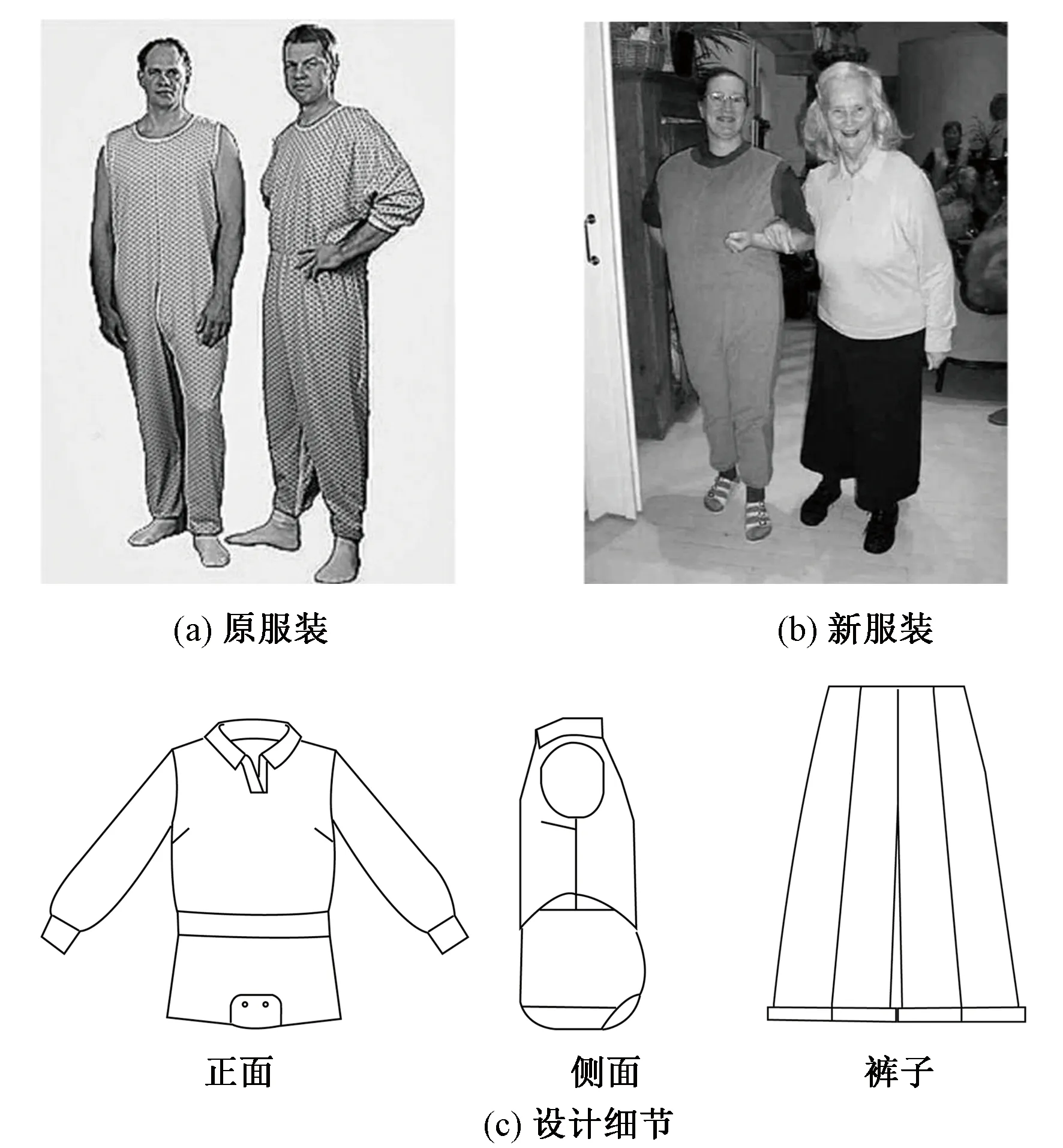

不同于通常的“连体婴儿服”(无袖或无领,由聚酯材料制成,耐脏易洗,其目的是防止患者在不恰当的情况下脱去衣服或取下失禁片),该服装更像普通的2件套,但内藏一些小设计,使其既能维护患者心理舒适,又具备护理功能需要。服装由上部Polo衫和下部裙裤组成,Polo衫下摆部位与内裤结合,既可防止晚期失智患者脱去衣服,又可使失禁垫固定在胯部不会轻易挪位。内裤在胯下装有2个纽扣,可从前面打开,使穿衣和更换护理垫更加容易。裤子两侧可以与上衣固定,防止被轻易拉拽脱下。织物由95%的竹浆纤维和5%的氨纶纤维制成,从触感上更加舒适。

芬兰护理院的服装设计如图6所示。实验对象在穿着新服装后,与原先统一的连体服相比,精神面貌出现大幅改善、自我评价更加积极,不再因为护理服装的丑陋而羞耻,在与他人交谈互动中更自信,新服装起到了促进社交作用。

图6 芬兰护理院服装设计

英国利兹大学的克里斯提娜(Christina)等使用定性和人种学方法对失智老人的着装和记忆传承的关系进行调查研究,结果发现服装承载了记忆和情感,穿在身上的物体带有特殊的情感电荷,并通过“感官和触觉”来捕捉记忆。从而得出给予失智患者更具社会感着装可帮助患者维持自我意识的结论[24],即英国“记忆传承”研究。

5 结束语

本文研究通过对相关文献的梳理总结以及相应的设计解析,得出针对失智老人的独立人格与特殊需求,应基于体现自我身份、产生贴身环境刺激、促进社交互动以及规范身体行为等方面进行针对性服装设计,且具体的设计方法需运用智能服装的前沿技术。

服装设计是达成失智老人人性关怀、健康促进以及福祉享有的重要一环,也是与日常生活最为密切相关的产品设计,在我国老龄化日趋严重的背景下具有可期前景与必要意义。目前我国对失智老人服装的研究与实践还处于起步阶段,需通过理论体系构建、设计与研发积累以及用户评价反馈分析等,逐步探索出适合我国失智老人服装设计的路径与特色。