基于Citespace可视化分析的肝主疏泄理论研究回顾与展望❋

高明周, 张 浩, 程勋树, 安 礼, 乔明琦, 狄林林, 高冬梅

(1.山东中医药大学中医药创新研究院, 济南 250355;2.山东中医药大学实验中心,济南 250355;3.济南市中心医院中医科, 济南 250013;4.济宁市精神病防治院心电图室, 山东 济宁 272100)

《礼记·月令》云:“孟春之月……祭先脾……其器疏以达……盛德在木”, 首提“疏以达”,后经《素问·五常政大论篇》“发生之纪,是谓启陈,土疏泄……万物以荣”,提出“疏泄”一词虽最初并非以“肝主疏泄”的形式出现,内涵也并非确指为肝的生理功能,但经过不同时期的演化和发展,终以兼容并蓄的“肝主疏泄”理论体系为世人所知[1-4]。现代研究表明,肝脏主疏泄功能类似于西医学内脏神经系统(visceral nervous system, VNS)调节消化、呼吸、生殖、泌尿、循环、部分内分泌系统以及情绪的功能,其疏泄功能失常的特异性症状为多疑善虑、抑郁寡欢、急躁易怒、善恐、多愁善感,为多种疾病诱发因素[5-8]。此外,该理论研究关系着临床经前期综合征[9]、抑郁症等情志病及乳腺疾病[10]、月经不调[11]、高血压[12]等疾病诊疗方案的更新,关系着情志调节的核心机制。纵观“肝主疏泄”研究进程,新中国成立至2015年,国内肝主疏泄研究呈逐步上升态势,虽然研究方法呈多样化趋势,但侧重临床而理论内涵研究不足[13]。乔明琦提出“建立起由现象描述迈向本质阐明的中医理论体系”,是国家中医药管理局为贯彻国家“中医药现代化”战略号召提出的实现目标[14],对于“肝主疏泄”理论而言尤为重要。

本文重点关注2000年以来的“肝主疏泄”研究动态,借助CiteSpace 与VOSviewer软件用于识别科学文献趋势,进行研究热点分析、预测未来研究趋势[15],通过可视化图谱的方式将其研究演变与前沿动态展示出来,以期助力理论传承与临床诊疗[16-18]。

1 材料与方法

1.1 数据库

以中国知网(CNKI)作为分析文献数据的来源。

1.2 检索策略

检索条件设置为 “主题”(精确),检索词为“肝”并含“疏泄”,时间跨度从2000年1月1日至2020年4月7日,跨库检索删除“报纸”类别,选取中文检索,其他选项为默认。

1.3 文献数据处理

将中国知网检索的文献记录导入Citespace软件转换格式后设置参数,时间段为2000年到2020年,时间切片1年,其他选项默认。根据分析要求灵活调整参数结合VOSviewer软件,分别生成“肝主疏泄”研究的作者共现网络、机构共现网络、关键词共现网络等可视化图谱并进行分析。

2 结果

2.1 成果产出

自2000年1月1日至2020年4月7日,CNKI共收录“肝主疏泄”为主题文献2026篇,文献类型为期刊文章1724篇,会议文章152篇,硕士论文83篇,博士论文27篇和报纸文章26篇,剔除报纸文章剩余2000篇。自2000年开始,“肝主疏泄”研究产出总体呈现上升趋势,2015年后科研产出呈现下降趋势,反映出理论研究减少、现代研究逐步冲击理论研究的地位(见图1)。

图1 肝主疏泄历年文献产出

2.2 基金资助

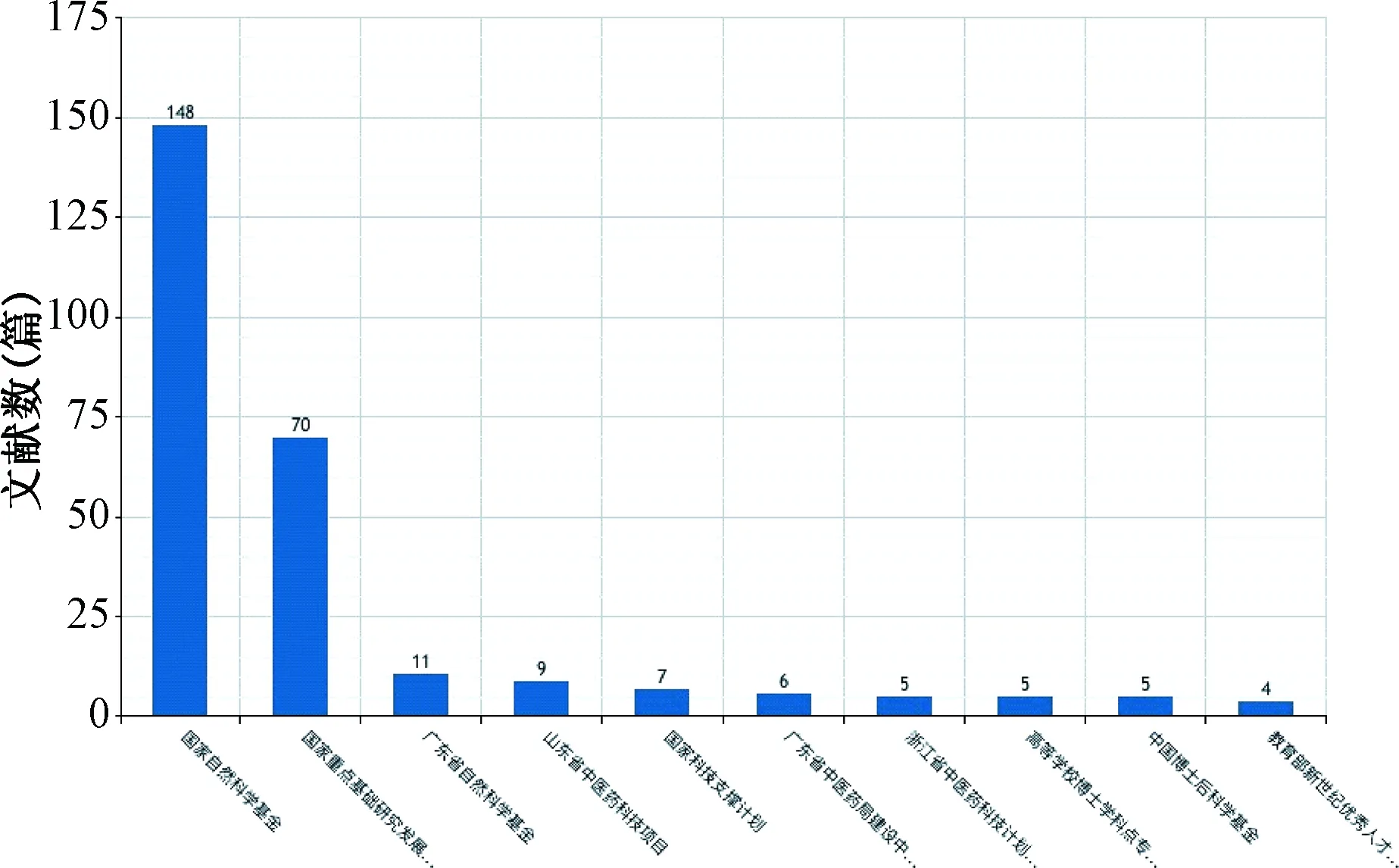

2000篇文献中仅有326篇有基金资助,资助比例16.3%,包含38个研究基金,成果超过5篇的是国家自然科学基金(148篇),国家重点基础研究发展规划(973计划70篇),广东省自然科学基金(11篇),山东省中医药科技项目(9篇),国家科技支撑计划(7篇),广东省中医药局建设中医药强省科研基金(6篇),高等学校博士学科点专项科研基金(5篇)及中国博士后科学基金(5篇)。可见,国家层面基金资助论文产出低于非资助研究,大部分研究来自于没有基金资助的个人或组织(见图2)。

图2 肝主疏泄研究产出超过4篇的来源基金

2.3 作者分析

2000篇文献中包含作者598人,其中发文超过5篇的作者是乔明琦19篇位居第一,其次是王庆国13篇,马月香11篇,马淑然11篇,詹向红11篇,赵燕9篇,严灿8篇,陈家旭8篇,陈燕清7篇,于峥6篇,魏盛6篇,王乐鹏6篇,蒲晓田5篇,于艳红5篇,范凯芳5篇,何姗5篇,张俊龙5篇,关徐涛5篇,凌江红5篇,李成卫5篇,敖海清5篇,窦志芳5篇,阎川慧5篇,陈玉萍5篇及杨阳5篇。彼此间未见大范围合作但存在小范围合作(见图4),598名作者形成410个聚类,其中最大的聚类分别是以马淑然、乔明琦为核心的研究队伍,说明他们是目前“肝主疏泄”研究的核心队伍(见表1图3)。

表1 肝主疏泄研究发文量超过5篇的作者

图3 肝主疏泄研究作者合作网络图

2.4 机构分析

本研究的2000篇文献中包含机构,其中发文量超过20篇的是山东中医药大学106篇位居第一,其次是首都医科大学附属北京中医医院51篇,成都中医药大学47篇,辽宁中医药大学44篇,北京中医药大学42篇,南京中医药大学36篇,河南中医学院36篇,湖北中医药大学34篇,中国中医科学院广安门医院30篇,山东中医药大学附属医院28篇,中国中医科学院西苑医院28篇,辽宁中医药大学附属医院25篇,广州中医药大学24篇,中国中医科学院针灸医院23篇,北京中医药大学东直门医院肾病内分泌科21篇,上海曙光医院21篇,北京市通州区中西医结合骨伤医院20篇。机构合作可视化分析可见,机构合作较为紧密,其中以山东中医药大学为最大核心机构,与山东中医药大学附属医院、中国中医科学院、山西中医学院及河南中医学院等均存在合作关系(见表2和图4)。

表2 肝主疏泄研究发文超过20机构

图4 肝主疏泄机构合作关系图

2.5 关键词分析

关键词是论文的核心概括,对论文关键词进行分析可一定程度上反映文章研究主题。

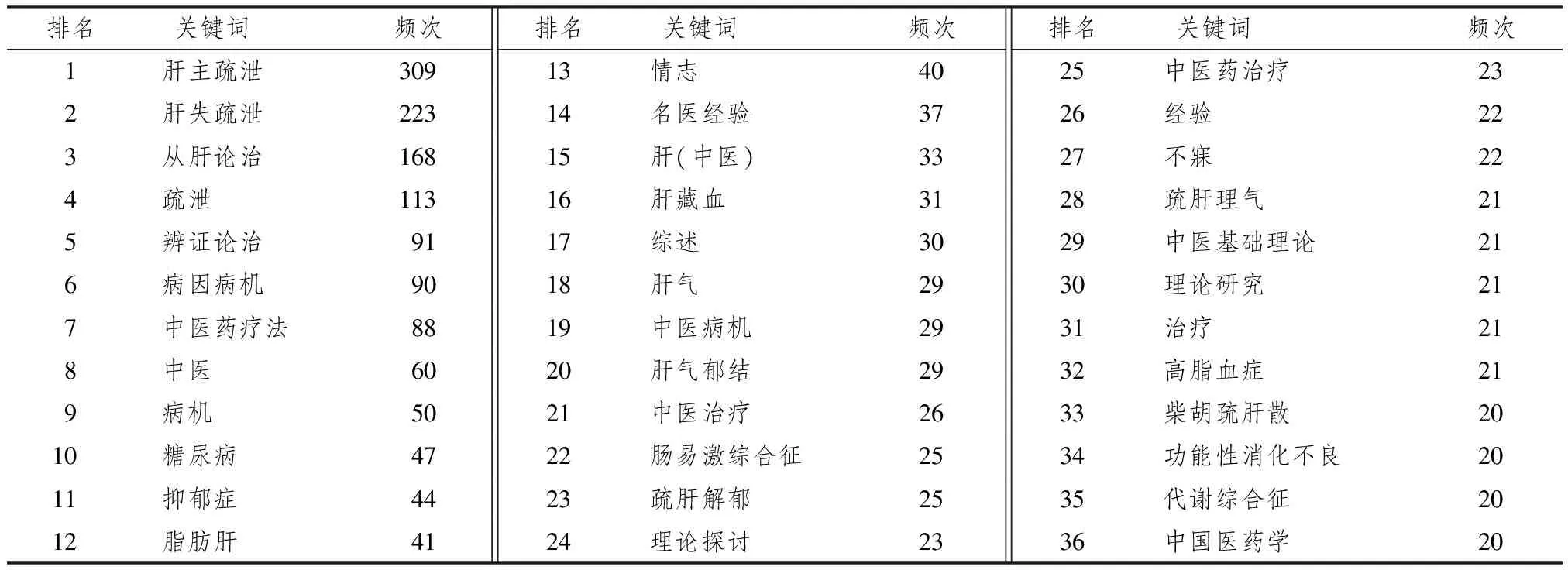

2.5.1 共现分析 关键词分析共产生600个节点1719条连接线,“肝主疏泄”及“肝失疏泄”共现频次分别为309和223,位居前两位,因二者为本研究检索词出现频次高是合理的。此外,“从肝论治 ”频次168、“疏泄 ”频次113、“辨证论治 ”频次91,“病因病机” 频次90、“中医药疗法 ”频次88、“中医 ”频次60、“病机 ”频次50等,反映出当前及过去研究的热点集中在以上相关词汇主题(见表3图5)。

表3 关键词共现频次比较

图5 肝主疏泄研究关键词共现图6 肝主疏泄研究关键词聚类

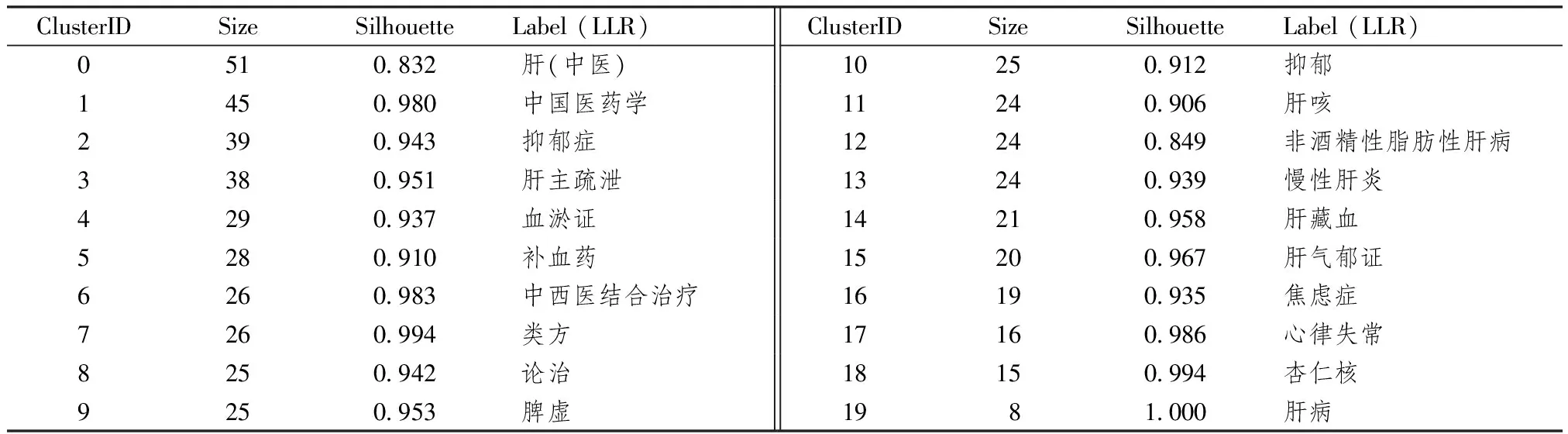

2.5.2 聚类分析 为研究关键词与词之间的紧密程度,对600个关键词进行聚类分析形成19个聚类,模块化Q=0.639(>0.3),平均轮廓值0.5,提示聚类有效,各聚类成员一致性高(见图5)。除聚类0#、1#及3#外,其他聚类基本反映出“ 肝主疏泄”目前的研究集中在与肝失疏泄所致疾病诊疗上,如疾病2#抑郁症、12#非酒精性脂肪性肝病、13#慢性肝炎及16#1焦虑症;症状10#抑郁、11#肝咳;辨证研究如4#血瘀证,治疗研究如5#补血药及7#类方等(见表4图5)。

表4 关键词聚类表

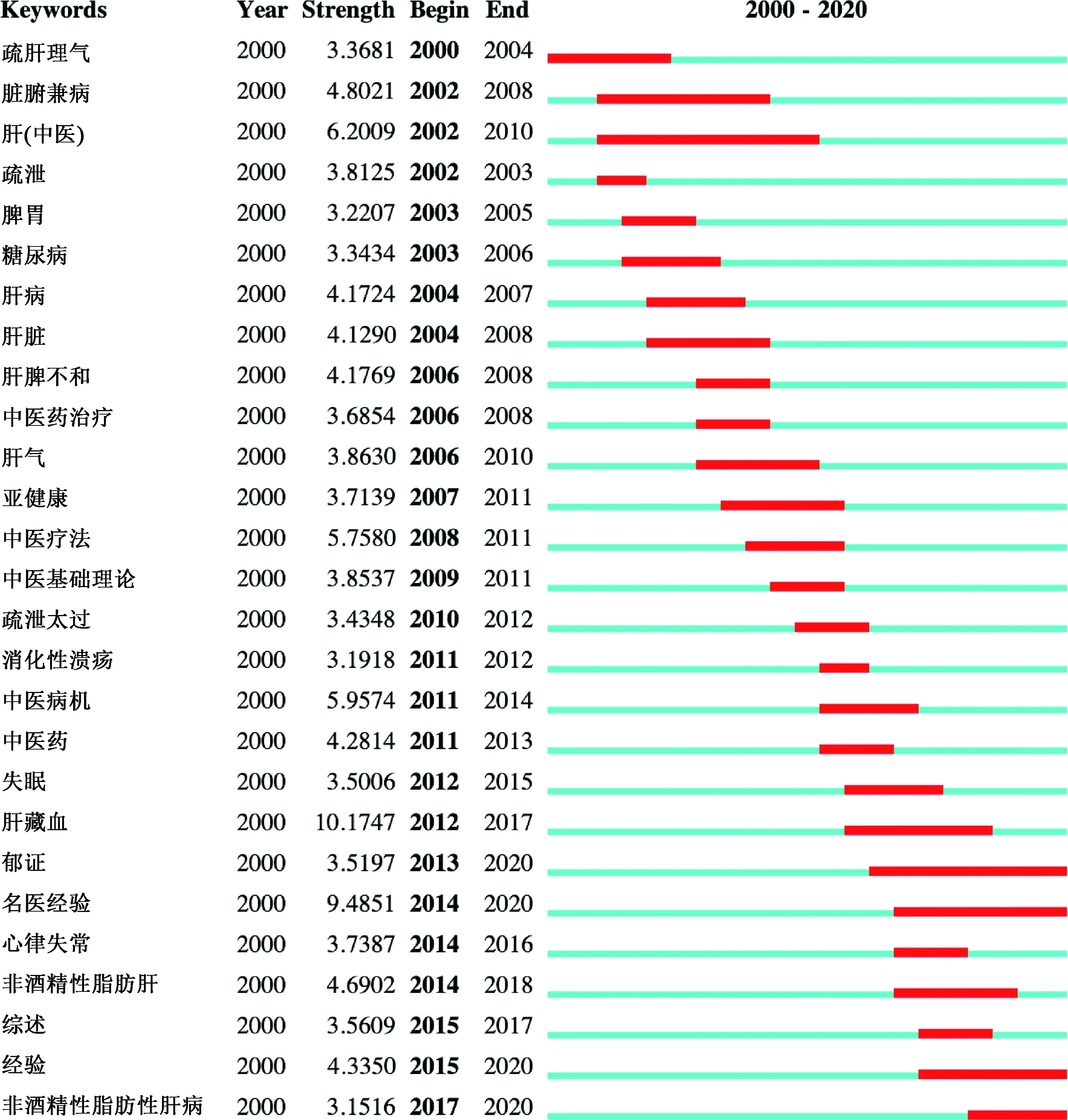

2.5.3 突现分析 “肝主疏泄”研究热点一直在迁移(见图6),目前的研究前沿与热点是从2013年开始的“郁证”、2014年开始的 “名医经验”、2015年开始的 “经验”及2017年开始的 “非酒精性脂肪肝病”等研究。

3 讨论

3.1 研究热度与整体趋势

“肝主疏泄”理论源远流长,王乐鹏等[13]通过文献计量学研究发现,新中国成立至2014年呈逐步上升态势,中国知网已经收录2943篇相关文献,此后再无更新。而本研究将时间限定在2000年以来的近20年时间,更能反映研究主题的最新动态。本研究发现,“肝主疏泄”研究2000年至2015年整体呈现上升趋势,但2015年之后出现逐年发文量递减的下降趋势(见图1),是否反映出该研究主题趋冷尚无法确定,因为如今期刊投稿到发表周期延长,无法实时反应研究产出。但2000年以来文献产出2000篇,已然表现出如今该领域研究的活跃程度。

3.2 科研环境与核心团体

基金资助在科研产出中的作用极为重要,反映高效科研竞争力[19]。而建国至2015年相关研究中,基金资助百分比仅为7.48%。但本研究显示,近20年的相关研究资助比例已经上升到16.3%,一方面表明各级基金的重视,另一方面也显示出研究质量的逐步提升。特别是2015年以前58.99%的文献0引用,显示出研究质量或临床意义不大。

图7 肝主疏泄研究关键词突现最强的27个关键词

从发文数量来看,山东中医药大学乔明琦是该领域的核心研究者,1997年见刊的 “经前期综合征证候分布规律的流行病学调查研究”[20],在2015年前一直是“肝主疏泄”研究领域的标杆式成果,总引用次数最高。他所研究的经前期综合征正是“肝失疏泄”的典型病症,也为该领域其他研究者提供了“以病入理”的理论研究新思路[21-23]。作者聚类发现,北京中医药大学马淑然为最大聚类,表明其合作范围较大,已构建起多作者合作的科研网络,其被引次数最高的是“中医“肝应春”理论内涵的探讨”一文,发表于2011年,引用次数达33次[24]。其次,近20年论文引用次数最高的是严灿的“肝主疏泄调畅情志功能的中枢神经生物学机制探讨”[25],提出肝主疏泄之“疏泄”反映在中枢神经生物学机制上,与下丘脑-垂体-肾上腺轴有关。具体而言,其内涵可能与调节慢性心理应激反应(情志活动异常)过程中中枢多种神经递质及其合成酶、神经肽、激素、环核苷酸系统以及Fos蛋白表达的变化有关,表现出多层次、多靶点以及多环节的作用特点;作用的脑区涉及到下丘脑(包括不同核团)海马、杏仁核等。以上研究表明,“肝主疏泄”研究正在从纯理论研究转向与现代医学接轨,更多的研究在关注“肝主疏泄”深层的神经生物学机制,用现代科技手段研究中医理论并赋予崭新的内涵。

3.3 研究热点与未来趋向

关键词共现反映出某一领域当前研究热点及过去出现的热点研究。而论文所给关键词存在着某种关联,而这种关联可以用共现的频次来表示。本研究关键词共现显示,“从肝论治”[26,27]“疏泄”“辨证论治”“病因病机”“中医药疗”等是该领域当前及过去研究的热点。不难发现,肝主疏泄对于维护人体生命健康极为重要,一旦肝失疏泄则可能百病由生。如杨世忠等认为亚健康状态责之于肝失疏泄,且肝失疏泄与失眠、甲亢及脾胃病脱不了干系[28]。所以从肝论治临床应用极其广泛,如抽动症[29]、中医泌尿科常见病[30]、癫痫[31]、消渴及乳腺疾病[10]等。当涉及治疗时,辨证论治求病因病机显得尤为重要,这也是近20年“肝主疏泄”研究的热点所在。

关键词突现研究是表明研究热点和前沿,图6所示,“肝主疏泄”研究热点目前为“郁证”“名医经验”“经验”及“非酒精性脂肪肝病”研究。郁证多由肝失疏泄而致肝气郁滞所诱发,然郁证病机演变所涉及的脏腑众多,而“肝为五脏之贼”,若肝为病极易累及其他四脏亦可致郁[32]。所以,临床上王新志认为郁证基本病机为肝郁气滞,涉及脾、心、肾三脏,并将疾病过程分为肝期、肝脾期、心肝期、肝肾期4期,与“肝主疏泄”息息相关[33]。况且郁证所表现出的临床抑郁寡欢等临床症状与抑郁症等极为相似,危害巨大,格外受到当今社会重视。典型表现疾病为抑郁症,抑郁症是常见的情感性精神障碍,是一种以显著而持久心境低落为主要特征的综合征,属于中医学“郁证”范畴[34]。现代医学对抑郁症的发病机制至今尚不明确, 但多半认为与生物、心理和社会等因素相关;其中中枢去甲肾上腺素和5-羟色胺、多巴胺这些受体功能低下及雌激素功能紊乱,是大多数人承认导致抑郁症发生的主要原因,下一步研究需持续深入。

而随着计算机技术的突飞猛进,近些年兴起“大数据”热潮,各种经验传承分析数据库陆续上线,如中医文化传承辅助平台及古今医案云平台等[35,36]。借助数据挖掘平台,名医经验更容易归纳总结并传承下来,如对古代医案的整理分析有助于传承经典,而对于当代名医医案进行分析则有助于师徒传承,将独具疗效的治法用于临床急需人群[37,38]。如基于肝主疏泄从肝论治慢性非细菌性前列腺炎及便秘等[39,40]。王乐鹏等[41]进行从“肝失疏泄”论治医案的统计分析挖掘发现,频次最高的疾病是胃脘痛和胁痛并进行用药规律总结。

此外,非酒精性脂肪肝病(nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD)是指在除外酒精和其他明确损肝因素所致的肝细胞内脂肪过度沉积为主要特征的临床病理综合征,是威胁人类健康及增加经济负担的最常见的慢性肝病之一[42]。刘婕认为该病脾肾不足、浊毒蕴结阻于肝络,病位在肝、脾、肾[43]。2011年中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会形成的《非酒精性脂肪性肝病的中西医结合诊疗共识意见》,将本病分为肝郁脾虚证、肝郁气滞证、湿热蕴结证、痰湿内阻证和痰瘀互结证5个类型[44]。与肝关系密切,且临床中医药治疗独具优势,成为研究发展的方向之一。

4 结语与展望

“肝主疏泄”近20年研究不断取得进展,其机制阐明在现代医学角度与神经科学等具有密切联系,涉及多巴胺、五羟色胺等神经递质关键调节机制。多角度阐释“肝主疏泄”内涵,有利于扩大其理论应用范围并加强其临证指导作用。就防病而言,必须建立深化肝主疏泄理论内涵,采用现代科学方法与手段建立正常肝主疏泄功能的评估体系与方法,未来的研究方向也不应局限于某一个病,应在更多疾病上探索其临证价值,传承好、应用好与扩展好理论内涵和临床诊疗。