咪达唑仑治疗癫痫持续状态临床分析

何智富,伍少霞,马可泽,卢少晶,陈素君

[东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院)PICU,广东 东莞 523321]

癫痫持续状态(status epilepticus,SE)是儿科常见急性危重症,发病诱因多样,患儿发病后其癫痫症状呈连续发作状态去,且发作间隔短于患儿意识恢复时间,症状持续时间可超过30min,随症状持续时间延长,患儿大脑自我调节功能损伤呈进行性加重趋势,诱发多类型大脑功能损伤,临床危害性明确。镇静治疗是癫痫持续状态主要治疗措施,可在治疗第一、第二阶段内经对症用药后快速控制患儿持续性惊厥症状,但药物剂量难以界定,存在用药安全性风险,且不同药物治疗效果及安全性差异显著,需合理用药[1-2]。因此,为分析咪达唑仑治疗癫痫持续状态的临床效果及预后影响,特设此研究,详情如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽选2018年7月-2020年10月期间本院接诊癫痫持续状态患儿共42例为研究对象,开展对比性治疗研究,取随机数字抽选法将患儿分为对照组22例、观察组20例。对照组:男13例,女9例;年龄区间2~11岁,平均年龄(6.54±1.55)岁,病程0.5~2.4h,平均(1.45±0.22)h;观察组:男11例,女9例;年龄区间2~10.5岁,平均年龄(6.27±1.46)岁,病程0.5~2.5h,平均(1.51±0.26)h。两组一般资料组间对比结果无统计学差异(P>0.05),可纳入对比研究。研究由本院伦理会监督实施。

纳入标准:①患儿诊断结果均确诊为癫痫持续状态;②家属经确认各组治疗用药后,同意患儿参与研究,签署《知情书》。

排除标准:①入院后确认合并生命体征危象、气道危象者;②研究用药过敏者。

1.2 方法

患儿入院癫痫持续状态第一、第二阶段治疗中,对照组取地西泮治疗,观察组取咪达唑仑治疗。治疗前先就患儿生命体征、气道指征等稳定性进行评估,确认是否符合治疗要求。

如患儿评估提示平稳,实施常规治疗。

第一阶段:如经静脉通道给药,对照组地西泮治疗剂量为0.2~0.5mg/kg,iv(单次最大剂量为10mg),观察组咪达唑仑治疗剂量为0.2~0.3mg/kg,iv(单次最大剂量为10mg);如无静脉通路则对照组行地西泮灌肠治疗,总剂量同静脉滴注,观察组咪达唑仑改为肌注(剂量同上)配合水合氯醛灌肠(0.5mL/kg)。用药5min后,如患儿症状无缓解,重复各组治疗方案。第二阶段:即患者经上述治疗10min后症状仍持续时,则两组均接受苯巴比妥(20mg/kg,iv)或丙戊酸(20mg/kg,iv)治疗,如上述药物起效,可行持续静脉滴注治疗,每小时滴注剂量为1~2mg/kg[3-5]。

如上述治疗无效或患儿症状持续时间已超过30min,则均需实施咪达唑仑持续泵注治疗,先取0.3mg/g负荷剂量,静脉推注,其后以每分钟3μg/kg剂量持续静脉泵注[6]。

如患儿ABC评估结果提示高危,则需跳过第一、第二阶段治疗,经对症高级生命支持、气管插管机械通气后,实施第三阶段治疗,治疗方式同上,咪达唑仑持续静脉泵注治疗剂量可依据患儿症状程度上调[7-8]。

1.3 观察指标

(1)癫痫持续状态评分:利用癫痫持续状态严重程度评分进行评估,含发作类型、癫痫病史、意识水平与年龄维度,共6分,预后良好为0~2分,即严重度与分数正相关;比较患儿症状缓解用时、意识恢复用时;(2)神经损伤血清标记物变化:治疗前与治疗后采集患者的空腹静脉血3mL,利用化学发光法检测多胺氧化酶(PAO),利用酶联免疫吸附法检测神经元特异性烯醇化酶(NSE)、S-100β和心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)指标;(3)治疗效果:显效:癫痫发作停止或发作频率降幅超75%;有效:发作频率降幅为50%至75%;无效:发作频率降幅低于50%;(4)药物不良反应:包括头晕、头痛,一过性低血压,瞳孔轻微缩小;(5)心理状态:利用焦虑自评量表以及抑郁自评量表进行评估,标准分值均是50分,焦虑和抑郁状态与分数正相关。

1.4 统计学方法

所有数据采用SPSS 26.0 软件进行分析处理,计量资料采用t检验,以均数±标准差表示,计数资料采用χ2检验,以率(%)表示,P<0.05,表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 癫痫持续状态评分与症状缓解用时、治疗后意识恢复用时对比

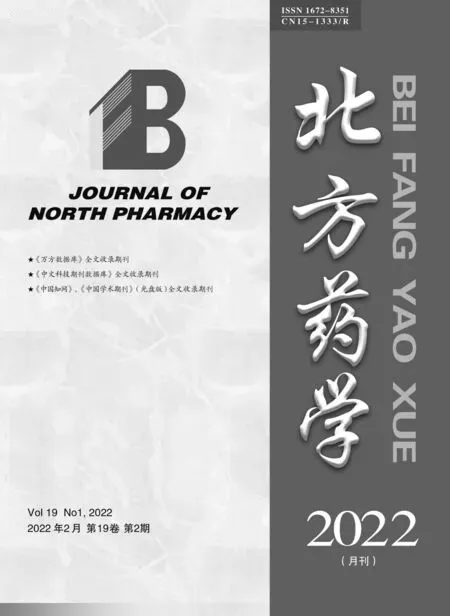

患儿入院30min时癫痫持续状态评分组间对比结果无统计学差异(P>0.05),治疗后患儿癫痫持续状态评分呈显著下降趋势,观察组癫痫持续状态评分低于对照组,观察组症状缓解用时、治疗后意识恢复用时较对照组均显著缩短(P<0.05)。见表1。

表1 癫痫持续状态评分与症状缓解用时、治疗后意识恢复用时对比

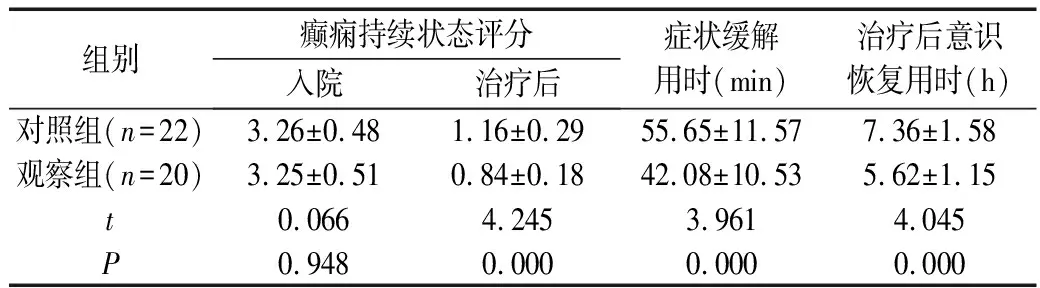

2.2 神经损伤血清标记物水平对比

治疗前对比于两组患儿的神经损伤血清标记物水平无统计学差异(P>0.05),治疗后观察组患儿的神经损伤血清标记物水平低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 神经损伤血清标记物水平对比

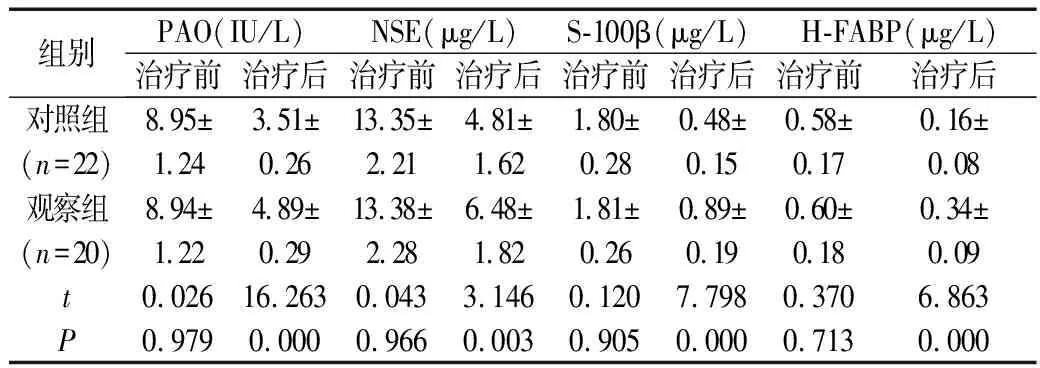

2.3 治疗有效率对比

观察组治疗有效率(100.00%)高于对照组(81.82%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 治疗有效率对比[n(%)]

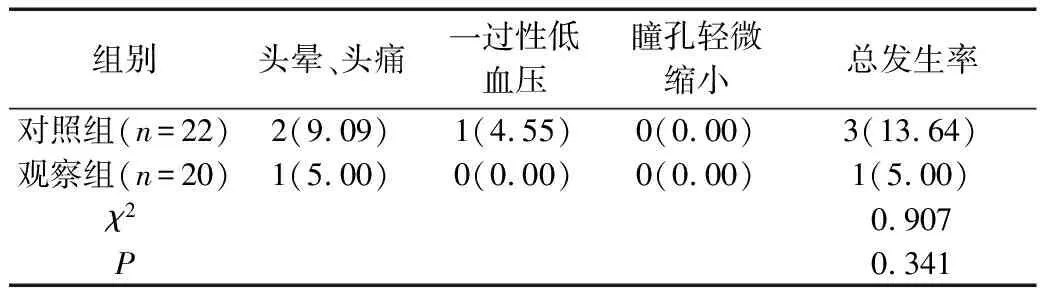

2.4 药物不良反应率对比

两组药物不良反应率组间对比无统计学差异(P>0.05)。见表4。

表4 药物不良反应率对比[n(%)]

2.5 心理状态评分对比

治疗前对比于两组患儿的心理状态评分无统计学差异(P>0.05),治疗后观察组患儿的心理状态评分低于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 心理状态评分对比

3 讨论

研究结果表明:患儿入院30min时癫痫持续状态评分组间对比结果无统计学差异(P>0.05),治疗后患儿癫痫持续状态评分呈显著下降趋势,观察组癫痫持续状态评分低于对照组(P<0.05),治疗前对比于两组患儿的神经损伤血清标记物水平无统计学差异(P>0.05),治疗后观察组患儿的神经损伤血清标记物水平明显下降,且低于对照组(P<0.05)。观察组症状缓解用时、治疗后意识恢复用时较对照组均显著缩短(P<0.05),观察组治疗有效率达100.00%,高于对照组(P<0.05);两组药物不良反应率组间对比无统计学差异(P>0.05)。治疗前对比于两组患儿的心理状态评分无统计学差异(P>0.05),治疗后观察组患儿的心理状态评分低于对照组(P<0.05)。分析原因:地西泮及咪达唑仑均为癫痫持续状态临床主要镇静治疗用药,但受疾病进展特异性影响,患儿症状需在用药后短时间内得到有效缓解,以减轻病情所致大脑功能损伤[9]。咪达唑仑相较地西泮治疗,镇静起效快,具备显著血脑屏障通透性,以有效抑制脑电异常传导速度,积极控制症状进展,且可有效抑制大脑组织异常痫样放电变化,提升治疗效果,无明显药物毒性[10]。咪达唑仑可以高效结合于中枢神经系统内部的苯二氮受体,可以尽快抵达终止惊厥受体位置。其突出有单为多途径给药,其水溶特性较佳,通过口鼻黏膜与肌肉注射给药均能获得理想疗效。癫痫持续状态患儿多为急诊治疗,静脉通道的建立需要一定时间,此时采取口鼻黏膜或是肌肉注射给药可以缩短药效发挥时间,对于突发性疾病患儿的治疗优势明显。在安全性层面,咪达唑仑几乎不对呼吸系统或是循环系统产生抑制作用,每分钟用药1~8μg/kg均具有较高的安全性,若剂量超出以上范围会引发循环抑制或是呼吸抑制表现,但症状轻微,无需机械通气治疗[11]。药物减量后患者的不良反应自行消失,不需要进行特殊治疗。咪达唑仑的药物半衰期为1~2h,用药2min后见效,静脉滴注12d不会产生药物蓄积反应,且代谢物质的抗惊厥活性较高,可缓慢停药,以防出现反跳情况。持续用药后患儿的病情可得到明显抑制,精神状态有所恢复,可以纠正患儿的焦虑与抑郁心理,提高其治疗信心[12]。加之药物治疗作用显著,患儿家属可以明显感受到患儿的病情变化,对药物治疗充满信心,进而向患儿传递正能量,使患儿感受到来自家属的心理支持,也有利于其心态调节。

综上所述,咪达唑仑治疗癫痫持续状态临床效果显著,起效迅速,可在短时间内迅速纠正患儿症状,减少病情所致大脑神经功能损伤,且具备临床安全性。