还原·沉浸·交互:论剧本杀剧本的三重创新

杨紫馨 王 艳

(1.浙江大学传媒与国际文化学院,浙江 杭州 310030;2.浙大城市学院文化与创意产业研究所,浙江 杭州 310015)

“剧本杀”起源于西方的“谋杀之谜”(Mystery of Murder),按照游戏方式,剧本杀可分为“桌面卡牌类游戏”和“实景沉浸式游戏”。桌面卡牌类剧本杀由风靡一时的“狼人杀”演变而来,而实景沉浸式剧本杀则更多带有密室逃脱、沉浸式戏剧的影子。从剧本杀剧本本身来看,推理还原、情感沉浸、欢乐机制等不同类型的剧本各有侧重,但都凸显出还原故事、沉浸体验、交互设计这三大特征。本文以行业领先的剧本杀交易分发平台“黑探有品”为数据来源,以平台销量和热度排名前二十的剧本杀作品《涂川》和《来电》为主要研究案例。

表1 剧本杀案例《涂川》和《来电》简介表(2) 本表由作者研究绘制。

(续表)

一、视角与解谜——拼图式的还原体验

剧本杀剧本的本质是游戏书,是以纸质书为载体,根据剧情内容、线索卡片及音频影像等媒介形式进行逻辑推理,并还原故事真相的创意类出版产品。从剧本内容来看,基于剧情故事的剧本杀类似于拼图游戏,每个人物剧本和线索卡像是游戏碎片,玩家只有将所有碎片有效地整理出来,才能拼接成一个完整的故事。人类普遍的好奇心和对他人真实生活的窥探欲,激发玩家积极参与剧本世界,将剧本中所有人物及其行动串联起来,完成故事还原的拼图体验。

(一)限制性的人物视角

剧本杀剧本作为游戏书分为供游戏主持人观看的组织者手册,以及供玩家观看的人物剧本。从叙事视点来看,组织者手册类似于游戏说明书,采用全知视角,而人物剧本更多采用POV(Point Of View)写作手法。人物剧本类似于影视剧剧本的一个人物小传,但不同于人物小传详细讲述人物的生平经历,剧本杀的人物剧本天然具有残缺性,仅凭单人剧本,玩家并不能了解自己所扮演角色的全部经历和情感。这是因为剧本杀本身带有悬疑推理的标签特质,剧本杀作者会对某些重要信息进行有意隐藏、混淆、延宕等,使玩家对自己拿到的人物只能拥有模糊的了解。甚至有的剧本杀一个人物对应2~3个剧本,每个剧本的人物名字都是不同的,这更增加了玩家对自身角色的“认知障碍”,而名字的变化和身份的转换也构建出剧情反转的戏剧性张力。

剧本杀人物关系的高度关联性和复杂性使玩家能够通过其他人物剧本获得自我经历和认知。个体对自我的认知通过他人对自我的评价而获得,这与库利“自我认知的过程和自我人格的发展完善建立在与他人互动的社会过程中”的“镜中我”理论不谋而合。剧本杀中几乎每两个人物之间都有联系,玩家对某事的疑惑可以通过其他玩家的剧本而得知。如《涂川》剧本的第一个案件“金缕玉衣失窃案”中,无名侍卫看到一黑一白两个身影先后进入禁地,由此可以推断出穿黑色宫廷服饰的侍卫和着白衣的卿决都参与了偷窃。

剧本杀人物剧本的限制性视角驱动玩家从他人剧本中寻找自我评价,而剧本杀人物关系的高度关联性为玩家互动提供了充分的条件,玩家通过整理和分析人物关系,共同描绘出剧本世界的故事主线。

(二)碎片化的谜题叙事

“拍片者创造出令人困惑的故事时间模式或因果关系,而相信观众可以通过重看电影找到线索……”大卫·波德维尔提出的“谜题电影”通过谜语将叙事行为前置,使我们对客观存在的故事世界产生认知裂隙。脱胎于“谋杀之谜”的剧本杀借鉴了谜题电影的谜题叙事模式,将“解谜”作为游戏的关键环节。硬核推理本中,错综复杂的凶案构成剧本杀的谜面,“杀人凶手”和“作案手法”即为谜底;情感还原本中,碎片化的故事情节构成剧本杀的谜面,故事真相即为谜底。以情感还原本为例,解谜的关键在于理清人物关系和重要线索,任何看似不起眼的小物件和言语资料都可能成为故事的关键信息,因此对玩家的观察能力和信息整理分析能力具有一定的要求。如《涂川》第二个案件“黑袍银面之人被杀案”中,线索“尸体1”信息为“左胸膛插着一把剑,上面刻着一个‘昭’字”,由此推断南昭阁少阁主清绝行刺过黑袍银面之人;线索“尸体面部线索”中,剧中人物无名侍卫的反应是“竟然与记忆中父亲的脸一模一样”,再结合“无名侍卫和尸体心脏均位于右侧胸膛”这条信息,可以推断出“死者”为无名侍卫的父亲。

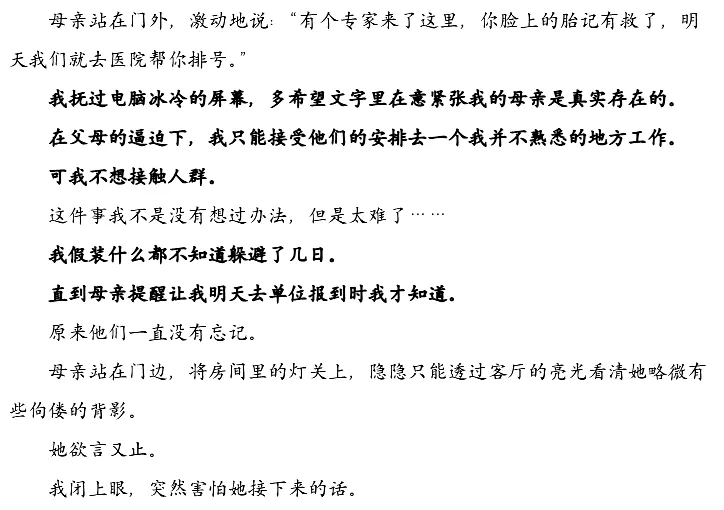

此外,剧本杀剧本作为文字游戏,会通过修饰语或字体加粗对玩家进行提示,或制造信息混乱来迷惑玩家。如《来电》通过字体加粗暗示故事真相,制造剧情反转。剧本前期六名玩家为了赚钱在金主面前“阿谀奉承”,但玩家只需要去掉加粗字体,阅读非加粗内容,即可得到与原剧本完全相反的故事。原来经历过的种种不幸都是不存在的,团队中的五个人物都是被剧本中一位名为谢清雨的人物所创造的。字体加粗看似不起眼的操作,去掉之后却蕴含着整个故事的真相和主题,给玩家带来意想不到的惊喜和收获。

图1 《来电》谢清雨人物剧本节选(4) 图1为剧本杀《来电》谢清雨人物剧本第7页节选,直接阅读剧本时谢清雨是一个被父母逼迫和虐待的孩子,而去掉加黑加粗字再次阅读,谢清雨的父母一直在关心她,由此形成剧情反转。

二、悬念与演绎——戏剧式的沉浸体验

“沉浸”是人全身心投入到学习、工作、娱乐等某项活动中的心理状态,传统戏剧的沉浸感既来自舞台布景、灯光等外部环境条件,也来自演员表演、音效配乐、服装道具等符合戏剧内容风格的内部构件。剧本杀作为一种在“空荡的舞台”上进行的戏剧活动,其沉浸感一方面源于剧本杀门店装修布景、灯光、服装道具等外部因素;另一方面,也源于剧本杀剧本本身营造的场景氛围。从剧本杀剧本内容来看,剧本本身悬念和演绎场景的设置更有利于玩家对剧本产生心理沉浸,产生强烈情绪并对故事产生认同。

(一)关卡性的悬念设置

传统影视剧的悬念来源于影视剧人物与观众不同情况的认知关系,当观众所掌握的信息多于人物时,形成对某事的预告,使观众站在上帝视角关切人物如何行动。而剧本杀并不存在传统意义上的剧中人物和观众,看似消解了叙述主体与接受者的界限,实际上剧本杀玩家同时担任着叙述者和接受者两种身份角色。当阅读剧本时,玩家担任接受者的角色,静观人物的经历和处境;当阅读完毕,玩家就是角色本身,以符合角色身份的行为言语逻辑进行演绎和互动。有的剧本为了营造悬念氛围,常采用倒叙、省略等手段,以“不可靠叙述者”的身份模糊、遮蔽了某些事实,需要玩家阅读线索卡、分享彼此的经历才能揭开悬念,由此打破了叙述主体和接受主体的界限,驱动玩家花费时间和精力去完成特定的目标。

大部分剧本杀剧本为分幕本,分幕本类似于影视剧剧本分为不同的幕。每一幕的分幕任务则类似于游戏中的关卡,只有完成第一幕的任务才能进入第二幕。每一幕要解决的主线任务构成一个个悬念,使玩家在长时间专注于分幕任务的过程中达到沉浸状态。热门剧本杀《涂川》剧本共分为九幕,按照剧本内容可分为三个阶段,前三幕的悬念由“金缕玉衣盗窃案”和“黑袍银面之人被杀案”这两起案件组成;第四幕到第六幕玩家的主要任务为破解秦皇宫皇陵宝藏的秘密;最后三幕的悬念在于每个玩家面对心中执念所做的选择。三个阶段任务分明、层层递进,玩家在追寻明确任务目标的过程中将全部身心投入到剧本世界中,对剧情角色和场景产生脱离现实的心理认同,完成了“叙事传输”。

(二)多方共建的小剧场演绎

著名戏剧理论家彼得·布鲁克“空的空间”理论指出:戏剧不一定要在一个正式的舞台上演出,戏剧舞台可以是任意的一个空间,“这个舞台可能是在街角,也可能在房间里,有可能在任何地方”。剧本杀即是在一个或多个房间内进行演出的戏剧,其舞台就是门店的房间,演员就是剧本杀主持人和玩家,所表演的内容即剧本杀的剧本本身。玩家和剧本主持人通力合作,在房间内通过读本和演绎,在有限的物理空间内共同创建完整的戏剧。

剧本杀剧本常常会编写一段“小剧场”,相当于影视剧本的一场戏,由旁白和角色对话组成,其作用是让玩家熟悉剧本和自身所扮演的角色。尽管玩家并不是专业演员,但剧本赋予玩家一个“虚拟身份”和“全新经历”,使文本接受者从“客观观看”转变为“主观演绎”。它驱动玩家暂时远离现实世界,进入一个由剧本和房间装饰、音乐等共同塑造的全新叙事空间。

此外,戏剧活动凝聚力产生的基本前提是假定性,剧本杀主持人的演绎是维持剧本杀戏剧假定性的关键因素。剧本杀剧本中供主持人观看的《组织者手册》则根据游戏环节对主持人的身份和职能进行了规定和说明。在演绎环节,组织者手册相当于影视剧的台本,对主持人的台词和行动进行了明确的指导。如剧本杀《涂川》的主持人以彼岸花妖的身份分别对七个角色的行为进行“拷问”,《组织者手册》中花妖的台词抓住每个角色情绪爆发的关键点,以一连串的反问句如“值得吗”“遗憾吗”“后悔了吗”直击角色内心痛点。玩家在回答主持人提问的过程中已然代入角色,全身心投入到自身情感抒发中,与主持人创造出共同的“心流”体验。

图2 《涂川》组织者手册节选

三、机制与选择——游戏式的交互体验

在所有的叙事艺术中,游戏的参与性和互动性是最强的,需要玩家参与和选择来完成叙事文本。剧本杀是一种集合“剧情体验”和“机制选择”的互动游戏,最重要的是其核心玩法的设计,即游戏最核心部分的规则、流程和数据。根据剧本类型,剧本杀的核心玩法一般可分为推理凶手、还原故事、阵营机制等,每种核心玩法的设计都包括人游互动和人际互动两方面。人游互动体现在玩家根据手中线索完成个人任务或通过玩家合作共同打败某个NPC,人际互动即玩家之间相互隐瞒、对抗、交流等。

(一)游戏机制与情节的强关联性

与象棋、纸牌等传统桌游不同,剧本杀创造了一个有故事、有人物的虚拟世界,在游戏规则中增添了世界背景和故事元素,所有机制的设定都与剧情发展有密切关系。玩家在游戏中的表现以积分、点数等不同方式进行记录,得分情况往往影响玩家所扮演角色的命运和剧情走向。

总体来说,剧本杀的游戏机制强调玩家的竞争或合作意识。例如,在特定剧本阵营本中,玩家根据身份、职业等划分为2~3个阵营,阵营划分带来的二元对立模式激发了玩家的竞争意识,贯彻了社会化的竞争原理。而在一些欢乐机制本中,玩家需要各司其职,发挥合作精神,共同打败对手或完成某项任务。如剧本杀《来电》中,六名玩家在金主的诱惑下组成团伙进行电信诈骗,他们分别担任菜商、编剧、卡农、话务员、车手和水房六个角色。首先由菜商获取被骗人信息,编剧根据信息编撰一个诈骗故事,再由话务员拨打电话进行诈骗,卡农则需要找附近的农民工或其他人办卡,将钱转移到别人的卡里,车手负责取钱,最后水房将黑钱洗白即为诈骗的整个流程。任何一个环节出错都会导致诈骗失败,因此需要玩家群策群力找到最佳方案。

尽管剧本杀的游戏机制丰富多变,但这些设定归根结底都是为还原故事和情感沉浸做准备。比如,剧本杀《来电》前期六名玩家为了赚钱绞尽脑汁获取被骗人信息,计算诈骗时间以及贿赂金主。而在一系列诈骗行动之后,玩家通过还原故事,发现大家都是电信诈骗受害者的家属,聚集在一起进行诈骗是为了一步步深入诈骗团伙的中心,向金主复仇。同时,他们发现自己的人生并没有那么悲惨,例如,谢清雨和父母以及同学的关系都很好、贺林并不是父母双亡等。在最后的环节,玩家解开所有的谜题,仿佛亲历角色的人生,在抒发内心情感的过程中与剧本世界融为一体。

(二)玩家互动与选择的强自主性

“任何一部电影的叙事都是想通过思考过的建构与还原去不断地发现人与人、人与其他事物之间各种各样的联系,在这种复杂的联系下相互交错影响,从而交织形成一张强大的叙事网络。”大卫·波德维尔在其作品《电影诗学》中指出:“电影应该是包含与揭示人与人之间联系的叙事。”同理,剧本杀剧本基于谋杀推理的叙事核心,和将人物聚合到某一物理空间的情节设计,更加凸显了人与人之间错综复杂的关系。玩家正是要通过互动交流来厘清每个角色的身份和人物关系,最终构建出一个完整的故事。《涂川》中几乎所有的人物都具有两重甚至三重身份,且人物之间关系并非轻而易举就能推断出来。如秦湮表面是丞相府的郡主,却被南昭阁少阁主清绝误以为是自己流落在外的妹妹,而秦湮的真实身份是代国皇室出逃皇子温琥的女儿温一和。

图3 剧本杀《涂川》主要人物关系图(作者研究绘制)

同时,剧本杀玩家具有选择和决定故事结局的权利。由于剧本杀线下空间具有固定性和局限性,四至五个小时的游戏体验要求剧情分支不宜过多,因此,一般重剧情和情感的剧本杀都将玩家的选择权放在结尾,而结尾处通常是剧本杀的高光时刻和点睛之处,玩家此时的命运抉择显得尤为珍贵。类似于影视剧,剧本杀剧本也是依靠剧情为人物提供不断增强的压力,迫使人物在两难之下做出选择和行动。如《涂川》中清绝要选择是否杀掉妻子卿决;秦湮要选择是否用自己的心头血来换南安烨的性命等。玩家在两难压力之下所做的抉择,既凸显了决定剧情结局的自主性,同时这种内心的自我斗争也助推情感沉浸达到了顶点。

结 语

剧本杀剧本是集“悬疑小说+戏剧脚本+游戏说明书”于一体的综合性叙事文本。从形式上看,剧本杀剧本将文字、图片、音视频等相结合,打破了以文字为单一媒介的剧本形式。从内容上看,剧本杀剧本呈现出鲜明的故事还原、戏剧沉浸和游戏交互的三大特征。其中,故事还原是任何一个剧本杀的本质属性,尽管有的剧本杀强调机制和阵营,有的剧本杀强调推理和还原,但最终都会回归到故事情境中,将游戏机制转变为故事符号,给予玩家情景代入和故事演绎的空间。“沉浸”和“交互”二者不可分割,往往在沉浸中交互、在交互中沉浸,贯穿剧本杀游戏的整个流程。阅读剧本是玩家代入自身角色体验虚拟人生的过程,剧本中无处不在的信息延宕和“不可靠叙述”又驱动玩家积极与他人互动形成自我认知;推理凶手是玩家之间分享线索共同寻求故事真相的过程,同时玩家为推理凶手还原作案手法所付出的全部精力和时间也是深度参与剧本、完成“叙事传输”的过程;情感沉浸阶段则更需要剧本杀主持人和玩家配合演绎,有效互动,才能产生真正的“心流”体验。随着剧本杀行业的发展,虚拟现实、全息投影等技术与剧本杀行业相结合,将给参与者带来更高层次的沉浸和交互体验,剧本杀剧本还将拥有更多的创新发展空间。