从导师视角论基于工匠精神的研究生创新能力提升途径

罗小燕,杨丽荣,姜志宏,蔡改贫

(江西理工大学 机电工程学院,江西 赣州 341000)

作为国民教育的最高端,研究生教育是为社会输送研究型人才和应用型人才的主渠道。怎样培养人和培养什么人是高校在新形势下需要思考和解决的问题。当下,我国经济正处于由“投资驱动”向“创新驱动”转型的关键时期,研究生教育最有可能成为国家或区域提升创新能力、推动创新驱动经济增长的重要发力点。作为理工科研究生导师,肩负着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责。本文从导师视角,探讨在新的社会发展形势下,如何基于工匠精神培育研究生的创新能力,为国家社会和经济发展提供充足的优秀人才。

一、新时代工匠精神与创新型人才的关系

(一)新时代工匠精神的内涵和精神特征

工匠精神是一个时代概念,随着时代变迁,工匠精神也被赋予了新的涵义。纪录片《大国工匠·匠心筑梦》,让国人见识了中国工匠技精如丝的大师手艺和追求极致、精益求精的工匠精神,为在全社会营造崇尚工匠精神的社会氛围奠定了良好的基础。通过分析大国工匠资料,可知大国工匠具备以下“六有”工匠精神特征,如图1 所示。有兴趣、有能力、有格局、有担当、有情怀、有创新是工匠精神新的内涵和精神特征。

图1 大国工匠共同的工匠精神特征

(二)创新型人才与新时代工匠精神的关系

2016 年3 月5 日,李克强总理作政府工作报告时首次正式提出“工匠精神”。党的十九大报告中也明确提出要“弘扬劳模精神和工匠精神”。在我国“十四五”规划的12 项发展任务中,将“创新驱动发展”放在首位。创新能力已成为衡量一个国家或地区发展状况的重要指标,决定着国家未来的经济增长潜力。国务院统筹推进“双一流”建设的主要任务之一是“培养拔尖创新人才”,要“着力培养具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才”。这些都说明,创新精神和工匠精神已成为国家意志和教育共识。

因此,用工匠精神来影响、用工匠标杆来引领、用工匠养成模式来培育高技能型、创新型的高素质研究生,是一条可行的、必要的途径。

二、基于工匠精神培育提升创新能力的必要性

(一)研究生加强工匠精神培育的必要性

当前,面对世界百年未有之大变局,加上新冠肺炎疫情的冲击,全球产业经历着严峻考验。对工匠精神的深情呼唤,国家和社会形成“大国尚技”的共识是提升国家软实力之重要所在,工匠精神是创新型国家建设的重要保障。工匠精神是推动现代社会文明进步、创造人类品质生活、传承人类文明的精神法宝,具备“大国工匠精神”的劳动者,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的坚强基石。

注重培养和传承工匠精神是国际制造业取得成功的重要原因之一,工科高校肩负着培养“大国工匠”的历史重任。仪器学科是一个包含光学、机械、电子信息和计算机方面的综合知识的综合性、边缘性学科。在我国由制造业大国向制造业强国迈进的时代背景下,以及在激烈的国际竞争中,提高研究生的创新能力是提升国家自主创新能力的根本要求和基本保障。

(二)导师在研究生工匠精神培养中的重要性

研究生导师肩负着为国家培养高层次创新型人才的使命。2020 年教育部出台《研究生导师指导行为准则》,要求导师应“坚持正确思想引领,既要做学业导师又要做人生导师”。这就意味着,导师不仅要有较高的科研能力,还要具有高尚的师德和人格魅力,使研究生获得精神层面和道德素质的提升,保证研究生综合素质的全面提高,导师需要成为学生“精神的领航者”。

三、具有工匠精神的创新型人才培养的途径

工匠精神的培育是一项系统工程,其培育模型如图2 所示。本文以江西理工大学(以下简称“我校”)仪器学科为例,介绍我校培养具有工匠精神的创新型人才的具体做法。

图2 工匠精神的培育模型

(一)制定“创新+工匠”型仪器学科人才培养机制

我校于2005 年获批“测试计量技术及仪器”硕士学位授予权,2008 年仪器学科被评为校级重点学科,2011年获批“仪器科学与技术”一级学科,是江西省省内仪器科学与技术领域的重要人才培养基地,是为有色行业培养高素质专门人才、支撑赣南地区和江西省经济发展的重要基地。我校测试计量技术及仪器学科硕士点以培养具有工匠精神的创新型人才为目标,制定了仪器学科人才培养机制,如图3 所示。通过多层级、一体化的培养方案,使创新意识和工匠精神贯穿于课程教学、工程实践和学位论文研究等环节,突出学术能力、工程能力、设计能力、创新能力的培养,建立仪器学科硕士研究生培养过程的各环节多元化多方位的管理、评估、反馈与持续改进体系质量评价体系。

图3 “创新+工匠”型仪器学科人才培养机制

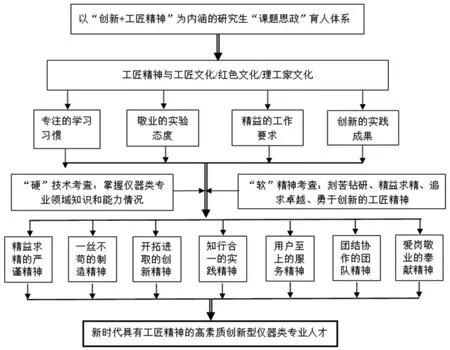

(二)构建“创新+工匠精神”为内涵的研究生“课题思政”育人体系

突出导师在研究生培养全过程中的作用,制定我校仪器学科研究生“课题思政”育人体系,如图4 所示。在教学内容上,开展敬业、精益、专注等方面的教育探索,培育研究生的工匠精神;在研究生的课程教学方法上主要采用研究式、讨论式和启发式教学方式,增大案例教学比例,开展多学科交叉融合的“理论-实践-创新”三位一体教学方法改革,提升研究生的专业能力和创新能力。完善现有的研究生管理机制,加强对研究生选题与开题的监控和管理,强化研究生过程管理,在开题和答辩环节增设德育答辩,将课题思政落实到实处。另外,学校在对学生进行评价时,将“工匠精神”的考核纳入其中,推出和强化工匠精神达成度评价,全面考察研究生掌握仪器类专业领域的知识和能力的硬技术及刻苦专研、精益求精、拥有匠人素质的软技术,引导和激励学生追求和形成追求卓越、勇于创新的精神品格。

图4 研究生“课题思政”育人体系

(三)构建个性化的培养路径,将“创新+工匠精神”贯穿学位论文研究全过程

我校结合有色行业需求和地方特点,制定我校测试计量技术及仪器学科研究生个性化的培育路径如图5所示。坚持以学科交叉融合为培养理念,同时保证理论知识与实践训练相结合、前沿科技与行业需求相结合的培养特色,构建特色鲜明、创新性、实践性和应用性核心课程体系。将“课堂-企业-实验室”有机衔接起来,以企业项目为载体,以解决实际生产问题为导向,坚持学科交叉和产教融合,培养了大量有关矿冶工况监测及故障诊断、矿冶机电装备在线监测、大型矿冶装备运行过程中的传感与测量等具有鲜明行业与工程背景的高层次人才。以设计高端仪器类产品为目标,建设高水平教学团队以及硕士论文指导团队。一是引导教师向新兴交叉学科领域探索,优化中青年教师成长发展的制度环境,培育跨学科、跨领域的创新团队,增强教师队伍可持续发展能力。二是打造交叉学科的导师团队,为复合型创新型人才的培养创造协同创新的环境。三是导师自身一定要不断增强创新能力和科研能力,用实际行动去启迪研究生的科研智慧,培养他们勇于探索、不懈追求的创新精神和工匠精神。打破导师终身制,引入了竞争机制,扩大导师选任的开放度,从不同高校、不同区域聘请具有较高学术造诣和一定声誉的知名专家、教授、学者、科技拔尖人才或企业高层管理人才作为客座教授,充实完善导师队伍,激发导师队伍活力。

图5 个性化的硕士生培育路径

(四)以互联网为载体,将“创新+工匠精神”融入到研究生的日常生活

新媒体作为信息化高度发达的产物,通过手机、平板、电脑及其他电子设备向社会大众提供信息。随着移动互联技术的快速发展以及SG 时代的到来,新媒体为高校大学生提供了更多的有效信息和路径。因此,在信息时代下网络空间成为了学生活动的主要场所,新媒体科技已深深影响着新一代学生的生活和学习方式。导师应充分利用新媒体技术便捷高效的优势,通过研究生组会、研究生论坛、微信、QQ、微博、抖音等平台,广泛宣传各个行业领域的“工匠精神”。这样既能使导师及时掌握研究生的思想动态,又可以有效打破时间和空间的禁锢,实现教学手段的创新与研究生学习积极性的提升。通过生生联动、师生互动,使学生在校园文化中接受熏陶和洗礼,在潜移默化中不断加强对创新精神和工匠精神的情感认同和行为认同,最终实现于研究生们的自觉行动中。

四、结束语

我校测试计量技术及仪器硕士点自从实施“创新+工匠精神”培养方式以来,研究生的精神面貌得到有效激发,创新成果不断涌现。发表论文和授权专利的数量从2015 年的5 篇(件)增加到2020 年的30 余篇(件);在大学生机械创新设计大赛、西门子杯中国智能制造挑战赛等全国和省部级以上竞赛中获得奖励20 余项。下一步,我们将继续将工匠精神培育充分融入到研究生培养全过程,在仪器学科创新人才培养模式改革上做出更多积极的探索和尝试。同时,高校应多方面思考与探索具有工匠精神的创新型人才培养体系。在教学管理方面,积极推进“课题思政”育人体系;在产学研融合方面,发挥校企合作优势,切实发挥校外导师的带教作用;在文化环境方面,努力营造渗透工匠精神的校园氛围,重视对学生工匠精神品质与自觉意识的培养与渗透,为国家社会和经济发展提供优秀的高端人才储备。