运动生理学课程思政教学改革实践研究

朱俊杰,肖 华,郭井双,潘秀丽,崔性赫,汪作朋

(佳木斯大学,黑龙江 佳木斯 154007)

2020年5月,教育部颁布的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,要落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。课程思政作为一种新的综合教育理念,寓价值观引导、知识传授和能力培养,依托课堂以取得理想的教学效果。运动生理学是体育学专业本科生的基础性课程,在大学生学习体育理论知识及实践过程中有着其他课程不可替代的作用。长期以来,体育类专业本科生的思想政治教育可能更多地来自术科类课程,以提高大学生的抗挫折能力、团队精神和规则意识等。运动生理学隶属于自然科学范畴,旨在揭示运动过程中人体生理功能和能量代谢变化规律及其适应机制,在教学中往往会忽视其蕴含的育人功能。因此,本文探索运动生理学课程课程思政教学改革,以期为体育类专业本科生的全面发展提供参考。

1 运动生理学课程基本情况

运动生理学课程是体育学类专业需开设的7门专业必修课程之一。依据体育学科的教学规律,该课程一般在大学第二学期开设,起到延续运动解剖学课程及为运动训练学、运动营养学等专业课程提供学习基础的作用,所选择的教材一般为高等教育出版社或人民体育出版社出版的《运动生理学》。

运动生理学课程主要探讨人体生命活动规律、运动健身的理论与方法、提高运动员运动能力的理论与方法等,是体育专业大学生必修的一门重要专业基础主干课程。该课程1学期80学时,所占学时比例较大,大学生重视程度较高,因此,运动生理学课程应主动挑起引领体育理论课价值的重任,结合其特点因课制宜,把课程思政贯穿于教学的全过程。

2 运动生理学课程思政建设理念、原则及规划

2.1 建设理念

2016年10月25日,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》指出,全社会要增强责任感、使命感,全力推进健康中国建设,为实现中华民族伟大复兴和推动人类文明进步作出更大贡献,并颁布了《体育强国建设纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》等政策,昭示着体育时代已经来临。体育类课程要树立健康第一的教育理念,注重爱国主义教育和传统文化教育,培养学生顽强拼搏、奋斗有我的信念,激发学生提升全民族身体素质的责任感。因此,运动生理学课程应在现有基础上,深入挖掘课程中的思政元素,学科教学和育人双管齐下,形成协同效应,培养大批有责任、有担当、能够从事体育相关工作的高素质应用型人才。

2.2 建设原则

在运动生理学课程思政教学改革实践中,应让大学生掌握人体生命活动的基本生理学知识和运动过程中生理活动发展变化的规律;结合运动实践,科学地进行体育教学或运动训练,以实现健康促进和提高运动成绩的目的;用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,厚植爱国主义情怀,培养大学生严谨、求实、探索、创新的科学态度,引导大学生养成运动习惯,掌握运动技能,弘扬体育精神,并将这种情怀融入实现“两个一百年”奋斗目标。

2.3 建设规划

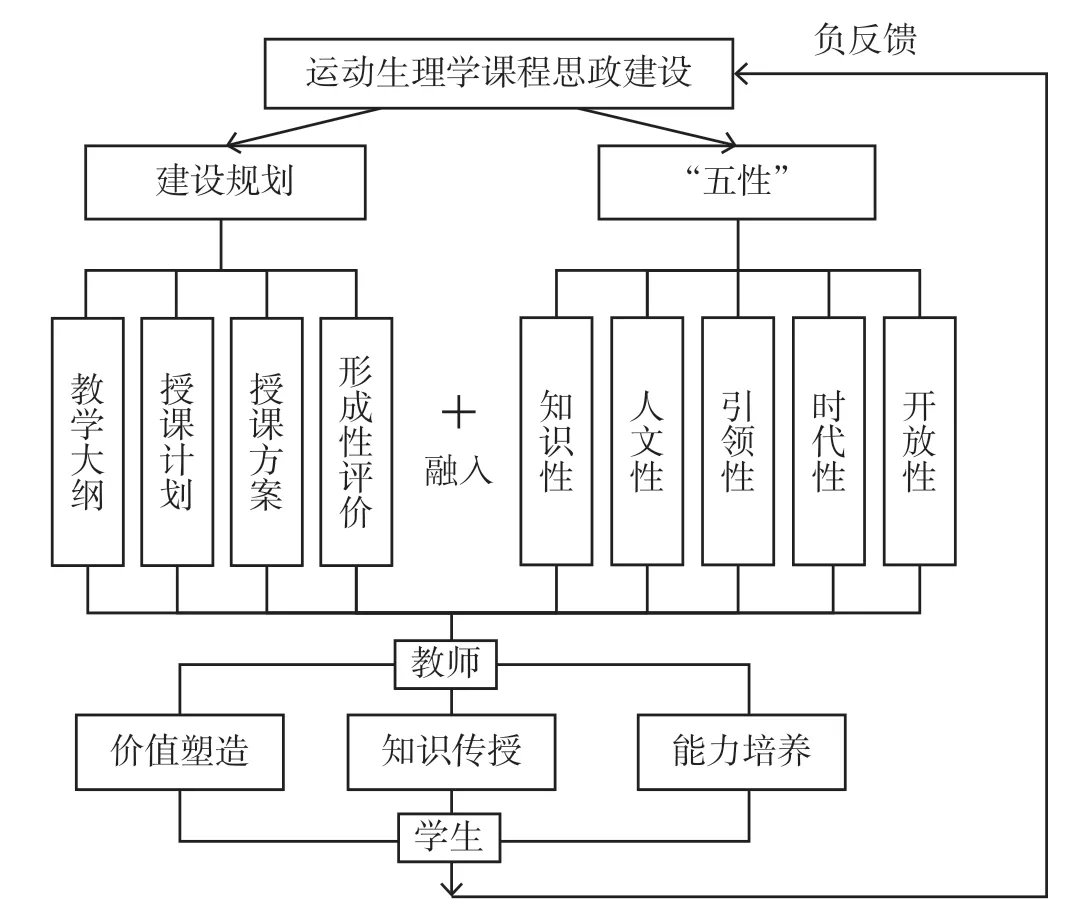

运动生理学课程教学改革过程中,应以专业课教师为主导完成课程设计,将课程思政工作贯穿教学全过程,并由思政课教师、专业课教师、辅导员组建课程思政教学团队,在团队成员各司其职的同时,以定期开展“教研活动”等形式建立有效沟通的协调机制,通力合作,实现设计—实施—反馈—改良的“负反馈”机制,提升教学效能。运动生理学课程思政建设规划图见图1。

图1 运动生理学课程思政建设规划图

3 运动生理学课程思政教学改革实践建设路径

3.1 合理融入思政元素,增加课程的“五性”,拓展体育专业育人功能

课堂教学旨在拓宽知识宽度,充实课堂内涵,掌握科学的学习方法,提高学生社会竞争力。运动生理学教师在进行知识性教学时应融合思想政治教育,提高课堂教学的趣味性,利用课程思政的导向性和激励性,避免课程枯燥无味,使教学内容具有较高的衔接性。例如,骨骼肌的生物电现象在人体科学研究中应用非常广泛,而生物电现象由著名的意大利伯伦亚大学解剖学家伽尔伐尼1786年在试验中发现,引起物理学家伏特的兴趣。通过两人的争论和不断的研究,伏特发现了伏特电池,而伽尔伐尼不断地改进自己的方法,证明了生物电的存在。通过案例教学可以使大学生深刻体会科学需要不断地探索、争辩,才能进步。再如,肌丝滑行学说是科学家在电镜下观察肌纤维后经过层层研究在科学的基础上大胆地提出的假说,这一假说被多数科学家认同,并编入教科书内。应培养大学生在学习生活中具备这种举一反三的逻辑思维能力和学会质疑的探索精神,使其为体育科学事业做出自己的贡献。引入材料的目的不仅是激发大学生的学习兴趣,更是深入地发掘课程思政素材所蕴含的“五育”功能,意在用渗透性的、潜移默化的方式使大学生在专业课中锤炼心智、养成品行、树立正确的价值观和培养良好的职业素养。

人文性是指注重学生的情感体验,培养完善的人格、正确的价值观和高尚的审美情趣。例如,在有氧工作能力知识点的讲解时可结合此次新冠疫情引入,受新冠疫情影响,我国居民响应国家号召自行居家隔离,环境因素限制导致居民心肺耐力下降,让大学生感受体育教育不只是对身体的教育更是对生命的教育。结合新冠疫情防控战中的典型人物钟南山——院士,他临危受命,84岁高龄挂帅出征,奋斗在抗击疫情一线,夜以继日、毫不畏惧与病毒作斗争,不仅是因为他拥有的专业知识,也得利于他强健的体魄和超强的免疫力,这源于他平时的健身习惯。应充分发挥榜样力量,使大学生培养健康管理能力和热爱体育的态度,提高社会担当精神,树立强烈的社会责任感。运动生理学教师可以课后布置提高有氧工作能力的居家锻炼作业,让大学生带着家人“强壮”起来,激发大学生提升全民族身体素质的责任感,为“健康中国”战略的实施贡献力量。再如,实验操作过程中,可以让大学生讲解实验的基本操作规范和要求,将尊重他人、以诚待人、互帮互助等思政元素融入实验过程的一言一行,培养大学生团队协作的人文精神和严谨的科学精神,在潜移默化中提升大学生的人文素养。

强化时代引领、价值引领,树立大学生体育强国接班人的社会责任感;分析奋斗精神的时代属性,激发大学生勇于担当的时代精神;开阔视野,注重将大学生个人发展与社会发展、国家发展结合起来,提高学习兴趣,积极发现、思考、探索,达到“三位一体”的育人目标。例如,在物质与能量代谢章节中的氧化能系统讲解时,运动生理学可以举例马拉松项目,分析我国马拉松数据井喷式增长的背后,昭示着国内全民健身运动正在高效发展。全民健身是国家综合实力的重要体现,是经济社会发展进步的重要标志,可由此激发大学生的爱国热情和民族自豪感。

3.2 建设课堂教学“主渠道”,回归教育的本质,提升教学效果

将复杂的运动生理学知识拆分成有机联系的知识点,制作动图、模型、人体动作示例,教师在“备”的过程中,要以学生为主,精心设计、优化重构教学内容,讲解深入浅出、理实结合,突出运动生理学知识的科学性、实践性和实用性,将复杂难懂的生理学理论知识简单化、应用化,真正实现其对科学健身指导的促进作用。教师在“教”的过程中要积极探索运动翻转课堂、混合式教学等教学方法,全面推行启发式讲授、互动式交流、探究式讨论,从“兴趣”入手,以“价值塑造”和“致用”为目标,达到师生深度对话交流的效果,提升运动生理学课堂的课程思政效果。

4 结 语

运动生理学课程思政教学改革实践取得明显成效,主要表现在大学生和教师两个方面。(1)在学习过程中,大学生不仅能够掌握运动对人体机能影响的机理,以及教学、训练、大众健身中涉及的基本生理原理和指导方法,且能够通过融入“五性”的特点丰富思政元素,调动大学生的学习兴趣,激发其为国家学习、为民族学习的热情和动力,帮助其在创造社会价值过程中明确自身价值和社会定位。(2)运动生理学教师能提高专业能力及政治素养。为了培养基础扎实、专业能力强、“五育”全面发展的高素质人才,运动生理学教师必须接受和践行课程思政的新理念,适应课程思政的新要求,达到课程思政实践的“动作自动化现象”,做一个“学高”“身正”的人民教师。建议将 立德树人贯彻到课程全过程,用好隐形教育渠道,深度挖掘运动生理学课程中的思政元素,避免将德育内容生硬楔入专业教育,出现专业教育与思政教育“两张皮”的现象。运动生理学教师应提升开展课程思政建设的意识和能力。意识方面,要注重主流价值观引领,主动承担起培养重任,不断完善课程思政课程改革建设的“全周期”;能力方面,可通过专题培训、建立教研制度等方式提高思想政治基础理论知识。