建构语境下重组竹结构与空间塑造

朱天依 李保峰 王 振

材料属性一直以来有着“第一属性”与“第二属性”的二分,即结构属性与感官属性。现代主义建筑思潮更关注材料的结构属性,受结构理性主义影响,思考聚焦于其“本性”与“真实性”。而当代建筑学对于材料的感官属性也同样重视,早有森佩尔提出“面饰”的概念,认为“面饰”有着空间围合物的功能,而其来源于材料的感官属性。随着18~19世纪铸铁技术的发展逐渐成熟,维奥莱·勒·迪克关注于铸铁材料的结构属性,从而提出“结构理性主义”原则。而当代建构视野更加全面,下文将结合重组竹在建筑领域的特性与优势,从材料、结构、空间的角度,讨论其如何应对与影响当代建构观念。

1 材料属性与材料真实性

1.1 材料属性与“本性”

历史上关于材料本身的思考基本聚焦于材料的“本性”(Nature)与“真实性”(Truth),而二者与材料属性的关系密不可分。维特鲁威在《建筑十书》中赋予了材料第一属性和第二属性,以及对材料“本性”的思考,他认为制作的工艺与制作的时机是导致材料本性的要素。材料这一概念本身带有人工干预的意味,所谓“本性”也不可避免带有人为因素的结果,或者说一部分“本性”就是人为的结果。

就重组竹而言,小尺寸竹束加入胶合剂高压成形的制造过程决定了其同时具备自然材料与人工材料的双重属性,而两者都是其“本性”的体现。自然材料属性体现在重组竹保留了竹纤维特有的抗弯抗拉能力与自然肌理的质感与“温度”;工业化保留了竹纤维优良的材料性能的同时,去除了原料中的缺陷部分,增加了材料密度与强度,使得它突破了原竹材质不均、尺寸不统一与性能不足的限制,具备应用于现代建筑结构材料的潜力。对于当代新型材料而言,其制作手段尤为重要,同样的自然原料通过不同加工工艺能够获得的材料性能与表现力大不相同。这也影响着对材料“本性”与“真实性”的诠释。

1.2 材料真实性

材料本性描述的是材料自身,而材料真实性则体现在结构、建造、表面及装饰上。

(1)结构与建造

随着18~19世纪材料科学的兴起,建筑界也越发强调材料的力学属性,寻求其在结构上的合理体现。劳杜里很注重材料与建筑的真实性,他认为,材料的形式应由其物理力学属性来决定。结构理性主义的代表人物维奥莱·勒·迪克(Viollet-le-duc)的观点最具影响力,他强调材料与结构的真实性,认为哥特建筑是石材属性的良好体现,而19世纪出现的铸铁建筑,应采用符合其材料属性的做法,贯彻“哥特精神”而不是照搬哥特建筑的形式[1]。19世纪英国建筑师G.E斯特雷特(George Edmund Street)曾将威尼斯建筑分为两类:实体建造(monolithic style)与层叠建造(incrusted style),前者未作伪饰成其他材料的装饰,例如石砌建筑,突出了材料真实性。材料真实性在于体现材料的力学性能与结构关系。

(2)表面处理与装饰

勒·迪克认为装饰“并非像衣服那样,而是像肌肉和皮肤之于人类一样”[1]。戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)在《建筑四要素》中提出,彩绘装饰时需体现材料与结构的特性[2]。材料的第二属性需表达材料的第一属性,体现结构的真实。在“饰面理论”中,森佩尔认为“面饰”对结构的掩盖是真实的,因为围合空间的要素并不是结构,而是“面饰”。“面饰”不是对材料结构的完全遮蔽,而是基于材料本质属性的一种相互作用关系的表达[3]。后续提出的“面饰的原则”,揭示了建筑的本质在于其表面的覆层,而非内部起支撑作用的结构。苏黎世联邦理工学院(ETH)教授阿考斯·莫拉凡斯基(Akos Moravanszky) 认为:“它(饰面)揭示了(建筑)内在的真实,而这种真实绝不仅仅是那种物质性的实在(material reality)”[3]。在此,材料真实性不仅仅在于材料与结构的表达,这种内在的真实源于材料第二属性非物质性的凸显,超越了材料物质性层面,对建筑的物质与非物质要素整体的呈现。

1.3 重组竹的第一属性

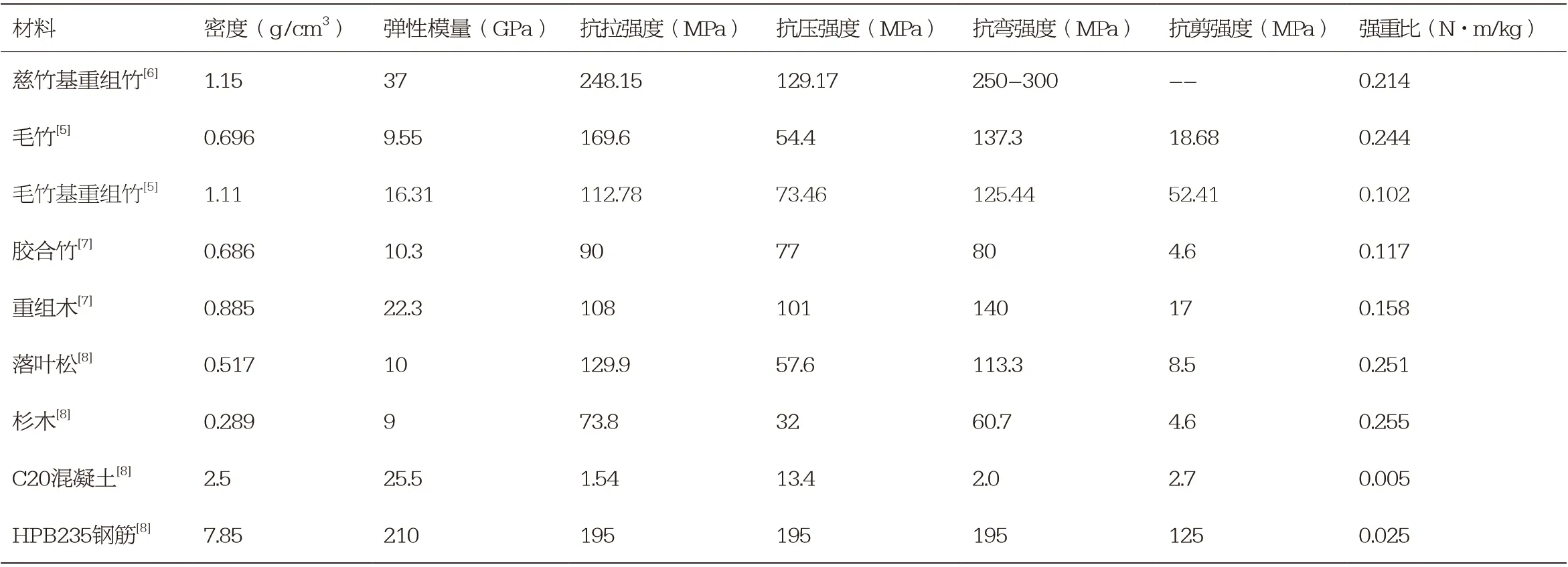

如前文的叙述,随着对材料科学与结构理性主义思潮的广泛接受,材料的第一属性尤其是力学属性,对于材料、建筑的真实性至关重要。重组竹(Bamboo Scrimber),高性能竹基纤维复合材料,由竹束或竹束片为构成单元,按顺纹组坯、经胶合压制而成的板方材[4]。重组竹密度均一稳定,力学性能具有明显的两向性,顺纹向力学强度显著大于横纹向,且各项力学性能强度值也明显高于普通木材,能够满足实际工程使用需求[5]。通过对比重组竹与其他常见竹、木材的基本性能可以发现(表1):重组竹的各项强度普遍优于普通竹木材,尤其是抗拉强度与抗弯强度。与胶合竹相比,慈竹基重组竹的抗拉与抗弯性能分别是其2.76倍与3.44倍。此外,重组竹具有较高的强重比,单位质量的慈竹基重组竹抗拉强度是钢筋的10.89倍。这一特性使得重组竹在保证结构强度的同时减轻结构自重。

表1 重组竹与其他常见建筑材料的基本性能参数

1.4 重组竹的第二属性

材料的第二属性也被称作材料的感官属性或表面属性。因物理属性差异,材料呈现不同的质感,尺度、色彩、肌理、厚重或轻薄、坚硬或柔软、光滑或粗糙,明亮或暗淡、匀质或变化、冰冷或温暖、疏离或亲和等等。人对于环境的感知与情感经过长期积累而成。重组竹保留着竹纤维独特的表面肌理,之于人的感官是自然而有力,亲和而有质感的,并承载着独有的精神文化象征。通过建筑师的设计,结合材料、场地、使用及概念,诠释建筑整体性的意义内涵。

材料的第二属性也是表达材料“真实性”的要素之一。森佩尔在“饰面理论”中,提出“面饰”具有空间围合物的功能与象征意义,而材料的感官属性则是呈现“面饰”的要素。“面饰”建立了材料与空间的关联,在下一节中将进一步论述。

2 材料与空间的相互作用

2.1“面饰”与空间

相较于结构理性主义将材料的结构属性放在首要位置,森佩尔对于材料的诠释更为丰富。在19世纪90年代以前,“空间”一词还并未出现在建筑学语汇中,森佩尔将建筑与“空间”相关联,“空间”成为现代建筑的最重要主题之一[9]。他提出的“面饰”概念体现了材料与空间的关系。“‘面饰’(Bekleidung)是指用来覆盖内部的建筑材料,并且由别的材料构成的外部面层。这种覆盖既可以是出于技术性的考虑——比如说防止气候的侵蚀,也可能是出于美学上的追求……所谓的材料的正确性则与‘面饰’这一概念有着紧密联系”[3]。森佩尔在《建筑四要素》中,突出论述了建筑的墙体要素:“枝编工艺是墙的本质,挂毯仍然是真正的墙,形成可见的空间边界。它们背后的坚固墙体的存在与空间创造无关,而是为了安全、支撑荷载、耐久性等等……挂毯是空间划分的原初手段”[10]。“挂毯”被视作墙体真正的代表。墙的本质在于空间划分即“挂毯”,而非内部起支撑作用的结构。

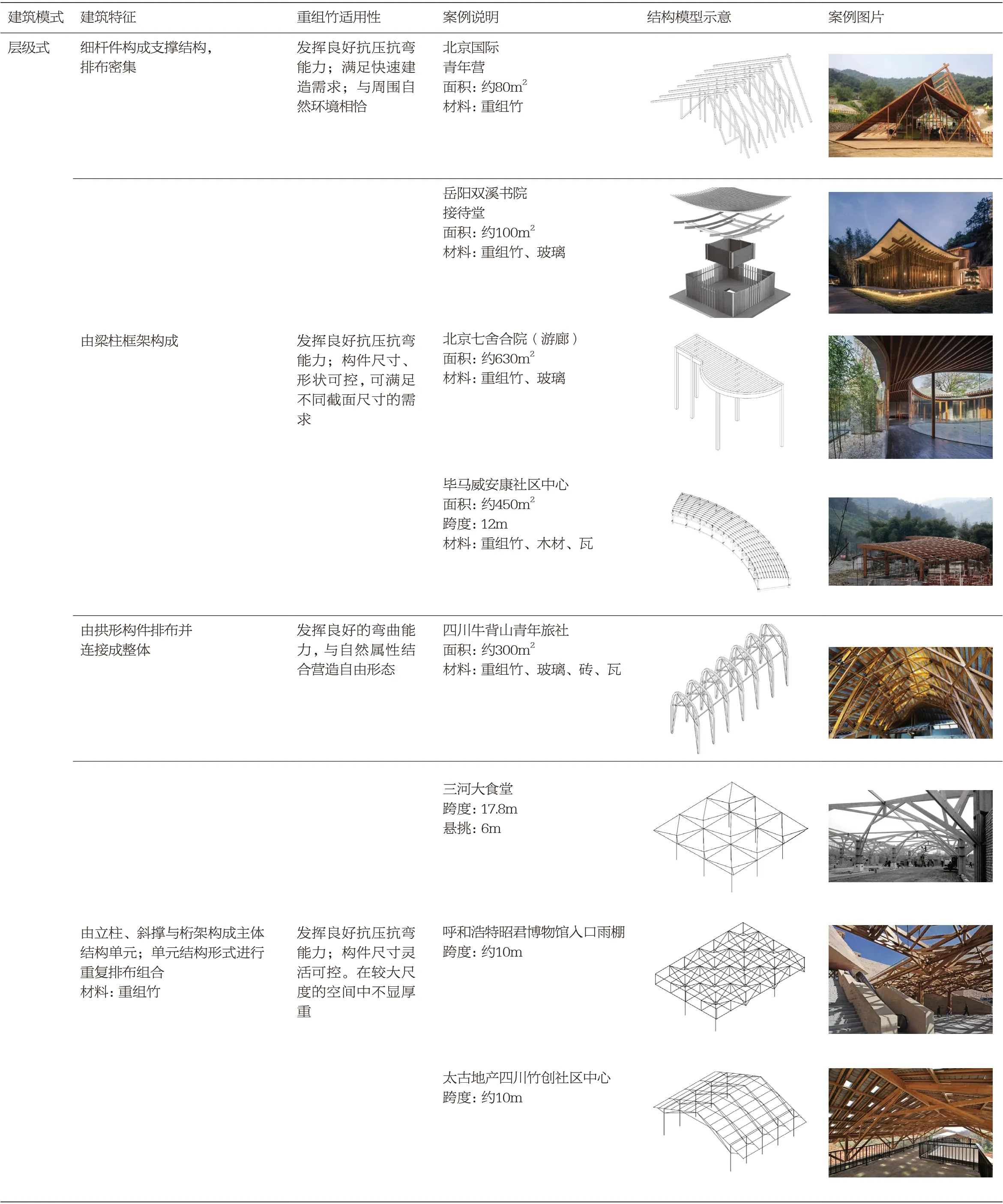

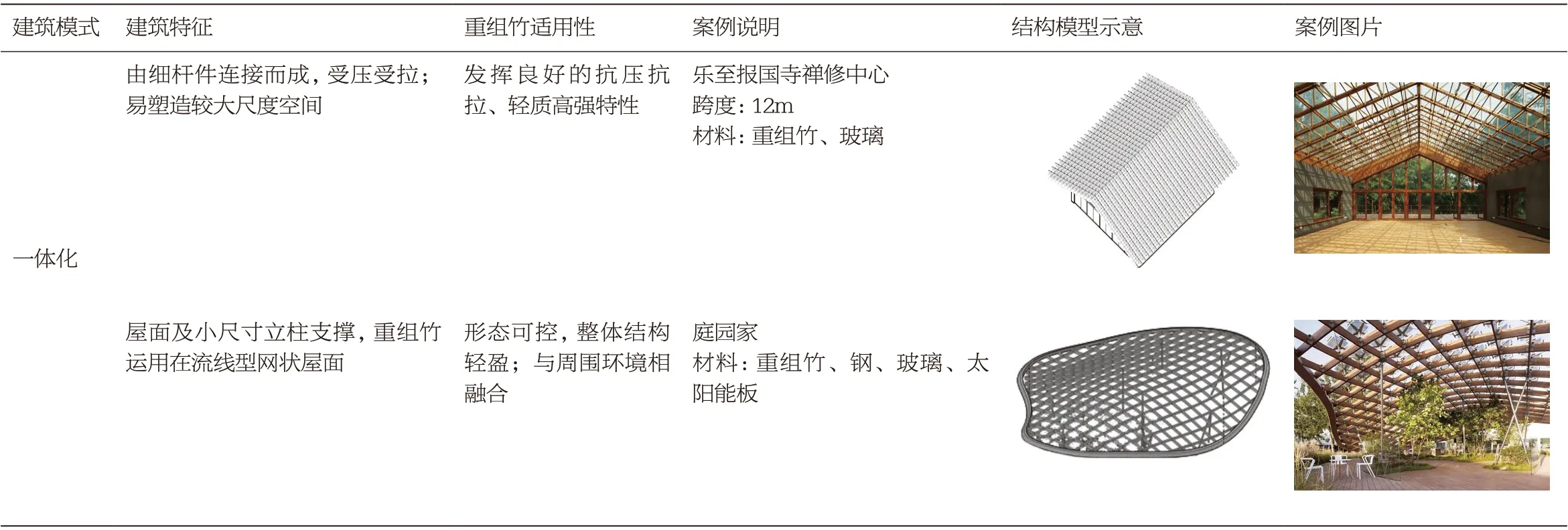

2.2 材料与空间的契合

在以重组竹为主体结构的建筑中,重组竹结构形成建筑的基本框架。通过对直杆件排布的变化与不同的构造方式,在改变空间均质性的同时,能够避免闭塞的分隔感,营造更为通透的空间。例如,三河大食堂采用一级分支空间树状结构,主体仅运用重组竹这一种材料,选择较大尺寸杆件营造一定跨度的开敞空间。屋面贴合着结构的骨架,形成具有高低起伏变化的几何形态,加强了空间的灵动性(图1)。材料与屋面对空间进行直接的塑造,抬高的区域将光线纳入进建筑内部,光照反射在起伏的重组竹屋面内面与肋骨上,形成立体而变化的空间。

图1 三河大食堂内部

又如四川竹创社区中心,其建筑主体由墙体、玻璃门窗与重组竹屋棚构成,构成了屋棚下半开放的屋中屋,屋棚为内部建筑增加了空间上的变化。屋棚由重组竹细杆件构成的屋架支撑,整体结构表现轻盈,在原有建筑高度围合的外墙外延伸了空间(图2)。材料的区分反映了不同的结构,达到空间上的区分。

图2 竹创社区中心

与开敞空间相对的围合程度较高的情况,材料、墙体与空间之间的关系更加紧密。岳阳双溪书院的接待堂采用重型重组竹梁柱构件组合成框架,四根立柱中间加以细杆件竖向排列,增强结构稳定性的同时保证结构的轻量化。立面覆上玻璃材质,整体呈现出现代与古朴相融合的建筑风格。重组竹细杆件实现了粗立柱与玻璃之间、传统与现代之间的衔接过渡的效果。另外,在框架结构的支撑下,重组竹细杆件间隔不等的排列,形成了独特的韵律感。内部围合出中庭空间类似宅院中的天井,但不完全露天,仅取消了屋面而保留了格栅,维持了整体结构的稳定性,也使得建筑的韵律感更加完整。屋面与支撑屋面的格栅采用弧线形态,最低点设置在中心位置,带有传统民居中坡屋顶与天井四水归堂的意向。整体空间虽是规整的四边几何形,运用与玻璃材质结合、开天井与弧面屋面的方法,削弱了空间的方正感与围合感(图3)。

图3 岳阳双溪书院接待堂

3 材料、结构与建筑形式

材料本体在空间的围合和跨越中呈现。如砖石砌筑的穹窿,围合的空间是封闭的、向心的。而以杆件支撑的木构,形成的空间是开放而匀质的。材料的属性决定了建筑内在的力学逻辑与建造方式,材料的组织与连接构成建筑的结构支撑与空间的跨度。弗兰姆普敦在《建构文化研究》中总结了维奥莱·勒·迪克“结构理性主义”原则中最具普适性的是“新型建筑必须……揭示建筑传递荷载的方式”,力学逻辑和建造程序的理性原则乃是无法分离的,它们互为前提,又互为结果[11]。

不同方式组织的结构与建筑将对建筑形式产生重要影响。安格斯·J·麦克唐纳(Agnus J. Macdonald)在《结构与建筑》中将结构对建筑形式的影响归纳为6种关系:①经过装饰的结构(Ornamentation of structure);②结构作为装饰物(Structure as ornament);③结构作为建筑(Structure as architecture);④结构产生建筑生成形式(Structure as form generator);⑤结构被接受(Structure accepted);⑥结构被忽略(Structure ignored)[12]。在现代建筑中可见的是:“②结构作为装饰物”,常见于“高技派”建筑中,由视觉因素驱动设计,结构具象征意义;“③结构作为建筑”,可见于大跨度建筑物、超高层建筑物、轻型建筑与特殊要求建筑(如,19世纪的水晶宫)中,是对新结构技术的展现;“结构产生建筑生成形式/结构被接受”,两者被麦克唐纳放到一起说明,前者结构没裸露,但对建筑形式产生主要影响;后者结构形式正确,但建筑兴趣与结构功能并无密切关系。而“⑥结构被忽略”这种关系需要警惕,情况包括结构因素并未在建筑形式中起到作用;使用简单形式从而阻止了对有潜力的新材料的充分运用;设计时没有考虑结构合理性,特别是大型建筑[12]。

重组竹的材料性能不及钢筋混凝土优越,后者在结构支撑上几乎没有限制,导致结构易被忽略。按照麦克唐纳的描述,重组竹建筑形式与结构的关系多为“结构产生建筑生成形式/结构被接受”。后者通常在当代建筑中体现,也是当代结构与建筑形态的首要关系,而重组竹建筑大多符合前者的范畴。

“形体表达了构成结构的材料性能是对“结构产生建筑生成形式”的描述之一。例如,四川毕马威安康社区中心以重组竹梁柱框架结构建成,最大跨度12m。主体结构采用截面尺寸为 240mm×450mm 的长弧形主梁,发挥了重组竹良好抗弯能力。又如,三河大食堂项目由多个空间树状结构单元拼接而成,能够支撑大面积屋面与6m悬挑,稳定性较平面树状结构更高。主干与枝干都使用直杆件,在主干部位将单杆件复叠从而加厚,并采用多个杆件相互呈角度的方式进行加固处理。节点处增加斜撑保持结构整体稳定性。空间给人感受硬朗而利落。在四川省乐至报国寺禅修中心项目中,重组竹矩形杆件截面仅为20mm×40mm,建构成了跨度超过12m的空间网架结构。轻型、易组装的小型杆件为山林中的建筑建造提供了可操作性,且重组竹轻质高强的特性能够在轻量化结构的条件下,满足一定跨度上的需求。通透的网架覆盖上透明的屋面板,采光充足的同时与自然进行良好的衔接与过渡。

另一个描述是“结构技术并非高级技术,但对建筑形式起主要影响”。例如,北京七舍合院——老旧四合院改造项目,其中新建游廊的主体结构采用重组竹来建立新建空间与老旧木构的过渡。游廊延续了坡屋顶的曲面形态特征,小截面的重组竹立柱与大面积玻璃的运用,使得不大的场地中加建空间不会显得拥挤,加强内外空间的连通。又如,牛背山青年旅舍以拱形重组竹构架,结合参数化设计方法与生成逻辑,排列得到有机形态的、二层通高的屋面[13]。拱形杆件加上两个交叉的斜撑构成一品构架,构架之间以三根长杆件串联成稳定的整体。建筑形式主要受到结构的影响。

4 当代重组竹建构实践

当新材料出现,寻求其建构逻辑的一种方式是从建筑的几种基本形式开始尝试并优化、发展至最明确的关系,包括材料、结构、空间、建造的合理表达,建构物质性层面的合理性得以体现。重组竹的材料属性与建构逻辑的相互共同作用,作为载体传达给人们对建筑的直观感受,激发审美感知。

雷泽和梅本的理论专著《新兴建构图集》集成了对于如何生成当代新建筑的多方面思考,其中包含对于“几何”与“物质”的概念讨论。在“密度与广度”小节中,密度对应物质和材料,广度对应几何和类型[14]。对“密度的差异”的描述是“物质无法分割的差异,例如重量、弹性、压力、温度、密度、颜色和耐久度”[14]。作者认为“我们对建筑设计最重要的变革是将设计概念由用几何形体作为对材料建造的抽象限定,转化为将物质与材料的特性暗示到几何形体之中”[14]。物质材料内部的变化规律存在巨大的创造性潜力,通过对建筑新材料的运用与建构的再思考得以体现。

从层级关系跳出的过程中结构进入了建筑其他层面,如形态、立面的形式、空间的塑造,体现在结构与形式的融合,物质与空间的统一。相对于层级关系的一体化系统,不再是单元式的,区域内是差异的、变化的,通过结构产生的多样性整合建筑。一体化的模式一方面不仅更容易获得自由的形式,另一方面从受力角度而言,一体化使结构的受力机制更加稳定,避免局部失稳对整体结构的影响,对材料的使用更有效率,更合乎逻辑。不仅如此,结构与空间的融合一方面提高了建筑空间的利用率,另一方面使得建筑空间的划分不再依靠墙体,而是形体的变化。

从结构整合建筑的角度来说,一种方向是在已有结构上针对材料特性进行更加清晰的优化,在不断改进的过程中可能产生新的结构;二是从物质密度差异的领域中发展出几何形体,通过类型的限制将其精确地尺度化。第一种模式被普遍运用,昭君博物馆的入口雨棚采用伞骨结构和正负锥形的桁架结构相结合(表2),桁架结构中加入大量斜杆,提高了整体结构稳定性,锥形形态与建筑体量构成的楔形入口构成虚实关系而相呼应。建筑师从材料的构想出发,用新“土”与新“木”——混凝土与重组竹,运用二者之间工艺相似性“模仿”传统材料,同时保留建造痕迹暗示新材料。

表2 重组竹建筑比较

续表2 重组竹建筑比较

从物质密度差异的领域中发展的模式,利用物质组织自身的能力,运用于各种尺度与形式中。“庭园家”项目的网状屋面利用重组竹特性形成自然的曲度与起伏。半高的玻璃墙体完全融入环境中,凸显的是流动的变化的网状屋面,充分将阳光、空气、景观纳入人类的日常生活与情感之中。以重组竹为建造材料的结构与建筑的概念相整合,对结构性能、构件尺度、排布方向、密集程度、屋面形式的优化,来达到力与形式的平衡。

结语

材料是建筑学的一个基本问题,当新型材料出现,这一问题需要被重新讨论。19世纪普遍认为材料“本性”与“真实性”的内涵更多地来源于材料的结构属性,而忽视了其表面属性。森佩尔在二者之间找到平衡,建立了空间与材料表面属性之间的关联。材料的区分可以达成空间的区分,而空间呈现的感受同时反映材料自身的属性。在结构层面,材料结构属性的合理运用,揭示建筑上力的传递。避免单一地关注结构的支撑作用,结构对建筑形态生成产生的影响也是体现材料属性的一方面。

当代建构视野更广内涵更加综合,对建筑要素的并置寻求整体性的解决。基于材料、结构与建造的真实表达但不局限于此,最终建筑要素、技术与理念的融合才是建构的意图。重组竹已越来越多地运用在建筑上,随着建筑师和工程师对重组竹的材料属性与结构、空间之间的关联的认识进一步加深,在当代建构语境下,发展方向关注于如何充分利用、发挥重组竹潜力,改进、创造新的结构技术或更清晰地体现材料与结构、空间的关系与多样性。

(注 支撑教研平台:湖北省城镇化工程技术研究中心、中国联合国教科文组织工业遗产教席项目平台)

资料来源:

图1:https://suzhou.a963.com/works/2016-08/44 0073607.htm?&page=3;

图2:http://www.ikuku.cn/project/taigudichanz huchuangshequzhongxin;

图3:https://www.archdaily.cn/cn/899753/yueyang-shuang-xi-shu-yuan-duo-xiang-jiejian-zhu-she-ji;

表2:

案例图片:

1 北京国际青年营https://suzhou.a963.com/works/2016-08/440073608.htm;

2 岳阳双溪书院https://www.a rchda ily.c n/cn/899753/yue-yang-shuang-xi-shu-yuanduo-xiang-jie-jian-zhu-she-ji;

3 北京七舍合院http://www.archcollege.com/archcollege/2020/01/46596.html;

4 毕马威安康社区中心http://www.ikuku.cn/project/bimawei-ankang-shequzhongxinhaolin;

5 四川牛背山青年旅社http://www.ikuku.cn/project/lidaodezhengniubeishanzhiyuanzhezhijia-2;

6 三河大食堂h t t p s://s u z h o u.a 9 6 3.c o m/works/2016-08/440073607.htm?&page=2;

7 呼和浩特昭君博物馆http://www.archina.com/i ndex.php?g=works&m=i ndex&a=show&id=7523;

8 太古地产四川竹创社区中心http://www.ikuku.cn/project/taigudichanzhuchuangshequzhongxin;

9 乐至报国寺禅修中心http://www.ikuku.cn/post/1882648;

10 庭园家https://www.archdaily.cn/cn/902628/ting-yuan-jia-mad-jian-zhu-shi-wu-suo;

结构模型:

2 岳阳双溪书院https://www.a rchda ily.c n/cn/899753/yue-yang-shuang-xi-shu-yuanduo-xiang-jie-jian-zhu-she-ji;

4 毕马威安康社区中心http://www.ikuku.cn/project/bimawei-ankang-shequzhongxinhaolin;

9 乐至报国寺禅修中心http://www.ikuku.cn/post/1882648;

10 庭园家https://www.archdaily.cn/cn/902628/ting-yuan-jia-mad-jian-zhu-shi-wu-suo。

其余图表为作者自绘。