寻甸一次降雹天气过程的多普勒雷达特征分析

胡卫芬,黄初龙,邓 祥,耿 琼,董思平,曾丽莎

云南省寻甸回族彝族自治县气象局,云南昆明 655200

0 引言

寻甸县属于亚热带季风气候,气候垂直变化显著,类型多样。四季不分明,冬暖夏凉,气温年较差小,日较差大;干湿季分明,雨热同季。近50年,气温升高,降水减少,气候呈暖干趋势。冬春两季受平直西风环流控制,大陆季风气候明显,干旱少雨;夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制,海洋季风突出,多雨,凉爽潮湿。5—10月为雨季,11月至翌年4月为旱季。明显的特点有2个:河谷区与高山区气候差别大、四季不分明。寻甸县年平均气温14.9℃,1月平均气温7.9℃,极端最低气温-13.9℃;7月平均气温20.1℃,极端最高气温33.4℃。无霜期年平均236 d,年平均日照时数2 059.8 h,年平均雷暴日数70 d。年平均降雨量1 022.4 mm,其中5—10月降雨量896.2 mm,占全年降雨量的88%,月最大降雨量370.4 mm,月最小降雨量0.0 mm,降雨集中在每年6—9月,7月最多。气象灾害主要包括暴雨洪涝、干旱、低温霜冻、雪灾、冰雹等。

寻甸县烤烟种植源远流长,1943年云南烟草事务总管理处嵩寻事务所推广美烟(烤烟),仁德、塘子、鸡街3处有三户农户试种,至今已有70多年。寻甸县是昆明市优质烟叶的主产区,年均烤烟种植面积9 333 hm2左右,种植面积和烤烟产量几乎占到全市的1/3。烤烟在团棵后特别怕冰雹,一场冰雹灾害可能造成很大面积的烤烟受损甚至绝收,所以人工防雹显得尤为重要[1]。2002年,寻甸县开始烤烟人工防雹,经过近20年的发展,基本形成了覆盖全县的人工防雹防灾减灾网络体系,为烟农增收、企业增效、财政增长作出了积极的贡献,人工防雹成为全县农业防灾减灾体系的重要组成部分[2]。

强对流天气,特别是局地强对流天气,经常伴随着中小尺度系统的衍生和消亡,强度大,持续时间短,冰雹、大风等灾害性天气常有发生,对烤烟等经济作物极具破坏力[3]。由于其空间尺度狭小和生命史较短暂,常规预报方法无法确定其发生区域和发生时间,但是雷达回波可以在短时间内探测到中小尺度云团和局地强回波,有助于强对流天气的预测预警,便于人影指挥等其他业务工作的开展[4]。本文选取2020年8月21日下午寻甸七星镇必寨村委会的降雹天气过程,针对寻甸特有的地理和天气环境,使用雷达回波组合反射率、垂直剖面、回波跃增等分析此次过程,为今后人影科学指挥、高效作业提供有价值的参考。

1 多普勒雷达回波分析

1.1 组合反射率分析

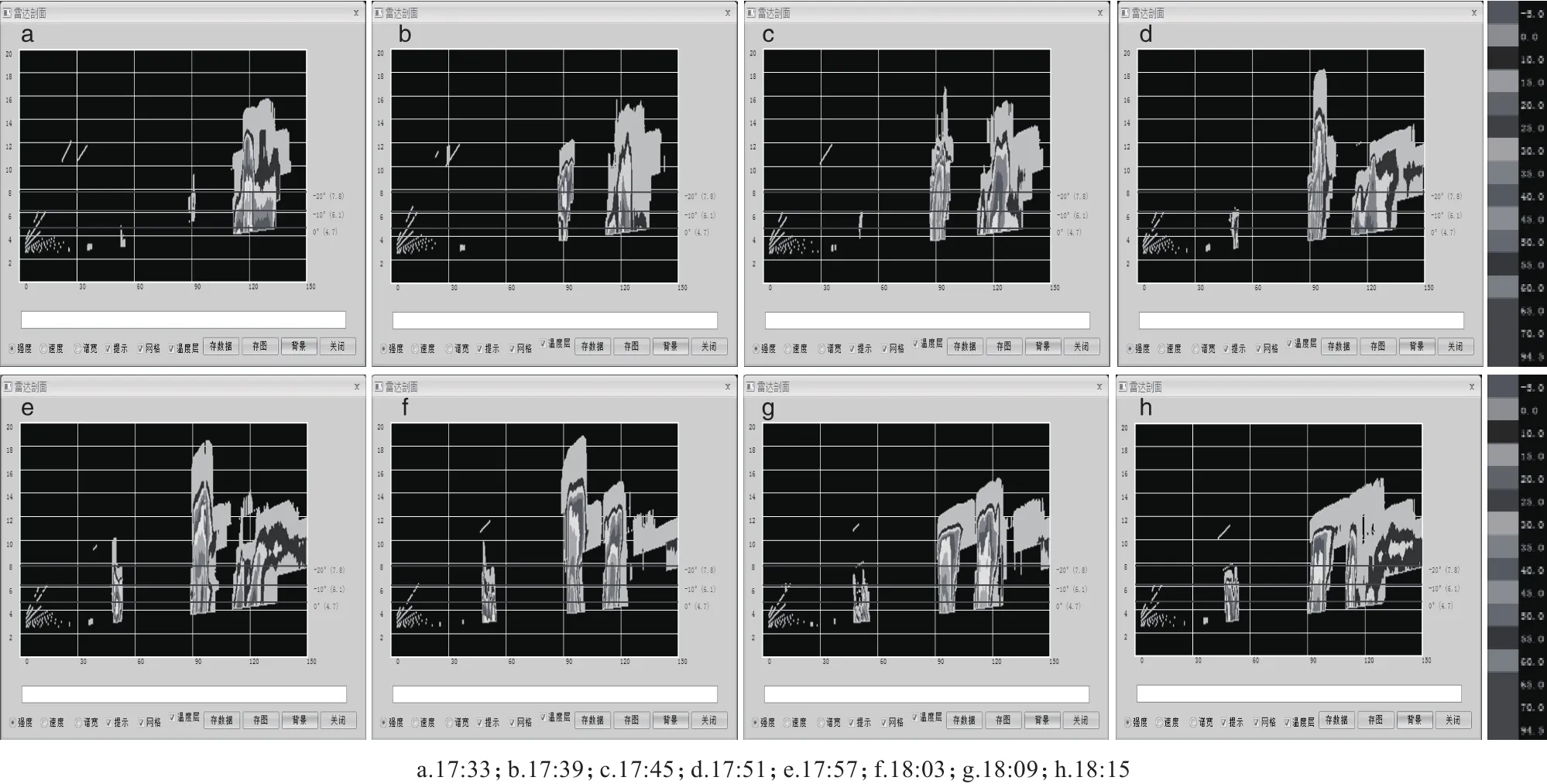

2020年8月21 日17:33(图1a), 寻甸与沾益、马龙交界处呈西北—东南向约50 km的带状对流回波,强中心在三县交界沾益和马龙境内,强度在40~50 dBz之间;寻甸与马龙交界处的对流云处于发展阶段,强中心为30 dBz,其西北外围云系已覆盖寻甸七星腊味作业点,强度为9 dBz。17:39(图1b),寻甸与马龙交界处的对流云西北向移动发展,速度较快,云体面积扩大,主体位于寻甸七星腊味、七星戈必、七星必寨3个作业点之间, 强中心为33 dBz,较上一 时 次“跃 增”24 dBz。17:45(图1c),上述3个作业点之间的强对流云云体面积基本维持不变,移速缓慢但强度加强,中心强度为53 dBz,较上一时次“跃增”20 dBz。17:51(图1d),强对流云云体面积北向扩大,强度继续加强,中心强度为55 dBz。17:57(图1e),强对流云北向移动,强中心云体面积加大,中心强度维持在55 dBz以上。18:03(图1f),强对流云继续北上,主体已移至七星戈必与七星必寨作业点之间,中心最大强度为58 dBz。18:09(图1g),强对流云强度减弱,主体移出七星必寨,位于七星戈必西北向,中心最大强度为50 dBz。18:15(图1h),强对流云强度减弱,继续西北向移动,强中心云体面积从块状演变为条状,之后回波逐渐减弱,强对流天气过程趋于结束。此次降雹天气过程大约发生在18:00,造成必寨村委会烤烟受灾面积213 hm2,绝收面积67 hm2。

图1 2020年8月21日17:33~18:15 0°仰角的组合反射率因子演变图

1.2 垂直结构分析

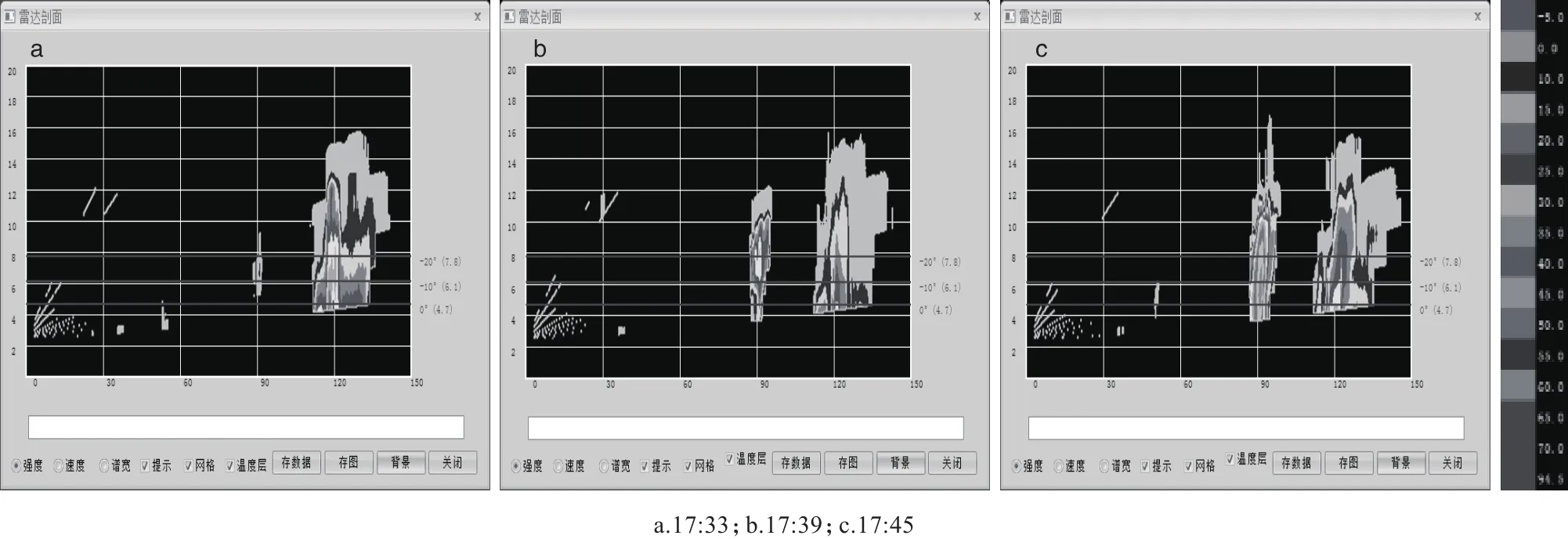

由图2可知,按照冰雹云雷达回波垂直结构分类,把冰雹云雷达回波垂直结构大致分为悬垂体、纺锤体和锥状体三类。寻甸七星镇此次强对流云距昆明棋盘山雷达站90 km左右,分析17:33~18:15强对流云的雷达回波垂直结构,可知17:33~17:39冰雹云雷达回波垂直结构为悬垂体,这个过程中强回波区主体位于回波中上部,总体呈现上宽下窄的结构体,表明强对流天气处于形成、发展阶段,预示将可能出现雷雨、冰雹天气过程;17:39~18:03冰雹云雷达回波垂直结构为纺锤体,这个过程中强回波区主体处于回波中部,总体呈现中部宽且上下发布较为均匀的结构体,通常表明强对流天气处于发展和趋于成熟稳定阶段,即将或已出现雷雨、冰雹天气过程;18:03~18:15冰雹云雷达回波垂直结构为锥状体,这个过程中强回波区主体处于回波中下部,总体呈现上窄下宽的结构,通常表明强对流天气过程开始减弱并逐渐消散。

图2 2020年8月21日17:33~18:15垂直结构演变图

1.3 回波跃增分析

17:39(图3b),寻甸与马龙交界处的对流云中心强度为33 dBz,较上一时次17:33(图3a)9 dBz“跃 增”24 dBz。应该说,此次降雹天气很明显的前兆特征之一就是这两个时次的跃增。至于17:45(图3c)53 dBz较17:39(图3b)33 dBz“跃增”20 dBz,在常规的防雹工作中,工作人员很容易就能发现并采取相应措施。这里着重分析了17:33~17:39这6 min的 回 波 跃 增 演 变。17:33(图3a),寻甸与马龙交界处的对流云处于发展阶段,其西北外围云系已覆盖寻甸七星腊味作业点,强度为9 dBz。17:39(图3b),上一时次的对流云主体于位移寻甸七星腊味、七星戈必、七星必寨3个作业点之间, 强中心为33 dBz,较上一时次“跃增”24 dBz。

通过事后走访了解和总结分析得知,指挥人员和作业人员在这个节骨眼上未能捕捉到这个具有指示性意义的关键信息——“跃增”,就未能及时申请作业。七星必寨作业人员和村两委干部事后这样描述:“那天的天气十分罕见,这么多年来也没碰到过。云从马龙那边过来,风也没刮、雨也没下,但是一来就是狂风暴雨和豌豆大的冰雹砸下来,来不及反应。”从描述中,可以获取一些信息,这次对流云发展迅速,大家来不及反应,特别是作业人员的前哨观察几乎未能起到预警作用,这点是可以分析出来的。17:39(图3b),对流单体最强部分30 dBz以上区域高度位于5.2~9.9 km之间,最大宽度为4.2 km。且6 min之内就跃增24 dBz,是典型的强对流单体,正处于旺盛发展阶段,证明下层水汽正加速辐合上升。最先与强对流云“相遇”的七星腊味作业点海拔1 937 m,距强对流单体最强底部(5.2 km)有3 263 m。因强对流单体就位于作业点上空及其东南方,肉眼很难看到30 dBz以上区域,也无从判断其危险性。故而县指挥中心17:40提醒该作业点注意观察时,他们觉得“没打雷、也没刮乱风,不危险,再等等看。”17:45(图3c),强对流云发展至七星镇这3个作业点之间,虽然都积极申请防雹作业,但是因安全射界和空域限制,待17:57批复下来,即便都已作业,但已错过了最佳的作业时机,降雹也就随之而来。

图3 2020年8月21日17:33~18:15回波跃增演变图

2 结论

(1)多普勒雷达和省市县三级一体化指挥平台各具优势,要紧密结合起来使用,以便发挥各自的最大效益。

(2)强对流云的垂直结构对冰雹云的发生发展具有很好的直观判断作用。

(3)强对流云的“跃增”是冰雹云维持和发展的重要信号,也是防雹的一个提前量判定指标。

3 冰雹灾害防御建议

人工防雹是目前防御冰雹灾害的有效手段,此外为长远考虑,有提出3点建议:

(1)合理布局,择优种植,避开雹击带。根据冰雹多发生在冷空气路径的迎风坡、峡谷大曲道地区等。在雹灾多发区不种或少种烤烟,尽量将烤烟种植在少雹区。

(2)加强管护。苗期要用拱棚或大棚育苗,防止塑料薄膜损坏。移栽后一旦发生雹灾,应加强肥水管理,促进新叶生长,减少损失。

(3)植树造林,绿化荒山,改善局地小气候。植树造林,绿化荒山,增加森林植被,改善生态条件,减缓上午地面增温幅度,降低下午热对流强度,从而减少局地冰雹灾害。