从“锅庄”到“萨朗”

——羌族节庆歌舞音乐中的民族认同与文化互动

○ 李 蓓

研究缘起

1987年,四川省民宗委将每年十月初一确定为羌历年,随之而来的另一个重要事件便是将以圆圈表演著称的歌舞形式用“萨朗”二字定名。事实上,这一在局外人看来无可轻重的变化对羌族人而言却有着不可估量的意义。从过去将这种歌舞称为“锅庄”到如今正名为“萨朗”,不仅代表着当代羌民族音乐文化认同由分离渐趋统一,从某种意义上,它也宣告了羌族文化自觉意识在漫长风雨兼程后的全面复苏。

从“锅庄”到“萨朗”作为民族音乐学研究个案折射出明显的族群认同问题。国内外学者关于如何区分族群并形成自我认同意识这一问题各有不同见解。宏观而言,这些见解主要分为“客观文化特征论”与“主观认同论”。“客观文化特征论”是一种以宗教、民族固有的语言、体质特征、风俗习惯等因素作为区分不同族群的主要依据。而“主观认同论”则认为区分族群的并非是宗教、语言、体质特征、风俗习惯等这一类客观条件,该学说代表人物弗雷德里克·巴斯在其代表作《族群与边界:文化差异下的社会组织》一书认为:“各族群间的‘边界’并不是地理位置上的界线,而是由一套又一套不同的价值标准所划分的。而文化、价值观念是随时间流逝不断变化着的,所以‘边界’在历史上是一个不断变化着的动态过程,这就体现为族群间的融合或分化现象。人们根据现实利益、互惠原则不断地就界线作着调整,这一‘边界’是可以不断运动的,会随着族群的需要而重新划定。”①〔挪威〕弗雷德里克·巴斯主编:《族群与边界:文化差异下的社会组织》,李丽琴译,马成俊校,北京:商务印书馆,2014年,第7–8页。

微观而言,在“主观认同论”的自身内部,还存在着“根基论”与“工具论”两种观点。“根基论”强调情感的作用,认为族群之间存在的差异是从上代遗传下来的,一种根基性的情感因素在认同中发挥着关键作用。而“工具论”则表现出明显的社会实用性,认为不仅族群的观念是在争夺政治、经济利益的过程中形成的;而且,族群认同是会伴随着政治、经济利益的变化而不断调整的。在“工具论”者看来,区分族群的依据不是传统认知上的客观文化,而是人们在追名逐利的过程中,族人对族群文化的操纵、建构与发明。

梳理这些理论,具体到对羌族“萨朗”问题的观照,笔者不禁追问:这种由“锅庄”到“萨朗”是怎样的一种动态认同过程?为什么会出现一种修正?这种修正是主动还是被动的选择?是怎样的原因造成这种认知上的变化?

带着这些问题,基于这一认识,笔者于2018年、2019年、2020年连续三年深入四川省北川、汶川、理县参加当地的羌历年节庆仪式活动,尝试在羌族文化语境中体验观察不同地区羌族音乐的表现形式,积淀思考关于“锅庄”向“萨朗”变化的文化成因。笔者深感族群认同理论固然多种多样,国内外学者从各自角度发展出不同的观点,令我们可以更为全面地认识族群界定和族群认同的相关问题。然而,在研究从“锅庄”向“萨朗”的文化选择与变迁问题的过程中,笔者更为切实感受到的是,这些理论之间并不存在不可逾越的界线。在客观现实中所遇到的族群与认同的问题,远比理论归纳更加复杂。单一角度不足描述和勾勒现象的复杂,多重角度和理论综合的处理对于深描和分析应该更具实际意义。

一、名称演变:从“锅庄”到“萨朗”

羌族歌舞传统中占大多数的是娱乐性舞蹈,娱乐性舞蹈又分为自娱性与集会性两种。②李措毛、牟英琼、谭壮编著:《藏族与羌族舞》,北京:蓝天出版社,2015年,第97页。无需赘言,自娱性舞蹈多为个人独白式遣兴之举,它几乎没有观众,是一种并非供他人观赏的有意识表演,带有很明显的非目的性和去功利化特色。与此形成巨大反差的集会性舞蹈则主要以“萨朗”为代表。作为一种每逢羌族传统节日、欢庆丰收时所跳的群体歌舞形式,它尤以情绪欢快开朗、动作优美自如著称。羌族集会性舞蹈采用典型的圆圈队形,舞者相互手拉手、围着火塘翩翩起舞。不言而喻,集会性舞蹈的表演性和娱乐性极易激起舞者间的共鸣,舞蹈的感染力极易激发群体愉悦感。

由于藏族和羌族地理位置交界,文化交流频繁,两者的音乐舞蹈存在不少相似之处。其中,藏族集体歌舞统称“锅庄”,羌族集体歌舞统称“萨朗”。虽然二者称谓不同,但究其表演形式均属圆圈歌舞类属。例如,“萨朗”在形式上非常近似藏族的“锅庄”,所以人们也会把欢快的“萨朗”称作“喜事锅庄”。事实上,在“萨朗”出现以前,学界长期以“锅庄”称谓羌族集会性歌舞。以“萨朗”为羌族集会性歌舞定名,其实是近几十年学界研究才渐成共识的结果。这一修正历程,从下文羌族民歌分类法的学术史源流梳理中可以一探究竟。

在笔者已知的羌族民歌分类法中,存在两种不同分类的方法。其一,以歌词内容为分类依据。《羌族简史简志合编》③中国科学院民族研究所、四川少数民族社会历史调查组编:《羌族简史简志合编》,北京:中国科学院民族研究所,1963年,第38页。将民歌分为劳动颂歌、反压迫斗争颂歌、赞歌、情歌、丧歌、酒歌六类。《羌族文学史》④李明主编,林忠亮、王康编著:《羌族文学史》,成都:四川民族出版社,1994年,第222–256、358–478页。将民歌分为古代和近现代两类。古代民歌被分为劳动歌与习俗歌,近现代民歌被分为劳动歌、控诉剥削压迫歌、妇女诉苦歌、情歌、民间小调、儿歌等。以歌词内容作为分类依据的做法最大的问题在于模糊萨朗的歌舞音乐特点,导致不同歌词的萨朗会被分散到各种不同的歌曲类别中,给研究工作带来了不同程度的不便。

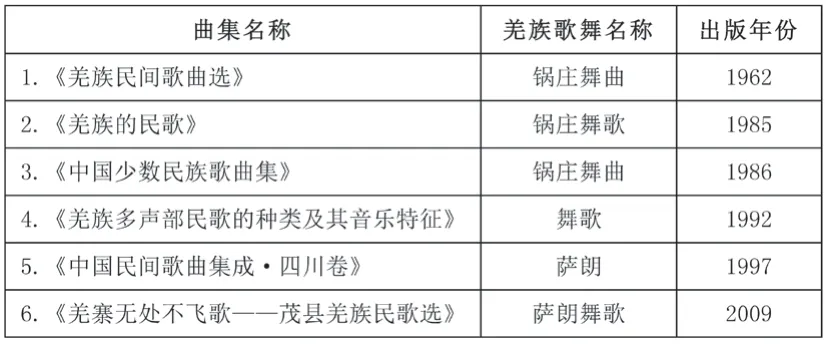

其二,以音乐功能为分类依据。《羌族民间歌曲选》⑤中国音乐家协会四川分会编:《羌族民间歌曲选》,成都:四川民族出版社,1962年,第1页。将羌族民歌分为山歌、酒歌、喜庆歌、锅庄舞曲、宗教仪式歌曲五种。严玉良在《羌族的民歌》⑥严玉良:《羌族的民歌》,《中国音乐》,1985年,第2期,第80页。中把羌族民歌分为民歌和舞歌两大类,根据演唱形式又划分为山歌、酒歌、喜庆歌、锅庄舞歌、宗教礼仪歌曲五大类。《中国少数民族歌曲集》⑦文化部《中国少数民族歌曲集》编辑组编:《中国少数民族歌曲集》,北京:人民音乐出版社,1986年,第203–204页。在解释分类法时指出:“羌族民歌包括民歌和歌舞两大类,约有五种形式。山歌(抒情山歌与劳动山歌)、酒歌、喜庆歌、锅庄舞曲(丧事锅庄与喜事锅庄)、宗教仪式歌曲。”樊祖荫先生《羌族多声部民歌的种类及其音乐特征》⑧樊祖荫:《羌族多声部民歌的种类及其音乐特征》,《中国音乐学》,1992年,第1期,第50页。中将羌族多声部民歌分为山歌、劳动歌、酒歌、舞歌、祈祷歌五类。《中国民间歌曲集成·四川卷》⑨《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·四川卷》编辑委员会:《中国民间歌曲集成·四川卷》,北京:中国ISBN中心,1997年,第1,357–1,360页。将羌族民歌分为山歌、劳动歌、酒歌、风俗歌、萨朗五类。《羌寨无处不飞歌——茂县羌族民歌选》⑩萧常纬、周世斌编著:《羌寨无处不飞歌——茂县羌族民歌选》,北京:人民教育出版社,2009年,第1–3页。则出现了风俗歌、劳动歌、山歌、酒歌、萨朗舞歌五类。(见表1)

表1 羌族歌舞不同时期名称变化表

通过对羌族民歌的分类可以看出,根据歌曲内容、体裁结构、演唱形式等各式各样的分类方法层出不穷,然而,歌舞类始终作为单独一类出现。最早使用锅庄舞曲的《羌族民间歌曲选》是否应当将萨朗歌舞当作锅庄收录其中值得商榷。书中在解释锅庄舞曲时说:“‘锅庄’舞曲,是指羌族民间歌舞中的歌曲。‘锅庄’这个词并不是羌族的词汇,而是四川省各族人民对于省内各少数民族民间歌舞形式的一种笼统的习惯称呼。羌族人民也一直沿用这个词来称呼自己民族的歌舞形式……另外两个地区由于接近藏族地区,与藏族之间的交往也比较频繁,因而在歌舞方面受藏族的影响较大,特别是赤不苏区,该地区所流行的歌舞中,有很大一部分与藏族歌舞类似。”⑪中国音乐家协会四川分会编:《羌族民间歌曲选》,成都:四川民族出版社,1962年,第3–5页。是“锅庄”还是“萨朗”,梳理这一名称的学术史过程,令我们看到学界对羌族歌舞走过一个不断加深的认识过程。

二、文化互动:是“锅庄”还是“萨朗”

羌族作为我国现存最古老的民族之一,各村各寨庆祝羌历年是当地传统,只不过早些年间的羌历年在羌族聚居地区没有统一的时间。一般来说,羌历年是每年秋收结束后,各村寨根据自己的安排确定,而后举行庆祝仪式。仪式主题内容比较单一,主要就是羌民集体跳萨朗。时间短则三天,长则一周。

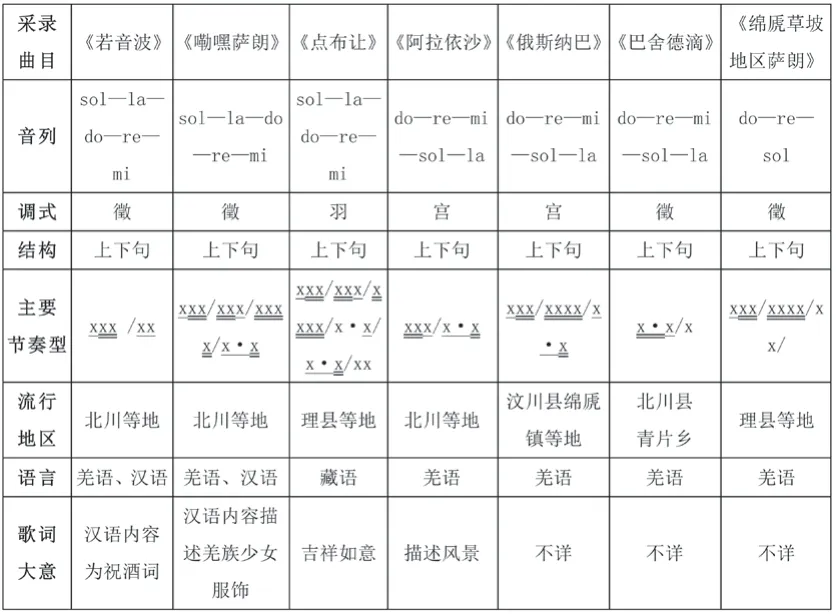

笔者在2018年、2019年、2020年三次羌历年节庆仪式中共采录5首萨朗、1首锅庄。萨朗《阿拉依沙》则是由北川非遗文化保护中心提供视频资料,笔者记谱。6首萨朗谱例中,徵调式4首,宫调式2首,锅庄为羽调式。(见表2)

表2 6首萨朗音乐形态统计表

除上述谱例之外,笔者统计了《中国民间歌曲集成·四川卷》中萨朗与锅庄的全部谱例,其中萨朗共8首,徵调式6首,占75%,羽、宫调式各1首,占12.5%;锅庄共30首,其中羽调式16首,占53.3%,商调式6首,占20%,徵调式4首,占13.3%,宫调式2首,占6.7%。综上所述,笔者采录到的萨朗与锅庄具有一定的代表性,可以作为形态分析研究的对象。

(一)音乐文化互动生态特征:“藏羌交融”

1.共性

如果以关键词的方式来归纳萨朗和锅庄的特征,笔者认为,藏羌交融与羌魂犹在可以较好地体现二者音乐文化互动作用下的生态关系。

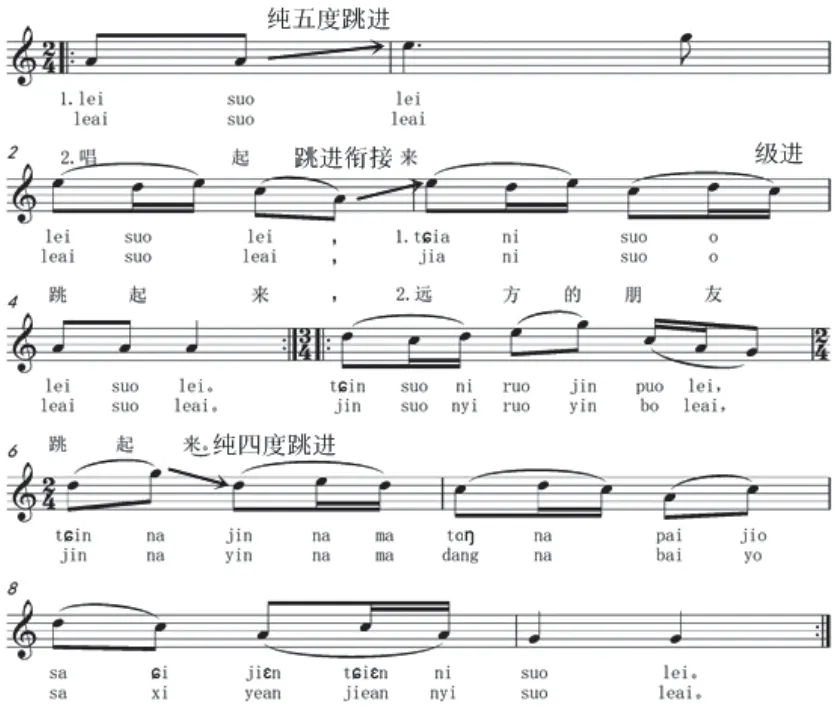

一般来说,萨朗与锅庄音乐旋律的进程皆多为大小二度和大小三度的级进,并多采用纯四度或纯五度的跳进音程作为乐句之间的衔接来变化舞曲的感情色彩,甚至在两个民族的“锅庄”中均流行着一些相同的舞曲,诸如“牵多”“纳那哩西莫”“若英波”等,从乐曲到歌词均相同(仅个别词的发音略有区别)。⑫徐学书:《嘉绒藏族“锅庄”与羌族“锅庄”关系初探》,《西藏艺术研究》,1994年,第3期,第15页。(见谱例1)

谱例1 羌族萨朗《若音波》⑬采录自2018年北川羌历年萨朗大赛北川县青片乡表演队的演出。本文谱例中的羌语演唱部分皆以国际音标与羌语拼音标注,萨朗音乐本体特征选取部分标注。;李蓓采录、记谱

这首《若音波》是广泛流行于羌族地区的萨朗歌曲,G徵调式,音阶为sol——la——do——re——mi。笔者在2018年北川羌历年拍摄、记录下全曲。从风格上看,这首歌曲带有明显的羌族歌曲特征,也符合徐学书在《嘉绒藏族“锅庄”与羌族“锅庄”关系初探》中对嘉绒藏族“锅庄”的形态特征定义。他在文中说这首歌曲也同样流行于嘉绒藏族地区,并且也是一首藏族锅庄歌曲。笔者在观看这支萨朗时发现它的舞步也带有藏族风格,在歌曲后半段男女开始以左脚为轴心,右边身体转向左边的同时连续重踏两次右脚,这个动作在藏族舞蹈中就非常常见,说明这首歌曲带有羌藏融合的特征。

2.个性

《中国民间歌曲集成·四川卷》中记录四川藏族民歌主要以“1 2 3 5 6”加上“4”或“7”构成六声性旋律,其中嘉戎地区的民歌以七声音阶为特点,笔者采录到的这首《点布让》(吉祥如意)基本符合这个特点,所以也印证了萨朗与锅庄的主要区别。这支锅庄舞曲是bE羽调式。为七声调式,bC为清角,F为变宫。在演唱时,由男性领唱,女性完全重复跟唱。第1小节相当于引子,第2、3小节会重复演唱,之后再重新演唱第1小节,然后再重复演唱第2、3小节,在这个过程中,旋律速度会不断加快,舞步也会随之加快。虽然一共只有三小节的旋律,但是通过旋律节奏的变化,会产生很强的韵律感。

在旋律的变化上,第1小节出现了向下五度的跳进,这也与笔者收集到的羌族萨朗多出现的四度跳进不同。另外第2与第3小节还出现了半音的级进,从听觉上使得旋律整体与羌族萨朗表现出不同。(见谱例2、图1)

图1 阿坝藏族羌族自治州理县2020年羌族新年迎新晚会上表演的嘉绒藏族锅庄《点布让》(李蓓拍摄)

谱例2 羌族萨朗《点布让》;李蓓采录、记谱

(二)音乐文化互动生态特征——“羌魂犹在”

1.曲式结构:大同小异,基本以上下句构成羌族萨朗一般为上下句结构,曲体短小,音乐语言凝练。如笔者采集的《阿拉依沙》,其歌词为典型的四句体,第一遍使用羌语演唱,每句的结尾处都会使用“阿拉依沙”,这个衬词无具体含义,仅抒发内心情感,第二遍使用汉语演唱。(见谱例3)

谱例3 羌族萨朗《阿拉依沙》⑭采录自四川省绵阳市北川非物质文化遗产保护中心视频资料。;李蓓记谱

歌词与旋律的关系是一个音对一个字,旋律起伏不大,仅有两处出现四度跳进,体现出这首萨朗歌舞具有抒情性比较强的特点,舞蹈动作也相对舒缓。

歌曲和舞蹈的配合,还表现在每一个乐句唱完后,总要反复一次,形成一种对应的效果。由于羌族无文字,舞蹈歌曲亦为代代口传,歌词中虚词和单句重复较多,并夹杂不少古羌语,现已无从得知其意。

2.部分萨朗歌词内容已失传

羌族没有自己的文字,所以只能通过口传的形式来传承文化,导致现在一部分萨朗歌词的文字内容不得而知,唱的人只知道老人们是这样唱的,并不知道歌词的意思。另外羌族聚居地区分南北方言区,不同地区语言差异也比较大,就算同是羌族也会听不懂另外一个羌族地区的方言。

这是在2020年理县羌历年开幕式中唯一一首羌族萨朗,选材于省级非物质文化遗产代表项目“羌族萨朗”,由于是节选了萨朗的一些音乐片段,所以整首歌曲的旋律较为简单。(见谱例4)

谱例4 羌族萨朗《巴舍德滴》;李蓓采录、记谱

这首流行于理县羌族地区的萨朗仅有do——re——sol三个骨干音,低音sol——do为纯四度关系,在全曲中出现这种纯四度的跳进很多次,而且第2小节与第4小节的结束音是向下纯四度的关系,所以判断这首歌曲为bE徵调式,这也是羌族萨朗的主要调式。

综上所述,在音乐本体上,萨朗具备两个特点:

第一,萨朗歌曲有谱例记载的并不多,大多数是徵、宫调式。曲式结构上大同小异,基本以上下句构成、舞蹈形态简单古朴,具有久远的历史。羌族人民经常会根据掌握表演的时长和个人喜好将同一首曲调搭配上不同的歌词,并且在处理节奏和骨干音方面较为灵活,从而形成了羌族萨朗歌曲、歌词、舞蹈灵活搭配的特征,也导致萨朗的歌词既有藏族词汇又有羌族词汇,甚至还有汉族词汇,给解析歌词内容带来了困难。

第二,笔者在羌历年中收集的萨朗大部分都是徵、宫调式,这就与藏族锅庄主要的羽调式、商调式形成了明显的区别,古代氐羌部族起源于甘青高原,一路向西南藏彝走廊地区不断迁徙,在这个过程中,这个民族经历了“起源——分化——融合”,至今还保持着本民族的音乐特征。

3.身体记忆:舞蹈的腿部动作

根据《中国民族民间舞蹈集成·四川卷》下册总结的萨朗歌舞的舞蹈步伐组合基本包括起步、主体动作、结束步三个部分。开始一般是右脚踏地,左腿抬起为止。然后主体动作是转换为以左脚为重拍的舞步。最后结束步多是右腿前吸撩出。起步与结束动作种类不多,较为单一,节奏较为固定,动作开始出现变化主要是在主体部分,而音乐也在这一部分出现变化。从起步进入主体动作就代表着萨朗进入了高潮部分,腿部动作也会变得复杂多变,部分歌曲在这个部分还会出现队形的变化,这也是萨朗歌舞最精彩的部分。结束动作是最简单的部分,仅有三种步伐的变化,这也代表着歌舞由“动”向“静”的转化。⑮中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成·四川卷》,北京:中国ISBN中心,1993年,第1,268页。

所以从萨朗舞步组合的特点来看,除了起步与结束部分相对固定之外,中间的主体动作可以自由变化,舞者也可以根据心情自行组合舞步,这种组合模式使得萨朗歌舞不受环境、音乐伴奏以及人数的限制,可以随时随地起舞,尽兴抒情。

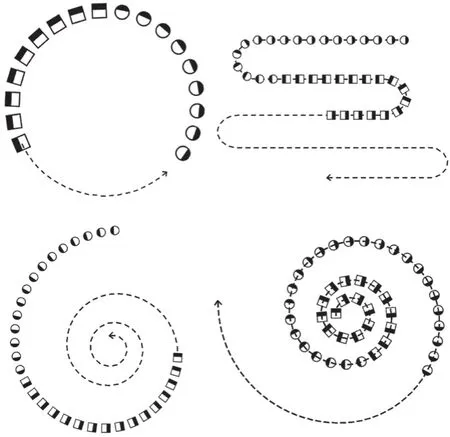

4.队形设计:圆圈舞的简单古朴

萨朗这种群体歌舞的形式可以从内在表现与外在表现两个方面来分析。首先,内在表现主要体现在这种圆圈歌舞的形式,可以追溯到远古的部落文化时期,这种多人执手围成一个圆圈跳舞,可以体现这个民族的凝聚力与向心力以及在舞蹈过程中潜移默化形成的民族认同感。其次,外在的表现主要体现在,萨朗歌舞的舞蹈动作带有强烈的羌族生活气息,有很多生活化的舞蹈动作表达,这种特殊的表现形式也蕴含了羌族的地域形态、风俗习惯、历史沿革等变化。笔者将《中国民族民间舞蹈集成·四川卷》下册中出现的萨朗队形做了整理,主要有以下四种⑯同注⑮,第1,287–1,288页。图2为笔者根据《中国民族民间舞蹈集成·四川卷》下册中的萨朗队形自绘,图中的方块代表男性,圆形代表女性。分别为:大圆圈图、龙摆尾图、卷心菜之一图、卷心菜之二图。(见图2):

图2 萨朗队形

从图2中可以看出,萨朗的队形主要是由男性和女性共同组成的圆圈状或者是半包围的形状,领头的是男性,在舞蹈的过程中,男性和女性可以手拉手,也可以不拉手,但领头的男性不会跟队尾的人拉手。舞蹈人员全体向右沿逆时针方向挪动,并且根据实际歌曲的时长与节奏调整所转的圈数。

所以,由于历史原因,羌族生活的区域大多都与藏族地区接壤,因此他们在文化习俗方面都有许多相似之处,特别是在音乐舞蹈文化方面,都有圆圈歌舞的形式,这是两个民族长期的历史、文化等因素所致,因此对萨朗的研究,不能将它置于独立的或者是单线的研究思路,更应将它放在整个大的藏缅语族中。只有这样,才能准确把握羌族萨朗的本质,也才能够把握住羌族与藏族的音乐文化互动生态。

三、当代变迁:羌族萨朗的文化自觉

费孝通先生所提出“文化自觉”理论认为:“文化自觉只是指生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它发展的趋向,不带任何‘文化回归’的意思,不是要复旧,同时也不主张‘全盘西化’或‘坚守传统’。自知之明是为了增强对文化转型的自主能力,取得为适应新环境、新时代而进行文化选择时的自主地位。”⑰费孝通:《重建社会学与人类学的回顾和体会》,《中国社会科学》,2000年,第1期,第44页。羌族萨朗在当代的变迁,令我们看到音乐文化互动过程中的文化自觉。

(一)从节庆仪式向文化展演的转化

在传统的节庆仪式活动中,跳萨朗是羌族当地群众之间的情感互动表现,体现了羌族能歌善舞的特征,羌族群众通过萨朗这种群体舞蹈的形式,加深了人与人之间的默契,民族认同感油然而生,各部落各羌寨之间的紧密关系通过这一形式得到维系。所以萨朗还承担着文化传承、心理调适、族群整合的功能。然而,在当地大力发展经济旅游的前提下,经过源于民族主观调整下的各种文化包装的羌历年节庆仪式已然变成了一场大型热闹的“文化展演”。

这种“文化展演”通常涉及展演主题、展演者、观众、场域与媒介。第一,展演主题,羌历年节庆仪式在主题的选择上,会刻意选择那些直观的、特殊的、带有浓厚“异族”特色的进行展演。第二,展演者,有一部分是来自本地,另外还有一部分是从别的羌族聚居地区邀请来的,他们会按照表演的内容要求,临时换上符合内容的民族服装进行羌族特色活动展演。第三,观众,与传统封闭的羌历年节庆仪式相比,建构后的羌历年节庆仪式是开放的,参与活动的观众包括专家学者、媒体记者、政府官员以及那些过来探寻“异族”文化的游客。第四,场域与媒介,由在特定地点、特定时间和特定内容举行的羌历年节庆仪式变成当地政府选定地点、时间、内容的大型旅游文化展演活动。

(二)从精神需求向经济诉求的转化

在传统羌历年节庆仪式活动上,萨朗主要起到娱乐群众、传承羌族文化的重要作用。现今的萨朗在当地政府“文化搭台,政策引导,经济唱戏”政策影响下,通过旅游经济得到切实利益的羌族聚居地区群众逐渐认识到自身文化传统的有用之处。在想改善自身经济条件的心理驱动下,会更加大力地发掘和积极主动地展示本民族文化,有些甚至为了招揽更多慕名而来的游客,刻意打造一些具有本民族特色的文化设施,并且穿着平时并不穿的民族服饰。

这是一种基于“逐利”本能而产生的主体能动性的表现,从客观上看,这使羌族文化在民族主体的无意识下得到了传承与发展,同时在这个文化展示的过程中,羌族的文化自豪感和认同感得到了增强,代价就是从一定程度上消解了节庆仪式中的神圣感。

(三)从部落信仰向民族节日的转化

传统的羌历年节庆仪式活动基本以宗教祭祀内容为主,现在的羌历年已然成为当地展示羌族文化、招揽游客、发展经济的重要平台。人们关注的重点已不再是羌历年仪式所表达的宗教信仰意义,而是这个仪式所呈现出的东西是什么。在现今的羌历年节庆仪式,羌民会盛装参与其中,但是对仪式最原始的含义不甚了解,甚至祭祀的内容是什么都不知道,大部分都是被要求参加或凑热闹过来,但这种行为在无形中也维护了羌族节庆文化的传统。这也证明羌历年节庆仪式已经剥离了信仰的内核,成为羌民族文化重要的组成部分。

(四)从聚落整合向民族认同的转化

传统的羌族村寨通常都会建在高山的半山腰上,几十户人家组成一个寨子,一般节庆仪式基本也是以村寨为单位举行,祭祀共同信仰的神明,这种仅在临近寨子举行的节庆仪式活动规模也不会很大。而现在的羌历年节庆仪式活动由北川、汶川、茂县、理县四县政府轮流举办,已经变成一个地区的节庆活动,参与的群众更多,规模更大,庆祝时间更长,活动内容更丰富。使羌历年节庆仪式活动成为羌族聚居地区共同的文化表征,成为羌族人民加强构建民族认同的强力纽带,也加深了本族之间的联系,这个活动本身也成为了族群认同的标志。

笔者在采风中发现,羌族各村寨之间都存在差异,不仅有服饰上的差异,也有语言的差异,萨朗的舞蹈动作也存在风格差异,这些差异在现今羌历年节庆仪式活动的推动下,已然逐渐变小,因为节庆仪式会将他们聚在一起,他们会自发地学习更“好看”更“流行”的风格,整个羌族文化审美的走向会具有趋同性的特征。

(五)从民族歌舞向文化符号转化

从羌历年节庆仪式活动内容方面来看,传统的羌历年活动内容主要是体现古羌民的农耕文化和祭祖、祭神等方面的情况,形式内容较为单一,参与者有限,都是在释比的带领下在本族内部进行。在现今的羌历年活动中,由于参与对象不仅限于本族,还有一大部分慕名而来的游客,所以过去仪式中的祭祀内容受到缩减,甚至在释比带领下进行族群内部的制度制约这部分内容都做了改编或者弱化处理,而互动性高的活动内容得到了大幅增加,如羌族特色农产品展销、萨朗大会、篝火晚会等已经逐渐成为羌历年活动的重要组成部分。

与此同时,当地政府与“非遗”保护中心大力推动萨朗的多元化发展,近年来在羌历年活动中不仅有萨朗歌舞的表演,当地文艺工作者通过利用“萨朗”舞蹈的特点,编创了一大批舞蹈动作简单易懂、舞蹈场所随意多变的萨朗“健身操”,这样就进一步增强群众的参与热情,也提高了群众的身体素质。

结 语

萨朗歌舞是羌历年节庆仪式活动中不可或缺的存在。它可以作为开启羌族文化宝库的一把钥匙,“萨朗”这一名称的出现是羌族着力提升民族认同感的体现,与此同时,它作为羌族的一个文化符号,也的确具有增强民族认同感的功能。通过对萨朗歌舞形态特征的分析,有助于深入理解羌族的族缘文化与音乐舞蹈文化,这是一种较为直观的认识过程。透过萨朗歌舞的角度窥探其族群历史与文化的嬗变,可以发现萨朗与羌族文化变迁和民族认同有着密不可分的关系,对“萨朗”这个名称更迭与不同地区对这个名称的接受度也可以反映出各地羌族音乐文化互动生态,从而更加深入理解羌族文化的宝贵价值。

在多民族共同生活的地区,各个民族文化不尽相同,这些民族文化都不是独立的个体存在,它常处于与其他民族的互动生态中。而同一地区内的各民族文化往往呈现出相互交融、相互影响的格局。笔者在三次对羌历年节庆仪式活动进行实地调查之后,发现当地羌族人对于本族历史与文化传统的口头解释并不一定都是真实的事实存在,因为个体对客观事物的理解有局限性,处于不同时空下的羌族人民会根据不同的情境对本族的历史文化做出基于实现自我目的的解释。所以笔者努力做一个记录者,将自己在三地羌历年中的所见所闻如实记录下来,希望羌族萨朗歌舞不管经过多少次改变,都是建立在羌族传统文化、风格特征、审美标准以及他们的宗教信仰基础上,在其精神内核不变的前提下,更好地传承下去。

附言:本文在撰写过程中,得到李月红教授的指导。特此感谢!