不同比例化肥与有机肥配施对土壤碳组分及微生物碳代谢的影响

张伟彬

(商丘职业技术学院,河南商丘 476000)

土壤有机碳(SOC)是土壤的重要组成部分,能在一定程度上反映土壤肥力及质量,土壤有机碳的转化对维持土壤质量,调控土壤生态系统稳定性具有重要作用。土壤酶可由植物根系、动植物残体以及微生物分解后释放,能够参与土壤中各类生物化学反应,直接或间接地催化土壤有机碳转化与分解。土壤微生物代谢旺盛,能够直接或间接地参与土壤养分的转化与循环、有机碳的形成与分解,自然因素或人为扰动引起的土壤变化,都会引起微生物群落的敏感回应。

20世纪80年代以来,我国粮食产量在化肥的助力下实现了飞跃式增长。然而近年来,人们为追求作物高产与经济效益,不仅选择更替高产优质品种,还在生产上大量施用化肥而忽视有机肥的投入,据相关研究报道,2013年我国化肥平均施用量达到437.4 kg/hm,超出国际化肥用量标准94%,大量施用化肥造成土壤速效养分和有机碳含量降低、土壤酶活性下降、土壤微生物群落结构及功能发生改变等问题,加剧了农业生态环境失衡。因此,如何合理施肥才能有效提高土壤养分含量、改善土壤微生态环境,是目前研究的紧要任务。生物有机肥因绿色安全、节约资源等特点受到广泛关注。有研究表明,无机肥与有机肥配施能够较大程度地改善大量施用化肥对土壤、环境所带来的负面影响,结合无机肥与有机肥释放养分的特点,有利于培肥地力、提高土壤有机碳含量及相关转化酶活性,改善土壤微生态环境。林仕芳等研究表明,与单施化肥相比,化肥配施有机肥能够有效抑制土壤有机碳矿化,增加纤维素酶、蔗糖酶和-葡萄糖苷酶活性,不仅能够有利于土壤固碳培肥,也能够改变土壤微生物群落对各类碳源的利用率,提高土壤微生物碳源代谢能力。因此,通过研究化肥与不同比例有机肥配施对田间土壤有机碳组分含量、碳转化酶活性及微生物碳代谢功能的影响,以此来评价土壤肥力水平、准确认识土壤微生物活性变化具有重要意义。

目前,化肥与有机肥配施对土壤有机碳结构、微生物群落结构影响的研究报道有很多,但不同地区不同有机肥配施比例不尽相同,且土壤微生物碳源代谢功能与土壤有机碳组分含量、碳转化酶活性相关性的研究并不多,因此本试验在黄淮海地区通过化肥与不同比例有机肥配施,探究不同处理下麦玉田土壤有机碳组分含量、碳转化酶活性与微生物碳源代谢的变化特点,并探讨它们之间的关联性,找到适宜的化肥与有机肥配施比例,以期为小麦玉米轮作田有机肥的施入提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2017年6月至2021年6月在商丘职业技术学院试验示范基地附近农户(39°28′N,116°15′E)进行。该地区属典型暖温带半湿润季风气候,年平均降水量为650 mm,主要集中在6—9月,夏季湿热多雨,冬季寒冷干燥。年平均气温为14.2 ℃,全年积温(≥0 ℃)为4 500~5 500 ℃·d,无霜期为210 d,年日照时长为2 200 h,该区域主要作物种植制度为冬小麦、夏玉米一年两熟制。供试土壤为黄潮土,质地为沙壤,试验前耕作层土壤理化性质:土壤碱解氮含量为43.12 mg/kg,速效磷含量为 35.62 mg/kg,速效钾含量为110.37 mg/kg,有机质含量为10.57 g/kg,土壤pH值为8.09。

1.2 试验设计

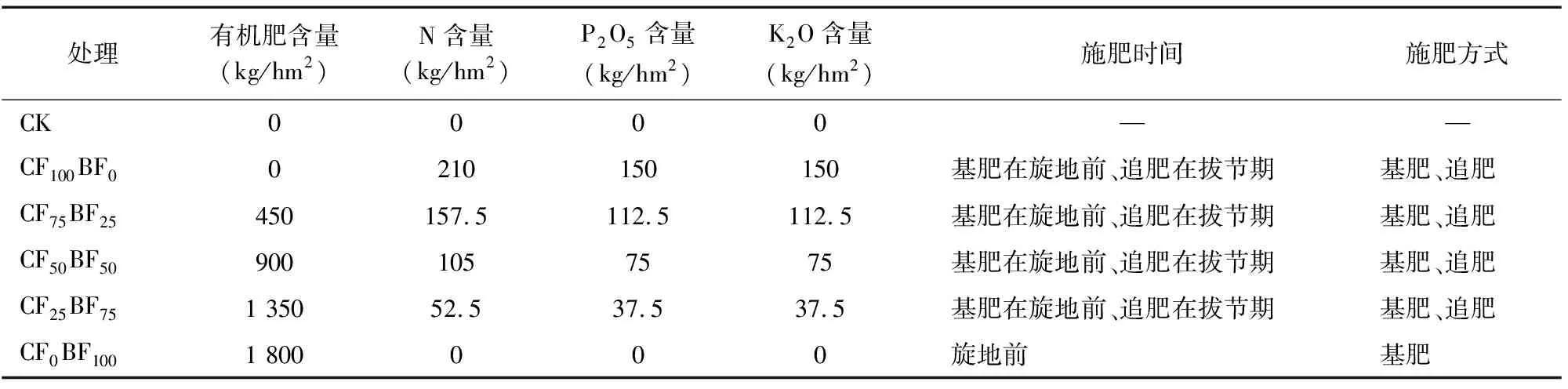

试验采用单因素随机区组设计,设不施肥(CK)、100%化肥单施(CFBF)、75%化肥与25%生物有机肥配施(CFBF)、50%化肥与50%生物有机肥配施(CFBF)、25%化肥与75%生物有机肥配施(CFBF)、100%生物有机肥单施(CFBF),6个处理,重复3次,小区面积为60 m(6 m×10 m)。种植模式常年为冬小麦夏玉米轮作,小麦品种为周麦18(河南省周口市农业科学院),播种时间为每年10月上旬,收获时间为翌年6月上旬,播种量为300 kg/hm;玉米品种为郑单958(河南省农业科学院粮食作物研究所),播种时间为每年6月中旬,收获时间为当年9月底,种植密度为67 500株/hm,株行距为30 cm×50 cm。100%化肥单施用量:N、PO、KO分别为210、150、150 kg/hm(河南省中辉化肥有限公司);100%生物有机肥单施用量为1 800 kg/hm(含32.2%有机质、3.85% N、2.12% PO、1.15% KO、有效活菌数≥0.2亿CFU/g,河北中创丰农生物技术有限公司)。70%的氮肥以及全部磷肥、钾肥和生物有机肥作为基肥在旋地前施入,剩余30%氮肥作为追肥施入,小麦、玉米均在拔节期进行氮肥追施。2季作物秸秆均粉碎还田。其他田间管理措施按照当地习惯进行,试验设计见表1。

表1 试验处理及肥料用量

1.3 样品采集

于2021年6月10日小麦收获后采集0~20 cm土壤样品,采用螺旋土钻利用5点取样法采集土壤样品,混匀后通过保温箱及时带回实验室,捡出根系、碎石等杂物,过2 mm 网筛后,一部分保存在-40 ℃ 冰箱,用于土壤微生物功能的测定;一部分保存在4 ℃冰箱,用于土壤生物学活性的测定;其他部分土壤自然风干,用于土壤理化指标的测定。

1.4 分析方法

分别采用重铬酸钾-浓硫酸外加热法、高锰酸钾氧化法、六偏磷酸钠分散法、蒸馏水浸提法、氯仿熏蒸法测定土壤总有机碳(SOC)、易氧化有机碳(ROC)、颗粒有机碳(POC)、可溶性有机碳(DOC)、微生物生物量碳(MBC)含量。采用 3,5-二硝基水杨酸比色法测定纤维素酶、蔗糖酶活性;采用比色法测定-葡萄糖苷酶、酚氧化酶、过氧化物酶活性。采用Biolog Eco生态板法测定土壤微生物平均颜色变化率(AWCD值)和碳源利用能力。

1.5 数据分析

采用WPS软件进行数据处理与计算,采用SPSS 17.0软件进行方差分析,采用Canoco 5.0软件进行多元分析。

2 结果与分析

2.1 不同比例无机肥与有机肥配施对土壤活性有机碳组分的影响

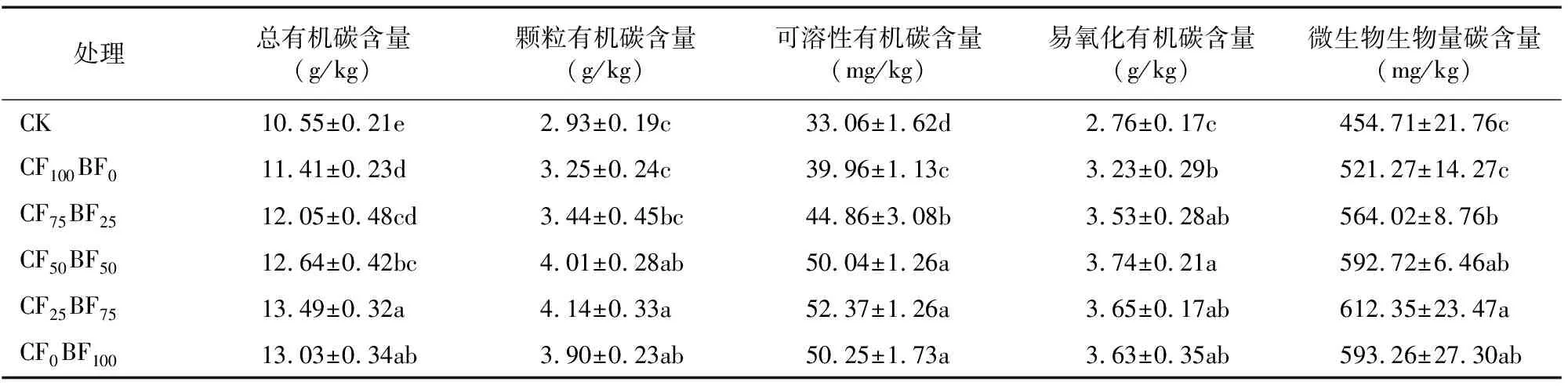

由表2可知,连续施肥4年后,不同施肥处理土壤有机碳和其他碳组分含量出现明显差异。与CK相比,不同施肥处理土壤活性有机碳组分含量均有不同程度地提高,其中除CFBF处理POC、MBC含量外,其他施肥处理有机碳组分含量均显著性提高。在化肥与有机肥配施处理对比中发现,随着有机肥比例的升高,土壤活性有机碳组分含量先升高后降低,其中CFBF处理SOC、POC、DOC、MBC含量最高,较其他施肥处理提高范围分别为3.53%~18.23%、3.14%~27.38%、4.22%~31.06%、3.22%~17.47%,显著高于CFBF、CFBF处理,SOC含量显著高于CFBF处理;CFBF处理ROC含量最高,较其他施肥处理提高2.47%~15.79%,显著高于CFBF处理,与其他施肥处理均无显著性差异,而随着有机肥比例继续增加,土壤活性有机碳组分含量出现不同程度的下降。CFBF处理土壤活性有机碳各组分含量在施肥处理中均最低,说明化肥与有机肥配施有利于提高土壤活性有机碳各组分含量。

表2 不同施肥处理对土壤活性有机碳组分的影响

2.2 不同比例无机肥与有机肥配施对土壤碳转化酶活性的影响

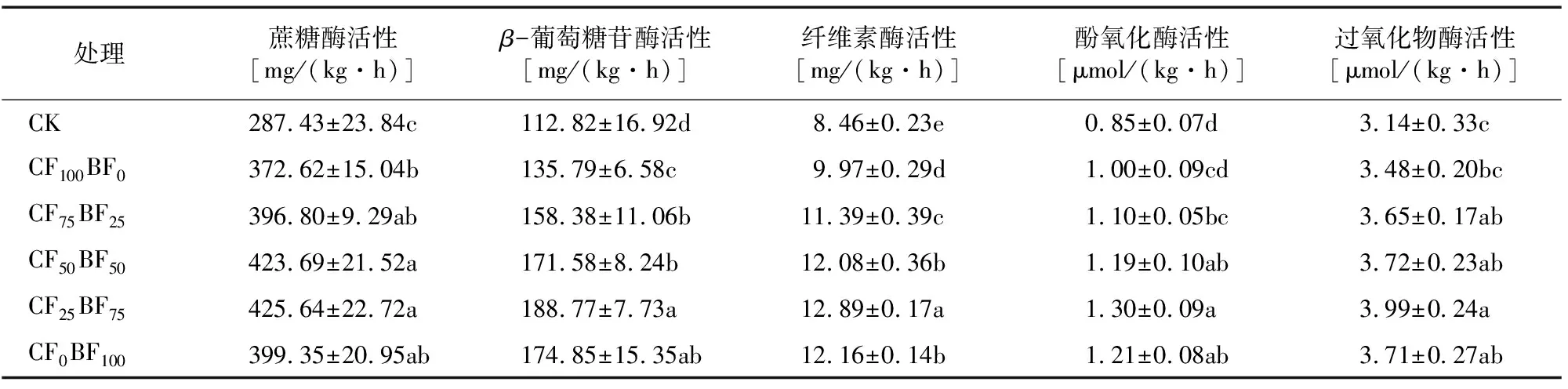

由表3可知,不同施肥处理土壤碳转化酶活性差异较大。与CK相比,除CFBF处理的酚氧化酶、过氧化物酶无显著提高外,其他施肥处理各碳转化酶活性均显著提高。在化肥与有机肥配施处理对比中发现,随着有机肥比例的升高,土壤碳转化酶活性均不同程度地先升高后降低,其中CFBF处理土壤蔗糖酶、β-葡萄糖苷酶、纤维素酶、酚氧化酶、过氧化物酶活性均为最高值,较其他施肥处理提高范围分别为0.46%~14.23%、8.13%~39.02%、6.00%~29.29%、7.44%~30.00%、7.26%~14.66%,均显著高于CFBF处理。随着有机肥比例的增加,CFBF处理的土壤碳转化酶活性均不同程度地降低,除纤维素酶活性显著低于CFBF处理,其他指标与CFBF、CFBF处理相比均无显著性差异,但均高于CFBF处理,由此可知,化肥与有机肥配施有利于提高土壤碳转化酶活性。

表3 不同施肥处理对土壤碳转化酶活性的影响

2.3 不同比例无机肥与有机肥配施对土壤微生物AWCD值的影响

AWCD值能够反映土壤微生物对单一碳源的利用能力,其中AWCD值增加越块,碳源代谢活动越强。由图1可知,随着培养时间的延长,不同施肥处理土壤微生物群落对单一碳源的利用能力均不断提高,培养0~48 h时,AWCD值增长较为缓慢,48~120 h时AWCD值增长较快,120 h后增长逐渐平缓至最大值。但不同施肥处理AWCD值增长速率有所不同,CFBF处理的AWCD值增长速率明显高于其他施肥处理,而CFBF与CFBF处理的AWCD值增长速率次之,CK的AWCD值增长速率最低,单一地分析培养120 h时土壤AWCD值发现,CFBF处理的AWCD值较其他处理分别提高21.18%~87.27%,CK低于其他施肥处理。

2.4 不同比例无机肥与有机肥配施对土壤微生物碳源利用能力的影响

在分析土壤微生物对各类碳源的利用能力时发现,不同施肥处理差异明显。由表4可知,与CK相比,不同施肥处理均不同程度地提高了土壤微生物对碳水化合物、胺类化合物、氨基酸化合物的利用能力,降低了对芳香化合物的利用能力,对多聚化合物、羧酸化合物的利用能力表现出不同的变化趋势。其中CFBF处理土壤微生物对碳水化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最强,较CK分别显著提高93.62%、58.82%、76.06%,对芳香化合物的利用能力最弱,较CK显著降低52.54%;CFBF处理对胺类化合物的利用能力最强,较CK显著提高202.63%,且显著高于CFBF处理、CFBF处理、CFBF处理,与CFBF处理相比无显著性差异;CFBF处理对羧酸类化合物的利用能力最强,较CK显著提高20.73%,且显著高于CFBF处理、CFBF处理、CFBF处理。由此可知,不同施肥处理改变了土壤微生物对各类碳源的利用能力。

表4 不同施肥处理对土壤微生物碳源利用能力的影响

2.5 土壤碳转化酶与土壤活性有机碳组分之间的相关性分析

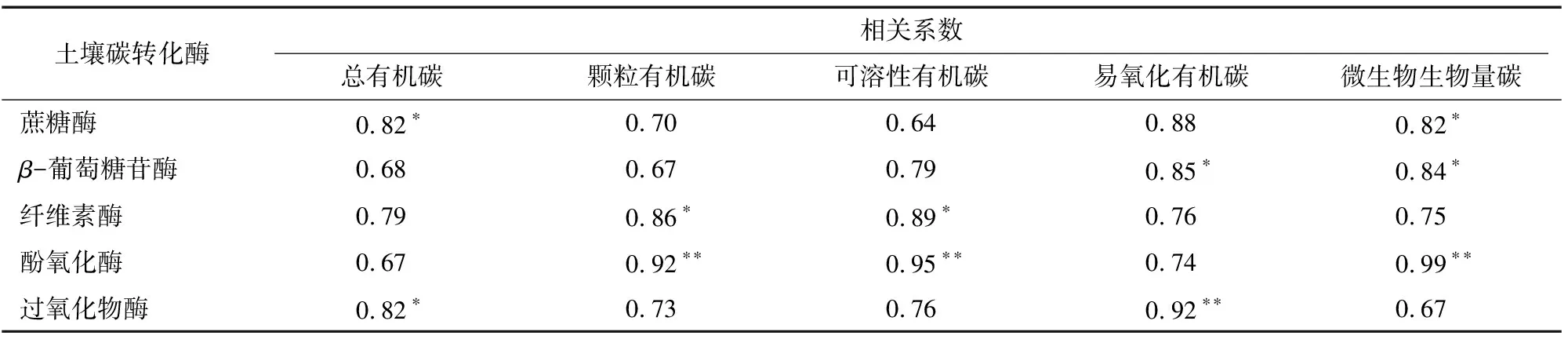

不同施肥处理条件下,土壤生物学特性对土壤活性有机碳组分变现出不同的响应。由表5可知,蔗糖酶活性与总有机碳、微生物生物量碳呈显著正相关关系;-葡萄糖苷酶与易氧化有机碳、微生物生物量碳呈显著正相关关系;纤维素酶与颗粒有机碳、可溶性有机碳呈显著正相关关系;酚氧化酶与颗粒有机碳、可溶性有机碳、微生物生物量碳呈极显著正相关;过氧化物酶与总有机碳呈显正相关关系,与易氧化有机碳呈极显著正相关关系;其他土壤酶活性与有机碳组分均呈正相关关系。由此表明,土壤碳转化酶活性受土壤有机碳组分含量的影响较大,在一定程度上增加土壤有机碳各组分含量有利于提高土壤碳转化酶活性。

表5 土壤碳转化酶与土壤活性有机碳组分之间的相关性分析

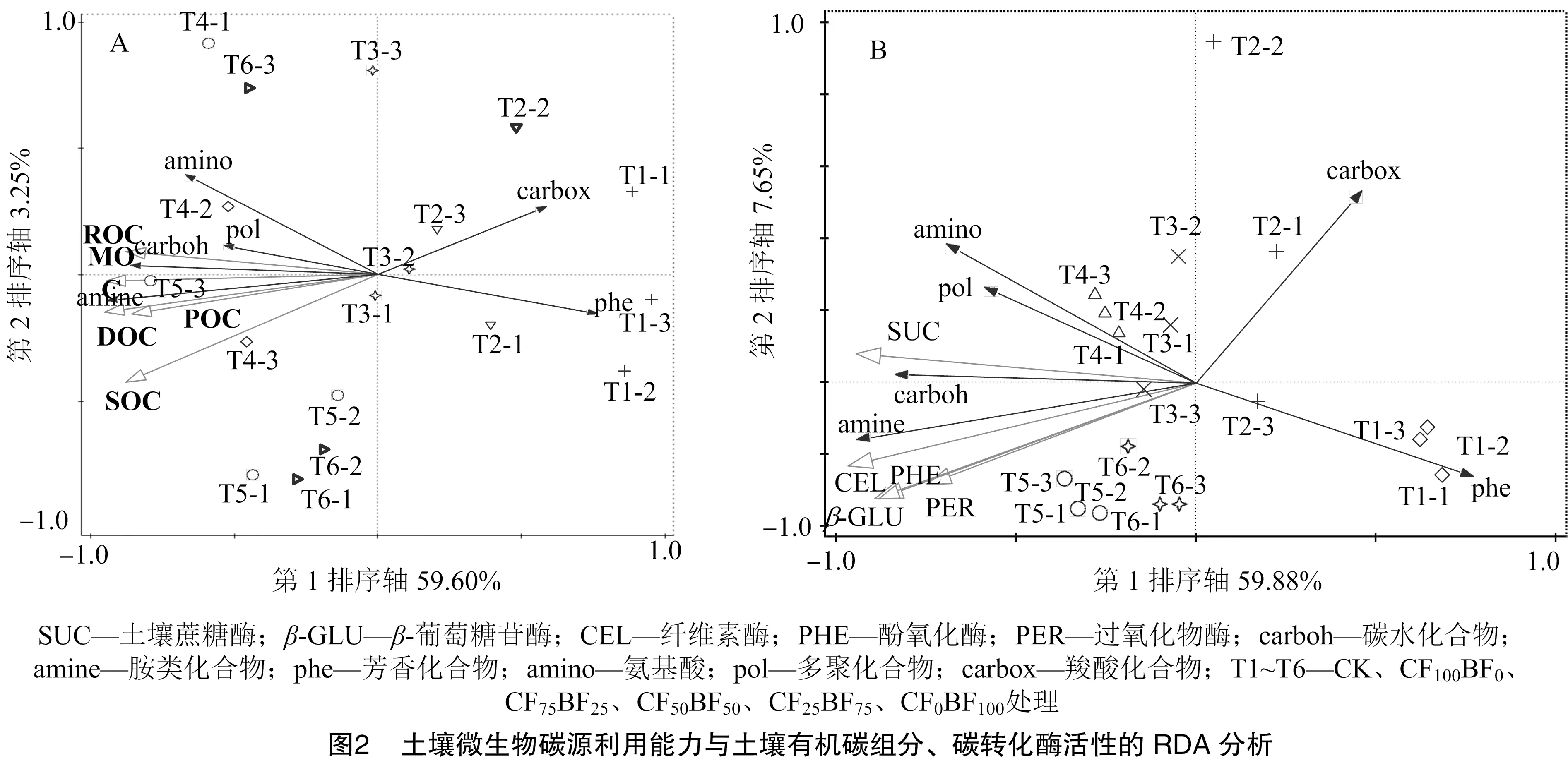

2.6 土壤微生物碳源利用能力与土壤有机碳组分、碳转化酶活性间的相互关系

由图2-A可知,第1排序轴、第2排序轴能够在累积变量62.85%水平上解释不同施肥处理下土壤微生物碳源利用能力与土壤有机碳组分含量间的关系。各处理空间位置较为分散,说明不同施肥措施对土壤微生物群落功能产生不同的响应。土壤微生物对碳水化合物、胺类化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力与总有机碳、颗粒有机碳、可溶性有机碳、易氧化有机碳、微生物生物量碳均呈正相关关系,土壤微生物对芳香化合物、羧酸化合物的利用能力与总有机碳、颗粒有机碳、可溶性有机碳、易氧化有机碳、微生物生物量碳均呈负相关关系。其中DOC(54.0%)是主要驱动因子,说明土壤可溶性有机碳含量的提高对碳水化合物、胺类化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力具有一定的促进作用,对芳香化合物、羧酸化合物的利用能力具有一定的抑制作用。

由图2-B可知,第1排序轴、第2排序轴能够在累积变量67.53%水平上解释不同施肥处理下土壤微生物碳源利用能力与土壤碳转化酶间的相互关系。其中土壤微生物对碳水化合物、胺类化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力与蔗糖酶、-葡萄糖苷酶、纤维素酶、酚氧化酶、过氧化物酶呈正相关关系,土壤微生物对芳香化合物、羧酸化合物的利用能力与蔗糖酶、-葡萄糖苷酶、纤维素酶、酚氧化酶、过氧化物酶均呈负相关关系。CEL(56.4%)为主要驱动因子,说明土壤纤维素酶活性的提高对碳水化合物、胺类化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力具有一定的促进作用,对芳香化合物、羧酸化合物的利用能力具有一定的抑制作用。化肥与有机肥配施能够在一定程度上提高土壤有机碳组分含量和碳转化酶活性,可能为土壤微生物群落碳源利用能力的升高提供良好的土壤生态环境。

3 讨论与结论

3.1 不同比例化肥与有机肥配施对土壤有机碳组分含量和碳转化酶活性的影响

外源有机碳的输入和土壤微生物碳代谢活动分解之间的平衡能够较大程度地影响土壤有机碳组分含量水平。本研究结果表明,与CK相比,不同施肥处理土壤活性有机碳组分含量均有不同程度的提高,其中除CFBF处理POC、MBC含量外,其他施肥处理有机碳组分含量均显著性提高,分析认为可能是不施肥处理无外来碳源摄入,其土壤有机质仅以作物根系残留物及作物秸秆为碳源,不能维持其平衡,也可能是施肥促进了作物根系和土壤微生物活动,增加了分泌代谢物,从而增加了土壤有机碳及组分含量。其中以CFBF处理SOC、POC、DOC、MBC含量最高,较其他施肥处理提高范围分别为3.53%~18.23%、3.14%~27.38%、4.22%~31.06%、3.22%~17.47%。CFBF处理ROC含量最高,较其他施肥处理提高2.47%~15.79%,显著高于CFBF处理,与其他施肥处理均无显著性差异。而随着有机肥比例的继续增加,土壤活性有机碳组分含量出现不同程度的下降,CFBF处理土壤活性有机碳各组分含量均最低。分析认为,外源有机肥的摄入为土壤微生物及根系带来丰富的碳源,促进了微生物的繁殖生长,提高了土壤速效养分和微生物活性,从而提高微生物对各类碳组分的固持量,但有机肥比例并不是越高越好,超过化肥与有机肥的最佳配施比例,土壤微生物的繁殖活动会受到抑制,从而减少对各类碳组分的持有量。由此可知,化肥与有机肥配施有利于提高土壤活性有机碳各组分含量。

土壤蔗糖酶、-葡萄糖苷酶、纤维素酶、酚氧化酶、过氧化物酶是土壤有机碳降解和养分转化的关键酶,其活性大小在一定程度上能够表征土壤微生物代谢活性,其酶活性的高低通常也可以作为土壤肥力评价的重要指标。本研究结果表明,CFBF处理土壤蔗糖酶、-葡萄糖苷酶、纤维素酶、酚氧化酶、过氧化物酶活性在所有处理中均为最高值,较其他施肥处理分别提高0.46%~14.23%、8.13%~39.02%、6.00%~29.29%、7.44%~30.00%、7.26%~14.66%,均显著高于CFBF处理,随着有机肥比例的增加,土壤碳转化酶活性均不同程度地降低。不同施肥处理土壤酶活性差异较大,分析认为有可能是有机肥含有丰富的酶促基质,能够为土壤中各种酶活性提供丰富的基质,但酶活性在一定酶促基质范围内随着含量的增加而增加,超过最佳范围使得酶活性降低,也可能是微生物活动受到抑制影响有机碳的转化与降解,从而影响到酶活性变化。且在土壤碳转化酶与活性有机碳组分的相关性分析中发现,土壤碳转化酶活性受土壤有机碳组分含量的影响较大,土壤有机碳各组分含量的变化能够影响土壤各种相关碳转化酶活性的变化。由此可知,CFBF处理较其他施肥处理能够最大程度地提高土壤碳转化酶活性。

3.2 不同比例化肥与有机肥配施对土壤微生物碳源代谢的影响

土壤微生物碳源代谢特征可以反映土壤微生物活性以及对各类碳源的利用能力。本研究结果表明,随着培养时间的延长,不同施肥处理土壤微生物群落对单一碳源的利用能力均不断提高,其中与CK相比,不同施肥处理的AWCD值均不同程度地提高,这与武晓森等的研究结果一致。CFBF处理的AWCD值较其他处理分别显著提高21.18%~87.27%,CFBF处理显著低于其他施肥处理。土壤微生物对各类碳源的利用能力与AWCD值变化相似,在一定范围内,随着有机肥施入比例的增加而增加,超过最佳范围后逐渐降低,其中CFBF处理土壤微生物对碳水化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最强,CFBF处理对胺类化合物的利用能力最强,较CK显著提高202.63%,且显著高于CFBF、CFBF、CFBF处理。分析认为,有机肥的摄入为土壤微生物的活动提供了丰富的养分和各类碳源底物,能够提高微生物的代谢能力,但随着有机肥摄入比例的增加,超过微生物的利用能力,使得微生物活动受到抑制,从而表现出活性降低,且不同比例化肥与有机肥配施条件下,土壤微生物对各类碳源的利用能力不同,从而表现出明显差异。

土壤微生物碳源利用能力与土壤有机碳组分、碳转化酶活性的RDA分析结果显示,土壤微生物碳源利用能力与土壤碳组分含量、碳转化酶活性呈现不同的相关性,其中DOC(54.0%)、CEL(56.4%)是主要驱动因子,且土壤微生物碳源利用能力受土壤碳组分含量、碳转化酶活性多种因子共同制约。而不同比例化肥与有机肥配施能够在一定程度上提高土壤有机碳组分含量与碳转化酶活性,可为土壤微生物群落碳源利用能力的提升提供有利条件。由此可知,不同比例化肥与有机肥配施能够改变土壤微生物群落的碳源利用能力。

本研究结论如下:与不施肥或单施化肥相比,不同比例化肥与有机肥配施能够提高土壤有机碳组分含量、碳转化酶活性,提升土壤微生物群落对碳水化合物、氨基酸、多聚化合物、胺类化合物的利用能力,其中25%化肥与75%生物有机肥配施处理表现最好。RDA分析表明,土壤微生物碳源利用能力与土壤有机碳组分含量、碳转化酶活性变化具有紧密相关的联系。