十三五时期黔南州土地整治项目时空分异特征分析

梁匀生张迅张连猛谢元贵

(1.黔南布依族苗族自治州自然资源调查规划院,贵州 都匀 558000;2.贵州省土地开发整治中心,贵州 贵阳 550001;3.贵州省土地绿色整治工程研究中心,贵州 贵阳 550001;4.贵州科学院,贵州 贵阳 550001)

引言

土地整治自20世纪90年代兴起以来,在我国得以大规模开展,历经近20a发展,已成为促进耕地保护、改善土地利用格局、提升土地利用效率的重要土地与生态系统调节手段及政策工具[1,2]。综合国外对土地整治的研究,土地整治的内容不断丰富,研究也不断深入。最初研究主要集中于整治的模式[3-5],随着生态文明意识的提高,土地整治对于生态效益越来越关注[6-9]。目前土地整治内容的不断丰富推动其技术逐渐成熟,相应产生了各种效益分析及评价研究,来倒逼有关土地整治内容、手段的研究发展[10-16]。从研究方法来看,关于土地整治空间分异格局特征的研究多采用面板数据对比分析[17],或采用单一模型法如空间自相关[18,19]、重心模型法[20]等,对于多模型多指标复合分析研究较少。

鉴于此,本文基于2016—2020年黔南州已完成验收入库的土地整治项目,采用变异系数分析、核密度分析和重心模型探讨了黔南州土地整治时空格局分异特征,为客观评价十三五时期土地整治的实施效果、投资效率和政策激励提供支撑,为未来全省层面土地整治战略顶层设计、宏观决策和良性推进提供服务。

1 研究区概况

黔南布依族苗族自治州(本文简称为黔南州)隶属于贵州省,国土总面积26193.2km2,下辖12个县市。地处E106°12′~108°18′,N25°04′~27°29′,位于贵州省中南部,靠近省会贵阳市,毗邻广西壮族自治区。全州地势北高南低,属东亚季风区,岩溶区地貌发育典型。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文基础数据来自贵州省土地整治中心经验收入库的土地整治项目,为便于空间运算,对基础数据进行分类汇总,本文以黔南州2020年行政区划下辖的12个县为研究单元,选取总投资、建设规模、新增耕地规模和高标准农田建设规模4个具有代表性、能反映土地整治项目的指标进行分析研究。

2.2 研究方法

2.2.1 标准差指数和变异系数法

标准差指数和变异系数可以同时研究每个单元不同年份的变异情况,和同一时间内不同单元的变异情况。本文采用标准差指数和变异系数来衡量黔南州十三五期间下辖12个县市之间的土地整治项目的变异程度。标准差指数和变异系数公式:

2.2.2 核密度分析

本文基于核密度模型探究黔南州十三五时期土地整治项目的分布特征。该方法充分体现了地理学的距离衰减规律,对象间相关性随距离衰减而逐渐降低[20],相关性变化程度由内部模型依据距离变化判断[21],在用于空间聚集状态研究时具有明显的优势性。公式:

式中,m为阈值范围内的点数;k为阈值;b为数据的维数;E()为核密度方程。

2.2.3 重心模型

重心在物理学领域适用于力学研究,其含义是指一个物体各部分所受重力产生的合力的作用点[22]。将其原理应用到地理学研究中,土地整治重心的概念,即设一个大项目区由n个项目亚区组成,而某一个大项目区的某种属性的重心通过其各项目亚区的这种属性和地理坐标计算而得来,其中某种属性类比于物理学意义上物体的重量。D(xi,yi)是第i项目亚区的重心地理坐标,Ai是这个项目亚区的某种属性的具体量化值。则大项目区的这种属性的重心点G(Xi,Yi)的地理坐标计算公式:

通过空间距离计算公式计算出重心偏移距离为d,以此表示黔南州2016—2020年间土地整治项目4项指标的重心偏移距离。

3 结果与分析

3.1 黔南州土地整治项目平衡性分析

3.1.1 黔南州土地整治项目空间分异特征

借助ArcGIS 10.4软件汇总统计黔南州2016—2020年土地整治项目的4项指标并采用自然断点法将其分为5个区域(高水平区、较高水平区、中水平区、较低水平区和低水平区),可得到黔南州十三五时期土地整治项目的时空格局图,见图1。

由图1可看出,黔南州十三五期间土地整治项目总体均呈现中北部较高,东南部较低的特点。平塘县、惠水县、福泉市的4项指标都处于高水平和较高水平,说明其投入产出平衡性较高;荔波县和独山县的总投资和新增耕地规模处于高水平或较高水平,而高标准农田建设处于中水平,说明这2个地区的资金主要用于新增耕地建设;相反,龙里县和都匀市用于高标准农田的建设的资金高于新增耕地的建设;三都县的4项指标均处于低水平区,未来应加强该区域的土地整治项目建设。

图1 黔南州十三五时期土地整治项目空间格局

3.1.2 黔南州土地整治项目标准差指数和变异系数分析

运用标准差指数S和变异系数Cv计算公式,分别得出十三五时期黔南州各年各县域空间单元土地整治项目的总投资、建设规模、新增耕地规模和高标准农田建设规模统计数据的S和Cv,见图2。对比分析各指标来看,总投资、建设规模、新增耕地规模和高标准农田建设规模的标准差指数在2019年之前呈波浪式递增趋势,2019—2020年均呈下降趋势,说明各市县在2016—2019年间土地整治项目的绝对规模差异逐步加大,但在2020年开始逐步减小。总投资、新增耕地规模和高标准农田建设规模的变异系数呈波浪式下降,建设规模的变异系数呈现波浪式递增趋势,这说明各市县相对规模差异正逐步增加。

图2 黔南州十三五时期土地整治项目标准差指数和变异系数

3.2 黔南州土地整治项目核密度分析

本文利用自然断点法将黔南州的土地整治项目统计指标(总投资、建设规模、新增耕地及高标准农田建设规模)核密度分为5种,分别为低密度水平、较低密度水平、中密度水平、较高密度水平和高密度水平。从图3可知,黔南州不同地区存在着较为显著的差异。土地整治项目的总投资核密度和建设规模核密度均主要集中在平塘县、惠水县、贵定县、福泉市和瓮安县。这些县(市)整治规模集聚与耕地总量集聚呈一致性分布,从耕地类型来看,平塘县、瓮安县、贵定县和福泉市新增耕地和高标准农田建设规模发展较为均衡,惠水县侧重新增耕地建设,高标准农田建设项目较少,荔波县则侧重于高标准农田的建设。今后应统筹各区域特点来匹配项目类型和投资额,按需定制各县市的土地整治方向,以提高土地整治投入产出总体水平。

图3 黔南州十三五时期土地整治项目统计指标核密度图

3.3 黔南州土地整治项目重心迁移轨迹

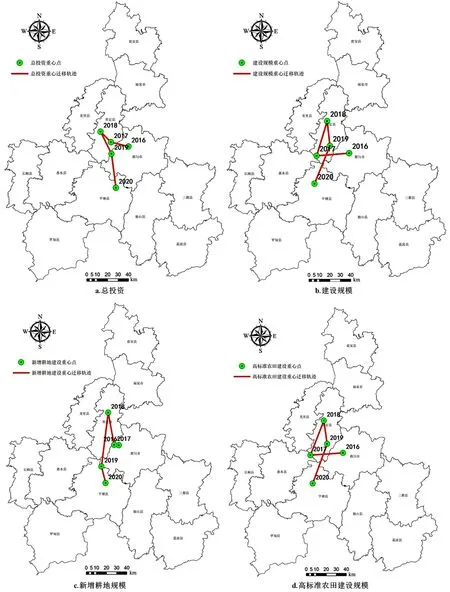

重心模型已广泛应用于地理学领域,本文借助ArcGIS 10.4软件制作了黔南州十三五时期总投资、建设规模、新增耕地及高标准农田建设规模的重心移动轨迹,见图4。

图4 黔南州十三五时期土地整治项目统计指标重心迁移轨迹

3.3.1 总投资重心迁移轨迹

黔南州总投资的重心呈先向北迁移再往南迁移的趋势,轨迹为都匀市—贵定县—贵定县—都匀市—平塘县。2017年迁移17.36km,2018年迁移14.18km,2019年迁移23.67km,2020年迁移32.8km,迁移距离呈逐渐增加的趋势。

3.3.2 建设规模重心迁移轨迹

黔南州建设规模的重心呈先向西迁移再向北最后往南迁移的趋势,轨迹为都匀市—贵定县—贵定县—贵定县—平塘县。2017年迁移31.25km,2018年迁移34.65km,2019年迁移23.74km,2020年迁移39.07km,其中,2018年和2019年建设规模的重心均在贵定县。

3.3.3 新增耕地规模重心迁移轨迹

黔南州新增耕地的重心呈先向北迁移再往南迁移的趋势,轨迹为都匀市—都匀市—贵定县—平塘县—平塘县。2017年迁移4.62km,2018年迁移32.38km,2019年迁移53.47km,2020年迁移16.87km,其中,2016年和2017年新增耕地的重心均在都匀市,2019年和2020年的重心均在平塘县。

3.3.4 高标准农田建设规模重心迁移轨迹

黔南州高标准农田建设的重心呈先向北迁移再往南迁移的趋势,轨迹为都匀市—惠水县—贵定县—贵定县—平塘县。2017年迁移32.63km,2018年迁移37.03km,2019年迁移23.45km,2020年迁移42.05km,其中,2018年和2019年高标准农田建设的重心均在贵定县。

4 结论

本文基于黔南州土地整治项目已验收入库的面板数据,利用模型分析法探究其十三五时期土地整治项目的时空分异特征,主要结论如下。

黔南州土地整治项目的总投资、建设规模、新增耕地及高标准农田建设规模总体格局主要呈现中部、北部较高,东南部较低的特点。其中,平塘县、惠水县、福泉市的处于高水平和较高水平;三都县的4项指标均处于低水平区,未来应加强该区域的土地整治项目建设。

根据标准差指数的分析结果可知,黔南州各市县在2016—2019年土地整治项目的绝对规模差异逐步加大,但在2020年开始逐步减小。根据变异系数的分析结果可知,各市县相对规模差异正逐步增加。未来应注重黔南州土地整治项目的整体平衡性。

根据核密度分析结果可知,黔南州12个市县直接土地整治项目差异显著。其中,平塘县、瓮安县、贵定县和福泉市新增耕地和高标准农田建设规模发展较为均衡;惠水县侧重于新增耕地建设,荔波县则侧重于高标准农田的建设。今后应统筹各区域特点来匹配项目类型和投资额,制定差别化的土地整治政策,提高投资效率。

综合黔南州各县市土地整治项目中心迁移轨迹来看,其建设重心主要集中于都匀市、贵定县、平塘县,且均在十三五期末将重心均迁移至平塘县。

未来黔南州应统筹区域各类型土地整治项目,切实提高耕地整治率;制定差别化的土地整治政策,优化投资效率,对于三都县等土地整治项目低水平应在综合考虑生态环境、改造成本等因素的基础上继续挖掘整治潜力,而对于平塘县、都匀市等高水平项目区应做好农田基础设施配套,以优化地块形状和规模、提升耕地质量为关键点。

——黔南州老年大学校歌