吉林德惠城岗子城址2017~2018年发掘简报*

吉林大学考古学院 吉林省文物考古研究所 德惠市文物管理所

城岗子城址位于吉林省德惠市菜园子镇东北,地处饮马河与松花江交汇的河口东侧,地势居高临下,扼守饮马河河谷,地理位置较为重要(图一)。1998年,为配合长春至榆树高速公路建设,吉林省文物考古研究所对该城址进行了发掘,发掘面积740平方米,清理出“建筑址一处,灰坑11个,出土各类文物50余件”[1]。发掘者根据出土遗物的对比研究认为,城岗子城址年代为金代。

图一 城岗子城址地理位置示意图

2017~2018年,为配合哈大高速改扩建工程,吉林省文物考古研究所再次对城岗子城址进行了考古调查与发掘(图二)。调查显示,城岗子城址仅南墙、北墙及西墙地表尚可见隆起,东墙已不可辨识;结合美国科罗娜卫星20世纪60年代拍摄的卫星图片可知,城址平面形状近方形,东墙长约248、南墙长约249、西墙长约244、北墙长约235米,南墙中部可见一门址痕迹。

图二 城岗子城址发掘区位置图

本次对城址的东、西城墙进行了解剖,并清理出房址9座、灰坑46个,出土陶器、铁器等遗物380余件。现择其部分遗存简报如下。

一、地层堆积

经发掘可知,城址内堆积较厚,按照土质土色不同可划分为5层。现以T4东壁为例介绍如下(图三):

图三 T4东壁剖面图

图四 城岗子城址西城墙剖面图

第①层 表土层。灰黄色,土质松软,厚约0.1米,包含少量植物根系,少量陶片。

第②层 灰黑色土层。土质较松软,厚0.2~0.3米,遍布全方,包含大量陶片、布纹瓦残片,为金代及以后文化层。

第③层 灰褐色土层。土质较硬,厚0.2~0.3米,主要分布在发掘区东南部,包含碎砖瓦及烧土块。该层下开口房址、灰坑等大量遗迹,为辽代文化层。

第④层 黑褐色土层。土质较松软,厚0.2~0.3米,主要分布在发掘区东南部,包含物较少,有少量烧土和碳粒。该层下开口房址及灰坑,为辽代文化层。

第⑤层 黑灰色土层。土质较松软,厚约0.05米,仅少量分布于探方内,包含物较少,为辽代文化层。

该层以下为生土。

二、遗迹

本次发掘根据高速公路走向布设探方6个、探沟2条,总计发掘面积700平方米(图五)。同时,对城址的东、西城墙进行了解剖,并对城址东北部地势较高区域进行了发掘,发掘地点位于1998年发掘区南侧,二者不衔接。

图五 探方遗迹分布图

(一)城墙

1.西城墙 解剖位置位于西城墙中部偏南,垂直城墙布设2×25米探沟一条。由于历年的淤积,城墙大部分埋藏于地下,保存较为完好。表土层下即为城墙,墙基起建于第⑤层上,其下发现灰坑2个,分别编号为2018DCCH14和2018DCCH15。西城墙顶部距地表约0.1米,墙底距地表约1.4米。城墙剖面整体呈梯形,由主墙墙基、主墙、两侧护墙、护墙基槽及外侧护城河等五部分构成(图四)。

首先是起建于第⑤层上的主墙墙基,长约7.4米,两端被护墙基槽打破。厚约0.2~0.25米,可分为上下两层,薄厚不匀。土色为灰白色,土质较硬,无明显夯窝。

主墙底宽约4.6、顶宽约3.8、高约0.9米,可分为七层,夯层薄厚不均,厚5~15厘米。由上至下第1层为黄色土,其余为黑灰色土,土质较硬,无明显夯窝。包含少量碎陶片。

主墙墙基两侧分布有护墙的基槽,基槽打破主墙的墙基。内侧基槽宽约1.2、深约0.4米;外侧基槽宽约1.7、深约0.3米。基槽内填土为一次性填埋的较纯净的黄色土。

主墙内外两侧有倾斜护墙,内侧护墙底宽约2.6、顶宽约1米,与主墙齐高,可分为六层,每层薄厚不匀。外侧护墙底宽约2.3、顶宽约0.8米,与主墙齐高,可分为三层,每层薄厚不匀。护墙土色为斑驳的灰黄色土,上部偏黄,下部偏灰,土质较硬,无明显夯窝。

墙体外侧有护城壕沟,距离墙体约1米,护城壕沟宽5~6、深约1米。

2.东城墙 北段部分处于发掘区T1内,护城壕部分位于发掘区外,为了解护城壕及城址外堆积情况,沿探方T1南壁向东布设2×25米探沟,彻底了解东城墙结构。

因城址内地势较高,城址外地势较低,形成较大高差,城墙剖面呈梯形,墙顶距地表约0.1米,外侧墙底距地表约1.9米。城墙结构由主墙墙基、主墙、内外两侧护墙、外侧护墙基槽及外侧护城壕五部分构成。

主墙起建于第⑤层上,该处城墙未见完整的墙基,由于第⑤层下开口有大量灰坑和灰沟,该段城墙下有明显的平整迹象。主墙内外两侧有附于主墙上的倾斜护墙,护墙分两次修建,第一次修建的护墙时间较早,未修建基槽,护墙为灰黄色土夯筑,土质较硬,较为纯净,未见明显夯层及包含物,城址内第④层叠压于该护墙之上。第二次修建的护墙叠压于城址内的第④层之上,在城墙外侧挖了护墙基槽。内侧无基槽。墙体东侧有护城壕沟,距离墙体约2.25米,壕沟宽5~6、深约1.75米。

(二)房址

本次共清理房址9座,呈东西向排列,与城址方向一致,大多数房址保存较差,由于受布方位置限制,部分房址未能全部清理。少数房址存在上下叠压关系,可能属于原址重建。

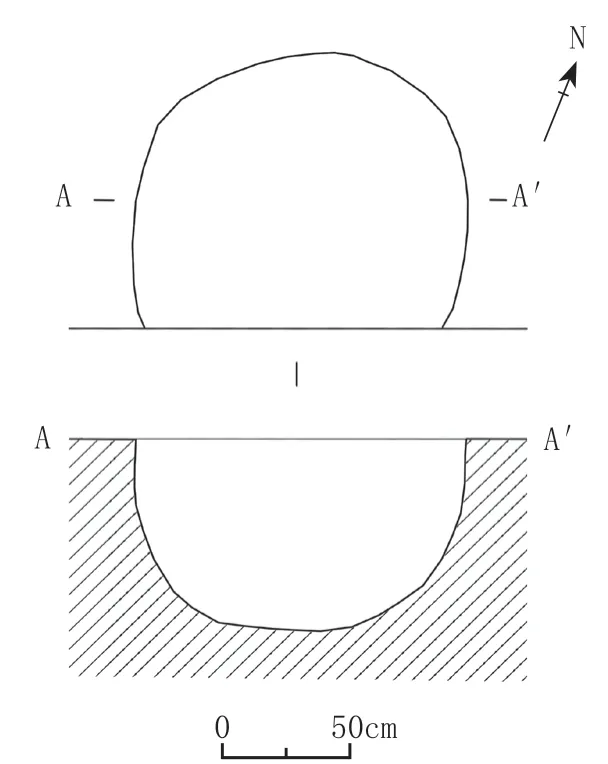

2018DCCF5 起建于③层下,其下叠压2018DCCH4、H11、H12、H22共4个灰坑。房址为地面式房屋,破坏较严重,平面见部分西墙及南墙。房址北、东侧为灶址及东西向烟道3条,烟道为地面下挖而成,向西延伸至西墙,墙根处有烟窝1个,从整体看门址应该在东侧。房址墙壁为夯土垒砌,宽0.4~1米。南墙内侧分布3个方形柱洞,洞内有础石(图六)。

图六 2018DCCF5平、剖面图

2018DCCF6 起建于③层下,其下叠压F9及H39。房址为地面式房屋,房屋在探方外部分未发掘。平面可见部分为方形,东西宽约4.5米。房址东、北、西三侧墙体内衬青砖,房址内北侧见烟道3条,烟道为地面下挖而成,为青砖混合土坯垒砌。灶址应在东侧探方外,烟道西侧破损。房址墙壁为夯土垒砌,内侧衬青砖1层(图七)。

图七 2018DCCF6平、剖面图

2018DCCF9 起建于④层下,形制和方向以及起建层位与其西侧的F8一致,且二者距离较近,可能是同一房屋的不同房间。房址为地面式房屋,房屋在探方外部分未发掘。平面可见部分为方形,可见东墙及北墙,墙体为夯土筑成,房址内北侧见烟道3条,烟道为地面下挖而成,烟道西侧被灰坑打破。房址墙壁为夯土垒砌,宽0.5~0.75、残高0.3~0.45米(图八)。

图八 2018DCCF9平、剖面图

(三)灰坑

本次发掘共清理出灰坑46个,整体上可分为三类。第一类为方形灰坑,共计13个,此类灰坑造型规整,底部多经平整铺垫,且在坑壁四周留有柱洞,可能与仓储有关。第二类为圆形灰坑,此类灰坑发现较多,共计29个,多数为直壁,少量为袋状,部分灰坑坑壁及坑底经过人为修整铺垫,多数应为窖穴类遗存。第三类为不规则形灰坑,此类灰坑发现较少,仅发现4个,多数弧壁凹底,未经过人为修整。

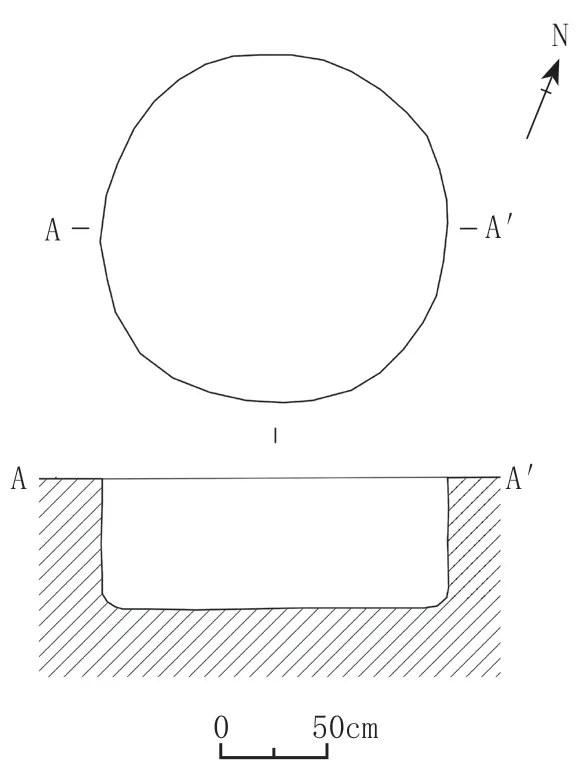

2018DCCH4 位于发掘区T5中北部,开口于第④层下,F5叠压其上。坑口形状为近方形,有崩坏,上壁斜直,下为直壁,平底。底部经过人为修整,存有较硬的踩踏面。底部四角有圆形柱洞4个。坑内填土为一次堆积,填土为灰色土,上部经过踩踏,土质较硬。出土大量泥质灰陶片,部分有篦纹。坑口长约2.8、宽约2.7米,坑底长约2.2、宽约2.1米,坑深约1.1米。灰坑底部柱洞直径30~40、深约30厘米(图九)。

图九 2018DCCH4平、剖面图

2018DCCH15 位于西城墙探沟TG1内,开口于第⑤层下,西城墙叠压其上。坑口形状可见部分为圆形,探沟外部分未发掘。弧壁,平底。坑内填土为一次堆积,呈灰黄色,土质较松软,包含少量篦纹陶片。坑口长约1.3、坑深约0.75米(图一〇)。

图一〇 2018DCCH15平、剖面图

2018DCCH21 位于发掘区T4中部,开口于第③层下。坑口形状为圆形,有崩坏,直壁,平底。底部经人为修整,较为平整。坑内填土为一次堆积,填土为灰色土,土质较硬,包含物较少。坑口直径约1.7、坑深约0.45米(图一一)。

图一一 2018DCCH21平、剖面图

2018DCCH30 位于发掘区T1西北部及T2东隔梁下,开口于第⑤层下,其上叠压着东城墙。坑口形状不规则,略近圆形,直壁,近底略内弧,平底略内凹。坑内填土为一次堆积,填土为灰色土,土质松软,包含大量泥质灰陶片,部分有篦纹。坑口直径约1.6、坑深约0.6米(图一二)。

图一二 2018DCCH30平、剖面图

三、遗物

本次发掘清理出土了大量陶瓷器、铁兵器、生活用具及钱币等。

(一)陶瓷器

1.陶器

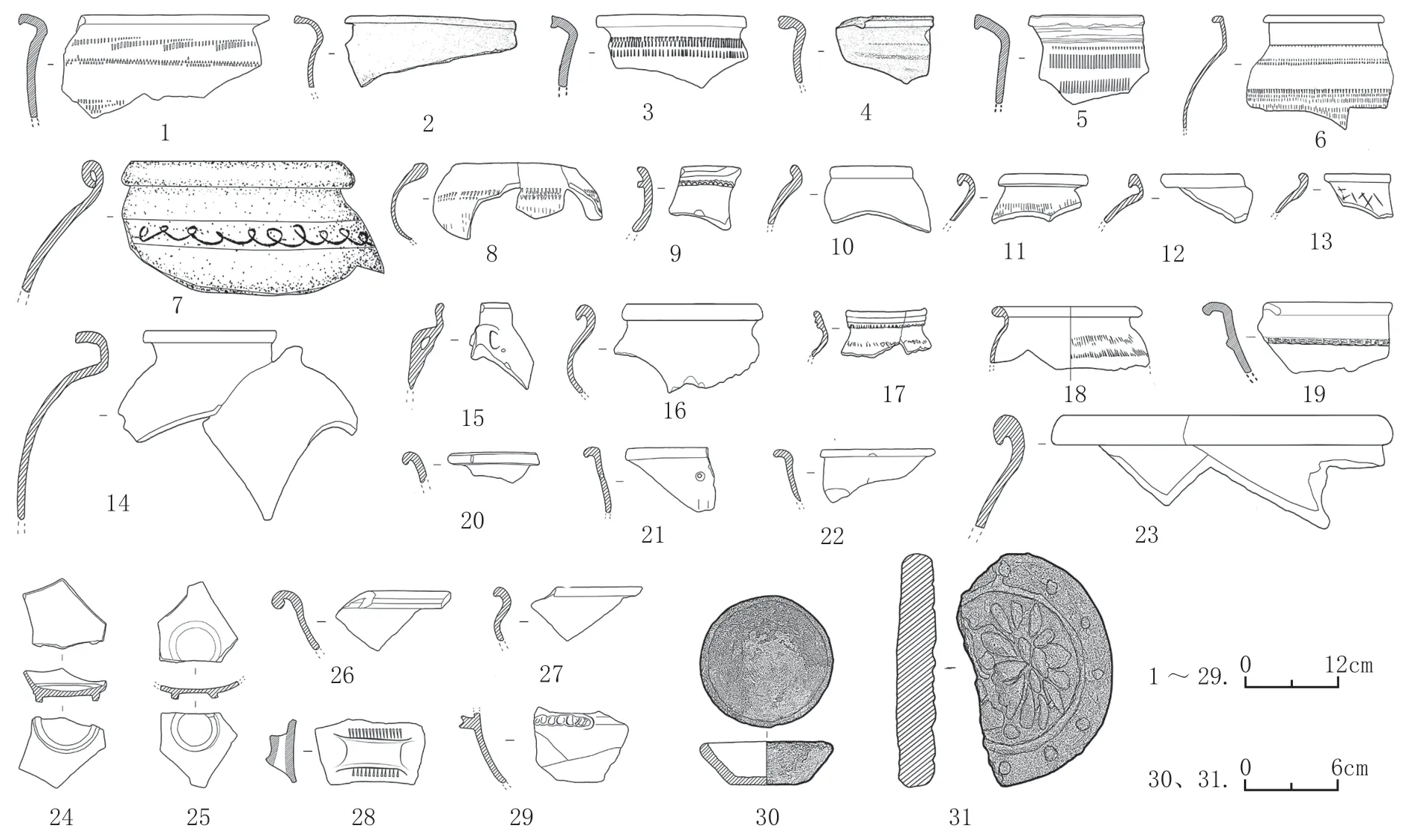

本次发掘出土陶器标本260余件,绝大多数为泥质灰陶,主要分为纹饰陶和素面抹光陶两类,其中纹饰陶以各类篦纹为主,兼有少量其它纹饰。从器类上看,主要以罐、盆、瓮、壶等陶容器为主,还有纺轮、陶饼、建筑构件等。陶容器内以陶罐数量最多,陶罐内方唇侈口陶罐最有代表性。

方唇侈口罐 22件。此类陶罐出土数量最多,按其纹饰可分为五个不同类型。第一类:标本2018DCCH22:4,方唇,唇下垂出棱,侈口,平折沿,腹略外鼓,颈下及腹部外壁施粗篦纹,颈下篦纹为斜排短竖线与双排正三角及短竖线组合。口径44、胎厚0.5厘米(图一三,1)。第二类:标本2017DCCT2②:17,方唇,方唇向上出棱,侈口,平折沿,束颈,弧腹,器表素面无纹。口径49、胎厚0.7厘米(图一三,2)。第三类:标本2018DCCH23:2,方唇,唇下垂出棱,侈口,平折沿,腹略外鼓,口沿及外壁磨光,颈下施粗篦纹,为单排倒三角与双排短竖线纹饰组合。口径41、胎厚0.6厘米(图一三,3)。第四类:标本2017DCCT5③:4,方唇,唇口上有一道凹痕,形成类重唇效果,侈口,平折沿,微束颈,口沿磨光,外壁及内壁施横向多道砑光弦纹。口径50、胎厚0.7厘米(图一三,4)。第五类:标本2018DCCH36:1,方唇,唇下垂出棱,侈口,平折沿,腹略外鼓,颈下施粗篦纹,为单排倒三角与单排长竖线及单排长正三角纹饰组合(图一三,5)。

图一三 出土遗物1~5.方唇侈口罐(2018DCCH22:4、2017DCCT2②:17、2018DCCH23:2、2017DCCT5③:4、2018DCCH36:1)6、14.有领罐(2017DCCH4:8、2017DCCT2②:12) 7、12.卷沿罐(2018DCCH24:1、2017DCCT2②:23) 8.敛口罐(2017DCCH4:9) 9、17.直口罐(2017DCCT1①:1、2017DCCT3③:16) 10、13.矮领罐(2017DCCT1②:4、2017DCCT2③:15) 11.半卷沿篦纹罐(2017DCCT2②:28) 15.双耳罐(2017DCCT2②:27) 16.半卷沿罐(2017DCCT2③:10) 18.其他陶罐(2017DCCT2④:6) 19、22、26、27.盆(2017DCCTG1③:1、2017DCCH3:1、2017DCCH17:2、2017DCCT2②:20) 20、21.壶(2017DCCT2③:11、2017DCCH3:2) 23.瓮(2017DCCH1:1) 24、25.碗(2017DCCT4①:9、2017DCCT3②:19) 28、29.器耳(2018DCCH22:3、2017DCCT5②:14) 30.盏(2017DCCF2:1) 31.瓦当(2017DCCT4④:4)

有领罐 3件。标本2017DCCH4:8,圆唇,直口,折沿微卷,矮领,溜肩,外壁局部磨光,颈下及腹部见两条篦纹带,颈下篦纹为单排倒三角与双排短竖线及单排正三角纹饰组合。口径27、胎厚0.25~0.6厘米(图一三,6)。标本2017DCCT2②:12,方唇,敞口,平折沿,矮领,圆肩,陶器表层剥落严重,无法判断原有纹饰情况。口径22、胎厚0.4~1.2厘米(图一三,14)。

卷沿罐 6件。标本2018DCCH24:1,陶罐口沿,直口,卷沿,溜肩,鼓腹,陶器口沿及外壁抹光,肩部施砑花连弧纹。口径25、胎厚0.7厘米(图一三,7)。标本2017DCCT2②:23,陶罐口沿,泥质红褐陶,直口,卷沿,鼓腹。口径18、胎厚0.6厘米(图一三,12)。

敛口罐 4件。标本2017DCCH4:9,陶罐口沿,圆唇,敛口,鼓腹,外壁施多组篦纹,口沿下为重复滚压的两道倒三角纹饰,其下部为斜向的竖线纹饰。口径15、胎厚0.5厘米(图一三,8)。

直口罐 4件。标本2017DCCT1①:1,陶罐口沿,尖唇,侈口,斜领,沿下施一道附加堆纹,上施连珠纹。口径23、胎厚1厘米(图一三,9)。标本2017DCCT3③:16,陶器口沿,直口,平折沿,圆唇,口部抹光,束颈,肩部施篦纹,为两排斜线纹与一排正三角纹组合。口径16、胎厚0.5厘米(图一三,17)。

矮领罐 4件。标本2017DCCT1②:4,陶罐口沿,方唇,敞口,鼓腹。口径19、胎厚0.5~1厘米(图一三,10)。标本2017DCCT2③:15,陶罐口沿,直口,圆唇,口沿抹光,口沿及颈部低矮,肩部施砑光菱格纹。口径14、胎厚0.3~0.7厘米(图一三,13)。

半卷沿篦纹罐 2件。标本2017DCCT2②:28,侈口。尖唇半外卷,颈下饰篦纹,为多排斜向短竖线纹饰组合(图一三,11)。

双耳罐 2件。标本2017DCCT2②:27,双耳罐口沿,敛口,圆唇,唇外有一道不明显的凹痕,为重唇结构的痕迹。鼓腹,肩上见桥状竖耳,内壁用圆泥片粘贴加固,器耳附近有一锔孔,由外向内钻成,孔径0.3~0.5厘米。陶器口径20、胎厚0.7厘米(图一三,15)。

半卷沿罐 5件。标本2017DCCT2③:10,陶罐口沿,圆唇,直口,半卷沿,微束颈,外壁抹光。口径34、胎厚0.7厘米(图一三,16)。

其他陶罐 标本2017DCCT2④:6,陶罐口沿,直口,尖圆唇,唇下施一圈附加堆纹,其上按压呈锯齿状。微束颈,斜肩,肩部施单排篦点纹。口径11、胎厚0.3厘米(图一三,18)。

瓮 4件。标本2017DCCH1:1,陶瓮口沿,直口,大卷沿,圆唇,口部及肩部抹光。口径56、胎厚1厘米(图一三,23)。

壶 6件。标本2017DCCT2③:11,陶壶口沿,圆唇,敞口,半卷沿,口沿磨光,颈部斜弧。口径16、胎厚0.5~0.8厘米(图一三,20)。标本2017DCCH3:2,陶壶口沿,圆唇,敞口,平折沿,颈部斜直,上可见一锔孔,由外向内钻成,孔径0.5~1.1厘米。口径34、胎厚0.7厘米(图一三,21)。

盆 9件。标本2017DCCTG1③:1,陶盆口沿,唇口上圆下方,敞口,平折沿略外翻,斜弧腹,口沿下有一道附加堆纹,其上有滚压粗绳纹。口径36、胎厚0.7厘米(图一三,19)。标本2017DCCH3:1,陶盆口沿,圆唇,敞口,折沿微卷,斜弧腹。口径32、胎厚0.6厘米(图一三,22)。标本2017DCCH17:2,陶盆口沿,圆唇,敞口,半卷沿,斜弧腹,口沿及内壁施砑光弦纹。口径60、胎厚0.6厘米(图一三,26)。标本2017DCCT2②:20,陶盆口沿,圆唇,敞口,折沿微卷,微束颈,斜弧腹。口径38、胎厚0.7~0.9厘米(图一三,27)。

器耳 7件。标本2018DCCH22:3,横桥状耳,桥耳直接粘附在器表,抹泥加固,桥耳下可见两排相对的长三角形篦纹,胎厚0.5、长14厘米。桥耳长10、宽3厘米(图一三,28)。标本2017DCCT5②:14,鸡冠状横鋬耳,器耳直接粘附在器表,抹泥加固,胎厚0.5、残长12厘米(图一三,29)。

盏 3件。标本2017DCCF2:1,敞口,斜腹,平底,火候不均,外壁有不规则斜抹痕,似乎为手制,内壁残存黑色焦结物。口径7.7、高2.5、底径4.3、器厚0.5厘米(图一三,30)。

瓦当 3件。标本2017DCCT4④:4,残。当面平缓,外侧施一圈乳丁纹,再施一圈凸弦纹,内施花卉纹。背面在瓦当与筒瓦衔接处可见连续切割痕。直径15、厚1.4厘米(图一三,31)。

2.瓷器

本次发掘出土了少量瓷片,器型以碗为主。

碗 标本2017DCCT4①:9,化妆白瓷器底,圈足,灰黄胎,粗疏,内有涩圈,上有数个垫渣痕,外施釉及底,底不施釉,釉色泛黄,足墙附近有指甲掐痕。底径8.2、胎厚0.5~0.8厘米。应为东北窑口金代产品(图一三,24)。标本2017DCCT3②:19,化妆白瓷器底,矮圈足,挖足过肩,灰黄胎,粗疏,白釉泛黄,内有涩圈,外施釉及底,底不施釉,有指甲掐痕。底径6、胎厚0.3~0.5厘米。应为东北窑口金代产品(图一三,25)。

(二)金属器

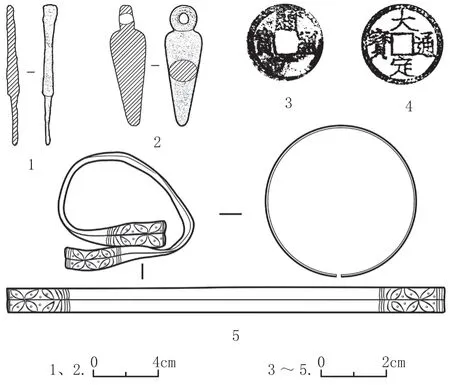

遗址内出土了大量的金属遗物,主要有铁镞、铜链锤、铁骨朵、铁甲片等兵器,铜铫、铁熨斗、钱纹银镯等日用器具以及钱币等。

1.兵器

铁镞 10件,形制基本一致。标本2017DCCT2②:8,凿形,刃部扁平,镞身四棱锥状,铤身较细,圆柱状。长8.2、镞身最厚0.7、刃宽0.8厘米(图一四,1)。

图一四 出土遗物1.铁镞(2017DCCT2②:8) 2.铜链锤(2017DCCT2②:1)3.开元通宝铜钱(2017DCCH4:1) 4.大定通宝铜钱(2017DCCT3②:5)5.银镯(2017DCCT2③:6)

铜链锤 1件。标本2017DCCT2②:1,上端为圆环,下部呈八棱锥状,因磨损变得浑圆。通长7.5、圆环厚0.7、器身最厚2厘米(图一四,2)。

铁甲片 标本2017DCCF2:2,成组出土,整理后清理出214个个体,保存较差,锈蚀严重,可辨认出四种类型。A型:92个,圆角长方形,一侧外凸,一侧平直,长8.2、宽2~2.3厘米。上部有4个穿孔,呈方形排列,中部偏外凸一侧有4个穿孔,底部有2个穿孔,孔径1~2、厚1~1.5毫米。从粘接的标本看,两列穿孔的左列与上一片甲叶的右列缀合。B型:9个,与A型平面形状一致,上部有4个穿孔,呈方形排列,孔径1~2毫米,下部有2个穿孔,与A型不同的是,中部仅有1个较大的穿孔,孔径约3毫米。从粘接的标本来看,该型又有两种,其一穿孔在外凸一侧,另一种穿孔靠平直一侧,两者上下穿插相连。另有标本显示出B型与A型也存在缀合关系。C型:24个,平面呈长方形,直角,长7、宽2厘米,上半部有两列,各5个圆孔,孔径1.5~2毫米,下部锈蚀严重,似乎为3列,左列为3个,中列靠边缘1个,右列为3个,两列孔左右分别与上下片甲叶缀合。D型:8个,平面形制与C型一致,长、宽较C型大,长7.3、宽2.1、厚1.5厘米,孔径1.5~2毫米(图一五)。

图一五 铁甲片

铁骨朵 1件。标本2017DCCT5②:4,蒺藜状,中穿孔,孔径上端为2.2、下端为2.4厘米。器身遍布四棱锥状凸起,共有12个,骨朵有四个侧面,其中一面没有凸刺,并被做成“十”字状凹陷,其余三面皆做成四个凸刺,宽6.5、高5.2厘米(图一六)。

图一六 铁骨朵(2017DCCT5②:4)

2.日用器具

铜铫 1件。标本2017DCCT2③:4,由器身和器柄两部分组成。器身部敞口,斜弧腹,圜底,在侧面设置一流,流平面呈梯形,手柄截面呈椭圆形,中空,与器身突出的管部相结合。口径22、高6.5厘米;柄部长21、直径1.5~2厘米;流长6.5厘米(图一七)。

图一七 铜铫(2017DCCT2③:4)

铁熨斗 1件。标本2017DCCT3②:3,由器身和手柄组成,器身呈钵状,广口,方唇,筒腹,平底,器身与手柄相接处有鸡冠形护手,上施方格纹,手柄呈圆柱状,中空,似与器身对应处一凸起物嵌合相连。口径16.3、底径12、高7厘米;护手高6、宽11.5厘米;手柄长14、直径2.5厘米(图一八)。

图一八 铁熨斗(2017DCCT3②:3)

银镯 1件。标本2017DCCT2③:6,一器断为两截,原器应为“C”型,由条状银片制成,银片中部施一条凹弦纹,末端两头分别饰有三道凸弦纹,半轮钱纹、整轮钱纹以及三道弦纹,钱纹内施6处乳丁纹,两端纹饰合在一起即为三个连续钱纹。纹饰皆为阳纹,应为铸造。厚0.125、宽0.75、周长14.3厘米(图一四,5)。

3.钱币

城址内还出土各类钱币19枚,主要以宋代钱币为主,兼有少量唐代、金代钱币。宋钱主要有熙宁元宝、元祐通宝、元丰通宝、崇宁通宝、皇宋通宝、景德元宝、绍圣通宝、咸平元宝、治平元宝、明道元宝、祥符元宝,均为东北辽金遗址内常见宋代钱币。标本2017DCCH4:1,开元通宝。直径约2.5、方孔边长约0.6厘米(图一四,3)。标本2017DCCT3②:5,大定通宝。直径约2.5、方孔边长约0.6厘米(图一四,4)。

四、结语

(一)城址年代

发掘情况表明,城址起建于第⑤层之上,第⑤层内及第⑤层下开口的遗迹内出土遗物均包含各类篦纹陶片,不见更早的遗物,因此,第⑤层及其下开口的遗迹年代应该不早于辽代,起建于其上的城墙年代亦不早于辽代。

城址内第④层与第③层下开口遗迹较多,遗迹现象复杂,应该是城址的主要使用阶段遗留。这两层及其下开口的遗迹内出土的遗物较多,也包含大量的篦纹陶片,并且无明显的晚期遗物,因此第③层与第④层及其下开口的遗迹年代应该为辽代。

城址内第②层堆积较厚,其下开口遗迹较少,说明这一时期城址已基本废弃。地层内夹杂大量早期陶器和完整的金属器,说明该时期可能对早期建筑进行了破坏,地层堆积内出土较多兵器可能反映了辽金之际的军事冲突。地层内还出土金代大定通宝钱币及少量具有金代风格的瓷片,说明迟至大定年间尚有人活动。

城址城墙由主墙墙基、主墙、两侧护墙、护墙基槽及外侧护城河几个部分构成,其基本结构与白城市城四家子城址北城墙[2]一致,并与辽上京宫城北墙[3]结构相类,有研究表明“辽代城墙的结构有着一定的共性,并且其建造工艺在不断的进步”[4]。

《辽史》记载,辽圣宗太平六年(1026年)“黄龙府请建堡障三、烽台十,诏以农隙筑之”。城岗子城址规模较小,且位于黄龙府(农安古城)东北60余千米的饮马河与松花江交汇处,与其南侧的杏山堡(边长约151米)形成沿饮马河分布的堡障系统,从地域、性质上符合黄龙府边界设置堡障的记载。从年代上城岗子城址始建于辽代,且使用时期较长亦与文献记载相符。因此,我们认为城岗子城址即为辽圣宗太平六年所兴建的黄龙府边境堡障之一。

(二)遗物分析

城址内出土的遗物以陶器为主,瓷器极少。通过考古调查研究显示,东北地区的辽代城址已经可以采集到大量瓷器[5],因此,城岗子城址内出土瓷器少的原因应该与时代无关。城岗子城址规模较小,且离辽代东北中部地区以黄龙府为节点的主要交通线较远,瓷器贸易不便。同时城岗子城址依山面河,军事防御特征明显,因此瓷器的使用较少。

城址内出土篦纹陶器较多,反映了城址居民具有契丹—辽的传统。同时城址内出土的陶器器类虽较多,但是大口罐及篦纹壶这两类陶器相对较少,这与内蒙古中南部及吉林、辽宁西部的辽核心区以上述两种陶器为主要器类的构成不同。城址内出土的横桥耳类器物有明显的渤海风格,各种方唇罐类口沿上以突棱凹槽构成重唇的风格亦见于渤海苏密城城址[6]。

根据《辽史》记载黄龙府下辖有女直、隗衍突厥部、奥衍突厥部、北唐古部、五国部等诸多部族,亦驻有铁骊军,燕颇曾率黄龙府渤海遗民起事复国,可知黄龙府治下有大量渤海国遗民。因此,城岗子城址出土的大量器类可能与边界地区多部族交流融合有关。

城址第②层堆积内还出土大量的金属兵器、甲片,并且地层内还出土了当时较为珍贵的铜、铁质生活用器,说明在此时期整体形势较为紧张,军事冲突较为剧烈,亦反映了城岗子城址作为边境堡垒的军事性质。

综上,可以得出城岗子城址为建于辽代中期的黄龙府下辖的军事性城堡,主要使用年代为辽代,金代以后逐渐废弃,而非早期发掘所认定的金代古城。1998年发掘出土的遗物与本次发掘出土遗物风格一致,其年代均为辽代,城址内明确金代遗存极少,此前曾有其它遗址在发掘研究中对比了早年城岗子发掘资料,其研究结果需要再次审慎考虑。

领 队:石晓轩

执行领队:孟庆旭

参加发掘:肖井惠 孙东文 刘全乐 肖井刚赵里萌 李含笑 王春委 武 松

照 相:石晓轩 李含笑

绘 图:孙东文 刘全乐

执 笔:赵里萌 孟庆旭

—— 以岱海地区为例