补阳还五汤联合甲钴胺等综合疗法对腓总神经麻痹患者神经功能及运动功能的影响

范 荣,刘玉金,李 畅,王先力

(1. 三亚市中医院,海南 三亚 572000;2. 湖南省中医院,湖南 长沙 410005)

腓总神经麻痹是一种因腓总神经受损而引起腓骨和胫骨肌群萎缩或瘫痪所导致的周围神经系统疾病,患者表现为运动及感觉功能减退,患足与足趾背屈受限,行走步态呈跨阈式,部分患者因治疗失当而形成内翻马蹄足,对患者日常生活及参与社会实践功能造成不良影响。目前西医治疗腓总神经麻痹以预防和对症治疗为主,可使用甲钴胺、维生素B族、三磷酸腺苷等药物,药物治疗无效者考虑外科手术治疗,但总体疗效欠佳。中医学认为腓总神经麻痹主要是因外力损伤或气血亏虚导致脉络不通,筋脉失于濡养所致。补阳还五汤出自《医林改错》,原主要用于治疗中风引起的肢体偏瘫,其方证以气虚血瘀证为主。近年随着中医药研究的进一步深入,临床逐渐尝试使用补阳还五汤治疗以气虚血瘀证为主要辨证特征的周围神经损伤。且研究证实[1-3],补阳还五汤能够促进周围神经损伤后雪旺细胞生长,改善神经血液供应,提高神经传导速度,促进受损神经结构重建及神经元细胞再生,因而在周围神经损伤的治疗方面具有广阔的应用前景。但目前临床上关于补阳还五汤治疗腓总神经麻痹的研究文献并不多,观察样本量较少,鉴于其属周围神经损伤的类型之一,治疗机制与周围神经疾病并无较大区别。故本研究观察了补阳还五汤对腓总神经麻痹患者神经功能康复及运动功能康复的影响,进一步验证其治疗腓总神经麻痹的有效性,期待为补阳还五汤治疗腓总神经麻痹提供更多的数据支持。

1 资料与方法

1.1诊断标准 西医诊断符合《神经病学》[4]中有关腓总神经麻痹的诊断标准:①局部腓总神经损伤史;②肌肉肌力减退,肌肉萎缩,下肢畸形,运动功能出现障碍;③感觉支配区出现功能障碍;④神经支配区域出现皮温降低、皮肤萎缩、皮肤少汗甚至无汗,肌腱反射能力减退甚至消失;⑤足背、足趾背屈受限,足下垂,跨阈步态;⑥肌电图检查辅助确诊。中医诊断参照《中医内科常见病诊疗指南·中医疾病部分》[5]和《中医病证诊断疗效标准》[6]拟定,辨证为气虚血瘀证:症见四肢痿弱,手足麻木,青筋显露,肌肤甲错,拘挛疼痛,舌质紫黯,苔薄白,有瘀斑或瘀点,脉弱或细涩。

1.2纳入标准 符合腓总神经麻痹诊断及中医辨病辨证标准,年龄18~70岁,无手术治疗指征,符合临床试验开展的知情同意原则。

1.3排除标准 合并严重的原发性疾病者,合并腘窝囊肿、腓骨骨折或病情危重需立即采用手术治疗者,哺乳期、妊娠期及准备妊娠女性,合并严重的精神疾病导致不能配合治疗者。

1.4一般资料 选择2018年3月—2021年3月三亚市中医院收治的86例腓总神经麻痹患者作为研究对象,按照完全随机数字表法分成2组各43例:观察组男27例,女16例;年龄21~65(51.6±4.9)岁;病程15~80(50.1±6.9)d。对照组男30例,女13例;年龄22~67(51.9±5.2)岁;病程17~78(52.5±6.8)d。2组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.5治疗方法 对照组:①口服甲钴胺片[卫材(中国)药业有限公司,国药准字H20030812,规格:0.5 mg/片],1片/次,3次/d;②针刺治疗:穴位选取委中、阳陵泉、环跳、太冲、解溪穴,常规消毒,针刺穴位得气后,使用平补平泻法,每日1次,治疗6 d后休息1 d;③康复训练:根据腓总神经受损部位、损伤程度、肌力与耐力情况,指导患者进行主动与被动感觉训练和作业训练。观察组在对照组治疗基础上联合补阳还五汤治疗,组方:黄芪20 g,党参、赤芍、当归各15 g,川芎、地龙、红花、桃仁各10 g。加入300 mL水煎煮,收汁150 mL,每日1剂,分早、晚温服。2组治疗时间均为6周。

1.6观察指标

1.6.1中医症状分级量化积分 参照文献[6]中标准对患者治疗前后手足麻木不仁、四肢痿弱、肌肤甲错、拘挛疼痛、四肢青筋显露进行量化积分,按症状无、轻、中、重记为0,1,2,3分。

1.6.2Fugl-Meyer运动功能评分 参照FMA下肢评分法评价患者治疗前后肢体功能,量表包括7个项目,总分34分,分值越高代表肢体功能越佳。

1.6.310 m最大步行速度 治疗前后对患者进行10 m最大步行速度测试,共进行3次测试,取最高值作为测试结果。

1.6.4神经功能康复状况 参照英国医学研究院神经外伤学会制定的神经功能愈合标准(MCRR标准)对患者治疗后神经功能状况进行评估,以患者肌力、感觉恢复4级以上为优,肌力、感觉恢复至3级为良,肌力、感觉恢复至2级为可,肌力、感觉1级以下为差。

1.6.5临床疗效 参照文献[7]拟定疗效评定标准。痊愈:临床症状消失,肢体感觉恢复正常,肌力达到5级,踝关节及足趾关节活动恢复正常,肢体未出现畸形,肌电图检测显示神经传导功能正常;好转:大部分临床症状消失,肢体感觉几乎接近正常,肌力恢复至3~4级,肢体未出现畸形,肌电图检测显示神经传导功能部分恢复正常;无效:临床症状、肢体感觉、肌力以及肌电图指标均未得到任何改善,甚至出现肌萎缩、功能活动障碍等症状加重表现。总有效=痊愈+好转。

1.6.6安全性评价 包括肝肾功能、血常规、心电图等指标,记录与治疗相关的不良反应。

2 结 果

2.1中医症状分级量化积分比较 2组治疗后各项中医症状分级量化积分均明显降低(P均<0.05),观察组治疗后各项中医症状分级量化积分与对照组比较降低更明显(P均<0.05)。见表1。

表1 2组腓总神经麻痹患者治疗前后中医症状分级量化积分比较分)

2.2FMA下肢评分和10 m最大步行速度比较 治疗后2组FMA下肢评分均明显升高(P均<0.05),10 m最大步行速度均明显加快(P均<0.05),且观察组治疗后FMA下肢评分和10 m最大步行速度均明显优于对照组(P均<0.05)。见表2。

表2 2组腓总神经麻痹患者治疗前后FMA下肢评分和10 m最大步行速度比较

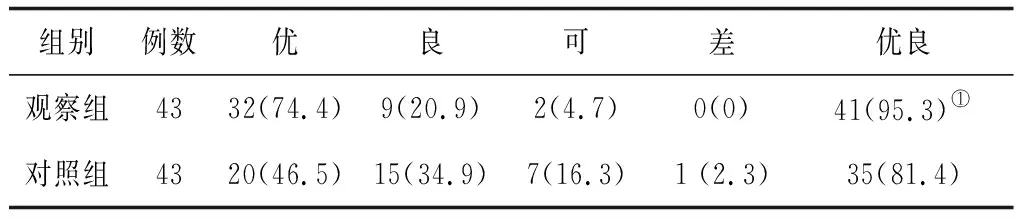

2.3神经功能康复状况 治疗6周后观察组神经功能康复优良率为95.3%,对照组为81.4%,观察组明显高于对照组(2=4.074,P<0.05)。见表3。

表3 2组腓总神经麻痹患者治疗6周后神经功能康复状况比较 例(%)

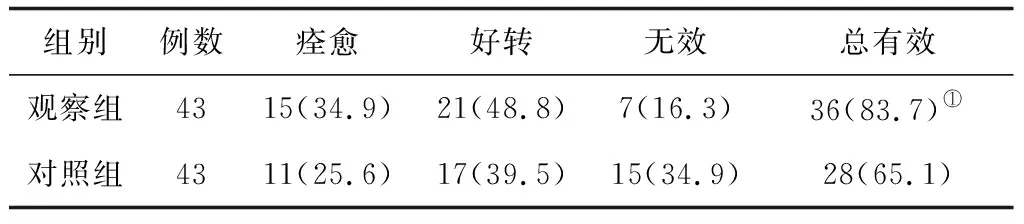

2.4临床疗效比较 观察组总有效率为83.7%,对照组总有效率为65.1%,观察组总有效率明显高于对照组(2=3.909,P<0.05)。见表4。

表4 2组腓总神经麻痹患者治疗6周后临床疗效比较 例(%)

2.5安全性 2组治疗前后肾功能、肝功能、血常规等安全性指标均未出现明显异常,也未出现与口服药物和针刺相关的不良事件。

3 讨 论

腓总神经起源于L4—S2,是坐骨神经两分支中的一支,其行走于腓骨头上下区域间的浅表处,神经周围环绕坚硬的骨组织,结构特征较特殊,当骨组织受外力伤害后,腓总神经因无缓冲保护作用而易引起损伤。腓总神经麻痹主要是因外伤、感染、牵拉摩擦、压迫等导致,发病后主要表现为足和足趾背屈无力、足背皮肤麻木、足下垂、行走步态呈跨阈式,严重影响患者正常社会活动。本病根据病理发展过程分为暂时性缺血改变、血-神经屏障变化及瓦勒变性,随着病情的迁延,易引起腓骨前肌群与腓骨肌群萎缩,造成不可逆性神经损伤,最终发展为残疾[8-9]。甲钴胺片是维生素B12的新型制剂,能够快速进入神经元细胞器内,刺激神经内核酸、蛋白等物质代谢,有助于修复神经组织,因而被广泛用于周围神经病变的治疗。康复训练是治疗腓总神经麻痹的一种重要方法,其通过主动与被动感觉训练和作业训练,充分调动患者训练的积极性,有助于提高肌力,促进感觉功能恢复。针灸同样是治疗腓总神经麻痹的重要方法,根据“治痿独取阳明”和“筋会阳陵”的理论学说,本研究取委中、阳陵泉、环跳、太冲、解溪穴诸穴,补气血,通经络,促进筋脉得以濡养。

腓总神经麻痹归属中医“痿证”“痹证”等范畴,其根本病机为气虚血瘀。《素问》记载:“伤绝经筋,荣卫失循,筋急难以屈伸。”外伤损害周围神经,导致血行不畅,瘀血阻滞脉络,脉痹不通,加上正气不足,气血无以生化,不能濡养温煦骨骼筋肉,故出现肢体感觉功能、运动功能异常,发为痿证,治宜益气养血、活血祛瘀、通络止痛[10]。补阳还五汤中黄芪、党参为君药,黄芪大补元气,能够促使气旺血行,瘀除络通;党参补中益气、养血生津;二药合用,能大大增强补气活血之功。当归活血通络而不伤血,用作臣药。赤芍、地龙、川芎、桃仁、红花共为佐使,能够辅助臣药增强活血祛瘀及行气止痛之功效。全方共奏补气活血、祛瘀止痛之功。既往研究表明,补阳还五汤用于治疗周围神经损伤能够促进受损神经局部血液微循环,预防病灶部位组织缺氧,保护神经元细胞,有利于神经纤维重建和再生[11]。中药单体研究表明,黄芪有效成分能够增强机体免疫力和保护神经[12];党参有效成分能够抑制血小板聚集,改善局部微循环,增强机体免疫功能[13];当归有效成分能够抑制血小板凝聚,可镇痛,促进肌肉血液循环,延缓肌肉萎缩,促进细胞增殖[14];赤芍具有抗血栓形成、保护神经细胞作用[15];川芎具有镇痛、细胞保护等作用[16];红花、桃仁药对有效成分能够改善血液流变学、调控细胞增殖与细胞凋亡[17]。

本研究结果显示,治疗后观察组中医症状分级量化积分均低于对照组,10 m最大步行速度快于对照组,FMA下肢评分、神经功能康复优良率以及治疗总有效率均高于对照组,2组治疗期间均未发生严重不良反应。提示补阳还五汤联合甲钴胺等综合疗法能够促进腓总神经麻痹患者周围神经功能康复,缓解患者临床症状,提高患者下肢运动功能,疗效明显,安全可靠。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。