后疫情时代美术馆社会美育职能实践与发展研究

傅豪 Fu Hao

1.“盛世修典—‘中国历代绘画大系’阶段性成果展”(2021 年9月28日至11月28日),四川美术学院美术馆展览现场

引言

美术馆社会效益和文化影响力的实现在某种程度上要通过公共文化教育来实现,美术馆内生发的美育实践具有普及性、长期性以及针对性的特点。美术馆面向公众,人人都可进入美术馆进行审美活动。美术馆通过举办展览、开展主题学术活动及公教活动让观众了解艺术的时代发展、理解不同的艺术风格、样式在特定历史文化情境之中的意义指涉。因而具有一定的重要性及不可替代性。

而在新冠疫情的影响下,美术馆的社会美育职能面临着实体展览数量骤减、公教活动举办困难及防疫流程复杂等诸多问题。在此情况下,国内外各大美术馆开设了不同形式的线上展览及公教活动,将高清、多维的艺术作品通过互联网途径传播给观众,数字化公共教育服务成为了美术馆在疫情时期的“救急”之举。本文意在通过分析疫情发生近三年来,各大美术馆开展数字化公共教育服务情况,探索美术馆在后疫情时代社会美育职能的实践与发展问题。

一、后疫情时代美术馆社会美育现状

(一)实体展览数量减少

展览是美术馆进行履行社会美育职能最主要的手段,而后疫情时代的布展流程相较疫情以前复杂许多。以往伴随展览举办的开幕式、学术研讨会、讲座等需要向有关部门进行报备。北京市美术馆疫情防控措施指引(第四版)中明确规定,艺术机构需要“避免形成人群聚集。各场馆要尽量减少在密闭场所举办聚集性活动,按照当地疫情防控部署要求,该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。”在这个瞬息万变的时代,以往看似普通的面对面艺术交流活动在今天已然弥足珍贵。

除此之外,设展主体为了疫情防控需要对于展期延后、取消甚至展馆闭馆等情况进行及时的预判和安排。重庆美术馆在2021年8月3日发布执行了“八条防控措施”,其中包括延长展览期限,压缩展览数量等措施。取消了原计划在8月9日至22日举办的《江苏省国画院艺术家作品展》,为保证正常开馆,将正在展出的《姜宝林艺术展》展览截止日期由8月8日延期至8月22日。对于美术馆来说,每季度制定的展览计划时刻要面临变更和延后的风险,一系列的延迟将为美术馆的日常工作带来很多的不确定性。

(二)公教活动难以进行

公共教育活动是美术馆实践教育职能中最具互动性和可参与性的具体实践;基于疫情防控需要,各大美术馆的线下公教活动数量骤减。以四川美院美术馆为例,2019年美术馆举办线下公教活动11场,而在2020年则下降至8场。在当下受疫情影响更为严重的上海地区情况则更不容乐观,在2019年,上海民生美术馆举办公教活动高达四十余场,平均每月3-4次;2020年降至20场左右;而截止2022年5月1日,民生美术馆在本年度未曾举办过线下公教活动。美术馆公教活动依赖于市民观众的实时参与互动,受制于疫情防控而减少的线下活动极大地阻碍了美术馆社会美育职能推进,亦阻碍了社会面对于美育的需求。

(三)数字化公教活动数量上升

疫情的持续性促使线上展览逐步替代了实体展览的公共传播功能,“云观展”成为了特殊时期艺术展览呈现的主要形式。不同于传统展览与现场原作的面对面交流,线上展览将艺术作品以数字化形式再现,其主要形式可总结为:图文在线式、实景三维式以及VR沉浸式。线上平台的搭建不仅促进了艺术作品的传播,其强烈的交互感亦给予了观众不同的艺术体验;互联网所搭建的数字化场域,在一定程度上重构了艺术品观看模式。

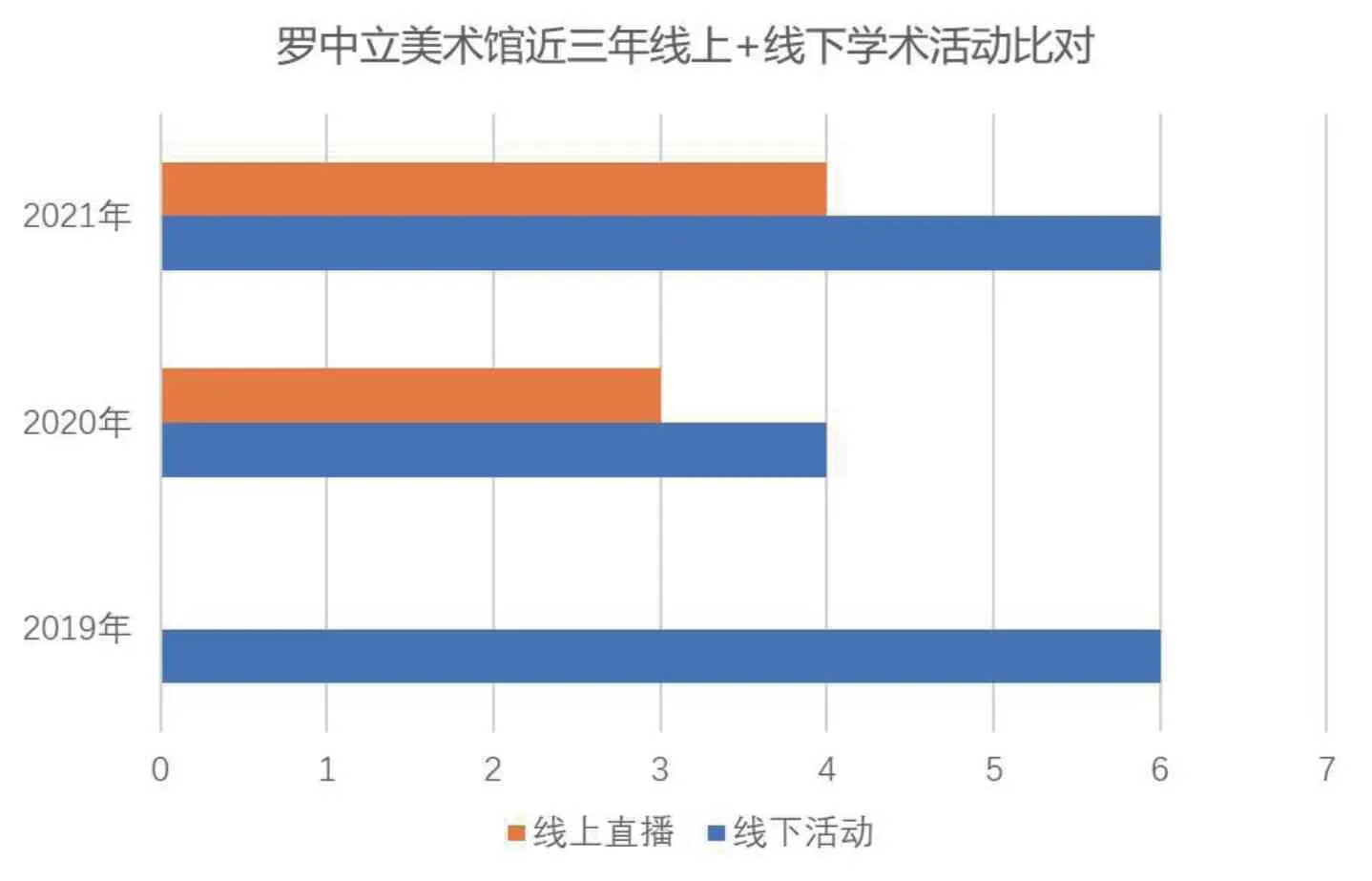

在展览之外,美术馆的公教活动也积极的转向线上进行,主要以讲座、论坛等学术活动为主。以罗中立美术馆近三年来举办的线上学术活动与线下活动数据对比可得,在2019年,线上直播仍处于萌芽状态,2020年和2021年则呈现逐步上升的趋势,在2021年超过半数的讲座、论坛都采取了线上直播的形式。

除了直播形式以外,在各大社交平台的持续更新亦为美术馆在疫情期间开展公教活动的重要手段。重庆美术馆在2020年就开展了十余起“重庆美术馆第二课堂”系列云端公教活动,主要以微信公众号推文的形式进行用户推送,内容面向疫情期间青少年儿童的学习生活,美术馆以视频与图文结合的方式为少年儿童讲授手工、绘画等基本知识和基础创作。在一定程度上,打破了美术馆在线下举办公教活动的人数限制,拓宽了公教活动的传播面。

二、美术馆数字化公共教育服务突破与局限

(一)数字化公教服务模式的新突破与发展

超越时空的局限。数字化公教活动通过云端数据的集合与展示突破了时空的界限,艺术作品从庄严的展厅走向每一个人的移动设备中,为受时间和距离所限制的观众提供了便利。同时,美术馆也通过线上展览等数字化模式得到了更多的推广和关注。以2020年5月22日开幕的中央美术学院线上毕业展为例,仅仅四天,这场史无前例的毕业展就已有300万人次浏览,访问覆盖110多个国家和地区;2021年四川美术学院的线上毕业展也突破了380万的浏览量,较上一年增加了约30万浏览量。而线下的毕业展美术馆每日预约量仅800个名额;由此,美术馆开展数字化公教活动的影响力与传播力在近两年得到了大幅度的提升,艺术创作与艺术观念以数字化形式走入了更多人的视野中。

表1 截至2021 年12 月20 日四川美院罗中立美术馆近三年线上+线下学术活动情况统计

2.“三千大千——张大千抗战时期绘画作品展”(2019 年),重庆中国三峡博物馆展览现场,观展者艺术临习

优质资源的共享。“云观展”、“云课堂”、“云讲座”使得更多高清、优质的艺术作品图片、文稿资源在互联网上得以共享。如此高质量的资源,即便是在线下观看过程中都难以获得,在一定程度上推动了艺术的相关研究与推广。敦煌研究院的“云游敦煌”小程序中就以视频、艺术形式、朝代、颜色以及全景洞窟进行分类,其中每个视频、图像都囊括了包括时代、洞窟编号、洞窟形制、具体描述等在内的详细的文字介绍。除此之外,云游敦煌小程序中还详细介绍了壁画病害种类等与壁画、造像相关的知识。悠扬的背景音乐搭配着精致清晰的图片让人仿佛置身于千年敦煌之中。云游敦煌小程序上线以来,浏览量累计突破了4000万次,敦煌石窟以“云游”之势穿越千年光阴,自如地融入了现代科技社会。线上展览由灌输式的单向传播向平等交流的双向传播转变,而在这个过程中,观众由单纯的知识消费者变为知识的生产者和传播者。

呈现形式的多变。如前文所述,美术馆的数字化公教服务以图文在线式、实景三维式以及沉浸式VR为主。其中,沉浸式VR成为近两年着重发展的新兴形式。相较于实景三维式的360°观展体验,沉浸式VR有着720°的突破,是一种更具互动性和参与度的替代选择,VR虚拟现实技术采用计算机为核心结合光电传感技术生成逼真的视听享受,全方位一体化实现虚拟环境。同时,部分美术馆对于艺术品、艺术知识的呈现不再是单方面的输出,如“云游敦煌”等程序开始着重于与观者的交互,通过页面UI的设计、动画与实景的结合等手法加强体验感与娱乐感,能够让观众更好的参与到公教活动之中。

(二)数字化模式的局限与展望

艺术交流受阻。正是因为数字化模式对于时空局限的超越,限制了其艺术交流与社交的即时性。在全球化的时代背景下,依托一场展览、一次活动而进行的集体集会、观念来往显得更为的重要。线下展览所强调的体验感并不完全是体会艺术作品的细节与感受,而是体验艺术世界的密切且重要的联结。一场重要的艺术展览活动,如若没有了艺术家、艺术作品、观众、策展人等主体的共情与互动,最真实的情感和体悟便将随着一串串冰冷的数字和代码流逝。

艺术光韵(AURA)不再。以数字化技术传播艺术,开展美育的行动似乎是对于本雅明所定义的艺术韵味“Aura”的进一步消解。本雅明认为艺术原作的即时性即其本真性,而最完美的复制品也不具备艺术作品所具有的韵味。“云展览”、“云绘画”便利人们在小小的屏幕中观看艺术,艺术的膜拜价值进一步转向展示价值,对于艺术的凝神专注式的接受亦转向消遣式接受。因此,以线上展览为代表的数字化公教服务纵使技术再超然,也不能够代替人们在现实场景中对于艺术作品中那种若即若离、无与伦比的光晕体验。

技术壁垒未破。美术馆数字化公共教育服务虽然给予了观众许多便利,但由于技术、网络等原因,未能够在每次呈现出最为完美的状态。长久的加载与卡顿使得观众在等待的过程中对艺术的热情逐渐冷却。录播、直播等形式虽然促进了艺术知识的传播,但是美术馆的公教活动的有序进展在很大程度上依赖于面对面的沟通与交流。因此,现有数字化技术有待完善双方互动机制,增加观众的体验感与沉浸感。

表2 截至2021 年11 月30 日重庆(部分)美术馆启动数字化公教活动情况统计

普及数量不足。值得注意的是,现阶段开放的数字化公共教育服务大多属于公立或非营利性美术馆。这与公立机构近年来数量激增有着密切的联系,除此之外,公立机构对于成本和盈利的考虑相对较少,发挥展览及公教、研究功能,系公益性文化事业机构。以重庆地区的美术馆以及博物馆(部分)为例(见表1),疫情以来,文化行政部门管理的美术馆近9成都启动了数字化公教活动。

而绝大部分的民营美术馆与画廊机构出于资金、版权、销售等方面的考虑,未开启线上同步展览。国家相关政策目前更多的是针对公立机构,对于民营机构的技术扶持、资金帮助、政策优惠未有明确的规定,因而,完善相关政策规则,量化线上艺术展览和艺术交流活动除了能够帮助民营艺术机构度过难关,也有助于艺术的传播与发展。

三、“线下+线上”双线协同发展新趋势

综上,虽然数字化公教活动在近两年的突破与发展势如破竹,但观众与艺术作品光韵的面对面交流却是技术无法做到的。艺术接受者只有首先同艺术作品取得同一,作品既在自身之内又能超越于自身,才能使艺术接受真正开始。艺术接受的过程要求与艺术作品发生强烈的共鸣,因此线下公教活动具有强烈的不可替代性。后疫情时代下,数字化形式的便捷性与更为广泛的传播性亦显得不可或缺,因而“线上+线下”双线协同发展是美术馆践行社会美育职能的重要转向。

首先,“线上+线下”双线协同发展有助于美术馆增强抗风险能力。在疫情常态化的大背景下,除了公立的美术馆外,民营美术馆、画廊空间需要通过“线上+线下”增强抗风险能力。在线上启动展览及公教活动,增加自身影响力及知名度的同时,将线上形式作为线下活动受掣肘时的补充收入来源。

其次,“线上+线下”双线协同发展能够帮助各大美术馆节约成本,缩减开支;美术馆等主体可将非必要的内容移至线上进行呈现,节约空间及物料。在开展线下公教活动时,可广泛采用线上同步直播,这样既能够防止大规模的人员聚集,亦可避免因此产生的费用。而在疫情防控较为严格的时期,单独开放线上展览及艺术艺术活动节约了场地费、艺术品运输费、人工费、艺术家差旅费等高额费用。

3.“盛世修典—‘中国历代绘画大系’阶段性成果展”(2021 年9 月28 日至11 月28 日),四川美术学院美术馆展览现场

再次,“线上+线下”双线协同发展有助于艺术机构增加公教活动的数量和质量;腾讯会议、腾讯课堂等软件已成为互联网授课的重要工具,老师与学生无须面对面即可进行教授与交流;美术馆应充分运用软件的优势,开展更为丰富的公教活动;依托技术的不断发展,优化活动形式与内容,增加观众的互动性与体验感。同时,各大美术馆需结合自身优势与特点,丰富公教活动的趣味性和专业性凸显优势,增加记忆点。

结语

美术馆的数字化转型,在后疫情时代具有强烈的必要性。但冰冷的屏幕始终无法替代有温度的现场,长远而言,数字美术馆建设与公共教育的结合,应基于艺术实物(藏品或展品),注重通过参与式、互动式、建构式等各种方式方法来丰富观众的学习体验,改变、提升其对美的认知和态度。临时性、功利性的宣传推广和系统化、课程化的知识技能学习并不是美术馆公共教育的主要意义所在。各大美术馆应当充分利用不同形式的公教活动优势,做到相辅相成,在推动的社会美育功能最大化的同时,节约成本,增强可持续性。特殊的时期给予了艺术及社会美育更多的挑战和机遇,美术馆的转型与发展不可能一蹴而就,本文意在提出美术馆社会美育职能转型的方向和思路,具体的操作仍有待我们在实践中进行总结和突破。

注释:

[1]北京市美术馆疫情防控措施指引(第四版)。

[2]黄洋:《博物馆”云展览”的传播模式与构建路径》,《中国博物馆》,2020年第3期,第5页。

[3]彭博:《基于VR技术的线上艺术展览应用研究》,《艺术品鉴》,2017年第10期。

[4]Dini Rachele..Macat Library:2018-02-21.

[5]杨应时:《“后疫情”:我国美术馆公共教育的数字化走向》,《美术》,2020年第6期,第5页。