明代五台山寺田及其控制权的争夺

王国棉

(山西省社会科学院,山西 太原 030032)

五台山位于山西省忻州市五台县东北部,“五峰耸立,高出云表,山顶无林木,有如垒土之台,故曰五台”[1]859。就区域地理范围而论,五台山有广义和狭义之分。狭义的五台山指“五峰”之内区域,即五个台顶山脊线范围之间,俗称“台内”。广义的五台山则泛指五台山一带。在不同历史时期,“五台山”的具体区域稍有变更,加之历史时期的资料往往是按县笼统叙述,故为了使研究更为客观和更具针对性,本文聚焦的地理范围除五座台顶所辖之“台内”外,还涉及繁峙、代县和河北阜平等周缘县域的“台外”情况。

寺田是佛教寺院占有的土地,它是寺院财产的重要组成部分,也是近年来寺院经济研究的热点话题。目前学界对该问题的研究大多以传统史料和传世文献为基础,焦点集中在两个方面:一是研究中古时期寺院经济内部的发展变化、寺院等级构成、寺院依附关系、寺院财产的分配、寺院的经营模式、寺院赋税等问题上;二是对明清以前寺院与政权的关系、寺田兼并问题的讨论。这些成果对明清寺院经济及其之后的研究较少,尤其是缺少跨朝代专门研究寺院经济问题的成果,至于对五台山这一特殊地域寺院经济系统性的深入研究更是少之又少。

五台山作为中国佛教四大名山之首,历来受到各种社会力量的青睐,尤其是在北魏、隋代、元代、清代都有帝王巡幸,并钦赐大量寺田,五台山极尽隆宠。朱明王朝上承金元下启满清,是中国古代历史上一个重要的转型时期,但是明代未有帝王亲巡五台山,而是宠幸以南京、北京为代表的城市寺院,使得五台山面临诸多发展的困境。那么,在社会大环境极为不利的形势下,五台山寺院要生存和发展,其赖以生计的寺田面临何种境地呢?寺田是寺院维持生存的重要经济来源,它不可能孤立地存在于社会,因寺田问题寺院与各种世俗力量对附着于田地之上的人口和经济利益的争夺始终存在。处于明代社会变革时期的五台山寺田状况是五台山佛教兴衰的晴雨表,本文将以传统资料为基础,大量运用五台山金石铭文和多年来实际调研的资料,以五台山寺田为切入口,对明代五台山寺院在政治上相对弱势的大背景下如何获取寺院收入,求取自身发展的问题进行研究,以期对明代社会变革背景下五台山寺院经济有一个新的认知。同时,此研究将对当前我国佛教寺院如何正常运转和国家如何引导寺院更好地适应社会发展具有一定的参考价值。

一、寺田的主要来源

明代五台山有大量寺属田地,这些田地是寺院维持正常运营的最基本资产。从所有制形式上看,寺院田地可分为总院田地与下院田地;从所处的地理位置来看,寺田分山内田和山外田;从寺田来源上看主要有三种,一是依托围寺赐田政策来获得,二是通过开垦拓殖获得,三是仰赖社会力量的布施获得。

(一)依托围寺赐田政策来获得田地

围绕寺院周边地区进行敕赐,这是历朝历代不成文的惯例。明代五台山拥有大量寺属田地是历史形成的,如北魏孝文帝围山赐让五百里之地[2]67,元英宗于至治二年(1322)驾幸五台山时“赐田三百顷”[3]667。明代建立以后,仍沿袭前代围寺赐田的基本思路,在敕建五台山大塔院寺时,除了修建山门、天王殿、大慈延寿宝殿、大慈延寿护国佑民释迦佛舍利宝塔、大藏经阁等,及围廊、斋舍、庖湢以外,还特别“复赐园地以供常住之需”[4]262-263。

围寺赐田最典型的例子是普济寺建立时获得土地的情况。成化年间(1465—1487),明宪宗为五台山普济禅寺赐名并题写了《敕赐普济禅寺碑记》,其中就提到了普济禅寺如何获取寺产的情况,碑文曰:“成化初,僧录相与迎致五台法席。师之者日益众多,几无所容,乃相隙地于东北台下之水池,去水实土。东至小阿,南至饮牛池,西至金刚窟,北至华严岭,四隅拓开约二十亩余许。弟惟力寡,虽堂莫构,因疏于代王深允,若挈之嬴羡。俾即山取材,而僦工焉……然寺虽成,而额弗匾,则无美名以达四方,王乃升请于朝,即日敕下,赐匾曰‘普济禅寺’,王拜受赐,而大哉斯匾乎!”[4]200-201此碑所记五台山南台台顶的普济寺始建于隋文帝,历代都有重修,明代成化年间重修此寺时,由于重建土地不足,乃向四至开拓20 余亩,为了使这些土地合法化,寺院不得不借助代王府的力量。从碑记提供的信息看,寺院从选址施工到获得皇帝赐匾,均得到代王府的大力支持,为了获得王府的许诺,碑文首先开列代王及王妃姓名,碑记也由代王府的李妙能撰文,建设所用“即山取材”也经“代王深允”,由皇帝所赐的“普济禅寺”匾额当然也由代王请托。虽然明代朝廷出于边防考虑,将五台山列入禁止砍伐森林的名单中,但是禁令的执行并不严格。地方官府可以约束民众的采伐行为,但是一旦僧人与王府势力结盟,或是获得了皇室的许可,官府也就无能为力。正如普济禅寺的案例中,尽管土地是新开垦出来的,但其产权通过代王的疏通后,以围寺赐田的名义得以落实,寺田才具合法性。

寺院不仅对围寺所赐的田地予以重视,而且对围寺赐田的政策及能否证明寺院是否曾经获得这种政策待遇也极为重视。因为一旦找到有力证据(如碑刻)就意味着为新的围寺赐田打开了空间。这也是五台山僧人一方面在处理与奠定寺院的寺基、山场、田土时,另一方面也积极寻求此前的碑刻,以获得围寺赐田合法性的重要原因。

为了获得土地,寺僧有时不得不通过追溯前代围寺赐田的旧例以重新获得自己的寺产。弘治年间(1488—1505),五台山殊像寺就是通过追溯元代围寺赐田的旧例重新获得寺产的。《行实碑》记录了铁林果禅师重得寺产的经历:“成化元年间,遂发心盖造观音阁一所,绘塑圣像毕矣,就此立限二十余年,身不卧床席,日不过午饭,刻苦励志,经历寒暑,心不变动而立限大有功效也。已笃实感发十方,游礼檀越见者、闻者无不化也。后别镇海访观名山圣迹,至于殊祥古刹处,所见其草莽荆蓁不知何代年间寺宇也。后得古碑,乃大元皇太后所建香火梵刹,果修重檐大阁五间、廊庑、僧舍、伽蓝、祖师、山门等殿俱已完就。”[4]207明代对围寺赐田政策的认可具有历史延续性,即便是前朝遗存的碑记,在明代也同样具有法律约束力和公信力。而这种约束力与公信力既体现在现有的田地上,也体现在寺院寺基的建设上面。换言之,只要有寺、有遗址,即可提出赐田的诉求,并且可能获得田地的合法产权,这也正是寺院在建设新寺时会努力寻求前代寺碑、遗址等用以证明其寺基合法性的重要原因。正是在这种动因下,铁林果禅师发愿建造观音阁,为此刻苦修行20 余年。在此期间,他四处奔走,募集资金,集合众人之力,聘请木匠与石匠,并且寻觅山水胜地用来建寺。从修行的角度来看,铁林果禅师能否完成造寺之功绩,关乎他个人能否修得正果;从产权的角度来看,殊像寺的最终建成实际上维系于一块古碑,此处“大元皇太后所建香火梵刹”或可视为一份关于围寺赐田合法性的证明。

此外,制造神迹亦可取得合法造寺的土地。书于隆庆三年(1569)的《五台山凤林寺彻天和尚行实碑记》曰:“正德年间,代州迤南六十里,初入崛峪深林,经行树下,遇雪七日不移足,空中神言古基,掘之,果得石记,建龙安寺。”[4]253-254彻天和尚将发现“石记”视为佛法的感召力,为此投入了寺院的重建活动。因此,虽然围寺赐田的合法性取决于政治权力,但僧人依旧可以从佛教的角度,追溯寺院自身的传统。许多著名的寺院都有在历史长河中屡毁屡建的现象,五台山寺院也不例外。总之,对想要为寺基与寺田奠定合法性的僧人而言,前代的历史与当代皇权都是可以援引的社会资源。

(二)从寺院周边垦荒拓置获得田地

五台山以山川雄伟、森林茂密而闻名。《清凉山志》曰:“于其间也,鸣泉历历,万壑奔飞。嘉木森森,千銮弥布。”[5]1-2故而要想在树木密植的环境中建造寺院,就不得不进行垦荒伐林,以获得足够的建筑用地与建筑用材。比如,竖立于正德年间(1506—1521)的《重修三泉寺佛殿之碑记》记载:“于今圣朝正统之间,圆照、硕德二僧曰:觉空、觉亮者,见斯地之清幽,乃相伴而住之,遂伐其木,植陶其砖瓦,营修殿宇、廊庑、僧房尽其全美。”[4]212此碑刻的碑阴部分有“本寺于天顺二年置庄产一处”的文字。此次所建寺院即三泉寺,亦称铁瓦寺,位于台怀镇菩萨顶以西300 米,因寺内三泉并出得名,正统年间(1436—1449)的僧人觉空和觉亮在此处拓置伐木并建寺,天顺二年(1458)又“置庄产一处”。

事实上,五台山山场在历代不断建寺的过程中逐渐地遭到破坏,到元代时,这种情况已引起朝廷的高度重视。作为皇家狩猎和避暑的胜地,元政府一度采取严禁在五台山进行砍伐与垦荒的措施,而入明以后,朝廷继续沿袭这一政策。但是,由于瓦剌、俺答部族侵扰边境,大量灾民逃入深山拓坡种粮,明军驻扎再励垦殖,毁林建寺雪上加霜,五台山森林面积日蹙。如刻于万历二十年(1592)《五台山重建佛顶庵碑记》记载:“庚辰春,尚衣监太监李公友奉命赉送佛经,来山登顶,以之叹曰:此真人藏修之地。惜乎,梵宇棘蓁,林木殆尽,使名山胜境贱为牛马之场。而欲睹真人,反古道诚弗获矣……于是,询及都纲志龙,奏章皇太后重建殿宇佛像、僧舍数间。”[4]276明代中后期,五台山一带大量林地被开垦出来,垦荒者与寺院展开争夺山场控制权的斗争。如果没有官府的保护,僧人仅凭自己的力量无法保护山场。此佛顶庵碑记记有庚辰春即万历八年(1580),尚衣监太监李公友奉圣旨到五台山送佛经,登上台怀镇黛螺顶,看到五台山已经“林木殆尽,使名山胜境贱为牛马之场”,他回朝后即奏请皇帝于此修盖寺院,但当时仅“重建殿宇佛像、僧舍数间”,未成规模。到万历十六年(1588),皇太后再遣御马监太监陈儒到五台山督理修建寺院,佛顶庵山场的“四至”已经大大地扩充了,有碑记曰:“计开:山场东至岭头,西至小大螺顶,南至文殊殿北峻道,北至昶竹林大岭。”[4]276虽然山场已经遭到破坏,但若能够得到朝廷的承认,修建寺院便有了可靠的法律依据。所以,政府虽明令禁止,但寺院通过非常渠道也能谋求到重建寺院竖立碑刻的活动,相当于重新获得一份法外凭证。

在寺院拓殖的过程中,还会遭遇各种土地争夺战。万历十一年(1583),主管五台山的雁平道张惟诚命令官兵垦荒屯田,“共得荒田三万余亩”[6]121,其中包括五台山灵境寺附近的一块土地,军方以征收粮食税的名义把垦荒地全面合法化、私有化。而且“因先年各僧就寺开垦,恐人挟诈,报作山粮,陆续增至四百五十余石,一概混入屯粮内。后因年远土浮,止存石山,砍之不下,耕之不得,赔粮贻累。屡经告豁,皆混称屯粮,不得其原委,且苦无抵补”[4]292。随着僧团规模的扩大和对田土的需求增加,寺院也被裹胁到全社会垦荒的行列中来。为僧人生计考虑,在寺院周边开垦的土地,田赋一律按照屯田应收纳的粮食来计算,且将垦荒范围从寺院周边地区凭借宗教的影响力向更远区域拓展。但是,先前垦荒的田土,因为山地的自然条件限制,年深日久、水土流失后可能会变成石地,出现无法继续耕种的情况,由此,寺院提请重新清丈田土计算赋税。正如前引《五台山各寺免粮碑记》的碑阴部分,就详细记载了各寺院免除赋税的具体情况:“显通寺荒地一顷陆拾亩,该粮叁石贰斗除豁……南台顶金灯寺荒地壹拾肆顷伍拾柒亩,该粮贰拾玖石壹斗肆升除豁……灵境寺荒地柒拾伍顷肆拾贰亩,该粮壹佰伍拾石捌斗肆升除豁。”[4]233-235

此外,五台山寺院在创立新寺的过程中,也将寺院周边的田土通过购置转为寺有的土地,形成以下院寺院为中心的居民点和商贸集散点。如《寿宁寺重修殿宇实行碑》所记,寿宁寺拥有许多土地和下院,包括:天延村灵岩寺、洪水寺、故福三教院、齐城秋月寺、龙雾峪山寺、三会洪福寺、家家井寺、狮子坪庵8处寺院和宝山寺庄1 处[7]446-453。此碑阴记载寿宁寺“节次治买地土”共约20 亩,从碑记来看,当时的卖主有:郑佩、吴黄、吴应奎、吴世元、吴世为、吴见地、吴世朋、孟□卯、刘钊、杨见等。所买的这些地少则一亩,多则三亩,极为分散。《妙峰大师行实碑》之碑阴《永明寺下院及庄产地土碑》记载释妙峰曾为五台山永明寺置买护寺庄产地土,包括善财洞静室、广惠益寿庵、永延万寿庵、洪慈普佑寺,以及京都宝塔寺、芦芽山永慈华严寺、南京宝花山圣寿隆昌寺,另有阜平县东王柳口庄、县西峤崎庄、五台山沟南六度庵。[8]24-25立于崇祯十六年(1643)的《敕建五台山凤林寺钦置庄田遭变,复奉公给帖以杜后患以永香火碑记》记载繁峙县大明烟村的永安寺,就是“为管理庄产租赋所建”[7]54-56。所以,五台山许多寺院距离县城上百里,如法华寺距离县城70 里。而有的寺与寺、寺院与下院之间也会相隔几十里,如五台寺与清凉寺相隔30里。因此,五台山上百的寺院之所以分散各处与周边垦荒拓置土地的历史事实密不可分。

(三)从社会力量的布施获得田地

社会力量布施是寺院获得田地的又一个途径。社会各阶层的捐赠是五台山寺院尤其是无背景的中小寺院寺田的重要来源。

有周边百姓布施。比如嘉靖二十年(1541)《钦差敕建五台山大万圣佑国禅寺重建万人碑记》记载:“普发虔心,募化十方各府州县善信檀那。系有山东东昌府高唐州恩县各里村庄信官孔穆、赵妙如、高尔义、梁缯等,鸠集一班善信,捐舍自己之资,鸠工建立万人之碑,相继芳名之字,万古千秋而无毁矣。”[8]450此次敕建的五台山佑国禅寺始建于元代,早在明代弘治年间,万圣佑国禅寺就气势恢弘,具有明确的山场“四至”,即已经拥有了较为深厚的寺产基础。但是发展到嘉靖时期,却出现了“道力衰微,并无僧助”的情况,以至于拿不出钱来重修山门。因此,法亨选择“募化十方各府州县善信檀那”,借助于社会力量的布施,才完成了寺院的重修。当然,这也意味着佑国禅寺山门以内的田地有了明确的界限和保障。

除此以外,五台山周边偏远地区的一些寺产中,有一部分是附近村民特别是一些富户在建寺或重建时捐献的“赡养田”和“香火田”。比如,繁峙县的公主寺,位于“台西北谷”,据说是“后魏第四诚信公主出家建”[5]77。公主寺的土地遍布周围十多里地的许多村庄。其中,一部分土地是在建寺时附近村庄中的富户施舍的,在位于黑卜村的田地中,仅上黑卜村村民雷全一人就给公主寺捐地5 顷多。而公主寺位于赵家围、厥而嘴、下茹越、黑石垛、土河口、梨峪等村庄的田地也是由附近10 多里的村民捐献而来的。[9]52

二、寺田的经营方式及其赋税问题

寺院获得田地后,围绕寺田经营方式、赋税及其控制权会产生一系列的问题。寺院维权的首要对象是处于强势地位的归属地官府,这也注定了五台山寺院田地经营过程中维权的艰巨性与曲折性。

(一)寺田的经营方式

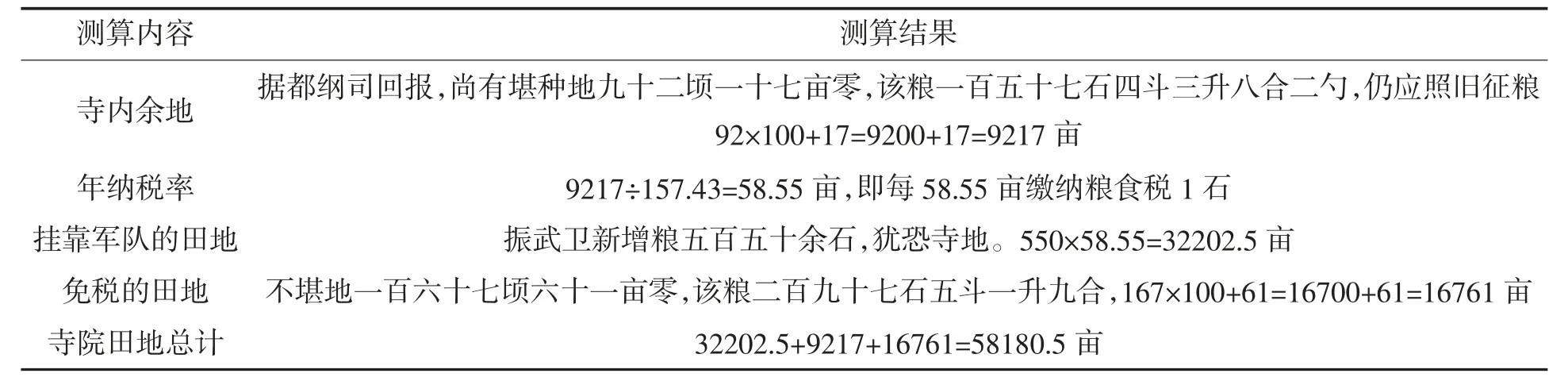

据万历四十一年(1613)《五台山各寺免粮碑记》记载,明代五台山寺院田地大致可分为三类:一是“堪种地”,即地理位置好且产量比较高的田地;二是“不堪地”,即产量较低甚或不能收获粮食的土地;三是挂靠在当地驻军名下,但实际经营与收益主要归寺院所有的田地,即碑文所言“因先年各僧就寺开垦,恐人挟诈,报作山粮,陆续增至四百五十余石,一概混入屯粮内”[4]292。根据《五台山各寺免粮碑记》碑文所记推算,明代中后期五台山寺院至少有田地58180.5 亩(见表1)。这个数字基本接近元代所赐予寺院的300 顷加上明代垦荒所得3 万余亩的总和。有研究统计:“五台山在1935 年七七事变前夕有耕地86190 亩,193 个田庄,每年收租子4330 石,折合216.5 万斤。”[10]21也就是说,明代五台山寺院田地比1935 年少28000 亩左右。考虑到明清时期生态环境的变迁,尤其是清代人口骤增的情况,58180.5 亩这个数字还是比较接近历史事实。这也从侧面佐证了明代五台山地区的林地面积仍为可观。而事实上,明代五台山寺院实际拥有的田地应当比《五台山各寺免粮碑记》所记的田地要多。因为,一方面,碑文所记为公开的寺田,未公开的寺田是肯定存在的;另一方面,文献记载,《五台山各寺免粮碑记》之后寺院的扩张并未停止。如莅台高僧妙峰在万历后期继续为五台山修建寺院,购置田地,为显通寺购买护寺庄产田地,其中,河北省阜平县东王柳口庄一处、长寿庄一处,县西则有峤崎岭庄一处,田地数量几百亩,憨山德清称之为“置供田数顷”[11]555。

表1 明代五台山寺院集体田地情况测算说明表

鉴于五台山寺院能够投入农耕的人员数量有限,加之五台山地区海拔偏高,气候苦寒,生长期短,农作物产量低,适合耕种的农作物不多,而在零星分散的土地上种植更是费时耗力。所以,为了发挥土地的最大效益,明代五台山寺院田产采用了三种经营方式。

第一种经营方式是寺院僧众自我耕种方式。寺院周边特别是山内的田地由僧众自己负责耕种,总院土地的收入归大集体所有。下院的土地收入归小集体所有,这与五台山寺院众多且分散的分布格局和看护田地、自耕自食的导向密切相关。比如,显通寺在明代一度被称为“永明寺”,据《永明寺下院及庄产地土碑》所记,永明寺的庄产位于阜平县东王柳口、县西峤崎岭,下院位于五台县沟南六度庵。阜平县位于五台山及五台山东南,永明寺下院土地耕种主要靠僧人自己。[8]25又如繁峙县大明烟村的永安寺就是在正德年间为管理庄产租赋所建。[7]55五台山寺院的庄产与下院所处位置相对分散的情形,这与寺院僧人要耕种和管理庄产的目的有关。

第二种经营方式是承包给当地的农业经营大户,再由大户转租给小农户耕种。这是许多山外寺田经营的主要方式。由于转包之后,实际耕种人与寺院并无直接的关系,一旦转包丧失诚信或者耕种人违背契约,或不按规定缴纳租粮,甚或在租期结束后拒绝将寺田交还寺院,这种经营方式就容易产生经济纠纷。如《敕建五台山凤林寺钦置庄田遭变化,复奉公给帖以杜后患以永香火碑记》就记载了五台山凤林寺的佃户勾结当地官宦,企图侵吞神宗皇帝太后圣母敕赐庄田,“宦仆王明、冯登云、高福增、阎杲成、樊金、刘大臣、陈才等,狐假虎威,白手吞鲸,赫银二百余两……幸蒙户部官员马□遇□□□龙泉关,路经茶铺村,目击此事,捐俸金七十四两,与张宅补作种料”[7]54-56。而且,寺僧讼告于官府之后,常常也被拖延不决至经年累月,正所谓“彼乃土著之乡民,视(寺田)为故物;此系置邮之过客,不少宁居”[12]176。

第三种经营方式是寺院直接租给农户耕种,租田农户交纳一定的租税给寺院。[13]49天启年间,妙江法师为寺院置地多处,并将这些土地租给佃农,由佃农每年向寺院按田亩数交纳一定的粮食,对此,《重修代郡高村观音寺》记载释子妙江道:“置买田园,各段不等,计地三十八亩,每粮不一,该粮二石四斗八合,永为互寺之规也。”[14]2由于这种经营方式存在的风险相对较少,许多寺院在租地时多予采用,此经营方式成为寺院控制山区土地资源的重要手段,这也是明代五台山的许多村庄变为寺院佃户庄的原因所在。[15]65-73

作为山林寺院代表的五台山寺院,除山内田依靠寺院僧人自主耕种外,其山外寺田广布分散,经营方式大都是租给农户经营为主。寺院僧尼作为一个特殊群体,在国家政策范围内,僧人可免于承担徭役,而且不同于一般的官田和民田,寺田还可以豁免粮差,尤其是在明朝中后期的赋税改革中,地方政府对五台山山内田地予以免税。从寺田来源、寺田保护、寺田免税和寺田纠纷等内容来看,寺田是寺院拥有的基础产业,寺院通过转让寺田使用权的经营办法获得经济利益,既解决了农户的就业与生存问题,也使得寺院收入更加稳固地增长,但也由此产生一系列问题。

(二)寺田的赋税问题

在五台山僧人的观念里,五台山寺院所属的土地山内和山外是不同的,山内的土地为政府敕赐,不需要交纳赋税,但山外的土地则与普通百姓拥有的土地相同,必须纳税,当然也允许买卖。[16]126-127此处所言“山内”主要指五台山的核心区域,“山外”则指的是五台县其他地方以及繁峙县和阜平县。五台山田地山内与山外的区分,反映了明代五台山二元赋税制度的状况。五台山存在的二元赋税制度正是导致寺院与当地政府矛盾的诱因,赋税也屡屡成为寺院与地方政府矛盾冲突的焦点。

对寺院实行免税在中国是有历史传统的,对五台山免税的政策优惠也是一直存在的。从南北朝开始,因为国家税收沉重,寺院人口“不贯入籍”[17]1722,有些百姓就依附于寺院,以逃避赋税;唐高宗显庆元年(656)十月,敕有司“五台等圣道场地僧寺,不得税敛”[5]84;宋太宗太平兴国元年(976)有诏,“五台深林大谷,禅侣幽栖,尽蠲税赋”[5]88。故而,有些人为了避税便入寺为僧。明代也沿袭了寺院免税这一措施。在明代立国之初,朱元璋对寺院也实行免税政策,“钦赐田地税粮全免,常住田地虽有税粮,仍免杂派,僧人不许充当差役”[18]67。寺院不仅可以享受免税、免杂派待遇,僧人也可免差役。到了明中后期,情况发生了变化,有些地方官员借国家赋税改革之机,行转嫁之实,五台山寺院更是成为附近州县官府一些人觊觎的对象。嘉靖四十五年《卷案碑》记载,五台知县“去任袁知县不遵旧例,听信吏书妄捏诸山一十二寺,僧有万余,马骡千匹,积粟万石,种地千顷,不纳税粮等情,僧录司、都纲司显安等具申,山西等处提刑按察司老爹马□批行太原府,查报本府呈前事”[19]280。面对五台县衙门的不实之词,五台山寺院据理力争,向山西提刑按察司申诉,最后交由太原府调查,太原府知府在报告中指出五台山各寺属于敕建和敕赐的地位,并递交了查验结果:

查得先经详允卷内五台山僧寺俱系累朝敕建敕赐,太宗设立古规,銮舆供器,金烛宝香,龙亭处所,设有僧录司、都纲司衙门,敕印俱在,难以更变……太宗文皇帝设立衙门升授觉义都纲,俱有敕印存照申明,抚按司道衙门卷案告示明白,止有都纲赴县常任奔走之劳;委属不便,及查本山原系前代设立旧规,凡冬年圣节许令僧众照旧在于本山显通寺衙门处所祝贺,若有坏法僧人,许该径自拿究,钧语分付复申,本道案照本年七月十四日蒙。[19]279

从此《卷案碑》中可知,太原知府提醒地方官员,五台山之所以不交赋税,一是有皇帝的敕谕,如果强制让五台山寺院缴纳赋税,由此引发的相关问题应由地方官府来承担;二是除去“不纳税粮”寺田外,余者均为“吏书妄捏”。经过对寺院田地的认真查核和激烈的争论,各方最终达成协议,五台山寺院仍依旧规,不用承担徭役劳役。憨山德清一语中的地揭穿了当地一些人企图通过向寺院征税来增加州县财政收入的真实意图,即“台山从未入版额,该县奸人蒙蔽,欲飞额五百石于台山西”[20]685。

万历年间,由于实行赋税改革,五台山地方政府又想借此机会征收赋税。“万历辛巳,圣旨丈田亩,清浮粮,以苏民困。有司因观五台山地,前此未有征税,今应与民同编征粮等因。于时,永清张君,字豫吾,守雁门,申帖云:‘看得五台山寺,俱系先皇敕建祝釐之所,其地原非县民额田,曾无征粮事例……今欲与民一体编派,理必题请。一入县额,僧输不前,必致逃窜。得其税,不足以裨国储,贻其害,适足以累百姓。且圣旨欲清浮粮,今无度更张,是不应也。’由此扶按准议,施行该县,五台山仍旧免征税,由是僧行安生矣。”[5]130-131万历辛巳即万历九年(1581),朝廷为充分掌握土地和人口数据,大力推行“一条鞭法”[21]75-148,开始在全国范围内进行土地清丈工作,五台县拟将寺院土地与民田一样清丈摊粮,并报雁门兵备道“张君豫吾”张惟诚。通过对此则史料的解读,可知张惟诚认为,五台山免税为先皇之制,而且五台山土地贫瘠,如若征税,必致僧众出走,于国于民皆无利益,寺院与编户同样征税没有道理,故五台山“仍旧免征税”。

在万历十五年到二十年间(1587—1592),山西连发灾荒,五台山农作物更是歉收,寺院收入陷入萎缩状态,许多僧人生活开支依赖于社会救济,“以纸赎为籴本,不足则劝富人,或令民输粟给冠带”[22]5889。借此时机,时任山西布政使的吕坤又一次上疏历数五台山僧人不入编户所导致的种种恶果:“其五台山寺诸僧不下数千,伐木奚啻百万,淫占妇女,窝聚矿徒,且自称寺系古刹,不属州县,保甲难以佥编,盗贼无所畏忌,甚为地方之害。臣以为地不属于有司,人不入于编户,山中聚结,俱系各处流民,大约不止万家,隐祸可忧,议处当亟。”[23]40-41吕坤认为,五台山寺僧大肆伐木其罪一也,“淫占妇女”其罪二也,“窝聚矿徒”其罪三也,致盗贼为害其罪四也,汇集各处流民其罪五也,他建议对五台山的这几种隐患,应当尽快解决。针对五台山所处的不良境遇,在万历四十年(1612),“呈蒙钦差提督雁门等关兼巡抚山西地方都察院、右副都御史魏,批五台山各寺不堪种地粮,准自四十年起,照数除豁,即以新增粮内而抵补,其堪种地照旧征纳,不许拖欠,仍给与印照,以杜后扰”[4]292-293。从此,五台山寺院结束了完全免税的历史,开启了“一山两制”的局面,即山内田地继续豁免、山外田地纳税的二元税制时代。

三、围绕寺田控制权的争夺

经济利益是各方社会力量争夺五台山寺院管理控制权的最根本驱动,寺院田地作为寺院收入的重要来源,自然是各方力量争夺的对象。

(一)与官方的博弈

五台山寺院田地收入控制权的挑战首先来自地方政府。前引《清凉山志》卷六《名公外护》所记载的雁门兵备道“张君豫吾”张惟诚“仍旧免征税”事,在现存五台山显通寺的三块碑刻也有记述。这三通碑石即嘉靖四十五年(1566)的《卷案碑》、万历九年(1581)的《免粮卷案碑》和万历四十一年(1613)的《五台山各寺免粮碑记》。其中《免粮卷案碑》曰:

雁平道仍蒙申呈抚按,看得五台山寺多系奉教建盖,地土原非县民额田,历来查无征粮事例。况俱瘠薄山岗、阴寒陡涧,且籍僧不过百十余顷,俱系四外游来,依山暂住。今欲与民一体编派,势必题请,纵使征粮,亦不过数十石耳。一入县额,各僧输纳不前,必至逃窜,恐得其税,未必有稗国储,贻其害适足以累百姓。合倏非施行令,该县将五台山寺地土循旧,姑免清丈征粮。[19]327

此碑所言“抚按”即指山西布政使辛应乾。辛应乾为山东安丘人,进士及第后出任长治县令(今山西省长治市上党区),因除“青羊盗”,升为潞安知府(今长治市),后受任山西布政使,可以说辛应乾对山西的情况还是比较了解的。所以,张惟诚将有关情况上报辛应乾后,辛即批示雁平道速查。张惟诚对五台县寺院征税的有关卷宗进行认真核验后,认为五台山寺田为“先皇敕建祝釐之所”,且寺田贫瘠,若与编户一体征税,就有可能导致僧人逃窜,不利国储,贻害百姓,故五台山应免于清丈。在辛应乾、张惟诚、张学颜等人的保护下,五台山躲过了这一次的“清丈”,能继续享受明初制定的免税免役政策。因此,五台山的僧人们对张惟诚感激至深,把他奉为五台山的护法。鉴于五台山寺院要求摆脱地方政府纳税的诉求,山西布政使辛应乾派人多方调查后对这次纠纷最终断定为五台山寺院仍遵循旧时规定,寺院田地免于清丈征粮。这就大大减轻了寺院的经济负担,不征税也就意味着在一定程度上增加了五台山寺院的收入。

“万历清丈”的目的是为了查出全国被隐瞒的田地以便政府更好地征收赋税,从而缓解明中期以来的财政危机。五台山寺院的田土,原本也列在清丈范围之内,但由于帝王敕赐的特殊原因,在官员检验之后,查清历来无征粮事例,因此仍旧享有免于清丈征粮的特权。

(二)与军队的对垒

山西战略地位重要,五台山更是一道天然的军事屏障,其周边驻扎大量军队。寺院需要当地驻军的庇护,作为感谢会送给卫所一部分粮食。后来,这种酬谢性质的馈赠粮形成了常态化的不成文例规,而且数量逐年增加,成为压在寺院头上的沉重负担。寺院迫不得已而上报朝廷,请求豁免。

万历四十一年,山西布政司为减免五台山各寺院所种田地纳粮而刻立的《五台山各寺免粮碑记》中明确记载了万历四十一年(1613)五台山寺院与卫所军队的维权斗争[4]292-293。此碑阳面主要介绍立碑的原因、经过和结果,阴面详细记录了五台山各寺院的土地数量和应纳粮数额。为了获得当地振武卫所的庇护,寺院将山粮混入屯粮。但长期以来,寺田因土地贫瘠,产量日少,但缴送卫所的屯粮非但不减反而增加,寺院苦不堪言,不得已告豁。后经巡按山西监察御史查检后批示,自万历四十年(1612)起,寺院部分“堪种地”收益被判定每年要缴纳政府一定的赋税,“不堪种地”则予“开除”。韩朝建先生在《明中叶赋税制度在五台山的推行——以寺庙碑铭为中心》一文中认为,这次裁定使五台山寺田有了山内田与山外田之分[24]237-238。山内田无须税纳,而山外田则必须纳税,“每年止,将应征屯粮,赴五台、繁峙两县,各就近上纳,与振武卫无关”[4]293。虽然这次借“万历新政”中止了“饱武弁而无益于屯政”的“敲骨吸髓之害”[4]292,寺院向卫所的纳粮数额比之前大大减少,但是却在制度上开启了五台山寺院向官府纳粮的历史。

(三)与豪强及其他势力之间的较量

除了官府和军队之外,其他社会力量如地方豪强或宵小之徒也加入到寺院田地控制权的争夺之中。

万历七年(1579),龙泉寺的田地被霸占,碑记有龙泉寺的田地被强梁伯(霸)占事发生在嘉靖十八年(1539)[14]398,且为地方豪强联合霸占,为此,龙泉寺僧了贤争讼于山西布政司,后太原知府进行公断,最终在地方政府的处置下才得以解决,田地仍旧归龙泉寺所有。崇祯十六年(1643)的《敕建五台山凤林寺钦置庄田遭变化,复奉公给帖以杜后患以永香火碑记》亦说,五台山凤林寺田地曾险些被佃户霸占[7]54。可见五台山寺院与地方豪强势力之间的争夺也是屡有不绝。

除了与五台山地方政府、驻军卫所和地方豪强这三股强势力量的斗争以外,五台山寺院还要直面社会各界对于寺院的抨击。从明初开始,朝廷高层官员对佛教的争议就不绝于耳。明成祖时解缙说:“释老之壮者,驱之,俾复于人伦;经咒之妄者,火之,俾绝其欺诳。断所谓瑜伽之教,禁所谓符式之科。”[25]5他认为佛教不符人伦、欺世盗名,要求对“驱之”“火之”“断”“禁”之。明宪宗成化元年(1465),礼科都给事中张宁是专掌朝中礼科事务的主官,他上奏:“乞敕礼部凡遇斋醮,不许百官于寺观注香行礼。”[26]218以至于嘉靖皇帝鉴于武宗引番僧误国事,崇信道教而对佛教进行排斥。万历皇帝也曾一度由于与母亲的权力之争而亲近道教,他曾说:“举朝为和尚,我偏为道士遥结武当。”[27]38此外,诸如郑国泰、吕坤、张养蒙、刘道亨、魏允贞、洪其道、程绍等朝中大臣也一概斥责佛教。尽管这种声音不足以取缔佛教,但是,作为国家政策的具体执行者,特别是在州府任职的地方官员如果对佛教产生对立情绪,就会在政策执行的过程中给寺院带来不少的麻烦,从而为寺院与官府的维权斗争增加更多的阻力。比如与五台山有密切渊源的高僧德清和紫柏,二人先后入狱,这与朝廷高层人员当时对佛教的排斥也有关系。

当然,基于佛教慈悲利济的功能,明廷对五台山寺院的扶持立场是不容置疑的。天顺二年(1458)五月二十八日,《皇帝敕谕护敕山西五台山显通寺碑文》曰:“肤惟如来之教清净圆明,慈悲利济,所以阴翊皇度,觉悟群迷,自昔有国家者皆尊崇其教,用广慈化。矧五台山乃名胜之地,古刹所在,我朝尝于兹山建显通等寺,俾僧徒居住,上祝国厘,下祈民福,已有年矣。曩尝命僧录司右觉义从铃为显通寺住持,率所在僧徒自在修行。今特领敕护持:凡本寺及各台寺院,并不许一应官员军民人等生事欺扰,沮坏其教,违者以法罪之。故谕。”[4]1在对五台山显通寺敕谕护持的同一天,明英宗又为新建成的圆照寺题写了《皇帝敕谕护持山西五台山圆照寺碑文》[4]11,再次重申了对五台山新建寺院的护持立场。万历三十五年(1607)的《敕谕山西五台山碑文》是万历皇帝为五台山供奉《大藏经》御制诏书,特意要表明皇家对五台山佛教事业的扶持。此外,还有《皇帝敕谕五台山僧俗人等碑文》《修铜瓦殿碑文》《广宗寺碑文》《重修圆照寺碑文》《敕谕山西五台山碑文》等碑文,均是明代帝王专门为五台山题写,可知明代诸帝尊崇五台山佛教的立场。帝王的敕赐修建、敕匾、撰碑等崇佛行为,都极大地推动了五台山佛教的发展,这也成为五台山寺院维护自身权益时的“护身符”。

四、结语

明代五台山寺院获取土地的方式多种多样,围绕寺田的经营和税赋问题争议不断,而关于五台山的实际控制权问题,僧俗之间更是多次反复,轮番易手。随着寺院经济的发展以及政治上的特殊优越性,“一山独大”的五台山,在管理权归属问题上自然会成为寺院与地方行政系统不断斗争的热点和焦点。政治话语权、社会影响力、文化吸引力、经济硬实力的优势地位有利于寺院实现自治,但是官本位的行政传统又让地方政府不甘心、不死心失去寺院这块“肥肉”。几百年来,五台县、代县乃至于山西巡抚衙门的许多官员对寺院虽存觊觎之心,却乏鲸吞之能。特别是在与皇家过从甚密的高僧驻台期间,五台山寺院会得以自保。但也为寺院与官府的权利之争埋下了伏笔。