《九歌》人称辨疑

张 雅

内容提要:《九歌》所述乃楚国神灵祭祀仪式,对此研究者并无异辞,但《九歌》究竟是祭祀仪式专用的祭歌,还只是屈原以个人视角叙述观感、铺陈想象并借以抒写情志的诗作,迄今仍然存在分歧。而所以如此,即与《九歌》文本中宾主彼我之辞的复杂难辨有关。因此,与诗歌主旨的整体判断同等重要的,是对不同篇章中人称的分布特征与情节脉络之间的内在联系的深入考辨。

朱熹指出:“《九歌》诸篇,宾主彼我之词,最为难辨。”(《楚辞辩证》)纵观《九歌》诸篇,其中自称如吾、余、予,对称如子、汝,他称如君、灵、灵保、观者等,隐然指示着仪式上的不同人物和角色,而构成一个个人神交流的生动场景。但是它们究竟所指何人,历代研究者的见解颇多歧异,成为《九歌》研究中最难解决的疑难问题。

一 《九歌》人称指谓之歧解

显而易见,弄清这些人称的真正所指是理解《九歌》的先决条件。但《九歌》组诗的人物称谓复杂飘忽,不仅给理解其中的神灵祭祀仪式造成较大障碍,也影响到对组诗主旨乃至性质的判断。

首先从“灵”的称谓说起。《说文》云:“灵,灵巫也。以玉事神。”作为从祭神仪式而来的组诗,《九歌》以“灵”字指代祭神的灵巫似属常情。然而,《九歌》中的“灵”字所指为谁却众说纷纭。以《云中君》为例:

灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央。蹇将憺兮寿宫,与日月兮齐光。龙驾兮帝服,聊翱游兮周章。灵皇皇兮既降,猋远举兮云中。

王逸云:“灵,巫也。楚人名巫为灵子。”“言巫执事肃敬,奉迎导引,颜貌矜庄,形体连蜷,神则欢喜,必留而止。”今人汤炳正也认为:“灵,即巫,此指扮云神的男巫。”其依据是:“古人认为神之显灵必有光。《离骚》:‘皇剡剡其扬灵兮’,‘烂昭昭’与‘皇剡剡’同义。”然蒋骥以为:“《九歌》凡言灵者皆指神,无所谓巫者。……《九歌》皆主祭者与神酬酢之辞,今独以《少司命》《河伯》为卑,而为巫言以接之,又以《山鬼》为贱,而通体皆设为鬼语,篇中本无明文,不知谁为分别耶?”认为诗中出现“灵”者皆为神现,并非巫的扮神行为。于是对《九歌》的“灵”字形成三种理解——巫、扮神之巫、神灵。先秦时期,楚人“信巫鬼,重淫祀”(《汉书·艺文志》),巫于楚国地位颇高。因此,“灵”在《九歌》中的含义常游离于神与巫之间,说明楚巫具有较强的神灵扮演职能。

其次,《九歌》出现了不少第一人称,如吾、余、予等。例如:“捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦”(《湘君》)、“纷吾乘兮玄云”(《大司命》),“芳菲菲兮袭予”(《少司命》),“君思我兮不得闲”(《山鬼》)等。《东君》起首云:

暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。抚余马兮安驱,夜皎皎兮既明。

王逸注:“日始出东方……吾,谓日也。”但是朱熹却以为:“吾,主祭者自言也。言吾见日出东方,照我槛楣,光自扶桑而来,即乘马以迎之,而夜既明也。”蒋骥云:“篇中凡言‘余’、‘吾’者皆祭者自谓。”汤炳正则认为:“以上为迎神女巫所歌。言太阳将出于东方,己乘马安驱以迎东君。”这种分歧直接影响到《九歌》角色关系和祭祀仪程的理解。如“照吾槛兮扶桑”中的“吾”字,若“吾”指神灵,说明此时神灵已现;若指灵巫,说明此处为仪式中的迎神环节,神灵尚未降临。

再次,也有人称相同,但指代不同的情况。如《大司命》:

广开兮天门,纷吾乘兮玄云。令飘风兮先驱,使冻雨兮洒尘。……高飞兮安翔,乘清气兮御阴阳。吾与君兮斋速,导帝之兮九坑。

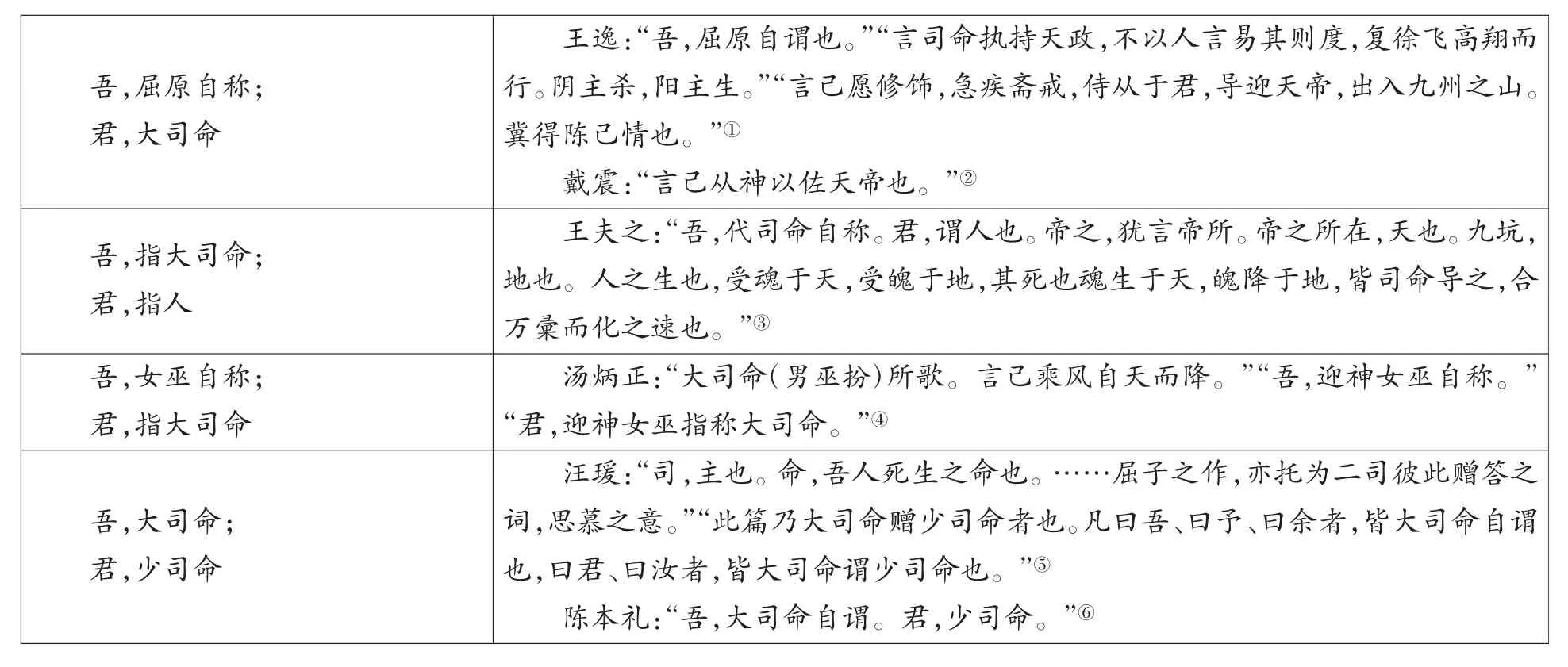

本章“吾”字两见,即“纷吾乘兮玄云”“吾与君兮斋速”。王逸认为“纷吾乘兮玄云”中的“吾”乃“谓大司命”,“吾与君兮斋速”中的“吾”是“屈原自谓也”。而汤炳正虽也认为两个“吾”字含义不同,但以为第一个“吾”是“大司命自称”,表明“天门大开言神将从天而降”;第二个“吾”是“迎神女巫自称”,其后的“君”乃“迎神女巫指称大司命”。显然,汤炳正认为该诗的叙述视角是巫觋对歌。而在王逸的注解中,两个“吾”字则变成了作者自称,认为本诗以事神比事君,乃“托之以讽谏”。在《大司命》篇,不仅两个“吾”是争论的焦点,“吾与君兮斋速”中的“吾”“君”二字也较难形成统一的答案,详见下表。

由表可知,“吾”可以是大司命、女巫或作者自称;“君”亦包含了大司命、少司命、人三种截然不同的理解。由于原始资料的匮乏,我们很难从现有文献中推断出这些人称的真正含义。但是,“吾”与“君”二字的不同含义,揭示了本诗具有成为巫觋对歌、伴神巡游、相慕恋歌等多种叙述视角的可能性。

①[汉]王逸:《楚辞章句》,第55 页。②[清]戴震:《屈原赋注》,上海古籍出版社,2018 年,第42 页。③[明]王夫之:《楚辞通释》,《楚辞文献集成》第十册,广陵书社,2008 年,总第6869~6870 页。④汤炳正、李大明、李诚等:《楚辞今注》,第59 页。⑤[明]汪瑗:《楚辞集解》,《楚辞文献集成》第四册,总第2910~2912 页。⑥[清]陈本礼:《屈辞精义》,《楚辞汇编》第五册,新文丰文化出版公司,1986 年,第316 页。

二 《九歌》人称所指的判断依据

由前文可知,历代研究者对《九歌》的评注各有依据,或依楚地祭神习俗,或据神话传说与传世文献的记载,或对比楚简中关于所祭神灵及仪程的记录,抑或是结合屈原身份与遭忧等境遇的推断,进而试图建立对组诗叙述视角更为合理的评析。因此,这些看似简单的人称与话语归属辨析,却能折射出历代学者对《九歌》性质的理解。

以“君”字为例。一方面,《九歌》中有三篇诗歌以“君”为题,分别是《云中君》《湘君》《东君》。汤炳正依楚简考察认为:“江陵天星观一号楚墓竹简记楚人祭‘云君’,亦即云神,与《九歌》之《湘君》、《东君》之名同例。”从楚简可知,“君”字的含义应与《九歌》相同,同是对神灵的敬称。另一方面,除了敬辞之外,因王逸等人认为《九歌》具有讽谏属性,所以“君”有暗指君王之意。《山鬼》云:“君思我兮然疑作。”王逸注:“言怀王有思我时,然谗言妄作,故令狐疑也。”《湘君》载:“君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲?”“望夫君兮未来,吹参差兮谁思?”从词意来看,“夫君”是妻子对丈夫的称呼。王逸云:“君,谓湘君”,其与“湘夫人”为配偶神。而《云中君》篇末言:“思夫君兮太息,极劳心兮忡忡。”王逸注:“君谓云神。五臣云:‘夫君,谓云神,以喻君也。’……此章以云神喻君,言君德与日月同明,故能周览天下,横被六合而怀王不能如此,故心忧也。”朱熹云:“夫君,谓神也。”他认为:“云中君,谓云神也。此篇言神既降而久留,与人亲接,故既去而思之不能忘也,足以见臣子慕君之深意矣。”由此可知,“君”于本诗应暗含了君王之意。然汤炳正在本诗中并没有提及前人“托之以讽谏”(《楚辞章句》)的观点,其言:“夫君,彼君,指云神。以上众女巫所歌。言云中君既来复去,横游四海,令人思念。”“夫君”这一称谓,究竟是单指云神,还是蕴含了楚王之意?这的确是难辨之题。因为“君”之含义直接指向《九歌》的性质问题,即组诗到底是楚国祭神仪式中的乐歌,还是屈原编创后的言志诗歌?若取王逸讽谏说,本诗篇末则暗喻屈氏忠君不得的感慨,“君”指楚王。然而,蒋骥认为:“盖《九歌》之作,专主祀神。祀神之道,乐以迎来,哀以送往。欲其来速,斯愈觉其迟;欲其去迟,斯愈觉其速。固祭者之常情也。作者于君臣之难合易离,独有深感,故其辞尤激云耳。夫岂特为君臣而作哉!今欲牵附于事君不答之意,而并所祀之神,皆以为不见答,其于作歌之旨殊背。”蒋骥的这段论述十分笃定,他认为组诗中的忧怨之词是祭者应有的情绪,与事君无关,而屈原身处求君不得的境遇,这种情绪就显得更为理所应当了。由上可知,研究者对组诗性质的认识,左右了其对人称及话语归属的看法。

还有一例,《东君》:

驾龙辀兮乘雷,载云旗兮委蛇。长太息兮将上,心低徊兮顾怀。羌声色兮娱人,观者憺兮忘归。緪瑟兮交鼓,箫锺兮瑶簴。鸣篪兮吹竽,思灵保兮贤姱。

该篇有两个争议较大的问题:一是“长太息兮将上,心低徊兮顾怀”的究竟是谁?二是“思灵保兮贤姱”中“灵保”又是谁?

关于第一个问题,王逸云:“言日将去扶桑,上而升天,则徘徊太息,顾念其君也。”说明本句是灵巫(或屈原自饰为巫)说的话。灵巫迎神,继而伴神升空,而后因时刻挂念君王,才有低徊之说,再次体现出《章句》理解的君臣遇合视角。朱熹云:“乘此车以往迎日,又以骤登高远,而低徊顾怀,遂见下方所陈钟鼓竽瑟声音之美,灵巫会舞容色之盛,足以娱悦观者,使之安肆喜乐,久而忘归。”由于朱熹认为《九歌》的话语多为主祭者视角,因而低徊之人是主祭者。蒋骥云:“言神降也。……上,升神座也,言神之上而顾怀,以下文所陈声色之盛,足以娱人忘归故也。”蒋氏认为组诗均为祭神乐歌,因此本句的主语应为东君,即东君降临,被华丽乐舞吸引之后低徊顾怀。王夫之也认为:“日出委蛇之容,乍升乍降,摇曳再三,若有太息低徊顾怀之状,晶光炫采,如冶金闪烁,观者容与而忘归。此景唯泰衡之颠及海滨观日能得之。”《东君》乃日神典礼,王夫之的这段评析则以太阳升空的情景为主要参考,他认为作者形象地刻画出太阳于清晨升天,先“将上”再“顾怀”,表明日神升空既有平稳上升之姿,又有摇曳腾空之貌,十分符合太阳升空的自然规律,只是作者将这种情状拟人化处理,才有“低徊”之说。林云铭也说:“日将升时,必盘旋良久,而后忽上。”因此王夫之提出:“熟绎篇中之旨,但以颂其所祠之神。”综上可见,《九歌》人称的理解,多与学者对《九歌》性质的认识紧密相关。

关于第二个问题“灵保”的指称,洪兴祖云:“灵保,神巫也。”蒋天枢曰:“灵、保分释,非也。灵保,即诗之‘神保’,彝铭之‘圣保’,皆祖考或先祖之代称。”按此,“灵保”或为祖先神之名。《史记·封禅书》载:“秦巫祠社主、巫保、族纍之属。”灵巫与巫保相近。黄灵庚曰:“灵保,犹灵子。甲、金古文、楚简保字……从人、从子,象抱子。……保子,平列同义,保犹子也。楚人名巫曰灵子,亦曰灵保。”姜亮夫则认为“灵保非多人不可”,即群巫。汤炳正认为“灵保”是“扮东君之巫”。以上说法均有一定道理。本文认为“思灵保”说明“灵保”并没有在场,因而“灵保”应该不是当时仪式上的灵巫,而为神名。但还有一种情况,若本诗不是祭神乐歌,只是“举迎日典礼赋之”,那么“灵保”也有可能是楚国高等级巫师,或是职司乐舞之巫,本句的话语归属为作者自述。

《九歌》人称的理解,主要分为五类:第一,王逸对组诗的注解中始终贯穿了“托之以讽谏”的思想,因此《楚辞章句》中常见“屈原自谓”等判断,而“君”字常会引申为君王,以事神之难比忠君之苦;第二,朱熹强化了祭歌的观点,因此《楚辞集注》中多有“主祭者之词”与“代神自称”的判断;第三,蒋骥坚信《九歌》是祭神乐歌,以为乐神、怨神是祭者应有的情绪,并无托物言志之意,因此吾、余等称谓皆为神语,抑或扮神灵巫之词;第四,戴震认为《九歌》绝非祭神乐歌,因此《屈原赋注》中多见“己从神”之判断,而“己”意味诗中描述的情景多为作者所见、所想、所忆;第五,汤炳正认为《九歌》为巫觋对歌,因此《楚辞今注》中多“迎神女巫自称”或“男巫扮”等判断。

三 对《九歌》人称与话语归属的反思

综上,历代研究者对《九歌》人称的理解各有不同的判准,那么《九歌》真正的叙述视角是否有迹可循?

从《九歌》十一篇题名来看,除送神曲《礼魂》外,其余篇目均以神灵之名作为诗歌的篇名,因此,组诗以楚地祭神仪式或神灵传说为主体脉络当无可疑。闻一多认为:“九章中的迎送是歌中人物自相迎送,或对假想的对象迎送,与二章为致祭者对神的迎送迥乎不同,换言之,前者是粉墨登场式的表演迎送的故事,后者是实质的迎送的祭典。”闻氏所言二章即迎、送神曲《东皇太一》《礼魂》,九章为其余九首诗篇。按此说,九章为“乐神而作的艺术性的九歌”。既然《九歌》除了迎、送神曲之外,其余篇章都是表演神灵的故事,那么从组诗的内容线索入手,分析各个人称与行文脉络之间的逻辑关系,或许能看清其中的人称所指。

以《大司命》为例。该诗人称的最大特点是所有人称代词均出现在诗歌前半部,即吾、君、女、予、帝、灵、余。从“壹阴兮壹阳,众莫知兮余所为”之后,并无任何代称出现。这样的人称分布势必与诗歌内容密切相关。朱熹云:“大司命,阳神而尊,故但为主祭者之词。”蒋骥曰:“吾,主祭之词。予者,代神自称。君与女,皆指神,君尊而女亲也。”汤炳正曰:“‘大司命’为男性神,‘少司命’为女性神。本篇乃女巫迎祭男神之辞,下篇(《少司命》)乃男巫迎祭女神之辞,皆表现男女相慕之意。”历代研究者更多还是从组诗的主旨性质入手,对人称及话语归属加以评析。然本文以为,《大司命》中的人称分布情况十分特殊,这个线索不能被轻易忽视。该诗前半部主要由祭神场景构成,“吾”始乘玄云、“吾与君”齐速遨游,结合前文可知,第一个“吾”指大司命,第二个“吾”是屈原自称,其后“君”指大司命。这又是一段以事神比事君的故事,只是两个“吾”字同时出现混淆了对故事线索的理解。那么,该诗后半部为何没有出现代词?

笔者以为,人称高度集中在诗歌前半部,说明此处描述以作者与神同游的祭神故事为主要内容,而后面没有代词出现,表明后文描述的人称只有一人,抑或皆为作者自己的抒情之词。从内容可知,后半部故事很可能也是借求神之事,抒写作者心中遭忧的情绪。然蒋骥云:“或谓《九歌》本非以祀神,特假题以寓意,然则东皇、国殇、礼魂,无意可寓者,又安属也?”蒋氏是祭神乐歌说法的忠实拥趸,他不以托之讽谏为旨,认为大司命降临巡查,是受到上帝委派,其降临不由祭神所致,云:“人命至大而神主之,其尊甚矣,其离与合,人孰敢参预其间哉?”但是,如果判定本篇是祭歌,且与《少司命》互为对歌,而《少司命》的文辞基调却更为“乐观”,例如:“满堂兮美人,忽独与余兮目成。”这与《大司命》中“愁人兮奈何”的情绪不同。况且,从祭歌创作立场出发,《大司命》中的“离合”“愁人”等词与祭歌颂神的创作初衷不符。林云铭曰:“篇中‘寿夭’二字,是前面眼目;‘离合’二字,是后面眼目。”若前半部“寿夭”乃大司命的职责,那么后半部“离合”应更多指凡间之事。因此,从该诗的人称线索可以大胆推测,诗歌前半部以祭祀大司命为旨,描述了神灵主掌“寿夭”的故事;后半部主要表现了君臣离合之意。诗歌特殊的人称分布,将全诗分为前、后两部,两部分明显的称谓线索与故事内容相吻合,揭示了本篇既有迎祭神灵之叙意,也有言志于诗的旨趣。

再如《东君》,其人称出现的顺序是:吾→余→观者→灵保→灵→余→余。其中三个“余”字的含义,是辨析本诗角色关系的关键。

第一,“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。抚余马兮安驱,夜皎皎兮既明。”如前所述,“余马”是迎神灵巫的坐骑,因为下文“龙辀”才是“东君”出行的工具,“余马”不应为日神等级所用。孙作云说:“《九歌》中凡言龙者多为神巫之语,言马者多为祭巫之词。”由此可知,“余”只能是主祭巫师的代称(或屈原自称)。“吾”“余”皆为祭者自称。

第二,“操余弧兮反沦降,援北斗兮酌桂浆。”本段出现了全诗第二个“余”字。王逸曰:“言日神来下,青云为上衣,白霓为下裳也。日出东方,入西方,故用其方色以为饰也。”汤炳正认为:“以上四句乃东君自许之言。”青云、白霓、援北斗、射天狼都不是一般神灵所能承载的意象,此“余”字应指东君(由灵巫扮演)。

第三,“撰余辔兮高驰翔,杳冥冥兮以东行。”朱熹云:“言日下太阴,不见其光,杳杳冥冥,直东行而复上出也。”王夫之云:“余,代东君自称。”汤炳正以为:“以上乃东君所歌。”本文认为此句乃作者自称,非东君言。林云铭曰:“开首‘抚余马’,是日将出而迎其神;结尾‘撰余辔’,是日将入而送其神;篇中‘灵之来’,是日方中而悦其神。按节铺叙甚明。乃旧注把‘余’字俱作日自称,已觉不成文理,况其错误又不止此乎!”从诗句意象考察,“余辔”与上文“余马”对应,同属灵巫之用。前一句“操余弧兮反沦降”之“余”指扮神之巫,说明东君已降临。在本句中,若“余”字仍指东君,说明日神再次“高驰翔”,又怎么会有“杳冥冥”的幽暗场景呢?因此,本段中的“余”字不应指日神,“撰余辔”的主语是主祭灵巫或作者自称,且与开首“抚余马兮安驱,夜皎皎兮既明”相呼应。《东君》描述了日神升天及与恶星激战的场景,其故事性较强,情节连贯。因此,仅从人称字面含义或诗旨入手,很难厘清其在诗歌中的意义,应结合故事线索加以分辨。

综上所述,《九歌》人称之所以难辨,是因为很难获得关于《九歌》形成的准确而全面的信息,也很难了解人称使用的具体语境,所以造成了组诗叙述视角的模糊。《九歌》的性质在沅湘祭歌、古代乐歌、国家祀典、直赋祭神之事等不同观点间徘徊,历代诸说对组诗主旨的先入之见致使研究者很难进入人称本身,判断其话语归属问题。本文通过对前贤分歧的梳理,考察其判断依据,认为相较于主旨优先的阐释原则,应同时注意不同篇章中人称的分布特征,及其与故事脉络之间的内在联系。