辛氏腰背肌运动疗法联合理筋点穴正骨治疗第三腰椎横突综合征的疗效及对疼痛程度和腰椎功能的影响*

辛 凯, 陈 佳, 郑明常

(1.河南中医药大学第三附属医院,河南 郑州 450003; 2.河南中医药大学, 河南 郑州 450046)

第三腰椎横突综合征(the third lumber vertebra transverse process syndrome,TLVTPS)又称第三腰椎横突周围炎或第三腰椎横突滑囊炎,是因第三腰椎L3横突和周围软组织发生急性或慢性损伤及劳损,导致腰L3横突出现无菌性炎症,压迫刺激腰脊神经,引起慢性腰部疼痛[1]。该病最重要的特征为第三腰椎横突部位存在明显压痛症状,局部可触及索条状的硬结;若病情进展,部分患者可有沿同侧腰部向下肢放射痛,或伴同侧腹部、股外侧、腹股沟及膝部等部位疼痛,有极少数患者出现超过膝关节以下的反射性痉挛痛、刺痛等[2]。TLVTPS好发于久站、久坐、重体力劳动的青壮年,常有轻重不等的腰扭伤或劳损史。该病若不进行及时有效的治疗,病变会导致全身多肌群代偿性损伤,甚至会继发颈椎病、腰椎间盘突出、梨状肌综合征等以及整个脊柱的一系列病变,严重影响患者日常生活和工作[3]。目前针对TLVTPS尚无特效疗法,临床主要以非手术治疗为主,包括口服非甾体抗炎药、封闭疗法、牵引、推拿、针灸、拔罐、针刀、热敷、中药内服、功能锻炼等,虽然能够有效改善临床症状,但远期疗效不甚理想[4]。现代研究表明,合理的腰背肌群康复运动可分离第三腰椎横突尖局部粘连,松解附着在横突上的腰背肌,解除腰背肌痉挛,提高腰背段肌肉韧带张力与柔韧性,降低腰背肌肌张力,调节局部应力,达到恢复腰椎功能的作用[5]。2019年4月—2021年3月,笔者采用辛氏腰背肌运动疗法联合理筋点穴正骨治疗TLVTPS 45例,观察其疗效及对疼痛程度和腰椎功能的影响,总结报道如下。

1 一般资料

选择河南中医药大学第三附属医院收治的TLVTPS患者90例,按照就诊顺序分为治疗组和对照组。治疗组45例,其中男25例,女20例;年龄18~68岁,平均(42.3±1.82)岁;病程1.6个月~16.2年,平均(6.34±1.71)年。对照组45例,其中男24例,女23例;年龄19~69岁,平均(42.5±1.87)岁;病程1个月~15年,平均(6.65±0.68)年。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

按照《第三腰椎横突综合征》[6]和《中医病证诊断疗效标准》[7]中第三腰椎横突综合征的诊断标准。①好发于从事重体力劳动的青壮年。②病史:有长期慢性劳损、突然弯腰急性扭伤或腰部受凉史。③临床症状:腰部一侧出现慢性、间歇性酸胀、疼痛,腰部易疲劳,久坐站起困难,单一姿势难以持久维持,晨起或劳累后疼痛加重,可能牵扯至臀部、膝部。④腰L3横突的顶端有明显压痛,可触及条索状的硬结。⑤X线片检查提示腰L3横突长度偏长、左右不对称。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合上述第三腰椎横突综合征的诊断标准者;②年龄18~75岁者;③适合并愿意接受保守治疗者;④治疗期间未接受其他治疗的患者;⑤本人或家属知悉治疗方案且自愿入组,并签署知情同意书者。

3.2 排除病例标准

①合并其他有慢性腰背部疼痛的疾病,如腰椎间盘突出症、类风湿性关节炎、腰椎管狭窄症、腰椎滑脱症、严重的骨质疏松、骶髂关节病、强直性脊柱炎、肿瘤骨转移、腰椎结核等患者;②腰部皮肤有炎症、脓肿、破损者;③血小板减小性紫癜、血友病等血液疾病患者;④严重的心脏病、肾病、脑血管意外及肿瘤等患者;⑤精神异常,无法准确沟通者;⑥妊娠或哺乳期妇女。

4 治疗方法

治疗组采用对照组的理筋点穴正骨手法治疗1 h后,在专业推拿医生指导下采用辛氏腰背肌运动疗法。①俯卧位腰背肌拉伸运动训练[9]。第一步:患者俯卧,床尾装置牵引绳,双手背握绳子,使胸部离开床面,腰部用力下沉后伸收缩,做4个8拍,休息5~10 min待肌肉放松。第二步:双手背握绳子,使胸部离开床面,腰部用力下沉后伸收缩,同时抬头挺胸使头及上肢离床面,并使其尽量向上翘腰背肌收缩,做4个8拍,休息5~10 min待肌肉放松。第三步:双手背握绳子,使头、颈、胸部及双下肢伸直同时抬高,两手两臂拉绳后伸、以腹部为支点使躯体呈反弓状摆动,做4个8拍,休息5~10 min待肌肉放松。②腰部后伸运动训练[10]。第一步:身体站立,两脚与肩同宽,双手上举,掌心向前,做腰后伸运动并立即恢复直立位,做4拍。第二步:两脚并拢,双手虎口向下置于两侧第三腰椎横突水平,双手向前推腰做腰后伸运动,并立即恢复直立位,此为8拍,做4个8拍。③腰部两侧后伸运动训练。身体站立,双脚并拢,双手虎口向下置于两侧第三腰椎横突水平,推动腰向左后45°后伸,左侧三横突手向右前推腰,做4拍;双手虎口向下置于两侧第三腰椎横突水平,推动腰向右后45°后伸,右侧三横突手向左前推腰,做4拍。④旋腰后伸运动训练。身体站立,双脚与肩同宽,双手上举,掌心向前,先向前、向左、向后旋腰,恢复直立位,共4拍;再向前、向右、向后旋腰,恢复直立位,共4拍。每天训练1次,5次为1个疗程,每个疗程结束后休息2 d再行下1个疗程。

两组均于连续治疗2个疗程后判定疗效。

5 观测指标及方法

5.1 腰椎功能

按照《骨科临床疗效评价标准》[11]中的日本骨科协会评估治疗分数(Japanese orthopaedic association scores,JOA)对两组患者治疗前、治疗后、治疗后3个月的腰椎功能进行评分,内容包括主观症状(腰痛0~3分、下肢痛及麻木0~3分、步行能力0~3分)、临床体征(直腿抬高0~3分、感觉障碍0~3分)、日常生活能力(睡觉翻身、起立动作、洗脸动作、欠身姿势和持续站立、坐1 h、举物及持物、行走共7项,各0~2分),总分0~29分,分数越低表明病情越严重。

5.2 疼痛程度

按照《骨科临床疗效评价标准》[11]中的视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对两组患者治疗前、治疗后、治疗后3个月的腰三横突压痛进行评分,在一条长 10 cm的直线上依次等距标出数字0~10,分别代表0~10分,0分表示无痛,10分表示剧烈疼痛,患者根据主观感受到的疼痛程度在直线上画一记号以此评分,分数越高表明疼痛程度越严重。

5.3 腰椎活动度

采用量角器测量两组患者治疗前后患侧腰椎侧屈、旋转活动时的角度,测量3次,取平均值。

5.4 复发情况

对痊愈患者在治疗后3个月、6个月、12个月进行随访,观察有无复发。

6 疗效判定标准

按照《第三腰椎横突综合征》[6]中TLVTPS的疗效判定标准。治愈:腰痛消失,腰L3横突压痛消失,腰椎功能完全恢复正常。好转:腰痛明显减轻,腰L3横突压痛感明显缓解,腰椎功能明显恢复但未达正常水平,久站、劳累后依然疼痛不适。未愈:腰痛无明显减轻,腰部活动受限。

7 统计学方法

8 结 果

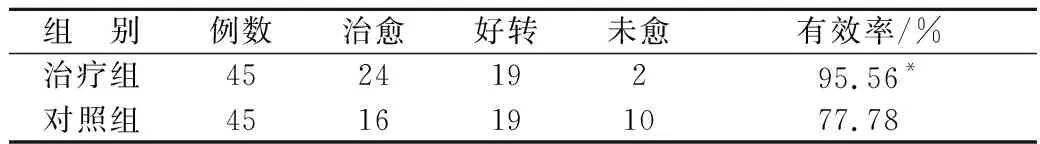

8.1 两组疗效对比

两组对比,经Ridit分析,u=2.26,P<0.05,差异有统计学意义。见表1。

表1 两组第三腰椎横突综合征患者疗效对比例

8.2 两组治疗前后JOA评分对比

与同组治疗前对比,两组治疗后、治疗后3个月的JOA评分均明显升高,差异有统计学意义(P<0.01);与对照组后、治疗后3个月分别对比,治疗组的JOA评分均明显升高,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组第三腰椎横突综合征患者治疗前后JOA评分对比分,

8.3 两组治疗前后VAS评分对比

与同组治疗前对比,两组治疗后、治疗后3个月的VAS评分均明显降低,差异有统计学意义(P<0.01);与对照组治疗后、治疗后3个月分别对比,治疗组的VAS评分均明显降低,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 两组第三腰椎横突综合征患者治疗前后VAS评分对比分,

8.4 两组治疗前后腰椎活动度对比

治疗后, 两组腰椎侧屈活动度、旋转活动度均较治疗前明显增大,且治疗组大于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

表4 两组第三腰椎横突综合征患者治疗前后腰椎活动度对比

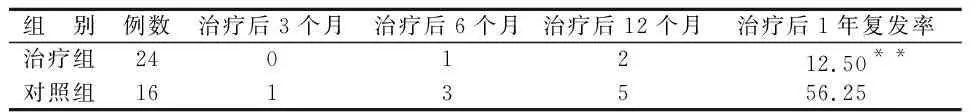

8.5 两组治疗后1年复发率对比

两组对比,经χ2检验,χ2=8.75,P<0.01,差异有统计学意义。见表5。

表5 两组第三腰椎横突综合征患者治疗后复发情况对比例

9 讨 论

第三腰椎横突综合征是临床较为常见的疾病,在骨伤科中的发病率相对较高,且有年轻化的趋势。现代生物解剖学认为,第三腰椎横突是5个腰椎横突中最长的,也是应力的集中点,是腰部做旋转、前屈、后伸等运动的关键枢纽,此处最容易受到急慢性损伤[12]。第三腰椎横突尖属于人体骨骼系统,腰背肌属于肌肉系统,前者起内源性稳定作用,后者起外源性稳定作用[13]。当横突附着处的腰背肌应力强烈收缩时,相对固定的第三腰椎横突尖被拉扯,造成腰部静力学失衡状态,容易导致横突尖端处的肌肉、筋膜等软组织因应力过大而发生损伤,造成炎症介质释放,诱发无菌性炎症,横突尖周围的积液反复积累使软组织粘连,日久出现钙化,使周围神经血管被卡压,从而刺激神经末梢,引起疼痛[14]。胡婷等[15]报道,第三腰椎横突尖局部炎症与附着于横突尖的腰背肌过度痉挛相互影响,形成恶性循环,促使慢性疼痛持续存在。目前,中医药在治疗TLVTPS方面方法较多。相关文献[16]报道,单一的手法推拿治疗TLVTPS近期效果较好,但疗效不够持久,且容易反复。而单一的运动康复训练需要长期治疗,因周期长导致患者配合治疗的依从性较差,无法取得令人满意的效果。

中医学将TLVTPS归为“腰痛”“腰腿痛”“伤筋”范畴。中医学认为,腰为肾之府,是足太阳膀胱经、足少阴肾经、督脉之枢纽。肾精不足、疲劳过度、久病或先天禀赋不足导致肝肾亏虚[17]。或外感邪毒、侵袭腰部导致经脉痹阻、筋脉拘挛,或跌扑闪挫导致瘀血痹阻脉络,或久坐少动导致气血运行不畅,腰脊失于濡养,经络不通,不通则痛, 痛则不通,发为腰痛。临床治疗多以活血化瘀、疏通经脉、通络止痛为主要原则[18]。推拿疗法是以经络腧穴学说为指导的中医外治疗法,通过理筋、正骨等手法按压腰三横突的棘突、侧肌群、腰背肌等,可以缓解肌肉痉挛,松解组织粘连,促进肌纤维的收缩、伸展,增强腰背肌的弹力和耐受力,促使肌张力恢复到平衡状态,阻止痉挛的腰背肌对腰三横突尖造成进一步的损伤,减轻局部炎症反应,修复受损病灶,从而恢复腰椎功能[19]。肾俞、大肠俞为膀胱经上的背俞穴,具有激发肾气、健肾壮阳的作用;委中系足太阳经腧穴,膀胱经夹脊抵腰中,可祛除侵袭筋脉之邪气[20];秩边、承山属于足太阳膀胱经,具有舒筋解痉、通络止痛的作用[21];腰阳关属督脉, 腰眼居带脉,两者为肾脏所在部位,经脉所过,主治所及。通过手法点按上述穴位,重在以通为用,激发和调整经气,促进经络循环,达到舒筋解痉、益气活血、通络止痛、强腰固肾的目的[22]。现代医学研究[23]认为,推拿通过对体表的各种良性刺激可以促进毛细血管扩张,加速炎性物质的吸收,改善局部微循环,清除致痛物质的酸性代谢产物,改善局部微环境,产生相应化学介质,进而增加自由基,促进机体释放内源性吗啡肽等镇痛类物质,提高疼痛阈值,起到良好的消炎镇痛作用。

笔者从事骨关节风湿疼痛康复治疗30余年,经过大量阅读文献及汲取百家之长,摸索出一套简便易行的辛氏腰背肌康复运动训练法。本研究在传统的中医理筋点穴正骨治疗后,采用俯卧位腰背肌拉伸、腰部后伸、侧伸和旋腰后伸等运动训练反复对肌肉进行牵拉与放松。相关文献研究证实,腰背肌拉伸运动训练可以减轻局部肌肉痉挛,解除肌肉组织的紧张状态,使痉挛的腰背肌得到充分的延展拉伸,提高腰背肌、脊柱核心肌群肌力,进而形成有力的外围支撑力量,增强脊柱背部深层的肌肉力量,继而稳定脊柱和周围肌群的平衡和协调能力,改善腰椎整体的力学紊乱状态,强化腰段脊柱外源性稳定,促使腰背活动的柔韧性明显增强,从而改善腰椎活动度[24-25]。

宋燕萍等[26]研究证实,腰背肌运动训练能够加速局部血流速度和淋巴、静脉回流,使大量血液流向肌肉,进而改善腰部组织循环代谢,有利于稀释炎性致痛物质的浓度,降低代谢产物的蓄积,从而阻断“疼痛-肌紧张-疼痛”恶性循环链。腰部后伸、侧伸、旋腰运动可促使腰背部肌肉进行被动活动,进一步增强腰背肌的收缩能力和运动控制能力,强化深筋膜韧性,降低腰椎负荷,减少腰椎异常活动,促进机体功能恢复[27-28]。此外,腰背肌运动疗法是在专业推拿医生指导下定时定质进行的康复运动,避免了患者因动作不规范而进行无效训练,提高了运动疗法的准确性和有效性,且方法简便易学,有利于持续坚持,从而降低TLVTPS远期复发风险。

本次研究结果显示,治疗组临床有效率明显高于对照组(P<0.05);两组治疗后、治疗后3个月的VAS评分和JOA评分均较治疗前明显改善,且治疗组改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01);两组治疗后腰椎侧屈活动度和旋转活动度均较治疗前明显增大,且治疗组大于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。此表明,辛氏腰背肌运动疗法联合理筋点穴正骨法可提高TLVTPS患者的临床疗效,减轻疼痛程度,改善腰椎功能和腰椎活动度。治疗后3个月,治疗组的JOA评分较治疗后略有升高,VAS评分较治疗后无太大改变,无复发;对照组的JOA评分较治疗后变化不明显,而VAS评分较治疗后升高,复发1例。分析其原因,理筋点穴正骨法在治疗后3个月对已恢复的腰椎功能仍有维持作用,但仅用单一疗法在治疗后3个月VAS评分出现回高,开始出现复发迹象,而采用理筋点穴正骨法结合腰背肌运动疗法的患者在治疗后3个月VAS评分无升高,且无复发迹象,说明辛氏腰背肌运动疗法联合理筋点穴正骨法可以降低复发率,改善预后。

综上所述,辛氏腰背肌运动疗法联合理筋点穴正骨治疗TLVTPS疗效确切,可有效缓解疼痛,改善腰椎活动度,促进腰椎功能恢复,降低复发率。两种疗法联合使用,充分发挥协同作用,弥补了单纯推拿治疗的不足,使临床疗效得以叠加,为临床治疗该病提供了新思路。但鉴于本次研究时间短、病例数量较少,其结果仍需要进一步循证医学证据来验证。