长骨骨巨细胞瘤影像学表现与病理分期的相关性分析*

邓 琦 徐志锋 周 涛 潘爱珍 杨冠英

广东佛山第一人民医院影像科(广东 佛山 528000)

骨巨细胞瘤(giant cell tumor of bone,GCT)是一种较常见的原发骨肿瘤,最新的WHO组织将其定义为具有局部侵袭性、复发倾向及潜在恶化可能的良性肿瘤[1]。该病好发生于20~40岁的中青年人群,多见于四肢长管状骨的骨端,如股骨远端、胫骨近端、桡骨远端和肱骨近端等。目前,越来越多影像学研究在与病理对比分析中发现GCT的细胞学形态与生物学行为并不完全一致,且关于影像学系统评价与肿瘤病理分期相关性的文献报道仍较少。本研究通过对两者之间的相关性进行探讨,为临床诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集我院2010年1月至2020年12月间38例经手术病理证实的GCT患者的临床及影像学资料,其中男性17例,女性21例,年龄18~54岁,平均年龄34.7岁。主要临床症状为局部疼痛、软组织无明显诱因肿胀及活动受限。发生于股骨远端11例、胫骨近端13例及远端3例、桡骨远端7例和肱骨近端4例。

1.2 检查方法38例GCT患者中行X线检查22例,CT平扫检查16例,MRI平扫检查9例,MRI增强扫描检查6例。X线检查采用东芝600 mA的X线CR机,常规骨关节正侧位摄片,管电压80kV,管电流6mAs,焦距100cm。CT检查采用Philips Brilliance iCT 256层螺旋CT和GE lightspeed 16层螺旋CT扫描仪进行螺旋容积扫描。扫描参数:管电压120kV,管电流70~120mAs,准直器宽度64×0.6mm,螺距1.6mm,图像数据采用骨窗及软组织重建,骨窗的窗宽窗位为4000/700HU,软组织窗的窗宽窗位为360/50HU,重建层厚1mm,层间距0mm,重建矩阵512×512。MRI检查采用美国GE Signal 3.0T超导型磁共振扫描仪,行FSE序列常规矢状位、冠状位及横轴位扫描。扫描参数:T1WI(TR/TE 450~650ms/12ms) ,T2WI(TR/TE 3500~5000ms/90~120ms),脂肪抑制T2WI序列层厚3~5mm,层间距1mm,矩阵256×256。增强扫描对比剂为钆喷酸普胺(拜耳先灵,德国),按照0.3mL/kg剂量经肘静脉注射。

1.3 图像测量分析以当前比较认可的HC骨巨细胞瘤临床评分系统[2]为参照基准并结合原有的Enneking分类系统及Campanacci影像学分级系统对病灶的形态特征进行精准的影像学测量和评估。X线和CT影像上观察肿瘤的生长方式,测量体积大小,分析骨嵴、邻近骨皮质破损及病理性骨折表现。MRI影像上另测量瘤体距离关节面距离,观察内部囊变、出血及肿瘤边缘低信号完整及周围软组织侵犯情况。具体评价指标如下:(1)生长方式:以长骨的长轴正中线为标准,分为偏心性和中心性生长;(2)肿瘤体积:测量瘤体的最大长度和宽度,应用球体体积计算公式V=4/3π×(长×宽×高)/8计算,分为较小体积(<60mL)、中等体积(60~200mL)和较大体积(>200mL);(3)内部结构:以有无骨嵴及其分布形态为准则,分为无骨嵴、有序规则及无序杂乱;瘤内有无囊变及是否合并出血;(4)周围关系:根据邻近骨皮质受侵分为未侵犯、完整变薄及突破生长;肿瘤距关节面的最近距离以>3mm和≤3mm为分界;关节面破坏面积百分比应选择最大破坏面积的平面,并计算出与该平面的关节面面积百分比,分为<25%、25%~50%,>50%;(5)病理性骨折:分为无骨折,有骨折但无移位,有骨折且明显移位。

1.4 病理分期根据病理组织学表现采用Jaffe[3]分期标准:Ⅰ期,即静止期,肿瘤间质细胞较少,巨细胞较大,偶有转移;Ⅱ期,即活动期,介于良恶性之间,间质细胞较多,细胞核略异形,巨细胞较少,有分裂象;Ⅲ期,即侵蚀期,间质细胞增多密集,细胞核有程度不同异形性,分裂象多。

1.5 统计学方法采用SPSS Statistics 24.0软件进行统计分析。计数资料以频率数(例)和百分比(%)表示,对各组影像学指标与病理分期的差异比较采用非参数检验中的Kruskal-Wallis H检验分析,利用Spearman秩等级相关分析各组影像学指标与病理分期的相关关系。所有资料以P<0.05为差异有统计学意义;相关分析系数以r≥0.4为显著性相关,0<r<0.4为弱相关性。

2 结 果

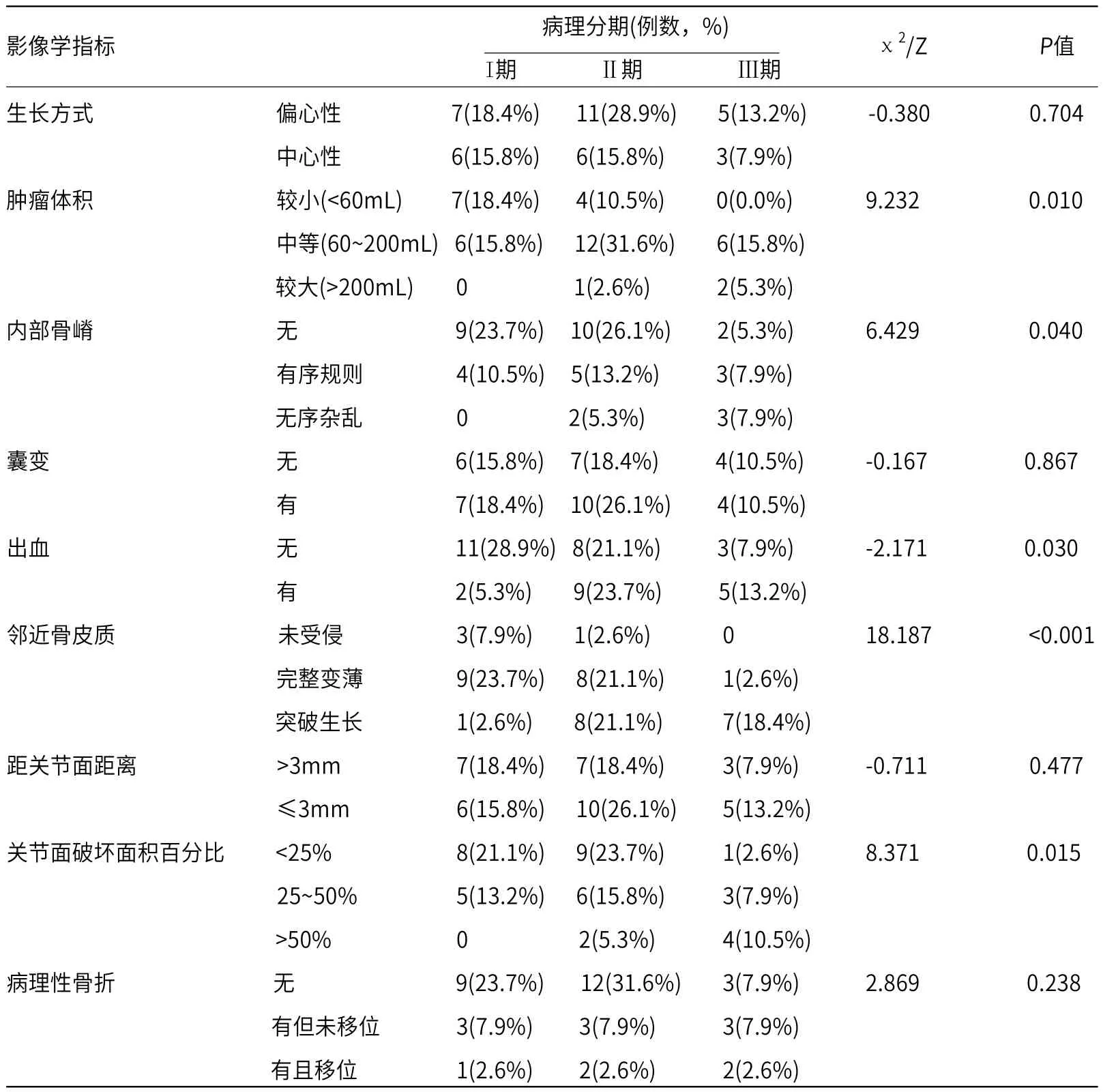

38例GCT均为四肢长骨骨端单发囊状骨质破坏区,其中Ⅰ期13例,Ⅱ期17例,Ⅲ期8例。肿瘤的生长方式(偏心性23例,中心性15例)、内部囊变(无囊变17例,囊变21例)、距关节面距离(>3mm者17例,≤3mm者21例)及病理性骨折(无骨折24例,有骨折但无移位9例,有骨折且明显移位5例)与病理分期差异无统计学意义(P>0.05);肿瘤体积(较小11例,中等24例,较大3例)、瘤内骨嵴(无骨嵴23例,有序规则10例,无序杂乱5例)、出血(无出血22例,有出血16例)、邻近骨皮质受侵(未受侵4例,受侵变薄18例,突破生长16例)及关节面破坏面积百分比(<25%者18例,25%~50%间者14例,>50%者6例)与病理分期有显著性差异(P<0.05),见表1。

表1 GCT影像学指标与病理分期的差异比较

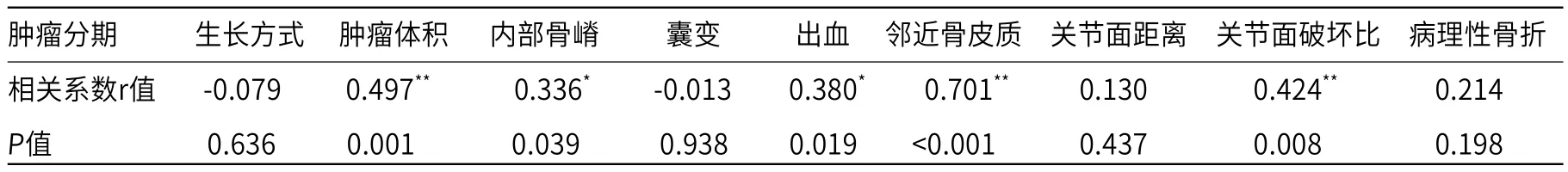

以上资料同时进行Spearman等级相关分析性统计,发现肿瘤的生长方式、内部囊变、距关节面距离及病理性骨折与病理分期差异均无明显相关性;体积大小、邻近骨皮质受侵及关节面破坏面积百分比与病理分期差异有显著正相关性(r=0.497**,r=0.701**,r=0.424**);内部骨嵴及出血与肿瘤病理分期差异呈弱正相关性(r=0.336*,r=0.380*),见表2。

表2 GCT影像学特征与病理分期相关性分析

病例1,男,37岁,病理为GCTⅠ期。图1 X线片股骨下端偏心性囊状骨质破坏区,边界清楚。图2 MRI图像T1WI冠状位病灶呈等信号,可见完整低信号硬化缘。病例2,女,28岁,病理为GCT Ⅱ期。图3 X线片桡骨远端膨胀性、溶骨性破坏区。图4 CT横断位病灶内多发厚薄不均的骨嵴形成。病例3,女,45岁,病理为GCT Ⅱ期。图5 MRI图像胫骨下端T2WI冠状位病灶内多发不均匀高信号出血灶;图6 T2WI横断位病灶内多发典型液-液平面形成。病例4,男,48岁,病理为GCT Ⅲ期。图7 X线片胫骨上端多发囊状骨质破坏区距离关节面距离较近;图8 MRI T2WI冠状位病变侵蚀破坏邻近关节面。

3 讨 论

GCT一般生于骨骺融合后的成熟骨骨端,虽然组织学上表现为良性,但生物学具有局部侵袭力强、破坏力大,易复发等特点,单纯依靠病理学分期评价系统对其临床生物学行为、治疗方案选择及预后等方面价值有限。Enneking分类及Campanacci影像学分级系统对判断GCT侵袭性有一定价值,但仍不足以准确预测GCT的临床行为[4]。基于影像数字化形态学创建HC骨巨细胞瘤临床评分系统[2]可以更好地显示瘤体内部特征及与周围组织结构关系,对肿瘤术前病理分期进行预判,为临床合理个体化精准治疗提供依据。本文结合上述评判标准对GCT的影像学特征进行分类分析,研究影响其病理分期的相关性因素。

GCT影像学中生长方式常表现为偏心性,以往观点多认为是一个特征性改变。本组病例偏心性生长(图1~图2)占据多数(60.5%),主要发生在横径较大且易于出现症状的长骨内;少部分病例表现为中心性生长(39.5%),以横径小、症状出现晚的部位多见;这与刘德斌等[5]发现基本一致。根据本文统计分析发现生长方式与肿瘤的良恶性分期无明显相关,因此,在诊断中不应将其当做GCT分期的必要条件。随着肿瘤体积越来越大,瘤内间质细胞增多密集且核分裂象增多,其组织学行为表现越来越活跃。本组病例显示瘤体的大小与病理分期有着明显差异且存在显著正相关性,与以往大多数观点相符[6-7]。根据瘤体的大小差异,临床可借此制定不同的手术方案,避免术后并发症的发生。

骨嵴是肿瘤内部出现的不规则硬化缘及不同长度的骨性分隔,在外观上呈皂泡状,常被当做特征性X线表现[8]。骨嵴的形态及排列方式显示了病灶内部细节,在一定程度上也能反映肿瘤的生物学行为。本研究中无骨嵴或骨嵴排列有序、形态规整时病理多为Ⅰ期和Ⅱ期,当骨嵴出现且杂乱无序时病理表现为Ⅱ期和Ⅲ期,差异有统计学意义,表明了内部骨嵴(图3~图4)的出现率及排列方式与病理分期有着一定联系。丛浩伦等[9]的研究结果显示骨嵴的出现率与病理分期无显著关联,这可能与样本病例的偏差有关,还有待于进一步加大统计量研究。根据GCT的生物学行为,随着肿瘤内部的恶性成分增加,新生血管含量逐渐增多,血管内皮生长因子会增加微血管的通透性,破坏微血管床,导致出血的概率增加[10],MRI常表现为亮斑、液-液平面等征象[11](图5~图6)。本文统计结果也显示无出血者以Ⅰ期和Ⅱ期居多,出血者多为Ⅱ期和Ⅲ期,差异有统计学意义,相关分析显示为弱相关性,提示了出血对病理分期预判的影响。囊变是肿瘤内常见的征象,本组中无囊变者(44.7%)与有囊变者(55.3%)无显著性差异,表明了囊变不能作为区分良恶性肿瘤分期的有效指标。

多数研究表明GCT具有侵蚀骨皮质、骨松质及周围软组织的能力,其边缘部显示较多破骨细胞的活跃特征,相对于中心部具有更高的恶性程度[12]。本文参照HC骨巨细胞瘤临床评分系统,统计结果证实了邻近骨皮质受侵程度与肿瘤良恶性分期存在显著正相关性。发生于长骨的GCT多位于骨骺融合后的成熟骨骨端,因此,距关节面的距离较近,临床常以此项指标评估选择手术方式。本组病例中距关节面距离≤3mm者居多(55.3%),而关于其距离大小与病理分期的差异无统计学意义,与徐明等[13]的多中心大样本回顾性研究基本相符。因此,基于距关节面距离判定肿瘤的良恶性无参考意义,只可作为临床手术方式的选择依据。关节面的破坏面积也是影响手术个性化方案的因素,但与肿瘤分期的相关性尚未见明确文献报道。本研究统计分析中关节面破坏面积百分比(图7~图8)与病理分期有着明显差异,且为显著正相关性,表明了肿瘤生物学特性也是影响手术治疗的重要原因。病理性骨折是长骨GCT常见的并发症,通常被认为是肿瘤具有较强侵袭性生物学行为的表现[14]。本文结果表明有无病理性骨折与肿瘤的良恶性分期无明显关联,推测可能跟肿瘤的发生部位及负重骨的形态结构有关,如发生于脊柱的GCT常伴有压缩性改变[15]。

本研究不足之处是病例数相对较少,一些影像学特征与病理分期的相关性综合评价可能存在偏差,后期应增加病例数加以总结。根据本文统计结果综合分析,肿瘤体积大小、邻近骨皮质受侵及关节面破坏面积百分比可作为预测病理分期的可靠因素,而瘤内骨嵴及出血则可作为判断病理分期的潜在因素。GCT的影像特征可为肿瘤生物学特点评估、临床治疗方案选择及患者预后提供一定指导。