辽宁及邻区S波速度结构反演

冯 策 焦明若 于海英 李世林

1 上海市地震局,上海市兰溪路87号,200062 2 上海佘山地球物理国家野外科学观测研究站,上海市兰溪路87号,200062 3 辽宁省地震局,沈阳市黄河北大街44号,110031 4 南方科技大学理学院,深圳市学苑大道1088号,518055

辽宁地区地处中朝准地台北部,属于华北断块区,可以按照岩性和地层特点分为3个次级断块:辽东断块隆起区、辽西断块隆起区和下辽河盆地坳陷。第四纪以来,辽西断块隆起区和辽东台隆间歇性缓慢抬升,下辽河盆地断陷持续下降,但下降幅度减缓,呈现向渤海沿岸倾斜的趋势。辽宁地区的区域构造演化与华北克拉通之间存在一定的联系,辽宁地区的地壳及上地幔结构对于研究华北克拉通的动力学演化过程及机制具有重要意义。辽宁地区地震活动较为活跃,发生过1917年鸭绿江6.1级地震、1975年海城7.3级地震等。

有学者利用地震波接收函数、背景噪声等多种方法对辽宁地区的地下结构进行成像分析,取得诸多成果[1-2]。但辽宁地区地处东北地区南部,射线覆盖较差,成像分辨率不高。针对辽宁地区地下结构的研究大多是利用天然地震的体波反演速度结构,进而说明地壳及上地幔的不均匀性,得到各个地层的厚度[3]。由于地震波的接收函数和层析成像反演方法易受到台站覆盖率和分布的影响,潘佳铁等[1]利用噪声层析成像法对中国东北地区进行研究,但辽宁位于其研究区边缘,分辨率不高;冯策等[4]给出辽宁地区二维群速度结构,但未继续进行三维S波速度结构的反演工作。

本文利用辽宁及邻区70个固定台站[5]的数据,基于背景噪声成像法获取研究区(34°~45°N,114°~128°E)下方10~40 s的面波相速度结构。利用获取的相速度频散曲线,基于马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)[6]方法反演该地区下方10~40 km深度处的三维S波速度结构,并结合相关研究资料对结果的物理意义进行分析和讨论。

1 数据选取及处理方法

1.1 地震数据

本文使用辽宁省、吉林省地震监测中心以及国家数据备份中心70个宽频带地震台站2012年的连续背景噪声垂向数据[5]。台站分布见图1,A-A′、B-B′、C-C′为剖面位置。

F1: 郯庐断裂带北段(由多组断裂组成) ;F2:南北重力梯度带;F3:赤峰-开原断裂;F4:依兰-伊通断裂;Ⅰ:下辽河盆地,辽东湾断陷,渤海湾;Ⅱ:辽西-燕山台褶系;Ⅲ:胶辽台隆图1 台站及主要大断裂的分布

1.2 单台预处理与互相关

本文数据处理流程参考文献[7],大致分为5步:1)单台数据预处理;2)噪声互相关计算与叠加;3)频散曲线提取;4)质量控制;5)面波层析成像。首先将每天的原始数据进行拼接、补零,然后对数据进行重采样,降采样率至1 Hz,再进行去仪器响应、去均值、去零漂、5~50 s的带通滤波等操作。采用滑动平均值法进行时间域归一化处理,最后进行频谱白化,放大噪声信号。

单台预处理结束后,便可进行台站间背景噪声数据的互相关计算与叠加。为避免出现正负时间信号振幅不对称的情况,在计算过程中采用正负信号反序叠加平均值作为经验格林函数。

1.3 频散曲线测量

采用时频分析方法提取相速度频散曲线。为保证频散曲线的可靠性、提高信噪比,采用以下标准:1)选出信噪比SNR>10的经验格林函数进行频散曲线测量;2)挑选台间距大于3倍波长的台站对;3)去除拟合残差过大的数据。最后从2 415条频散曲线中筛选出1 660条信噪比较高的频散曲线。

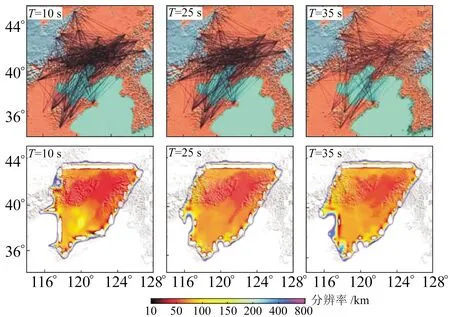

1.4 分辨率测试

通过检测研究区分辨率的高低来验证面波层析成像结果的可靠程度。根据射线的密度和方位分布,以0.5°×0.5°划分网格,分别计算研究区下方10~35 s的分辨率。图2为10 s、25 s、35 s的射线分布及其对应的分辨率测试结果。从10 s和25 s的分辨率图像中可以看出,2个周期的射线覆盖密集,除毗邻朝鲜的部分区域外,辽宁地区的分辨率均可达到50 km,局部可达20 km。周期为35 s时,由于射线数目变少,辽宁地区的分辨率有所降低,但研究区中心位置的分辨率仍可达到50 km。综上可知,本文成像结果可靠,效果较好。

图2 研究区射线分布及分辨率

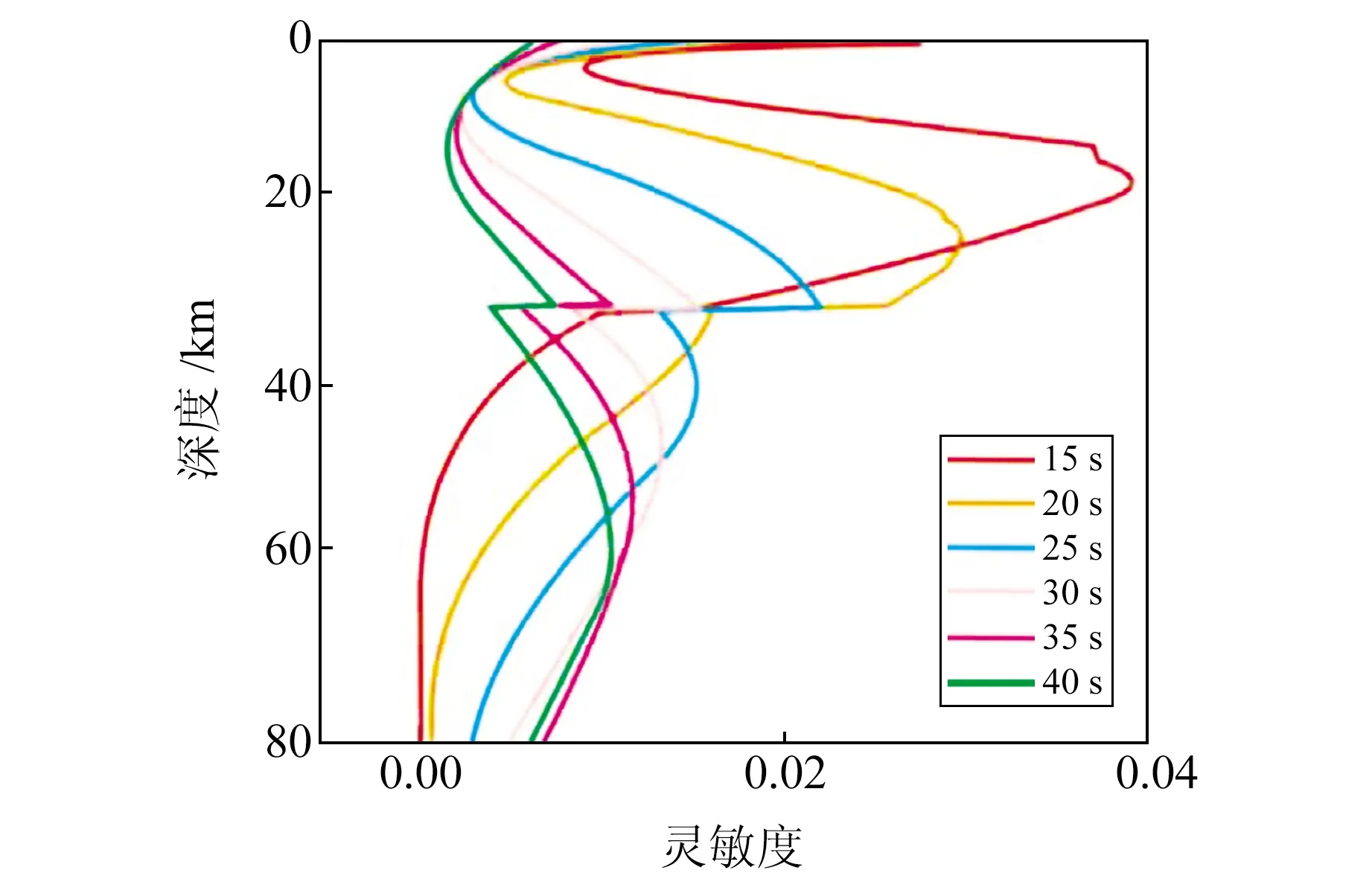

2 面波相速度反演

使用文献[8]的层析成像方法得到研究区相速度分布图。图3为辽宁地区基阶瑞雷面波相速度对S波速度随深度变化的敏感核曲线。图4为不同周期相速度的速度结构分布,其中红色空心圆为历史上大于5级的中强震,灰色部分为分辨率较低的区域。

图3 不同周期相速度深度灵敏核

图4 不同周期相速度成像结果

由图4(a)、(b)可见,10 s、15 s周期的相速度分布与研究区内的地质构造分布特征基本吻合,呈两侧高速、中间低速、山区隆起高速、盆地坳陷低速的特点。从地震分布的角度可以看出,研究区内的地震多发于高低速转换带上,且沿郯庐断裂带走向展布。

由图4(c)、(d)可见,辽西及内蒙古部分地区的低速异常为全区最低值,辽东半岛及下辽河盆地出现高速异常,说明研究区内地壳厚度呈“西厚东薄”的特点。低速异常体大部分位于渤海海域,推测可能受到渤海盆地下覆巨厚、松散的沉积层影响[9]。海城至大连地区存在一个明显的低速体,推测可能是受到郯庐断裂带北段的切割影响,地幔软流层热物质上涌所致[10]。

由图4(e)、(f)可见,辽东半岛由高速异常变为低速异常,说明该区域内地壳相对较厚。该结果与卢造勋等[11]的研究结果一致。

3 S波速度结构反演

采用MCMC法反演S波速度结构,该方法最早用于描述模型空间对真实数据的拟合残差。

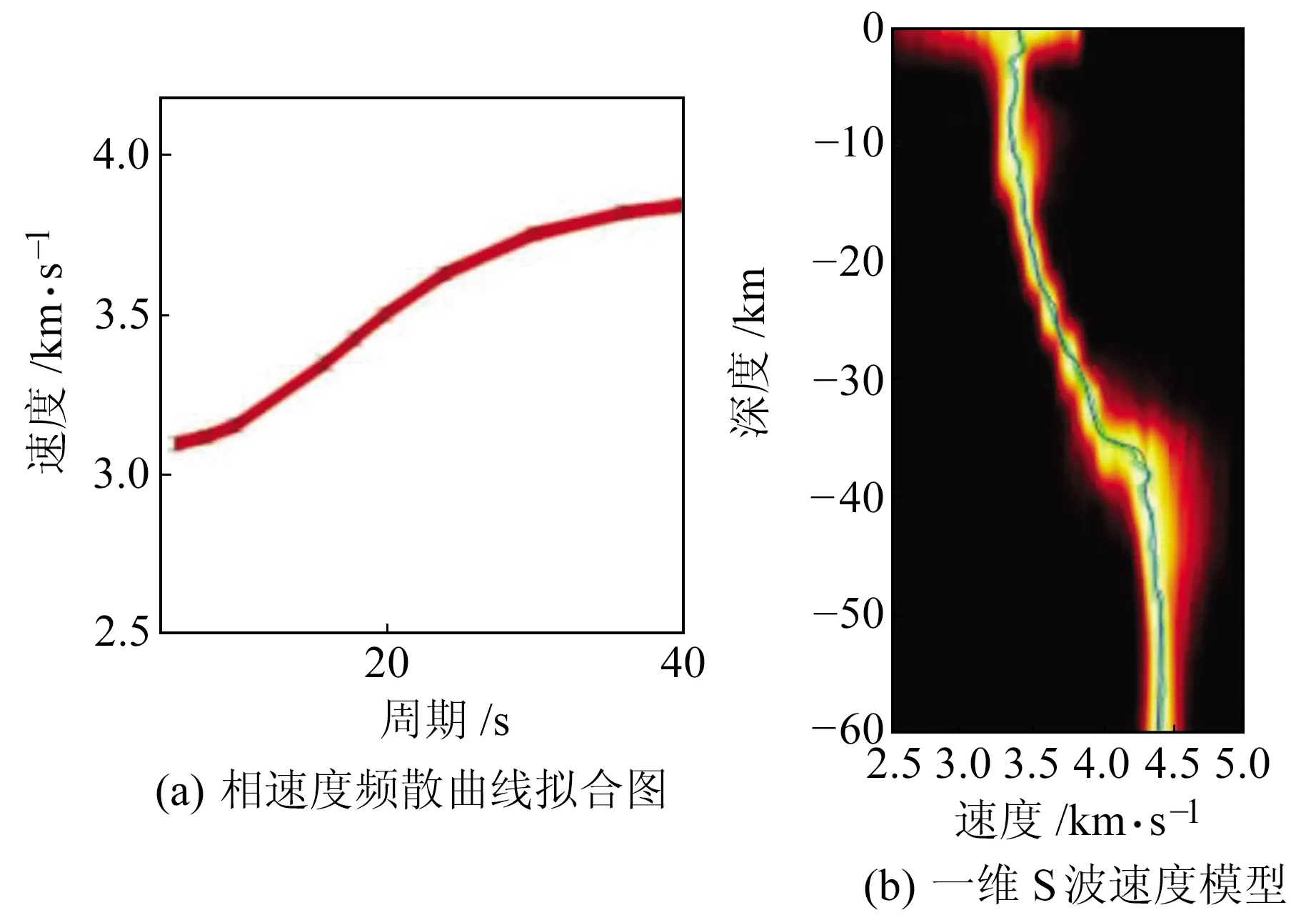

3.1 一维S波速度结构反演

首先将一维S波速度模型参数化。模型主要分为3层:沉积层、地壳层及地幔层。沉积层由3个参数构成:沉积层厚度、顶层和底层的S波速度。沉积层厚度采用CRUST1.0模型,地表到地下100 km处的厚度采用PREM模型,莫霍面深度模型采用张广成等[12]的东北地区地壳上地幔结构研究结果,地幔的厚度模型则用总厚度减去莫霍面的深度得出。图5为网格点(116.4°E,43.3°N)处的一维S波速度结构反演拟合曲线,图5(a)中红色粗线为拟合的频散曲线,黑色细线为该处节点的观测纯路径频散曲线; 图5(b)中绿色实线为S波速度模型概率密度分布最大值的连线,深蓝色实线为反演得到的平均S波速度模型。可以看出,拟合的频散曲线与实际测量值的一致性较好。

图5 网格点一维S波速度反演的数据拟合

3.2 三维S波速度结构反演结果

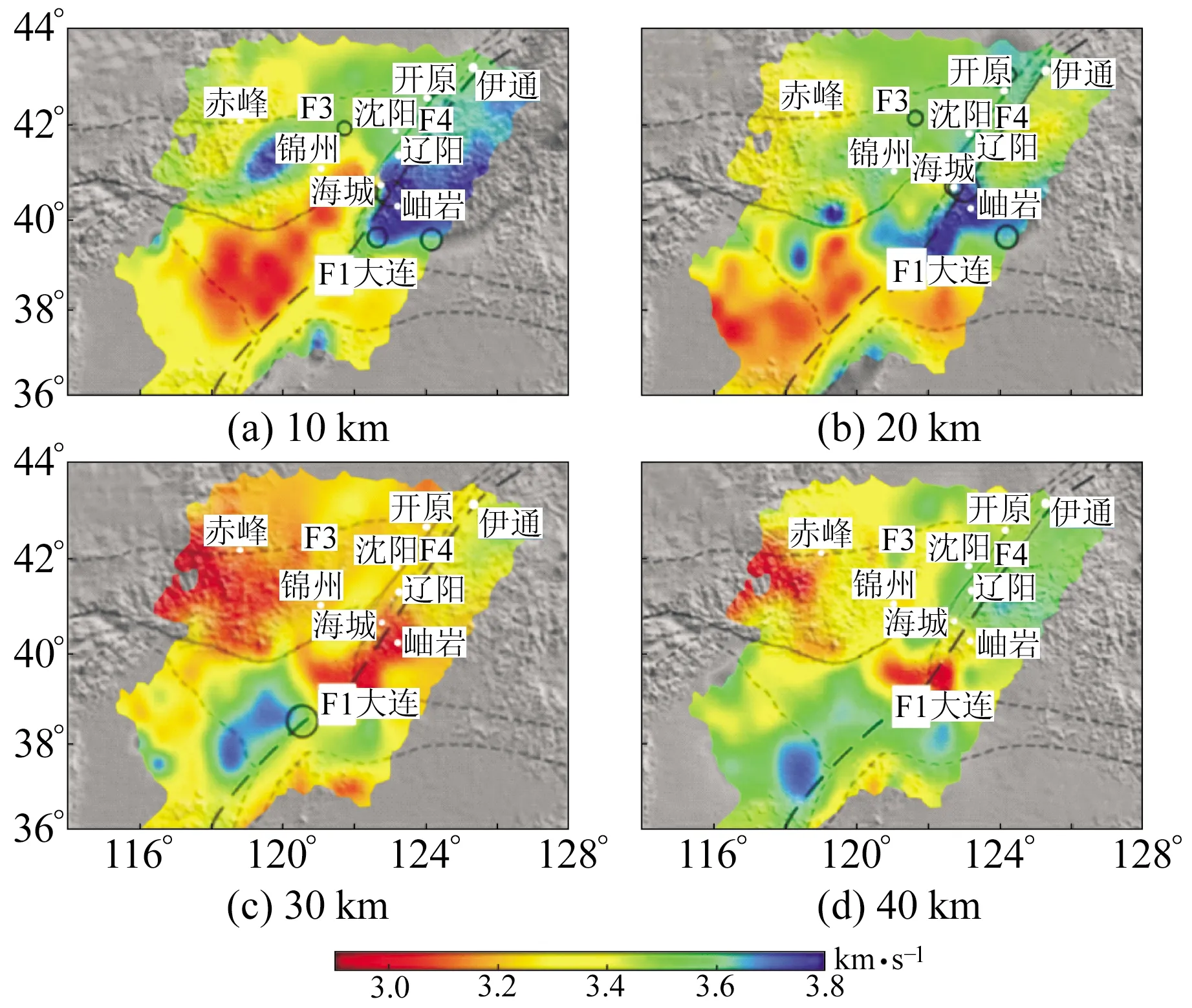

对每个节点下方得到的S波速度频散曲线进行线性差值计算,获取10~40 km深度处的横切面S波速度结构分布(图6)。

F1:郯庐断裂带北段;F3:赤峰-开原断裂;F4:依兰-伊通断裂;黑色空心圆为区域内M>4.8的地震图6 不同深度下S波横切面的速度分布

3.2.1 S波横剖面反演结果

由图6(a)可见,浅地表及上地壳的S波速度结构分布与地表的构造单元较为吻合,高速体主要分布在辽东台隆和辽西断块隆起区,低速体主要分布在下辽河盆地及渤海湾。速度最低值位于渤海湾盆地,这可能与渤海内存在较厚的沉积层有关。总体上10 km的速度值主要受到地质构造单元的影响。结合该区域中强震(黑色空心圆)时空分布特点可以发现,大地震基本都围绕高低速过渡带分布,因此推测S波高低速过渡带更容易成为大震孕震区。郯庐断裂带北段将区域内的速度值分割成高低2个区域,说明区域内中上地壳S波速度受到地形地貌及大型断裂的影响较大。

由图6(b)可见,下辽河盆地由低速转为高速,低速异常体集中在渤海盆地和蓬莱湾内。渤海湾盆地和蓬莱湾分别为郯庐断裂带北段及张家口-蓬莱断裂带的主要分布区域,该处低速异常体很可能受到2条主要断裂带的影响。根据文献[13]可知,渤海海域中下地壳速度普遍偏低,推测与华北克拉通及热物质上涌有关,该观点与本文观点一致。同时,大连海城一带的高速异常也与前人的研究结果相似[14]。上述结果表明,随着深度的增加,中下地壳内S波速度结构受沉积层及地形地貌的影响程度逐渐减弱,受深大断裂带的影响逐渐增强。

由图6(c)可见,30 km处的速度异常分布与10 km和20 km深度处几乎完全相反。辽东湾处由高速异常变为低速异常,渤海湾盆地内由低速异常变为高速异常,这与孙若昧等[9]提出的渤海湾为该地区莫霍面最薄处的结论相符。辽西断块隆起区高速异常则变为大范围的低速异常,说明该层S波速度异常分布已经不受地质构造和大型断裂的影响,转而更多地受到地壳厚度的影响。结合图6(c)、(d)可以看出,位于海城至大连区域的低速异常体从30 km处贯穿至40 km处。根据滕吉文等[10]得到的渤海湾内存在地幔热柱的结论,结合区域内深大断裂及历史地震震中位置进行综合分析,推测该区域可能受到深大断裂的影响,同时受热物质上涌等因素的共同作用,致使其构造环境发生改变,成为诸如1969年渤海7.4级地震、1975年海城7.3级大地震及图6(a)、(b)中浅源中强震的主要诱发原因。

由图6(d)可见,低速体集中位于40 km深度处的2个位置上,分别是海城至渤海湾盆地区域及辽西断块隆起区,辽东地区则由低速区变为高速区。排除热物质上涌的影响,该地区上地幔的S波呈现以郯庐断裂带为界的“东高西低”的速度分布,这与卢造勋等[11]得出的东北地区莫霍面呈现“东浅西深”的结论一致。

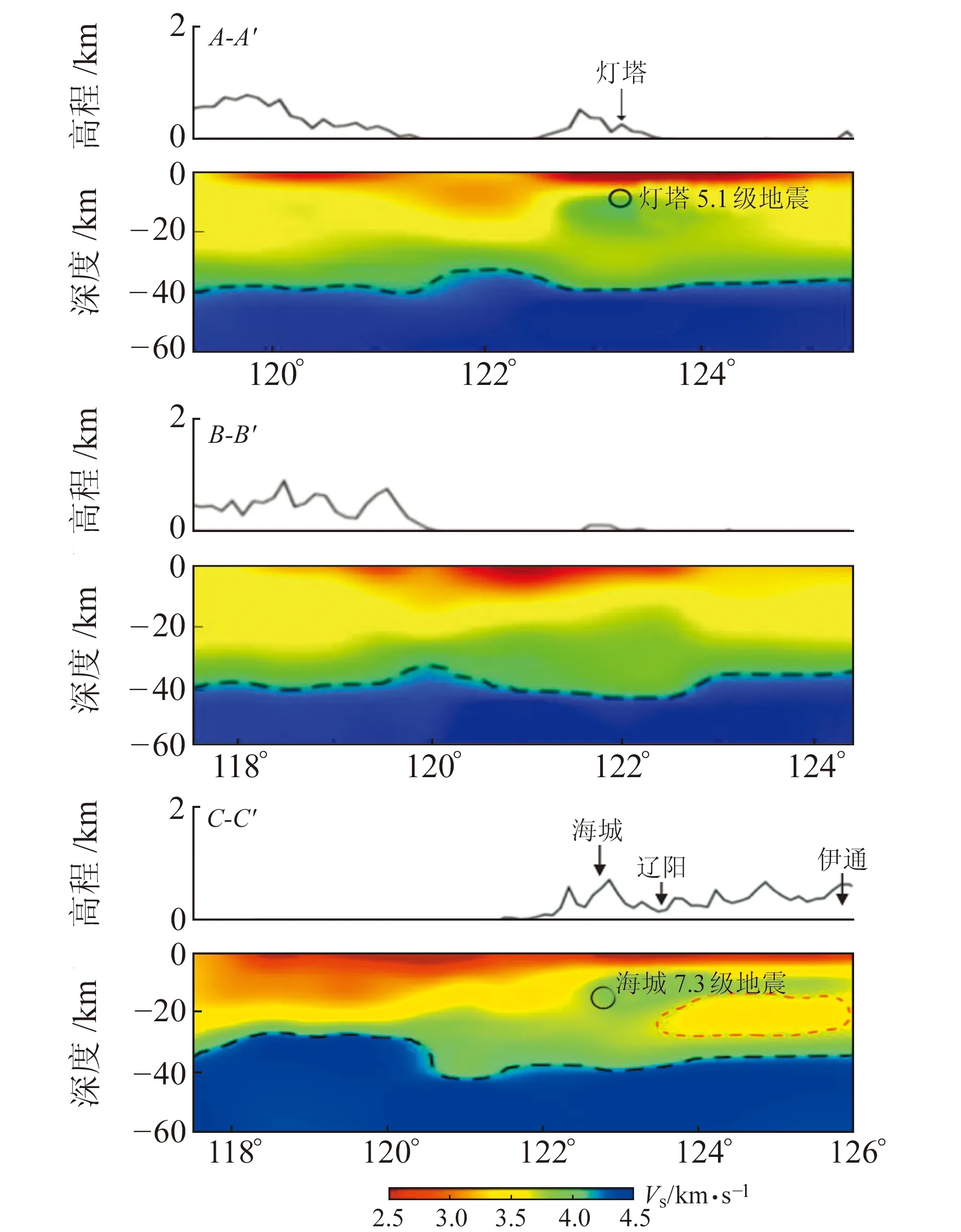

3.2.2 S波纵剖面反演结果

图7为S波速度结构纵向剖面结果,黑色虚线为莫霍面轮廓。由图可见,纵剖面A-A′西起辽西断块隆起区、中间穿过下辽河盆地、东至辽东断块岫岩处。可以看出,研究区的地壳厚度分布整体呈中间薄、两侧厚的特点。结合发生在海城下方16 km深度处的1975年海城7.3级大地震及2013年辽宁灯塔5.1级地震的震中位置可知,高低速过渡带作为地下物质组成差异化的体现,其岩性、密度、应力累积等均不相同,因此成为大震孕震区。

图7 S波速度结构纵向剖面结果

纵剖面B-B′呈东西走向,西起内蒙古地轴,横跨渤海湾,东至辽东台隆。由于受到沉积层的影响,低速区域位于渤海湾盆地内。图中辽东地区莫霍面顶部呈凹状,与卢造勋等[11]的研究结论一致。

纵剖面C-C′沿郯庐断裂带北段分布,呈NE走向,贯穿渤海湾及辽东台隆。该剖面较为清晰地展示了莫霍面自南向北沿郯庐断裂带先高后低、地壳厚度由薄到厚的变化过程。其中,地壳最厚处出现在120.5°~121.5°E之间的渤海湾与辽东半岛交界处,推测该区域是由受到挤压的辽东褶皱带与渤海湾盆地碰撞后形成的。辽阳至伊通段出现低速异常体(红色虚线椭圆处),根据区域内的赤峰-开原断裂(图1中F3)及郯庐断裂带北段的依兰-伊通断裂(图1中F4)的展布情况,结合相关研究[15]综合推测可知,形成该低速异常的主要原因可能是该剖面区域位于2大断裂的交会处(图1),且其中一条为全新世活跃断裂。2条大型构造断裂相互作用,导致地下结构的应力、密度等因素发生改变或者破坏了地下构造,形成深部热物质及气态物质的上升通道。

4 讨 论

4.1 30~40 km大连海城附近低速异常

横剖面30~40 km的辽宁海城至辽东湾一带存在一个低速异常体,虽然该异常范围会随深度加深而变小,但却一直存在。李志伟等[3]发现辽东半岛附近存在速度低值区,推测是由高热流值引起的;滕吉文等[10]提出渤海湾为地幔热流的上涌中心,辐射至周围的大连、海城一带;赵俊猛等[16]认为辽河裂谷自西向东迁移,其热流值明显高于其他地区。根据以上结论,本研究推测该区域一直存在的低速异常体可能是受到郯庐断裂带的影响,使得原本就存在物质上涌现象的区域出现新通道。

4.2 辽阳-伊通段低速异常体

C-C′剖面的辽阳至伊通段存在一个椭圆形的低速异常体。相关资料显示,辽宁地区断裂盘根错节,构造格局以深大断裂郯庐断裂带北段为主,赤峰-开原断裂、依兰-伊通断裂、金州断裂等大型断裂为辅。杨舒程等[17]提出,辽宁地区的中强震多发生于2组断裂的交会处;滕吉文等[10]也指出渤海及其邻区深大断裂与其他断裂的交会部位的确是该区域热物质上涌的通道。辽阳-伊通段低速异常体正好位于全新世活断裂郯庐断裂带依兰-伊通段与赤峰-开原断裂的交会处。综上可知,该处的低速异常体很可能是由于断裂的相互作用引起该地区地下结构应力等因素变化,或者形成相应热物质上升通道同时改变周围环境所致。

5 结 语

1)横向S波速度结构的10~40 km分层结果较好地揭示了研究区域的横向不均匀性。10~20 km的中上地壳S波速度结构基本与地貌地势及大地构造分布一致,呈“两垒高、一堑低”的速度分布。由于地下物质组成成分的差别及莫霍面起伏变化,20~30 km的中下地壳S波速度结构分布更多受控于地壳厚度及郯庐断裂北段、张家口-蓬莱断裂等深大断裂。海城至大连区域地下30~40 km处一直存在一个低速体,结合相关研究推测该区域受深大断裂及热物质上涌等综合因素的影响,导致构造环境发生改变,进而使该区域更易成为中强震的孕震区。40 km处上地幔的S波速度分布呈现以郯庐断裂带为界的“东高西低”现象。

2)纵向剖面参照研究区内地质构造分布及大型断裂走向进行布设。A-A′剖面揭示了研究区地壳厚度呈中间薄两侧厚的特点,最薄处位于下辽河盆地,最厚处位于辽西断块隆起。结合历史地震震中位置可以看出,高低速转换带更容易成为大震的孕震区。由于受到沉积层的影响,纵剖面B-B′低速区位于渤海湾盆地内。从C-C′剖面可以较为清晰地看出莫霍面自南向北沿郯庐断裂带呈现先高后低的变化过程,最厚处位于渤海湾与辽东半岛的交界处,推测是由受到挤压的辽东褶皱带与渤海湾盆地碰撞挤压后形成。辽阳至伊通段下方发现低速体,结合相关文献推断该低速体可能是由区域内大型断裂(赤峰-开原断裂、依兰-伊通断裂)相互作用或者热物质上涌所致。