汉语学界康德美学研究的新创获

——以王维嘉《优美与崇高:康德的感性判断力批判》为中心的讨论*

李 伟

(安徽师范大学文学院,安徽芜湖 241002)

研读过复旦大学王维嘉博士的新著《优美与崇高:康德的感性判断力批判》(上海三联书店2020 年版,以下简称“嘉著”,引用时仅注明其页码),深有触动。之所以如此,是因了我对汉语界康德美学研究的长期观察和研读体验。在新近的一篇文章中,我曾对汉语界康德美学研究的现状作了如下综论:

20世纪初至今这一个多世纪的汉语康德美学研究,依范围和路向论,大体可分为四类:概述、专论、比较和细读。这个顺序固然可能不是历史发生的顺序,但实际上也相去不远。对康德哲学和美学,概述式的文字必然出现最早……专论性的研究,多以论文的方式呈现,举凡“第三批判”所及的重要美学命题皆有所触及……深入些的,形同乔夫洛伊那样的“观念史”研究,会追溯某一命题的思想史线索及其在后世艺术界和思想界的接受影响。“比较”有时也会在这种“专论”中出现,但视野更为开阔的比较,则并不局限于西方思想史内部,而是主要拿康德与中国古典美学的比较……此种比较,有时因研究者对中西哲学、尤其是对康德的哲学没有通盘的把握而难免有生搬硬套或简单比附之嫌……“细读”的工作本来是最基础的,然偏偏起始最晚,严格意义上的细读,要到邓晓芒先生2008年于北京三联书店出版的《判断力批判释义》,此前勉强可再追溯至曹俊峰先生1999年于天津教育出版社出版的《康德美学引论》。逻辑地看,还应该有一个层次,那就是“对话”。可惜得很,至今还未出现足以当之的研究者,也拿不出足以当之的著述。而且,与蔚为大观的康德汉译比,研究也显得相形见绌,无法同语。①李伟:《思想领域“过程化”研究的必要性——以汉语学界康德哲学及美学研究为观测点》,载复旦大学文艺美学研究中心编:《美学与艺术评论》第19辑,山西教育出版社2020年版,第211-212页。

现在,我们基本可以断言,“嘉著”就是此前稀缺的“对话式”的关于康德美学“足以当之的著述”。总体上,此著问题意识明确,敢于直面康德文本在理解上的诸多困难而试图解决之,文本细读、义理对观、学术综述、专题剖析、理论重构与译名辨正能有效结合,胜见迭出,且行文干净利落,层层推进,善于提出自己的独立思考和见解,有着英美哲学著述那种特有的明晰性和分析精神,常常引用经验心理学的事实来补充、完善和印证康德那些非常晦涩的思辨表述和观点(如第167页)。此著几可与著名康德专家文哲(Christian Helmut Wenzel)的《康德美学》(An Introduction to Kant's Aesthetics:Core Concepts and Problems,Blackwell Publishing,2005;李淳玲译,台北联经出版公司2011 年版)相提并论。可以说,此著与几年前出版的周黄正蜜博士所著《康德共通感理论研究》(商务印书馆2018年版)共同代表了今日汉语界康德美学研究的最高水平,是国内目前关于康德“第三批判”最好的研究专著。

一、解析性与对话性并重

“嘉著”乃作者博士学位论文经重要修订与增删的结果。此著集中研讨了康德“第三批判”中的鉴赏论与崇高论,也就是《判断力批判》上半部“感性(审美)判断力批判”的主体部分,对应康德原书的§1-59。全书除序言外,共有11章,凡22万字,其中前十章,依次拈出“鉴赏判断的无兴趣性”“鉴赏判断的主观普遍性”“鉴赏判断与主观合目的性”“鉴赏判断与客观合目的性”“鉴赏判断的必然性与必然普遍性”“数学崇高”“力学崇高”“鉴赏判断的演绎论”“鉴赏判断的二律背反”“美作为德性的象征”等十个论题;最后一章是作者试图与康德对话并修正后者某些理论观点或论证策略的“总结与拓展”。对照康德原书,这个章节目录很全整,不仅涉及了“第三批判”上半部所有重要的理论命题,而且,康德原著中这一部分的所有章节即§1-59,都可以在其中找到对应的解析。

这给此著带来了两大鲜明的特点。一是全书几乎是逐章逐节地解读康德第三批判上半部的所有内容,但又不是那种基本属于解说性的著述,而是边解读、边提问题、边解决。这一点,与曹俊峰先生的《康德美学引论》(天津教育出版社1999、2012年版)相似,但后者“照着讲”的成分居多,旨在“读通”第三批判,而此著则意在“读透”它。

二是对康德“第三批判”上半部存在的诸多理论疑点,作了凸显、诠释和重构,诚如作者所言:“基于细致的文本解读和阐发……指出康德理论在结构和思路上的一些疑点,并提出自己的重构和解读方案”(“序言”第1 页),我称之为“掰着讲”。虽然此前汉语学界也有不少研究者提出过康德美学中的“矛盾”问题,比如朱光潜先生的《西方美学史》和其他学者的一些论文,但这些研究大都有“从外部”苛求甚至误解康德的嫌疑,不是无的放矢就是失之公允,此书的“献疑”则属于“内部斗争”,因而就更有分量,也更具理论意义。这就使得此著极具“对话性”:既与中西学界的康德解读对话,且不拘泥于所谓的康德美学;又与康德的文本进行对话,可谓是“以康解康”,常常能给出更圆融的解释策略;同时还难能可贵地与自己对话,读者可以在此著脚注中看到不少作者自我更正前期研究成果的交代(如第16、55、141、189、262页)。另外,此著在论述具体议题时,通常采取“通观”的方法,勾连康德其他文本相关内容予以诠解、清理和判定。比如联系“第一批判”之“纯粹知性概念的先验演绎”中的“三重综合”(直观中领会的综合、想象中再生的综合、概念中认定的综合)①李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第4卷,人民出版社2013年版,第97页。本文引此集所注页码为其边码,即科学院版原页码。理论来揭示鉴赏愉悦之无关切性(uninteressirt)的先验根据,并从先验与经验两个层面揭示Interesse(兴趣关切)与鉴赏的不同关系,再用“三重综合”为鉴赏判断的主观普遍性提供先验基础(第16—18页)。确如作者自言的那样:此著“既适合专家同行作为研究康德美学的资料,也适合经过哲学训练的学生作为《批判》的读本”(“序言”第2页)。

二、作为康德哲学关键概念的“普遍必然性”

有此两大基本特点,此著堪称“顺着讲”与“掰着讲”相结合的典范之作,前者“条分缕析”,后者有“补苴罅漏”之功。此著“条分缕析”的工作,“隐含的读者”是那些受过些专业训练的学生,可以之来作他们研读“第三批判”的“读本”。此点非常容易见出,读者只要一览其目录便可明了,我于上文也已略作交代。倒是此著之“补苴罅漏”的工作,值得单独拈出。这方面的理论创见,开始是散布于“条分缕析”的工作之中,终在最后一章做了集中阐述,且大多能以简明切当的表格呈现出来(全书共有7张表格,所造表格大都极见学养和功力,参第34、43、87、228、321、328、337—338页),读者可以直接通过研读该章而把握到那些于康德哲学美学异常重要,但学界理解分歧较多的理论概念、命题和论证,当然还有作者那极富学术信息的概述和独辟蹊径的解说。这其中,尤其是关于康德鉴赏判断理论的两大难题,即其“必然性”难题及四契机分析与鉴赏判断演绎之间在内容上绞合互见的难题的阐释,尤为精彩,特予以申说如下。

作者指出康德混淆了鉴赏判断之“必然性”与其“必然普遍性”之间的区分,因而未能明确界定“分析论”与“演绎论”的不同主题,最终导致了“分析论”对“演绎论”的僭越,使得后者只能再三重复前者的内容。比如第二契机的第9节揭示出了鉴赏判断的心意状态之自由和谐,以及第四契机探问“我们有没有根据预设一种共(通)感”,共同证明了鉴赏判断之普遍性的机能根源和人性依据,这些本该是“演绎”的内容。

作者识出康德鉴赏论在结构上的难解,反映出康德对三个相关却迥异的“必然性”概念的隐性运用:鉴赏判断之主观普遍性的必然性、鉴赏判断本身的必然性、鉴赏活动中诸心意机能间自由和谐的必然性(第36页)。作者的这一区分,甚为精妙,确实能解释康德在“美的分析”上的前后重复,即便学界对此还有较大分歧。

在我看来,康德非常明确地提出过关于鉴赏判断的两种必然性,即个体必然性与族类必然性。前者,指鉴赏判断的本身的必然性,它不是指主体必然会认定某对象是美的——康德否定了这一必然性的可能性①李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第221页。,而是指在既成的鉴赏活动中,主体所体验到的审美愉悦之情与对象之形式间关系的必然性,康德明确了这种必然性是存在的:如果“想象力(作为先天直观的能力)通过一个给予的表象而无意中被置于与知性(作为概念的能力)相一致之中,并由此而唤起了愉快的情感,那么这样一来,对象就必须被看作对于反思判断力是合目的性的……一个这样的判断就是对客体的合目的性的审美判断……它的对象的形式(不是作为感觉的表象的质料)在关于这个形式的单纯反思里(无意于一个要从对象中获得的概念)就被评判为对这样一个客体的表象的愉快的根据:这愉快也被评判为与这客体的表象必然结合着的……”②李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第190页。可以说,这个意义上的必然性,其先天依据或原则就是作为鉴赏先天原则的“主观形式的合目的性”,而想象力与知性于一对象之形式上的自由和谐运作的心意状态,则是此先天原则的主体内涵——前者可谓是鉴赏判断先天原则的对象内涵。③李伟:《确然性的寻求及其效应——近代西欧知识界思想气候与康德哲学及其美学之研究》,中国社会科学出版社2017年版,第271-272页。“嘉著”把这种个体必然性细化为了两个层面:鉴赏判断本身的必然性和鉴赏活动中诸心意机能间自由和谐的必然性。所谓族类的必然性,它是建立在美感之普遍有效的基础上的。“既然在把一个对象规定为美的对象时的这种关系,是与愉快的情感相结合的,而这种愉快通过鉴赏判断而被同时宣称为对每个人都有效的。”④李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第221页。——显然,这是指美感的普遍有效性,那么,审美愉悦的这种普遍有效性,有没有必然性可言呢?这就是鉴赏判断的族类的必然性,其先验依据就是康德揭出的情感共通感。因此,我判断,康德“第三批判”上半部,表面上是对鉴赏判断作先验分析,实质上是在考察“美感”,追问美感的诸多特征:愉悦性、普遍有效性、合目的性及必然性。这就牵及作者第二个层面的理论创见了。

三、鉴赏的先天原则及其心意状态的归属问题

学界在鉴赏判断之先天原则(主观形式合目的性)与鉴赏判断之心意状态(知性与想象力于对象之表象上自由和谐之运作)之间的逻辑归属问题上,一直聚讼纷纭,莫衷一是。对此,作者提出“鉴赏判断的感性体验与理性解释”破解之:我们通过美感意识到的心灵的自由和谐与鉴赏判断的感性特征、无关切性、主观普遍性及其必然性,皆为“感性体验”,而所谓的“无目的的合目的性”及“(通过批判鉴赏判断而发现的)自由和谐是否预设概念”,则属于“理性解释”。

这一诠释框架有大刀阔斧的理论效果,感性体验与理性解释的分殊,虽然此前还未有人道出,但在康德,也不无依据。我推断,作者这里提出的“感性体验”与“理性解释”,约略相当于康德在《实践理性批判》“前言”的第一个注释中所揭出的“存在根据”与“认识根据”⑤李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第5页。。如同康德一会“把自由称作道德法则的条件”,一会又“断言道德法则是我们惟有在其下才能意识到自由的条件”时,实质上一点也不混乱:“自由当然是道德法则的存在根据,但道德法则却是自由的认识根据”,也就是说,没有自由就没有道德法则,但如果不是道德法则,我们也无从确认自由的事实性;这儿,作为“感性体验”的审美心意状态,当然是鉴赏判断的“存在依据”,没有这种心意状态就没有鉴赏判断,但我们是通过无目的的合目的性这一“认识根据”即“理性解释”才理解了审美心意状态何以是自由和谐的。

“心意(灵)状态”(Gemütszustand)这一概念,在“第三批判”中⑥李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第217页。(据笔者初步统计,这一概念在其中共出现12次)尤为关键,作者也充分意识到了这一点,故而这儿再多说几句,也是提请康德美学研究者注意此概念。作者单列一节§2.3.3来讨论“普遍的心灵状态:自由和谐”(第52—54页),把康德论证想象力与知性间自由和谐之心意状态乃鉴赏判断之具普遍有效性的基础之一,概括为四个步骤——和谐的逻辑游戏、自由游戏、和谐的自由游戏、普遍可传达的自由和谐,这是很细密的。在我看来,这一概念,可以贯通康德三大批判。康德哲学主要在主体性领域开垦,意在从主体性中逼出确然性(客观有效性)。在康德看来,主体性就是人类诸心意机能间的排列组合及主从轻重的关系,心意状态就是人类诸心意机能间的这种关系,即:

判断时由对象借以被给予的表象所激起的诸心意机能(感性、想象力、知性、情感力、理性)的活动方式、状态和相互比例关系。认识活动有认识活动的心意状态,道德活动有道德活动的心意状态,鉴赏活动亦有自己独特的心意状态。三种心意状态的不同取决于各心意状态中起主导功能的心意能力以及参与并促进该主导机能成分的不同:认识中的知性、道德中的理性、审美中的情感和想象力在各自的领域内分别以主导角色支配参与其中的其他心意能力,并由此形成该种心意状态的独有特点。另外,同一活动之心意状态亦会因参与其中的心意能力之不同比例关系或情调而各具特点。①李伟:《试论康德美学的“判断在先”原则》,《安徽师范大学学报(人文社科版)》2003年第4期。

可以说,德勒兹著名的《康德的批判哲学》就建立在对“心意状态”这种内涵的基础之上:“在每一种《批判》中,知性、理性和想象力都形成了不同的关系,只是其中总有一个主导性的职能(Vermögen)存在。”②[法]吉尔·德勒兹著,夏莹等译:《康德的批判哲学》,西北大学出版社2018年版,第15页。“嘉著”在这一重要概念的理解上,吸收了埃利森的观点③Henry E. Allison,Kant's Theory of Taste:A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment,Cambridge University Press,2001,p.117.,并往前推进了一步,即在想象力与知性的关系上,主张和谐与自由是全异的两种状态:自由未必和谐,和谐也未必自由。和谐而不自由的心意状态,就是认知的或道德的,通于逻辑(认知)或道德的共通感;自由而不和谐的心意状态就是“非肯定性的鉴赏判断”即作者所谓的“审丑判断”所具有的;自由而和谐或和谐而自由的心意状态就是鉴赏判断具有的,通于感性(审美)共通感(第53页)。

作者还重构了康德鉴赏论的整体构架(第316页)。重构分为三阶:(1)分析论应从四个契机来“观察”或“描述”鉴赏判断的诸种特征,即质上的无关切的情感判断、量上的主观普遍性、关系上的对象形式与情感之间的假言、模态上或许的必然性;(2)演绎论要“证明”鉴赏判断的主观普遍性从而赋予其必然性,并深入这一发生机制及其先天基础,以构成对鉴赏判断的“批判”;(3)辩证论为了在一定意义上赋予鉴赏判断以必然性而要解释“自由和谐如何可能”,并构成对鉴赏判断的“再批判”。

在这一重构的理论进程中,作者提出了一个非常新奇的概念设想即“连续性理念”,这是一种人所不能有的智能所提供的,这种理念可以“在总体上诉诸一种不对我们、但对另一种智能成立的合目的性”。这样,作者就提供了一种此前没有的关于“无目的的合目的性”原则的解释,即“对我们”无目的的“对另一个智能的”合目的性(第317 页)。作者的这一设想,初看似很主观,细想,却也合乎康德的理路:可以说,“作为有限理性存在者的人”是康德哲学、包括前批判时期思想的“观念之底”,“人是什么”的先验人类学因此才能够统摄“我能知道什么”的理论哲学、“我应当做什么”的实践哲学以及“我可以期望什么”的宗教哲学④李伟:《确然性的寻求及其效应——近代西欧知识界思想气候与康德哲学及其美学之研究》,第234-240页。;但是,人作为理性存在者的“有限性”特征,则是在比较中得以厘定的,因此,另一种与“有限”相对立的理性存在者即“无限的理性存在者”(上帝)⑤李秋零编译:《康德书信百封》,上海人民出版社2006年版,第33-34页。,则是批判哲学“观念之底”的“对子”,由此带给了批判哲学以结构性的特征。“第一批判”中的“感性直观”是如此,“第二批判”中的“绝对律令”也是如此,那么,对应过来,在理论哲学和实践哲学领域中作为“参照”的“上帝的视角”,在这里,又是如何作为的,也是题中应有之义。然而,学界对此极少关注。“连续性理念”与“对另一个智能”而言的合目的性,为鉴赏判断之必然性提供了某种“信仰”上的依据,并在主观上或情感上被给予了我们,即使这是一种“不解释的解释”。我以为,点出康德美学所可能的“上帝视角”是此著重要的理论发现,有值得深入下去的必要。

此著还有一个非常重要的学术贡献,就是对康德重要概念之汉译的看法和理解,并纠正了目前通行译本的不少误译、漏译等问题(据笔者粗略统计,其中涉及李秋零先生的译文达21处),既体现了作者独立思考的学术品格,更透露出作者对康德哲学义理的深刻理解,这对完善既有的康德汉译有着重要意义。姑举几例以证我所言不虚。

此著所用康德文本,基本采用了李秋零先生的译文,有时也酌情采用杨祖陶、邓晓芒两位先生的译文,且在重要概念的采用上,基本都给出了自己的理据。这其中,除了“formale Zweckmä igkeit”(形式性的合目的性)与“Zweckmä igkeit der Form”(形式中的合目的性)、“Mittheilungsfähigkeit”(传达机能)等概念的译文辨析外(参阅其中的3.1、3.3;2.3.2、2.3.4等各节),特别值得单独拈出的是康德“第三批判”最重要的核心概念“Ästhetisch”的汉译。作者持之有本地坚持翻译成“感性的”,而反对汉语界通常选用的“审美的”。因为,ästhetisch Urteil①ästhetisch Urteil 与Geschmacksurteil 的汉译,目前主要有以下几种:美学的判断与审美判断(牟宗三)、审美感性判断与鉴赏判断(杨祖陶、邓晓芒)、审美判断与鉴赏判断(曹俊峰、李秋零)、美感判断与审美判断(李淳玲)、审美直感判断与趣味判断(黄振华)、情感判断与趣味判断(日本)、感性学的判断与鉴赏判断(倪胜)、感悟的与鉴赏的(卢春红)。我个人主张译作情感判断与鉴赏判断。据“嘉著”第5页的说法——“《判断力批判》关注主观感觉,即愉快或不愉快的情感……在此语境下,康德所谓‘感性判断’,就是取决于‘愉快或不愉快的情感’的判断”,想来作者也会赞同这一译法。是一个普遍概念,其子项除了严格意义上的鉴赏判断外,还包括其他诸如感官判断(Sinnenurtheil)或快适判断和“崇高判断”等(第2—8页)。按照这个思路,我一一核查了“第三批判”的文本,最终发现,除了少数几处外②李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第169、194页。,其余的,确实译作“感性的”更为合宜。当然,作者在这个地方,也有处理不慎的地方,比如“审美的”这个词,其实在作者的康德术语翻译系统里,根本是没有原文着落的——其中§33虽然用到“die Beurtheilung der Schönheit”(对美的判断),但无法对译为“审美判断”——但在行文时,作者受习惯影响,常常在等同于严格意义上的“鉴赏”(Geschmack,即关于纯粹美的判断)来用之,这就显得不够严格了,也容易混淆Geschmack与Ästhetisch(有时也可以译作“审美的”)的区别,因为按我的理解(参下文关于纯粹美与依存美之关系的讨论),鉴赏与审美可以对应于纯粹美与依存美的区别。如果确如作者所论,康德那儿有一种“审丑判断”(第147—148 页),那么,这个“审”在康德那儿,就没有着落了,除非把鉴赏等同于审美。在共通感的类型中,也是这样,与逻辑的共通感和道德共通感对应的鉴赏的共通感,应该翻译成“审美共通感”还是“感性共通感”呢?“口之于味也,有同耆焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”(《孟子·告子上》)算不算这种共通感?

四、就纯粹美与依存美之关系同作者的讨论

在处理对纯粹美与依存美之关系时,作者提供了大量的、充满学术争论的信息和观点(参阅第94—95页),但并未见到以“第三批判”之“双重大任”(体系性与专业性)为理解前提的观点。其实,纯粹美与依存美之间的关系,就是先验与经验的关系,这既不需要外在论(依存美是完善事物所具有的纯粹美)、也不需要内在论(依存美判断是概念直接参与其中的鉴赏判断),当然亦不需要作者提供的图型论(依存美判断中想象力仅仅借助图型而非概念来与知性进行自由游戏)的参与。纯粹美是康德为了完成“专业任务”而在思想实验中的提纯物,其解释效力仅在先验领域,也就是一切美之为美者在鉴赏中所必须具备的条件;而实际鉴赏活动中审美对象,要复杂得多,但就对象的审美质素来说,无非两个方面,即作为本质的纯粹美因素及作为非本质的包括魅力的、适意的、概念的和道德的等因素。至于这两种因素在具体的审美对象、尤其是人类艺术品那儿,是如何集于一身的,我想用一个文学的例子即杜诗之称“诗史”来稍稍解释一下。

杜诗之伟大,前人奉为至上的楷模,一旦论其伟大皆曰其能补两《唐书》,此即是杜诗“诗史”之令誉。然而,对“诗史”之说,学界多关注其“史”的方面,强调其如实呈现了安史之乱前后唐代社会的诸多重要信息,然而,他们忘记了如此言说的一个逻辑前提,即“诗”。在“诗史”这个内涵丰厚的概念里,有两股力量,一是诗,一是史,诗是史的前提,史为诗的内蕴,诗形象化了史,史深厚化了诗,两者缺一不可,但前者是本质性、决定性的。在杜诗的杰作里,一切“史”的因素皆须以“诗”的面目出现,且会因之而反过来影响“史”的深度、厚度及其存在形态和特质;“诗”也会因“史”的因素的参入而得到思想内蕴方面的提升进而达至诗那尽美尽善的至高境界。对应过去,杜诗之“诗的面目”与“史的深蕴”大体就相当于康德这儿所说的纯粹美与依存美之关系。因此,并非像作者所言“依存美……不是自由美的一种,而是与之相对的另一种美”(第107页),因为两者根本不在同一个逻辑层面上。说得再直白一些,单纯的纯粹美在实际的审美活动中,是根本不存在的——康德于此举例实在不是明智之举①李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第229页。,它只是思维的提纯物,当然也是美之为美的底线所在;审美实际中的那些美都是依存美,一如诗的理想不在单纯的诗艺里——但诗艺又是诗之为诗的底线所在,而存在于像杜诗那样有着浓厚思想内蕴和社会信息的“诗史”里,美的理想也不在纯粹美而在依存美的最高形态之中。这层意思,康德在“第三批判”里说得也算清楚:

用来宣布某物为美的鉴赏判断必须不把任何兴趣作为规定根据……但从中却并不推论出,在这判断被作为纯粹美给出之后,也不能有任何兴趣与它结合在一起。但这种结合永远只能是间接的,就是说,鉴赏必须首先和某种别的东西结合着被表现出来,以便能够使关于一个对象的单纯反思的愉悦再和这个对象的实存的愉快联结起来。因为在(关于一般物的)认识判断中所说的:从可能到存在推不出有效结果,这句话在这里也适用于审美判断。②李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第296页。

纯粹美与依存美的这种关系,说到底,还是根源于作为“第三批判”之根基的这一根本性议题即“鉴赏判断之天性般要求的普遍有效性与它在逻辑上所属的单称质如何相统一”。后者,确实很容易让人想起康德在《未来形而上学导论》中区分的知觉判断(经验性的判断)与经验判断之间的关系(§18-19)。文德尔班曾就此追随布伦克(Fritz Blencke)的《美者和适意者在康德〈判断力批判〉中的分离》,认为后面“这种关系与关于适意者的判断和关于美者的判断之间关系的类似是直接显而易见的”。③[德]文德尔班:《科学院版编者导言》,载[德]康德著,李秋零译:《判断力批判》,中国人民大学出版社2010 年版,第6-7页。这一类比是无法成立的,因为在认知领域,有些知觉判断加上范畴之后,确实就变成了有普遍有效性的经验判断④李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第301页。,但在审美领域,根本不存在某种情感判断因加上了某种因素(无论是客观的先天原则还是主观的先天原则)而成为普遍有效者这种情形;知觉判断与经验判断的递进关系无论如何都不能对应于感官判断与鉴赏判断(无论是关于纯粹美还是依存美的鉴赏)的并列关系,也就是说没有从感官判断到鉴赏判断的任何意义上的通道。概而言之,认知领域仅具主观有效性的知觉判断因范畴等因素的加入而成了具普遍有效性的经验判断,其中,范畴等因素是逻辑在先的,是经验判断的存在根据,知觉判断是时间在先的;情感领域,关乎纯粹美的鉴赏判断因感性、概念或道德诸因素的加入而成了现实的关乎依存美的审美判断,其中,纯粹美是逻辑在先的,是审美判断的认识依据,审美判断是时间在先的。

五、或可完善之处及进一步的期待

当然,此著也存在一些我觉得可以完善的地方,这儿也列出几条,供读者参考,也向作者讨教。

比如作为一篇博士学位论文的修订版,作者没有在正文中提供与议题直接相关的学术史综述和论文展开的基本思路、主要观点等。尽管读者也可以在作者具体论述所揭理论议题时看到对应的学术史回顾,但作者对既有相关文献的选择,偏于国外文献且有随意性,甚至有不够重视国内同行既有研究成果的缺憾。对此,作者提供的“序言”,或可为此提供一种辩解:此著整体结构上,“大体遵循了《批判》的框架”,“在章节上较严格地对应于康德原著”,以免把它写“成了作者的感性判断力批判”(第2—3页)。因此,此著的结构就是康德文本的结构,是以解决具体问题为要,而不以自成系统为意,所以不作上述交代也可以理解。

另外,其中有些表述,尚可再精准一些,比如正文开头这一段:

“美的分析论”从对美的鉴赏判断来研究美,并根据“判断的逻辑功能的指引”分为四个契机,其中第一契机讨论鉴赏判断的感性和无兴趣性。我认为四个契机的构架与展开都颇多问题,并将在5.4指出。第一契机本身的结构则很清楚,其五节分别提出……相应地,本章对第一契机的探讨也分为五节。

首先,首句“从对美的鉴赏判断来研究美”中的“对美的”可删,因为“鉴赏判断”(Geschmacksurteil)在“第三批判”中,是非常狭义的,就是我们通常理解的比较严格意义上的审美判断——这一点也是作者坚持的观点(比如参阅第39页),“对美的”的鉴赏判断当然已包含其中,故而“对美的”是多余的。其次,“其中第一契机讨论鉴赏判断的感性和无兴趣性”这句中的“感性”一词,实际上是指鉴赏判断的“感性特征”,如同“无兴趣”也是其特征一样,那么,如果后者用“无兴趣性”,前者就得用“感性性”或“感性特征”;况且,“鉴赏判断的感性”读来也多少有些别扭。再次,中间一句“我认为四个契机的构架与展开都颇多问题,并将在5.4指出”,有割断文脉之嫌,不如放于段末,算是对自家创见的一个提示或预告。

在论及鉴赏判断的“无兴趣性”与其普遍有效性之间的关系时,作者得出“我们只能先假设鉴赏判断对所有主体的普遍有效性,并由此入手”(第39 页,参第44—45 页)这样的断语。就此,我想指出,对康德而言,作为先天综合判断的鉴赏判断,同认识领域中的诸多先天综合判断一样,其存在都是既定的事实,只不过,后者是科学事实,前者是人性事实,而绝非什么假设。这种人性心理的事实,在现实中,常常得不到实际的印证,倒是争论频发地带,这与口味正好相反。康德亦明言:“鉴赏判断本身并不假定每个人的赞同……它只是向每个人要求这种赞同”,鉴赏判断要求别人的普遍赞同——这是一个“规则”或“一个理念”,具体的鉴赏判断只是此规则的一个个实例罢了,每一个实例“不是从概念中、而是从别人的赞成中期待着证实”。①李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第5卷,第216页。其实,作者已经非常明确地论述到这一点——“人们所争执的,并非(先验层面上)‘一般的鉴赏判断应该得到赞同’,而是(经验层面上)‘特定的某个判断是不是值得赞同’”(第45 页)——在我看来,这种理解和把鉴赏判断的规则或理念理解成“假定”,是无法相合的。作者的论述倒是引起了我的如下追问:经验上的常常不一致与理念上的执意求赞同之间的落差,说明了什么问题呢?或者说,经验上的分歧与理念上的求同之间的割裂昭示了什么紧要的理论问题呢?我以为,这正是美育出场的地方。

同样,作者在分析具体问题时,若能再多考虑一下批判哲学之总体构想,尤其是汉语康德学界至今尚不够重视的“第三批判”所肩负的“双重大任”即体系的(摆渡的)和专业的(先验的)①比如赫费教授就认为,《判断力批判》是一部很难的著作,而且它的专业课题业已失去了相应的意义,“美学的研究在哲学中已经变得很稀罕了,目的论的思维在自然科学中几乎已消失殆尽”。这种“内在的困难始于著作的多层次结构,它既有体系性任务,又有专业性任务,这两个任务互相交织在一起”。([德]赫费著,郑伊倩译:《康德:生平、著作与影响》,人民出版社2007年版,第241-242页)参阅李伟:《康德哲学的二向度思维与康德美学的二重结构》,《德国哲学》2009年卷,中国社会科学出版社2010年版,第61-62 页;《确然性的寻求及其效应——近代西欧知识界思想气候与康德哲学及其美学之研究》,中国社会科学出版社2017 年版,第246-257页。——虽然作者对此也给予了比较明确的文字表述(参阅第101、123、274—275页),则可能会有更大、更深的理论斩获,而减少在我看来可能有待商榷的判断。试举几例以求教于作者并供同仁们批评讨论。

一是作者在讨论“诸感性判断的整体性联系”时,认为康德的“感性判断力批判”有两大问题,其中之一是针对康德崇高论的:

崇高论在《判断力批判》中的定位是边缘的:它既没有和鉴赏论形成更紧密的整体,也没有为《判断力批判》的总体意图做出贡献。毕竟,康德的崇高论很不成熟——尤其是没能辨别我所指出的四种崇高。(第322页)

这里的两个大判断,其实可能都有问题,试分别论之。其一,崇高论在《判断力批判》中的定位是边缘的。这得从“第三批判”之“双重大任”的“体系(摆渡)任务”说起:体系或摆渡的任务,就是要沟通自然与自由两大领域,实现理论哲学与实践哲学的沟通;为此,康德必须再把其于“专业(先验)任务”中为了获取“纯粹美”(自由美)及其先天原则“主观的形式合目的性”——“第三批判”因之而有资格立于先验哲学之林——而通过思维实验被提纯掉了的经验因素、智性因素和德性因素,有秩序地再一一引入,从纯粹美至依存美再到崇高,接着是艺术美,并一起通过“德性—善的象征”最终指向自然的终极目的即“道德文化的人”。②汪裕雄:《康德美学导引》,《汪裕雄美学论集》,安徽师范大学出版社2016年版,第304-305页。也就是说崇高论是康德论证“从自然走向自由”这一大布局的有机组成部分,当然也就不是边缘地带了。

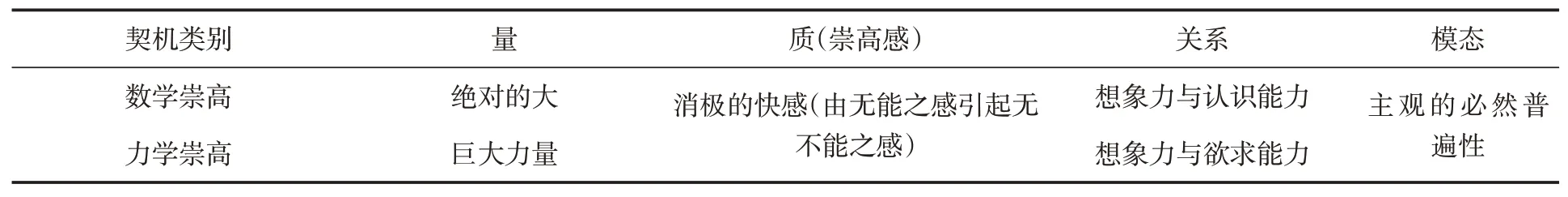

其二,“康德的崇高论很不成熟——尤其是没能辨别我所指出的四种崇高”。康德的崇高理论具有承前启后的历史意义,对后世影响很大,包括同时代的席勒、黑格尔、叔本华及此后的车尔尼雪夫斯基、利奥塔等人。当然,影响大并不代表“非常成熟”,但类别的细化这类详尽性问题似乎只是康德欢迎的③李秋零主编:《康德著作全集(典藏本)》第4卷,第AⅩⅪ页。,“嘉著”在这一点上对康德做了非常精彩的补充。其实,作者之所以有此断言,更深的原因,还是康德对崇高的分析,在文本层面上,并没有像对美的分析那样,分别有四个契机。就在这个断言之前的不远处,作者发出了自己的指责:

结果,康德拼搭了“两种判断”与“四类形式”的构架:§26和§28分别从“被判断对象的量与关系”上考察了两种崇高判断的不同特点,§27和§29却分别从“判断形式的质与模态”上考察了所有崇高判断的共性;这太混乱了。(第318页;参157页;着重处为“嘉著”所加)

?

就此,我的理解和作者恰恰相反:康德是用最简洁的逻辑方式对数学崇高与力学崇高都作了四契机分析,而非“太乱了”——请看从康德文本转换而来的如下表格:由此表可以非常清楚地看出,不论是数学崇高还是力学崇高,都有四个契机的对应分析,这无论如何不能说“乱”,而是非常俭省的表述。如果非要说康德的崇高论有什么缺憾的话,那就是他的分类里无法容纳“社会性崇高”——悲剧性崇高。①汪裕雄:《康德美学导引》,《汪裕雄美学论集》,第305页。而且,这类崇高,即使是在“嘉著”比较完备的崇高分类里(数学崇高、物理崇高、自由崇高、自然崇高),也无法被归置。

此著还有一些校对或细节问题,也一并提出,或可供作者再版修订时参考及读者阅读时注意。(1)全书把《判断力批判》简称为《批判》,就不如简称为《判批》,以区别于前两大批判。(2)“参考文献”中,邓晓芒先生所著《冥河的摆渡者》,出现了三次,其中第二次应当删去,首出时出版地应改为“武汉”而非“武昌”;李秋零应当是《康德著作全集》的主编,而不能注“译”,因为其中也有少数内容是其他译者所译。(3)全书两次引及“卡西尔”的《康德〈判断力批判〉解义》(A Commentary on Kant's Critique of Judgment,London:Methuen&Co.Ltd,1938.此书有中译整理本,载《韦卓民全集》第四卷,华中师范大学出版社2016年版,第201—576页。或许因为整理者不谙康德哲学,舛误较多,加之韦先生译作者名为“卡斯拉”,致使此译本在国内少为人知),最好用作者全名“Heinrich W.Cassirer”,乃父正是大家非常熟悉的写作《人论》的Ernst Cassirer(恩·卡西尔),故建议用全名“H.W.卡西尔”或称“小卡西尔”,以免读者混淆。

最后,表达一点期待。一如作者在此著第289页所言:康德指出“‘人们可以一般地把美(不论是自然美还是艺术美)称为感性理念的表述’。艺术究竟如何表述理念?这个话题很有趣,留待我在另一部论著展开”。或者第148 页所言:“如果说肯定的与否定的鉴赏判断仅仅截然二分地道出‘美’与‘不美’(或‘丑’与‘不丑’),无限的鉴赏判断就进一步指出肯定与否定之间的美或丑的程度。这种程度的规定根据,则留待我在另一篇论文详述。”

我们当然期待作者能尽快完成这些学术承诺,以贡献于康德学界。但我个人更期待的,还是如下想法的实现。因为,不管怎么说,“嘉著”也只重点探讨了康德“第三批判”的上半部,而这上半部,汉语学界尚有几部不错的专书,尤其是上面提到的曹俊峰先生的《康德美学引论》和邓晓芒先生的《康德〈判断力批判〉释义》(生活·读书·新知三联书店2008、2018年版)。至于同样重要且于理解上半部有奠基之功、甚至于康德哲学体系更为紧要的下半部,汉语康德学界至今交的仍是白卷。因此,我个人更为期待作者能再提供一部与此著相当的“对话式”的关于“第三批判”下半部的杰著,唯如此,作者方能兑现书中所云“提出一种感性判断力批判来调和理论哲学和实践哲学的新路”(“序言”第1页)这一根本性的大承诺。

众所周知,好的学术著述的一个重要标志就是,能引起读者很多的思考。从以上的讨论看,此著确已具有此一特点,它引起了我很多关于康德第三批判的思考,虽然我并不完全同意作者的分析和判定。

——风、幡之外的心意