围绕南海问题的信息权力作用过程与机制研究

顾伟刚,孙 骜,2,王 韬,刘云刚,2,4

(1. 华南师范大学地理科学学院/亚洲地理研究中心,广州 510631;2. 华南师范大学行政区划与空间治理研究中心,广州 510631;3. 中山大学地理科学与规划学院,广州 510275;4. 华南师范大学北斗研究院,广东佛山 528225)

南海问题是指因南海海域划界和岛礁归属而产生的海洋权益争端的总称(杜德斌等,2012;吴士存,2022)。20 世纪70 年代以前不存在南海争端,更不存在所谓的南海问题。70年代以后越南、菲律宾等环南海国家提出依据殖民历史继承其在南沙群岛的“主权”,并实际侵占南海岛礁和挑起冲突。已有研究普遍认为,南海问题可划分为3 个阶段:1)部分域内国家武力侵占岛礁与争夺油气阶段(1970—1991 年);2)搁置争议和南海有关宣言约束的相对稳定阶段(1992—2009年);3)南海争端扩大化、问题化与复杂化阶段(2010 年以后)(吴士存,2022)。2010 年以后,越南、菲律宾先后将南海争端诉诸法律和仲裁的单边行动与美国“亚太再平衡”战略相契合,让域外国家不断介入南海争端,南海问题逐渐成为全球地缘政治的热点问题(陆大道等,2013)。

国内有关南海问题的研究多集中于《联合国海洋法公约》等国际法法理的探讨(贾宇,2012),南海诸岛历史性权利的文献举证(刘南威,1994),政策战略的影响解读(鞠海龙,2015)等方面,这些研究大多基于法学和史学视角。近年来,中西方学者开始关注地缘政治和政治地理议题中的南海问题研究,如西方介入南海问题的正当性(Fravel,2011)、南海问题中的大国博弈行为(Kivimäki,2016)、南海争端事件中的尺度政治过程(张争胜等,2017;郗笃刚等,2019)、渔民群体对南海海洋领土领域化的过程与机制(刘云刚等,2020)、西沙旅游与南海领域化实践之间的关系(Huang et al.,2020)等。

进入信息时代以来,国家间的信息战、舆论战和网络中心战态势愈演愈烈,围绕第五维信息空间中信息生产、流动、控制展开的权力博弈现象开始被政治地理学者关注。Lonsdale(1999)将信息空间中连接赛博空间和实体空间的纽带定义为信息权力(Information Power),成婷婷等(2019)认为其具体指行为体利用信息资源作用于其他行为体的能力。按照信息传播过程,信息权力可划分为信息生产力、信息控制力和信息获取力(刘云刚等,2014)。其中,信息生产力是指行为体制造和加工信息资源并形成信息生产网络的能力。与信息内容中存在的权力话语不同,信息生产力强调信息生产网络中信息资源和关系权力的创造与博弈,这也是话语权形成的必要环节。因此,信息生产力也是信息权与话语权的桥接。理论上,已有研究探讨了信息战背景下国家如何通过信息权合法化政治行为,进而影响国际认知的逻辑,梳理了大国间网络地缘政治博弈的理论框架(Kohara, 2005;蔡翠红,2019);实证研究中,关于南海问题的政策、制度和文化等软权力博弈现象也得到了国际关系、新闻传播学者的广泛关注(鞠海龙,2015;马方方,2017)。其中,部分研究探讨了南海争端中新闻报道的媒体角色(李德霞,2017)、具体冲突事件的国际影响(林乔乔等,2021)等。但已有研究主要关注信息内容赋予的话语权,且大多采用文本分析等传统方法,较少涉及信息制造方和加工方之间的信息生产力。

作为知识生产和信息权力的一种表现形式,

GDELT(Global Database of Events, Language, and Tone)新闻媒体数据库中的全球合作与冲突事件信息记录,蕴含着不同行为体借助信息生产力作用于实体空间中各种关系的过程。在地缘关系定量研究中,社会网络分析等方法(潘峰华等,2013)已被广泛用于对该数据库的分析中,如Badrutdinova 等(2017)基于该数据库的新闻事件及其影响程度探讨了国家间的相互关系;国内部分学者利用GDELT数据分析了中美双边关系变化和中国周边地缘关系(陈小强 等,2019;池志培 等,2019;彭飞 等,2021;翟晨阳等,2021)。从国际关系与传播中的软权力到话语权,抑或是分析话语与实践的批判地缘政治,国家间的斗争愈发隐秘,长期以来新闻信息内容上的权力话语被广泛关注,但信息生产主体之间的关系却多被忽视。已有研究提及GDELT 数据的信息生产问题(Wang et al.,2016),但较少探讨行为体通过信息生产、传播和控制等环节作用于实体空间行为体现象,并反映信息生产主体的信息权力作用过程。因此,本文基于信息权力理论对GDELT新闻信息中南海问题的信息生产过程进行分析,并运用社会网络分析法,在划分2013年以来南海争端扩大化、问题化与复杂化具体阶段的基础上,探讨信息权力作用下,围绕南海问题的国家(地区)间合作与冲突关系的演变。以期有助于揭示信息权力博弈现象背后的信息生产机制,更好地理解南海问题缘何成为“问题”。

1 数据和方法

1.1 数据处理

全球事件、语言、情绪数据库GDELT 收集了1979年以来几乎所有国家超过百种语言的广播、印刷物与网络新闻数据,通过对人物、国家(地区)、主题、来源以及情绪等相关信息的识别和编码后进行存储(Leetaru et al.,2013)。在新闻事件数据的主题上,GDELT 数据库主要涵盖上亿条与政治、军事、外交、经济等社会动态相关的事件。在具体内容上,GDELT 事件数据库(Event Database)记录由5 部分58 个字段组成,分别为事件编号和日期、事件参与者、事件动作和性质、事件地理信息与数据管理。其中,事件动作和性质部分主要包括事件的类型、Goldstein 量表分值、报道次数和平均情绪,数据管理部分包含新闻信息的原始网页URL(该字段开始于2013-04-01)。

针对南海问题,借助Google 云平台①https://console.cloud.google.com/,使用SQL 语句对GDELT Event 表SOURCEURL 字段进行数据筛选并导出结果。在参考前人研究(杨海平等,2018)的基础上,在数据筛选过程中纳入不同国家立场的南海地名进行扩充(表1)。

表1 南海问题有关各方新闻信息数据筛选依据Table 1 The basis for the selection of news information from relevant parties on the South China Sea issue

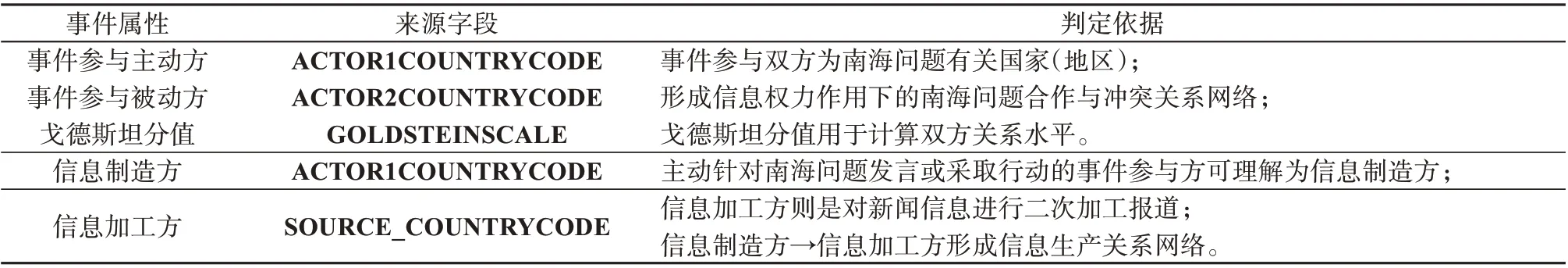

筛选得到2013-04-01—2021-11-31 全球范围内涉及南海问题的新闻信息记录共393 741 条数据,针对新闻信息的网页URL 字段,批量调用Ping 指令获取网站IP地址,批量检索域名搜索网站等获取信息加工的地理信息,并通过人工检索手段确认和消除动态IP和域名统一注册商等因素给网址地理信息造成的偏差。在此基础上,提取每条信息不同字段中包含的事件属性内容,定义研究内容的分析依据(表2)。

表2 事件属性与分析依据Table 2 Event attributes and analysis basis

1.2 研究方法

主要依据GDELT 中事件动作和性质、事件参与者身份信息2部分内容进行计算,其中Goldstein量表分值字段是对事件的定量评价,数值>0 表示该事件是积极正面的,最大值为10;数值<0 表示该事件是消极负面的,最小值为−10;数值=0为中性事件。分别采用年代约束聚类、社会网络分析等方法分析在南海问题阶段划分、信息权力作用下合作与冲突的关系变化和信息权力网络。

1.2.1 年代约束聚类 采用自然地理中常用的划分地层分带的有序聚类方法——地层约束聚类法,分析南海问题的发展过程并对其进行阶段划分。该方法的基本原理是将每个样本看成独立的一类,根据合并后每类中方差增量最小的原则和相邻合并的约束条件进行凝聚聚类,当所有样本聚成一类后运算停止(Grimm,1987;陈小强等,2019),最后可根据聚类结果对年份进行阶段划分。具体计算过程为:

第p类中离差平方和定义为DP,计算公式为:

式中:np为第p类的样本数量,即年份数量;m为变量数,即国家的数量;xpij为第p类第i个样本的第j个变量的观测值,此处为p阶段内第i半年j国的合作/冲突分值占该半年全部15个信息加工国合作/冲突信息的分值总和比值的一半;-xpj为p类中变量j观测值的平均值,也即该比值在p阶段内的多个周期平均值。

将样本划分为k类后总的离差平方和为D,表达式为:

式中:N为节点数量,即南海问题事件参与方;E为边数量,即事件参与方之间的冲突/合作关系,节点间连边的权重,即冲突/合作关系的强度,用两国(地区)间阶段内每半年的冲突/合作平均分值进行赋值。

针对信息制造和加工关系构建信息生产有向网络G2:

2)点度中心度

度在社会网络分析中是衡量节点与其他节点相连情况的基本指标。网络平均度反映的是网络中节点的整体连接情况,加权度则是节点与节点之间连边的权重值之和,分别利用国家间合作/冲突平均值、新闻报道次数进行计算。节点的平均加权度反映节点在网络中的影响力。节点的度中心度(彭飞等,2021)为Ki, 表达式为:

式中:Wi表示节点的加权度;wij为节点间连边的权重值。加权出度指有向网络中从节点指向其他节点的加权度;加权入度指有向网络中从其他节点指向某节点的加权度。

3)社区探索分析

社区探索分析在国家间合作与冲突关系阵营划分中已有广泛应用(陈小强等,2019;李兵等,2021),主要依据模块化系数计算来实现对节点间的联系和区隔关系划分,模块化系数(Newman,2006)介于−1到+1,定义为Q,表达式为:

2 南海问题的“复杂化”过程和信息权力博弈

2.1 南海问题的阶段划分

通过对信息来源的初步筛选,发现美国、印度、菲律宾、英国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本、中国(含港澳)、加拿大、巴基斯坦、越南、印度尼西亚、俄罗斯、德国等15个国家加工生产的信息数量达到总数的90%,信息来源的多主体性可在一定程度上减少行为体信息权力在南海问题阶段划分中的影响。因此,采用年代约束聚类法对不同信息加工主体刻画出的南海问题发展过程进行定量分析和阶段划分,讨论不同主体信息生产力作用差异。

年代约束聚类的结果(图1-a、b)显示,信息加工数量前15名国家刻画的南海问题合作与冲突态势变化不尽相同,但总体呈现两阶段的聚类结果。第一阶段(2013—2018年),美国、菲律宾、印度、澳大利亚、越南、马来西亚等域内、域外国家②域内国家(地区):中国、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚、文莱和中国台湾等“六国七方”;域外国家(地区):除域内国家(地区)之外的国家(地区)。的合作与冲突波形存在明显的波动,且美国等域外国家和菲律宾等域内国家在此阶段前期的波形抬升规律较为一致、域内菲律宾、越南等国波峰占比叠加近似等于域外国家波峰占比,且2016年开始美国的波形抬升节点较其他国家波形抬升节点有所提前。2013年菲律宾向国际海洋法庭提起有关黄岩岛归属和海域管理的诉讼,导致合作与冲突分值上升;2016年南海仲裁案结果公布后,菲律宾等域内国家在仲裁问题上偃旗息鼓、谋求合作,美国则抓住仲裁结果大肆宣扬南海问题、就事论“它”,逐渐从幕后走向台前。综合波形变化和现实背景,该阶段为域内矛盾上升主导南海问题态势发展,域外大国尝试介入的矛盾上升期。

图1 排名前15名的信息加工主体刻画的南海问题合作态势(a)和冲突态势(b)阶段Fig.1 The stage of cooperation situation(a)and conflict situation(b)on the South China Sea issue depicted by the top 15 information processors

第二阶段(2019 年以后),域内、域外国家的合作波形明显抬升,域内国家冲突波形趋于平缓,但美国、英国、澳大利亚等域外国家波形抬升迅速且显著。特朗普政府上台后,美国制定南海航行自由年度计划,伙同域外国家更加广泛地介入南海问题,而域内国家在南海问题趋向合作对话,该阶段表现为域外国家广泛介入占主导,即域外介入期。可见,域内国家认为南海问题趋于平缓,而域外国家认为南海问题冲突程度不断上升,南海问题态势的演变出现域内与域外信息加工主体的认知分歧,使得围绕南海问题的国家(地区)间关系可能会被各信息加工方的信息权力作用“复杂化”。

2.2 信息权力作用下南海问题的演变过程

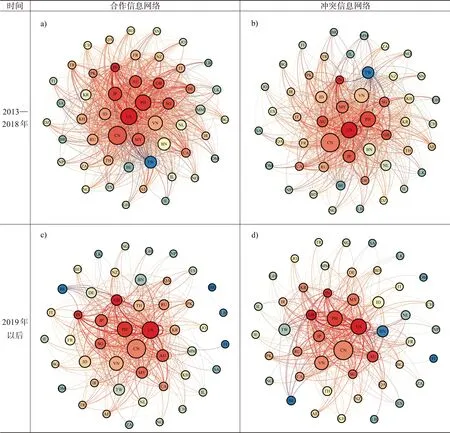

基于全部有关南海问题的新闻信息数据,筛选事件参与双方出现次数排名在前25 位的国家/地区(占全部184个国家/地区出现总次数的94%),对戈德斯坦分值按照每半年计算正/负分数总和,表示该半年内双方在南海问题上的合作与冲突水平,并可视化不同阶段内国家(地区)间围绕南海问题的合作与冲突关系网络的演变过程。

2.2.1 信息权力作用下国家(地区)间合作与冲突关系网络(矛盾上升期) 图2-a、b 分别为2013—2018年矛盾上升期,针对南海问题进行实际行动和发表看法的国家(地区)之间的合作与冲突关系网络和社区探索结果。总体上,合作与冲突关系网络中,中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱、印度尼西亚等域内国家(地区)加权度较高,说明该阶段合作与冲突主要围绕域内国家展开。此外,美国、日本等域外国家的加权度也较高,说明该阶段域外国家已开始尝试介入南海问题,但围绕南海问题的合作与冲突的主体主要为环南海国家。

图2 2013—2018(a、b)和2019年以后(c、d)信息权力作用下南海问题的合作(a、c)与冲突关系(b、d)Fig.2 Cooperation(a,c)and conflict(b,d)relationship in the South China Sea issue under the influence of information power(a,b.2013-2018;c,d.after 2019)

根据社区探索结果,合作关系网络可以划分为3 个社区,分别为以美国、菲律宾、越南为中心的社区(绿色),以日本、英国为中心的社区(橙色)以及以中国为中心的社区(紫色),这表明该阶段美国主动介入南海问题,拉拢挑拨域内国家,而中国合作阵营较为松散。冲突关系网络可以划分为3个社区,分别为以中国、菲律宾、越南、马来西亚等域内国家为中心的社区(紫色),以美国、英国为中心的社区(橙色),以日本、澳大利亚、俄罗斯为中心的社区(绿色),这表明冲突主要集中于环南海域内国家(地区),绿色社区中俄罗斯、朝鲜等国与日本、澳大利亚等国互相驳斥,而以美英为首的西方国家在与中国冲突博弈中还未形成统一共识。

2009 年越南和马来西亚提交“外大陆架划界案”、2013 年菲律宾计划提出“南海仲裁案”等事件使南海问题走向广泛冲突。2010年以后,时任美国奥巴马政府国务卿希拉里在公开场合首次宣扬了美国的南海利益,2016年美国政府又对南海仲裁结果表示支持,这标志着美国从有限介入转向主动高调介入南海问题。除此之外,美国拉拢日本、澳大利亚等亚太国家在南海大搞军事演习,执行“航行自由行动”,使得南海局势剑拔弩张。在这种情况下,中国既要面对域内国家的南海争端,又要应对美国等域外国家制造的南海问题。

2.2.2 信息权力作用下国家(地区)间合作与冲突关系网络(域外介入期) 图2-c、d分别为域外介入期(2019 年以后)的合作与冲突关系网络结构,总体上域内和域外国家(地区)的合作加权度低于冲突加权度,且域内国家(地区)和域外国家的合作与冲突加权度差别不大,表明围绕南海问题的冲突关系逐渐“复杂化”且合作关系开始“萎缩”。

根据社区探索结果,合作关系网络可划分为4个社区:中国、菲律宾、越南等域内国家/地区(橙色);新加坡、泰国等东盟国家(绿色);美国、日本、澳大利亚、英国等传统海权国家/地区(蓝色);韩国、新西兰等摇摆国家(紫色)。这表明2019年以后,域内国家就南海问题形成初步的合作网络,东盟国家也支持和平对话解决南海问题;而美国、澳大利亚、英国等域外国家也在南海问题中加强沟通合作,形成结盟合作态势。冲突关系网络可划分为3个社区:中国和缅甸、泰国、柬埔寨等东盟国家(紫色);菲律宾、越南、马来西亚等域内国家/地区(橙色);美国、英国和俄罗斯、巴基斯坦等不同立场国家(绿色)。冲突关系网络中,中国是网络中最大的节点,且与各个社区之间的冲突连边权重值最高,特别是与美国、英国、日本等域外国家的连边权重值较高,俄罗斯、朝鲜和新加坡则与美国、英国、日本等国家互相驳斥。这表明中国同域内、域外各国家(地区)在南海问题上“冲突广泛”。

现实中,一方面,中国积极引导、回应环南海国家的和平对话信号。2016年菲律宾总统杜特尔特上台后,积极改善同中国的外交关系,弱化南海仲裁案的负面影响,为南海争端其他当事国做出联合执法、油气合作开发勘探、渔业合作等双边合作机制示范。中国—马来西亚、中国—印度尼西亚、中国—文莱分别在和平解决南海问题中达成了双边对话机制,同时随着中国在这些国家中贸易份额的上升与经贸往来的频繁,这些国家的外交官员均表示寻求对话协商等方式是域内国家共同解决争端的首要选择。另一方面,2019年后,美国国务卿接连到访东南亚各国,将东盟各国纳入美国提出的“印太愿景”,扩大与环南海周边国家的政治经济往来,鼓动域内其他国家针对中国掀起新矛盾。特朗普政府后期到拜登上台后,美国国防部提出《印太战略报告》(Department of Defense,2019),强化在南海的军事存在,颁布针对中国南海的海洋和陆地界限研究报告,主动争夺其在南海周边的地缘政治利益,全面组织各国在南海围堵中国。

可见,现实背景与信息权力共同作用下的合作与冲突关系网络特征存在明显差距。学术界普遍认为这一时期域内国家(地区)的积极合作使得南海争端有所缓和,而合作与冲突网络分析表明这一阶段南海问题冲突更加“复杂”和“广泛”,更多域外国家加入在南海问题上谴责中国的阵营中。因此,各方信息生产力作用下,南海问题的合作与冲突关系演变趋势呈现域内与域外走向分歧和一定程度的失真现象。

2.3 南海问题的信息权力博弈

选取前50名信息加工方(占118个信息加工方的99.5%)和对应的主要信息制造方(占178 个信息制造方的93.2%)进行信息生产网络分析。信息生产网络图中:节点加权出度随着节点直径增大而大;节点加权入度随着节点颜色的波长增大而增大(由蓝到红);节点间的连边表示信息流动。节点加权出度表示某国家(地区)在南海问题上发言或采取行动的次数,加权出度越大,信息制造能力越强。节点加权入度表示某国家(地区)在南海问题上进行加工报道的次数,加权入度越大,信息加工能力越强。即较大节点为主要信息制造方,颜色波长较大节点为主要信息加工方。

2.3.1 信息生产网络的整体特征 由合作与冲突信息生产网络(图3)可得,中国、菲律宾、美国、越南、日本、文莱、马来西亚、中国台湾等国家(地区)的节点较大,表明这些国家(地区)作为信息制造方,制造了有关南海问题冲突与合作的大部分信息,共同塑造了一个不断冲突和尝试合作的南海形象。美国、印度、菲律宾、日本、英国、澳大利亚、中国等国家的节点颜色较深,表明美国、印度等域外国家作为信息加工方,在国际南海问题信息加工报道中占据主导地位,从而向外界呈现了一个复杂的“南海问题”。信息生产网络所体现的南海问题信息权力博弈中,域内国家(地区)虽然制造着绝大多数的南海信息,但其在信息加工能力上相对于美国、印度等域外国家处于落后地位,导致其在信息空间中所占份额不大,难以通过信息创造和加工流程形成全面的信息生产力,进而影响作用于其他客体。

图3 2013—2018(a、b)和2019年以后(c、d)南海问题的合作(a、c)与冲突(b、d)信息生产网络Fig.3 Cooperation(a,c)and conflict(b,d)information production network in the South China Sea issue(a,b.2013-2018;c,d.after 2019)

2.3.2 信息生产网络的演变趋势 通过对比南海问题矛盾上升期和域外介入期信息生产网络的变化,发现2013—2018 年中国、菲律宾等域内国家(地区)与美国、日本等域外国家的信息加工能力差距不大,南海问题信息制造方可在一定程度上运用自身信息加工能力展现南海争端态势,这体现在有关各方围绕南海问题的合作与冲突关系网络(图3-a、b)上,实体空间中国家(地区)间关系也与现实背景基本匹配。2019年以后,美、英、澳、日等域外国家节点大小和颜色分别相对增大和加深,这表明域外国家在信息制造到信息加工的全流程中逐渐把握信息生产网络的核心,在一定程度上具备运用信息生产力作用于实体空间的南海问题合作与冲突态势。而中国等域内国家的节点颜色逐渐变浅,信息加工能力明显下降,在信息生产网络中逐渐边缘化。

实际上,美、英、澳等域外国家在2019年以后广泛介入南海争端,故意“炒作”南海问题,并向世界建构了一个矛盾尖锐、隔阂明显的南海问题。这为域外大国打着阻止中国在南海军事化的旗号,鼓吹其“自由主义”指导下的“印太愿景”,在意识形态和军事领域对抗中国提供了契机。同时,强化美日印澳四国联盟、插手东盟、胁迫欧盟、成立美英澳联盟,为南海问题“添薪加柴”,域外大国将南海问题嫁接到中美关系问题上,使中国落入中美关系、信息权力联盟等多尺度桎梏。2019 年以后,中国没能延续对信息生产网络的相持控制状态,在南海问题信息生产力博弈中劣势明显,这也给予域外信息制造方、加工方加剧南海问题复杂性的可乘之机。信息生产网络的失控风险使美、英、澳等国更容易在信息内容的加工中附加意识形态叙事,产生现实“认知差异”。更严重的,信息权力的落后最终可能会导致域外国家主导南海问题的走向和南海叙事的话语权。

3 结论与讨论

南海争端为何演变为南海问题?信息权力作用如何反映在南海问题的国家(地区)间合作与冲突关系中?国家(地区)间合作与冲突关系“认知差异”背后的信息生产网络如何变化?本文运用社会网络分析等方法对2013—2021 年GDELT 数据库中有关南海问题的信息权力作用过程与信息生产网络机制进行探讨,研究发现:

1)2013 年后南海问题可划分为2 个阶段,包括2013—2018 年环南海国家间的冲突矛盾时期与2019年以来域外海权强国广泛介入时期。南海问题的合作和冲突关系阶段均可以划分为2个阶段,在阶段划分规律上较为一致,但不同信息加工主体对南海问题演变过程的认知存在很大差异,其中域内国家相对于域外国家认为南海问题冲突趋于缓和,而域外国家加工的信息中则体现出南海问题冲突程度不断上升。

2)围绕南海问题的国家(地区)间合作与冲突关系的网络演变特征反映了信息权力对南海问题“复杂化”的作用。总体上,环南海域内国家(地区)和美国、日本、澳大利亚等域外国家的合作与冲突加权度一直较高,南海冲突由域内国家(地区)间的矛盾向国际化的南海问题演变。社区探索结果显示:矛盾上升期,美国和域内国家(地区)同属一个合作社区,引导域内国家在南海问题中对抗中国;中国和域内国家(地区)同属一个冲突社区,南海争端在这一时期广泛爆发。域外介入期,中国和域内国家(地区)同属一个合作社区,域内国家(地区)在一定程度上形成和平合作解决南海问题的共识,美、英、澳的合作社区网络更加紧密;而伴随着南海问题冲突更加“复杂广泛”,中国成为冲突关系网络的核心,与当前南海问题“止乱降温”的现实认知存在差异。

3)当前南海问题的信息生产网络由域外国家主导,且中国在南海问题上信息生产力不足。美、英、澳等域外国家从加权出度低、加权入度高演变为加权出度入度双高,在保持信息加工能力的同时提升了信息制造能力,对南海问题信息生产网络的主导程度越来越强;中国等域内国家(地区)虽然是主要的信息制造方,但信息加工能力不足并在2019年以后相对减弱,导致信息权力博弈中劣势愈发明显。南海“合作减少、冲突广泛”的背后正是美、英、澳等域外国家组团介入南海问题信息权力博弈的结果。域内、域外国家(地区)围绕南海问题的信息制造和加工分歧也使南海问题被“信息迷雾”笼罩,进而扰动地区局势,使南海问题的走向更加不明朗。

南海问题的背后是信息权力的博弈。本文对南海问题合作与冲突关系演变过程和信息权力博弈的分析,在理论上,既提供了政治地理学与新闻传播、国际关系等学科的共同议题,也是对信息权力理论在国家尺度实证研究的初步探索;在实证应用上,既是对南海问题中信息权问题的探讨,也是对GDELT数据库进行加工应用,并开展信息生产网络研究的探索。从域内国家单方面提起仲裁到中国外交努力缓和南海局势,南海问题经历了区域化到双边固定化的尺度转换。美国积极介入南海问题并争夺信息加工权,试图通过日本、澳大利亚、菲律宾等“岛链”国家推动南海问题国际化,但被中国的外交努力和信息权力作用所化解。特朗普政府后期,美国直接对华进行打压,以开展对华贸易战、意识形态战为契机,将南海问题纳入中美关系问题群。域内国家在南海问题的信息生产网络中逐渐被边缘化,因此,域内国家不仅需要提高信息制造能力,还需要在信息加工能力方面提高信息空间份额,提高信息权力。其中,中国既要写好中国故事,也要讲好中国故事,利用信息权力纽带作用于实体空间,以更好地应对南海问题潜在的地缘政治挑战。