基于事件数据的南海周边主要国家地缘关系演化分析

彭 飞,李淑琴

(1. 教育部人文社会科学重点研究基地辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心,辽宁大连 116029;2. 辽宁省“海洋经济高质量发展”高校协同创新中心,辽宁大连 116029)

自古以来南海都属于中国管辖,在20 世纪50年代之前并不存在所谓的南海争端。然而,随着南海油气资源的勘探和发现,域内国家纷纷觊觎并展开对南海资源的争夺。南海争端拉开序幕,学者们针对菲律宾(鞠海龙,2012)、越南(张植荣,2005)等主要声索国(刘中民,2008)展开探讨。进入21世纪,南海争端逐渐从域内“六国七方”间法律层面的主权争端,演变为关乎域内外国家乃至整个地区地缘政治层面的国家间博弈(曹强等,2022)。其中,美国在南海争端中的政策动向(周琪,2014)及中美之间围绕南海展开的博弈(吴士存等,2019;傅崐成,2021)深刻影响着南海局势,南海争端日趋复杂化、国际化、热点化(张景全等,2016)。在当前中国崛起正面临错综复杂的地缘环境背景下,越来越多的学者聚焦于中国与周边国家地缘关系的研究(陈小强等,2019),其中,地缘政治关系和地缘经济关系成为两大热点话题。中美地缘政治关系一直以来是学界关注的重点(沈石等,2019),而随着中国海洋安全形势日趋严峻,有学者将研究焦点转向中国与周边国家海洋地缘政治关系(彭飞等,2021)。在地缘经济关系层面,梁茂林等(2021)利用模型对中国与周边国家地缘经济关系进行测算,进而分析其时空格局演化;熊琛然等(2016)从双向互动角度分析了中国与周边国家地缘关系的时序变化;黄宇等(2019)以中美日三国为研究对象,探讨国家间地缘经济竞合规律。近年来,随着中国北极航线与“一带一路”建设的不断推进,不少学者围绕北极地区地缘关系(叶滨鸿 等,2019;李萌 等,2021;马腾 等,2021)、“一带一路”沿线国家与中国地缘关系(沈山等,2021)展开系列探讨。与此同时,伊朗(李希雅等,2021)、乌克兰(叶帅等,2021)等特定地理区域也成为学者关注的焦点。此外,事件数据分析(王淑芳等,2015)、社会网络分析(秦奇等,2018)和社区探索(翟晨阳等,2021)等已成为地缘关系研究的重要方法。国际政府官方数据(王丰龙等,2020),全球事件、语言和语调数据库(Global Database of Event, Language, Tone,简称GDELT)(贺灿飞 等,2019)等成为研究的数据支撑。

可见,当前学者紧跟时代议题,不断完善中国与周边国家地缘关系的研究内容,研究方法与对象日趋丰富,但仍存在一些不足。1)已有研究主要聚焦于中国与特定区域国家,诸如中国与东盟国家等地缘关系研究,或是针对中美俄与伊朗、中美等具体国家间地缘关系展开探讨,鲜有针对南海周边地缘关系的研究;2)已有研究在利用事件数据库时多从合作与冲突角度切入,借助戈登斯坦分值表征地缘关系,研究范式较为单一,而事件数据的其他属性仍有很大的挖掘潜力。鉴于此,本文将聚焦南海周边主要国家,在构建基于GDELT 数据库的地缘关系理论分析框架的基础上,利用新闻事件数、平均语调值及戈登斯坦分值,从3个维度综合分析南海周边主要国家地缘关系时序特征演化。在此基础上,利用国家间合作与冲突热点事件分析研究对象网络结构演化,探索不同发展阶段南海周边国家之间以模块化系数为划分依据所形成的不同社区,探讨国家间合作与冲突关系。以期客观描绘南海周边主要国家地缘关系演变特征,把握中国周边地缘环境发展态势,有助于加快海洋强国和“一带一路”建设、维护中国主权和领土完整与推动南海争端妥善解决。

1 数据来源与研究方法

1.1 基本概念与研究区概况

1.1.1 南海与南海地区 南海(South China Sea)是南中国海的简称。南海位于中国大陆的南面,通过狭窄的海峡或水道,东与太平洋相连,西与印度洋相通,是一个东北—西南走向的半封闭海。南海南北纵跨约2 000 km,东西横越约1 000 km,总面积约350万km2①资料来源:中国南海研究院.“南海概况”.http://www.nanhai.org.cn/reef.html。南海地区并没有明确的概念界定,通常是指包含南海海域及周边国家和地区在内的广阔空间区域,涉及到的国家和地区有新加坡、泰国、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚、越南、中国及中国台湾地区,而后七者即为通常所说的在南海地区存在利益交织的“六国七方”。

1.1.2 南海主权与南海争端 中国是最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域的国家,“南海断续线”是中国南部海域疆界线(张耀光等,2012),且中国对位于“南海断续线”以内的南沙诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。南海争端,即中国与南海周边国家在南海岛屿归属、专属经济区划分及海洋资源开发利用等方面存在的一系列问题。随着南海战略地位与资源禀赋的凸显,以及中国国家实力的增强和国际地位的提升,南海争端逐渐由域内国家间的主权问题扩大至地区乃至全球的地缘政治博弈,南海争端日趋复杂严峻。

因此,基于当前南海争端“六国七方”的局面及域外核心大国美国的影响力,将研究对象定为南海周边主要国家,即中国(CHN)、越南(VNM)、菲律宾(PHI)、马来西亚(MYS)、印度尼西亚(IDN)、文莱(BRN)等域内六国和域外大国美国(USA)。

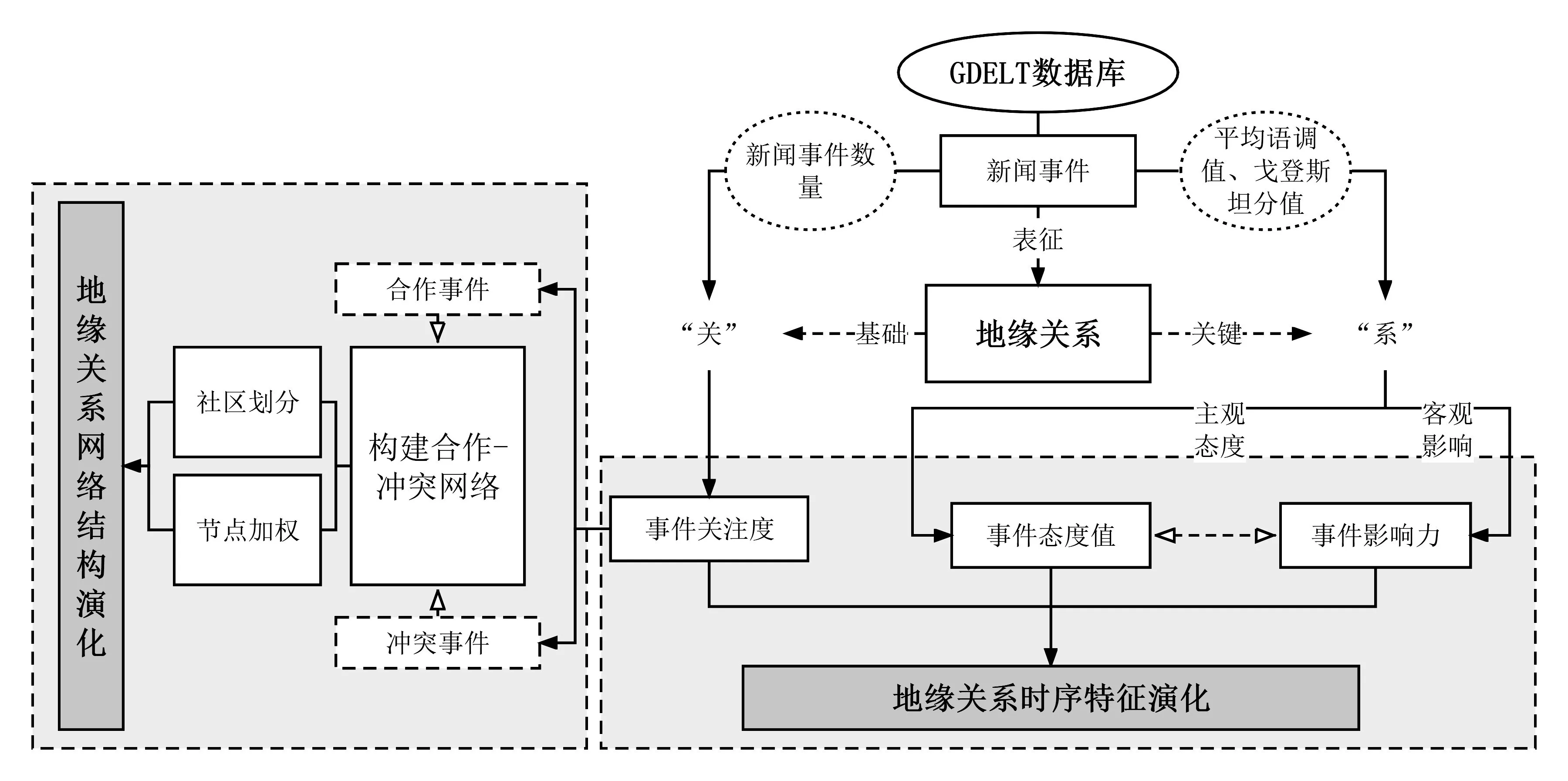

1.2 基于GDELT数据库的地缘关系分析框架

所谓“关系”,是指事物之间相互作用、相互影响的状态,而相互作用和影响则是建立在事物彼此关注的前提下,若关注缺失,“关系”则无从谈起。在主体互“关”的基础上,“系”成为“关系”深化的关键,主观态度和客观影响共同塑造了两者(或多者)关系。因此,地缘关系是指以地理位置等地缘环境要素为基础,地缘体之间在相互关注的基础上不断深化彼此间联系,进而相互作用、相互影响的政治、经济、军事等关系。如何系统、全面测度地缘体间地缘关系成为研究重点之一。在当前大数据时代,新闻事件数据作为一种“传感器”正发挥着表征国家主体间地缘关系的作用(沈石等,2020)。基于此,利用新闻事件数量表征“关”,利用平均语调值和戈登斯坦分值表征“系”,进而综合分析南海周边主要国家地缘关系时序特征演化。在此基础上,构建合作—冲突网络,通过社区划分和计算节点加权对南海周边主要国家地缘关系网络结构演化进行探讨(图1)。

图1 基于GDELT数据库的地缘关系分析框架Fig.1 Geo-relation analysis framework based on GDELT database

1.3 数据来源

数据来源于GDELT数据库(https://www.gdeltproject.org),该数据库的数据来源于对媒体报道的新闻事件的收录整理,具有覆盖面广、时效性强等特征。在遵循科学性、客观性、及时性等原则的基础上,参考相关文献(表1)对数据进行筛选处理。选取1997—2020 年GDELT 数据库中的事件数据,数据下载字段依据包括Actor1 Country Code(发起国名称CAMEO代码)、Actor2 Country Code(接受国名称CAMEO 代码)和Quad Class(事件类型)。在上述设定的基础上,下载具体事件数据,包括事件数量、Avg Tone (平均语调值) 及Goldstein Scale(戈登斯坦分值),共得到432 006 条新闻事件,其中合作事件355 052 条、冲突事件73 827 条与中性事件3 127条。在此基础上,下载每条新闻事件平均语调值与戈登斯坦分值,并汇总计算。

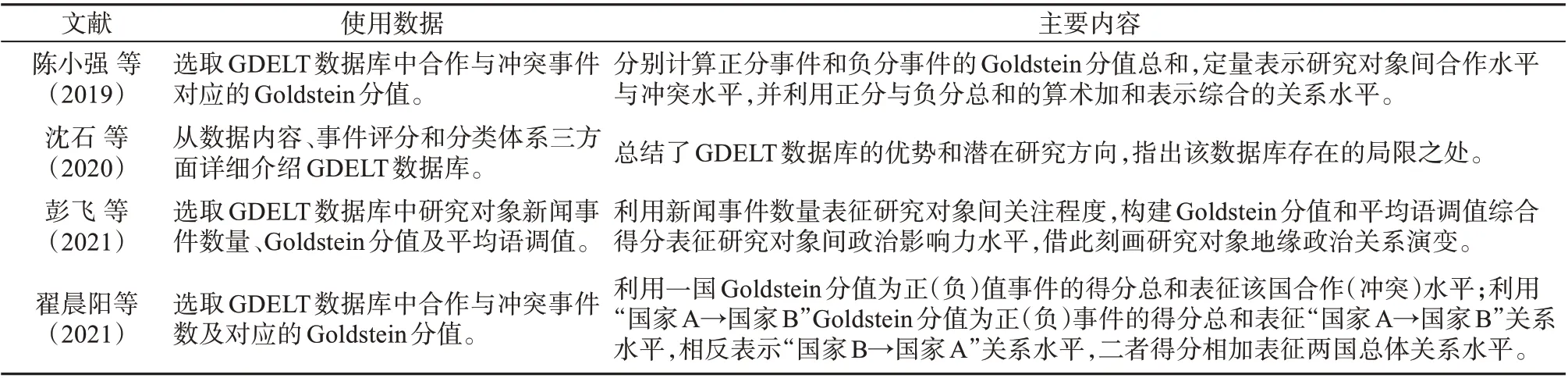

表1 地理学中GDELT数据库的应用(部分)Table 1 Application of the GDELT database in geography(partial)

1.4 研究方法

1.4.1 事件关注度、事件态度值与事件影响力 3 个指标的具体表征、计算公式请参见表2。

表2 地缘关系时序特征演化分析方法Table 2 The analytical method for the evolution of geo-relation temporal features

1.4.2 社会网络分析法 基于各国新闻事件中合作与冲突事件,以七国为节点,国家间合作(冲突) 互动为边,合作(冲突)事件年平均数量为边的权重,构建南海周边主要国家地缘关系有向加权社会网络R,计算网络中各节点的节点加权度、节点加权出度和节点加权入度,以及基于模块化系数的小团体进行分析(陈小强等,2019)。公式为:

式中:J为网络中节点数量;B为边的数量。wij为边的权重;zij为某年i国和j国间的合作(冲突)事件数;n为研究期内不同阶段;t为研究期不同阶段的年份数。

2 南海周边主要国家地缘关系时序特征演化分析

2.1 南海周边主要国家地缘关系整体性分析

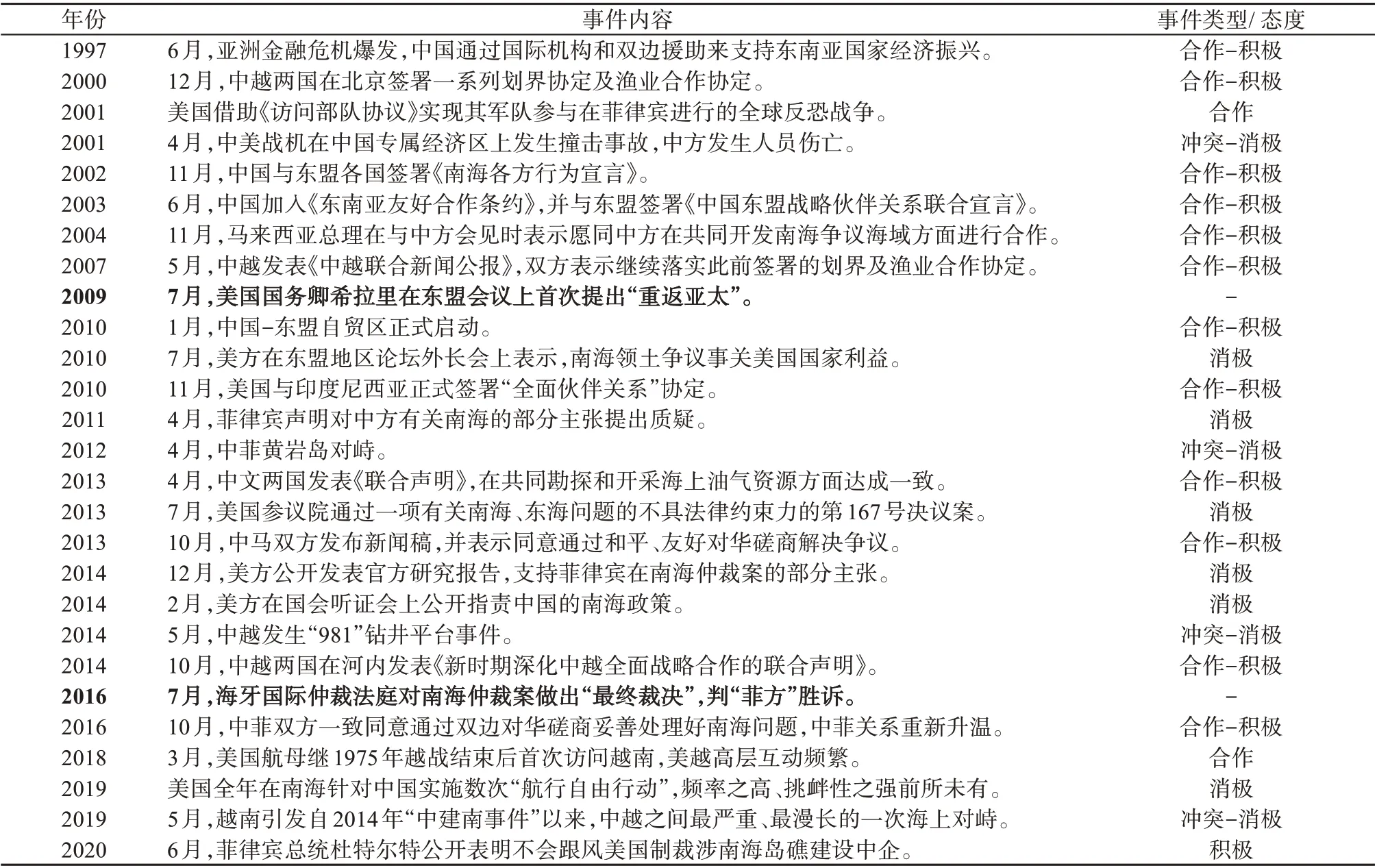

通过梳理1997—2020年发生在南海周边主要国家间的热点地缘事件(表3),宏观感知南海局势变化及南海周边主要国家间地缘关系演化。并对GDELT数据库获取的数据进行整理计算,绘制得到1997—2020年南海周边主要国家整体地缘关系时序特征演化图(图2)。

由表3 与图2 可得,1997—2020 年南海局势存在明显的阶段性变化,南海周边主要国家间地缘关系整体特征显著。在2009年之前,南海周边主要国家热点地缘事件以积极合作为主,中国与越南、马来西亚等东盟国家间合作频繁,美国在南海争端中介入程度较低,美菲两国保持密切合作;与此同时,七国无论是事件关注度、态度值还是影响力之和,分值均处在低位水平,且波动较小,整体呈低位稳定发展特征,可知此阶段地缘关系相对稳定。随着美国在2009年提出“重返亚太”,消极冲突事件日趋增多,中菲间矛盾尤为突出,印度尼西亚活跃度提升,美国南海政策由中立逐渐转向有限介入,但中国与东盟之间在经济上仍保持良好合作关系;与此同时,七国事件关注度、态度值及影响力之和均在初期发生断层式上升,且在整个时期波动幅度增大,其中事件关注度之和大体保持上升趋势,说明此阶段各国间关注程度不断提高,而事件态度值在达到最高值后随即下跌,经短暂回升后最终降至负值,事件影响力在阶段末期明显高于初期,由此可见,各国间对彼此关注度显著提升,且以正向事件为主,但消极事件日益频发,地缘关系初显紧张。自2016 年“南海仲裁案”事件结束以来,中菲关系回暖,美越之间联系愈加频繁,美国在南海政策上已然实行“全面竞争”,南海局势更加复杂严峻;与此同时,七国事件关注度继2016年达到峰值后虽有所下降但随之攀升,而事件影响力呈显著下降,且事件态度值始终保持在负数水平并在近几年降势凸显,事件影响力则趋近零值。由此可见,在此阶段各国间依然保持较高关注,但地缘关系日趋紧张。

图2 1997—2020年南海周边主要国家地缘关系时序特征演化Fig.2 Evolution of the temporal characteristics of the geo-relations in the major countries around the South China Sea from 1997 to 2020

表3 1997—2020年南海周边主要国家热点地缘事件Table 3 Hotspot geopolitical events in major countries around the South China Sea from1997 to 2020

综上,考虑到美国南海政策转向及“南海仲裁案”的深远影响,分别以2009年美国首次提出“重返亚太”和2016 年“南海仲裁案”结束事件为节点,将研究期划分为3个阶段,即第一阶段1997—2008 年、第二阶段2009—2015 年与第三阶段2016—2020年。

2.2 南海周边主要国家地缘关系阶段性分析

在整体性分析的基础上,本部分进一步对研究期内各阶段南海周边主要国家地缘关系的时序特征演化进行探讨(表4)。

2.2.1 1997—2008 年:各国保持稳定关注,和平发展成为主旋律,地缘关系相对缓和平稳 由表4可知,此阶段七国事件关注度平均值为4 793,事件态度值和影响力平均值分别为30 482 和9 028,且呈波动式上升态势。具体来看,美国无论事件关注度、态度值还是影响力均居七国首位,平均值分别为2 278、13 995 和4 251,且在这一阶段均呈现波动式上升趋势;中国的事件关注度、态度值和影响力平均值均仅次于美国,分别为1 307、9 304和2 693;其余国家在数值上明显小于中美,第三至第五位位序变化主要集中在菲律宾、印度尼西亚和越南三国,文莱始终处于末位。

在此阶段,“和平与发展”成为国际社会主旋律,南海周边国家之间未发生较大冲突。随着1997年亚洲金融危机爆发,中国实行的一系列援助举动推动其与南海周边国家地缘关系的积极发展。与此同时,中国与越南、马来西亚在南海争端方面不断达成一致协议,2002年,中国与东盟各国签署《南海各方行为宣言》。整体上,此阶段南海周边各国在对彼此保持稳定关注的同时,事件态度值和影响力忽高忽低,但在数值上均始终保持正值,说明仍以合作为主。可见,南海周边国家整体地缘关系并未受到消极事件的影响,整体保持相对稳定。

2.2.2 2009—2015 年:各国关注度稳定提升,稳定与不安因素此消彼长,地缘关系动荡且初显消极 由表4可知,相对上一阶段,此阶段事件关注度、态度值和影响力均显著提高,其中七国事件关注度平均值从上一阶段4 793骤升至本阶段28 335,地缘关系日趋密切;七国事件态度值平均值在本阶段初期从30 482升至93 414,但此阶段整体呈下降态势,甚至在阶段末期跌至负值;事件影响力平均值从上阶段9 028 波动上升至47 975,各国影响力均显著提升。具体来看,各国事件关注度迅猛提升,其中菲律宾、马来西亚和印度尼西亚三国事件关注度平均值均从上一阶段不足500 增至1 000 以上。各国事件态度值呈现不同程度的波动式下降,除文莱和越南以外,其余五国事件态度值平均值均在阶段末期降至负值,但事件影响力始终为正值。

在此阶段,南海问题加速向复杂化发展,历史遗留问题与新生问题相继浮现,而不和谐与和谐因素也交织共生。自2009 年美国总统奥巴马上台以来,宣布“高调介入”南海,在巩固与原有盟国关系的基础上拉拢新盟友。2012 年中菲“黄岩岛对峙”和2014 年中越“981”钻井平台事件等区域内一系列不和谐事件相继出现。另外,随着2010年中国—东盟自贸区的正式全面启动、2013年中国“一带一路”倡议的提出、中马建立“全面战略合作伙伴关系”及2015年东盟经济共同体的建成,区域经济一体化与全球化进程快速发展,在共同利益的驱使下区域内各国彼此合作。整体上,此阶段在各国对彼此关注度显著提升的同时,较大规模的消极事件时有发生,情感态度波动变化也随之增大,但区域内积极合作与消极事件基本互抵,事件影响力始终保持正值,地缘关系较上一阶段更为动荡。

2.2.3 2016—2020 年:各国保持高位关注,争端对抗充斥不断,地缘关系亟需维护缓和 由表4可知,此阶段南海周边主要国家地缘关系演化与前两阶段相比差异显著,事件关注度、态度值和影响力均呈现下降趋势,其中七国事件态度值平均值从上一阶段93 414降至−62 693,完全跌至负值,事件影响力平均值从上一阶段47 975 降至此阶段43 055,地缘关系形势严峻。具体来看,各国事件关注度在2016年达到峰值后有所下降,且七国事件态度值在此阶段均已跌至负值,其中美国、中国和菲律宾三国降势尤为明显,美国从上一阶段58 716降至此阶段−33 241,中国从21 395 降至−18 108,菲律宾从4 520降至−6 854。

在此阶段,中国逐步进入加速崛起阶段,与东盟在《南海各方行为宣言》落实和“南海行为准则”磋商上也取得重大进展,中国与东盟贸易合作得到进一步深化。然而,中国的迅速崛起,促使美国更加频繁地介入南海问题,2019年美国全年在南海实施数次“航行自由活动”,频率之高与挑衅之强前所未有。此外,美国不断挑拨中国与南海周边国家的关系,多重三角关系导致国家间政治对抗、经济竞争、领土纷争等问题充斥不断。随着中美博弈态势的明显加剧,南海争端国家也加速了在南海展开单边行动的步伐,与中国围绕南海问题的摩擦进一步深化升级。整体上,此阶段南海周边各国仍然保持高度关注,但国家间冲突事件频发,情感态度跌至负值,一系列冲突争端事件频发使得事件影响力对应的负数分值逐渐增大,从而抵消部分正值,数值上呈现下降态势,地缘关系日趋紧张。

3 南海周边主要国家地缘关系网络结构演化分析

3.1 1997—2008 年:合作平均网络结构较为均衡,冲突平均网络中各国节点加权度差异显著

3.1.1 合作平均网络 在此阶段,七国可划分为3个社区(图3-a):中国和美国(社区一);马来西亚和菲律宾(社区二);文莱、印度尼西亚和越南(社区三)。中国与美国两国节点最大,且连线最粗,均为这一网络中的核心节点。结合表5 可知,中美两国节点加权度分别为2 789和3 108,但两国节点加权入度和出度呈现不同特征,中国节点加权入度(1 608)>其出度(1 182),而美国则相反,其余五国均与中国特征一致;菲律宾和越南节点加权度分别以646和635,位居中美之后。具体来看,中美两国间合作频繁,其中中国主要为合作事件接受国,而美国为合作事件发起国;与此同时,菲律宾在与中国改善关系的同时积极与美国保持紧密合作关系,美菲同盟不断深化并走上快速发展的轨道;而中国自2001年加入WTO 之后,与越南等国在政治、经济等方面不断展开积极合作,致使菲越两国节点相对突出。自冷战结束后,美国便成为马来西亚最重要的合作伙伴,而菲律宾历来是美国盟友,因此马菲两国在与美国积极合作的同时彼此间也保持着一定合作关系,因而两国位于同一社区。1997年亚洲金融危机的爆发使得文莱、印度尼西亚和越南等东盟国家不断加强多领域合作,并建立多种机制应对外部冲击,各国间往来密切,因而三国在合作网络中处于同一社区。

图3 1997—2020年南海周边主要国家地缘关系网络结构演化Fig.3 Evolution of the network of geo-relations in the major countries around the South China Sea from 1997 to 2020

表5 1997—2020年南海周边主要国家地缘关系网络节点特征统计Table 5 Statistics on the characteristics of geo-relations network nodes in the major countries around the South China Sea from 1997 to 2020

3.1.2 冲突平均网络 在此阶段,七国可划分为2个社区(图3-b):中国、美国和越南(社区一);文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾(社区二)。结合表5可知,美国与中国依然为网络的核心节点,分别以508 和343 居前两位;越南在此阶段与中美两国位于同一社区,其中与美国连线较为突出,冲突关系明显。文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾位于同一社区,其中马来西亚与印度尼西亚、菲律宾之间连线均较为明显。此外,菲律宾冲突平均网络中节点加权出度超过节点加权入度,扮演着冲突事件主要发起国的角色。具体来看,此阶段中国、美国、菲律宾和越南仍为网络中活跃的四国,其中中美两国在合作的同时冲突事件频繁,而美国为冲突事件的主要发起国。菲律宾在南海海域不时对中国发起挑衅,相比之下中越之间此阶段以经贸联系为主要媒介,各方面互动均有升级,两国双边关系合作稳定,而美越间由于战略目标等结构性矛盾突出,因此存在一定矛盾。此外,马来西亚和菲律宾、印度尼西亚之间纠葛不断,一方面,马来西亚和菲律宾两国间一直以来深受沙巴主权争端困扰,冲突事件时有发生;另一方面,马来西亚与印度尼西亚两国间深受上世纪60年代武装冲突和地理位置毗邻的影响,地缘关系错综复杂。

3.2 2009—2015 年:各国节点加权度呈现不同程度增大,国家连线粗细对比明显,美国在网络中尤为活跃

3.2.1 合作平均网络 在此阶段,七国可划分为3个社区(图3-c):中国和美国(社区一);印度尼西亚和马来西亚(社区二);文莱、菲律宾和越南(社区三)。中国和美国依然为区域中节点最大且连线最粗的国家。结合表5可知,中美两国节点加权度在此阶段实现大幅增大,分别从上一阶段的2 789和3 108增至此阶段16 269和19 745;而印度尼西亚节点加权度从上阶段590升至此阶段2 904,增长势头迅猛。具体来看,此阶段中美两国在地区的实力和影响力显著提升,而随着全球化的盛行与中国的崛起,美国在政治上与中国对抗的同时,更加重视与中国在非传统问题方面的合作与交流,因此合作程度有所加深。与此同时,美菲同盟不断深化,美方还积极拉拢印度尼西亚,一度摒弃与印度尼西亚的历史隔阂,转而寻求恢复与印度尼西亚的关系;而印度尼西亚为维护其作为东南亚地区首要大国的地位,也积极向美国靠拢。此外,菲律宾和越南两国在南海问题上有着相近的对华认知,两国在此阶段仍然保持相对密切的联系。

3.2.2 冲突平均网络 在此阶段,七国被划分为2个社区(图3-d):中国、菲律宾、美国和越南(社区一);文莱、马来西亚和印度尼西亚(社区二)。中美两国间有向连线粗细对比更加明显,越南和菲律宾与中美属于同一社区,两国均与中美存在突出的连线。相比之下,处于另一社区的文莱、马来西亚和印度尼西亚三国间连线较为稀疏。结合表5可知,中国节点加权入度(2 152) 远大于出度(974),与上一阶段比此阶段出入度之间差距更大,而美国则出度远大于入度,马来西亚和印度尼西亚在此阶段节点加权度分别为479 和424,仅次于美中菲。具体来看,中美两国冲突关系不均衡性日益凸显,中国在区域冲突中仍保持冲突接受国角色,而美国则不断深化其冲突发起国角色。此外,自美国“重返亚太”以来,不断介入南海问题,致使南海问题日益从海洋权益之争向海洋战略博弈演变,中美关系更加复杂。从中菲“黄岩岛对峙事件”到“南海仲裁案”,再到中越“钻井平台危机”,中国与越南、菲律宾两国的冲突日趋尖锐,中菲美越四国间冲突不断,成为此阶段冲突平均网络中最为活跃的国家。相比之下,文莱与他国冲突事件较少;马来西亚与印度尼西亚之间虽然没有较大矛盾,但由于历史原因冲突时有发生。

3.3 2016—2020 年:合作平均网络中中菲、美越之间合作相对突出,七国在冲突平均网络两极分化明显

3.3.1 合作平均网络 在此阶段,七国可划分为3个社区(图3-e):中国和美国(社区一);印度尼西亚和马来西亚(社区二);文莱、菲律宾和越南(社区三)。此阶段与上一阶段社区划分中国家构成保持一致,但中国和菲律宾、美国和越南间连线明显变粗。结合表5可知,印度尼西亚和马来西亚两国节点加权入度和出度的差距进一步缩小,马来西亚甚至实现节点加权出度的反超。越南节点加权度在此阶段增幅较大,从上一阶段第六位(2 120)增至此阶段第四位(3 409)。具体来看,中菲、美越之间合作有所加强,其中中菲关系在2016年菲律宾总统杜特尔特上台后逐渐缓和,菲律宾与中国合作日益增多;而美越在政治、经济、军事等领域合作不断升温,实现全面沸腾升级,两国合作关系突出,越南在网络中活跃度明显提升。此外,印度尼西亚和马来西亚两国合作发起事件增多,这很大程度上得益于中国“一带一路”倡议的不断推进和人类命运共同体等理念的广为接受,各国积极展开合作。

3.3.2 冲突平均网络 在此阶段,七国依然可划分为2 个社区(图3-f):中国、菲律宾和美国(社区一);文莱、印度尼西亚、马来西亚和越南(社区二)。相比上一阶段,此阶段与中美位于同一社区的仅有菲律宾,越南进入第二社区,中美菲三国间连线明显较粗,区域冲突集中在此三国间。而位于第二社区的四国无论节点大小还是连线粗细均相对均衡。结合表5可知,七国冲突平均网络已出现明显两极分化,中国、菲律宾和美国节点加权度均大于1 000 且较上一阶段增幅明显,而其余四国节点加权度均不及600 且较增幅较小。具体来看,自2016年特朗普上台后,中美建交以来形成的战略共识受到重大挑战,南海海域已成为中美博弈的主战场,而美菲之间就南海问题态度的转变使两国政治上的分歧不断,冲突事件时有发生。相比之下,文莱、印度尼西亚、马来西亚和越南等国家在东盟一系列合作机制下,积极展开政治、经济等方面的合作往来,但作为利益交织的主体单元,冲突矛盾事件必不可少。

4 结论与讨论

利用GDELT 数据库,结合南海周边主要国家间热点地缘事件,借助社会网络分析等手段对南海周边主要国家地缘关系时序特征和网络结构演化进行定量分析。研究发现:

1)以2009年美国提出“重返亚太”和2016年“南海仲裁案”的结束为时间节点,将研究期划分为3个阶段。在2009年之前,南海周边主要国家间保持低位水平关注,事件态度值和事件影响力小幅波动但始终保持在正值,情感态度整体积极,消极事件虽时有发生,但整体地缘关系以合作稳定为基调;2009 年美国提出“重返亚太”,其南海政策随之调整并增大介入力度,各国关注度大幅提升,消极事件频发,事件态度值大幅波动甚至降至负值,而区域内积极与消极事件分值互抵使得事件影响力始终保持正值,但此阶段地缘关系相对于上一阶段明显紧张;2016年“南海仲裁案”拉下帷幕,此阶段南海海域已成为中美博弈的主战场,各国间持续保持高位关注,区域内政治对抗、领土纷争及军备竞赛等充斥不断,致使这一时期事件态度跌至负值,事件影响力值也大幅下跌,南海周边国家地缘关系错乱交织,呈现前所未有的复杂局面。

2)七国地缘关系网络结构呈现显著特征:①无论合作还是冲突平均网络,中美两国始终是网络中节点最大且连线最粗的国家,两国间地缘关系动荡复杂,合作与冲突事件相伴而生。此外,中国在前两阶段主要扮演合作与冲突事件接受国角色,但从第三阶段起其合作平均网络中节点加权出度显著增大,发起的合作事件明显增多。②越南和菲律宾两国自第二阶段起两国在合作平均网络中便处于同一社区,但在冲突平均网络中经历了“中-美-越”到“中-菲-美-越”再到“中-菲-美”的小团体过程,第一阶段美越矛盾突出,第二阶段中菲、中越矛盾尖锐,而在第三阶段美菲由于南海问题的分歧,两国关系一度跌至新世纪的低谷,而中美双边关系更是严峻,四国间地缘关系复杂多变。③印度尼西亚与马来西亚除第一阶段合作平均网络外,其余阶段无论合作还是冲突平均网络中均位于同一社区,两国地缘关系密切,两国节点加权度整体上仅次于美中菲三国,在区域中具备一定影响力,但在第三阶段两国节点加权度有所下降且被越南反超,影响力减弱。④文莱节点加权度相对较小,但合作平均网络中节点加权度大于冲突平均网络,且节点加权入度远大于节点加权出度,以接受合作或冲突事为主,与区域内他国地缘关系稳定,无突出矛盾。

随着美国以拉拢盟友伙伴联手抗华为主要内容的“南海新政”的基本成型,域外大国介入南海力度不断增强,而域内声索国趁机利用美国支持加快单边行动步伐,南海的地缘环境将更趋复杂严峻(吴士存,2022)。因此,中国应当主要围绕两条主线应对南海局势变化:一是加快推进海洋强国建设,增强海上力量,提升中国在南海的维权维稳能力,利用强大的威慑力牵制美国在南海的部署行动,缓解美国在南海对中国构成的军事安全压力;二是积极推进南海海上合作,保证中国与菲律宾、越南等东盟国家全面战略伙伴关系稳定发展,利用友好合作来对冲单边行动。

本文构建了基于新闻媒体数据库的地缘关系分析框架,为运用大数据探讨地缘关系提供了创新性的、较为立体的理论框架,并系统梳理了南海周边主要国家间热点地缘事件,将直观贴切的事件与客观科学的数据相结合,进而挖掘不同阶段的发展特征,探讨了南海周边主要国家地缘关系时序特征和网络结构演化,将国家间地缘关系可视化。但研究仍存在一些不足,例如对事件影响力的解释有待加强,数据库新闻事件来源的复杂性、定向性使得研究结果存在一定局限性。此外,南海地区各国利益相互交织,地缘关系错综复杂,其背后的影响因素探讨同样值得深思。因此,如何更精确地将地缘关系理论与当前新兴研究方法相结合、更精准地利用GDELT数据探讨南海问题是今后需要关注的问题。