发现现象 深究历史 阐明主张

——以2022年全国乙卷第42题《后汉书》“虎患型史事”试题为例

◎ 陈小军 苏州工业园区星海实验中学

2022年全国乙卷文综历史试题:

42.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

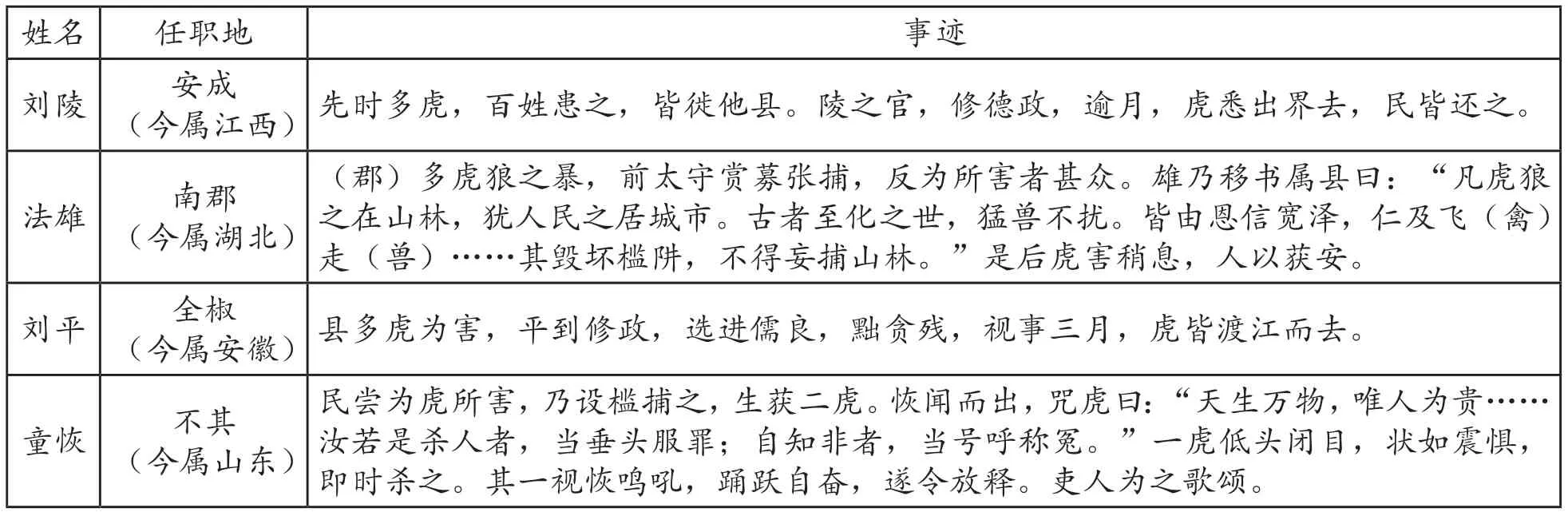

材料:解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为史书所载东汉时期几位良吏的事迹。

姓名任职地事迹刘陵安成(今属江西)先时多虎,百姓患之,皆徙他县。陵之官,修德政,逾月,虎悉出界去,民皆还之。法雄南郡(今属湖北)(郡)多虎狼之暴,前太守赏募张捕,反为所害者甚众。雄乃移书属县曰:“凡虎狼之在山林,犹人民之居城市。古者至化之世,猛兽不扰。皆由恩信宽泽,仁及飞(禽)走(兽)……其毁坏槛阱,不得妄捕山林。”是后虎害稍息,人以获安。刘平全椒(今属安徽)县多虎为害,平到修政,选进儒良,黜贪残,视事三月,虎皆渡江而去。童恢不其(今属山东)民尝为虎所害,乃设槛捕之,生获二虎。恢闻而出,咒虎曰:“天生万物,唯人为贵……汝若是杀人者,当垂头服罪;自知非者,当号呼称冤。”一虎低头闭目,状如震惧,即时杀之。其一视恢鸣吼,踊跃自奋,遂令放释。吏人为之歌颂。

——据《后汉书》等

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

初读上述四个良吏的事迹史料,“山大王老虎能懂人情、听人话、知罪过、会鸣冤”,感到莫名惊诧,纯属臆想胡扯,觉得南朝刘宋范晔的私家著作《后汉书》竟然记载这类惊奇古怪、天方夜谭的历史故事,真是跌破史学家编撰史书“求真务实”的底线,但转而一想,又觉得史学著作夹有特定时代的气息和作者的主观价值判断也属正常现象,即历史中的主观创造因素和客观写实因素,因为东汉时期社会尊崇“天人感应”“以人为贵”的儒学思想。材料里刘陵为官,通过修德政,虎去民安;南郡前太守仅仅采取张捕的方式处理虎患,反而让更多百姓受到伤害,之后法雄恩信宽泽,仁及飞(禽)走(兽),虎害稍息,人以获安;刘平为官,修德政,举儒良,虎患解决;童恢崇尚人本(民本)思想,在捕虎的同时,以“天生万物,唯人为贵”之理训诫老虎,以其正气渲染到虎,令虎暗通其言,知过伏罪。这四位东汉官员们通过修德政(或仁政)来达到感化万物、治理虎患的目的,体现儒家“为政以德”“天人感应”“德刑并举”的主流价值观对当时社会的影响深远和为人处世为政一方的威力。四位官员因推行德政治理虎患成效显著被列入《后汉书》良吏,说明史书记载内容体现了作者个人的主观认识和价值取向。考生论述该题时,要结合材料中东汉时期几位良吏治理虎患的事迹,再结合所学的东汉史实,把东汉儒家思想影响官员执政论述清楚,史论结合,最后可进行简单小结,呼应主题即可。总之,该题构思新颖独特,给人耳目一新的感觉,也充分体现历史学的魅力所在——探寻史料表象背后的意蕴。

一、承行执政理念——理政原则角度

解读角度一:本题可抓住关键词“德政、选进儒良、仁及飞走、黜贪残、唯人为贵”,从刘陵、法雄、刘平、童恢等四人的为官功绩,看出儒家的德政(仁政)、宽则得众的理政原则和作者的深刻见解。通过史事叙述会发现儒家思想深刻影响了东汉官吏为官意识的历史现象,得出“东汉时儒家仁政思想深刻影响了东汉官吏的理政原则”这个历史结论。

观点:儒家仁政思想深刻影响了东汉官吏的理政原则

论据:南郡前太守曾悬赏招募人力来捕获山林虎狼,但弄巧成拙、适得其反,使得更多百姓被虎狼伤害。刘陵担任安成官,通过修德政,一个月过后虎去民安;法雄担任南郡官,效仿古人恩信宽惠、泽及禽兽,传递文书到南郡各县,要求不要妄捕山林中的虎狼,自此以后虎患解决,人民安居乐业;刘平担任全椒官,修德政,举儒良,整顿吏治,虎竟然渡江而去,虎险解除;童恢担任不其官员,百姓曾被老虎所害,在捕虎的同时,以“天生万物,唯人为贵”和“王法规定,杀人者死,伤人也要以法论处”之理训诫老虎,以其正气感染老虎,令老虎知罪伏法。从史书所载东汉时期几位良吏通过修德政(或仁政)达到“可以感物而行化”、治理虎患目的的事迹,我们可以发现在东汉时期,儒家思想仁义笃诚仍是两汉时期主流思想,也成为循吏官员治理地方的指导思想。

二、应和时代脉搏——生态文明角度

解读角度二:本题古今贯通,以史为鉴引导人们要从中国传统文明中汲取“天人合一”、“道法自然”的哲理思想,善待自然,这应和建设美丽中国和生态文明的时代要求。材料通过法雄为官,恩信宽泽,仁及飞禽走兽,不妄捕山林,虎患解决等四个典型事例,说明在1600 多年前的作者就有人与自然和谐共生的思想,就有了希望关注民生、发展经济要鉴前事之违,不能对生态环境资源竭泽而渔、缘木求鱼,不要对生态环境过多乱作为、瞎作为,不要人为的干扰野生动物原有的自然生存状态,因为人与自然应是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。

观点:作者提倡刚柔相济的生态文明发展观

论据:《后汉书》范晔笔势纵放,叙事生动,以四个典型事例老虎与人相处的故事阐明和显示了作者对当时人与自然要遵循和谐相处的主张和见解。前南郡太守设槛阱和“赏募张捕”,过分侵扰山林之中虎狼的正常生活,破坏和改变虎狼原有的生活环境,导致虎狼伤人事件愈发不可收拾,后法雄要求不扰猛兽,毁坏槛阱,禁止张捕虎狼,彼此和谐相处后,虎狼伤害百姓的事情逐渐停止,人民又重新过上安居乐业的生活;刘陵在安成做官,修德政,虎悉出界去;刘平在全椒做官,选儒良,黜贪残,反对对社会和自然过于索取与贪婪,三月后虎皆渡江而去;我们还发现作者不是一味提倡对侵扰的虎狼无为而治,而是提倡刚柔相济、德刑并用的生态文明发展观,主张恩威并重,该惩罚的惩罚,决不手软,如童恢担任不其官员时,对残害人命的老虎即时杀之,对垂头认罪、呼号称冤的老虎放虎归山。总之,他们之所以赢得老百姓的称赞,就是为政一方,给老百姓营造一个人与自然和谐共生的生态环境。

三、教育引领民众——宣传教化角度

解读角度三:本题《后汉书》是南朝刘宋范晔私家修史的杰作,与《史记》、《汉书》、《三国志》合称为“前四史”,是中国历史上一次杰出的历史和文学著作。作者撰《后汉书》,记载东汉时期社会上下各阶层行迹可传的人物,在人物介绍后往往会从儒学道德品质层面,对书中历史人物治乱得失问题进行评价,在舆论宣传角度上起到“情之所托,故当以意为主,以文传意”的社会教化引领作用。

观点:作者编撰史书注重对儒学思想的宣传教化

论据:两汉时期儒家思想是主流思想,仁政思想和天人感应是儒家思想主要内容之一。《后汉书》的编撰显示了私家著史作者范晔借修史来宣传教化儒学的人生观和价值观。从材料中东汉时期四位良吏除虎患事迹我们可以发现,作者认为“仁政”和“天人感应”可以达到“可以感物而行化”的教化功效。四则材料的虎狼暗通其言、被人为感化,从现代科学知识的角度来看,此类史事如同古怪离奇、无稽之谈,荒诞不羁,但我们评价历史人与事要放在特定具体历史环境下来感知,撰写《后汉书》的作者显然受到浓厚的仁政思想和天人感应思想主张的熏染,这说明在东汉时期,儒家思想仍是主流意识,深刻影响了作者的意识形态,并借此进一步宣传教化社会民众。这样我们就不难理解:刘陵用修德政、法雄用仁及飞(禽)走(兽),刘平用修政、选儒良、黜贪残,童恢用“天生万物,唯人为贵”为何能感化虎狼之兽、导致“虎悉出界去”“后虎害稍息”“虎皆渡江而去”“遂令放释”的原因了。

四、惩腐倡廉旋律——整饬吏治角度

解读角度四:本题可以从“反腐”“惩凶除恶”(除吏中之“虎”)等角度切入。通过材料从史书所载东汉时期几位良吏除虎患的事迹,可以发现这样一个现象:东汉时期,如果地方官吏不黜贪残,而仅是抓捕老虎,反而使得虎患危害更大,而通过德治仁及畜类,则收效甚佳,即虎患的治理效果受到吏治好坏的影响(或虎患惧怕良吏),不除官吏之“虎”,仅除“山林之虎”,达不到治理虎患的理想效果,这也体现儒家“天人感应”“天人合一”思想的影响力。

观点:整饬吏治解除虎患说明苛政猛于虎也

论据:苛政是残酷压迫、剥削人民的政治,要除去虎患,首要政府轻徭薄赋,减轻百姓负担。材料里前南郡太守赏募张捕,乱作为惹得民不聊生,深受虎害,之后刘陵修德政减轻百姓负担,虎悉出界去,民皆还之;法雄恩信宽泽,仁及飞(禽)走(兽),后虎害稍息,人以获安;刘平罢黜贪腐残忍的官吏,视事三月,虎皆渡江而去;童恢对欺压百姓的两类老虎恩威并重、德刑并用,吏人为之歌颂。这渗透了儒学思想为政以德,实行仁政,关注民生,整饬吏治,“明发奸伏,吏端禁止”,才能赢得民心感化万物。说明作者受儒家思想文化的影响至深,他主张的汉代良吏的治民主张与儒家的主要教义相通,即主张倡导仁政和民本思想,反对苛政。东汉时期,如果地方官吏不黜贪残,不修德政,而仅是抓捕山林老虎,治标不治本反而使得虎患危害更大。而通过德治仁及畜类,则收效甚佳,说明不除官吏之“虎”,仅除“山林之虎”,达不到根治虎患的理想效果。

五、经济发展态势——地理区域角度

解读角度五: 历史事件离不开天时地利人和,我们要通过历史地图厘清历史事件的时空关系,梳理事件演变趋势,养成国家版图意识,维护多民族国家的统一。考试时遇上历史古地名先要借助已学地理知识大致了解今日地名所处的空间位置,再留意图表中数字、文字、符号、地形、人物、事件等其他有效历史信息,会发现东汉时期四位良吏任职地的地理区域多分布于我国的南方或沿海地区,正处于经济新开发地区,进而结合所学知识予以融会贯通。

观点:东汉时期中国经济区域发生新变化

论据:从材料里可以看到东汉时刘陵、法雄、刘平和童恢四位官员在治理虎患方面成效显著,从他们任职地的地理区域又可以发现这些虎患分布于我国的南方安成(今属江西)、南郡(今属湖北)、全椒(今属安徽)和沿海不其(今属山东)地区,说明这些地区相对关中在内的富饶、人口密集的黄河中下游地区,属于经济欠发达、人口比较稀少的地区,这些地区原始山林、野生动物资源丰富,虎狼出入较多。之后随着东汉社会经济的恢复与发展,人口的增加,南方和沿海的某些土旷人稀地区开发速度加快,大规模耕作导致毁林开荒时有发生,生态环境遭到破坏,出现与包括虎狼在内的野生动物争夺地盘现象,造成虎患不断。刘陵、法雄、刘平和童恢四位官员采取修德政、仁及飞(禽)走(兽)、轻徭薄赋、恩威并重,减轻了百姓原有的沉重负担,施行人与自然良性互动,使得“虎悉出界去,民皆还之”“虎害稍息,人以获安”“虎皆渡江而去”“吏人为之歌颂”,有效保护生态环境和百姓人身安全。因此,从材料里可推论出,当时黄河流域仍是东汉时期社会政治和经济的中心,但开发的南方和沿海地区已成为东汉新的经济和发展区域。

[1]孙正国:《人虎缘故事的文化解读》,《荆州师范学院学报》2001年第6 期,第29页。

[2]万雷:《东汉“虎患型史事”论析》,《咸阳师范学院学报》2012年第1 期,第36页。