FDI与环境污染的非线性关系

——基于广东、广西城市面板数据的门槛回归分析

宋丽萍

(广州华商学院 经济贸易学院, 广州 511300)

改革开放以来,中国对外开放步伐加快,吸引外资规模越来越大,开放引资的效果越来越好。据商务部统计数据,2019年1—11月,全国新设立外商投资企业36 747家,实际使用外资8 459.4亿元,同比增长6.0%。其中,高技术产业吸收外资保持较高增幅,高技术产业实际使用外资2 407亿元,同比增长27.6%,占比达28.5%。在区域发展方面,东、中、西部地区吸收外资稳步增长,自贸试验区吸收外资保持较好增长态势。东、中、西部地区实际使用外资同比分别增长6.0%、5.6%和7.3%。

近年来污染事件频发,发生了“康菲石油渤海漏油事故”“江苏启东王子造纸排污和阿玛尼污染投诉”等直接的涉外污染事件,及广东珠江江面水浮莲污染事件等污染事件,以及舆论界对中国加入WTO 20年来引进外资的反思,将FDI对东道国的环境污染问题再次推上风口浪尖。《京都议定书》《巴黎协定》的签署、做出的减排承诺等均表明了中国对环境问题的关注和重视。党的十八大以来,习近平总书记在不同场合多次强调了“绿水青山就是金山银山”的思想。2011年12月,财政部同意适时开征环境税。从2018年1月1日起,《中华人民共和国环境保护税法》施行,环境税正式开征。广东作为中国改革开放的前沿,FDI总额占全国FDI总额的1/5。广西作为西部欠发达省份,与广东一衣带水、山水相连,是珠江-西江经济带的上下游省份。由于两广之间经济差距大,将两者作为发达和欠发达地区进行对比研究,可了解不同经济发展水平城市的FDI与环境污染的非线性关系及其内在作用机制。

1 文献综述

关于FDI的环境效应,国内外研究均比较丰富。目前学术界对于FDI的环境污染效应尚无统一的结论,可以归纳为以下两种观点:污染天堂效应和污染光环效应。

污染天堂假说最早是由Walter和Ugelow[1]提出。Frutos Bencze等[2]认为由于不同地区的环境监管力度不一,发达国家往往会转移高能耗、高污染的企业或资本到环境规制相对宽松的国家(大部分为发展中国家),以低廉的人力物力成本,赚取高额利润,并对东道国环境造成严重破坏。而发展中国家/地区以宽松的环境规制作为竞争手段,以牺牲本国的环境质量为代价,争取吸引FDI到本国,被称为“逐底竞赛”。而Cole等[3]认为,以资本密集度不断提高为主要形式的产业结构升级,在一定程度上促进了污染排放技术的改进,即“污染光环效应”。

多数学者的研究是对环境污染效应进行验证,或是对具体的影响因素进行分析,较少关注对于FDI与环境污染关系内在机理的分析。本文基于EKC曲线和国际投资相关理论对其内在机理进行分析。Grossman和Krueger[4-5]认为,人均收入与环境污染程度存在倒“U”型关系,后又提出经济增长通过规模效应、技术效应与结构效应3种途径影响环境质量。Copeland和Taylor[6-7]基于Grossman和Krueger的研究成果,引入国际贸易和投资,认为国际贸易和投资对环境的污染效应可以分解为规模效应、结构效应和技术效应。

对于规模效应,由EKC曲线,经济增长与环境存在倒“U”型关系。刘渝琳和温怀德[8]认为,中国FDI的存量对于增加所诱致的经济规模扩张和经济结构的重污染化加剧了污染排放,而其诱致的技术转移带来了正面的环境效应。张彦博和郭亚军[9]进一步印证了由于中国各个区域环境管制程度不同,一定程度上造成了中国工业污染的区际转移。对于结构效应,刘飞宇和赵爱清[10]认为工业时期发展高能耗、高污染工业,污染排放加剧。工业发展后期,开始转向低污染的服务业和知识密集型产业,产业结构向合理化和高级化方向调整,污染排放水平下降,环境改善。对于技术效应,Myeong和Nodir[11]认为一般技术进步主要是通过内部和外部两条途径实现,外部的技术进步主要通过不同生产链条的上下游企业之间的合作来实现,或通过同一行业的竞争对手的竞争效应和示范效应来实现技术进步。还可以通过引进外国资本,利用技术溢出效应提高本地企业的生产技术水平。内部途径主要是通过加大对科研成本的投入,重视企业生产技术的革新和进步。

综上,由于产出水平、FDI等存在区域差异,导致环境污染在时间、空间分布上具有异质性。许和连和邓玉萍[12]认为,随时空演进,FDI对环境污染的改善作用不断增强并呈现出“东高西低”的格局。聂飞和刘海云[13]发现中西部城市相对于东部城市,FDI对环境污染、经济增长的影响更加显著。郑强等[14]发现沿海和内陆地区FDI具有显著的“污染光环”效应。以上研究表明,中国在引进FDI时确实会产生污染光环效应,但是FDI带来的污染光环效应,对东道国企业产生先进、清洁技术溢出和管理经验溢出并非没有条件。FDI在较发达地区,产生的污染光环效应才大于污染避难所现象,在发达程度相对低的地区,其污染光环效应更为显著。

2 模型设计与数据说明

2.1 全样本基准回归模型

为了研究FDI的环境污染效应及其内在机制,借鉴Copeland和Taylor[6-7]的模型设计,依次加入变量规模、结构、技术。为避免回归出现突变性问题,所有模型均以对数形式进行研究。

1)未考虑三大效应。

ln POLLij=a0+a1ln FDIij+a2ln ERij+

a3ln HCij+a4ln OPENij+uj

(1)

2)仅考虑规模效应。

ln POLLij=a0+a1ln FDIij+a2ln GDPij+

a3ln ERij+a4ln HCij+a5ln OPENij+uj

(2)

3)仅考虑结构效应。

ln POLLij=a0+a1ln FDIij+a2ln STRij+

a3ln ERij+a4ln HCij+a5ln OPENij+uj

(3)

4)仅考虑技术效应。

ln POLLij=a0+a1ln FDIij+a2ln TFPij+

a3ln ERij+a4ln HCij+a5ln OPENij+uj

(4)

5)3种效应均考虑。

ln POLLij=a0+a1ln FDIij+a2ln GDPij+

a3ln STRij+a4ln TFPij+a5ln ERij+

a6ln HCij+a7ln OPENij+uj

(5)

式中:POLLij表示环境污染水平;FDIij表示外商直接投资;GDPij表示经济规模;STRij表示产业结构;TFPij表示技术进步;ERij表示环境规制; HCij表示人力资本水平;OPENij表示经济开放度;下标i表示第i年;下标j表示j地区;α0为常数项;αk为各变量系数;uj为误差项。

2.2 分样本门槛回归模型

FDI的进入往往会受到东道国经济规模、产业结构、技术进步等的结构突变性影响。基于Hansen[15]门槛回归的研究,设定高、中、低发展城市门槛回归估计模型:

ln POLLij=β0+β1ln FDIijI(Qij

θkln CTRLij+uj

(6)

式中:I()为示性函数;Qij为门槛变量,分别为经济规模(GDP)、产业结构(STR)和技术进步(TFP);k1、k2,…,kn为n个不同水平的门槛值;β1,β2,…,βn为不同门槛水平下FDI的环境污染效应的系数;θk为控制变量的系数;CTRL为控制变量;uj为误差项。

2.3 变量选择及数据来源

解释变量为环境污染水平POLL,借鉴许和连和邓玉萍[16]、曹执令和杨婧[17]的研究,构造环境污染综合指数。核心解释变量为外商直接投资FDI,以各地级市当年实际利用外资额(万美元)表征。已定基2003年进行汇率转换及平减计算。门槛变量有:经济规模GDP,采用地区生产总值GDP表征地区的经济规模,所有经济数据已经进行过平减处理,剔除物价变动因素;产业结构STR,以第二产业总产值与地区总产值之比来表示地区产业结构;技术进步TFP,采用各地区全要素生产率表征技术进步。具体采用产出导向的非参数 DEA-Malmquist生产率指数,进行全要素生产率测算。控制变量:环境规制综合指数ER表示环境污染监管力度。借鉴赵细康[18]创建的环境规制综合指数法,采用改进的熵值法,测算环境规制综合指数。人力资本水平HC,外资的技术溢出效应并不必然会出现,而人力资本促进了这种技术溢出效应的发挥。借鉴邵军和徐康宁[19]的做法,采用地区平均受教育年限来衡量地区的人力资本水平。经济开放OPEN,表示地区的经济接纳能力,以地区外资企业工业总产值(包括港澳台企业)(亿元)与地区工业总产值(亿元)比重表示度。

数据主要来源于历年《中国城市统计年鉴》《广东统计年鉴》《广西统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、各地级市统计年鉴以及各市历年国民经济和社会发展统计公报等。基于数据的可得性,选取广东、广西35个地级市2003—2017年的数据进行分析。

3 FDI的环境污染效应与影响机制分析

3.1 全样本基准回归

根据回归结果(表1),模型(1)在不考虑规模、结构和技术3个门槛变量的情况下,FDI与环境污染呈正相关关系,统计意义上未显著。模型(2)考虑经济规模后,FDI与环境污染存在负相关关系,但是回归系数不显著。模型(3)考虑产业结构时,FDI与环境污染存在正相关关系,且在5%水平上显著。门槛变量产业结构对环境污染也存在显著正相关关系,说明随着第二产业的增加,环境污染会随之恶化,与张磊等[20]、周文琦等[21]的结论一致。两广地区大部分城市第二产业比重偏高,能耗较高,工业三废排放对环境产生较大的负面影响,印证了叶金珍和安虎森[22]的结论。模型(4)考虑技术进步,FDI与环境污染关系不显著。模型(5)综合考虑经济规模、产业结构和技术进步3个门槛变量时,FDI与环境污染存在负相关关系,且回归系数在10%水平上显著。门槛变量经济规模与产业结构显著加剧了环境污染。技术进步影响不显著。

表1 全样本面板回归估计结果

3.2 分样本门槛回归

为研究区域异质性的影响,采用地区GDP作为衡量城市发展水平的指标。GDP总量对地区经济发展更有代表性,对转变地区经济发展方式的影响更大,更具有表征意义。借鉴孟德友等[23]以地区生产总值GDP表征城市经济发展水平,把总样本分为高发展城市、中发展城市和低发展城市(1)高发展水平城市组包括广州市、深圳市、佛山市、东莞市、南宁市、中山市和惠州市;中等发展水平城市组包括茂名市、江门市、湛江市、珠海市、桂林市、柳州市、汕头市、肇庆市、揭阳市和玉林市;低发展水平城市样本组包括清远市、韶关市、阳江市、梧州市、百色市、梅州市、钦州市、潮州市、贵港市、北海市、河源市、汕尾市、云浮市、河池市、崇左市、来宾市、防城港市和贺州市。。其次是利用Hansen[15]面板门槛回归模型,进一步考察FDI的环境效应是否受经济规模、产业结构和技术进步影响。

3.2.1 门槛条件的检验

根据表2,高发展城市存在双重技术门槛;中发展城市存在单一规模门槛、单一结构门槛以及双重技术门槛;低发展城市存在双重结构门槛。

表2 门槛条件检验结果

3.2.2 门槛回归结果分析

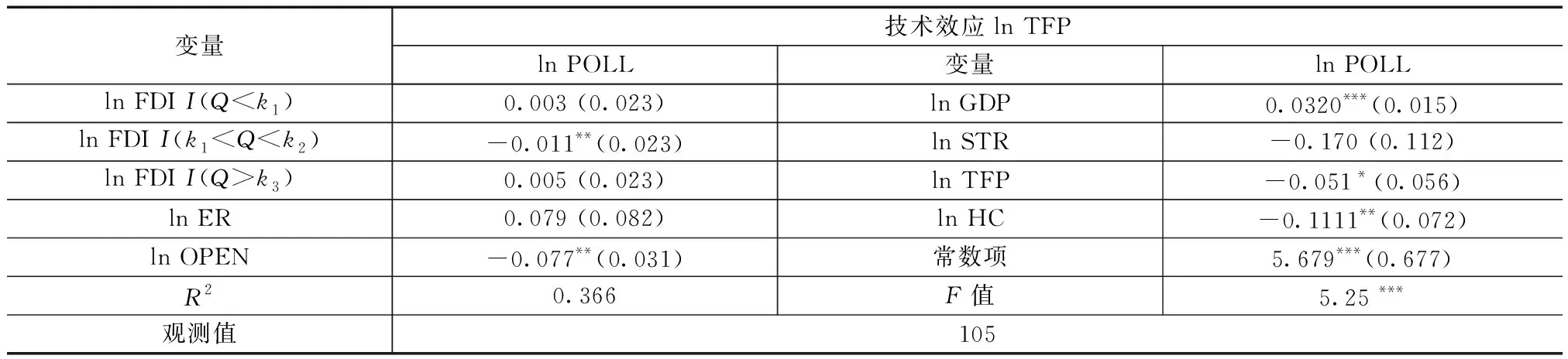

根据门槛条件检验结果,高发展城市未存在规模门槛及结构门槛,限于篇幅,不列出其门槛回归估计结果,仅呈现双重技术门槛回归估计结果,具体见表3。

表3 高发展城市门槛回归结果

1)高发展城市存在双重技术门槛,FDI与环境污染水平存在“N”形关系。高发展城市组的技术进步水平未越过第一个门槛值0.061(TFP为1.063)时,FDI与环境污染存在正相关关系,即FDI增加导致环境污染水平加剧,但回归系数不显著。当高发展城市的技术进步处于0.061和0.084区间(1.063

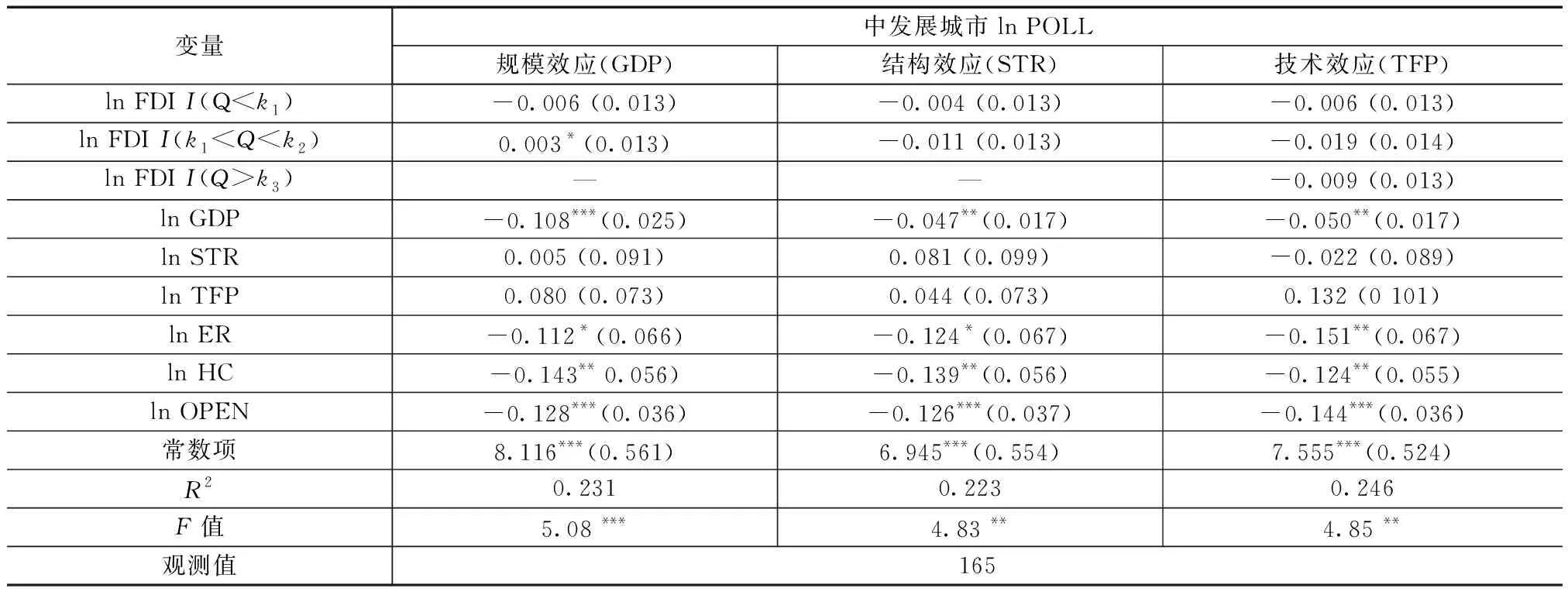

2)中发展城市存在单一经济规模(规模效应)门槛效应、单一产业结构(结构效应)门槛效应以及双重技术进步(技术效应)门槛效应。中发展城市门槛回归结果见表4。

在单一规模门槛作用下,FDI与环境污染水平存在“U”型关系。当经济规模未跨越门槛值16.527(即GDP<15 944 153.471万元)时,FDI与环境污染水平存在负相关关系,但统计上不显著。在经济规模跨越了门槛值16.527(即GDP>15 944 153.471万元)后,FDI与环境污染存在显著正相关关系,即FDI则会加剧环境污染程度,支持了污染天堂假说。由于中发展城市的发展阶段需求,和其所拥有的资源、区位、成本等优势能大力发展第二产业。根据中发展城市近15年的环境规制数据看来,中发展城市环境监管力度波动较大,但趋势向下。城市宽松的环境规制将会引导FDI进入到高污染高能耗的产业中去,从而加剧环境污染程度。以上说明中发展城市较为宽松的环境规制和经济发展方式都吸引更多的FDI进入。另外,从表4的门槛回归结果可以看出,虽然中发展城市存在产业结构门槛效应和技术进步门槛效应,但统计结果未显著,不具备经济解释意义。

表4 中发展城市门槛回归结果

总体上,中发展城市在规模、结构和技术3个门槛效应中,仅规模效应有显著的统计意义。在单一经济规模门槛的作用下,FDI与环境污染存在“U”型关系,即随着FDI的增加,环境污染水平呈现先下降、后上升的变化趋势。经济规模在第二个门槛区间显著,说明现阶段中发展城市的FDI增加会加剧环境污染,支持了污染天堂假说。

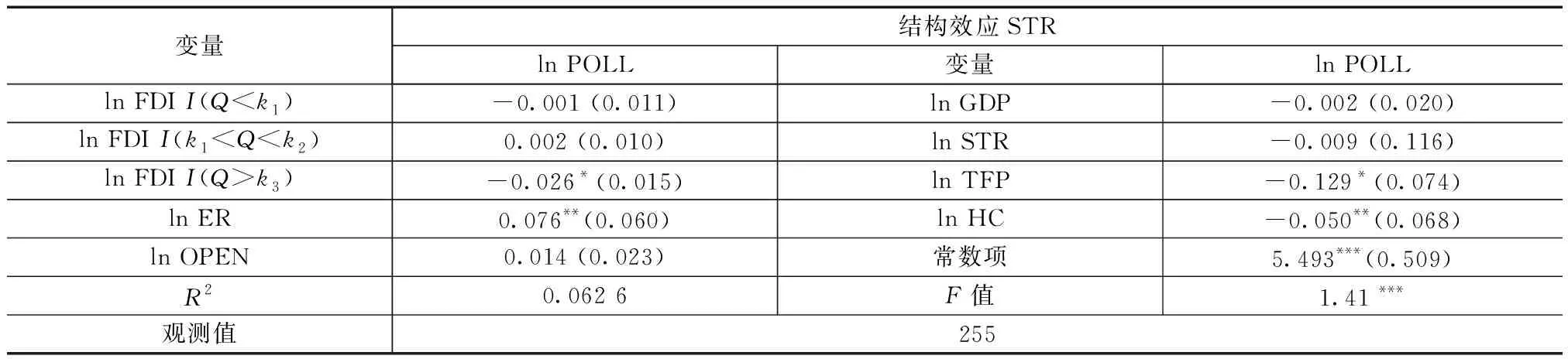

3)低发展城市存在双重结构门槛效应。根据表5,低发展城市在该门槛效应下,FDI与环境污染水平存在倒“N”型关系,当产业结构未跨越门槛值3.955(即STR<52.191)时,FDI与环境污染存在负相关关系,但不显著。产业结构在两个门槛值3.955和3.961之间(即52.191

表5 低发展城市门槛回归结果

4 结论

4.1 研究结论

通过对两广35个地级市2003—2017年面板数据,采用基准回归和门槛回归等计量模型和方法进行研究。为进一步探究不同发展程度地区的FDI的环境污染效应和门槛效应,对按经济发展程度划分的高、中、低发展城市样本组,分别进行门槛回归估计,从城市异质性发展视角分析各个分样本FDI对环境污染的效应如何,以及如何通过规模、结构和技术3个途径来发挥作用,得出以下结论:

1)总样本基准回归显著支持污染光环效应。在全样本的基准回归中,逐一加入规模、结构和技术效应,发现FDI与环境污染存在负相关关系,印证和支持了污染光环假说。

2)高发展城市技术门槛显著,FDI与污染存在“N”型关系。在技术进步处于1.063和1.088之间时,FDI与环境污染存在显著负相关关系,即基于技术进步,环境质量随着FDI的增加得到改善,支持了污染光环效应。

3)中发展城市在规模效应下,FDI与污染存在“U”型关系。在规模门槛作用下,FDI与环境污染存在“U”型变动关系,即通过经济规模扩大,FDI增加,环境污染水平线下降后上升。在第二个规模门槛,中发展城市的FDI与环境污染呈现显著正相关关系,支持污染天堂假说。

4)低发展城市存在显著双重结构效应,FDI与环境污染存在倒“N”型变动关系,即随着FDI增加,环境污染水平先下降,后上升,再下降。FDI回归系数仅在第三个门槛区间显著,即在产业结构优化的基础上,FDI与环境污染存在显著负相关关系,支持了污染光环假说。

4.2 政策建议

1)总体上进一步开放经济,形成更为开放的经济格局。一方面,可通过增加FDI产业目录中的鼓励类产业类别,尤其是增加第三产业的鼓励投资产业类目,创造有利的投资环境;另一方面,针对不同发展地区,可以因地制宜制定鼓励引资和宽严有度的环境规制政策,最终实现经济增长与绿色发展的协调统一。

2)高发展城市应提升技术溢出效果。高发展城市经济基础扎实,经济开放性、包容性更强,人力资本水平也更高,更易于吸收FDI带来的先进管理经验和技术。因此高发展城市在引进FDI时,应该更加注重引进低能耗、低污染的技术密集或知识密集产业,比如高新技术产业、金融服务业等。

3)中发展城市应强化FDI先进技术的吸收能力,加强环境监管力度。中发展城市的FDI与环境污染存在“U”型关系。当经济规模扩大到一定程度,产出效率到极限,污染物的排放也在增加,由于中发展城市对于FDI的技术溢出吸收能力有限,甚至无法吸收,最终将导致污染天堂效应。因此中发展城市应培养危机意识和环境保护意识,强化技术效应吸收能力,加大环境监管力度,切实保护环境,改善环境质量。

4)低发展城市应进行合理化、高级化的产业结构调整。低发展城市FDI与环境污染存在倒“N”型关系,但仅负相关的阶段显著。从低发展城市的FDI的产业分布可知,低发展城市FDI在第二产业和第三产业分布比例比较接近,而不像中发展城市的工业占比过高。因此低发展城市在产业布局时,因地制宜对产业进行合理化和高级化的调整,重点发展低能耗、低污染的服务业,以缓解环境污染压力。