我国智慧馆员研究现状分析

于 欢

(河北医科大学图书馆,石家庄 050017)

智慧图书馆是馆员、资源和技术等不同要素的综合体[1]。实现智慧图书馆,科学合理的管理机制、先进的技术设施不可或缺,但是培养能够推行新理念、新技术、执行新体制的智慧馆员才是智慧图书馆的核心和灵魂。在智慧图书馆的建设背景下,图书馆的服务能力及综合服务价值将更加依赖于馆员的能力水平[2]。

1 我国智慧馆员研究成果概览

以中国知网(CNKI)全文数据库为数据源,选取主题检索,具体策略为:主题=“智慧馆员+智慧图书馆*(馆员+图书馆员+图书馆馆员)”,检索时间为2021年8月2日,共检出文献732篇,剔除会议通知、征稿等与主题无关文献后,得到智慧馆员研究领域相关文献710篇。借助知网自身的文献可视化分析功能,同时以CiteSpace软件作为主要研究工具,对该研究领域的研究成果进行整理分析。

1.1 发文时间与期刊分布

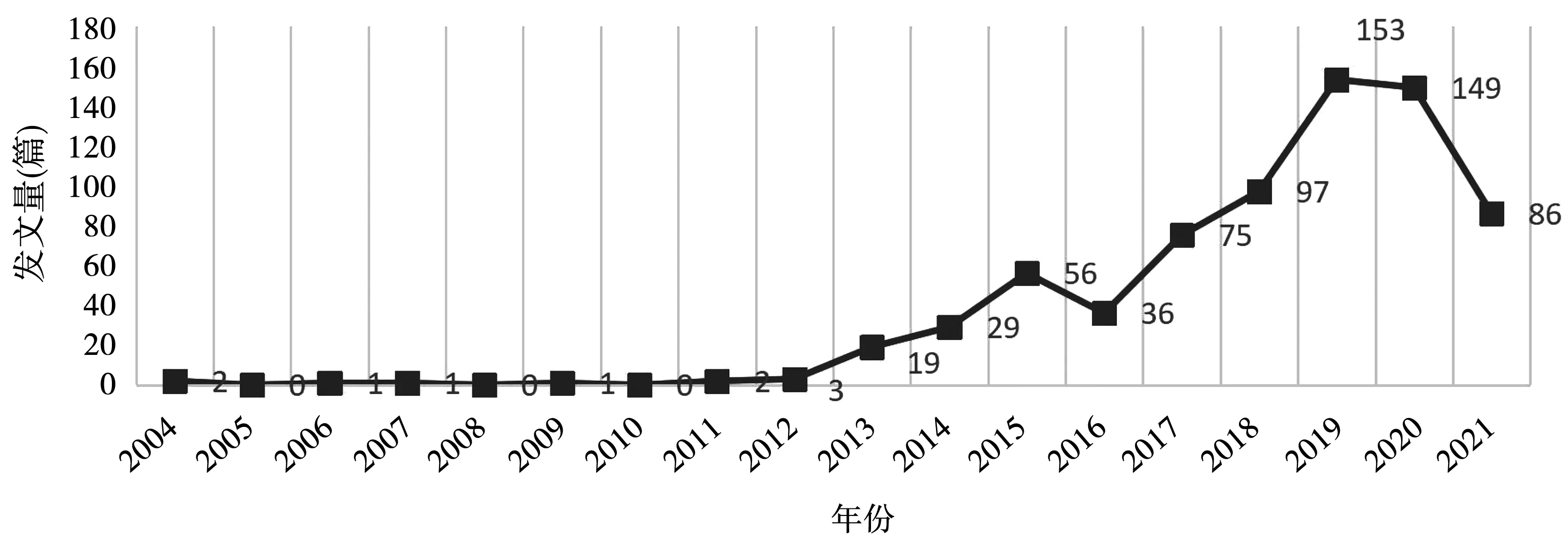

文献时间分布图能够直观地反映该领域研究在各时间节点上的研究热度及发展情况。本文绘制了智慧馆员研究时间分布图,如图1所示。由此可知,我国关于智慧馆员的研究可以追溯到2004年,由学者刘志勇首次提出了“智慧服务”理念,并对该理念下馆员需具备的职业能力进行了深入分析,指出广博的科学文化素养和专业知识、组织管理能力、信息管理能力、网络导航能力、智能重组能力是智慧服务的内涵所在,也是智慧馆员的必备素养[3]。由此,我国学者开始了智慧馆员领域的研究。2004-2021年研究呈总体上升趋势,具体可分为三个阶段:起步阶段(2004-2012年),年均发文量1篇,研究角度单一;稳步发展阶段(2013-2015年),物联网、大数据等信息技术的发展,加速了智慧图书馆从概念落实到实践的进程,该阶段发文量整体呈上升趋势,且研究的角度更广、研究内容更深入;快速发展阶段(2017-2021年),进入2017年,关于智慧馆员的研究论文大幅度增长,2019年发文量达到峰值153篇,该阶段学者们围绕5G、AR、智慧服务平台等技术背景探讨智慧服务构建方式、智慧馆员能力界定、智慧馆员培养策略及智慧馆员人才队伍建设等方面内容。

图1 2004-2021年智慧馆员研究文献时间分布图Fig.1 Time distribution map of smart librarian literature from 2004 to 2021

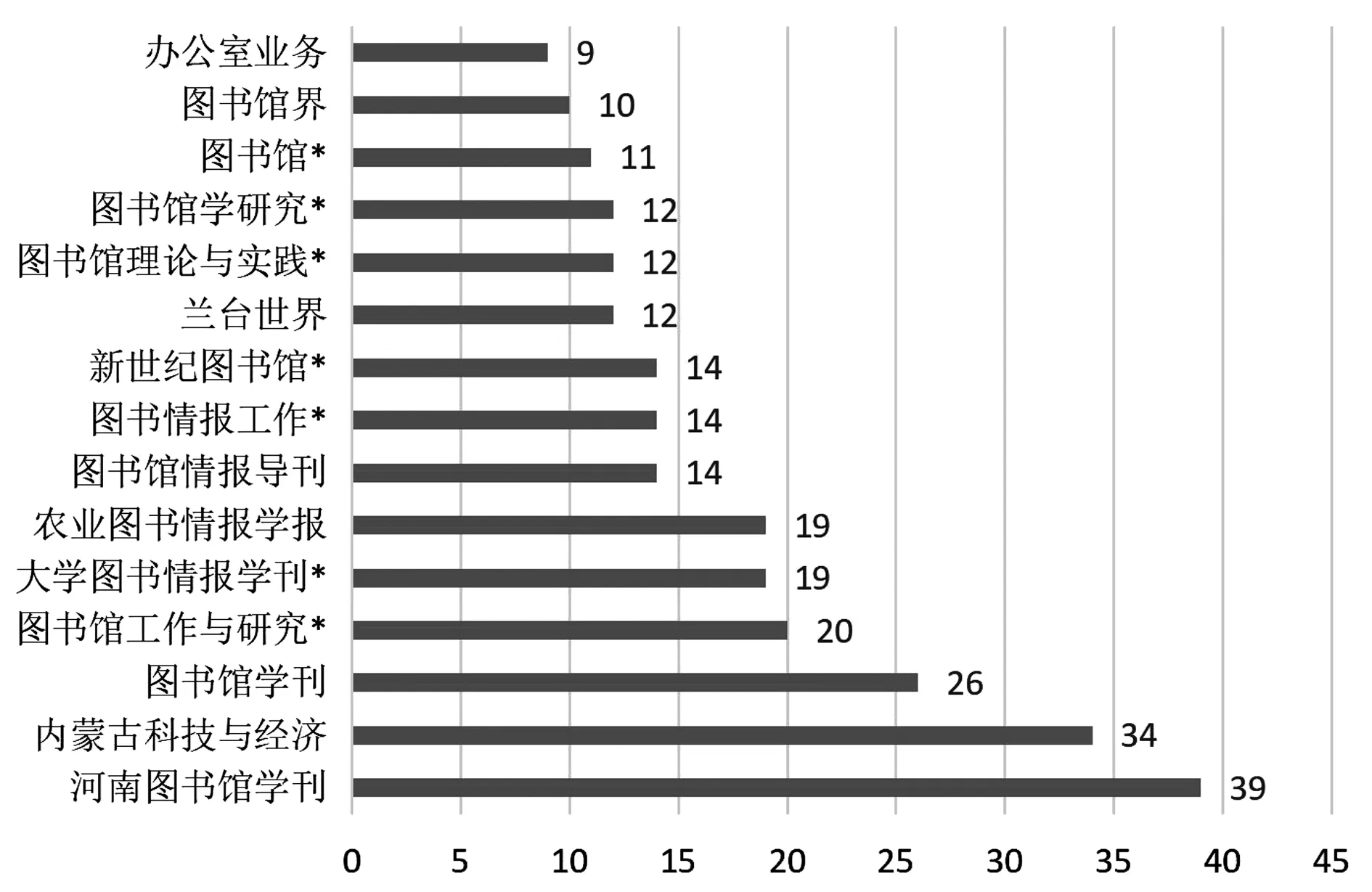

文献的期刊分布情况能够直观反映该研究领域在学科内的被关注程度,对710篇文献发文期刊进行文献计量统计,发现其中CSSCI核心期刊累计载文144篇,占发文总量的20.3%。在智慧馆员研究载文量前15的期刊中(各期刊具体载文量及排名见图2),CSSCI核心期刊数量为7家,占比46.7%。整体载文量最高的为《河南图书馆学刊》39篇,《内蒙古科技与经济》34篇次之,《图书馆学刊》26篇位居第三。CSSCI核心期刊中载文量最高的为《图书馆工作与研究》20篇,《大学图书馆情报学刊》19篇次之,《图书情报工作》与《新世纪图书馆》均为14篇位居第三。以上数据说明智慧馆员研究已经在图书馆界得到认可,在图书馆、情报与文献核心期刊占有一席之地,但整体发文质量不高,核心期刊载文量占总发文量的比例还有待提升。

图2 智慧馆员研究的期刊分布(*为CSSCI期刊)Fig.2 Journal distribution of smart librarians (*refers to CSSCI journals)

1.2 作者与机构分布

通过CiteSpace软件对作者发文数量进行统计,发现共有263个作者发表了此类主题论文,发文量最高者为7篇,发文量在3篇以上的高产作者12人,其中段美珍(7篇)、初景利(6篇)、邵波(5篇)三位学者发文数量位居前列,且其发文质量也相对较高,文章多数发表在图书情报核心期刊上,由初景利、段美珍合著的《智慧图书馆与智慧服务》一文被引频次为193次,是该领域内被引频次最高的文章。他们的研究重点关注智能技术、智慧馆员和图书馆业务与管理三方的相互作用;谭璐、唐敏、冯占英的发文量均为4篇,文章发表时间较新,被引频次相对较低,研究内容主要关注智慧服务背景下,智慧馆员职业能力建设与培养策略。此外,杨建文、单轸等人发文量均为3篇,研究角度各有侧重。

进一步对发文机构进行统计,发现智慧馆员的研究以高校图书馆为主。其中南京大学图书馆以7篇发文量位居榜首,其次是南京图书馆(6篇),山东大学图书馆(5篇)、南京大学信息管理学院(5篇)、中国科学院文献信息情报中心(5篇),发文量在3篇以上的机构共61家,其余187家机构发文量均为1篇。其中,中国科学院文献情报中心与其他机构合作较为密切,其余机构多为一次性合作或独立研究。

由此可见,智慧馆员研究领域人员分散、流动性大,说明这一领域发展相对薄弱,尚未形成稳定的核心作者群。多数机构对智慧馆员的研究并不深入且持续性不足,跨机构研究尚不成熟。

1.3 热点关键词

关键词是作者对研究主题的概括和凝练,直接反映了文章的核心内容,通过关键词共现分析可以探测该研究领域的整体面貌、研究热点以及研究内容之间的关联与演化。使用CiteSpace软件对710篇智慧馆员研究领域文献进行关键词分析,得到频次排名前20的高频关键词如表1所示。由表1可知“智慧图书馆”出现频次最高,达到454次,中介中心性达到0.8,这与其是智慧馆员研究的前提与背景的情况相符。此外,图书馆服务转型、网络及信息技术的发展对智慧馆员的影响也是学者们的重要关注点。

表1 关键词词频表Tab.1 Key words frequency

2 我国智慧馆员研究主题与热点分析

2.1 智慧服务转型背景下智慧馆员的角色定位

自智慧服务的概念提出以来,就有学者开始关注服务转型背景下馆员的角色转变,学者侯明艳认为智慧馆员首先必须是专业馆员,是馆员发展的最高阶段,需要比参考馆员、学科馆员具备更多的智慧、更强的能力和更高的素质,是新环境下用户问题的解决专家[4]。也有学者认为,智慧馆员应该是研究型馆员、技术型馆员、嵌入型馆员和业务型馆员的综合体[5]。陈凌等人从技术、服务和馆员素质三方面将智慧馆员与数字馆员进行角色对比分析,认为智慧馆员是图书馆实现智能化的引领者、智慧服务的提供者,帮助用户挖掘知识,实现知识增值的助力者[6]。

2.2 不同信息技术背景下智慧馆员的能力界定

第一,基础理论研究。分析智慧馆员应具备的素质能力,既包含粗架构的罗列分析研究,也包含系统的组织架构分类研究。如邱圣晖提出智慧馆员应具备信息分析、数据挖掘、网络安全维护、新知识快速吸收、人际交往、创新六大能力[7]。王金娜将馆员的基础能力、核心能力、竞争能力分别对应于金字塔结构中的塔基、塔身和塔尖,并以此构建了三个层次的智慧馆员金字塔型能力结构模型[8]。第二,应用研究。主要关注智慧馆员核心能力指标体系、胜任力模型及服务模式的构建。如丁鑫构建了基于5G技术的智慧馆员支持服务模式,在该模式下,智慧馆员需要对用户进行知识性、工具性、社交性和情感性支持[9]。谭璐从智慧知识储备、智慧行为能力、智慧职业素养和智慧个性特质四个维度分析出智慧馆员胜任力的特征要素,构建智慧馆员胜任力模型[10]。蒋知义等在已有研究的基础上,引入生物学双螺旋结构概念,构建由外显胜任力、内隐胜任力两条主链交织而成的智慧馆员胜任力双螺旋模型[11]。

2.3 智慧馆员培养策略与人才队伍建设

信息技术快速发展与馆员职业能力滞后是新时代背景下图书馆所面临的最主要矛盾,智慧馆员的培养关系着智慧图书馆的系统平台建设、空间功能建设和服务体系构成[12]。王君认为智慧馆员队伍的建设应从源头抓起,制订符合发展要求的招聘标准,对智慧馆员进行系统性、有针对性的图情专业培训,并注重优化馆员的绩效考核制度[13]。王亚莉等人从人力资源管理机制出发提出了理念转变、岗位重塑、人才建设、核心能力、绩效激励和人本文化六大高校智慧图书馆的人力资源管理对策[14]。杨文建等人从服务角度出发认为智慧馆员应主导并参与智慧图书馆建设和发展的全过程,依靠智慧图书馆的建设过程培养智慧馆员,并从智慧馆员的自我发展、管理制度、参与教学活动、科研协助环境建设等方面提出智慧馆员的培养策略[15]。青年馆员是智慧馆员的中坚力量,但由于多数图书馆存在重基础建设,轻人才选拔、引进及培养的管理制度,使得图书馆无法吸引高端人才,青年馆员职业倦怠、智慧能力提升缓慢问题显著。因此,部分学者将智慧馆员的研究聚焦青年馆员,如谭璐从心理契约的视角提出青年馆员的智慧能力提升策略,包括关注馆员心理契约、平衡协调相互期望、合理规划职业生涯、促进职业健康发展、重视馆员能力测评、建立定期测评机制等手段[16]。

3 智慧馆员研究问题与建议

3.1 深化智慧馆员研究内容

从检索筛选后得到的710篇文献来看,目前大部分学者只是将智慧馆员作为智慧图书馆或智慧服务研究中的一项内容。在智慧馆员的角色定位、能力界定、培养模式等研究方面仍处于理论构想阶段,研究的深度与广度还有待挖掘。同时,智慧馆员研究的高产作者与高产机构相对集中,合作研究未全面展开,有影响力的跨学科、跨地区的研究共同体尚未形成。众多学者研究的持续性不足,研究内容分散化,难以形成关于智慧馆员理论系统完整的分析框架。因此,对智慧馆员的研究还需要不断深入,才能给馆员的未来发展提供明确方向。

3.2 加强智慧馆员实践研究

目前,国内学者对智慧馆员的研究多基于服务转型和网络及信息技术发展的推动,缺少对智慧馆员成长具体问题的深入探讨及智慧馆员队伍建设的个案研究。造成这种现状的主要原因有两方面:一是国内智慧图书馆研究领域尚处于起步阶段,虽然部分较具实力的大型图书馆已初步建成“智慧型”,但在图书馆智慧化进程中存在重技术、轻人才的情况,缺少与之相适应的馆员队伍;二是我国尚未建立具有普适性和权威性的图书情报工作者职业能力体系,缺乏入职资格标准,各图书馆根据自身发展需求及目标选拔、引进人才,导致不同层次的图书馆馆员能力水平参差不齐。因此,必须积极推进图书情报工作者职业能力体系建设,建立入职资格标准,并在实践中学习和借鉴国外优秀管理模式和经验,促进馆员的智慧化转型。