隋炀帝的佛教政策与文化经略

王 璐

(西安博物院 业务研究部,西安 710010;西北大学 历史学院,西安 710127)

隋文帝开皇年间,晋王杨广曾积极推进弘佛政策,以此作为文化策略迎合父母的信仰,从而谋求储贰之位,其崇佛目的并不单纯(1)参见王璐《晋王杨广佛教经营中的政治经纬——以其僚属群体为着眼点》,载于《佛学研究》2021年第1期。。开皇二十年(600),杨广顺利登上太子之位,成为隋帝国的合法继承人。隋文帝在统治的最后几年间,向天下各州111座寺院广颁舍利塔,塑造自己佛教转轮王的形象,以资教化、巩固统治[1]。仁寿四年(604)七月,64岁的隋文帝杨坚去世。杨广随之位登大宝,并于次年改元大业,这也宣告着炀帝时代的正式到来。杨广在即位后参与佛教活动的积极性有所下降,甚至还施行了部分对佛教的限制政策。大业五年(609),杨广下令裁汰僧尼,全国上下甚至出现了“因僧废寺”的现象[2]1156。前辈学者在论及此事时指出,杨广此举是对文帝一味佞佛、滥度僧尼政策的修正,表现了杨广“崇信佛教,但不佞佛”的特点[3]。以往学界在论及炀帝即位后诸政绩时,多注目于其营建东都、修筑运河等事迹,然而分析杨广登基后的佛教政策可以看出,作为其政治策略的一个展开方面,杨广的佛教经营也反映了其施政理念与政策走向。

一、东都慧日、法云二道场的营建及其意义

大业初年,杨广下令,命全国郡县改佛寺之称为道场,改道观为玄坛[4]736。其实,在坐镇江都时期,杨广就已在自己的辖地推行此策:昔居晋府,盛集英髦。慧日、法云道场兴号;玉清、金洞玄坛著名。四海搜扬,总归晋邸,四事供给,三业依凭,礼以家僧,不属州省。迄于终历,征访莫穷(2)道宣《集古今佛道论衡》卷2《隋两帝重佛宗法俱受归戒事》,《大正新修大藏经》第52册,新文丰出版公司,第379页。。在当时的江都,杨广设置有慧日、法云两所佛寺,以及玉清、金洞两所道观,并分别以“道场”“玄坛”为称。另外,《续高僧传》卷11《吉藏传》中还有“炀帝晋藩置四道场,国司供给”的记载[2]392。从中可见,慧日、法云、玉清、金洞合称“四道场”。隋亡前,江都四道场皆是香火鼎盛,且四道场在管理划分上并不隶属于州省,至于资费开销,则是由“国司”供给。尤其在佛教方面,慧日、法云二道场之僧侣,被视为晋府家僧。

杨广即位后发出了营建东都的诏令,决意以洛阳为新都。大业元年(605)三月,他再次下诏,命尚书令杨素、纳言杨达两位宰相和曾经负责营建隋大兴都城的将作大匠宇文恺营建东都。次年,即大业二年(606)四月,杨广举办了盛大的入城仪式以宣告新都建成[4]65。在新都洛阳,杨广也设置了慧日道场,作为东都的佛教弘法中心:于时大业初岁,隋运会昌。义学高于风云,搢绅峙于山岳。皆拥经讲肆,问道知归。 踵武相趋,遐迩鳞萃。……自尔四海标领,盛结慧日道场[2]486。另据《大业杂记》:入景运门内,道左有内史内省、秘书内省……道右,命妇朝堂、惠日法云二道场、通真玉清二玄坛、接西马坊[5]。可以看出,东都洛阳内仍置有惠日(即慧日之通写)(3)在《续高僧传》卷9,载有多位隶属于“隋东都内慧日道场”的名僧传记,可见《大业杂记》之中的“惠日道场”即为“慧日”之通写,实则为同寺。、法云二佛教道场,与通真、玉清二道教玄坛。其中,佛教慧日、法云二道场保留了杨广在江都时期设置佛寺之名,可以看做是杨广对江都时期二道场的复刻,而东都道教玄坛之名则与江都时期有所出入,难以将其等同视之。

值得注意的是,慧日、法云二道场均位于大兴的皇城景运门之内,在宫禁之中与内史内省、秘书内省呈左右平列。在《续高僧传》之中,多将东都慧日道场记作“东都内慧日道场”,由此可见东都四道场的“内道场”性质(4)据日本学者高雄义坚考证,早在汉桓帝时期,就有朝臣上奏,建议在宫中建黄老浮图之祠。西晋太康元年(381),晋武帝曾经也在宫内立有精舍,但保有时间很短。因而隋东都内道场便是中国佛教史上最早的内道场,在唐宋时期亦有所继承。参见高雄义坚《支那内道場考》,收入《龍谷大学史学会会報·龍谷史壇》1932年(总)第18辑。。高雄义坚曾对内道场进行了详细考证,他指出,内道场即是设置于宫廷之内以便佛事修业之用的精舍,且其内道场之名即源自于隋炀帝时代[6]。

其实在江都时期,从杨广所设立的四道场直接划归晋王府管辖供养就可以看出,那时的慧日、法云二道场即有些许佛教内道场性质。《续高僧传》卷17《释慧越传》中载,慧越法师在开皇年间被杨广召入江都慧日道场,该传记中,以“晋府慧日道场”“慧日内道场”两名称之[2]641。直至杨广登基后营建东都再设慧日法云内道场,充分反映出杨广对自己在开皇年间江都任上大力推行的弘法事业之高度肯定,因而愿意将其继续延伸至统治时期,一以贯之。此外,此举还反映了宗教与王权政治关系的进一步公开化、密切化,这也意味着大业年间及其后佛教与政治联系愈发密切的发展趋势。

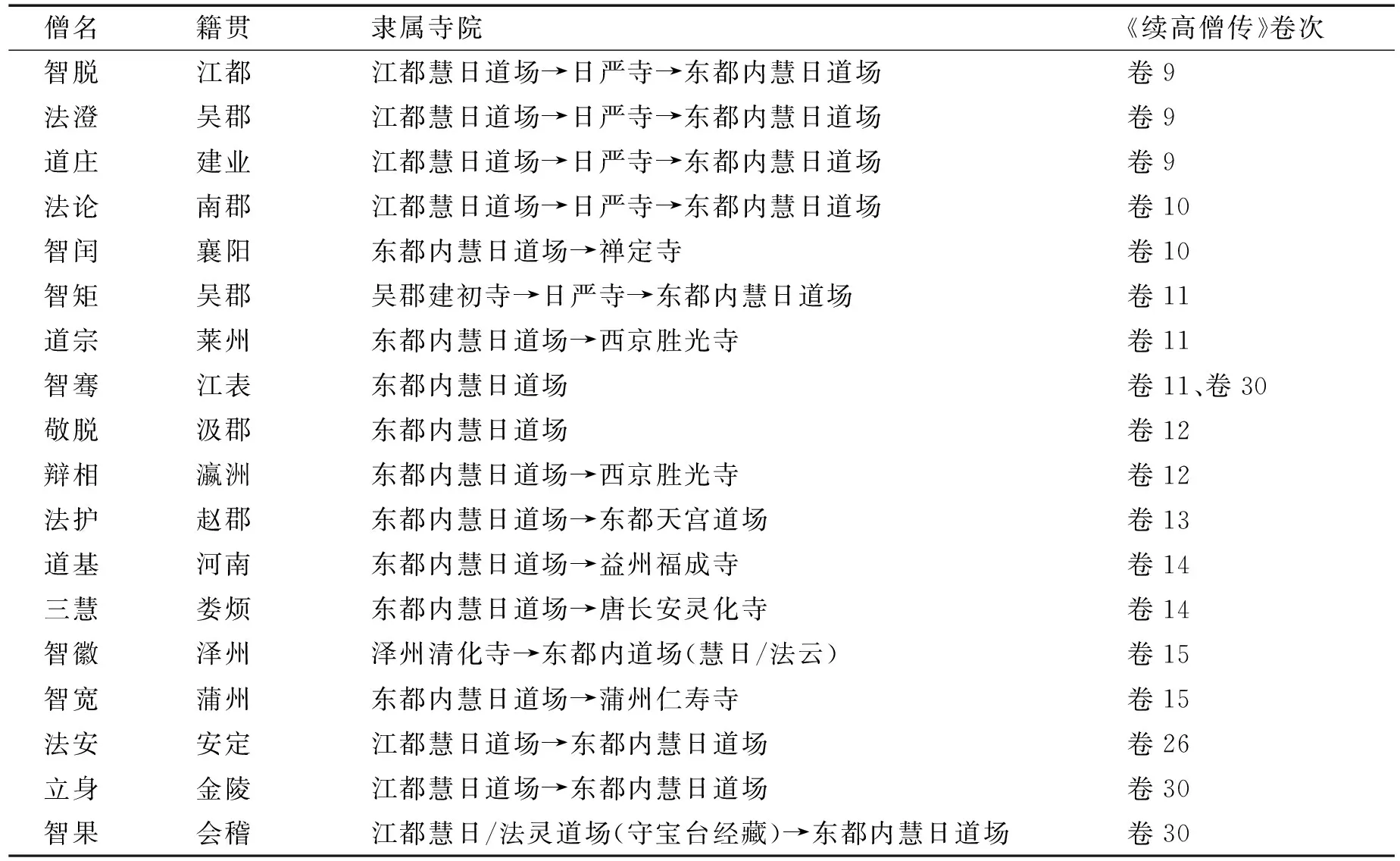

东都慧日、法云二道场是杨广江都时期佛教政策之延续,不仅表现在其名称的一致性和内道场性质的贯彻之上,还更加直观地表现在入住僧侣的“履历”之中。笔者考察《续高僧传》中大业年间曾住东都内道场诸僧隶属寺院情况的迁转(见表1)。

表1 大业年间东都内道场住僧一览表

从表1中可以看出,与开皇年间的江都一样,东都二道场中,亦是慧日之名盛于法云,是大业年间毫无争议的东都佛教弘法中心。上表中共计僧侣18人,其中曾居江都慧日道场或大兴日严寺的有8人,约占全体人数的二分之一。八名僧侣中,仅释法安一人为关陇地区出身,其余7人皆为江南人士,是杨广在扬州总管任上所延请招揽的。且释法安与杨广的交结亦始于其江都任上,法安专程前往江都投入晋王府,成为杨广家僧,并自那以后在江都生活十年之久[2]1015。

东都内慧日道场内集结了这样一批南方佛教流派名僧,他们在开皇时期便跟随杨广左右,是其十余年来佛教经营最忠实的见证者、参与者。杨广得位后,于对其具有重要战略意义的新都洛阳复刻江都时期的弘法基地——慧日、法云二道场,充分表现出他对开皇年间佛教经营策略与所得成果的肯定。从东都内道场保留江都道场之名,以及坚持沿用开皇家僧等举措可以看出杨广对宗教文化的重视。同时可以看出,杨广希望新都洛阳的宗教界可以保持开皇年间其佛教经营的方向,并在传承中得到发展。另外,寺庙的内道场性质在此次东都内道场的营建中得到了强调,意味着大业年间佛教与王权联系的进一步密切化,同时,也意味着杨广对佛教的运用和控制得到了进一步的强化。

二、南北方佛学风尚的融合

东汉以来,天下成南北分裂之势时日已久。清朝经学家皮锡瑞认为,魏晋南北朝是“经学的分立时代”[7],可以见得,隋运之初,南北方的各方面风尚大为迥异。《隋书》卷75《儒林传》记载南北方学风之异时有云:“大抵南人约简,得其英华,北学深芜,穷其枝叶。”[4]1703隋初学者颜之推亦云:“今北土风俗,率能躬俭节用,以赡衣食;江南奢侈,多不逮焉。”[8]

南北方文化习俗、思想观念相去甚远,而这显然不符合统一王朝对于思想意识形态高度统一的要求。开皇九年(589)隋一统南北后,南北方风尚的合流成为时代发展的必然趋势。出身于关陇集团的文帝杨坚生长于浓郁的北朝文化氛围之中,平陈后即在南方推行包括行政区划、官员任免、户籍制度在内的一系列北方制度,引起了江南地区人民的反感情绪,最终招致开皇十年(590)的江南复叛[9]。其后,为平叛江南,文帝开始调整文化策略,派晋王杨广坐镇江南,采取怀柔政策,进一步促进南北方文化的磨合与交融。杨广曾是平陈统帅,又有一位出身萧梁的妻子,与江南颇有渊源。他到任后即采取了包括结交江南人士、推崇江南文化等一系列文化政策,促进南北方文化融合。因杨广特有的“南方文化情结”,他在即位后依然大力推进南北方文化的交流与融合,甚至在文化评价方面出现“扬南抑北”的倾向(5)参见牟发松《论隋炀帝的南方文化情结——兼与唐太宗作比》,载于《文史哲》2018年第4期。。袁刚指出,隋代南北经学统一进程中,从本质上讲,其实是南学压倒了北学,杨广在其中起到了至关重要的作用[10]。

笔者尝论,自开皇九年以来,在杨广的大力推动之下,南方佛教逐渐为文帝所接纳,逐渐在大兴佛教界占据了一定的位置。作为杨广文化统一政策的一个方面,南方佛教在其推崇下影响力日益增加,南北佛教风尚在大业年间进一步走向融合。正如日本学者横超慧日所言:“隋代的佛教信仰,就像政治上的南北统一一样,也存在着两者综合的现象。”[11]

隋统一天下后,吉藏法师于会稽嘉祥寺弘扬佛法,因此后世亦称他为嘉祥大师。吉藏对智颇为崇敬,《国清百录》卷4记载了开皇十七年,吉藏请智讲《法华经》以及求教的书信,信中如此写道:“久愿伏膺甘露,顶戴法桥。吉藏自顾慵讷,不堪指授。但佛日将沉,群生眼灭,若非大师弘忍,何以克兴?伏愿广布慈云,启发蒙滞。吉藏谨当竭愚,奉禀诲诱,穷此形命,远至来劫。”(6)参见灌顶《国清百录》卷4《吉藏法师书第一百二》,《大正新修大藏经》第46册,第821页。

从吉藏所开讲的经论内容可以看出,他在佛教义学方面的造诣非寻常名僧可比。三论、大品、智论内容深奥难解,都以玄理精深而著称。吉藏对于佛经义理的深入钻研,无疑是其南方佛学流派偏尚的体现。同时,吉藏也为大兴佛教界带来了一股颇具南朝气息的佛理清谈之风,他在玄谈方面造诣极高:见其状则傲岸出群,听其言则钟鼓雷动,藏乃游诸名肆,薄示言踪,皆掩口杜辞鲜能其对[2]401。《续高僧传》卷9《释智脱传》《释僧粲传》也都提及吉藏在佛学辩论上的成就。以吉藏为代表,大业年间大兴佛学界的清谈之风变得十分盛行。据《续高僧传》卷9《僧粲传》载,大业五年(609),杨广之子齐王杨暕在其西京宅邸召集了三十余名论士,大辩佛义,吉藏与僧粲二人皆参与其间,舌战群雄,妙语连珠,从中午到晚上,来回辩论四十余轮,最终取得了论战的胜利。经过此事,齐王暕愈发礼待吉藏与僧粲,并“躬奉尘尾什物”,以表彰其辩论之功[2]332。

赵翼在《廿二史札记》中谈及南朝佛教的清谈之风时如此说道:“又梁时五经之外,仍不废老、庄,且又增佛义。……至隋平陈之后,始扫除之。盖关、陕朴厚,本无此风。……故不禁而自消也。”[12]赵翼认为,隋平陈后,清谈之风就已被彻底消除,然而从以上论述中可知事实并非如此,大业年间,佛教界清谈之风仍旧盛行,且此风气还被“关陕朴厚,本无此风”的北朝杨氏家族所推崇和提倡,可以从中看出隋代南方佛教习俗之北传与南北方佛教习俗的融合。另外,此前有学者详细梳理了《续高僧传》中出现的137名隋代僧侣在隋期间所修佛法,发现以往南朝所盛行的钻研义学之道至大业时期已经北传,不再是南方教徒的专利。南朝盛行的涅槃、摄论、般若三论等义学此时皆已流入北方,且颇受追捧,而原属于北方佛教传统的禅定之学,经天台宗的发扬,也在南方蔚然成风[13]。从本文上一节所列的表格中亦可看出,大业年间新营建的东都洛阳佛教内道场之中不乏南方僧人的身影,也表明了南北方佛教的进一步融合。

三、杨广译经事业与佛教外交——以倭国遣隋使国书的佛教性为例

除了秉承延续开皇年间的经营佛教政策外,杨广对译经一事也颇为注重。大业二年(606),他下敕于东都洛阳洛水之南的上林苑设立翻经馆,“搜举翘秀,永镇传法”[2]42。《大业杂记》中对杨广组织译经之事有如下记载:门南洛水有翊津桥,通翻经道场。新翻经本从外国来,用贝多树叶,叶形似枇杷叶而厚大,横作行书,约经多少,缀其一边,牒牒然,今呼为“梵夹”[5]5。可见,大业年间洛阳民众对翻经道场从印度引经翻译的印象颇为深刻。

其实,隋代对于译经之事的重视并非始自杨广,文帝杨坚即位之初,有意兴隆佛教,于是延请印度僧侣那连提黎耶舍、阇那崛多等人入住大兴善寺,在大兴善寺住僧昙延等三十余位僧侣的协助下广译经书,并取得了相当可观的译经成果(7)那连提黎耶舍于隋世共译经十五部,合八十卷;阇那崛多译经三十七部,合一百七十六卷。可参考《续高僧传》卷2《那连提黎耶舍传》,第36页;《续高僧传》卷2《阇那崛多传》,第41页。。但值得注意的是,大业年间隋对东亚诸国的佛法传授,是并未在文帝时代得见的。大业年间,三韩、倭国僧人颇有入隋学法者,那时的鸿胪寺,便成为了外国僧人学习佛法之地。据《续高僧传》卷12《释净业传》记载:大业四年(608),召入鸿胪馆,教授蕃僧[2]409。同书卷13《释静藏传》载:大业九年,召入鸿胪,教授东蕃[2]436。卷15《释灵润传》载:大业十年,被召入鸿胪,教授三韩[2]536。山崎宏指出,在此期间,日本留学僧与三韩留学僧于鸿胪寺共学,一同接受佛法教育[14]。

此前,河上麻由子探讨中国与诸国之间的佛教交流之事,同时整理分析了隋代存在的五次“佛教朝贡”,发现其皆存在于文帝时期(8)河上麻由子提出了“佛教朝贡”的概念,并将其中称赞中国天子为佛教圣王为主的朝贡称为“崇拜型”,进献给中国天子佛教文物(佛经、佛像等)的“贡献型”,请求中国天子赠送佛教相关经疏、佛像的称赞中国天子为佛教圣王为主的称为“请求型”。详细参见河上麻由子《古代アジア世界の対外交渉と仏教》,山川出版社,2011年版,第46-49页。。从中可以看出,文帝时期的对外佛教往来,隋王朝总是以一种“受朝”的大国姿态,被动接受他国的朝贡,有时或赐予其法器,但并未与来访国进行佛理上的交流、真正地输出佛法思想,与杨广时期接纳蕃僧在都城内学习佛法的态度并不相同。这样的差异或许根源于杨坚与杨广不同的治国理政方略。气贺泽保规认为文帝一直以来坚持关中本位路线,而杨广则力求脱离关中本位路线,在更为广阔的区域内重新构筑权力,这也包括了实施积极主动的东亚政策[15]。杨广即位后,推行了包括编纂《西域图记》、西征吐谷浑、集诸蕃首长于洛阳、与倭国遣使往来、远征高句丽等在内的一系列活跃外交活动,一改文帝时期狭隘的国际关系政策[16]。

韩昇对“佛教外交”的定义为,利用佛教从事的外交活动即可称为“佛教外交”,而这一形式并非倭国的首创,而是自南北朝时期便存在于东亚国家之间[17]。作为杨广积极对外政策文化层面的一环,东亚诸国之间的佛教外交也于大业时期愈发频繁活跃了起来,前述于鸿胪寺教授“东蕃”“三韩”诸僧佛法,就是其文化交流策略的一个展开。而这些僧侣在隋学到的佛理显然也被带回了自己的国度,并为本国文化所广泛接受。以大业三年(607)遣隋使访隋所呈上的国书为例,即可见其一斑。《隋书》卷81《倭国传》载:大业三年,其王多利思比孤遣使朝贡。使者曰:“闻海西菩萨天子重兴佛法,故遣朝拜,兼沙门数十人来学佛法。”其国书曰:“日出处天子致书日没处天子无恙”云云[4]1825。关于这段遣隋使的致书,中外学界已有诸多研究。东野治之指出,“日出处”“日末处”源自于佛经《大智度论》中的说法,并得到了学界的一致认可[18]。韩昇提出,招致炀帝反感的国书用语并非是“日出处”“日末处”的说法,而是倭王以“天子”自称,与隋天子并举而无上下之别的措辞[17]。

除《大智度论》外,从上引遣隋使国书中对“天子”概念的理解中,或许还可以看出《金光明经》对其认知的影响。在中华文明的概念中,天子是独一无二的至尊称谓,天下仅有一人可得此称。然而在佛教经典《金光明经》之中,佛教用语“天子”可以指代同期多位君王:“云何是人,得名为天?云何人王,复名天子?生在人中,处王宫殿,正法治世,而名为天?……因集业故,生于人中,王领国土,故称人王。处在胎中,诸天守护,或先守护,然后入胎;虽在人中,生为人王,以天护故,复称天子。三十三天,各以己德,分与是人,故称天子。”(9)昙无谶译《大正新修大藏经》第16册,《金光明经》卷3《正论品》,第347页。《金光明经》认为,能够治理正法之世的国王即可被称为“天子”,这样的概念并不强调“天子”的唯一性。文帝在开皇十七年(597)敕僧彦琮修《金光明经》,以塑造自身正法国王形象来抵抗三阶教的末法思潮(10)文帝时期奉敕编修的《合部金光明经》中也摘引了此段偈言,参见宝贵合《合部金光明经》卷6《正论品第十六》,《大正新修大藏经》第16册,第390页。。那么可以说明《金光明经》中的诸概念便是得到隋廷认可的。倭国使臣使用的“天子”这一词,或许便是来源于《金光明经》,并非有意冒犯挑衅隋天子,而是为表明自己亦为“正法国王”的身份。

从倭国在外交文书上使用佛教用语之举中亦可看出,古代倭国试图通过佛教与古代东亚世界的中心——隋国建立关系,从而说明佛教在此间国际交流中占据相当重要的地位。作为杨广积极的东亚外交政策的一个方面,隋与各国之间的佛理交流、佛教外交在大业年间亦得到了蓬勃发展,是隋代佛教与政治发展联系进一步紧密化、广泛化的具体表现。

综上所述,杨隋一代,文帝、炀帝两位君王皆与佛教有着极为密切的联系,且均实行积极的佛教政策。本文通过考察隋炀帝杨广在大业年间所推行的佛教政策,由此既说明他崇信佛教但不佞佛,又反映他对于自己在开皇年间佛教经营的肯定,表现了杨广佛教思想在更广阔范围内的传承与延续,更显示了当时佛教与王权政治间关系的广泛化、密切化趋势。隋炀帝以佛教作为其文化经略的一个方面,有益于隋王朝的思想统一;当时亦是隋廷外交活跃之际,佛教外交成为隋参与国际文化交流的途径之一。