《王安石全集》误收之《相鹤经》相关问题考辨*

邱志诚

历代史志书目著录有浮丘公《相鹤书》(或称《相鹤经》)一书,如《隋书·经籍志》记“浮丘公《相鹤书》……二卷”[1]1039;《旧唐书·经籍志》载“《相鹤经》一卷浮丘公撰”[2]2035;《新唐书·艺文志》载“浮丘公《相鹤经》一卷”[3]1538;《宋史·艺文志》亦加著录,但记作者为“赵浮丘公”[4]5257;南宋类书《古今合璧事类备要》则记作者为“李浮丘伯”[5]第941 册,308;《直斋书录解题》较审慎,著录为“称浮丘公撰”[6]380。而今诸家所编《王安石全集》皆载《相鹤经》一文,如20世纪初沈卓然编校的《王安石全集·王安石文集》①,20世纪末秦克、巩军标点的《王安石全集》②,直至近年王水照主编的《王安石全集·临川先生文集》③等。实际上,北宋黄伯思《跋慎汉公所藏〈相鹤经〉后》即考称:“(《相鹤经》)流俗误录著故相国舒王(王安石)集中,且多舛午。”[7]147刘成国《王安石年谱长编》据此亦指出:“非公所撰,而误著集中。诸家书目通常著录为‘浮丘公撰’。”[8]1942《相鹤经》是否浮丘公所作?到底成书于何时?传承有自的浮丘公《相鹤经》何以会被误收入《王安石全集》?是因为黄伯思所谓的流俗之误吗?本文欲就此再加考辨,以把问题彻底弄清楚。

一、浮丘公《相鹤经》之成书与流传

浮丘公《相鹤经》虽在历代史志书目中被视为“书”,今所见者只是一篇不足300 字的短文。浮丘公或作浮邱公、浮丘伯,最早见于刘向《列仙传》:“王子乔,周灵王太子晋也。好吹笙,作凤鸣。游伊洛间,道士浮丘公接上嵩山。三十余年后,来于山上,告桓良曰:‘告我家,七月七日待我缑氏山头。’果乘白鹤驻山颠,望之不得到,举手谢时人而去。”[9]2712然《列仙传》并不言其有相鹤之书。最早提到《相鹤经》一书的是唐初颜师古注《汉书》:“《相鹤经》云:‘鹤寿满二百六十岁则色纯黑。’”[10]2543然并未言该书为浮丘公作。最早记浮丘公撰《相鹤经》者为前揭《隋书·经籍志》,其云:“浮丘公《相鹤书》……二卷。”稍晚李善注《文选》讲得更加确切:“《相鹤经》者,出自浮丘公。公以自授王子晋。崔文子者,学仙于子晋,得其文,藏于嵩高山石室。及淮南八公采药得之,遂传于世。”[11]631

相术在中国虽渊源甚早,如春秋战国伯乐、九方皋之相马,姑布子卿、唐举之相人。但《史记》载相吕后、汉惠帝、汉高祖者仅称之曰“老父”[12]346,可见至司马迁时代尚无“相者”“相士”之称,相术仍未流行。相术的流行是在东汉曹魏时期人物品评之风兴盛、道教兴起之后,是所谓“形法学”,并成为道教五术之一。此后方有相人相畜之书,历代史志形法类书目所收大多即此类著作,最早的是《汉书》所载《相人》《相六畜》《相宝剑刀》《宫宅地形》四种。因此,笔者认为《相鹤经》大约成书于魏晋南北朝时期,撰者很可能为道流人士。由于此时道教兴盛,而鹤为道教仙禽,春秋时浮丘公又传为道士之成仙者,故撰者乃将此书托其名下。这正是关于《相鹤经》的记载首见于唐初,而不见于先秦、秦汉时期的原因。《相鹤经》一书原名或为《相鹤书》,故成书于显庆元年(656年)的《隋书·经籍志》所记为《相鹤书》;但既被托名于道教神仙浮丘公,可能人即因之改称其为“经”,故分别成书于贞观十五年(641年)、显庆三年(658年)的颜师古《汉书》注、李善《文选》注均记为《相鹤经》。

二、《王安石全集》收《相鹤经》为沿袭之误

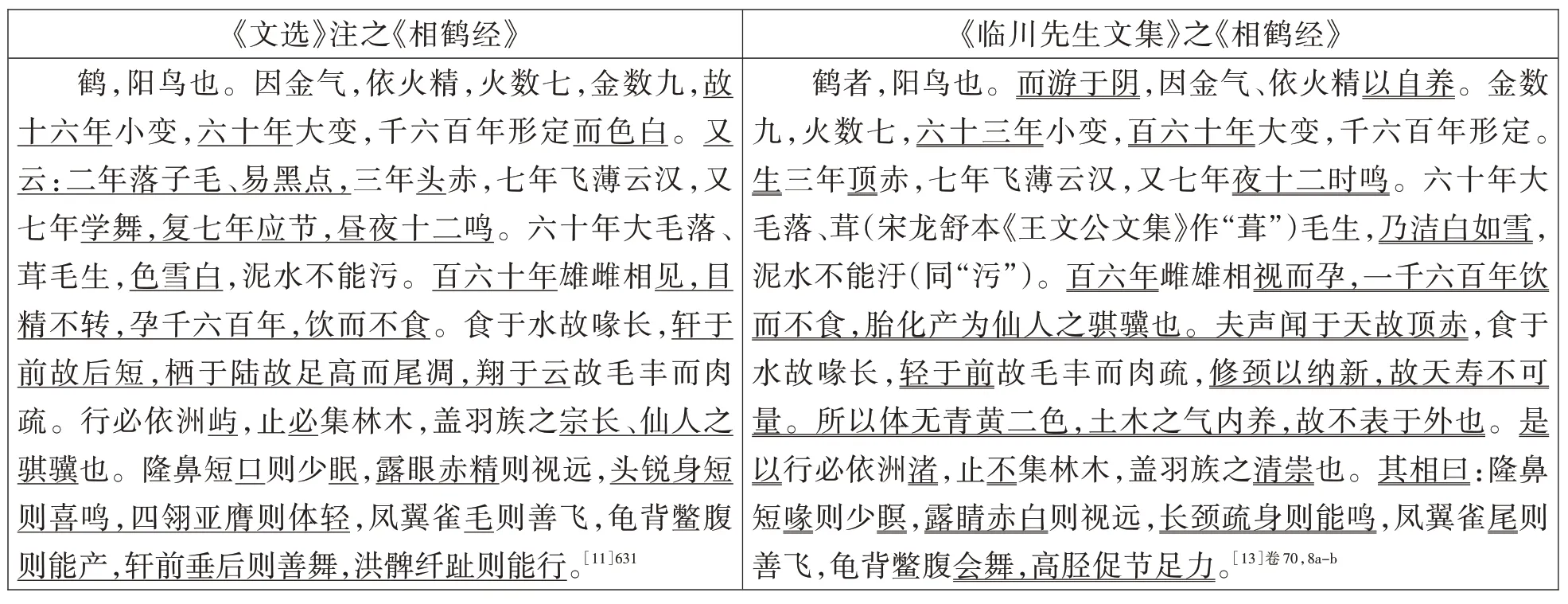

值得庆幸的是,《文选》注文引录了《相鹤经》,可以与王安石文集中的《相鹤经》比较,考知黄伯思所谓的“舛午”。为清眉目,兹将二者汇总为下表,不同之处分别以单下画线、双下画线标出:

《文选》注之《相鹤经》鹤,阳鸟也。因金气,依火精,火数七,金数九,故《临川先生文集》之《相鹤经》鹤者,阳鸟也。而游于阴,因金气、依火精以自养。金数十六年小变,六十年大变,千六百年形定而色白。又九,火数七,六十三年小变,百六十年大变,千六百年形定。云:二年落子毛、易黑点,三年头赤,七年飞薄云汉,又生三年顶赤,七年飞薄云汉,又七年夜十二时鸣。六十年大七年学舞,复七年应节,昼夜十二鸣。六十年大毛落、毛落、茸(宋龙舒本《王文公文集》作“葺”)毛生,乃洁白如雪,茸毛生,色雪白,泥水不能污。百六十年雄雌相见,目泥水不能汙(同“污”)。百六年雌雄相视而孕,一千六百年饮精不转,孕千六百年,饮而不食。食于水故喙长,轩于而不食,胎化产为仙人之骐骥也。夫声闻于天故顶赤,食于前故后短,栖于陆故足高而尾凋,翔于云故毛丰而肉水故喙长,轻于前故毛丰而肉疏,修颈以纳新,故天寿不可疏。行必依洲屿,止必集林木,盖羽族之宗长、仙人之量。所以体无青黄二色,土木之气内养,故不表于外也。是骐骥也。隆鼻短口则少眠,露眼赤精则视远,头锐身短以行必依洲渚,止不集林木,盖羽族之清崇也。其相曰:隆鼻则喜鸣,四翎亚膺则体轻,凤翼雀毛则善飞,龟背鳖腹短喙则少瞑,露睛赤白则视远,长颈疏身则能鸣,凤翼雀尾则则能产,轩前垂后则善舞,洪髀纤趾则能行。[11]631善飞,龟背鳖腹会舞,高胫促节足力。[13]卷70,8a-b

据上表可见,两文虽文字有异,但大体仍同。因此可以肯定,所谓王安石撰《相鹤经》确即传为春秋浮丘公所著之《相鹤经》。而黄伯思所说的“舛午”,自是两文文字相异之处。那么,王安石《相鹤经》异于浮丘公《相鹤经》之处是王氏所改易吗?并不是。如“而游于阴”等语,唐初类书《艺文类聚》引淮南八公《相鹤经》即已见之:“鹤,阳鸟也,而游于阴。”[14]2318此淮南八公《相鹤经》即浮丘公《相鹤经》,为行文方便,后文再予论证。

既然如此,何以会将浮丘公《相鹤经》误为王安石所撰呢?原来,王安石在熙宁十年(1077年)元旦曾手书《相鹤经》④,因此后人在编刻王氏文集时即误以为是其所撰文章而将之编入集中。王氏文集最早版本为宋徽宗重和元年(1118年)其弟子薛昂奉诏所编纂稿本,然未刊行,已佚。宋高宗绍兴十年(1140年),知抚州詹大和刻有《临川先生文集》(通称临川本),此本虽佚,但有明嘉靖三十九年(1560年)何迁覆刻本,《相鹤经》即载于此本卷七〇《杂著》之中⑤。绍兴二十一年(1151年),提举两浙西路常平茶盐公事、王安石曾孙王珏在杭州亦刻有《临川先生文集》,即所谓两浙西路转运司刻本(通称杭州本),今存元明递修本,此本《相鹤经》亦载于卷七〇《杂著》之中⑥。绍兴初又有龙舒郡斋刻公文纸印本《王文公文集》(通称龙舒本)。龙舒本《王文公文集》非常珍贵,国内外仅存两部,且均非完帙。一为刘启瑞食旧德斋原藏本,存卷一至卷三、卷八至卷三十六、卷四十八至卷六十、卷七十至卷一百,计76 卷;二为日本宫内省图书寮藏本,存卷一至卷七十。1962年中华书局上海编辑所以两残帙配合影印出版了全帙的龙舒本《王文公文集》。食旧德斋藏本后收藏于上海博物馆,复佚去卷一七至卷二十,计4 卷,因此中华书局1962年影印本遂在一定程度上有了原本不可替代之价值。《相鹤经》即载于龙舒本《王文公文集》卷三三《杂著》中⑦。后世史志书目如清《八千卷楼书目》载“《相鹤经》一卷,宋王安石撰”[15]中册,88,显系据王氏文集著录,使此错讹流播更广。今人编王安石全集率上承诸本而不察,遂皆沿袭而误。事实上王安石手书《相鹤经》结尾部分明确记叙了文章来历(当据自前揭《文选》李善注):“其文,李浮丘伯授王子晋,又崔文子学道于子晋,得其文藏嵩山石室,淮南公采药得之,遂传于近代(龙舒本脱‘近’字)。熙宁十年正月一日临川王某降。”[13]9a署款龙舒本作“临川王安石修”[16]16a,明覆刻宋临川本作“临川王某笔”[17]9a。看来读书不细心而致误者,古人亦有。

三、《相鹤经》《相鹄经》实为一书

前揭《艺文类聚》引有“淮南八公《相鹤经》”一书十数字,北宋初期类书《事类赋注》亦略引其文⑧;而《隋书·经籍志》《通志·艺文略》又著录有“淮南八公《相鹄经》”一书。清姚振宗指二书当即一书,但系推测而未予证实。恰《太平御览》载有淮南八公《相鹤经》全文:

鹤者,阳鸟也。而游于(阳)[阴],因金气、依火精以自养。金数九,火数七,故七年小变,十六年大变,百六十年变止,千六百年形定。体尚洁故其色白,声闻天故头赤,食于水故其喙长,轩于前故后指短,(楼)[栖]于陆故足高而尾凋,翔于云故毛丰而肉疏。大喉以吐故,修颈以纳新,故生天寿不可量。所以体无青黄二色者,木土之气内养,故不表于外。是以行必依洲屿,止不集林木,盖羽族之宗长、仙人之骐骥也。鹤之上相:瘦头朱顶,露眼黑精,高鼻短喙,颊耳,长颈促身,燕膺凤翼雀(毛)[尾],龟背鳖腹,轩前垂后,高[足]粗节,洪髀纤指,此相之备者也。鸣则闻于天,飞则一举千里。鹤二年落子毛、易黑点,三年产伏,复七年羽翮具,复七年飞薄云汉,复七年舞应节,复七年昼夜十二时鸣,声中律。复百六十年不食生物,复大毛落、茸毛生,雪白或纯黑,泥水[不能]污。复百六十年雄雌相见,目精不转而孕,千六百年饮而不食。鸾凤同为群,圣人在位则与凤凰翔于甸。[18]卷916,5a-b

而据明谢肇淛《文海披沙》所记,淮南八公《相鹄经》亦有“百六十年雌雄相视,目精不转而孕”[19]405一语。可见,姚振宗的推测是正确的,《相鹤经》《相鹄经》确为一书。前揭李善注《文选》有言“淮南八公采药得之(指浮丘公《相鹤经》),遂传于世”,此应即后世改易《相鹤经》作者“浮丘公”为“淮南八公”之由。至于又记《相鹤经》书名作《相鹄经》,当系古“鹄”“鹤”二字音近义通所致,如《庄子》“夫鹄不日浴而白,乌不日黔而黑”[20]128之“鹄”即通“鹤”。

将淮南八公《相鹤经》与浮丘公《相鹤经》、王安石《相鹤经》比较,三者内容大体相同。换言之,所谓淮南八公《相鹤经》、王安石《相鹤经》实皆传为浮丘公撰之《相鹤经》。虽《隋书·经籍志》同时著录了浮丘公《相鹤书》、淮南八公《相鹄经》二书,但因当时二书皆佚,说明魏徵等人未能亲睹两书而是据他书转录,故不知淮南八公《相鹄经》实即浮丘公《相鹤书》。而王安石《相鹤经》异于浮丘公《相鹤经》之处并非全部出于其所改易,基本上乃袭自别本者。然以荆公大改革家、大文学家之识见自信,在书写过程中对个别讹误脱衍之文字而径改之、对个别表述修辞不确不畅之处而手定之者可以想见。笔者以为,如“故天寿不可量(《文选》载浮丘公《相鹤经》无此语,《太平御览》载淮南八公《相鹤经》作‘故生天寿不可量’)”“盖羽族之清崇也(《文选》载浮丘公《相鹤经》、《太平御览》载淮南八公《相鹤经》均作‘盖羽族之宗长’)”之类当是。

结 语

除前揭诸本,宋以后《相鹤经》传世版本颇多,主要有明刻《百川学海》本、明万历二十五年金陵荆山书林刻《夷门广牍》本、明刻《山林经济籍》本、明末清初宛委山堂刻《说郛》本、明末清初《水边林下》本(以《说郛》刻板编印)、清《惜寸阴斋丛抄》抄本、民国扫叶山房石印《五朝小说》本等。除明刻《百川学海》本署“□浮丘公撰”、民国扫叶山房石印《五朝小说》本署“宋浮丘公”外,其余皆归之荆公名下或未署名。最后要指出的是,前揭《汉书》注引《相鹤经》之文、《文选》注引“一举千里,不崇朝而遍四方者也”[11]631、《太平御览》所引“青田之鹤”[18]卷171,4a等引文,均不见于今传《相鹤经》各本,说明《相鹤经》在流传过程中颇多亡佚,这正是《隋书·经籍志》著录该书称“二卷”,至五代、宋初两唐志著录时称“一卷”的原因。据此,前揭李善注《文选》引录之文显非全文,确如宋黄伯思所言仅为“大略”⑨。则其中“又云”一词必非原书所有,乃李善节录之衔接语耳;反过来看,此适为《文选》注引录《相鹤经》为节文之内证。

注释

①参见沈卓然编校:《王安石全集》,大东书局1935年版,第170 页。按:1974年台湾河图洛书出版社又予影印再版。②参见秦克、巩军标点:《王安石全集》,上海古籍出版社1999年版,第300 页。③参见王水照主编:《王安石全集·临川先生文集》,复旦大学出版社2016年版,第1262-1263 页。④参见王水照主编:《王安石全集·临川先生文集》,复旦大学出版社2016年版,第1263页。⑤参见王安石:《临川先生文集》,明嘉靖三十九年何迁覆刻南宋临川本,第8a-9a 页。⑥参见王安石:《临川先生文集》,南宋两浙西路转运司刻元明递修本,第8a-9a 页。⑦参见王安石:《王文公文集》,中华书局1962年版,第15b-16a 页。⑧参见吴淑撰注,冀勤、王秀梅、马蓉校点:《事类赋注》,中华书局1989年版,第374页。按:原文标点作“《淮南八公相鹤经》”。⑨参见黄伯思:《东观余论》卷下《跋慎汉公所藏〈相鹤经〉后》,人民美术出版社2010年版,第147 页。原话是“今完书逸矣,特马总《意林》及李善注鲍照《舞鹤赋》钞出大略”。按:马总(?—823)《意林》成书在贞元二年(786年)或贞元三年(787年)(参见王天海、王韧:《意林校释》,中华书局2014年版,第11 页),晚《文选》约128年,其应抄自《文选》。换言之,《意林》所录亦非全文。该文今本《意林》已佚。