现代汉语时间词的词类标注问题研究*

吴 铭 王仁强

(四川外国语大学词典学研究所,重庆 400031)

0.引言

时间是人类的基本认知范畴,可用于构建更高级的概念与知识系统(Klein 1994:1)。时间与存在的关系曾引起柏拉图、亚里士多德、康德、胡塞尔、海德格尔等诸多哲学家的关注,但至今仍未有定论(方向红2014:14-26)。语言中广泛存在着运用不同表达方式对时间概念进行不精确测量的时间词,汉语也不例外。不过,汉语时间词的词类地位及范围历来备受争议。

时间词的词类地位争议较大。有人将其归入名词或副词次类,也有人认为它是一个独立的词类,还有人认为它不是一个词类概念。比如,丁声树等(1999:4-5,69-72)将时间词视为名词的特殊类;黎锦熙(2007:143)则将其归入副词;吕叔湘(2014:22-25)认为时间词包括时间限制词(副词)、时间名词(今天、明年)以及日期(正月、十五)。朱德熙(1982:37-40,43)、余东涛(2006:15)、郭锐(2018:33-35,199)认为时间词是独立的词类;而陆俭明(1991)则认为时间词不是一个词类概念,指表时间的词语(包括短语、成语等)。尽管时间词的词类地位在理论界分歧较大,但无论《现代汉语词典》(第7版)(下文简称《现汉》)还是《现代汉语规范词典》(第3版)(简称《现汉规范》),都将时间词视为名词的次类。这可从词典凡例或“时间词”词条的释义中看出:《现汉》凡例明确指出,名词有两个附类,即方位词与时间词;《现汉》将时间词定义为“表示时间的名词,如‘过去、现在、将来、早晨、今天、去年’等”;《现汉规范》为“表示时间的名词。如:现在、过去、将来、今天、星期天等”。

时间词的范围分歧较大。一方面,对表时间义的词是否都是时间词存在不同观点。比如,朱德熙(1982:43)和陆俭明(1991)就曾指出,时间词表时间义,但表时间义的并不都是时间词,如时间副词和一般名词就不是时间词;而王佳敏和王文斌(2021)对时间词的范围定义更广,“汉英时间词是指汉英语言中固化表达时间概念的词”,方位词(如“上下、前后”)也被列入其中。另一方面,相同结构是否是时间词也存在纷争。比如,对于“半天、两年、一会儿”等表时量的数量结构,既有认为是时间词的,如陆俭明(1991:25-26)和丁声树等(1999:38-39,69-72);也有认为不是的,如朱德熙(1982:43)和余东涛(2006:15)。时间词的范围在汉语词典之间也矛盾重重。从《现汉》和《现汉规范》对“时间词”词条的释义可知,有些词(如“过去、现在、将来、今天”)都被视为时间词,但对有些词(如“星期天、早晨”)的认识则不同。比如,“星期天”在《现汉》中只是名词(无时间词标签),但在《现汉规范》中则是时间词;“早晨”在《现汉》中是名词次类时间词,但它未被《现汉规范》列为时间词。

综上,时间词的词类地位及范围莫衷一是,基于词典全面考察时间词词类问题的实证研究相对较少且存在一定不足。比如,王仁强(2006:172-183)在考察汉英词典中有关名副词条的词类标注问题时虽兼论了时间词,但只抽样调查了O至Z部词条,考察范围有限。词类标注是衡量词典质量的重要指标,是对词典微观结构中语法信息的充实,对义项的设置、释义、例证极为重要(王仁强2006:57;王仁强2020;刘红蕾2018:19;于屏方,谭景春2021:1)。因而有必要全面、细致地调查现代汉语中时间词的词类标注问题,以期为其提供显性且准确的词类标注信息,从而为汉语教学、词典编纂、教材研编等应用领域提供一定参考。

1.研究设计

1.1 研究问题

(1)汉语词典和汉英词典中,时间词的词类标注情况如何?时间词在词典之间的词类标注类型总体上是否存在显著差异?(2)不同的汉语词典或汉英词典对相同时间词的词类标注是否一致?若不一致,不一致率有多高?

1.2 词典选取

鉴于汉语词典和汉英词典词类标注的对象都是汉语词目(王仁强2006:61-63),时间词的词类标注在汉语词典和汉英词典之间具有可比性。本文基于标注词类的常用大中型权威汉语词典和汉英词典挑选时间词,主要用到两部汉语词典,即《现汉》和《现汉规范》;五部汉英词典,即《新世纪汉英大词典》(第二版)(下文简称《新世纪》)、《汉英翻译大词典》(下文简称《汉英翻译》)、《新时代汉英大词典》(第2版)(下文简称《新时代》)、《汉英词典》(第三版)(下文简称《汉英》)和《ABC汉英大词典》(下文简称《ABC》)。

1.3 数据收集与处理

鉴于《现汉》不仅定义了“时间词”词条,词典正文中也有独立的时间词标签,我们基于《现汉》筛选所有的时间词条目,即至少有一个义项被明确标注为时间词,最终得到90个时间词条目。以此为基础,再在其余词典中逐一比对,最终筛出7部词典共有的时间词条目共75个。由于语音和构词词位变体都是受古今、口书、方普、社团等因素的影响,尽管在语言系统中存在微小差别,但这些差别都是无值的,没有辨义等交际价值(张志毅,张庆云2015:65-73)。于是,我们统一了变体与常体的词类标注,如《汉英翻译》和《ABC》中的“明儿”与《现汉》中“明儿”。对无词类标注但有参见且参见带词类标注时,依据参见词目进行调整,如《新世纪》中的“前日”虽无词类标注,但释义为“=前天”,而“前天”在该词典中被标为名词,故“前日”也相应地调整为名词。为对比时间词的词类标注情况,使用Excel 2019收集时间词在各部词典中的词类标注信息后,再用统计软件SPSS 24.0进行差异性检验,主要用到了2×2与R×C列联表卡方检验,分别考察不同的汉语词典以及不同的汉英词典之间,相同时间词的词类标注类型与条目数量是否具有显著差异。

2.研究结果

2.1 汉语词典中时间词的词类标注情况

如表1所示,时间词在《现汉》和《现汉规范》中均被视为词且词类标注都只有两类情况:唯名和兼类(仅“明后天”例外)。无论《现汉》还是《现汉规范》,唯名时间词的占比都远高于兼类时间词,均值分别为90.60%和9.40%。卡方检验结果表明,汉语词典间对时间词的词类标注在唯名和兼类上不存在显著差异(唯名:χ2=.065,p=.799>α=.05;兼类:χ2=.000,p=1.000>α=.05)。

表1:时间词在汉语词典中的词类标注情况

2.2 汉英词典中时间词的词类标注情况

2.2.1 描述性统计

时间词在五部汉英词典中均有词类标注,详见图1。汉英词典倾向于将时间词处理为唯名(平均85.87%),其次是兼类(7.2%)、唯副(5.33%)、同形(1.07%)和其他(0.53%)。唯名时间词中占比最高的是《汉英》(92%),最少的是《汉英翻译》(73.33%);兼类时间词中占比最高的是《新世纪》和《新时代》(9.33%),最低的是《汉英》(占4%);唯副时间词中占比最高的是《汉英翻译》(17.33%),约为平均水平的3倍,但《新时代》中却未发现一例唯副时间词;同形时间词以及被标为除上述四种情况外即其他类的时间词占比较少,约1%。

2.2.2 差异性检验

时间词的词类标注在汉英词典中更为复杂,共涉及五类情况:唯名、唯副、兼类、同形和其他。由于同形词不是同一个词,故去掉“同形”列(N=371),再合并理论频数较小的“唯名”“唯副”与“其他”列后改为“单类”列。卡方检验结果表明,汉英词典之间对时间词采取单类或兼类的标注策略在词类标注类型与对应的条目数量上不存在显著差异(χ2=2.255,df=4,p=.689>α=.05)。进行第二次卡方检验时,因“同形”与“其他”列涉及的条目数量较少,去掉后将统计方法改为Fisher确切概率法(双侧蒙特卡洛法),最终满足卡方检验的全部条件,结果有效(N=369,5个单元格的期望计数小于5,占比33.3%,最小期望计数为3.96∈[1,5])。汉英词典之间对时间词的词类标注在唯名、唯副和兼类上差异显著(χ2=23.970,p=.001<α=.05)。

图1:时间词在汉英词典中的词类标注情况对比

2.3 时间词的词类标注对比

2.3.1 时间词在汉语词典之间的词类标注不一致情况

尽管相同“时间词”的词类标注类型及条目数量在汉语词典之间总体上未见显著差异,但从词典微观结构逐一甄别后发现,有8个时间词条目的词类标注明显不一致,不一致率达10.67%。表2罗列了《现汉》和《现汉规范》中词类标注不一致的时间词条目及词类标注情况,表3列举了词类标注相互矛盾的两个时间词条目的微观结构。从表3可以看出,两部汉语词典对同一个时间词“半夜”的第一个义项释义及例证大致相同,但词类标签明显矛盾,《现汉》中为“数量词”,《现汉规范》中则为“名词”;对“明后天”的释义相同,但对其所属的语法单位存在认识分歧:《现汉》视为词,有词类标注;《现汉规范》则视为短语结构,未标词类②。

表2:汉语词典中词类标注不一致的时间词及标注情况

表3:汉语词典中“半夜”和“明后天”的微观结构对比

2.3.2 时间词在汉英词典之间的词类标注不一致情况

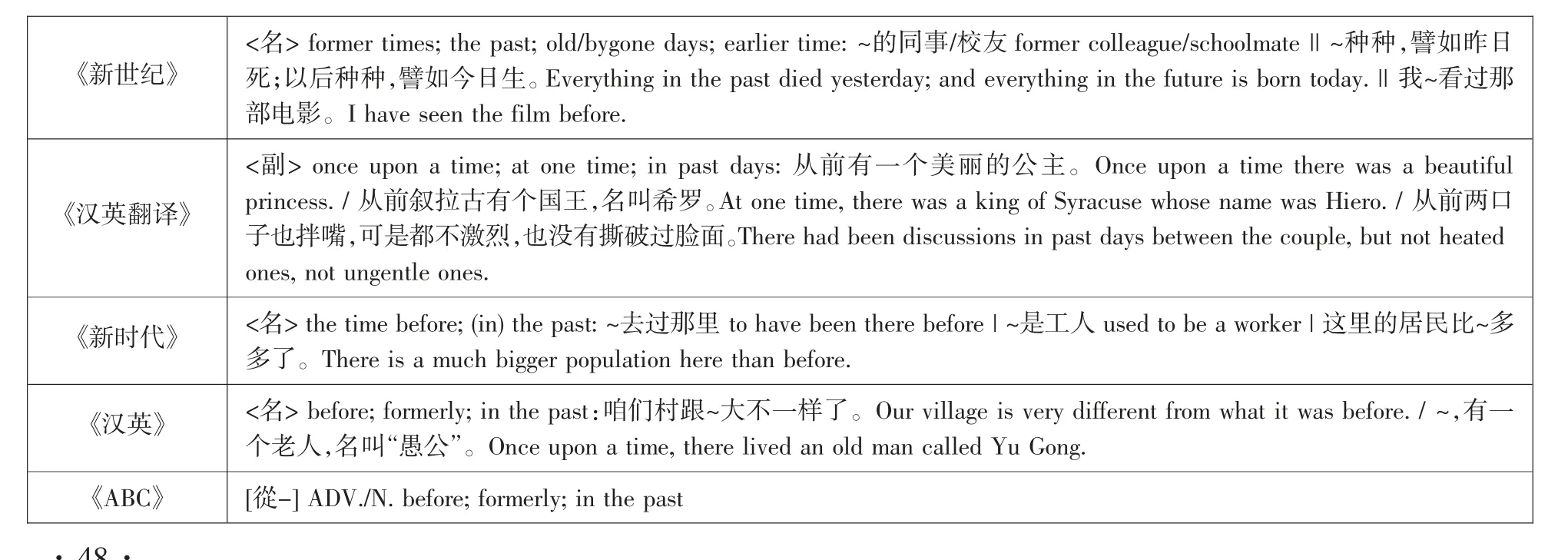

如表4所示,有23个时间词的词类标注在汉英词典之间明显不一致,不一致率为30.67%。表5对比了“从前”在不同的汉英词典中的微观结构。以“从前”为例,不同的汉英词典对相同时间词词类标注的不一致性主要体现在:(1)词类标签分歧明显:《新世纪》《新时代》《汉英》中为单类名词,《汉英翻译》为单类副词,《ABC》为名副兼类。(2)不同词典将相同的语言对应词(context-free equivalents)置于不同的词类标签下。比如,《汉英》与《ABC》对“从前”的释义相同,均为“before;formerly;in the past”,但《汉英》将其置于名词标签下,而《ABC》则在副词标签下③。(3)例证与词类标签不协调:比如,同样做状语修饰功能的例证,有的被置于名词义项下,如《新世纪》中“我从前看过那部电影”;有的则在副词义项下,如《汉英翻译》中“从前叙拉古有个国王”。

表4:汉英词典中词类标注不一致的时间词及标注情况

表5:汉英词典中“从前”的微观结构对比

2.3.3时间词在汉语/汉英词典之间的词类标注不一致情况

如表6所示,汉语词典与汉英词典中词类标注相互矛盾的时间词共25个,标注不一致率约三分之一。不同词典之间,相同时间词条目的词类标注在词类标签、对应词和例证的词性上相互矛盾、分歧明显。比如,对于同一个时间词“从前”,词类标签既有单类名词(《现汉》《现汉规范》《新世纪》《新时代》和《汉英》),又有单类副词(《汉英翻译》),还有名副兼类词(《ABC》);对应词的词性既有名词短语(如《新世纪》中的“former times”、《新时代》中的“the time before”),又有介词短语(如《汉英翻译》中的“once upon a time”),还有副词(如《汉英》中的“formerly”、《ABC》和《汉英》中的“before”);作状语的例证既有被置于名词义项下的(如《新世纪》中“我从前看过那部电影”),又有被置于副词义项下的(如《汉英翻译》中“从前叙拉古有个国王”)。

表6:汉语/汉英词典中词类标注不一致的时间词及标注情况对比

3.讨论

3.1 汉语时间词的词类标注分歧与矛盾

本文考察了时间词在7部大中型权威汉语/汉英词典中的词类标注后发现:(1)汉语词典对时间词的词类标注只有单类名词与兼类两类情况,汉英词典中则更为多样,还涉及单类副词、单类形容词、单类动词等;(2)无论汉语词典还是汉英词典,时间词的词类标注都表现出单类名词倾向;(3)时间词的词类标注在汉语词典之间未见显著差异,但在汉英词典间差异显著;(4)相同时间词条目的词类标注在不同的汉语词典或汉英词典之间相互矛盾,不一致率竟然高达三分之一。

3.2 时间词的词类标注问题动因分析

3.2.1 沿袭科学主义方法论,对“时间词”的词类标注遵循“简约原则”

科学主义(scientism)亦称唯科学主义,指把近代自然科学和生物科学的法则不加批判地直接运用至人文社会科学研究中,是对“科学”的方法和语言的奴性十足的模仿,是一种带有严重偏见的立场(Hayek 1979:19-24)。王仁强(2022)从本体论、逻辑、认识论和价值论等四个维度上反思了科学主义词类研究的方法论弊端。时间词的词类标注无论在汉语词典还是汉英词典中都表现出单类名词倾向,很可能就是由于词典编纂者沿袭了科学主义方法论。

本体论上对“时间词”秉承单层静态词类现实观,无视词类既是概括词的分类,又是个体词的分类,忽视二者的异同。《现汉》对“时间词”的定义为“表示时间的名词”,但该定义却未区分概括词和个体词。假如只有当个体词的词类等于概括词的词类时,才满足《现汉》对“时间词”的定义。那么,《现汉》现有定义与词典条目对“时间词”的实际处理就相互矛盾。这样一来,“未来”“当下”等在概括词层面体现出多种词性的词就不是“时间词”了。

逻辑上沿袭经典一阶逻辑,对“时间词”的词类标注遵循“简约原则”(即兼类要尽可能少),排斥概括词的兼类表征。周韧(2015:505)在理论层面曾明确否认兼类的存在,“汉语词类划分中不应存在兼类的概念。兼类的概念和朱德熙先生的语法观点存在着一系列不可调和的冲突”。但实证研究结果表明,兼类现象是客观存在的(王仁强2014;王仁强2020;王仁强,王端2016),人为减少兼类词的数量甚至否认兼类现象都与语言事实背道而驰。

认识论上对“时间词”的词类标注体现出一种还原论的思维方式,避免出现“范畴不纯谬误”,将“时间词”视为名词或副词的次类,抑或是处理为独立的词类,都是为了极力削减兼类词的数量及兼类类型。比如,“从前”在《现汉》中被处理为名词次类时间词,并不承认该概括词规约化作状语看成是兼有副词性质,这种处理方式与所谓的“词类多功能观”有关。多数学者(如周晓冰1993;张谊生2014:11;黄伯荣,廖序东2017:21)认为时间名词和时间副词都能做状语和句首修饰语,但时间名词的句法功能比时间副词更广,时间名词还能作主宾语(黄伯荣,廖序东2017:21;余东涛2006:13;张谊生2014:11)、介宾短语(黄伯荣,廖序东2017:21;张谊生2014:11)、定语(张谊生2014:11)。与此相对,《汉英翻译》将“从前”处理为单类副词,这种处理方式与黎锦熙(2007:143-144)的观点吻合,他认为时间副词是“专从‘时间流’中区别某种动作的一个时限,或表动时的持续,或表动时的反复;多从名、形、动(或短语)的‘副附’用法,渐渐成专用的副词”。但《汉英翻译》提供的例证均为句首修饰语,可能是由于词典编纂者未基于语料库调查其用法模式,仅依赖自身语感,忽视了“从前”做主宾语、介宾短语等典型的名词性用法,结论所依赖的证据基础不够坚实。

总之,无论是把兼作主宾语和状语的部分时间词处理为名词的次类还是副词的次类,抑或是独立的词类,其实都是为了避免出现“范畴不纯谬误”,都是“简约原则”的滥用,即极力规避兼类词的数量及兼类类型,实质上都是科学主义方法论的误用。

3.2.2 忽视兼类现象的普遍性

时间与人类生活息息相关,时间概念具有跨语言普适性。兼类是现代英语、现代汉语等分析语中的概括词在社群语言层面中的共性特征(王仁强2014),使用频率高的时间概括词更易发生兼类。本文发现,即使是在英语对应词的参照下,汉英词典中兼类时间词的兼类类型与条目数量都较少,汉语词典则更少。汉英词典的词类标注在一定程度上是以同时期的汉语词典为蓝本的。若汉语词典中兼类时间词被人为削减,词类标注有所出入,汉英词典势必受到影响。汉语词典将时间词处理为单类名词或兼类,无单类副词,而汉英词典对时间词的处理类型更为多样;汉英词典间对时间词的词类标注不一致率约为汉语词典的三倍,这种不一致也是理论界关于“时间词”理论纷争的反映。兼类现象可能引起了汉英词典编纂者的关注,而《现汉》将绝大多数时间词处理为名词次类的做法可能并未得到不同汉英词典编纂者或同一部汉英词典中承担不同章节编者的一致认可。受英语这门语言的影响,汉英词典编纂时,英语对应词、例句等在一定程度上也会影响编者对汉语词目的词类标注(王仁强2020),时间词也不例外。尽管本文发现“昨天、今天、明天”都被7部汉语/汉英词典标为单类名词,但主流的英语词典早就把英语中对应的“yesterday(昨天)、today(今天)、tomorrow(明天)”视为兼类词,承认其副词用法。比如,《牛津高阶英语词典》(第9版)中,“today”和“tomorrow”就为名副兼类词,“yesterday”为名副形兼类词。Pastor(2003)对“yesterday、today、tomorrow”的术语界定也为时间副词(temporal adverbs),并从语义、语法、语用三个维度进行了论证,但未论述这几个英语概括词的名词用法。王仁强(2006:180)也曾基于“中研院语料库”调查了汉语“昨天、今天、明天”的用法频率,发现它们做状语的频率远高于其做非状语(主宾语)时的频率,既然词典标注了低频做非状语时的词类,那就没有理由忽略高频做状语时的副词义项。遗憾的是,“昨天、今天、明天”在这几部汉语/汉英词典中的词类标注仍和十几年前的词典完全一样。王楠(2002:264)认为,一部高质量的语文辞书,应该与时俱进,及时吸收新的认识与研究成果,全面反映语言的发展与变化。

3.2.3 汉语时间词的语言事实复杂

相同时间词条目的词类标注在汉语词典或汉英词典之间存在差异,不一致性在词类标签、释义/译义和例证三个维度上均有所体现,可能是因汉语时间词的语言事实复杂所造成的。

汉语时间词的词范畴(wordhood)边界模糊。几乎所有的时间词都有词类标注(仅“明后天”在《现汉规范》中未标词类)。一方面,《现汉》是在区分词与非词的基础上进行词类标注的,它对“时间词”词范畴的划分广受其余词典的认可;另一方面,前人(陆俭明1991;丁声树等1999:69-72;余东涛2006:15-18)所指“时间词”的外延也主要以词为主,包含少量词组或短语;“明后天”介于词和词组之间,语法单位模糊,较难判断。余东涛(2006:14-15)罗列了355个④《现汉》(第4版)中的时间词,排除了书面词语(如亭午、翌日)、方言词语(如今朝、傍明)和表示时间的短语形式(如两个月、一会儿、一瞬间),但“八一建军节、国际儿童节”等短语形式仍在时间词之列。《现汉》(第7版)收录的90个时间词中,既包括丁声树等(1999:5,69)所指的表示时间的词(如“今天、明天、早晨、中午”),又包括词组(如“上半天、下半天”),还有些被丁声树等(同上:69-72)视为时间词的词组(如“饭前、饭后、前三年、三年前、三年以前”)未被《现汉》(第7版)收录。

词的同一性问题困扰时间词的处理。同形与兼类是就词的同一性而言的。同形词是不同的词,词义间无联系,而兼类词是同一个词,词义通过引申关联(朱德熙1985:13-14)。但朱德熙所指的兼类词必须要满足绝对的同一性,即同音、同形、同义,这样一来,兼类词就不可能存在。陆俭明(2019:35-37)也持类似观点。词的同一性问题反映到词典中就是词目的分立问题。时间词“过年”因语体差异存在读音区别,使得其词类标注在汉语/汉英词典之间相互矛盾,这种矛盾性在词典宏观结构中的立目与微观结构中的词类标签上均有所体现。比如,对于相同读音的“guò·nián”,《现汉规范》、《新世纪》中有动词和名词两个义项,而《新时代》中只有动词义项。张拱贵(1979:71)认为,对于像“过年”这样因语体差异而有不同读音的词,从宽看为同音词,从严看为同形词。但若按照严格的同一性原则(一词一音一义),“过年”在词典中就应有不止7个单音单义的同形词。这显然违背了语言表达的经济性原则。根据Ježek(2016:23)和Schmid(2011:25),语文词典收录的概括词并不严格遵循同一性原则,因此发音略有差异但词义相近的用法可处理为多义词或兼类多义词。诚然,正是由于词典编者之间在词的同一性认识上的差异,最终才导致部分时间词在词典中处理不一致。

3.3 时间词的词类标注建议

时间词中既有诸如单纯名词、单纯副词等单类词,还有如名动兼类、名副兼类、名形兼类等兼类词,理应承认时间词在词类标注上的多样性。无论在汉语词典还是汉英词典中,兼类时间词的条目数量及兼类类型都极少,这是因所谓的“词类多功能观”导致的,即认为词类与句法成分不是一一对应的,副词只能作状语,但作状语的词除副词外还有形容词、时间名词、时间副词等。王仁强(2022:12)在科学主义词类研究的方法论困境中指出,“单层静态词类观的一个重要表现就是,以所谓概括词恒定不变的抽象语义作为词类判断标准,忽略言语个体和言语社群在词类范畴化中的主体作用,忽视概括词与个体词词类的异同”。我们认为,对于涉及兼类的时间词,应从理论上坚持词而非词类具有多功能性,秉承词在具体的例句中只体现出一种词性,但在抽象层面如词典条目中则具有词性潜势,可能体现多种词性的叠加;实践上,采用基于语料库的研究方法,对时间词的用法模式进行调查,对于已经规约化的用法,就遵循语言事实,在词典中标注相应词类,而非一味地坚持概念或语义标准划分时间词。

从《现汉》对“时间词”词条的定义以及词典正文对时间词条目的词类标注来看,《现汉》将时间词归为名词次类的这种处理方式与其外延和内涵上的定义自相矛盾。有些时间词在做状语时使用频率存在明显差异,将其统一处理为名词次类实属不妥。比如,“拂晓、黄昏”做状语时使用频率较低,“未来”作状语时要受一定的条件限制(比如,添加介词之后,句子才更合理),也不像“将来”那样做状语时位置自由。如果将这些词都归为相同类别的话,就忽视了使用频率对句法功能的影响。由于词典只收录规约化的用法,对于做状语时使用频率较高的“将来”,应增设副词义项;但对于“拂晓、黄昏”这类做状语时使用频率较低的词,原则上来讲就不可能有副词义项。将时间词统统归入副词又可能忽略了部分时间词做主宾语、定语等与一般名词相同的用法。独立成特殊的类是因恪守经典一阶逻辑,规避部分多功能时间词成为兼类词的权宜之计,实为一种科学主义词类研究方法(同上:11)。就我们调查的主流汉语/汉英词典中,也并未发现这种做法。倘若增设“时间词”这一次类标签,那么名词的其余次类(如“方位词”“处所词”)以及其他词类的次类(如动词次类助动词、情态动词等)也应一并增设;表达时间义的副词、形容词、量词等也应增添“时间副词”“时间形容词”“时间量词”等次类标签;除时间外,表示温度、感觉、触觉、视觉等的其他语义类词语也应有相应的次类。如此一来,词类数目将数不胜数,这势必影响学习效率与词典查阅效率(王仁强2006:40;Rauh 2010:399)。

妥善标注时间词词类的最佳方法是基于语料库大数据调查其用法模式,对于已经规约化的用法就果断标注相应的词类。如果语料库显示某个时间词(如“从前”)的名词和副词用法都已达规约化,那么就应当承认这个概括词兼类。这样一来,《汉英翻译》就没有理由不增设“从前”的名词用法,其余五部词典(《现汉》《现汉规范》《新世纪》《新时代》和《汉英》)也应增设其副词用法,而《ABC》将“从前”处理为副词兼名词更符合语料库反映的语言使用事实,尽管该词典并未设置独立的名词义项并配置相应的名词性对应词。

4.结语

综上,学界关于汉语时间词的内涵和外延存在种种分歧,汉语词典和汉英词典对时间词的词类标注也矛盾重重。不论是把时间词统一处理为名词或副词的次类,抑或是处理为独立的词类,其实都是科学主义词类研究方法论的真实写照。汉语时间词是一个语义类别而非语法类别,其在语文词典中的词类标注理应基于语料库大数据进行用法模式调查,根据用法模式的异同及其规约化程度归入一个或多个常规的词类。

注释:

①不考虑词典中名词和动词的排列顺序,即不区分动名兼类词与名动兼类词,其他兼类类型类同。

②《现汉》是在区分词与非词的基础上进行词类标注的;《现汉规范》“凡例”中明确指出,“双音节词、多音节词均分义项标注词类。……成语、惯用语、其他熟语及其他固定短语不标注词类”。

③ 虽然《ABC》将“从前”标为副词和名词,但该词典凡例中指出,“为了节省篇幅,对于有两种词性的词,我们常常只给出一种释义,读者可以根据自己的需要在表达时作出一些必要的调整”。

④ 余东涛统计为352个。