地缘视野下获鹿县区位功能的转变

袁丙澍

(石家庄学院 文学与历史学院,河北 石家庄 050035)

获鹿县(今河北省石家庄市鹿泉区)地处太行山东麓。县域地貌为山区、丘陵、平原皆备,海拔虽然不高,但沟壑纵横交错,层峦叠嶂,韵味深长,因此,名胜古迹众多,文化底蕴深厚,历来为兵家、士人所喜爱。

获鹿置县也早,据(明)嘉靖《获鹿县志》载,“获鹿,《禹贡》冀州之域,《周礼·职方氏》属并州,春秋鲜虞地,战国为中山石邑。武灵王伐中山取石邑,因属赵。秦属巨鹿郡。西汉属常山郡,东汉省。魏复置石邑县,属常山。晋后魏因之。北齐、后周省。隋开皇六年,复置石邑县。十六年,分置鹿泉县。大业初并入,属恒山郡。唐天宝中,改名获鹿县,初属并州,后属镇州。五代因之。宋以石邑省,入属真定府。金升为镇宁州。元初改为西宁州,寻复为获鹿县,属真定路。国朝隶真定府”[1]528-529。其后各朝地方志都沿用了这种记述。

历史上不同朝代间,石邑、鹿泉、获鹿所涵盖的地域范围稍有变化,治所或有变迁,甚至多次省废,但获鹿历史沿革的脉络是清晰的。废省、复置之间显示出此区域在中国古代社会中地理位置的重要。如果说早期体现出的是边疆与内地的外部屏障地理特征,而自明清以降,则更多的是彰显中央与地方的内部门户地理位置优势。概言之,该地域早期在军事上作用突出,后期则在经贸活动中日益重要。直至晚清铁路的出现,才被新兴的区域中心取代。但无论如何,获鹿县都是县域、省域视野下华北地缘关系网中重要的节点。

获鹿之所以重要,很大程度上缘自于其境内的关隘,史称井陉关(即井陉故关、土门关、井陉口、土门口,今鹿泉区东土门)。井陉与井陉关是两个既紧密关联又有所区别的地理名词。据严耕望先生的《唐代交通图考》,井陉自古以来“为山西太原东通河北之最主要大道”[2]1441,简言之,井陉是地图上的一条线,所谓“百里陉道”。而井陉关,则是地图上的一个点,是陉道进入河北的出口,在获鹿县域之内,也称土门关。古人对此也有清楚的认识,(嘉靖)《获鹿县志》载,“论一方形制之势,则鹿泉西抵井陉故关一带,实控三晋土游,为畿甸扼吭拊背之处。……于是,谋国者议立宪司,分屯建牙,迄然节镇矣”[1]530-531。井陉关为山西、河北两省跨越太行山通道的东部出口,其重要性因此而凸现。获鹿因其地理位置重要而受到重视,历朝历代着力营建,建置既早,其人文积累之厚重也在情理之中。

一、地理相对位置的改变与获鹿军事、政治区位功能的弱化

一个地区的地域范围或有盈缩,但其山川、河流、关隘等自然地理特征却是固有的,尤其是在人类改造自然的能力有限的年代,这种自然地理属性上的障碍作用会被放大,所以自古就有所谓“兵家必争之地”的说法。井陉关(土门关)即如此。

例如,战国群雄争霸之时,《史记·赵世家》载,赵武灵王二十一年(前305 年),赵发兵攻打中山国,迫使中山国签订城下之盟,获取石邑等四邑。以后又多次发动战争,直至将北部边界开拓至燕地、代地。[3]1811

《史记·秦始皇本纪》载:“十八年,大兴兵攻赵。王翦将上地,下井陉。”[3]233始皇帝十八年(前229年),在秦灭赵的过程中,大将王翦率上党军队,攻下了井陉。秦始皇最后与井陉联系在一起,则是“三十七年……七月丙寅,始皇崩于沙丘平台。丞相李斯为上崩在外,恐诸公子及天下有变,乃秘之不发丧,棺载辒 凉车中……遂从井陉抵九原”[3]264。秦始皇在巡视途中暴毙于沙丘平台(现邢台广宗),李斯秘不发丧,快速通过井陉关返回咸阳。

秦末,陈胜、吴广反抗暴秦,秦军亦踞险与陈军对抗。《汉书·张耳陈余传》载,武臣奉陈胜之命进攻赵地,部队从白马津渡过黄河,连克赵地十余座城池,并自立赵王。武臣自立赵王之后,派遣部将李良进攻常山。李良攻克常山,又遵照赵王的命令向西进攻太原,在井陉口与秦军对峙,即“赵王复使良略太原。至石邑,秦兵塞井陉,未能前”,因兵力不占优势,李良返回邯郸求援,不料半道上受到赵王姐姐的侮辱,一怒之下,“遣人追杀王姊,遂袭邯郸。邯郸不知,竟杀武臣”[4]1835。虽然获鹿无意中成为了这场历史悲剧的起点,但是更应该注意到其踞太行之险的军事地理位置之重要。

汉初,名将韩信率兵攻赵,更是在井陉关创下以少胜多的“背水之战”经典战例。《史记·淮阴侯列传》载,韩信统兵数万,欲东下井陉攻打赵国。赵王在井陉口聚集重兵抗击汉军。韩信背水列阵,取其置之死地而后生的拼死决战的意志,暗中派出二千轻骑绕小道偷袭,前后夹击,大败赵军。此一战,韩信固然名扬天下,但井陉关之险要也为世人所知,所谓“井陉之道,车不得方轨,骑不得成列”[3]2615,终成军事家眼中的要隘。

永嘉之乱,开启了中国北方的又一个大动荡的时期。揆诸史籍,这期间利用井陉关的军事活动为数不少,如:

《魏书·于栗·列传》载,北魏冠军将军于栗磾联合宁朔将军公孙兰,率步骑二万,从韩信故道开井陉路,偷袭中山的后燕慕容宝。[5]735

《魏书·尒 朱荣列传》载,六镇起义后,北魏派兵镇压,几经争斗,起义军声势浩大。尒 朱荣担心山东的义军向西发展,上书:“臣麾下虽少,辄尽力命,自井陉以北,隘口以西,分防险要,攻其肘腋。”于是尒朱荣“严勒部曲,广招义勇,北捍马邑,东塞井陉”。[5]1646

《北史·贺拔胜列传》载,“时,杜洛周据幽、定,葛荣据冀、瀛。(尒朱)荣谓胜曰:‘井陉险要,我之东门,欲屈君镇之,如何?’胜曰:‘是所愿也’。荣乃表胜镇井陉”[6]1797。

隋唐之际亦复如是。如《北史·隋宗室诸王列传·庶人杨谅》载,开皇十七年(597 年),杨谅出任并州总管。文帝去世后,起兵反叛,派大将军邓(刘)建“出井陉,以略燕、赵”[6]2472珣。《隋书·诚节列传·张季 》载,这场围攻井陉县城的战斗持续了一个多月,刘军终未能得逞。[7]1657

《隋书·李子雄列传》载,隋将大将军、廉州刺史李子雄与汉王杨谅派遣的大将军刘建会战于鹿泉抱犊山下,大破刘军。[7]1620

《旧唐书·李光弼列传》载,天宝十五年(756年),李光弼“以朔方兵五千会郭子仪军,东下井陉,收常山郡”[8]3304。

《旧唐书·李宝臣列传》载,李宝臣本为范阳将领张锁高的义子,名张忠志,被安禄山选作射生官。安禄山叛乱,张忠志被安禄山收为义子,改姓安。他深受安禄山器重,“禄山使董精甲,扼井陉路,军于土门”[8]3304。

上述列举的史料仅涉及井陉关一处而已,但河北之大势亦可见一斑,军队往来穿梭,而民无宁日。战乱对河北造成了巨大的破坏,无论是物质生产,还是户口滋息都饱受其害。北魏时期,“孝文帝迁都以后,在南方的疆界虽然略有推进,大体而言,并无太大变动,所以统一中国的理想并未达成,但在其控制领土之内,却出现两个中心,洛阳地区是政治中心……在云代并地区是大部分国人居住之地,亦包括上层与下层,仍然是北魏拓跋氏的国本……在人力、马匹、地势等重要因素上仍具有军事中心之地位。……两个中心将帝国撕裂为二,历史之发展在两个中心的地理距离之外,再加上文化、政治等裂痕。……除了血统单一因素以外,还有许多重要因素会影响人群之组合,如生态环境所孕育的生活方式、心理归属感、共同语言等”[9]绪论。

随着国家重心的东移,继之南移,从军事、政治角度看河北地区的地理作用产生了分化。在军事方面,河北地区地理位置的重要性一直存在,随着国家统治的巩固和疆域的扩大,河北地区的相对地理坐标,由边疆而内地。虽然完成了从边疆重镇到京师门户的转化,但每遇朝代更替、列强入侵,河北的军事作用都会凸现出来。在政治方面,河北地区在很长的历史时期内远离了国家的政治中心,政治地位逐渐弱化。及至元以降,北京成为国都后,河北地区的政治地位又有所恢复和加强。获鹿作为河北地区的一部分,其地理位置在军事、政治上作用的变化也孕育于这种大势之中。

二、地缘优势推动获鹿社会、经济区域中心功能的强化

在中国传统社会的历史长河中,获鹿县的经济以农业生产为主,辅之以辐射范围有限的市集,构成了自给自足的自然经济,生产力水平低下。这种状况一直持续到晚清才有所改观,新的生产技术的引进,以及交通条件的便利,既为中国传统农业的发展提供了强大的推动力,又促进了手工业和商贸活动的繁荣。

获鹿的自然地理条件直接影响甚至决定了其经济和文化发展的走向。明人俞锡山曾这样评价:“(获鹿)邑在真定最小……视他邑又最[重],[地]瘠而民贫,事疏而风朴,治在难易之间。”[1]512清人获鹿县知县韩国瓒在(乾隆元年)《获鹿县志·凡例》中亦有评价:“地瘠民贫,而幅员实广,只以山多水少,田畴之灌溉维艰。”中国传统农业生产的主要决定因素是土地和人口。

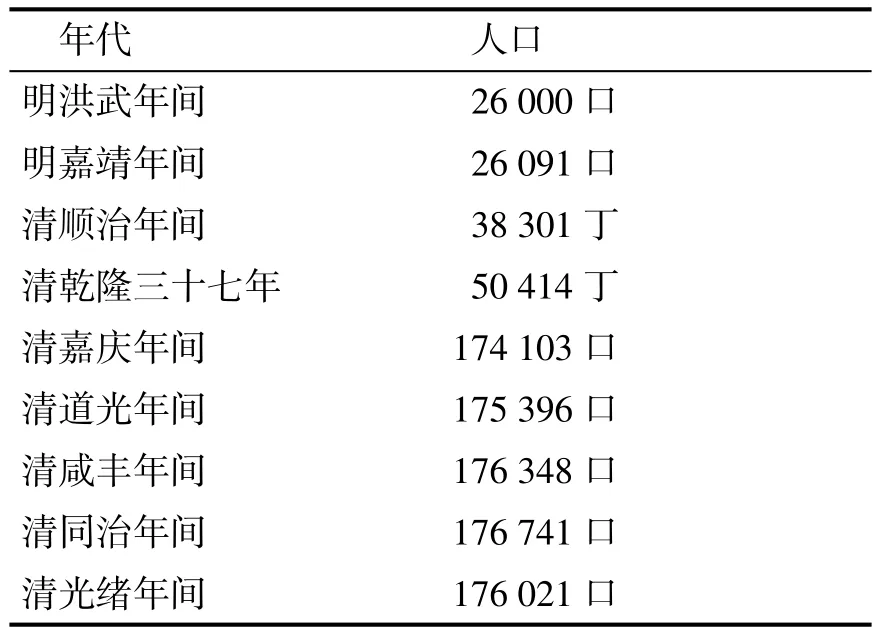

首先,人口(见表1)。农业社会中生产力水平的重要衡量指标之一,排除自然因素的影响,从事农业生产的人力多寡决定了经济水平。

表1 明清时期获鹿县人口概况一览表[11]108 下-109 上

县志等史料只能提供总体情况,更为细至的观察尚需依赖学者的研究。江太新教授的成果为进一步认识获鹿县人口的情况提供了帮助。[10]

家庭构成及劳动力状况。获鹿县档案中保留有咸丰年间6 个村庄的大小口资料情况,分别是常河村、南梁村、小车行村、符家庄村、玉村和南秦家庄村。借助这6 个村的纪录,可以初窥获鹿县的人口构成情况。统计情况如表2。[10]89

表2 获鹿县咸丰年间常河等6 村大小口构成

虽然资料中提供的数据较少,但是在没有更为详细、系统资料的前提下,仍然可以作为考察获鹿县家庭人口构成及劳动力状况的重要参照。第一,该6村的户均人口为4.81 人。第二,该6 村性别比为129.3∶100,性别比失衡程度相对较低。人口中,成年人占72.93%,未成年人占27.07%。成年人中,男性占52.36%,女性占47.64%。第三,该6 村每户家庭中,成年人约3.51 人,未成年人约1.3 人。成年劳动力中,男性 1.84 人,女性 1.67 人。

非农业生产人口状况。中国传统社会中,自给自足的自然经济包含了农业生产和家庭手工业生产,从而解决了大多数农产品和部分手工业产品的需求,但还是有部分农产品、手工业产品存在交换的需要,这样,以乡村市集网络为主要形式的商品贸易逐渐滋生并扩大起来。获鹿县的经济状况直至清代中后期虽然依旧保持有浓重的传统色彩,但是商品贸易的发展有所增长。据县志记载,明代获鹿县城中有3 个市集,5 日一集:大街集,逢初一、十六举行。南街集,逢初六、二十一举行。东关集,逢十一、二十六举行。县城以外的乡村有7 个市集,镇头集,逢二、七举行;同冶集,逢四、九举行;于底集,逢三、八举行;李村集,逢四、九举行;寺家庄集,逢五、十举行;尹村集,逢三、八举行;赵陵铺集,逢五、十举行。至清代光绪初年又有所发展,县城内的市集合三为一,逢一、六举行,城外除原有的7 处,新增9 处,为张营集,逢五、十举行;郄马集,逢二、七举行;方村集,逢一、六举行;休门集,逢四、九举行;东尹村集,逢三、八举行;大车行集,逢三、八举行;岭底集,逢三、八举行;柏林庄集,逢五、十举行;永壁集,逢一、六举行。[11]84下

据(光绪)《获鹿县志》记载:“今者,时际升平,人民稠聚,市集中尤为熙攘。况获鹿地当孔道,百货齐集,尤盛于他邑。”可见,地处直晋通道的获鹿商业贸易相较邻近其他县更为发达,这就为商人群体的形成提供了条件。县志载:“商盐、典俱晋省人,惟斗行、牙户则土著者为之。”[11]85上事实上,获鹿县域范围内的商贸活动远比县志的记载要丰富、活跃得多。江太新教授认为:“这些集除了五天一集外,已设立了固定的铺面,营业时间不再受五天一集所限,而是天天开门,迎接顾客。这些店铺或商号所经营的有:铁局、铁店、火炉、煤店、布局、布店、麻店、粮店、饭馆、烧饼店、馃子铺、豆腐店、醋店、茶店、油店、烟店、牲口店、骡店、皮店、皮条铺、瓮店、钱铺、当铺。此外,还有手工业者开的一些店铺,如剃头店、木匠铺、钉蹄店、缴簸箕店、锁店等等。这些厂家或商号,一般都雇有伙计,或招有徒弟。伙计多者达十三、四人,少者也有一、二人。”[10]89

除了上述经营范围、内容的扩展以外,《获鹿县档案》的《保甲册》《烟户册》还为县志史料补充了很多细节。根据江太新教授的统计,其列举了嘉庆至咸丰年间获鹿县辖下11 个村镇的商号及非农业人口的情况(见表3),给了我们一些提示:第一,获鹿县商品贸易的情况比县志记载的17 个市集的范围更广。其中,除去不知名的两个村镇外,尚有曹家庄、方台村、神后、符家庄等4 个村镇不包括在县志记载的市集。第二,除去两个不知名的村镇,县志有市集记录的西关、南郄马、赵陵铺、永壁、于底等5 个村镇,店铺共160 户,占该5 村镇总户数的14.90%,非农业人口487 人,占该5 村镇总人口的10.16%。而县志市集资料没有记录的曹家庄、方台村、神后、符家庄等4 个村镇,店铺共75 户,占该4 村镇总户数的7.57%,非农业人口共252 人,占该4 村镇总人口的6.17%。第三,道光年间,南郄马、XX 村、赵陵铺、永壁村、曹家庄、方台村等6 村,共有店铺101 家,占总户数的8.3%,非农业人口430 人,占总人口的7.7%。至咸丰年间,于底、神后、XX、符家庄等4 村,店铺共106 家,占总户数的11.6%,非农业人口328 人,占总人口的7%。[10]89-90

表3 获鹿县嘉道咸时期部分城镇非农业人口、商号与农业人口、农户[10]90

由此可见,获鹿县的商品贸易至清代中后期呈现缓慢增长的态势,以固定铺面为主的经营者范围、内容、户数、人口都有所发展,在传统农业的基础上孕育了资本主义因素,也为传统商业经营模式的转变奠定了基础。

其次,耕地。毫无疑问,耕地是我国传统农业社会最重要的生产资料,一般情况下,人均占有耕地的多寡能够较为直观地反映出当地生活水平的高低。

据学者估算,清末直隶地区的人均耕地占有情况如下[12]52:清末时期,人均耕地4.87 亩;光绪十三年(1887 年),人均耕地5.04 亩。得出大概印象,晚清时期直隶人均耕地当在5 亩左右。获鹿县的情况与直隶全省相比,显然要更差一些。根据江太新教授统计清代获鹿县档案,计算出康熙四十五年(1706 年)至咸丰十一年(1861 年)的获鹿部分村庄户均耕地情况,[10]92在此155 年间户均耕地约为15.02 亩。如前所述,获鹿县嘉道咸三朝户均人口4.86 人,结合户均人口有缓慢减少的变化趋势,清前期的户均人口应不低于5 人。据此,可以推断出获鹿县人均耕地约为3 亩,这个数据远低于直隶省的人均耕地。这也印证了明清县志中所谓“[地]瘠而民贫”“地瘠民贫,而幅员实广,只以山多水少,田畴之灌溉维艰”的描述。相对而言,获鹿县的农业生产由于自然条件的限制生产力水平不高,整体生活水平处于偏低的位置。至1928 年前后,全县总人口为280 377 人,耕地面积为 700 782.7 亩,约合人均耕地2.5 亩。[13]7,39

为了便于了解该数据下获鹿县此一时期生活水平状况,可以与定县的相关研究进行一个简单的比较。李金铮教授的研究显示,20 世纪30 年代,定县“人均2.2 亩即可满足农民最低限度的粮食需要”,再加上日常生活支出,一年所有生活消费则需要达到人均3.8 亩。[14]146-152事实上,若考虑到两县在自然地理条件等方面的差别,仅就传统农业生产而言,获鹿县要低于定县。

综上所述,获鹿县有着自身的社会经济发展特点:

第一,人地关系紧张,贫富差距拉大。获鹿境内多为山地丘陵,从事农业生产的自然条件先天不足,“本境常产特产并无大宗,惟植物制造产棉花纺织,动物制造产饲蚕缫丝二者,尚属可举”[15]755。因此,无论是种植面积的增加,还是作物亩产的提高都面临很大的困难,对于一般农户而言抵抗破产的能力较低。倘若时世承平,人口增殖,人地矛盾很快就会凸显出来。关于贫富差距的拉大,以清前期为例,依照《获鹿县档案》,自康熙四十五年(1706 年)至雍正四年(1726 年),无论是户数还是占有的耕地面积都呈现中等户减少、无地户增加、富裕户增加、地主户增加的趋势,明显标示出土地兼并的现象,贫富差距拉大。[16]同时,在地主阶级内部也悄然发生着变化,至乾隆年间,“庶民地主发展迅速,庶民地主已在地主阶级中占居主要地位,绅衿地主已从主要地位退居次要地位”,这一变化是“明清社会经济发展的必然产物,也是获鹿县社会经济发展的产物”[17]。越来越多的无地农民,已经为雇佣劳动及手工业生产提供了充足的劳动力准备。

第二,百姓生业以农为主,商业贸易、手工业亦不容忽视。至民国初,获鹿县“农业占第一位,除县城及其他地方有少数之商业外,县民大部,皆务农为业”[13]39。但是在手工业方面,“纺线织布,则全区均有制造之户,所制之货名曰土布……并销售山西等处”[15]755。受自然地理条件的限制,获鹿县与其所面对的广袤的华北平原相比并不以物产丰饶著称,但由于其所处的联通直晋的通道位置,为获鹿成为华北重要的商品集散地提供了重要的客观条件。以获鹿县领有牙贴的商人数量及所经营的商品为例,1755 年(乾隆二十年),获鹿商人经营棉花的有33 人,经营粮食的有32 人,经营布匹的有10 人;1893 年(光绪十九年),经营棉花的有33 人,经营粮食的有31 人,经营布匹的有11 人。经营此三种商品的官牙行一直稳居牙商人数的前三名,说明了在此一时期获鹿商业贸易的繁盛情况。[18]36对清代、民国时期,直隶及河北的棉纺织生产情况的相关研究众多,这里不做赘述。单就获鹿一县而言,其对山西的中转贸易研究尚显不足。明清以降,直隶一直是中国最重要的棉产地之一。乾隆年间,直隶总督方观承曾这样描述直隶的棉业,“三辅神皋沃衍,梁稷黍菽麦麻之属靡不蕃殖,种棉之地约居什之二三”,“冀、赵、深、定诸州属,农之艺棉者什八九。产既富于东南,织纤之精,亦遂与松、娄匹”[19]。其中又以正定为最,“惟真定府最蕃”[20]18。广泛的棉花种植,带动了正定府织布业的发展,“西鄙资布帛之用,郡近秦陇,故布甫脱机,即并市去,值视他处亦昂”[21]310下。清代正定府辖下诸县,以种棉、织布为业的不在少数,例如正定县、平山县、晋州、无极县、赵州、高邑县、栾城县、藁城县等均出产棉花。[22]955-957而正定、平山、灵寿、晋州、赵州、藁城、获鹿、无极、新乐、栾城各县俱出产棉布,且产量颇大。[22]970-972需要特别注意的是,正定府诸县所产之棉花、棉布销往山西者不在少数。光绪末年,仅获鹿县本身所产的“土布在本境每岁销售十二万余匹,运入山西者加四倍”[15]757,而获鹿正是通往山西之必由之路。获鹿贩运山西的棉花、棉布也大大的有名,“棉花出直隶栾城、赵州等处……布出直隶获鹿、栾城等处者,谓之东布”[23]51。当然,棉花种植面积的提升,也导致了产棉区粮食供应的不足。这也揭示了获鹿县经营棉花、粮食、布匹的商人数量众多的原因。除棉布外,获鹿县所产的“线绦每岁销售千余斤,线毯每岁销售千余件,均在本境售与客人分带他处。蚕丝每岁销售千余斤,均系山东、河南客人来本境采买。自他境由陆路运入本境货物,惟铁器、煤炭为大宗”[15]757。由此也可以看出,获鹿县自明清以降而逐渐成为山西与河北的贸易中转站和商品集散地,其“旱码头”的作用和地位得以形成。当时流行谚语称,“一京二卫三通州,比不上获鹿旱码头”[24]116。获鹿依靠地缘优势带来的繁盛可见一斑。

总之,自然地理条件是一个地区发展的重要因素。从地理位置的角度来看,获鹿社会的历史发展脉络呈现前后两种趋势。早期,获鹿县地处直晋交通的要冲,盘踞井陉东出口。在军事上,自古以“兵家必争之地”受到重视,体现的是边疆与中原的外部屏障地理特征。而自明清以降,则更多彰显的是中央与地方内部门户地理位置优势。藉由地缘区位优势的不可替代性,获鹿逐渐发展成为区域商贸中心,完成了由军事重镇到商业中心的转变,形成了独特的社会发展脉络。