患者偏好证据应用于卫生技术评估的价值、方法及挑战

刘世蒙 杨 毅 孙 辉,3 明 坚 陈英耀

1.复旦大学公共卫生学院 上海 200032

2.国家卫生健康委卫生技术评估重点实验室(复旦大学) 上海 200032

3.上海市卫生和健康发展研究中心 上海 201199

卫生技术评估(Health Technology Assessment, HTA)通过审慎评估各项卫生干预措施的成本与效果,为医疗卫生资源的合理配置以及卫生技术的科学应用提供参考信息。[1-2]随着临床实践指南、学术研究和监管决策对患者偏好(Patient Preferences)需求的日益增加,在HTA中整合患者偏好也越来越有必要。在HTA中考虑患者偏好证据不仅有助于提高患者的治疗接受度、依从性和满意度,同时能够使HTA决策更加公开和透明。虽然传统的HTA定义并不涉及患者偏好,但也包含对社会和伦理价值的评估。[3]患者是否以及如何参与HTA往往取决于不同国家的决策方式。近年来,让患者参与HTA的体制机制已逐渐发生转变,美国食品药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)、欧洲“创新药物计划”已将患者偏好纳入卫生技术准入与评估的证据框架之中,并探索将患者偏好证据应用于新药审批、医保报销准入等医疗卫生决策领域。[4- 5]此外,英国国家卫生保健卓越研究所(National Institute for Excellence in Health Care,NICE)将患者偏好列为9个优先研究的方法学之一。[6]这都反映出当前卫生行政部门以及科研学术机构对研究与使用患者偏好具有巨大的需求和浓厚的兴趣。

1 患者偏好及其内涵

患者偏好是其内在效用获益和风险权衡的外化表现,是患者参与医疗卫生决策的信息表达载体。[7-8]治疗意愿与选择偏好是患者在比较不同治疗方案的预期损益后做出的“理性”选择,表现为患者对不同治疗方案的倾向程度。具体而言,由于治疗方案是临床疗效、不良反应、费用等特征属性的集合,差异化的特征属性组合形成了不同的治疗方案,因此患者治疗偏好的本质是在权衡不同特征的属性组合后,做出的效用最大化选择。

2 患者偏好类型及常用测量工具

患者偏好研究以标准和定量化的方式衡量患者的偏好,这些研究的结果可以为决策者提供有价值的见解,了解患者对不同治疗方案的偏好。当前,患者偏好信息通常利用陈述性偏好(Stated Preference, SP)和揭示性偏好(Revealed Preference, RP)两种方法获取。由于健康不是一个具有传统定价机制的“正常”市场,且揭示性偏好只能在有限的数据范围内进行估计,无法观测到在相关因素(疗效、副作用、费用等)发生变化的情况下患者偏好信息的反馈情况,因此陈述性偏好在医疗卫生领域中的应用更为普遍。[9]在陈述性偏好测量方法的选择上,主要有时间权衡法(Time Trade-off,TTO)、标准博弈法(Standard Gamble,SG)、离散选择实验(Discrete Choice Experiments, DCEs)、优劣尺度法(Best-worst Scaling, BWS)、人数权衡法(Person Trade-off,PTO)以及条件价值评估法(Contingent Valuation,CV)等。2019年NICE的研究发现, DCE在医疗保健领域的应用最为普遍,能够为HTA提供较为可靠的证据支持,但在某些情境下,DCE可能并不是获取患者偏好信息最为有效的工具,而另外一种方法,BWS可能更为适用。[9]

3 患者偏好应用于HTA的价值及意义

HTA旨在用于确定哪些医疗卫生服务和技术可以为患者所用,而患者作为评估技术最终的获益者和风险承担者,其有被倾听的权利。包括NICE在内的各HTA机构开始探索患者偏好数据在其决策中的应用,其目的旨在确保决策的制定尽可能符合患者的偏好和需求。[10]患者参与HTA可以有多种形式,如通过患者群体提交报告或作为HTA决策委员会的患者代表等。[11]但这种患者直接参与讨论的形式有时会被认为过于主观,而且其代表性不足。[12-14]而探索受该疾病影响的更广泛患者群体的偏好证据能够为委员会提供他们仅从患者代表中无法获得的额外见解。

近年来,HTA在我国进行了大量的实践和应用,HTA正经历由科学研究向政策应用转化的快速发展阶段。在2021年国家医保药品目录调整工作中,构建了包含安全、有效、经济、创新及公平5 个维度的评审指标体系,但对患者价值提及较少。[15]虽然国家药品管理监督局发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》和《患者报告结局在药物临床研究中应用的指导原则》等文件均强调以患者为核心进行新药研发的理念,但目前我国尚缺乏如何科学测量患者偏好以及如何在HTA中应用患者偏好证据的指南和权威文件支持。

多项研究表明,在HTA中整合患者偏好证据具有重要意义,尤其是在现有证据存在不确定性且存在多种风险—获益不同的替代治疗方案时。[14, 16]当前,患者偏好日趋成为评估和保障医疗服务质量的关键,同时也逐渐成为HTA的重点环节之一。[17]患者偏好信息可以丰富以患者为中心的临床结果研究,使临床指南的制定更加以患者为中心。

4 患者偏好应用于HTA的途径和方式

当前,医药研发企业开始越来越多地使用患者偏好研究,以确保他们开发的产品符合患者的需求,并能够提供患者所寻求的疗效。患者偏好可以作为药物临床研发项目的一部分,用于指导临床试验中结局指标的选择,从而确定哪些患者可能从新技术中获益最多,并确保在药物研发过程中获取与患者相关的健康结果。[18]从HTA的视角来看,从药品研发到临床应用,患者偏好的应用涵盖三个方面[10]:(1)在药物早期研发阶段,用于临床结局指标的筛选;(2)测量患者对药物相关特征的风险—获益评估,用于监管审批阶段;(3)应用于HTA,指导医保报销决策。以下将从英国NICE的简要案例以及患者偏好应用于HTA的具体情境两个方面进行介绍。

4.1 英国NICE对患者偏好证据的应用

在NICE的技术评审背景下,患者偏好结果可以与其他证据(如经济模型)一起递交给技术评估委员会,供其在做出评审决策时参考。目前的流程已经允许不同的利益相关者提交评估证据[19],但并不赞同将患者偏好证据直接整合至经济学评价模型之中。NICE规定,必须在不同的技术和疾病领域之间做出决策,因此,确保采取一致的方法进行健康评估至关重要。在英国,治疗方案所带来的健康影响通常采用EQ-5D进行测量和评估,并以质量调整生命年表示(Quality Adjusted Life Year,QALY),这种评估数据应来自于能够代表英国整体人群的样本。[19]因此,将患者偏好研究直接与以上方法进行整合并不可行,因为健康状态评估需要反映社会价值,而非患者价值。尽管如此,定量的患者偏好研究依旧可以为NICE委员会提供有价值的信息,尤其是在QALY无法完全体现治疗获益的情况下,例如,在两种治疗方案的成本效果非常相近但给药方式不同的评估方案中(每周注射与每日口服),患者偏好证据可能会提供非常具有指导性的决策信息。

4.2 患者偏好的具体应用情景

除NICE案例外,越来越多的国家和HTA机构开始探索如何在HTA过程中更好地应用患者偏好证据。通过对相关文献的梳理,目前应用较多的方法包括:患者对某治疗方案的风险—获益权衡分析、患者偏好分配、QALY收益的估算、支付意愿(Willingness to Pay,WTP)以及多准则决策分析(Multi-criteria Decision Analysis,MCDA)等(表1)。

表1 患者偏好证据为HTA提供的视角和应用情景

4.2.1 风险-获益权衡

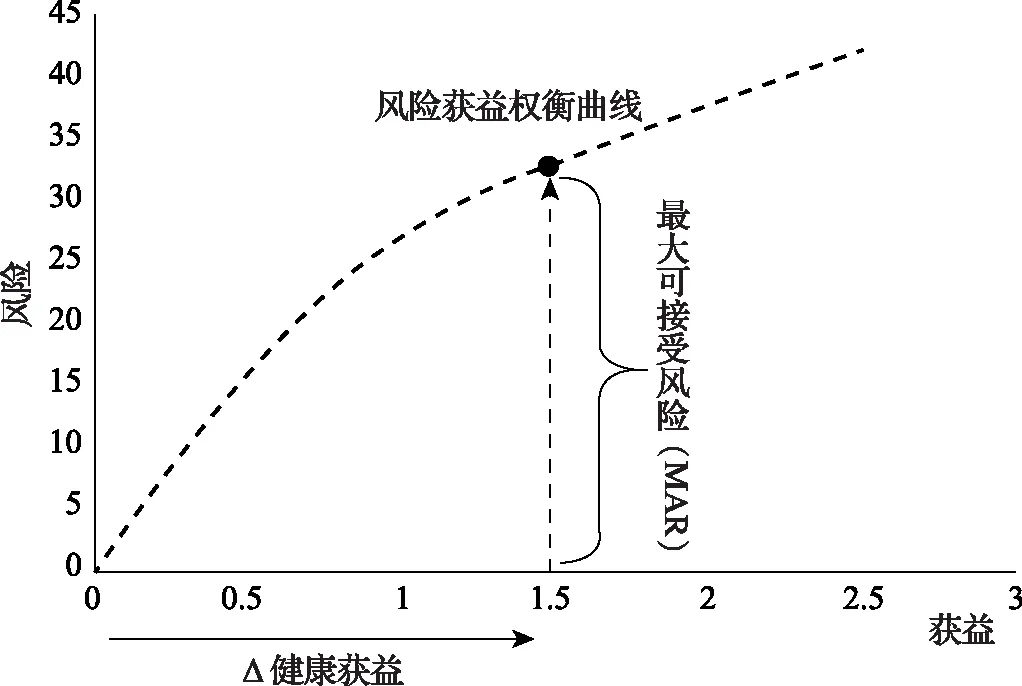

以患者对某治疗方案的风险获益权衡分析为例,患者是药物审查和批准过程中的最终利益相关者,在享有药物获益的同时也需承担药物潜在风险。在患者偏好研究中进行风险—获益权衡分析可以量化在既定疗效改善的前提下,患者对风险的最大耐受性。如图1所示,Δ健康获益和最大可接受风险(Maximum Acceptable Risk,MAR)分别表示某治疗方案可以带来的净收益(或增量收益)和患者愿意接受的最大风险值。如果实际风险值小于MAR(即风险获益权衡曲线以下),患者将从该治疗方案中获得正向净收益,表明该治疗方案对患者而言是可选的;若实际风险超过MAR(即风险获益权衡曲线以上),表明该治疗方案对患者而言是不可接受的。“健康获益”既可以是某治疗方案所带来的疗效改善,如肿瘤患者总生存期的延长,也可以指不良反应事件风险的降低。

图1 最大可接受风险曲线图

4.2.2 偏好分配

预测患者对某治疗方案的接受度以及坚持治疗的依从性是HTA的一个重要组成部分,尤其是将其作为成本效益和预算影响分析模型的投入部分,对于那些需要预付费用的技术来说更是如此。[20]在开展HTA时,患者对治疗方案的选择概率以及依从性往往并不明确,患者偏好研究可用于估计患者选择治疗方案A而非其他方案的概率以及他们对药物不良反应风险的耐受性。在澳大利亚,基于患者偏好研究向药物福利咨询委员会(Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, PBAC)提交的证据成功支持了降低注射频率将提高治疗依从性的观点。[21]

4.2.3 WTP

对部分HTA机构而言,在特定的情境下患者WTP是可以接受的证据信息。例如PBAC建议在治疗方案对患者产生非健康获益的情况下可以使用患者的WTP信息(更便捷的服药方式)。[22]此外,PBAC还建议,当治疗方案的健康获益可以进行比较时,WTP的估计值可以用在成本效果分析之中。瑞典牙科与药物福利机构(Dental and Pharmaceutical Benefits Agency,DPBA)建议使用患者的WTP来获取通过QALY无法获得的健康获益,例如疼痛或非健康获益(服药方式)。[23]但以上机构均未提供由患者WTP支持的证据数据,也未提供患者WTP证据是否会对最终决策产生影响。

当前,在应用由患者偏好测量得到的WTP证据时尚存几点争论。如有学者认为直接询问患者将导致过高的不切实际的WTP数值,因为患者对医保报销决策的结果是利己的,其不必自己支付治疗的全部费用;其次,现有医疗干预措施效率的测算应基于机会成本,而非利益相关者所陈述的偏好。[24]

4.2.4 测量QALY获益

有学者建议,患者偏好还可用于评估由技术带来的效用,如重新测量效用积分体系以及QALY当量。由于两种方式均存在方法学及规范性方面的不足,目前尚未发现有HTA机构采用以上方式。相反,HTA机构倾向于使用公众而非患者偏好来估计效用获益。[23,25]但众多学者也对此提出了质疑,包括公众无法清晰了解患者的健康状态,而患者可以基于自身的健康体验为决策制定提供重要的见解[26],尤其是在患者可能比公众更重视自身健康的情景下。这表明患者和公众都可以提供与估计效用获益相关的信息,因此许多研究者提出将两类偏好证据整合到经济学评价中的方法,包括使用患者和公众偏好进行成本效用分析,生成两个有效估计量[27];或使用患者偏好评估不同医疗服务或技术带来的健康改善,之后利用公众偏好解决关于优先级设置的资源分配问题[28]。

4.2.5 MCDA与资源分配

利用MCDA进行权重测算是资源分配的案例之一,这涉及到患者对治疗效果、成本以及疾病严重程度的权衡,并对各维度形成正式的得分,从而做出对某项技术采纳与否的决策。[4]通过这种方式,MCDA试图将多个决策维度整合到一个复合维度之中。如果在MCDA中纳入一个成本维度,还可以使用患者偏好来计算患者对治疗结果的WTP,以及WTP如何随疾病严重程度变化等。虽然有使用MCDA支持HTA的先例,但目前并未发现有任何机构或研究仅利用患者偏好来确定MCDA的权重,相反,患者通常是作为众多利益相关者中的一个环节提供自己在多维度评估时的权重。[29]

5 在HTA中应用患者偏好的挑战与启示

尽管一些国家和HTA机构已经就如何在风险—获益评估中使用患者偏好信息提供了指导,例如美国已通过的两项立法均强调了在药物研发过程中考虑患者体验的重要性,尤其是患者偏好[35-36],但目前患者偏好在HTA中的应用仍相对落后[37]。Janssen等建议进一步检验定量偏好测量方法的信效度[38];Facey等讨论了定性和定量的患者偏好研究是否以及如何被认为是科学可靠的证据[16];Mott等主要质疑如何在当前的HTA程序中对患者偏好进行权重量化[37]。不同学者提出的有关HTA与患者偏好的各种开放性问题表明,将患者偏好应用于HTA越来越有必要,但如何以一种科学有效的方式将HTA与患者偏好进行证据整合是当前面临的主要挑战。

5.1 患者偏好研究的时效性

为了使患者偏好更具价值,应及时获取患者偏好信息从而使医药研发企业和HTA机构可以在调整关键临床结局指标时充分考虑患者的声音。当出现新的临床终点或因临床终点较多需要确定合适的结局指标时,患者偏好尤其重要。在我国,HTA证据的时效性是影响决策应用的主要原因之一[39],因此仍需进一步确定患者偏好何时以及如何能够以结局指标选择的方式应用于HTA,包括选择合适的结局指标反映患者偏好,同时提供HTA机构在进行经济学分析时所需的证据信息。

5.2 患者偏好与成本效果证据间的权衡

使用患者偏好研究支持监管和HTA决策可以为决策者提供证据信息,以使其了解技术可能以及如何影响符合治疗标准的患者人群,从而更好的进行科学决策。当前,监管者和HTA机构仍主要关注一项技术在患者群体中产生的健康效益,即新技术与现有治疗方案相比所带来的额外健康获益情况。因此,需要注意的是患者偏好研究不应认可那些不具有临床或成本效益的技术。而患者偏好研究的开展不应也不宜减少对卫生技术成本效果等维度的客观证据需求。我国在成本效果方面已积累了大量的实践经验,但在患者偏好证据方面还处于起步阶段,有学者通过引入MCDA的概念将各维度的证据进行价值整合,从而反映技术的综合价值[40],但需要注意的是对于MCDA各维度权重的测算多以定性方法为主,在方法学层面尚未形成科学共识。Howard等利用DCE对MCDA的权重进行了测算,这一思想或可为我国学者未来开展相关研究提供一些借鉴和参考[41]。

5.3 确定开展患者偏好研究的最佳阶段

当前越来越多的利益相关者,如监管机构、HTA机构等开始应用患者偏好研究,但患者偏好证据在哪一阶段可以实现其应用价值最大化?尤其是在从药物研发到临床应用的整个过程中,使用相似的方法对患者就同一技术的偏好进行了多次重复测量。例如,假设研发了某种新药,在临床研发计划的早期(第一阶段),一项设计良好的患者偏好结果清晰告知了哪些临床结局对患者最重要,因此应该被作为终点指标纳入临床试验之中;之后通过偏好测量工具(如DCE)开展的定量风险—获益评估确定了患者如何权衡新药的获益和风险,从而告知监管决定(第二阶段);最后,患者偏好结果用于深入了解接受新药治疗的患者相对于其他可用治疗方案的偏好情况,该证据可用于支持新药的报销决策(第三阶段)。[10]

如果在第一阶段开展了设计严谨的高质量患者偏好研究,那么对于第二和第三阶段患者偏好研究的需求程度可能并不相同。此外,资源的限制也将影响企业在药物研发和批准上市阶段计划进行患者偏好研究的数量和规模。因此,对于管理者和决策者而言,重要的是考虑在卫生技术应用的哪一阶段开展患者偏好研究可以为医疗卫生系统带来最大的价值。

5.4 选择适用的患者偏好测量工具

NICE及FDA均推荐应用DCE或BWS来获取患者的偏好信息,虽然两种测量工具的理论基础均为随机效用理论,但在选项集的内部结构、偏好分析模型以及关于参与者潜在的心理决策模型和选择行为的不同假设等方面均存在一定的异质性。当前,关于DCE和BWS在不同情境下的适用性还未形成统一意见,对于不同的偏好测量工具,同一研究情境下得出的偏好结果具有一定的异质性。虽然国际上已经围绕疾病治疗和优先级确定等领域开展了部分工具适用性的对比研究,但目前尚未对此形成定论。Whitty等的研究表明,DCE和BWS哪个更适用,受研究情境和疾病人群等多种因素的影响。[42]目前未见有针对我国患者偏好测量适用工具选择的相关研究。

6 小结

为将患者参与和HTA过程进行更好的结合,一些国家和HTA机构已经做出了大量的努力,包括英国NICE、苏格兰医药协会、加拿大CADTH等。但大部分国家或机构只是刚刚开始或尚未考虑患者参与HTA。随着以患者为中心的药物研发、医疗卫生服务理念和实践的不断发展,在患者临床治疗过程中获取患者的体验、见解以及需求等数据,并将其有效地融入到患者的治疗和管理方案之中日益受到重视。患者偏好可以直接反映患者在用药过程中的需求和主观感受,是以患者为中心的医疗卫生服务的重要组成部分。当前存在的问题并非我们能否以及应不应该设计患者偏好开展研究,更多的是应该思考根据患者偏好证据估计的模型是否对真实的临床及卫生管理决策产生有效、可靠的推断及预测。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。