新工科背景下交通土建创新人才多主体多维度效能评价机制的革新探索

邓开来,杨文冲,占玉林,何 畏,赵坪锐,张 方

(西南交通大学土木工程学院,四川 成都 610031)

创新及创新能力是人类社会发展与进步的永恒主题,是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。习近平指出:“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点,自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”近年来,我国工程项目不断取得重大创新成就,超级工程不断涌现,代表“中国名片”的工程项目正在走出国门,走向世界,中国高铁、中国桥、中国路给越来越多的国家和人民带来福祉,而这些工程项目的创新都离不开工程教育的支撑。中国工程教育为全面建成小康社会提供了基础支撑平台,为全面建成现代化强国提供了战略引领力量,也为人类命运共同体的发展提供了中国经验。

党的十九大明确提出了建设交通强国的战略决策,构建现代化综合交通运输体系,需要高水平交通土建人才的支撑。工科高校作为培养和造就高水平、高素质、专业型和创新型工程人才培养的主阵地,应深刻领会交通强国的基本内涵,准确把握新时代交通土建人才应具备的素质标准。在新工科背景下,也必须建立一套完善、多元、系统的交通土建创新人才培养模式,培养一批具有家国情怀和使命意识的高素质土木工程专业创新人才。

一、土木工程人才实践创新多主体多维度效能评价方法的革新探索

西南交通大学作为以交通建设为特色的工科高校,坚持以“服务交通强国”为根本宗旨,胸怀“自力更生和自主创新”的时代使命,以培养“新工科”创新人才为目标,2018年入选教育部首批“新工科”研究与实践项目。在产业升级转型的新形势下,学校土木工程学院也在积极探索,针对传统创新过程认证评价和创新教育教学模式中存在的问题,革新创新能力过程评价方法,建立多指标、多内容、多形式、多权重的评价体系,形成实践教学“多主体多维度效能评价”机制,凸显过程评价的精细化和综合化,为新形势下的创新人才培养做出了实例借鉴,也为“新工科”土木工程专业创新人才培养提供了保障。

(一)传统实践创新能力评价体系存在的问题

检验创新人才培养质量,关键在于建立健全创新能力评价体系。传统创新能力评价体系包括创新思维能力、实践操作能力、创造性解决问题能力和创新成果能力等方面,并通过德、智、体、美、劳全面发展进一步补充。在“新工科”背景下,该评价机制和教育模式存在滞后性和不全面等不足,具体表现在:

1.传统评价体系中的评价过程不完整

实践创新能力培养是一个长期的过程,土木工程专业学生在不同阶段所获取的专业知识和在不断实践创新过程中的经验积累也是实践创新能力的一种潜在体现。在传统创新能力评价体系中侧重于对创新成果的评价,而对于正处在求学阶段的学生来说,还未掌握专业知识与技能,他们中的绝大多数人也并不能较快取得实践创新成果,仅通过实践等级和专业竞赛获奖进行“绩点化”(等级越高,绩点越高)评价,忽略了对学生创新能力培养过程的综合评价这一重要环节。因此,对学生实践创新能力的评价,还应注重创新过程本身,避免只看成果和获奖而忽略学生个人的潜在创新能力。

2.传统评价体系中的评价要素不全面

专业人才培养不能只专注人才本身,而轻视专业实践活动的设计和专业指导教师的作用。对于学生实践创新能力的评价也同样如此,在一个完整的培养体系中,实践活动与指导教师往往发挥重要的承接作用,实践活动的种类和设计需要配合学生的知识结构和专业培养方案,指导教师的教学则直接影响学生思维能力,起到专业知识和技能的连接作用。传统的实践创新活动通常围绕科创竞赛、社会实践、课程设计和毕业设计这“传统四项”展开,“新工科”专业创新人才培养缺乏多元化多维度的弹性设计,而其中的科创竞赛也存在种类多而杂的特点,不利于学生知识体系的连接和框架的形成。此外,指导教师在教学设计中普遍缺乏对教学模式和方法的设计,而部分设计也缺乏深入性、针对性和创新性,未能达到师生融合、科教融合。

3.传统评价体系中的评价机制不完善

在现阶段交通土建人才的实践创新能力培养体系中,已制定了较为完整的评价标准,但面对“新工科”建设下的教育要求和培养需求,该机制仍存在滞后性和培养目标不突出等问题。传统的实践创新能力评价规则较为零散和繁琐,缺乏针对学生和指导教师的相应评价认证,缺少相关保障措施,因此,需要对评价机制进一步梳理和完善,保障体系也亟待建立。

(二)多主体多维度效能评价机制的革新思路

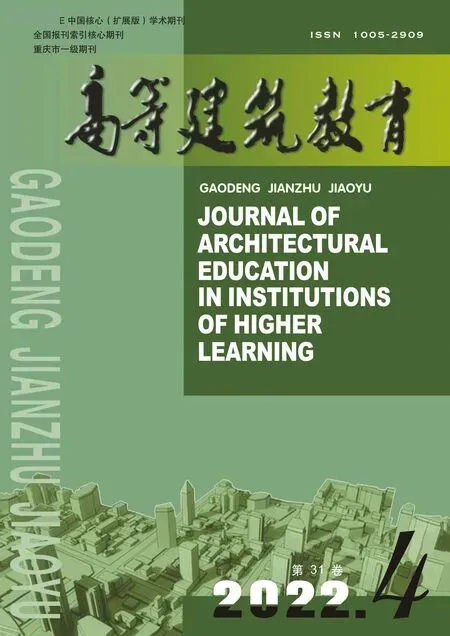

基于传统创新能力认证评价和创新教育培养模式中存在的不足,学校在交通土建人才的实践创新能力培养方面做了积极的探索与变革,秉承三全育人指导方针,借力学院综合试点改革,依托省校十余项实践教学改革项目,在新形势下重塑土木工程专业创新人才培养理念,形成了以过程评价为中心的多主体多维度效能评价机制(Multi-subjectmulti-dimensional ability evaluation,以下简称MSD),如图1所示。

图1 以过程评价为中心的多主体多维度效能评价体系

根据学校相关专业培养方案要求,将MSD与学院的实际情况相结合,弹性设置多样化的创新实践活动,支持师生创新能力的共同提升。同时,机制的执行离不开制度和管理的保障,通过出台系列措施保证创新实践活动的开展,给予各主体相应认证评价,形成了创新能力培育的保障体系。

(三)多主体多维度效能评价机制的体系构建

针对传统创新过程认证评价机制和创新教育教学模式中出现的评价体系不完整、评价要素维度单一和评价机制落后等问题,多主体多维度效能评价方法采取对应解决办法和措施。

1.构建围绕创新能力培养全过程的多主体多维度效能评价方法

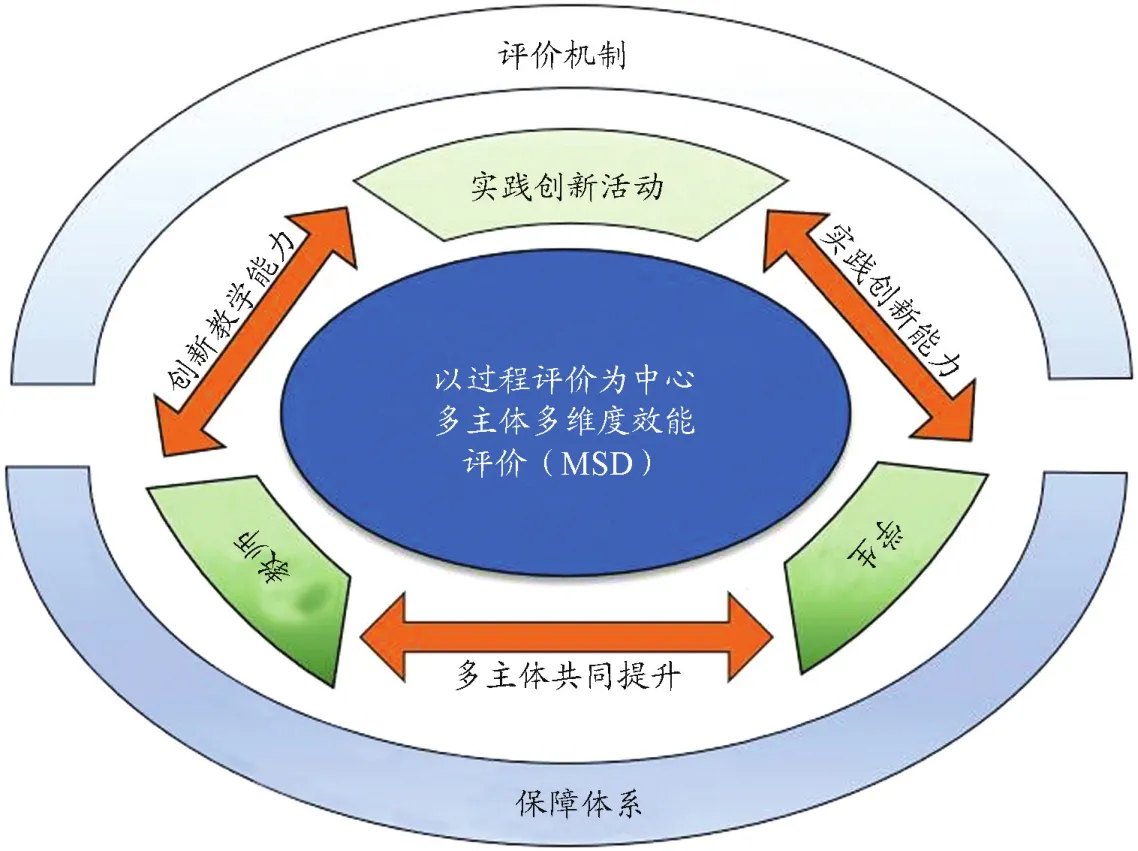

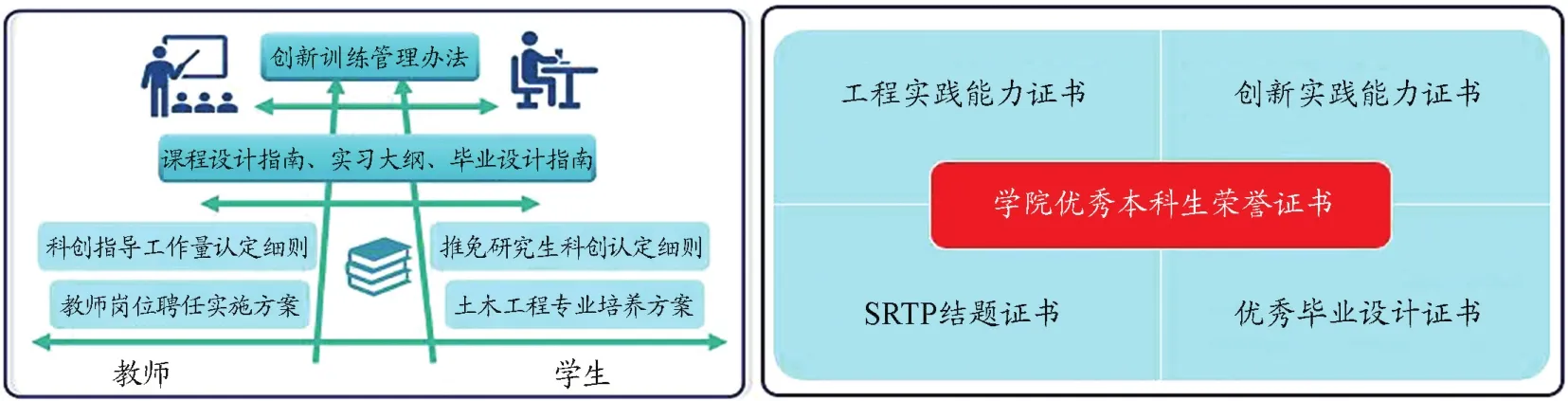

为体现创新能力培养的过程,以创新实践活动为纽带对各参与主体进行了多维度效能评价,构建了围绕创新能力培养全过程的多主体多维度效能评价方法(图2)。从影响程度、创新力度、支持维度和覆盖广度等维度评价创新实践活动。对学生创新能力的评价更加注重创新过程本身,对学生具体提升了哪个维度(知识积累、实验技能、创新研究、竞赛参与、成果表达)的创新能力进行过程性评价,凸显培养过程。同时,对指导教师从科教融合、活动设计、组织管理、科学评价和教学创新等维度进行全面评价。

图2 创新实践教学多主体多维度效能评价方法

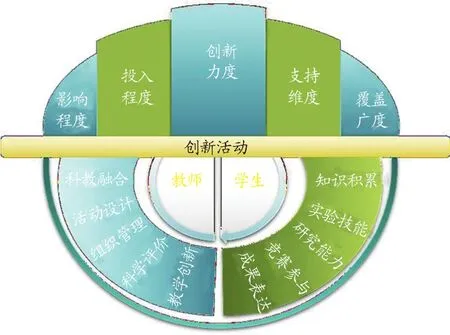

2.弹性设置的多样化创新实践活动支持学生和教师创新能力的提升

通过弹性设置的多样化创新实践活动支持学生和教师创新能力的提升,理清提升创新能力的实施路径(图3)。学生可自主选择相应的创新实践活动增强不同维度的创新能力,不断扩大创新能力边界。指导教师在长期的教学实践中也使自身的教学能力得到螺旋式提升,持续提高创新实践活动的水平。

图3 师生兼顾的创新能力提升路线

3.出台系列措施保证创新实践活动的开展和创新实践的成效

在土木工程新一轮教师岗位聘任实施方案中专设实践教学岗位,统筹实施创新实践教学活动,对参与创新实践教学活动的指导教师和学生及时给予相应的认证评价,形成了以系列规章、指南、管理办法和四证一奖(优秀毕业设计证书、SRTP结题证书、工程实践能力证书、创新实践能力证书和十大优秀本科生奖)为载体的质量保障体系,极大调动师生参与创新实践教学活动的积极性,有力保证学生和教师创新能力的提升(图4)。

图4 创新实践教学活动认证保障体系

二、土木工程创新人才多主体多维度效能评价机制的成效

(一)评价机制的作用

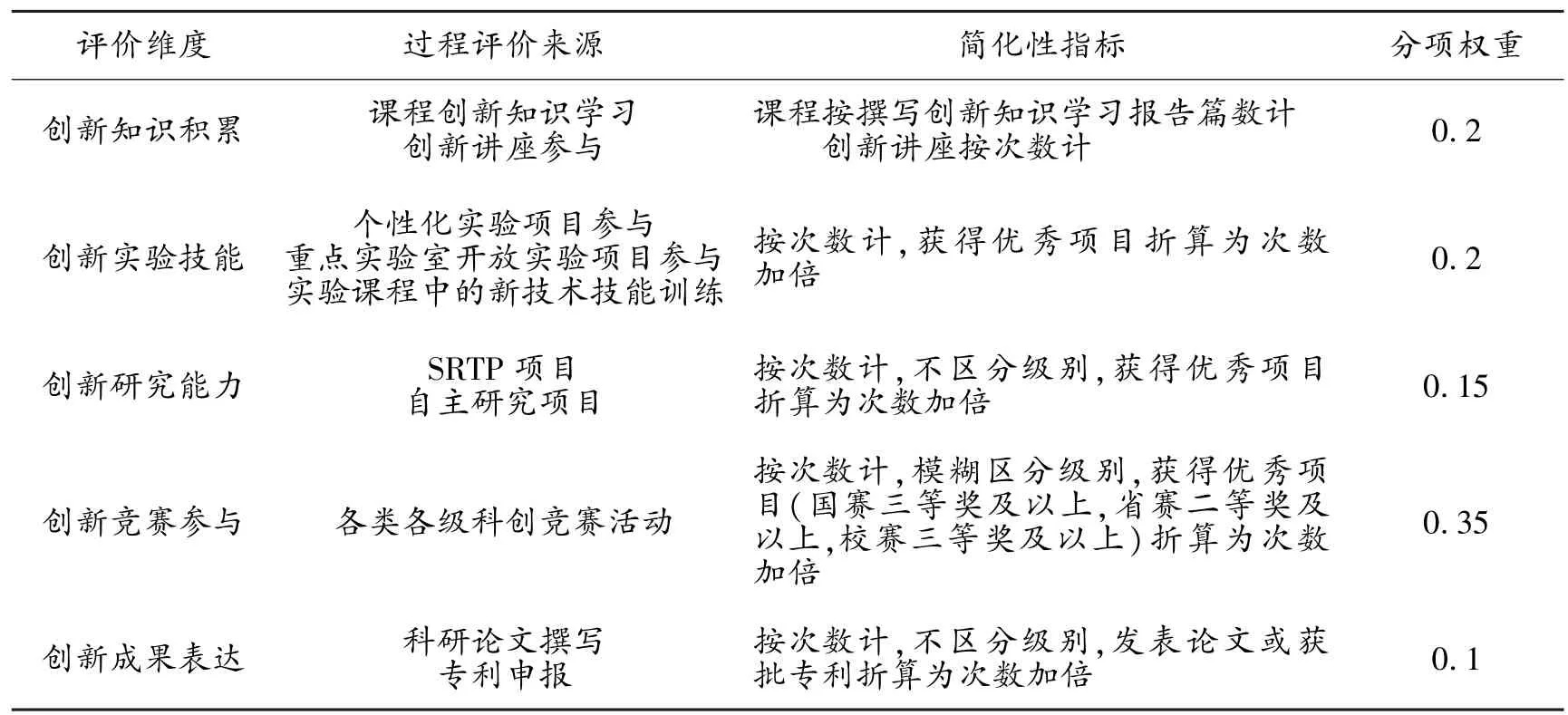

为体现创新能力的培养过程,以创新实践活动为纽带对参与主体进行多维度效能评价,根据学校有关要求,结合土木工程学院实际情况,制定创新能力评价体系和办法。该评价体系包括创新知识积累、创新实验技能、创新研究能力、创新竞赛参与和创新成果表达5个指标,并通过过程评价对各指标进行分项多权重量化(表1)。

表1 评价维度分权量化表

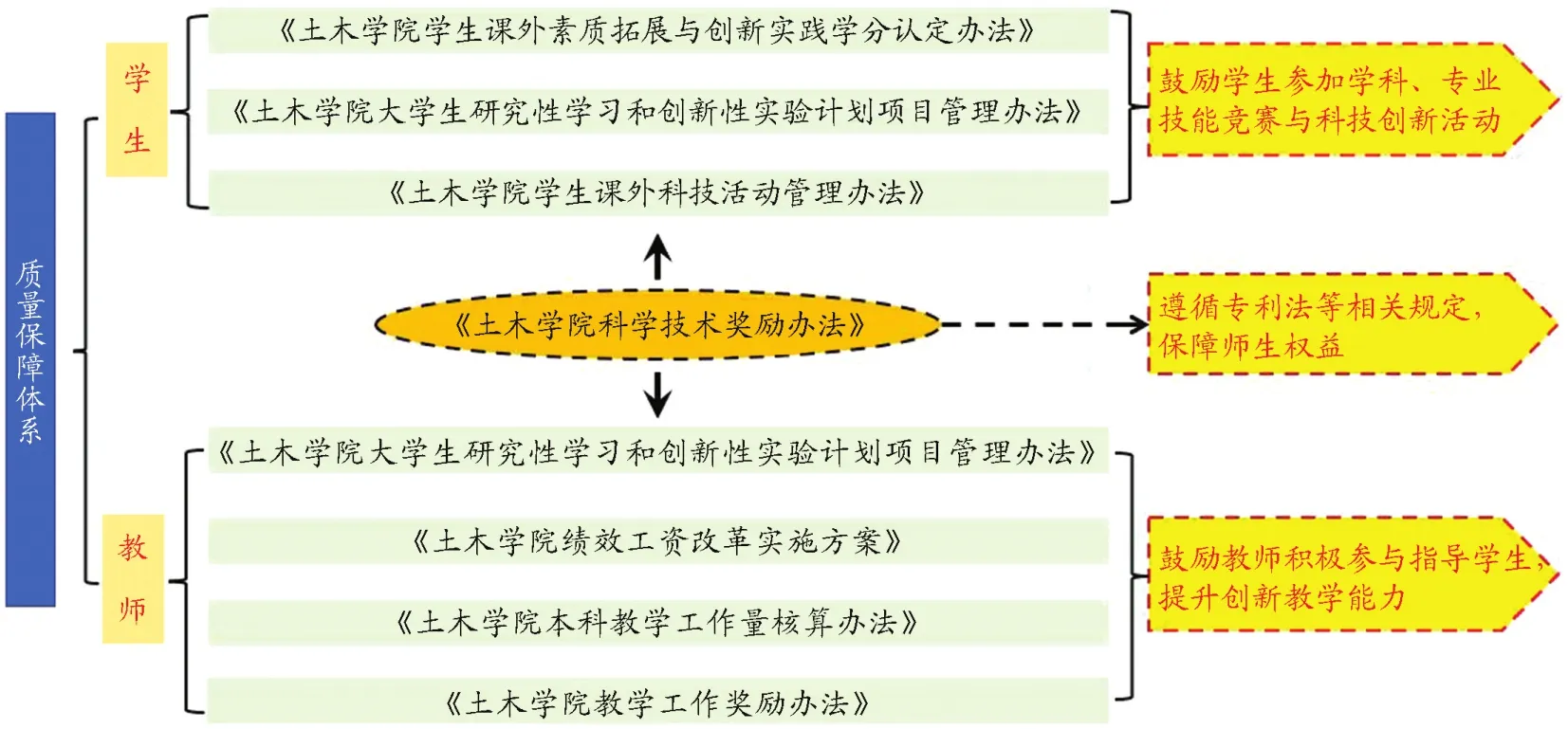

除对学生创新实践活动进行多形式弹性设计和多维度效能评价外,学院也为指导教师设计了实践创新能力课程达成度评价,通过对课程基本信息、目标梳理(学生专业课程评价考察设计)、目标达成情况和问题分析及改正建议等多方面考察,对教师教学设计、目标和质量进行多指标评价,促进教师在教学实践中提升创新教学水平。同时,为鼓励和促进师生创新能力的提升,学院针对各主体制定了相应的规定办法和政策文件,形成了全面综合的质量保障体系(图5),保障师生权益。

图5 学院多主体质量保障机制构架

(二)实践育人成效

学校以赋能创新为导向,依托20年持续改革,教研成果成功应用于土木工程专业的实践教学活动,并取得了显著成效。

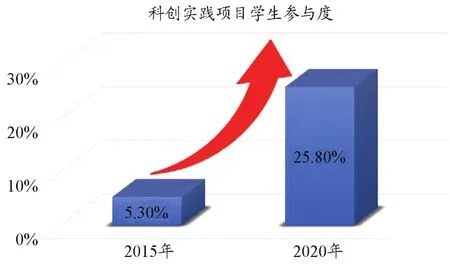

1.学生科创实践能力全面增强

土木工程学院本科生参与科创实践和科研训练的主动性明显提升,学生实践创新能力全面增强。2016年以来,科创项目参与度从2015年5.3%增加到2020年的25.8%(图6),持续20年的土木科技月科创竞赛活动每年吸引全校4 000名学生参与。

图6 2015—2020年学生科研实践项目参与度变化趋势

此外,以“莫喀铁路”“中老铁路”等“一带一路”大型国际工程及“川藏铁路”等超级工程为载体,学院设立本科生科研实践项目、本科毕业设计(论文)选题,引导本科生进入科研团队(科研育人),了解大型工程和前沿课题的研究思路和技术方法,培养科研创新思维与能力。2016年以来,本科生参与科研项目120余项,参与本科生人数增加了近20%;个性化实验项目及重点实验室开放项目中学科交叉融合项目达到总立项数的33.3%;依托科创实践和科研实践的本科毕业设计(论文)答辩优秀率在85%以上。在第十五和十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,学院学生连续获得省一等奖、国家三等奖。

2.教师科教融合能力全面提高

全院教师积极参与教学培训,踊跃开展创新教学研究,主动进行实践教学设计,科教融合;乐于担任学生科创活动指导教师,师生融合。2016年以来,教师发表教研教改论文50余篇,教改项目立项数达60余项,教学成果获奖20余项。此外,培养了一大批校级、省部级、国家级和国际级学科竞赛优秀指导教师,其中,32人次获得省部级以上奖励。

3.学院教育培养质量全面提升

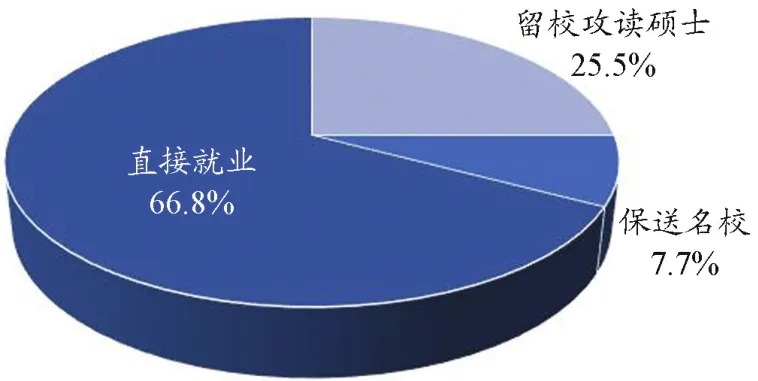

学院构建了多平台、多基地共同支撑的协同育人体系,打造了工程实践教育融汇创新中心,革新了创新能力过程评价方法,形成实践教学“多维度能力评价”机制。通过创新人才培养新模式,全面提升了学院的教育教学质量。2016年以来,本科生一次就业率在全校名列前茅,绝大部分学生就业于中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建等特大型国有企业,用人单位对毕业生创新能力总体满意度为4.37分(满分为5分),土木工程专业毕业生创新能力得到了用人单位高度认可(图7)。学生继续深造率逐年提升,其中,25.5%的学生留校攻读硕士学位,7.7%的学生保送同济大学、清华大学等高校。出国深造者由2015年的18人增加到2020年的22人(2021年各类因素影响,出国比例不高),一批优秀学生进入日本早稻田大学、美国加州伯克利大学等国际知名大学(图8)。

图7 用人单位对毕业生创新能力总评价

图8 毕业生去向分布

三、结语

新工科背景下,国家发展战略和产业升级现状对交通土建创新人才培养提出了更高的要求,教育创新变革推动创新人才培养模式和评价机制的深化改革,同时也促进传统学院的升级改造。西南交通大学土木工程专业结合人才培养方案的修订,重构实践教学体系、开展实践教学活动、更新实践教学理念,探索革新实践创新人才多主体多维度效能评价机制。

本文分析了传统实践创新能力评价体系存在的问题与不足,详细介绍了交通土建创新人才多主体多维度效能评价机制的革新思路,通过创新人才培养模式和评价方法,打破了传统人才培养模式的束缚,对探索土木工程专业人才实践创新能力培养具有重要意义。