论“尊德、修德、明德”与当代医德教育的融合

何 艳,钟 俊

(厦门医学院公共课教学部,福建 厦门 361021)

当前,医学教育面临疫情新形势、健康中国新任务和世界医学发展新要求等挑战,推动医学教育创新发展势在必行。医学生是我国医疗卫生队伍的后备人才力量,医学教育是卫生健康事业发展的基石。新形势下,通过医德教育培养出更多德才兼备的优秀医学人才是医学院校的一项重要使命。2020年9月,国务院办公厅印发的《关于加快医学教育创新发展的指导意见》明确指出,要以新内涵强化医学生培养,加强救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术、方法科学的艺术的教育,培养医德高尚、医术精湛的人民健康守护者。[1]

作为中国历史上深具影响力的教育理论家和实践家,朱熹一生非常重视教育,每到一处任职都兴文讲学,创办学校。经过长期的理论学习和教育实践,朱熹形成了独具特色的德育思想和体系,并成为朱熹教育思想乃至整个理学思想体系的重心。朱熹德育思想对当代医学院校德育的路径探索,进一步培养医学生的良好伦理道德,坚定学生的文化自信,弘扬和培育学生社会主义核心价值观有重要意义。

1 医德教育现状

医学道德简称医德,是医务人员在长期的医疗实践中形成的比较稳定的心理素质、职业习惯和优良传统,是调整医务人员与患者、医务人员之间以及与社会之间关系的行为准则、规范的总和。[2]钟南山院士对医德的内涵进行了高度的总结和概括,他认为,医德的内涵主要体现在“想方设法为病人看好病”“想方设法”指医生对病人负责任的态度,“看好病”则指医生应具备解决实际问题的能力。此乃医德的一体二面,统一融入追求生命质量和生命价值的人文维度。[3]

医德教育是医学教育机构、医疗卫生机构对医学生或医务工作者有目的、有组织、有计划地进行系统的医学职业道德影响的活动。[4]医疗工作直接关系到人民的生命和健康,医学生是未来的医护工作者,是推动卫生健康事业发展的重要力量。医学院校加强医学生德育教育势在必行,是落实立德树人根本任务的中心环节,也是贯彻落实“健康中国”发展战略的重要举措和必然要求。

为进一步了解当前医学生医德教育现状,笔者对厦门地区两所医学院校学生进行医德养成问卷调研。临床医学、护理学、药学、麻醉学和预防医学等十几个专业共927名学生参与了此次调研。95%以上的学生认为要成为一名合格的医护人员,必须具备扎实的专业基础、较强的业务能力、良好的道德品质、无私奉献、吃苦耐劳的精神以及良好的沟通能力。对比医德和医术,88.46%的学生认为医德和医术都重要,9.92%的学生认为医德更重要,1.62%的学生认为医术更重要。同时,95.69%的学生认为在校期间,很有必要接受医德相关教育。

通过调研发现,当前医德教育仍存在一些短板,主要体现在以下三方面。

1.1 学生自我认识和职业认同感不够,学习内在动机不足

数据显示,有47.9%的学生喜欢自己就读的专业,其余学生学医的兴趣一般。仅38.94%的学生出于个人兴趣与志向选择学医,31.07%的学生根据高考分数情况报考,13.70%的学生出于毕业后比较好就业选择学医,11.65%的学生则是出于家长的期望学医。由此可见,仅三成学生真正出于个人内在兴趣与志向选择学医,其余大多数是出于高考分数、就业、收入以及家长期望等外在因素的考虑而学医。

1.2 医德教育仍以公共基础类课程为主,医德核心课程较少

93.31%的学生认为学校开设的医德教育课程对个人医德提升有帮助。然而,目前开设的医德教育课程仍主要以思想政治教育、心理健康教育等公共基础课程及人文素养、美育等通识教育类课程为主,如思想道德与法治、大学生心理健康、医学心理学、大学语文和诗词欣赏等。医学伦理学、医学史、医患沟通等医德核心课程开设课时数较少。

1.3 医德教育教学手段单一、内容缺乏创意

有42.93%的学生认为,学校开展医德教育教学手段单一,缺乏创意。医德教育仍然停留教师教为主,学生自主学习和实践为辅的阶段。17.15%的学生认为授课内容较为陈旧,教师未能结合实际及时更新授课内容。同时,绝大多数情况下仍以课堂理论教学为主,课外医德教育和实践较少。79.72%的学生希望能够通过更多的社会实践开展医德教育,50.70%的学生建议借助新媒体平台加大医德教育力度,48.87%的学生希望学校能够开展更多的第二课堂活动。

2 朱熹德育核心思想

朱熹,被后世尊称为朱子,是我国著名的理学家、思想家和教育家。朱熹的理学思想对中国元、明、清三个朝代产生了长达700多年的深远影响,成为三朝的官方哲学。朱熹也因此成为中国历史上继孔子之后最具影响力的思想家之一。从传统思想中提炼精华,并将其运用于当代高校德育教育中,有助于进一步坚定文化自信,在当代继承和弘扬中国传统优秀文化。

南宋时期,社会动乱、各种社会矛盾交织激化,朱熹试图通过构建道德教育体系,开展道德教育活动,以此来提升人民道德素养,进而逐渐改善社会风气。朱熹德育思想的基本内涵,概括起来主要包含尊德、修德和明德三个方面。尊德、修德和明德是一个有机整体,从不同角度、层次诠释了朱熹德育思想的内涵。

2.1 尊德

在长期的教育实践中,朱熹始终把对学生的道德教育放在首位。在朱熹看来,大学教育应当高度重视学生的道德教育,“德行之于人大矣……士诚知用力于此,则不唯可以修身,而推之可以治人,又可以及夫提天下国家。故古之教者,莫不以是为先”。[5]朱熹认为,上自王公贵族,下至平民百姓,都要注重修身。“盖自天降生民,则既莫不与之以仁义礼智信矣,然其气质之禀或不能齐,是以不能皆有以知其性之所有而全之也”。[6]每到一处,朱熹都全身心投入教育事业,以修复学校、收徒讲学为己任。

他认为,大学教育要教之以“穷理、正心、修己、治人之道”[7]。《白鹿洞书院揭示》是朱熹为培养人才而制定的大学教育方针和教育守则,其中“熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之明义理,以修其身,然后推己及人,非徒欲具务记览,为辞章,以钓声名,取利禄而已也。”充分表明了朱熹对德育教育的重视和推崇。担任同安县主簿兼主县学事期间,朱熹大力整治县学,争取办学经费,亲自拟定确立县学的宗旨和大纲。设立“四斋”,践行完美人格教育。同时,十分重视教师的选拔任用,主张教师要有“德行道艺之实”和诲人不倦、以教为重的思想品质。[8]

2.2 修德

为更好地帮助人们修德,朱熹在继承儒家德育思想的基础上,构建了以修养论为核心的道德教育方法论,主要包含主敬涵养、格物正心、致知力和循序渐进四方面。“主敬涵养”和“格物正心”的方法论,均突出“正心”和“诚意”。“古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意。”[9]要治国齐家平天下,就要先养身修德。修德则需“正心诚意”,即端正自己的思想和心性,发自内心接受与认同,形成道德自觉和自律,做到“静时涵养于未发,动时察之于已发”,进而诚以待人,毅以处事。

朱熹在长期从事道德教育的过程中,还形成了几条重要的道德教育原则,即“整全教育与注重德育的原则、知行结合的原则、引导与防禁结合的原则以及循序渐进的原则等”。[10]朱熹十分注重人才的全面发展,倡导培养个性全面和谐发展的“全人”。为实现“全人”的培养目标,朱熹在课程设置、授课内容、教学方式和方法等方面进行积极的探索。教学内容方面,教之以礼、乐、射、御、书、数六艺的同时,将四书五经纳入学生课程学习,真正做到知识教育与德育教育的密切结合。此外,朱熹高度重视循序渐进的原则,通过道德教育达到“明人伦”的目标并不是一两日就能达成的。道德教育是一个长期的过程,教育者施教要由浅及深,根据受教者的实际情况,因材施教。于个人而言,修德也是一个日积月累、循序渐进的过程,需坚持“熟读精思”,不能过于心急。

2.3 明德

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”[11]朱熹认为,大学教育的纲领就是要:明明德,亲民,止于至善。“明明德”是把人天生的善——“明德”发扬光大,这是每个人为学做人的第一步。[12]大学阶段,就是要帮助学生培养良好的品德和光明的德行。个人得到完善后,再由己及人,在实践中言传身教,把自身的善和美好的品德转化给他人。

朱熹提出致知力行,明确指出“致知”和“力行”二者缺一不可,并且强调“致知”要先于“力行”,只有掌握了正确的道德知识,才能用正确的道德观和价值观指导实践,更好地将美好的道德品质推己及人,进而发扬光大。在同安县讲学时,朱熹十分重视宣扬先贤,发挥典型人物在激励后学方面的作用。以当地道德高尚的乡贤(如苏颂)为教材,对名节道德的先贤人物进行宣扬,使学生学有榜样,达到“使义理有以博其心,规矩有以约其外”的教学目的。[13]

3 朱熹德育思想与当代医德教育的融合

针对医德教育的现状和存在的一些问题,将朱熹“尊德、修德、明德”的德育核心思想融入当前医德教育,能够为医学院校加强医德教育提供有益借鉴。

3.1 立德树人,德育为先

“人而无德,行之不远。没有良好的道德品质和思想修养,即使有丰富的知识、高深的学问,也难成大器。”[14]医学院校首先要尊德,提升认知,从思想上高度重视学生的医德教育,加强制度保障,注重德育评价。

一是将德育思想融入学校办学理念和学校章程中,明确人才培养目标。淳熙六年至淳熙八年,朱熹任南康军期间,重建并复兴白鹿洞书院,订立《白鹿洞书院揭示》,明确书院的办学理念和教育方针。《白鹿洞书院揭示》开篇第一句“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”,以儒家“五伦”作为书院办学和学生为学的目标,以期通过学习人与人之前的道德关系来开展道德品质教育,进而达到教化、营造良好社会风气和规范社会秩序的效果。

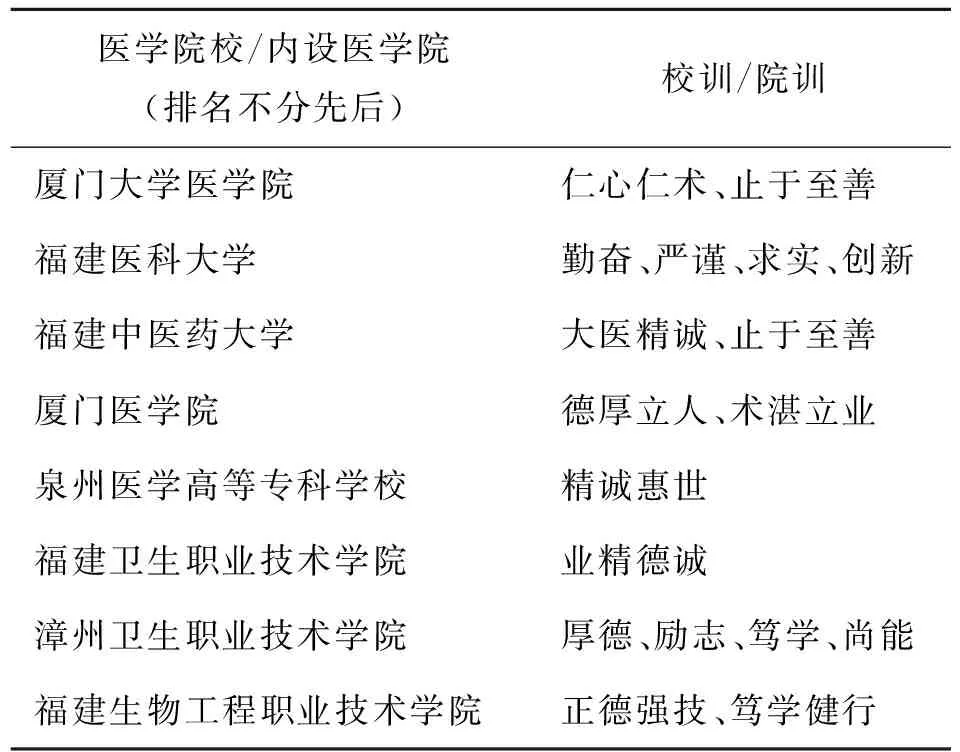

福建省内7所医学院校和1所综合性大学内设医学院,始终将医德教育摆在首位,均在校训、办学理念、校风和学风中体现德育元素(详见表1)。

表1 福建省各医学院校校训、院训

厦门医学院“德厚立人、术湛立业”的八字校训,前四字言道德人品、立身立人,后四字言技术技能、立功立业,是“敬德”和“修业”的统一。福建中医药大学“大医精诚、止于至善”,前四字出自唐代医药学家孙思邈的《备急千金要方》,“精”指熟练的专业技能,“诚”指高尚的道德品质,唯有医术精湛、医德高尚者方能称为“大医”。

二是将“品德修养”统一纳入所有专业培养方案,作为学生毕业要求的一项重要指标项。通过五年系统的理论学习与实践,学生在思想政治素养和职业素质方面需达到多项目标,包含珍视生命、关爱患者、具有人道主义精神,重视医疗伦理问题,树立以人为本、以维护和促进健康为目标,履行维护医德的医务等。

三是优化评价体系。医学院校尤其要注重学生德智体美劳的全面发展,将学生的德育学分、参与德育实践活动等纳入学校评奖评优评先等实施办法当中,优化评价体系。

3.2 立志涵养,正心诚意

“为学须先立志”,医学生只有发自内心想成为一名优秀的医护工作者,愿意为医疗健康事业奋斗终身,才有了前进的目标,进而能够为实现这一志向而主动学习、主动作为、不懈奋斗。选择了医学相关专业,就要转变学医是“不得已而为之”的想法,明白“既来之则安之”,珍惜宝贵的校园学习时光,专心学习,真正做到格物、致知、穷理,掌握成为一名医护工作人员所需的知识和能力。

立志学习的同时,还应尤其注重个人品德的修养,从正心诚意做起。正心诚意应用到医学生的医德养成中,概括起来就是四个字——医者仁心。医德教育的一项根本任务就是要帮助学生培养仁爱之心、恻隐之心、心怀天下苍生、舍己为人、一视同仁等高尚品质。医学生只有心中有爱,才能心怀天下苍生,真心实意愿意为医疗事业奋斗终生。

医学院校要将德育教育贯穿人才培养的课程模块,重视专业课程的同时开设思想品德修养、医学伦理、生命美育、心理健康以及医学心理学等有助于促进医学生全面发展的课程。将课程模块进行分类,可设置公共基本课程、学科通修课程、专业课程、通识教育课程和任选课程等模块。此外,发挥全校性选修课程的育人作用,规定学生毕业前必须完成全校统一开设的旨在提高学生综合素质的至少10学分的跨学科基本课程,并明确至少修读1~2学分德育类课程。

同时,推进“课程思政”和“课程德育”建设,帮助学生树立正确的人生观和价值观。一方面,加强师资队伍建设,鼓励高级职称教师担任班级导师、兼职辅导员、开设医德类核心课程。同时,积极借助慕课、超星、博雅等线上学习平台,丰富和充实品德教育课程。另一方面,充分利用思想政治教育课程和活动开展理想信念教育,将社会主义核心价值观、红色文化、红医精神、抗疫精神融入医学生思想政治教育体系。根据医学院校特色,开展祭奠“大体老师”、结合医师节、护士节等活动,进一步强化学生对医学的认同感、归属感和责任感。

3.3 治人明德、致知力行

“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明。二者皆不可偏废……”[15]朱熹认为,认识得越清晰,实践就越扎实;实践越扎实,认识就会更加清晰。学生医德的养成,要理论知识和实践两手抓,致知力行。

实践方面,通过制定并完善学生“第二课堂成绩单”制度实施办法、医学生综合素质测评办法等,为学生的德育实践提供制度保障。鼓励学生到社区医院、养老院开展公益志愿服务及“三下乡”等特色活动,真正让学生知恩、感恩。2021年9月厦门市同安区疫情暴发期间,厦门医学院3 500名师生积极参与核酸检测培训。学校先后派出由教师、在校生、实习生组成的三支队伍、1 200多名师生志愿者参与到厦门市隔离点及全员核酸检测采样、流调溯源工作中。2022年,厦门医学院持续发挥专业优势,千余名教师医护人员多批次支援抗疫大局。通过抗疫实践,学生不仅能学以致用,更重要的是对救死扶伤的使命有了更充分的认识,增强了“白衣天使”的荣誉感。

同时,医学院校还应明“明德”,一方面通过名言警句、读书社传统医德思想导读、医学史课程教学等形式,宣扬我国各时期医学代表人物及其医德思想。邀请“五一”劳模、抗疫先进个人等进校园开展讲座和宣讲,大力弘扬先进事迹,向学生传播正能量。另一方面,借助微信公众号、网页、论坛等,挖掘、宣传本土红色文化、医德高尚代表人物及其先进典型事迹等,建构校园网络德育氛围。

4 结语

“医学是有温度的,医生对待病人的态度、同病人的沟通方式都是可以治病救人的。医者能做的仍然是有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”。[16]医学生只有兼备精湛的业务能力和高尚的道德品质,日后方能真正成为“对国家尽忠,对父母尽孝,对单位尽责,对患者尽心”的“四尽”医学人才。朱熹“尊德、修德、明德”的德育思想精华,在当代医德教育中同样适用。医学院校在培养医学人才的过程中,应始终将“尊德、修德、明德”贯穿于医学教育全过程,真正帮助学生切实践行“德厚立人、术湛立业”和“厚德载物施仁术、大医精诚济苍生”等大无爱精神。将朱熹德育内涵及其教育意义融入当代医学教育,能够为医学生医德养成提供重要借鉴,有助于新医科背景下医学院校积极探索德育工作路径,进而切实推动新时代医学教育创新发展。