收入差异下的老年心理健康不平等及影响机制

李 丹 白 鸽

一、引言

老年人是心理健康问题的高发人群,全世界超过20%的老年人患有精神疾病,6.6%的老年残疾和17.4%的老年伤残损失健康生命年是由精神疾病导致的。中国患有孤独、焦虑、抑郁和社会隔离等心理健康问题的老年人比例逐年上升,且心理健康状况呈现群体差异。世界卫生组织发布的《2020-2030健康老龄化行动十年》和中国发布的《“健康中国2030”规划纲要》均指出,要以健康公平为核心理念,推动开展老年心理健康与关怀服务,以保证最弱势、最脆弱和边缘化的群体最大程度地受益。因此,分析老年心理健康不平等的影响因素与影响机制是科学制定老年心理健康政策和改善老年心理健康公平的前提条件。

收入作为社会经济地位的核心指标之一,其与老年心理健康不平等的动态关系研究,近年来愈加受到学术界的广泛关注,但目前尚无定论。支持积累优势理论的学者认为,由较高的收入带来的心理健康优势会随着年龄的增长不断累积,从而导致个体间的心理健康差异在老年阶段不断扩大。支持年龄中和效应理论的学者则认为,年龄的增长会缩小由收入差异造成的老年群体心理健康不平等,且老年阶段所面临的其他非收入类因素,如退出劳动力市场、经济来源变化、老年疾病增多等,对老年心理健康影响作用的日益增大,是年龄增长弱化积累优势效应的潜在影响机制。

尽管一些国内学者开始关注中国老年心理健康不平等的动态变化趋势及其影响机制,但并未得出一致结论。此外,目前国外有关年龄中和效应影响机制的研究较少探讨老年人身体失能对由收入差异造成的心理健康不平等的调节作用。实际上,基于阿玛蒂亚·森的可行能力理论,身体失能会影响老年人将社会经济资源转化为心理健康优势的能力与效率,而年龄是影响老年人身体功能发展变化状态的重要因素,伴随着增龄而来的身体功能限制与退化是不可避免且难以逆转的。那么,年龄的增长会如何影响基于收入差异的心理健康不平等在老年阶段的变动趋势?身体失能是否可以成为解释年龄中和效应存在的关键原因之一?其对老年心理健康政策的精准化施策有何启示?本文将基于上述问题展开研究,以期厘清收入与老年心理健康不平等的动态变化趋势及其影响机制,从而为制定老年心理健康政策和实现心理健康公平提供理论依据。

二、文献述评与研究假设

(一)年龄、收入与老年心理健康不平等

“积累优势”概念由默顿(Merton)于1968年提出,指早期接受的科学训练、社会地位和可利用的科研资源等比较优势如何产生长期优势并使科学研究群体间的差距不断扩大的社会过程。随着社会学中的年龄、群组和生命历程等概念的发展,“积累优势”概念被应用于老年学领域,聚焦于群组分析和研究与年龄有关的社会结构制度影响机制,并逐渐形成了积累优势理论。基于社会分层理论、结构功能主义理论和生命历程理论,积累优势理论认为群体不平等是作为社会结构、制度安排和个人生活轨迹相互作用的产物而出现的,社会结构和制度安排通过赋予个体积累价值和回报等优势的不同机会而对群体进行分层;群体间的差异则会因个体优势积累的时间起点和期限的不同而随着年龄的增长不断扩大。收入作为社会结构和制度安排的重要表现因素,其对心理健康的影响作用在积累优势研究领域中得到广泛讨论。部分学者通过数据分析验证了处于较低收入或较差经济状况的个体更容易经历不健康的行为习惯、短缺的物质条件、匮乏的社会资本和频繁的负面事件,从而遭受更高的健康风险和心理压力。此外,由收入差异造成的抑郁、孤单和心理疾病等健康不平等问题随着年龄的增长而不断扩大。

但豪斯(House)等人将老年阶段依次划分为早期、中期、晚期三个阶段后发现,基于收入差异的健康不平等存在年龄中和效应,即由收入差异造成的健康不平等在老年晚期阶段会缩小。此时对老年健康影响更大的风险因子转变为身体疾病、预期寿命和家庭关系变化等受经济状况影响较小的因素。目前,国外学者提出了三种影响机制用来解释年龄中和效应存在的深层次原因:第一种,尽管在青中年阶段,收入会持续影响个体的健康状况,并在很大程度上决定个体步入老年早期的健康水平,但随着年龄的增长,衰老所带来的生理疾病的增加对身心健康的影响要远远大于经济因素,特别是在高龄期,任何经济优势已不能阻止生理疾病迅速恶化所造成的健康状况下降。第二种,在退出劳动力市场后,老年人的收入主要来源于养老金等社会福利和子女给予的经济支持。这种收入再分配在一定程度上减少了老年人之间的收入不平等,削弱了收入对老年健康的影响作用。第三种,死亡选择假说认为,处于收入劣势的非健康个体在老年阶段到来前去世的可能性更高,而存活下来的老年人的收入水平更高,且身心更健康,从而出现了基于收入差异的健康不平等在老年阶段出现收敛的现象。

国内有关基于收入差异的健康不平等研究主要聚焦于躯体健康,且逐渐开始关注收入水平对老年心理健康的影响作用,并指出收入是影响老年群体心理健康不平等的社会经济因素之一,但较少关注基于收入差异的老年心理健康不平等的长期变动趋势。因此,基于以上分析,本文提出研究假设1。

假设1:随着年龄的增长,基于收入差异的老年心理健康不平等呈收敛趋势,即存在“年龄中和效应”。

(二)失能、收入与老年心理健康不平等

失能是指个体因身体功能限制或健康问题而不能在社会生活领域进行活动,其是影响老年人心理健康的重要因素之一。我国失能老年人规模不断扩大,对失能老人而言,在老年早期失能程度相对稳定,而在高龄阶段失能程度随机波动程度增大。增龄老化性失能不仅使老年人丧失了行动能力,阻碍其社会功能的发挥和获取社会资源的能力,并会进一步影响个体心理健康状态,导致老年群体产生抑郁、孤独、社会隔离、无用感等心理健康问题。

同时,失能也成为划分老年群体差异的重要指标之一。世界卫生组织于2015年提出的“功能发挥”这一新概念从老年人视角出发,认为健康老龄化是指个体能够按照自身观念和偏好来生活和行为的健康相关因素。老年个体的自主性和独立性是实现健康和积极老龄化的逻辑基础。基于可行能力理论,个体的自主性和独立性代表了个体的选择自由,这是个体在追求生命价值的过程中所采取的功能型活动的集合。因此,老年人之间的差异不仅表现在经济收入、职业、所处的社会环境等外部特征上,而且也体现在身体功能等最基本的内部特征上。然而,在评价平等时,对这一最基本的个人差异性的忽视往往意味着对平等诉求的最主要特征的忽视。芬克尔斯坦(Finkelstein)等认为,在老年群体中,失能者与身体健全者之间的差距会随着年龄的增长而越来越大;失能者无法参与正常的社会生活活动,此时,消费的边际效用会降低,一个人的财富或收入水平的重要性也会减少。吉利亚德(Gilleard)等指出,增龄老化性失能将老年群体划分为具备行为自主性的个体和因身体功能受限而对自我认知产生怀疑的个体;正是身体失能的限制,而非经济状况,阻碍了老年人实现阿玛蒂亚·森所提出的可行能力。因此,本文认为身体失能是基于收入差异的心理健康不平等在老年阶段出现年龄中和效应的一个潜在关键因素,并提出假设2。

假设2:失能调节收入对老年心理健康不平等的影响作用,即随着失能程度的增加,收入对老年心理健康不平等的影响减弱。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源与样本描述

本文的数据来源于“中国老年健康影响因素跟踪调查”(英文缩写为CLHLS)2005、2008、2011、2014共4个年份、历时10年的追踪数据。通过对控制变量含有缺失值的样本进行删除,本文的研究样本总量为11699人;其中,2005年研究样本量为11699人,2008年研究样本量为5443人,2011年研究样本量为3072人,2014年研究样本量为2112人。

(二)变量说明

——心理健康。世界卫生组织将心理健康定义为个体适应身体、心理和社会各方面的正常状态。现有研究常用抑郁、孤独、焦虑等指标测量心理健康。鉴于已有关于老年人心理健康的研究和CLHLS问卷中的测量项目,本文采用 “不论什么事您是不是都能想得开?”(正向计分题)“您是不是经常感到紧张、害怕?”(反向计分题)“您是不是经常觉得孤独?”(反向计分题)和“您是不是觉得越老越不中用?”(反向计分题)4道题目的加总分来测量老年心理健康水平;每道题目采用5点计分法(从“1=非常不满意”到“5=非常满意”),分数越高,表明心理健康水平越高。已有研究证明,该量表具有较好的信效度。在本文中,该量表的信效度检验分别为0.871和0.818,说明该量表是合适可信的。

——收入。本文以受访者的年均收入测量收入水平。本文计算了受访者在基期阶段的家庭年人均收入值,并根据百分位数,将年人均收入划分为较低、中下、中上、较高4个等级,由低到高赋值为0,1,2,3。

——年龄。本文选取了老年人在基期阶段的年龄,并对年龄进行了对中计算。

——失能。卡茨等人开发的日常生活行为能力量表在老年研究中广泛应用,其主要测量老年人的吃饭、洗澡、穿衣、上厕所、室内活动、大小便失禁六项日常活动能力。在本文中,失能程度根据老年人在四次追踪调查中6项日常活动能力的问题回答分数的均值计算得到;每道题目采取3点计分法(从“1=完全自理”到“3=完全不能自理”),分数越高表明失能程度越高。

——控制变量。已有研究表明,人口统计特征和健康生活方式对老年群体的心理健康具有影响作用。因此,本文对婚姻状况(0=离异/未婚,1=已婚,2=丧偶)、性别(0=女性,1=男性)、户口(0=农村,1=城镇)、抽烟状况(0=不抽烟,1=抽烟)、喝酒状况(0=不喝酒,1=喝酒)5个变量进行控制。本文均选择受访者在基期阶段的调查结果作为婚姻状况、户口、抽烟状况、喝酒状况4个控制变量的测量值。

(三)模型选择

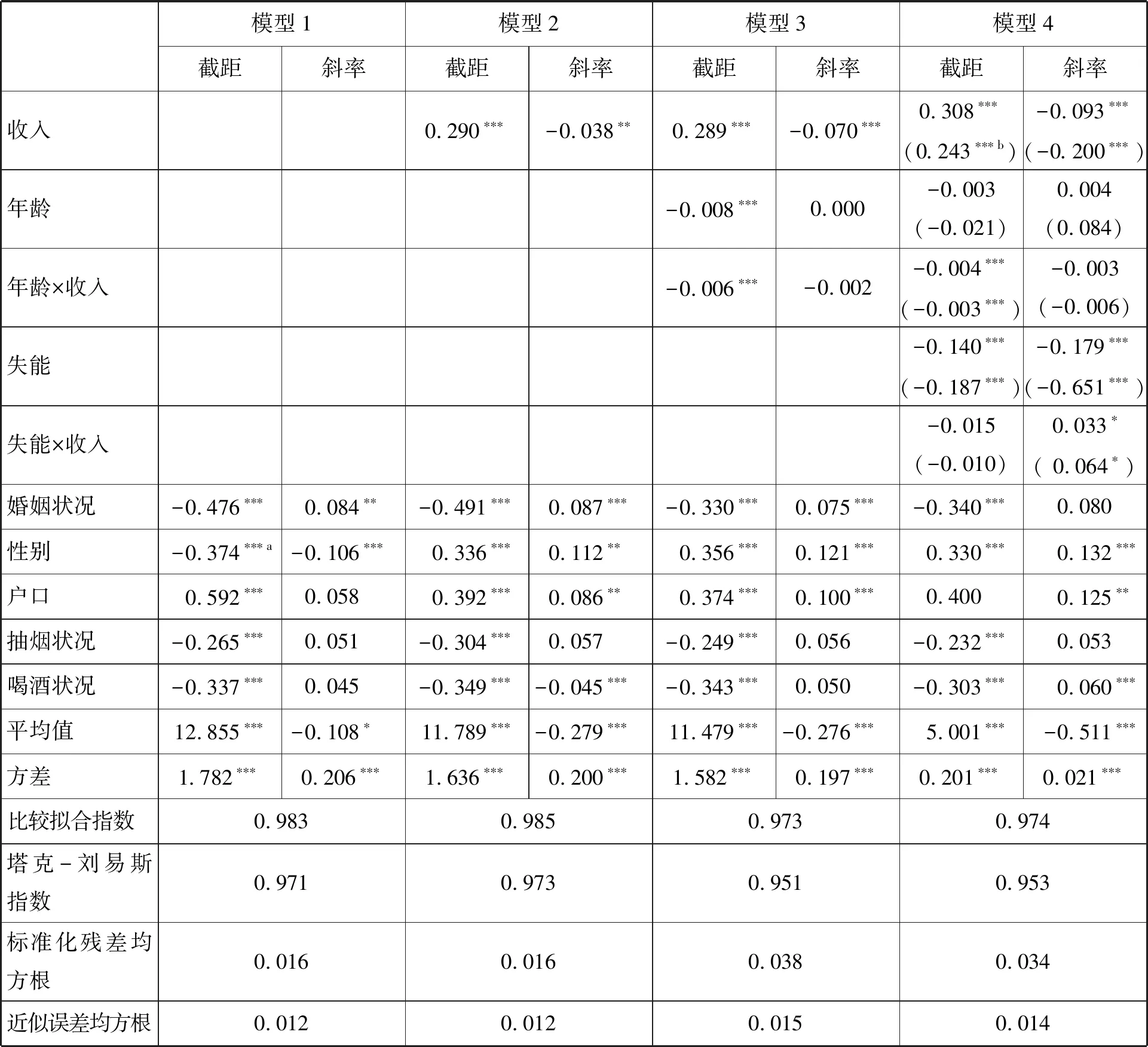

潜变量增长曲线模型主要用于研究某一特征随时间发展的变化趋势及其个体差异,和引起这种变化的前因后果。因此,本文采用潜变量增长曲线模型来逐步检验收入与心理健康的关系在老年阶段的变动趋势,并分析年龄和身体失能对以上关系的调节作用。其中,模型1(基期模型)主要分析老年人心理健康随时间变化的线性发展趋势及其个体间差异。模型2加入收入变量,以分析收入对老年人心理健康发展变化趋势的调节作用。模型3在模型2的基础上加入年龄和年龄与收入的交互项两个变量,以分析收入对老年人心理健康的影响作用随年龄增长的变化趋势,即检验假设1。模型4在模型3的基础上加入了失能、收入与失能的交互项两个协变量,以分析随着年龄的增长,身体失能对收入水平与老年人心理健康关系的调节作用,探讨年龄中和效应的潜在影响机制,即检验假设2。

由于部分研究对象去世、失访等原因,身体失能和心理健康的测量值在四次追踪调查中存在缺失值。本文采用全息极大似然估计法对心理健康状况和身体失能的缺失值进行处理,并采用Mplus8.3软件进行数据分析。

四、研究结果

(一)描述性统计分析

在基期调查阶段,老年人的心理健康均值为11.170,表明老年人整体心理健康水平一般。身体失能程度均值为0.700,说明本文样本中老年人整体失能程度较轻。在人口统计特征方面,老年人的年龄均值约为85岁;离异或未婚、已婚和丧偶的占比分别为3%、35%和62%;男性和女性老年人分别占46%和54%;农村老年人与城镇老年人分别占比17%和83%。在健康生活方式上,抽烟老年人占比为21%,不抽烟老年人占比为79%;喝酒老年人占比为21%,不喝酒老年人占比为79%。

(二)老年心理健康发展曲线分析

潜变量增长曲线模型的分析结果见表1。本文选取常用于检测潜变量增长曲线模型拟合优度的四个测量指标:比较拟合指数(CFI)、塔克-刘易斯(TLI)指数、标准化残差均方根(SRMR)、近似误差均方根(RMSEA)。其中,CFI≥0.900、TLI≥0.900、SRMR<0.080、RMSEA<0.080时,表示模型拟合较好。模型1包括截距变量、斜率变量和性别、户口、抽烟状况、喝酒状况、婚姻状况5个控制变量。模型1中的各拟合指标值为:CFI=0.983,TLI=0.971,SRMR=0.016,RMSEA=0.012,说明模型1拟合较好。根据模型1的统计结果可知,截距变量的均值和方差分别为12.855和1.782,且p<0.01,说明在基期阶段老年人的心理健康状况处于中等水平,且存在着显著个体差异。斜率变量的均值和方差分别为-0.108(p<0.1)和0.206(p<0.01),说明老年人心理健康发展曲线水平随着时间的推移呈下降趋势,平均下降速率为0.108,且下降趋势存在着显著个体间差异。总体来说,模型1的分析结果表明,老年人心理健康在基期阶段的平均水平和随时间发展的下降趋势中均存在着显著的个体差异。该结论为进一步分析影响老年人心理健康变化趋势个体差异的影响因素提供了基础。

表1 潜变量增长曲线模型分析结果

(三)收入对老年心理健康的影响

基于模型1的结论,模型2主要检验收入对老年心理健康发展曲线变化趋势的调节作用。根据表1中模型2的统计分析结果可知,收入对截距变量的影响系数为0.290(p<0.01),说明收入与基期阶段的老年人心理健康水平正相关,即在基期阶段,收入越高意味着心理健康状况越好。该结论表明,以截面数据为基础的基期数据分析结果符合积累优势理论假说,即收入作为一种优势资源,会在短期内正向影响老年人的心理健康水平。然而,当考虑到时间因素时,纵向数据分析结果表明,收入对斜率变量的影响系数为-0.038(p<0.05),说明收入对老年人心理健康发展曲线下降趋势呈负向调节作用,即作为一种优势资源的高收入并未延缓老年人心理健康发展曲线的下降趋势;与此相反,收入水平高的老年人的心理健康状况随时间下降的速度要快于收入水平低的老年人,该结论与积累优势理论假说不一致。

鉴于收入对截距变量和斜率变量的影响存在着差异,为进一步分析不同收入水平的老年群体心理健康发展曲线变化趋势,本文选取较低收入老年群体(收入=1)和较高收入老年群体(收入=3)在四次追踪测量中的心理健康均值进行对比,并绘制心理健康发展曲线发现,尽管高收入群体老年人的心理健康水平始终高于低收入老年群体,但不同收入水平群体之间的心理健康差距随着时间的推移在不断缩小。该结论与积累优势理论假说相悖。因此,本文将进一步检验由收入差异导致的老年心理健康不平等是否符合年龄中和理论。

(四)年龄与收入的交互项对老年心理健康的影响

为检验基于收入差异的老年人心理健康不平等是否符合年龄中和效应理论,本文在模型3中加入年龄和年龄与收入的交互项两个变量。根据表1中模型3的结果可知,在基期阶段,年龄对截距因子的影响系数为-0.008(p<0.01),说明年龄与基期阶段的心理健康水平负相关,即年龄越大,心理健康水平越低。而年龄对斜率变量的影响不显著,说明老年人的心理健康水平随年龄增长的下降趋势在长期内持续存在。年龄与收入的交互项对截距变量和斜率变量的影响系数反映了年龄对收入和心理健康关系的调节作用。基于模型3的分析结果,年龄与收入的交互项对截距变量的影响系数为-0.006(p<0.01),说明在基期调查阶段,年龄负向调节收入与心理健康之间的关系,即年龄的增长会缓和因收入差异导致的老年群体健康不平等。年龄与收入的交互项对斜率变量的影响不显著,说明以上调节作用在长期内保持稳定。该结论验证了中国基于收入差异的老年心理健康不平等符合年龄中和效应理论。

为进一步阐述年龄对收入与心理健康不平等的调节作用,本文选取较低收入水平的老年群体(收入=1)和中上收入水平的老年群体(收入=3)在不同年龄的心理健康均值进行对比,并绘制了基于收入差异的老年心理健康水平随时间变化的发展曲线。曲线图表明,随着年龄的增长,高收入老年群体和低收入老年群体的心理健康差异不断缩小且在高龄阶段有交叉,说明在老年阶段早中期,收入水平高的老年人较收入低的老年人有微弱的心理健康优势,但是收入水平高的老年人心理健康状况下降速度更快,到老年晚期会显示出微弱的心理健康劣势,呈现了年龄增长对基于收入差异的心理健康不平等的缓和效应,从而验证了研究假设1。

(五)年龄、身体失能程度与收入的交互项对老年心理健康的影响

为进一步探索基于收入差异的老年心理健康不平等存在年龄中和效应的潜在机制,本文在模型2中加入失能和失能与收入的交互项两个变量,以比较失能和年龄对基于收入差异导致的心理健康不平等的调节作用。根据表2中模型4的结果可知:第一,在基期阶段,失能对截距变量的影响系数为-0.140(p<0.01),说明失能与基期阶段的心理健康水平负相关,即失能程度越高,心理健康水平越低;失能对斜率变量的影响系数为-0.179(p<0.01),说明失能对心理健康发展曲线的下降趋势呈负向调节作用,即与低失能群体相比,高度失能群体的心理健康水平下降速度更快。第二,失能与收入的交互项对截距变量和斜率变量的影响系数反映了失能对于基于收入差异的老年心理健康不平等的调节作用。由模型4的结果可知,失能与收入的交互项对截距变量的影响系数为-0.015,且p>0.1,说明影响作用不显著。但系数为负数表明,失能可以缓和在基期阶段由收入差异导致的老年心理健康不平等。失能与收入的交互项对斜率变量的影响系数为0.033(p<0.1),表明失能在长期内会减缓收入对老年心理健康不平等的影响。第三,与模型3相比,在将失能和失能与收入的交互项纳入模型4后,收入对截距变量的影响系数的绝对值由0.289增加至0.308,对斜率变量的影响系数的绝对值由0.070增加至0.093,说明由收入差异导致的心理健康不平等在低失能老年群体中更加明显。第四,当在模型4中加入身体失能和身体失能与收入的交互项后,通过比较表1中模型4括号内的标准化系数绝对值可知,年龄对截距变量和斜率变量的调节作用的绝对值分别为0.003和0.006,失能对截距变量和斜率变量的调节作用的绝对值分别为0.010和0.064。由此可知,与年龄的调节效应相比,失能程度的差异在缓和由收入导致的心理健康不平等中的作用更大。

为更加细致地分析失能对基于收入差异的老年心理健康不平等的调节作用,本文将失能程度划分为四个等级,由低到高赋值为0,1,2,3,并选取低收入低失能(收入=1,失能=1)、低收入高失能(收入=1,失能=3)、高收入低失能(收入=3,失能=1)、高收入高失能(收入=3,失能=3)四个样本群体进行对比分析。结果表明,尽管在老年阶段早中期,在同一失能水平下,高收入老年人比低收入老年人的心理健康水平更高,但随着年龄的增长,不同收入群体间的心理健康差距不断缩小,且低收入群体到老年晚期会显示出微弱的心理健康优势,呈现了失能加重对基于收入差异的心理健康不平等的缓和效应,证明了老年阶段身体失能程度的变化是年龄中和效应的潜在影响机制之一。因此,假设2得到验证。

五、结论与讨论

(一)研究结果

基于2005-2014年的CLHLS四次纵向追踪调查数据,本文运用潜变量增长曲线模型,探讨了中国由收入差异导致的心理健康不平等在老年阶段的动态变化趋势及其影响机制。研究结果表明:第一,由收入差异导致的老年心理健康不平等随年龄的增长呈收敛趋势,符合年龄中和效应理论。第二,与低失能老年群体相比,在高失能老年群体中,基于收入差异的心理健康不平等随年龄增长的收敛趋势更加明显,随着失能程度的增加,收入对老年群体心理健康不平等的影响作用逐渐弱化;此外,与年龄的调节效应相比,失能对收入与心理健康不平等关系的调节作用更大。因此,本文认为失能是年龄中和效应的潜在影响机制,是基于收入差异的心理健康不平等在老年阶段呈现收敛趋势的关键原因之一。

(二)理论贡献

本文的理论贡献主要有以下两点:第一,拓展了老年健康不平等的研究范畴,将关注重点由身体健康不平等转向老年心理健康不平等,并分析了身体失能、经济收入与老年心理健康不平等的影响关系,为深化积极健康老龄化内涵认识提供了理论依据。第二,补充了年龄中和效应理论的实证研究文献,揭示了失能程度是调节收入对老年心理健康不平等影响的关键因素。与以往的研究相比,霍夫曼(Hoffman)认为,基于收入差异的健康不平等在老年阶段呈现的收敛效应仅在患有疾病的老年群体中存在,而在无疾病群体中不存在或收敛效应较弱,从而揭示了疾病作为年龄中和效应存在的潜在影响机制。但身体失能对基于收入差异的老年心理健康不平等是否具有与疾病相同的调节作用一直缺少实证研究。疾病与身体失能是不同的概念。疾病是一种生理健康状态,指身体机能的病理变化;失能则是一个社会过程,指个体因疾病、损伤或身体功能老化而减少或丧失在部分或所有生活领域中进行正常互动的能力,反映了个人身体功能与其所处的外部社会环境之间的相互作用。此外,尽管身体失能水平的增长速率一般会随着年龄的增长而不断加快,但老年群体中的身体失能程度存在着显著的个体差异,因此,在研究中将年龄与失能两个概念区分开考察分析,更有利于探索部分社会现象在老年阶段发生变化的本质原因。

(三)实践启示

本文的研究发现具有如下几点现实意义及政策启示。第一,坚持健康治理理念由以“治疗”为中心向“预防”为中心转变,积极开展全人口全生命周期健康管理。侧重建立以预防为主、医康养相结合的养老服务体系,健全养老服务供给梯度与标准规范,坚持对失能风险早筛查、早评估、早发现、早干预,以尽量减少和延缓老年失能的发生,不断提高个体健康生存余命,助推健康中国战略目标的实施。第二,坚持物质养老与精神养老并重,补足老年心理健康服务的短板。中国已全面进入小康社会,并即将步入中度老龄化,规模庞大的老年人口对美好生活的需求越来越多地体现在对幸福感、安全感、尊严感、自主性及独立性的满足方面,对心理慰藉服务的需求强度仅次于生活照护。而目前老年心理支持服务存在着明显的短板,远远无法满足需求。应积极健全多层次老年心理健康支持服务体系,加强老年心理慰藉及心理干预服务,提升老年心理健康资源的可及性、普惠性和平等性,重点满足失能老人、高龄老人对心理和精神慰藉的需求。第三,坚持养老保障与社会参与并重,对老年人增权赋能。加强社会保障,不断提高养老保障水平,特别是农村老年人的养老保障。积极推进长期护理保险政策试点,提升社会化养老照护服务功能,重视对高龄重度失能老人的心理支持与生命关怀。侧重实施以收入增加为主的物质干预政策,如拓展活力老年人的就业渠道、消除老年劳动就业歧视、减少老年经济贫困及促进低龄老人的社会参与等,通过对老年人增权赋能来缩小低失能老年群体之间的心理健康差距。第四,坚持开展老年心理健康教育与体验活动,以提升老年人的积极心理资本。同时,帮助失能老人重塑社会角色和社会功能,使其迅速适应身体功能的改变,减少失能对其行为功能和社会功能发挥的消极影响,促进其社会适应。