妨害安全驾驶罪的司法困惑及实践路径

江奥立 於智源

(上海市人民检察院第一分院,上海 200052)

《刑法修正案(十一)》(以下简称《刑修(十一)》)新增了妨害安全驾驶罪,该罪是指行为人对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具的正常行驶,危及公共安全;或者驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人,危及公共安全的行为。《刑修(十一)》正式施行已一年有余,该罪在保障人民群众出行安全上毫无疑问起到了巨大的作用,但需要正视的是,妨害安全驾驶罪在司法实践中出现了诸多适用上的误解或者争议,严重阻滞了该罪在规制社会交通秩序中的积极作用。司法实务对妨害安全驾驶罪的司法适用已经积累了不少的实践样本,本文将结合实务中的具体案例,从该罪的规范构成要素、主客观表现样态、关联罪名的厘清以及溯及力问题等方面出发,系统剖析本罪实践面向以及司法取向。

一、规范构成要素的司法判断

(一)尚未完全停止运行的车辆均应认定为“行驶中”

案例1:2019年3月8日14时许,被告人易友明乘坐何仲华驾驶的12路公交车,在何仲华关上车门起步行驶时,车门夹到易友明手推的婴儿车中小孩的脚部,易友明用力踢打车门要求停车开门,何仲华遂踩下刹车将车门打开。易友明将婴儿车搬到车厢过道后,冲到驾驶室用力揪住何仲华的衣服将其往外拖,要求给其说法,周围乘客见状劝阻,但无果。当时公交车内尚载有十余名乘客,何仲华身体严重倾斜,导致右脚无法继续踩住刹车,公交车向前滑行。滑行一段距离后,何仲华用左脚紧急刹车,致公交车内数名乘客摔倒。因易友明仍揪住何仲华的衣服往外拖,何仲华呼喊车内乘客帮忙拉住手刹,才将车辆停稳。法院以危险方法危害公共安全罪,判处易友明有期徒刑一年六个月。

本罪要求特殊的环境,即公共交通工具必须在行驶过程中。从文义来看,“行驶中”意为车船行进过程中。但是,从相当性来看,就如案例1中的公交车,虽然已经停车,但车辆并未熄火,此时行为人对驾驶人员使用暴力仍可能导致车辆失控,进而危及公共安全,其行为与典型的在车辆运动过程中殴打驾驶员的行为具有相似性和相当的危险性。因此,例如公交车等公共交通工具在运行中会有行驶、到站停车、再行驶的循环过程,即使在停车的时候,需要驾驶员踩住刹车才能防止车辆运行,此时车辆系处于驾驶人员人为控制下的停止,一旦脱离控制车辆即会自行恢复运动状态,仍会对公共安全造成威胁,因此也应当认定为“行驶中”。

(二)“公共交通工具”一般指大中型公共车辆

案例2:2020年1月23日2时许,被告人吴辉乘坐陈某驾驶的出租车途经邵武市天润小区路段时,与陈某因车费发生口角,后陈某辱骂吴辉,吴辉在明知出租车处于行使状态的情况下,仍对驾驶人员陈某进行拉拽、推搡,导致出租车失控与路边停放车辆发生碰撞,造成两辆小轿车不同程度受损。法院以以危险方法危害公共安全罪判处吴辉有期徒刑三年,缓刑三年。

对于“公共交通工具”的理解,不管是理论还是实务均存在一定争议。从刑法的体系来看,除本条以外,《刑法》中有关公共交通工具的规定还有两处,一是第130条非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪之非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品进入公共场所或者公共交通工具的;二是第263条抢劫罪之在公共交通工具上抢劫的。最高法在2000年《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第2条将抢劫罪中的“公共交通工具”解释为从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,船只,飞机等。两高一部于2019年1月8日发布的《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》(简称《指导意见》)中将妨害安全驾驶行为中的“公共交通工具”解释为公共汽车、公路客运车,大、中型出租车等车辆。通过对比不难发现,抢劫罪中的公共交通工具不仅限于车辆,还包括火车、船只、飞机等,其外延更广。《刑修(十一)》正式实施后,延续了《指导意见》的思路,将“公共交通工具”限于公共汽车、公路客运车,大、中型出租车等车辆[1]。

按照现有规定,可以得出以下结论:第一,私家车、小型出租车和网约车均不属于“公共交通工具”。有观点认为对私家车、小型出租车正常行驶状态的妨害虽然不存在对车内不特定多数人安全的危害,但仍会对车外的公共安全造成危害。但是鉴于本罪的立法目的系保障公共交通安全,虽然对私家车、小型出租车正常行驶的妨害行为也具有一定危害性,但在公共交通工具上实施的侵害行为更会损伤公众的社会安全感,挫伤公众对社会公共生活的向往和期待[2],也不利于我们对使用公共交通绿色出行的倡导,因此私家车、小型出租车不属于本罪中的“公共交通工具”,即契合立法上一以贯之的精神也与本罪强调的对公共出行安全的保障一脉相承。因此,在案例2中,被告人吴辉乘坐小型出租车时拉拽、推搡司机,导致交通事故,虽然其行为与对驾驶人员使用暴力的妨害安全驾驶行为非常相似,但是由于小型出租车不属于公共交通工具,故不宜认定为妨害安全驾驶罪。需要澄清的是,将妨害私家车、小型出租车安全驾驶的行为排除在本罪之外并不等于否认其对公共安全可能造成的危害,如果达到一定危害程度的,仍可以以危险方法危害公共安全罪认定[3]。第二,人员范围相对固定的大中型客运车也应属于“公共交通工具”。“公共交通工具”之“公共”体现了其社会和共用属性,其服务对象应当是社会公众,即不特定多数人。而对于人员范围相对固定的客运车辆,如单位内部的班车、接驳车等,虽然没有面向社会公众,但由于其乘坐的人员系在一定范围内的不确定的多数人,仍应当视为“公共交通工具”。第三,本罪的行为场所应当限于公共车辆,不包括火车、船只、飞机等,对此不应做扩大解释。有观点认为,根据词义解释,车是指“有轮子的陆上运输工具”,故解释中的“等车辆”应当还包含了火车、地铁、轻轨等[4]。也有观点认为,“驾驶”是指操纵车船或航空器等行驶,故本罪的行为对象不应当过于限缩,应当与抢劫罪解释保持一致,既包括公共车辆也包括火车、船只和飞机。笔者认为,首先,对于在火车、船只、飞机上实施的妨害安全驾驶的行为,其危险性与在道路上行驶的车辆具有显著差别,刑法对此已有专门规定。例如,《刑法》第123条规定:对飞行中的航空器上的人员使用暴力,危及飞行安全,尚未造成严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处五年以上有期徒刑。其次,《刑修(十一)》的颁布并不意味着《指导意见》的失效,其中对“公共交通工具”的理解仍可作为司法实务中的认定指引,在其未将火车、船只、飞机进行明确列举的情况下,在司法实践中不应直接做扩大解释。

(三)危及公共安全是对行为危害性的整体评价

本罪规定在《刑法》分则第二章危害公共安全罪中,并且在罪状中明确指出需要“危及公共安全”,可见其侵犯的客体是公共安全。在实践中需要注意以下三点:第一,这里的危害公共安全既包括对公共交通工具内人员人身安全的侵害,也包括对外界其他车辆或人员造成的危险。第二,正是因为危及公共安全,所以行为的场合必须是在行驶中的公共交通工具。如果公共交通工具尚未启动或运行,即使发生妨害安全驾驶的行为,也不会对公共安全造成威胁,从而不构成本罪。第三,本罪是具体危险犯,需要具备危及公共安全的现实危险。也就是说,并非行为一旦实施就构成本罪,还需要判断该行为是否切实危及了公共安全。在具体判断时可以考虑车辆行驶的环境、车辆行驶的速度、车内外人员的数量,以及是否造成车辆偏离正常行驶路线等要素。

二、主客观表现样态及关联罪名的司法认定

(一)主观故意

理论上存在本罪主观方面系过失的观点。论者主要从《刑法》的体系性角度出发,以《刑法》其他具有之一或之二设置条文的犯罪主观方面均具有一致性作为依据,认为《刑修(十一)》将本罪置于《刑法》第133条交通肇事罪之后,作为该条的之二,其主观方面应与交通肇事罪的过失保持一致[5]。但是该观点尚未得到广泛赞同,不管是第133条之一的危险驾驶罪还是第133条之二的妨害安全驾驶罪,其主观方面的通说观点仍为故意。

笔者也认同本罪的主观方面应当是故意,即行为人明知实施妨害安全驾驶的行为会对公共安全造成高度危险,但却积极追求或放任这种危险行为发生。首先,只有行为人预见或者具有预见可能,才能认为其行为于危害结果具有刑法的因果关系,才能产生刑事责任[6]120,对于实施妨害安全驾驶行为的乘客来说,其行为一旦实施,一般公众都会直观地感受到该行为的危险性[7]。例如,一般人都应当知悉殴打正在驾驶车辆的公交车司机或者从司机手中抢控操纵装置会带来驾驶危险,进而危及包括车辆和人员在内的公共安全。其次,在肯定了行为人对危及公共安全的预见性之后,行为人对该后果必然持追求或者放任的态度,但对于可能造成的实害后果则排除积极追求的主观心态,因为本罪属于未造成实害结果的轻罪,如果行为人的目的就是为了追求实害结果的发生,但出于意志以外的因素没有实现的,应当认定为重罪的未遂。另一方面,对于驾驶员来说,其专业素养和驾驶经验使其具备较乘客更高的对驾驶安全的认知水平,其注意义务和结果回避义务就相应高于乘客,因此,其对自身行为对公共安全的侵害后果具有更直接和明确的认识[8]。综上,可见在本罪中,无论是乘客还是驾驶员,其主观方面应当系对危及公共安全的故意并排除积极追求实害结果的发生。

(二)行为样态

案例3:2019年8月14日8时50分许,被告人刘贵选从大连市中山广场公交车站上车,乘坐由被告人卢旭东驾驶的16路公交车。上车后,刘贵选的公交卡刷卡无显示,在与卢旭东交涉未果后,反复刷卡得以显示,此时因刘贵选认为卢旭东对其蔑视地笑,遂辱骂卢旭东,卢旭东将公交车停在港湾广场车站,与之理论,乘客见状后下车离开,刘贵选欲下车,被卢旭东阻拦。卢旭东继续驾驶车辆前行,刘贵选上前抢夺公交车方向盘,卢旭东将车刹停。两人继续争执,卢旭东启动车辆继续前行,刘贵选再次抢夺方向盘,卢旭东见状后,丢开方向盘,任由刘贵选抢夺,致使公交车撞到路边行道树后停止,事故导致公交车挡风玻璃等受损。法院以妨害安全驾驶罪判处被告人刘贵选拘役六个月,缓刑九个月,并处罚金人民币三千元;以妨害安全驾驶罪判处被告人卢旭东管制一年,并处罚金人民币二千元。

案例4:2021年4月29日22时许,被告人魏善斌驾驶电动车在深圳市宝安区机动车道行驶。因魏善斌的驾驶行为妨碍了谢某驾驶的718路公交车的行驶,谢某便鸣笛示意魏善斌避让。魏善斌心生怨恨,便产生吓唬谢某的想法。后魏善斌加速骑行电动车超过谢某驾驶的718路公交车,在前方50米处等待718路公交车驶来,待车辆驶近后,魏善斌便捡起路边的砖头砸向正在驾驶的谢某,致使718路公交车驾驶位附近挡风玻璃破裂。法院以妨害安全驾驶罪判处魏善斌有期徒刑九个月,并处罚金人民币二千元。

本罪属于叙明罪状,明确列举了本罪的三类行为模式。第一类是行为人对驾驶人员使用暴力。虽然比较常见的行为人系乘客,但是不要求行为人身体处于公共交通工具上,而只要求行为人的暴力行为针对公共交通工具的驾驶人员[9]992。如从案例4中也可以看到,在实践中还存在乘客以外的人从车辆外部对驾驶员使用暴力,也可以构成本罪。而对于“暴力”的界定来说,刑法中的暴力在不同场合可以具有不同含义,在不同的罪名中,暴力的程度有所区别,一般来说,对法益侵害程度越严重的犯罪,法定刑设置越高,对行为暴力程度的要求也越高。例如,妨害公务罪,其法定最高刑为三年以下有期徒刑,其中的暴力程度应当仅限于造成被害人轻伤以下的结果,而抢劫罪的暴力程度则要求达到足以压制被害人的反抗,甚至可以涵盖造成被害人死亡的结果。反观妨害安全驾驶罪,其法定最高刑为一年以下有期徒刑,可见本罪的暴力程度要求相对较低,并不需要对驾驶人员造成物质性损害,如扔东西、推搡或肢体间冲突便可以认定为本罪中的暴力。

第二类是乘客抢控驾驶操纵装置。驾驶操纵装置应当是会影响车辆正常行使的仪器或设备,比较常见的如方向盘、换挡杆、油门、刹车等,如果不涉及车辆正常行驶的装置,如收音机、空调等不宜认定为驾驶操纵装置,但不排除构成寻衅滋事的可能性。如在案例3中,被告人刘贵选两次抢夺司机的方向盘,属于典型的抢控驾驶操纵装置的行为。

第三类是驾驶人员擅离职守,与他人互殴或者殴打他人。换言之,驾驶人员需要同时满足擅离职守和与他人互殴或殴打他人这两个行为才能构成本罪。首先,擅离职守应当理解为在车辆行驶过程中,故意不履行驾驶人员安全驾驶的职责,擅自中止驾驶行为,放弃对车辆的控制,放任公共交通工具自行行驶或妨碍其他车辆正常行驶的行为。因此,擅离职守不一定要求驾驶人员离开驾驶座位,如双手放开方向盘与他人殴打的行为也应当认定为擅离职守。如在案例3中,驾驶员卢旭东并未遭受无法控制车辆的暴力,其主动放开方向盘,任由他人抢夺的行为正是典型的擅离职守。其次,在现实中存在诸多驾驶员面对乘客挑衅甚至打骂愤而回击的情况,此时需要区分正当防卫行为和殴打他人或互殴的界限。驾驶人员作为专业人员,肩负着安全驾驶的职责,承担着保护乘客安全的义务。在该义务的支配下,驾驶员个人的人身安全就将部分让渡给其他乘客和车辆的安全。相应的,在受到侵害时,可以适当参照紧急避险的判断标准,将其面临的危险和作出反击将要带来的风险比较权衡,如果驾驶员实施的行为明显超过了维护安全驾驶的必要限度,反映出其不是出于防卫或避险的意图,而是侵害故意,进而应认定为与他人互殴或殴打他人。

三、妨害安全驾驶罪的溯及力

《刑修(十一)》正式实施仅四天后,浙江省嵊州法院就因被告人何某拉扯、拍打正在驾驶的公交车司机判处其构成妨害安全驾驶罪;2021年3月26日,广州市白云区法院因被告人罗某乘坐公交车时翻过驾驶室的安全防护门用购物袋击打驾驶员,以妨害安全驾驶罪判处其有期徒刑六个月,并处罚金一千元;北京市房山区法院因被告人于2020年10月15日将装有酒的塑料桶砸向司机,并不顾安全员阻拦,继续拉拽、辱骂司机,认定其构成妨害安全驾驶罪。上述案件均是在《刑修(十一)》生效后作出判决,但被告人的行为却都发生在《刑修(十一)》生效之前,法院均以从旧兼从轻的原则适用妨害安全驾驶罪。那么妨害安全驾驶罪作为《刑修(十一)》新增罪名,能否溯及既往是当下法律适用亟须明确的关键问题。

有观点认为,一方面,对于上述案件中诸如用购物袋击打驾驶员、用拳头击打驾驶员肩膀等行为,如果判定其与以危险方法危害公共安全的行为不具有相当性或等价性,那么在《刑修(十一)》生效前该行为就不构成犯罪。根据罪刑法定和刑法从旧兼从轻的适用原则,一个在行为时不认为是犯罪的行为不应适用行为后才生效的新罪。另一方面,如果行为人的行为具有一定的扩散性和不可控性,能够被评价为以危险方法危害公共安全,那么根据本法第3款的规定,应当以以危险方法危害公共安全罪认定,因此也不存在适用本罪的空间[10]。本罪不具有溯及力的观点从单纯的法条关系维度具有一定合理性,但是从刑事政策和法院实际判决的角度出发值得商榷。

(一)《指导意见》具有强化打击的政策导向

对公交车驾驶员进行人身侵害或抢夺方向盘等妨害公交车安全驾驶的行为在早年即时有发生且已有判例①,其中也不乏造成车毁人亡严重后果的惨痛教训②。2018年10月28日,重庆市万州公交车坠江造成15人死亡的恶性事件更是将其推到了风口浪尖之上,也最直接和直观地揭示了该行为的社会危害性。为了严厉打击此类妨害安全驾驶的行为,过了短短两个多月时间,《指导意见》颁布,将乘客在公共交通工具行驶过程中抢夺方向盘、变速杆等操纵装置,殴打、拉拽驾驶人员,或者有其他妨害安全驾驶的行为,危害公共安全的;驾驶人员在公共交通工具行驶过程中,与乘客发生纷争后违规操作或者擅离职守,与乘客厮打、互殴,危害公共安全的,均认定为以危险方法危害公共安全罪[11]。从中国裁判文书网的数据来看,在2015年至2018年间,涉及公交车的以危险方法危害公共安全罪判决的一审案件分别为57件、54件、54件、51件,数量保持稳定,而在2019年和2020年猛增至344件和205件。可见《指导意见》施行后,明显加重了诸如抢夺方向盘等行为的处罚力度。行为人不会在2019年之后突然对实施妨害安全驾驶的行为肆无忌惮,被以危险方法危害公共安全罪判处的妨害安全驾驶案件在2019年和2020年间相比2018年呈井喷式上升趋势,其原因只能是司法机关降低了以危险方法危害公共安全罪的入罪标准,加大了对上述行为的处罚力度。

(二)妨害安全驾驶罪具有从轻处罚的实质效果

一方面,妨害安全驾驶罪的立法原旨就是为了轻重分流。对于上述妨碍安全驾驶行为,或只予以行政处罚或直接认定起点刑为三年有期徒刑的以危险方法危害公共安全罪,缺乏适当的灵活性和位阶性。于是,《刑修(十一)》在危险驾驶罪之后又专门增设了一条妨害安全驾驶罪,将刑期设置为一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。至此,殴打驾驶人员或抢夺方向盘的行为不再一刀切地认定为以危险方法危害公共安全罪,而是可以根据危害公共安全的危险程度来定罪处罚,从而更好地贯彻罪刑法定原则的精神实质,同时又体现罪刑相适应原则的本质,罚当其罪。将妨害安全驾驶的行为独立成罪,一是为了更具类型化和具象化,不仅便于类似案件的认定和具体适用,也能使公众有更加直观的认识;二是考虑到该类行为与“放火、决水、爆炸以及投放危险物质”等行为的危险程度仍存在一定区别,因此在定罪量刑上应当有所体现[1]。从中国裁判文书网的数据来看,2021年涉及公交车的以危险方法危害公共安全罪判决的一审案件仅有20件,而以妨害安全驾驶罪判决的一审案件有42件。可见自从妨害安全驾驶罪创设以来,充分体现了轻重分流的效果。

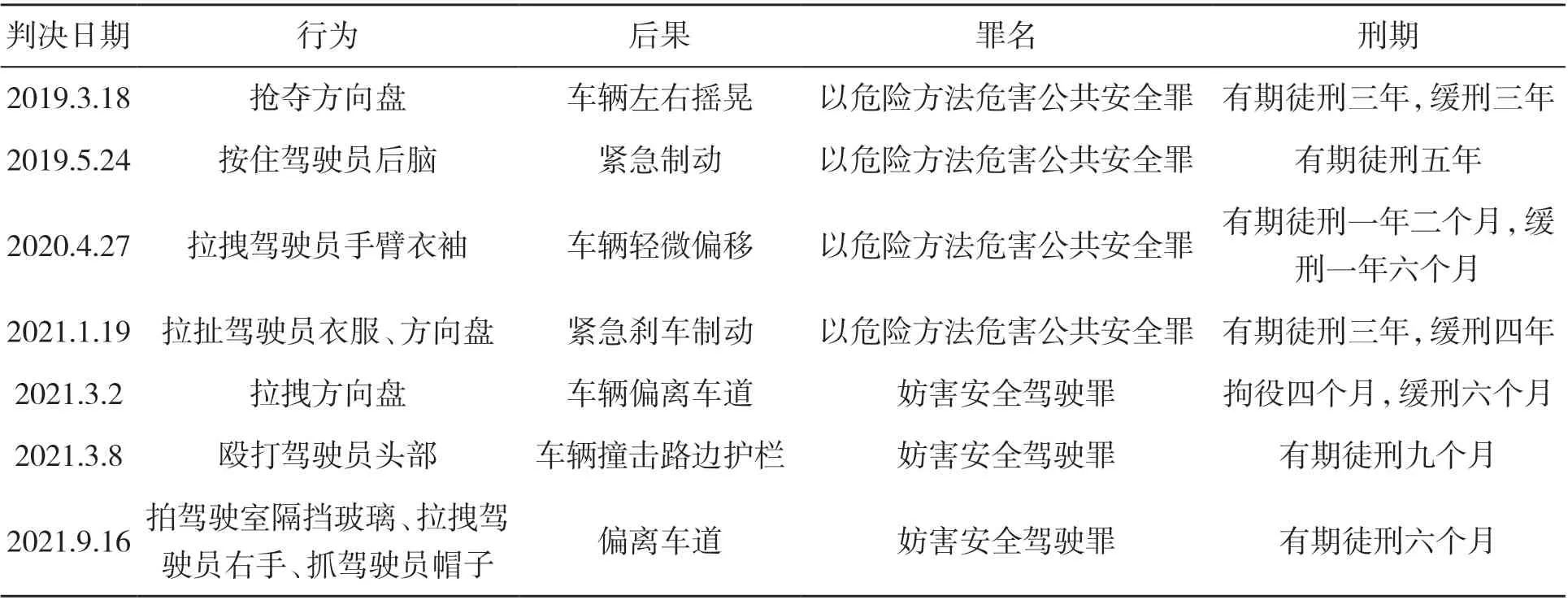

另一方面,妨害安全驾驶罪在实践适用中具有从轻的效果。不可否认的是,“以其他危险方法危害公共安全”这一概括性表述有便于惩治和防范实践中出现的各种危害公共安全的犯罪活动[12]311,但是判断一个行为能否达到以危险方法危害公共安全的程度本身没有精确的认定标准,特别是在妨害安全驾驶领域,判断尺度存在一定伸缩性。在《指导意见》颁布之前,抢夺方向盘的一般只有造成严重损害的才会进入刑事领域,而在《指导意见》颁布之后,妨害安全驾驶的行为在实践中均受到了严厉惩处。在刑事政策的影响下,妨害安全驾驶的行为一方面受到遏制,另一方面在定罪和量刑上均明显偏重。而《刑修(十一)》实施之后,对于拉扯驾驶员或抢夺方向盘的行为有了更加契合的罪名,也在客观上改变了司法机关的定罪思路。比较近年对于危害公交车安全驾驶行为的部分一审判决情况如表1。

表1 妨害公交车安全驾驶行为判决情况表

对上述案例的对比中可以看到,同样的犯罪行为,相当的危害结果,在2021年3月1日妨害安全驾驶罪施行前后具有截然不同的处理结果。同样是拉拽方向盘,致使车辆偏离车道,在2019年被以以危险方法危害公共安全罪判处有期徒刑三年,缓刑三年,但在2021年就被以妨害安全驾驶罪判处拘役四个月,缓刑六个月。同样是击打驾驶员头部,在2019年被以以危险方法危害公共安全罪判处有期徒刑五年,但在2021年就被以妨害安全驾驶罪判处有期徒刑九个月。可见,对于妨害安全驾驶的行为,在《刑修(十一)》施行之后,并非仅是将原先应行政处罚的行为犯罪化,而更多的是将原先应以以危险方法危害公共安全罪认定的行为进行了分流,对于一部分尚未严重危害公共安全的行为轻罪化,在实际上具有从轻适用的效果,具有溯及适用的空间。

注 释:

① 2008年重庆市黔江区人民法院(2008)黔刑初字第147号判决书就因被告人殷某拉扯驾驶员头发并击打其头部,导致车辆失控撞到行道树而以以危险方法危害公共安全罪判处其有期徒刑三年,缓刑四年。

② 2011年12月23日,在黑龙江省哈尔滨市340路公交车上,一名女乘客与司机发生口角,上前抢夺方向盘,拔车钥匙,争执中公交车失控撞到人行道上的指示牌,事故导致司机死亡,17名乘客受伤。2016年3月25日,在安徽连霍高速宿州市萧县境内,一名男性乘客因性骚扰一名女乘客,被该女子丈夫打了两下。该男子被打后,起身冲向驾驶员,并拉扯方向盘,车辆随即失控,撞断防撞护栏,翻到路边沟内,造成6人遇难,多人受伤。2018年7月2日,辽宁省沈阳市126路公交车在行驶过程中,车上一女子因坐过站,与司机吵架,并抢夺方向盘,导致车辆失控撞入候车站台,撞上电线杆,事故造成候车亭中一名女性被夹在电线杆与公交车之间不幸遇难,并有9人受伤。