研究性教学法在有机化学实验教学中的实践探索

崔月芝,田 燕,陶芙蓉,黑晓明

(齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与化工学院,山东 济南 250353)

研究性教学方法是培养学生的科研素养的有效方法,是以实践中的真实问题为基础,将学生置于真实的情境中学习,培养学生探究问题、解决问题的思路和实践动手能力。大量教学改革的实践表明,研究性教学的实施有助于提高学生的综合素质,培养学生的创造性,是一种有利于创新素质教育的新型的教学模式。

有机化学是一门实践性很强的学科,是化学类、化工制药类、材料类、轻工纺织与食品类、药学类等各类专业的重要专业基础课。与之相应的有机化学实验课程是一门将实验操作与有机物的基本性质、化学反应、分离和表征技术融合在一起的课程,该课程既能使学生巩固所学理论知识,同时又能培养学生的实验操作技能、训练学生的实验操作能力,另外也为培养学生将来从事科学研究和产品开发奠定基础。采用研究性教学方法对于学生创新能力的培养具有独特的优势。

然而,目前有机化学实验课程普遍存在以下两方面的问题。

(1)实验内容:现有有机化学实验课程大多是以验证性和知识性项目为主。验证性实验缺乏对学生主动探究问题的鼓励,抑制了学生的学习兴趣,也不利于学生创新能力的培养。

(2)教学方法:目前有机化学实验教学模式一般是由教师先讲解实验原理及步骤等,然后由学生照方抓药,完成实验。这些做法孤立地强调化学实验操作技能的训练,学生感到枯燥无味,缺乏兴趣,既容易抑制学生的创新性思维,也会导致学生的思维定势。实验结束后学生所写的实验报告缺乏创新、雷同严重。

显然,目前的实验教学培养模式不利于学生科研素质及创新能力的培养。尽管不少高校在有机化学实验的基础上还开设了综合设计性实验或开放实验,但往往由于实验项目少,不足以弥补对学生创新能力培养的不足。

本教学改革将研究性教学法引入有机化学实验教学中。我们将每一项实验内容设计成全班同学共同参与的研究性小课题,以课题研究的方式培养学生的科研素质,为实现创新性人才培养的目标奠定基础。目前这一教学模式已经在我校化工学院部分班级的有机化学实验中试行,并取得了较好的效果。

一、研究性教学法实施方案

研究性教学法在有机化学课程中的实施流程如图1 所示。

图1 研究性教学法在有机化学课程中的实施流程

(一)在传统验证性实验的基础上设计出拟研究的问题,从而将验证性实验改为研究性小课题

针对拟研究的主题问题,由教师与学生一起设计研究方案。研究方案可以通过采用不同的实验方法或者设定不同的参数,从而得到一系列不同的实验方案(方案A、方案B、方案C……)。

(二)分组

每班40 人左右,3~5 人一组,进行分组(A 组、B 组、C组……),分别执行方案A、方案B、方案C……。同一组里,所有学生都按照相同的实验方案,独立地进行实验,所得到的实验结果取平均值即为本组实验方案的结果。

(三)结果与讨论

将各组的研究结果以图或表形式汇总在一起,获得本研究课题的实验数据或结果。利用所学有机化学理论及实验知识对综合所得的实验结果进行分析讨论,获得本课题的研究结论。

(四)以小论文取代实验报告,培养学生科技论文写作能力

实验结束后,学生通过查阅资料,完成实验小论文。论文要求包括:题目、中英文摘要、前言、实验部分、结果与讨论、结论、参考文献等。通过小论文的撰写,培养学生科学研究的思路、分析问题的能力以及科技论文写作能力。

二、研究性实验项目设计

(一)研究性实验项目及研究主题的设计

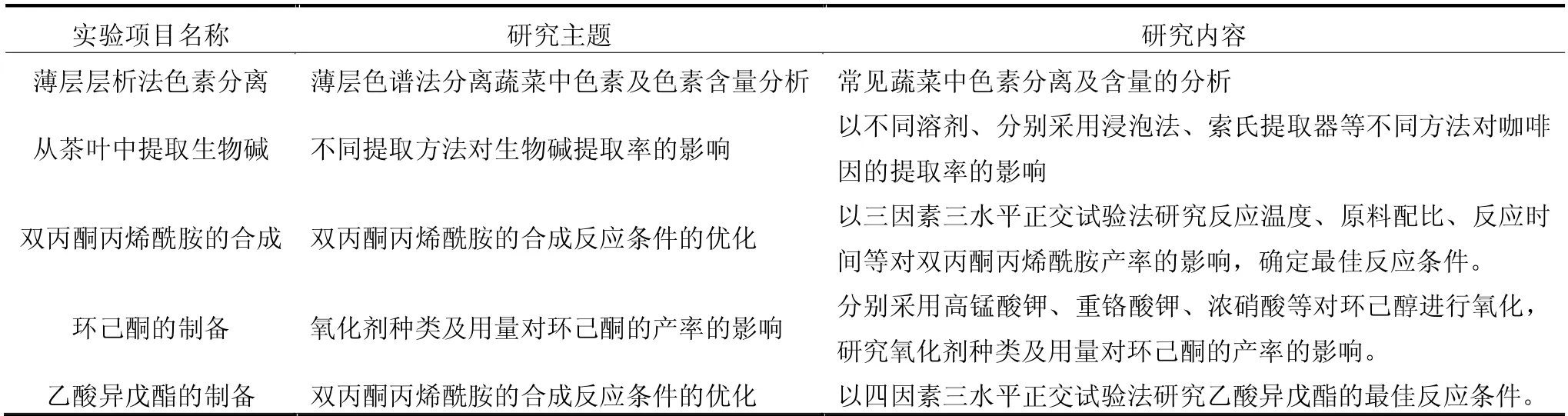

针对化工、应用化学、制药工程等专业的有机化学实验,共48 学时,包含了12 个实验项目,其中对5 个实验项目进行了研究性实验设计,提炼出了研究主题,设计了拟研究的内容及方法,具体见表1。

表1 研究性实验项目设计

(二)实验方案设计举例——以双丙酮丙烯酰胺的合成为例

双丙酮丙烯酰胺(DAAM)是一种含酮羰基的乙烯基单体,极易与其他乙烯基单体共聚,形成含有酮羰基的聚合物,利用酮羰基活泼的化学性质,可使聚合物发生交联、接枝等反应,因而在聚合物改性方面有着重要的作用。

本化合物的反应过程包含了控温、回流、滴液漏斗的使用等操作,产品的提取过程中,包含了用水、碱等萃取洗涤,以及减压蒸馏等操作。因此通过本化合物的合成可以训练综合的有机实验操作。双丙酮丙烯酰胺的合成反应式如下:

双丙酮丙烯酰胺的一般操作步骤为:低温下向丙酮和丙烯腈混合液中慢慢滴加浓硫酸,加完后控制在一定的温度下反应一定的时间。用氨水中和反应混合物,过滤得到DAAM 粗产品有机层。将有机层经过多次水洗、碱液萃取洗涤,干燥后加入阻聚剂碱液蒸馏,获得产品。

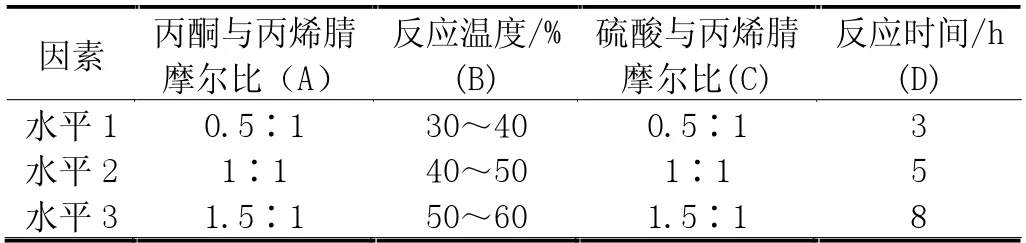

双丙酮丙烯酰胺的制备实验中,反应物的投料比、反应温度、催化剂用量、反应时间是影响产物收率的重要因素。目前的实验是所有学生都在教材给定的同一条件下进行合成反应。针对“如何优化反应条件,使反应转化率达到最高?”的问题,对该实验设计出四因素三水平(L(3))正交实验方案以优化反应条件,即对投料比(A)、反应温度(B)、催化剂用量(C)、反应时间(D)每个因素取三个参数进行研究。四因素三水平正交表共有9 种实验方案。因素水平及正交实验方案见表2 及表3。

表2 因素水平表

表3 四因素三水平正交试验方案及结果表

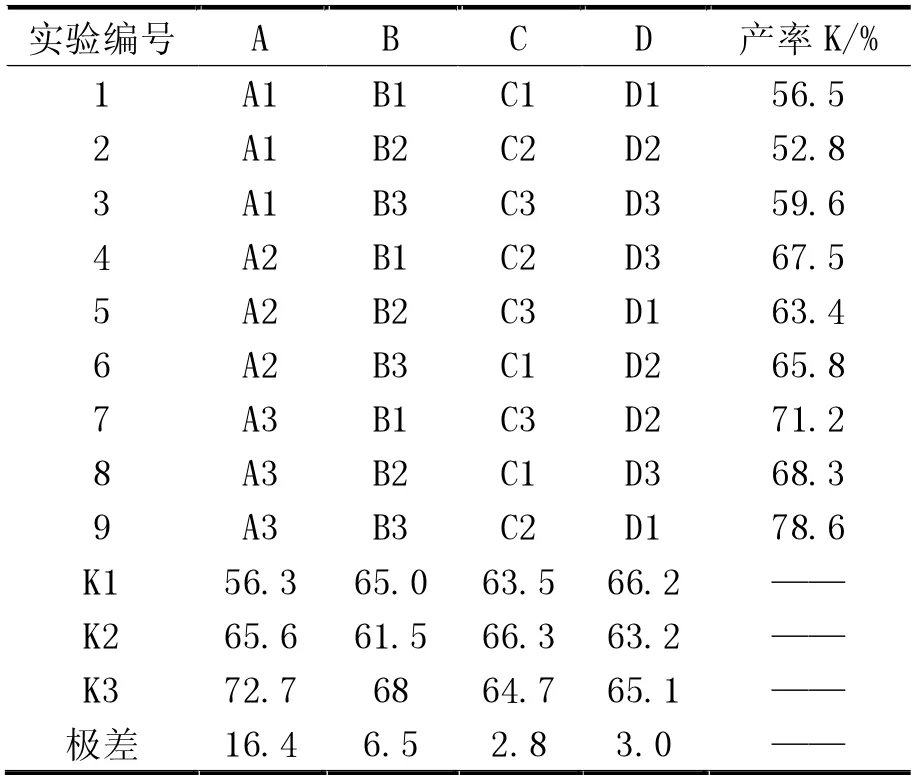

将全班同学分为9 组,每一组承担一种实验方案,获得本实验方案的收率。实验完成后按照正交实验的分析方法分析各影响因素的最佳值,从而得到产率最高时的最佳实验条件。

例如,实验方案1 的详细实验步骤:2 L 的三口瓶中,加入36.2 mL 丙酮、14.6 mL 丙烯腈,搅拌下缓慢滴加25.9 mL 浓硫酸,并控制温度在40°C 以下。加完后在40~50°C 的水浴中反应3 h 后,降温至20°C 以下。将反应混合物缓慢滴加到适量的质量分数为25%的氨水中,控制温度在30°C 以下,滴完后调整pH=7.5。过滤,得到褐色的粗产品有机层。将粗产品加入2 倍体积的蒸馏水萃取,分层后向水层中加入氯化钠至饱和,然后向分出的有机层中加入2 倍体积的质量分数为15%的NaOH 溶液,搅拌一定时间后静置分层,将得到的有机层加入阻聚剂后减压蒸馏,收集温度122~130°C、压力666 Pa 时的馏份,冷却后研细,得到白色结晶产品。

结果分析:将9 组实验所获得的产率K 汇总到表2中,并计算出各个因素对应的K1、K2 和K3,由各因素的K 的最大值所对应的水平分别为A3、B3、C2、D1,即该因素的最佳实验条件为:A3、B3、C2、D1。另外,从各因素的极差来看,因素A 的极差最大,为16.4,而因素C和D 的极差都比较小。说明丙酮与丙烯腈摩尔比(A)对反应的收率的影响最大,是主要影响因素;而硫酸与丙烯腈摩尔比(C)及反应时间(D)对反应的收率影响较小,是次要因素。

作业:每一组根据表1、表2 所对应的实验方案及实验结果,完成一篇科研论文。论文内容:题目(中英文)、作者(中英文)、摘要(中英文)、关键词(中英文)、前言、实验部分、实验方案、结果与讨论、结论、参考文献。

三、研究性教学法实施效果

(一)培养了学生研究性思维及科研素养

将验证性实验项目通过设计出一定的研究主题而转化成为研究性小课题,改进后的研究性课题既要符合“高阶性、创新性和挑战度”的要求,同时也要符合大多数学生的知识水平,承担起训练学生基本实验操作的功能。通过这种研究性课题的训练,可培养学生的研究性思维及科研素养,为后续的综合实验、开放性实验以及毕业论文的高质量完成奠定扎实的基础。

(二)培养学生在工作中团结协作的精神

目前的实验课程基本是单人单组进行,全班同学按照同一实验步骤进行。本课程改革项目中,虽然每个同学仍是独立完成实验,但每一组同学之间,组与组之间都是合作关系,每位学生,每一组都是构成整个实验结果的链条。因此,本教学改革项目的实施有利于培养学生之间团结协作的精神。

(三)提高了学生学习兴趣

本教学改革改变了实验课上学生照方抓药、照本宣科的教学模式,将化学实验操作技能的训练与某一具体问题的科学研究结合起来,学生在实验过程中目标更加明确,增加了解决未知问题的成就感,对实验课程的兴趣也大大增加,取得了很好的教学效果。

(四)培养了学生的科技论文写作能力

通过本实验改革项目,学生查阅资料、总结整理及分析数据的能力大大增强,掌握了一般的科研论文写作方法。

总之,本教学改革自2018 年在化学、应用化学、制药工程等专业中开始实施。本项目大大提高了学生对科学研究的兴趣。通过研究性实验的训练,学生参与教师科研工作的积极性大大提高,相当一部分同学课余时间参与了老师们科研课题的研究;老师们对参加研究性实验教学改革的学生的科研素养都给予了较高的评价。

四、结束语

本教学改革在现有实验项目的基础上,将每一个验证性实验项目改进为研究性小课题。建立了一种适用于有机化学实验课程的研究性教学模式。学生在接受基本实验操作训练的同时,又分组合作,共同完成了一项小课题的研究任务。这种模式将使学生的科研思维及研究问题的能力得到很好的培养。