联宗、商业与清中后期徽州墓祠的“再发明”

——以婺源汪氏湖山墓祠为例

赵凯欣

墓祠及墓祠祭祖联结了墓祭与祠祭,是认识宗族制度的一个关键(1)常建华:《宋以后宗族的形成及地域比较》,北京:人民出版社,2013年,第66页。。学界一般认为墓祠兴起于汉代,经过发展,至明嘉靖年间,随着宗祠的普遍化而整体走向衰落(2)详见常建华《宗族志》,上海:上海人民出版社,1998年,第108~138页。。不过,在阅读史料时,笔者发现大体于清中后期的徽州出现了墓祠复兴的现象,关于其原因目前尚无专文论述(3)清代徽州墓祠问题在郑小春、张佩国等人的研究中有所涉及,但仅作为历史背景简单交代。郑小春:《明清徽州汪氏祠墓纠纷初探》,安徽大学徽学研究中心编:《徽学》第四卷,合肥:安徽大学出版社,2006年;郑小春:《汪氏祠墓纠纷所见明清徽州宗族统治的强化》,《安徽大学学报》2007年第4期;张佩国:《祖先与神明之间——清代绩溪司马墓“盗砍案”的历史民族志》,《中国社会科学》2011年第2期;张佩国:《风水与坟业的历史民族志——清代光绪十八年绩溪司马墓“盗葬案”探析》,《西南民族大学学报》2011年第3期。。上海图书馆藏《汪氏湖山墓祠纪》(以下简称“《祠纪》”)详载道光年间婺源汪氏湖山墓祠的创建过程、管理条规、宗派构成等情况,是理解徽州墓祠的重要材料(4)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪》,道光二十七年(1847)刻本,上海图书馆藏。按,《祠纪》未标注编纂人姓名,“汪立中等”系笔者据文献内容所拟。。本文以《祠纪》为线索,呈现湖山墓祠形成的历史及背后汪氏各宗派间的互动,进而阐述在婺源商人群体兴起的大背景下墓祠复兴的作用和意义。

一、元明以来婺源汪氏的联宗活动

婺源汪氏湖山墓祠由若干汪氏支派联合兴建,为“同姓联宗”的产物。所谓“同姓联宗”,即指两个或多个同姓宗族认定某一个(或一组)共同祖先,在某些具体功能目标上展开合作,从而形成同姓的地缘网络结构(5)钱杭:《血缘与地缘之间——中国历史上的联宗与联宗组织》,上海:上海社会科学院出版社,2001年,第20页。。在分析清代墓祠情况之前,有必要先梳理元明以来婺源汪氏的联宗活动。

至迟在元代,婺源汪氏族人已确立以汪道安及其吴夫人为始迁祖、祖妣的家族历史叙事。徽州素有“十姓九汪”的说法,汪氏历史悠久,衍生出许多支派,婺源汪氏即其中之一。具体而言,在元人汪松泰所修《汪氏渊源录》中,婺源汪氏分大畈(亦作“大阪”“大坂”)、浯溪、回岭、五镇四支,各支派的世系都追溯至“道安公”,汪道安为徽州汪氏共同祖先唐代汪华的十二世孙(6)汪松寿:《汪氏渊源录》卷4、卷5,明正德十三年(1518)刻本缩微胶片,美国犹他州家谱学会藏。该谱大致修于泰定二年(1325)前后,参见章毅《元代谱牒〈汪氏渊源录〉研究》,《中国文化研究所学报》2015年第2期。。元至正八年(1348)与至正十一年,元末重臣、宣城裔汪泽民先后祭扫汪道安墓与道安夫人吴氏墓,并在吴氏墓前立有石碑,题曰“唐兵马使汪公夫人墓”(7)汪矶:《汪氏通宗世谱》卷36《墓记》《墓祭文》,清乾隆四十年(1775)刻本,中国国家图书馆藏,第7页。。上述事迹表明,至迟在元代,婺源汪氏已达成以汪道安为始迁祖的共识。入明后,婺源汪氏的宗族规模进一步扩大,通过纂修家谱联合各支系。洪武十五年(1382),浯溪派汪叡依大畈汪氏旧谱与《汪氏渊源录》曾编修新谱;正德三年(1508),浯溪派汪奎纂修有《重修汪氏家乘》,分布在婺源本地的宗派除元谱中的大畈、浯溪,还包括了溪头、王田等新增小派(8)汪奎:《重修汪氏家乘》,明正德三年(1508)刻本,中国国家图书馆藏。;嘉靖三十年(1551)左右,在戴廷明等人编纂的《新安名族志》中,婺源当地的汪氏派别计有十六支(9)戴廷明等:《新安名族志》,朱万曙等点校,合肥:黄山书社,2004年,第218~230页。;隆庆四年(1570),浯溪派汪湘纂成《汪氏统宗谱》,规模空前;次年,大畈派汪鸿儒等人亦纂成《汪氏统宗正脉》(10)关于明代汪氏联宗修谱情况,详见冯剑辉《徽州家谱宗族史叙事冲突研究》,合肥:合肥工业大学出版社,2014年,第133页。。据此,一方面可见婺源汪氏在明代盛行修谱,另一方面可知大畈与浯溪两派在明代婺源乃至徽州汪氏各宗派联系中的核心作用。

婺源汪氏在清代的联宗活动,集中体现在与江姓族人有关湖山吴夫人墓的争讼中。汪、江两姓第一次争讼发生在康熙五十七年(1718),根据《祠纪》所附官府堂谕,其大体经过是:当年四月,江云倬将汪姓湖山土地的一部分卖给游德高以安葬其父,汪姓因此群起攻击。游德高见势不好,将其父改葬他处,然而江云倬依然“顽不知省”,于盗卖处偷置萧江旧碑。经过汪姓联合呈控,县主窦祖禹核对堂册,发现江云倬曾买汪良佑山地,不过与湖山吴夫人墓相去甚远,应为江云倬受到汪良佑诓骗“买东指西”。在江云倬归还土地后,汪姓向官府申请设立了禁碑。第二次争讼发生在乾隆五十二年(1787),因湖山墓产的树木屡遭附近居民、毗连业户(皆为江姓居民)砍伐,汪氏再次向官府具禀,经过县主彭家桂审理,要求此后各守界址,汪姓再次申请设立禁碑。康熙争讼以大畈派汪云骧、汪福为首,计57人具名呈控;第二次呈控以大畈派汪钢为首,参与者也达40人(11)详见汪立中等《汪氏湖山墓祠纪·禁碑》,第10a~11b页。。结合方志考察,两次争讼中婺源汪氏宗派的联合都较为广泛,每次至少有10个支派参与,不过此时联宗范围尚局限在婺源当地。

在乾隆争讼之后,婺源汪氏诸派继续保持合作并组成祀会。据《祠纪》,乾隆争讼后,官源派汪焕其主持建立服务于道安公墓及吴夫人墓祭祀的祀会并置办产业。具体而言,这里的祀会应分别为吴夫人清明会与道安公庆诞辰会。其中清明会“每年三月初十致祭”(12)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·善后条规》,第56b页。,而《祠纪》中的“城德元堂祭会”(13)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·捐输》,第28a页。,笔者推测是每年正月初二日为道安公举行的“庆诞辰会”。早在明成化年间,大畈裔汪滪就组织各派创建“始祖唐兵马使庆诞辰会”,该会在正德年间中断十二年,嘉靖年间又在大畈裔汪熬的组织下复举如前(14)汪矶:《汪氏通宗世谱》卷36《始祖唐兵马使庆诞辰会序》,第7b页。;到清代,该会的主导权或与武口(武溪)道安公墓一样归于崛起的“城派”(城南、城西两派的合称)(15)《祠纪》后文提及“城中世泽、泽雅、存著三派经理祭户,营运得宜”,结合捐输清单可知,世泽堂与存著堂各属独立的城西两派,泽雅堂属城南派。笔者推测,随着明清交替,城中三派(城西两派与城南派)初步联合,道安公庆诞辰会的主导权以及武口道安公墓地产权或因地利之便、宗派实力变动等原因转移至城中三派手中。。

与此同时,汪氏族人也筹划创建湖山墓祠,但六十余年后才正式提上议程。据大畈派汪作民的说法:“辛丑(道光二十一年,1841)之五月,湖坦祖妣吴夫人墓松荫被盗,敝派往论,盗砍人理亏受罚。七月会各派奠墓,假馆于湖山之佛寺。时官坑宗人恩政来与祭,言伊家昔存众项七十三两三钱,欲缴还众而众无任受者,遂佥议有创建墓祠之举。”汪恩政的父亲汪松泰时任阶州同知,众人推举松泰为首倡,集资立户,并由城派与畈派分别承担武口汪道安墓祠与湖山吴夫人墓祠的修建责任(16)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·后序》,第61a页。。

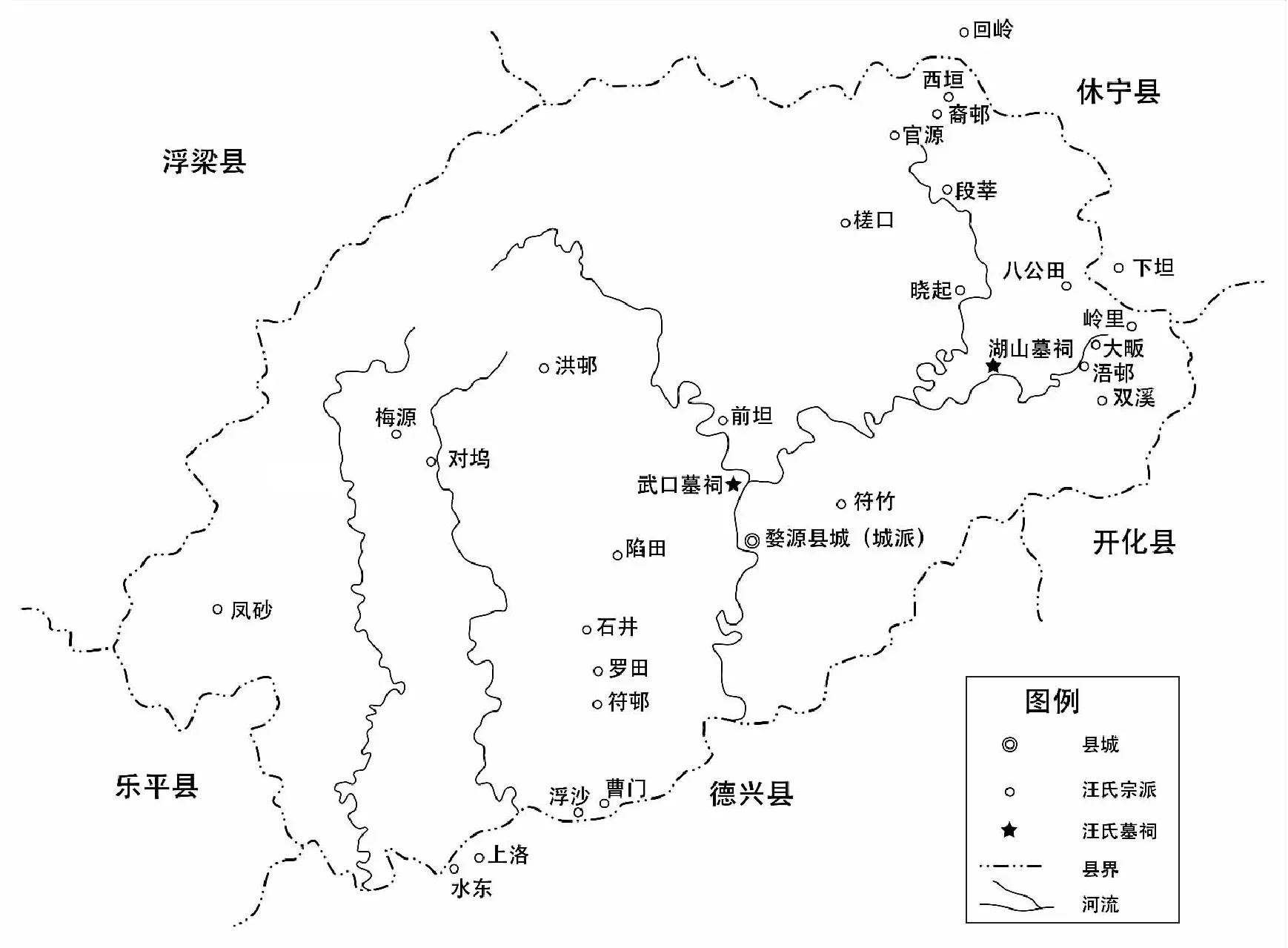

在官源派首倡后,城派的武口墓祠修建较为顺利,而湖山墓祠则相对曲折。道光二十四年,城南汪立中称“武溪建立墓祠已有年所,而湖山尚阙”。又据汪作民的说法,建祠资金是关键问题,“虽然任事吾分也,资将安出”,清明会收支相抵,武口墓又有两次争讼,支费浩繁“至今难弥其缺”。在道光二十二年七月的“议建墓祠启”中,大畈派正式提出“以祠护墓”的倡议,先在其内部集资,并“带启亲诣”婺源汪氏大派募资劝捐。“议建墓祠启”后附“附启条议”,规定了创建墓祠的各项条规,大致可分为三个方面:其一,说明创建墓祠各项花费,包括购置祠基地(“买湖山下村江姓屋业”)、置办祭器、置田招住及其他杂费(如“公局支度”);其二,说明捐输入股与配飨神主的各项原则;其三,说明各项保障措施,如务须查清参与宗派的世系确实属于道安公支裔方可收资,又如各宗派须携带在第二次争讼后编修的《保祖续编》作为符信以杜假冒,《保祖续编》丢失补给的,须刻一戳以便日后核对。从捐输墓祠的宗派清单看,此时汪氏联宗的规模,相较前述争讼时得到数以倍计的扩大,共计有41派,可知此时汪氏联宗范围之广。除去婺源本地宗派星罗棋布,德兴、乐平、休宁等邻县宗派亦有参与(图1)。在捐资各派中,除槎口、对坞、(德兴)上洛、(德兴)大溪记有“补入清明会银”外,其余各派当承自清明会。其后又经历三年,汪氏置买并改建湖山村江姓基地及房屋,置办租田与祭器,并将神主奉入,举行致祭仪式,墓祠终于落成(17)见汪立中等《汪氏湖山墓祠纪》之《祠记》(第5b页)、《议建墓祠启》《捐输》(第12~28页)、《后序》(第61~62页)。。

图1 湖山墓祠捐输主要宗派分布图(18)资料来源:汪立中等《汪氏湖山墓祠纪》;婺源县志编纂委员会编《婺源县志》,北京:中国档案出版社,1993年;婺源县地名委员会办公室编《婺源县地名志》,内部资料,1985年。按,武口(武溪)在今紫阳镇。

综上所述,湖山墓祠的创建既是元明以来婺源汪氏联宗活动的承续,也是清中后期婺源汪氏“再联合”的直接成果,经过官源派首倡、大畈派分理及各宗派捐输三个阶段。数百年间,婺源汪氏的联宗活动既频繁出现,又时常中断。在元末、明中后期两个时间节点之后,清中后期可视作婺源汪氏联宗的第三个“高潮”,有祀会、墓祠等一系列成果,联宗范围也扩大不少。

二、清中期的“联宗祠禁”与婺源商人的因应

明中后期以后,以墓祠作为联宗祠并非最佳选择,一方面,墓祠作为专祠特祭,未能有效解决宗族发展所需的合祭祭祖问题;另一方面,联宗祠往往设置在交通便利或经济富庶之地以降低联宗成本(19)林济:《“专祠”与宗族——明中期前后徽州宗祠的发展》,南开大学中国社会史研究中心编:《中国社会历史评论》第10卷,天津:天津古籍出版社,2009年,第31~55页;钱杭:《血缘与地缘之间——中国历史上的联宗与联宗组织》,第29~31页。,墓祠与墓地相依,侧重于风水的好坏,难以满足人们的需求(20)常建华:《宗族志》,第137页。。在婺源汪氏的呈控中也直言吴夫人墓祠“族派虽繁,离坟隔窎”,各宗派维护墓产、前来祭奠十分不便(21)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·禁碑》,第11a页。。既然如此,汪氏族人为何积极参与湖山墓祠的兴建?本节从外部官方政令和内部宗族发展两方面分析。

婺源汪氏选择通过墓祠进行联宗,很大程度上是对乾隆年间官方“联宗祠禁”政策的因应。乾隆三十年代前后,官府对宗族联宗运动表现出镇压的态势,有所谓“谱禁”与“祠禁”政令,前者主要涉及族谱追溯先祖时不得攀附古昔帝王,必须敬避圣讳等项(22)参见王裕明《清代徽州家谱的谱禁》,《安徽大学学报》2015年第6期;郑小春《清乾隆朝谱禁与徽州宗谱之重修实践》,《史学月刊》2016年第7期。,后者源自乾隆二十九年江西巡抚辅德《奏禁江西祠宇流弊疏》,其中提到江西“同姓联宗”“同姓建祠”蔚然成风,其原因在于单姓寒门欲矜望族,或讼棍奸徒希图从中渔利(23)辅德:《奏禁江西祠宇流弊疏》,罗振玉辑:《皇清奏议》卷55,张小也等点校,南京:凤凰出版社,2018年,第1119~1121页。。乾隆皇帝认为此现象“恐不独江西一省为然”,下令全国各督抚留心稽查整顿所辖之地,如有假借联宗名义建立府省公祠、纠合同党、健讼扰民“如江西恶俗者,一体严行禁治”(24)《高宗纯皇帝实录》卷709,乾隆二十九年四月庚子,《清实录》第17册,北京:中华书局,1986年,第917~918页。。如乾隆三十七年,广东巡抚张彭祖因城内联宗祠数量众多,常发生把持讼事、挟众抗官事件,奏请朝廷一律取缔、毁禁广东境内的联宗祠堂(25)详见黄海妍《在城市与乡村之间——清代以来广州合族祠研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第21页。。具体到婺源,对比乾隆、道光、光绪和民国四版县志,乾隆版县志所载“统宗祠”在道光版内全部更改为“总宗祠”,光绪版县志延续道光县志的做法,直到民国版县志才又把这些字样改回,由此可见“祠禁”政策对方志书写的影响。又如,考察各版县志《宫室》部分,乾隆县志未见有墓祠,至道光县志出现一例,光绪县志出现六例(26)道光《婺源县志》载程氏峰山墓祠,光绪《婺源县志》载俞氏墓祠、回峰汪氏墓祠、方氏墓祠、程氏峰山墓祠、疆溪臧壮同公墓祠、湘公墓祠等。。如果考虑到未纳入县志《宫室》或以堂名纳入县志的,墓祠可能就更多了。在官方“联宗祠禁”的政令之下,以“墓祠”形式出现的联宗祠显得并不那么突出,以汪氏湖山墓祠为代表的诸多墓祠,很可能是地方因应的一种方式。

无独有偶,同一时期歙县、绩溪等地的汪氏纷纷借助重建汪华等先祖墓祠来进行联宗活动。如清乾隆到民国,徽州汪氏在歙县的云岚山越国公汪华墓祠、吴清山澈公墓祠都经历多次重修或重建,并产生一批与《祠纪》相似的文献(27)检索上海图书馆《中国家谱知识服务平台》数据库,有6部类似性质的文本,https://jiapu.library.sh.cn.。婺源汪氏对此也当有所耳闻,早在康熙年间大畈裔汪淑仁与歙县汪彬的通信中,谈到其听说歙县汪氏通过争讼重新获得越国公墓祠的产权,便大为赞叹:“王祖免征,仰借鼎力,克还旧物,凡我越国公以下,实嘉赖之。”(28)汪淑仁:《东歙大里宗人孝廉可曹先生书》,汪淑仁等撰辑:《制诰录 世事录》,程晓民、李伟国整理,上海:上海书店出版社,2015年,第143页。因此,湖山墓祠的兴建并非婺源一地的特例,而是徽州各地因应朝廷政令的普遍做法。

另一方面,重田德、黄忠鑫等人的研究表明,清中后期,徽商的代表性行业(盐、典)逐步向以木、茶二业为代表的新阶段转移,伴随着这个过程的是婺源商人的兴起(29)重田德:《清代徽州商人之一面》,刘淼编:《徽州社会经济史研究译文集》,合肥:黄山书社,1987年,第417~448页;黄忠鑫:《近世区域商人与商埠论集》,北京:中国社会科学出版社,2018年,第131~214页。。清中后期婺商群体的崛起为婺源宗族的发展壮大提供了强有力的支持,围绕墓祠形成的社会网络成为他们整合资源的重要渠道。

在参与联宗的各派中,类似大畈派在清中后期获得商业成功者还有晓起、段莘等派,它们在墓祠建设中捐款也相对较多。如晓起派共捐银96两,其中汪允璋、允珪兄弟自清中后期在广东从事茶业获得成功(35)笔者曾在晓起进行调查,汪允璋所建继序堂、汪允珪所建礼耕堂规模宏大、雕刻精美,足见当时二人的财力丰厚。此外,县志还载汪允珪“获利渐致巨万”、汪允璋“创建义仓储谷济乏”等事迹。汪允璋所创世丰仓有碑“世丰义仓碑记”存,今在晓起村史馆。汪氏兄弟事迹,亦见民国《重修婺源县志》卷41《义行》,第36b页;卷33《孝友》,第1b页。。相近时期,晓起派还有不少人在湖北、浙江等地经营茶业,如汪执中“业茶武昌”、汪承修“业茶于浙”等等(36)民国《重修婺源县志》卷42《义行》,第26b页;卷48《质行》,第45b页。。又如段莘派捐银245两有余,其中景山公支捐银100两,备注“寄居广东,晓起带缴”,或与晓起汪允璋、允珪兄弟一样也属于旅粤商人,且可能在商业上有协作关系。此外,县志中还有段莘派汪昭倬独挥巨资重建祖祠与两代祖墓、汪垣明捐资不下数千金赈灾修路等事迹(37)民国《重修婺源县志》卷40《义行》,第42a页、36b页。段莘地处婺源东北乡,至今仍是婺源县茶、木资源的重要产地,参傅宏镇《皖浙新安江流域之茶业》,郑翰献主编《钱塘江文献集成》第24册,杭州:杭州出版社,2017年,第209页;婺源县志编纂委员会编《婺源县志》,第256~271页。。又如,与汪鸣凤一起外出经营木材的溪头表兄,生意结束后返乡建造义和堂,核对《祠纪》亦载“义和公支输银七两四钱四分”(38)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·捐输》,第26b页。,可见一些从事商业的小支派也捐资。湖山墓祠的兴建和维护背后是不少具有商业合作关系的商人宗派。

经营商业积累财富的大畈派与城南、官源等在清中后期出现官员的城派通过墓祠开展联宗活动。城南、官源两派在清代以前皆不发达,乾隆年间《汪氏通宗世谱》二者分别仅有两页篇幅(39)汪矶:《汪氏通宗世谱》卷59,第4~5页;卷61,第33~34页。。此后,曾参与乾隆保祖活动的城南派汪桂中,嘉庆四年(1799)进士,官至监察御史(40)民国《重修婺源县志》卷15《科第》,第41a页。。前述《保祖公案》的撰写者、官源派汪焕其为嘉庆十三年举人,其子汪松泰是道光元年举人。随着这几位士绅的出现,城南派联合城西两派掌握了武口墓祠及道安公庆诞辰会的主导权,官源派在祀会创建与湖山墓祠修建中也担任了首倡责任。不过,就湖山墓祠的创建与运营而言,还是以大畈派为核心。大畈派着力经营湖山墓产并建立墓祠,加深了其与城南、官源等官宦宗派的联合,或也为官商合作搭建了某种平台。

在清道光后各版《婺源县志》中有大量商人传记,其中也包括一些湖山墓祠的倡修与捐资者。如前述大畈木商、墓祠主要经理人汪鸣凤,县志载其“念家贫无以为事畜计,乃服贾,渐臻充裕,与兄弟均财无私。痛父逝不逮养,创专祠、置祭田飨之,又襄建祠宇以奉近世之祖”。捐输三十余秤租田的腾龙公支孙汪宅仁,县志载其“凡祖墓、宗祠、茶亭、桥路督理兴修,勤慎不苟”。竹溪汪溶“性朴实,远祖墓祠输百余金”(41)民国《重修婺源县志》卷30《孝友》,第5页;卷41《义行》,第42a页;卷46《质行》,第43b页。。由此看,修建墓祠的事迹也为这些商人提供了进入县志的机会。

综上所述,建设墓祠体现出清中后期新兴婺源商人宗派主动因应国家“联宗祠禁”,与族内其他商业宗派、仕宦宗派进行合作的一系列过程,这非但没有触及国家禁令,反而强化了来自官方的合法性。

三、湖山墓祠的运作方式与特点

婺源商人群体既是湖山墓祠的创建者也是主要运营者,通过考察湖山墓祠的运作方式及特点,或有助于更好地理解婺源商人的若干历史面相。

首先,从祀会到祠堂的转化利于巩固汪氏联宗活动的成果。湖山墓祠由清明会而建,主要承办墓祭活动。以清明会进行联宗活动在徽州并不少见,联宗范围也相对较大(42)卞利:《明清时期徽州的清明会及其清明墓祭活动初探》,《安徽史学》2019年第3期。。不过可能面临两方面的问题,一方面,元明以来士人常以“古无墓祭”来否认墓祭的合法性(43)如明代李濂《墓祭说》,对朱子《家礼》中的墓祭设计表示怀疑,试图以朱子晚年定论取代《家礼》中的“墓祭”之说。与此同时,吕坤等人或从现实合理性出发,或“以情立论”,提出“墓与庙(祠)并重”的看法。参常建华《宗族志》,第132~134页;常建华《明代宗族组织化研究》,第65~68页;赵克生《明代士人对家礼撰述与实践的理论探索》,《明清论丛》第12辑,北京:故宫出版社,2012年。,歙县东门许氏在其家规中亦认为“古之墓祭非礼也”(44)许氏子孙对墓祭合理性的阐释也采取了“以情立论”的方法,其全文为:“古之墓祭非礼也,后世举而不废者,祖宗体魄所在,欲子孙识其处,盖以所系之重也。”见许光勋《重修古歙城东许氏世谱》卷7,明崇祯七年(1634)刻本,转引自赵华富《徽州宗族研究》,合肥:安徽大学出版社,2016年,第181页。,因此宋元以来徽州宗族在墓祭实践中大都将清明墓祭与朱子《家礼》中设计的春祭(祠祭)结合在一起举行(45)即在同一时间内,先在祠堂祭祀,其后再赴祖墓祭祀(又称“标挂”“标祀”)。。另一方面,墓祭一般每次只能祭祀一位祖先,难以实现宗族合祭,因而明万历年间祁门程氏《窦山公家议》中规定,每年清明程氏先在宗祠合祭,各支派再分别前往不同祖墓标挂(46)周绍泉、赵亚光:《窦山公家议校注》,合肥:黄山书社,1993年,第17页。参林济《“专祠”与宗族——明中期前后徽州宗祠的发展》。郑振满亦指出福建的类似情况,见氏著《明清福建家族组织和社会变迁》,长沙:湖南教育出版社,1992年,第234~235页。。考察婺源汪氏,为解决前述问题,在清明会中已尝试统合墓祭与祠祭,每年清明展扫时借用湖山当地僧庵“以供佛之堂为祭先之地”。然而,这种方式被《祠纪》编写者认为“殊乖体制”,且“谒难安木主”,可安置神主数量有限。湖山墓祠落成后,为三进院落,神主正座置于后寝中央,配飨神主置于后寝东、西两座以及大堂前座(47)《祠纪》载:“主分四座,中奉祖、妣及端愿淦公,示特尊也。其左右前座奉附享主,以酬庸也。”结合《祠纪》中的《祠堂图》与《祠楼图》可知,湖山墓祠在大堂及后寝皆置有神主(见《汪氏湖山墓祠纪·序》,第2a页;《汪氏湖山墓祠纪·祠图》,第31b~32a页)。赵华富认为,徽州祠堂一般分为三进,依次为门楼、享堂和寝室,享堂是祭祖和举行庆典活动的地方,寝室主要用来供奉祖先神主(氏著《徽州宗族调查研究》,北京:人民出版社,2014年,第78~80页)。由此看,湖山墓祠在大堂(亦即享堂)安放部分配飨神主应该是某种变通之举。。正座神主有6位,分别为道安公、道安公夫人吴氏、道安公夫人洪氏,以及道安公之子汪源、汪与汪淦;配飨神主计有200位,来自汪氏26个宗派。如此,湖山墓祠既解决了墓祭的合法性问题与墓祭对祖先数量的限制,又如钱杭所论成为汪氏各宗派“联宗归于实”的重要保证(48)钱杭:《血缘与地缘之间——中国历史上的联宗与联宗组织》,第27页。。

其次,湖山墓祠采用灵活入股的方式吸收成员,利于联宗组织范围的扩大。湖山墓祠捐银入股的参与方式承自清明祀会:“续编内议载乾隆年间置清明祀田,时已捐而未满银五两者,日后准其补足以成祭户一股,其时未捐者,日后补银十两,亦准入为祭户一股,今悉遵行。”据此,祀会与墓祠产业都划分为一定股份,各宗派捐银即可入股,不过每股份额从五两提升至十两。同时,针对《保祖续编》失落者,“有能踊跃输资者,准其报明补给一编”(49)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·议建墓祠启》,第14b页、15b页。,或为其他未参与此前清明会者也提供了加入机会。捐资配飨神主是湖山墓祠更常见的入股方式,这与林济所论明中期包括墓祠在内“专祠”的特祭配飨方式一脉相承,恰好满足了此时汪氏大规模联宗活动的要求,不过捐资输银替代荣膺封赠、文武仕宦等评价标准,成为祖先“功德”的主要体现方式(50)林济:《“专祠”与宗族——明中期前后徽州宗祠的发展》。。其配飨神主的分配主要分有两类,一类为历次争讼中的保祖有功者,主要是康熙、乾隆两次争讼的参与人员,也包括城中三派建立武口墓祠有功者各入一主,共计102位;另一类为捐输入主者,即各宗派出资配飨,共计98位。其中第二类捐输配飨又可细分为两种,一种为“各派乡贤及科第先达”,其后又进一步扩大范围为“恩拔副岁优贡”,意即生员范围,捐银四两祔飨,不过捐贡不在其中;另一种是“近祖祔飨”,各宗派捐二十四金及以上者可奉本宗派祖先一主入祠,倍者类推其主,现在所输未满者之后还可随时补足补送。总的来看,汪氏各宗派加入祀会与墓祠方式十分灵活,既可仅入股祀会,也可进一步配飨先达或近祖,形成多类型的股份结构,特别是其入股门槛较低,利于吸引更多小支派的参与。

再次,湖山、武口两祠并立的管理模式,便于联宗宗派间关系的协调。如前所述,大畈派与城派分别在湖山与武口各建墓祠,显示出平衡之势。就墓祠租田来看,也由畈、城两派共同经营、分别管理,且与祀会田产相互独立,产权关系较为复杂。创立湖山墓祠之际,有大畈派汪腾龙支捐田,其后大畈派与城派又各花费银两百两左右购置新的租田(51)《祠纪》显示,城派所置租田未列入湖山墓祠“新置田业”部分,笔者推测可能城派所置田地归武口道安墓祠所有,因道安墓祠兴建皆赖城中三派资金,各派未尝捐输,因此从此次集资中抽出一部分给予武口墓祠。。相应地,在产权上,畈城两派各立“德基堂”的拟制户名,就近管理土地、分别交纳税粮。这种管理方式应当沿袭自祀会,《祠纪》中称其为“成例”:“经理仍照续编成例,归阪、城两派分司所置租田,各就近择办,以便管业经收,使有专则;岁修田租业税,阪、城各立德基户交粮,以便管业,其归户各存本处公匣,另立二副互相存底。”由此可知,此种分别立户、就近管理的运营方式,盖源自两派所置租田须分别供给各自经营墓祠。并且,湖山墓祠租田的账簿虽存大畈公匣,湖山、武口墓祠的营收审核是由畈、城两派共同进行的,每年收支账目先按照各自墓祠进行核算,然后各带账簿原簿至武口墓祠互相核对誊抄以作监督。此外,值得注意的是,“公议善后条规”还规定将祀会租田与墓祠租田分开:“阪、城德基户内所收租息专备武溪、湖山二处墓祠岁修,另簿登记,不得并入祭会。”(52)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·善后条规》,第56a页、57页、56a页。祀会应当为大畈派经营的清明会与城派经营的庆诞辰会。笔者推测,祀会租田应当采取类似墓祠的方式,畈、城两派各立拟制“德元堂”户名就近管理,因而无论两处墓祠还是两处祀会,其租田产权都是由畈、城两派共有。婺源汪氏两会、两祠所置租田产权的具体关系,如图2所示。总言之,从墓祠与祀会租田的管理上看,大畈派与城派各立户头,就近管理,体现出实力相近宗派间的合作与监督。

图2 汪氏祠、会租田产权关系图

最后,湖山墓祠规模较小,管理中体现出经济节约的原则。墓祠捐输除大畈派腾龙公支“输湖山本处田租三十一秤半”外,其余皆为捐银。从金额看,各派以捐40两以内为多,大约占2/3;其余在40至100两之间,仅见大畈与段莘两派达到200两(53)其中,大畈派最多,段莘、官源次之;城中三派相对较少,不过若合计为一派也有百两。见汪立中等《汪氏湖山墓祠纪·捐输》,第17~28页。。明清时期的徽州宗祠以规模大、募资多著称,耗费近万两修建祠堂的案例并不少见(54)参赵华富《徽州宗族研究》,第133~135页。。相比之下,湖山墓祠共募资1400两有余,墓祠建设花销1000两左右,规模并不大。同时,墓祠管理也体现出经济性的特征,如举行落成致祭仪式时,要求汪氏各派仅可推举最多两位矜耆前来参加,其来往夫马、随从与人役花费自行承担,墓祠概不支销;又如仅在墓祠落成当年每主分发祠饼二对,其后每年清明不再分发(55)详见汪立中等《汪氏湖山墓祠纪·续议条规》,第33b~34a页。。不过,汪氏此举并非受限于宗派实力,若比较同时期道光八年大畈重修知本堂(时称汪王庙),仅笃睦堂支孙就捐资2000两(56)《重建汪王庙劝捐启》,汪禄生编:《大畈历代名人文选》,内部资料,2017年,第142页。。与之相比,若有大型修缮工程,《祠纪》专门要求:“日后祠宇及湖坦祖墓,设或修葺,有须巨费,当集各派公议,不得照神主之数科派。”(57)汪立中等:《汪氏湖山墓祠纪·善后条规》,第57b页。由此可见,一方面,墓祠所联结各宗派间的关系某种程度上是“一次性的”,仅对此次联宗活动负责,祀会依然作为联宗活动的核心组织存在;另一方面,湖山墓祠较小规模与经济性的管理原则,是希望从各方面降低联宗成本,吸引更多宗派参与。

在明中后期至清中期的徽州联宗活动中,徽州的联宗祠多称作“宗祠”或“统祠”(58)联宗宗派若主要居于一地,其联宗祠一般称为“宗祠”,若分散各地则常称为“统祠”。见赵华富《徽州宗族调查研究》,第244~245页。。其中学者研究较多的如桂溪项氏宗祠、柳山方氏“真应庙”,均主要由盐商捐资修建(59)胡武林:《歙南小溪项氏考》,徽州文化研究院编:《徽州文化研究》第2辑,合肥:安徽人民出版社,2004年,第357~358页;朴元熇:《明清时代徽州商人与宗族组织——以歙县柳山方氏为中心》,《安徽师范大学学报》1999年第3期。。这些联宗祠规模较大,配飨要求严格,捐输门槛高,在联宗祠修建的同时也在进行着联宗谱的修撰,联宗成本势必不小(60)如桂溪项氏宗祠在明万历年间由“始祖会”发展而成,当时集资7000余两,其后清康熙十八年至乾隆十九年重修四次,耗银近万两;又如柳山方氏统宗祠“真应庙”,清雍正年间仅为修缮之用,便募资近2000两。此外,这些联宗祠配飨原则较为严格,捐输祔飨门槛高,如桂溪项氏宗祠以荣膺封赠、文武仕宦、甲第科贡等神主祔飨,捐资祔飨者只有超过百金才可祔飨,柳山方氏真应庙各宗派只有输田超过10亩才能祔飨一神主。详参赵华富《徽州宗族研究》,第133~135页;朴元熇《明清时代徽州真应庙之统宗祠转化与宗族组织——以歙县柳山方氏为中心》,《中国史研究》1998年第3期。。与之相比,湖山墓祠资产规模小、入股门槛低,特别是其灵活的祠会关系,利于协调宗派间实力关系(61)关于徽州祠、会之间关系,学者们通常注意到“祠下设会”的运营方式(见赵华富《徽州宗族研究》,第182~183页),也有学者关注到“以会建祠”的转化过程,但关于祠会关系的案例研究皆不充分。湖山墓祠展现了一个会祠灵活转化、并行运营的翔实案例。。因而,湖山墓祠在建成时便联络41派,鼎盛时更扩大至55派轮值参与,是前述康熙年间方氏真应庙联宗范围的5倍(62)汪禄生:《故乡清明会》,收入氏著《续故里寻踪》,内部资料,2014年,第78~79页。。进一步地,笔者推测,婺源汪氏这种成本较小的联宗行为或许与其商业宗派的经营模式有关。学者研究表明,相比其他行业,徽州茶业以合资经营为主,资本较小的木商亦多如此(63)张海鹏等:《徽商研究》,合肥:安徽人民出版社,1995年,第250页、263页。。前述段莘派族人与晓起派茶商同居广东、大畈与溪头族人共贩木材,皆采取此种模式。由此看,湖山墓祠在诸多方面都有效降低了联宗成本,扩大了汪氏联宗活动的范围。

四、结 语

学界关于明清宗族的研究较多侧重于明中后期与清末民初两个时间节点。以徽州为例,前者的出发点起自嘉靖十五年祭祖令、宗祠的普遍化与宗族组织的扩大化,后者则主要关注“咸同兵燹”之后徽州的宗祠重建、记忆修复与近代徽州宗族的转型与消亡趋势(64)常建华:《二十世纪的中国宗族研究》,《历史研究》1999年第5期;《近十年晚清民国以来宗族研究综述》,《安徽史学》2009年第3期;《近十年明清宗族研究综述》,《安徽史学》2010年第1期;《近年来明清宗族研究综述》,《安徽史学》2016年第1期。。在这两个节点之间,伴随着乾隆年间“祠禁”“谱禁”等一系列联宗禁令的出台、宗族及宗派生计模式的转型,徽州宗族制度的构造依然持续,清中后期墓祠的复兴就是其中较为重要的一面。

湖山墓祠的形成既是婺源汪氏元明以来频繁联宗活动的承续,也是清中后期特殊政治与社会经济环境下的产物。一方面,在“千载之谱系,丝毫不紊”(65)赵吉士:《寄园寄所寄》,周晓光等点校,合肥:黄山书社,2008年,第872页。的徽州,婺源汪氏元明时期始迁祖身份的确立,为其后频繁的联宗活动提供了一个较为稳定的叙事框架;另一方面,清中后期以来以新兴商人宗派为代表的汪氏宗族巧妙地采取墓祠的方式进行联宗活动,不但规避了国家的“联宗祠禁”,还为族内不同宗派间的合作搭建了某种平台。湖山墓祠有诸多特点,无论是其祭祀仪式、参与方式、管理模式,还是其经济性的运营原则,都体现新兴婺商宗派力求减少联宗成本、扩大联宗范围的取向,而这或许与其商业模式有所关联。

进言之,湖山墓祠的案例可以让我们审视明清以来宗族制度的持续性与变化性。科大卫、刘志伟对华南地区宗族的研究提示,宗族既是一种独特的意识形态,也是一种独特的社会经济关系(66)科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》2000年第3期。。由湖山墓祠的案例可见,明清以来宗族制度的构造来自不同宗族在各自情境中的具体尝试,其过程既是持续的,也是变化的、因地因时制宜的。宗族及其内部宗派在适应国家政治变化与区域社会经济发展的过程中,不断推动宗族礼仪的局部变化与实践的微观调整,实现了地方认同、国家象征的某种再结合。

附记:在田野调查过程中,笔者得到婺源县大畈村汪禄生先生、汪鸿欣先生、汪海瑞先生及其女儿汪香梅女士的热情帮助,特致谢忱!