直播教学中师生对话互动模式与特征分析

李爽 黄嘉靖 刘司卓

摘要:直播教学自新冠肺炎疫情以来已成为在线教学的重要形式,其师生对话互动的特征与规律是在线教学研究的重要议题。然而已有分析框架或工具大多只从某一个或两个方面对师生对话进行研究,未能全面挖掘并揭示课堂师生对话的全貌。基于互动模式、知识建构与课堂文化的三维师生对话互动分析框架,对一门小班直播课师生互动特征与规律进行深入考察发现:直播教学中师生对话包括无技术参与、技术辅助反馈、技术操作回应以及被中断的对话等12种互动模式,但以无技术参与的一对一单向三元对话为主,技术在促进师生对话互动中的作用不明显;知识建构主要发生在教师学术性提问引发的师生对话中,且以教师低层次认知类问题和学生的简单认知回答为主,缺少深层次认知加工与集体知识探究和创造;课堂文化呈现出知识讲授式的权威控制型特征,基于社会建构的集体探究与创新文化尚未形成,师生相互尊重与支持、平等友好、民主参与的文化特征开始萌芽。未来直播教学中,教师还需深入挖掘直播互动技术功能,发挥直播课新空间优势,探索直播课课堂文化中自由与约束、自主与控制新的平衡点,激励和支持高质量课堂对话,推动直播课从知识讲授式课堂向知识建构式课堂转变。

关键词:直播教学;师生对话;互动模式;知识建构;课堂文化

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2022)04-0091-14 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2022.04.011

一、引言

全球范围的新冠肺炎疫情使各类教育被迫上线,而直播教学在这场应对疫情的全球在线教育实践中脱颖而出,成为许多学校和教师特殊时期开展教学的首要选择(梁林梅等,2020),有力推动了在线教育进入实时视讯互动的新阶段(周洪宇,2020)。直播教学不同于其他基于异步互动的在线教育形式,它拥有实时性、多时空性、交互性、临场性与参与性5个特征(王运武等,2021),是在线教育中最接近传统课堂的方式,其教学在场感与沉浸感较大程度弥补了在线教学情境下教与学时空分离的问题,促进了教与学的再度整合。直播教学不仅呈现了一种具有“面对面”实时互动特征的新型在线教育情境,而且构筑出不同于传统教室“在场”与“面对面”情境的全新教育时空。师生如何在这样一种新的教育时空中开展教学互动值得探索。

师生互动分析是课堂教学特征与规律分析的重要视角(左璜等,2011),而师生对话是课堂中师生互动的基本方式(张紫屏,2015)。日本教育学者佐藤学(2004)指出,课堂教学实质是一种与教学内容、自我和他人对话实践的过程,而与他人的对话是对前两种对话实践进行社会建构的重要方式。鉴于此,本研究选取师生互动整体较为活跃的小班直播课作为分析对象,综合教学视频分析与师生话语文本分析,对小班直播这一典型直播教学模式中师生互动特征与文化进行深入剖析,以期为直播课堂中师生互动的理论与实践探索提供启示和参考。

二、文献综述

对直播互动课堂的已有研究主要集中在直播互动教学特征的理论探索、直播教学现状调查与效果评估、直播教学组织实施战略与方法三个方面。在对直播互动教学特征的理论探索中,已有文献指出,在线同步视频教学是一种师生同时“在场”并且“面对面”的新型在线教学模式(郭文革等,2021)。直播教学不仅打破了“面对面”学习的时空限制,而且可以让教学更能满足学习者个性需求(梁美盈等,2020;袁博等,2020)、推进教育公平(刘佳,2017)。郭文革等(2021)分析国外 26 篇直播教学研究文献后发现,在直播教学中,学生参与度、满意度、学习动机、在场感等整体好于异步在线教学,更接近面对面课堂教学,但三类教学模式下学生的学习成绩并无显著差异。一些实证研究发现,虽然部分直播课学生反馈能够获得较好的教学效果,但是当前的直播教学也存在简单移植线下教学模式(谢幼如等,2020;李冀红等,2021)、直播课互动环境对学生实质性学习投入的作用依然具有局限性(刘司卓等,2021)、学校和政府提供的在线教学技术支持不够充分(乐传永等,2020)等问题。针对上述问题,已有文献从平台技术(杨明,2019)、教学模式(谢洪珍等,2020)、组织运营机制(黄荣怀等,2020)等多个方面提出了改进建议。

少数研究基于传统课堂教学互动分析工具对直播课中的师生互动进行了实证调查。如丁珍(2020)利用张屹等(2016)的“智慧教室环境下课堂教学互动分析编码表”从言语、技术行为和沉寂三个维度对研究生直播课中的课堂互动行为进行分析。研究发现:学生能高频且主动回答教师提问,但是学生“主体性”地位未大幅提高,课堂以老师讲授、提问为主;师生、生生互动质量不高,教师仍是课堂评价主体,且评价质量不高;同时技术也易带来教学停顿或混乱等问题。王莹莹等(2021)利用基于Flanders互动分析系统编制的“基于信息技术的互动分析编码系统”对初中教师控制型和主导型两类直播课中的课堂互动行为从教师语言、学生语言和沉寂与混乱三个维度进行编码,分析了互动的结构、层次、氛围和动态。研究发现:“诱发—回答—反馈—学生提问” 为直播课中师生主要的语言互动结构,技術问题是导致课堂沉寂或混乱的主要原因,教师主导型课堂师生深层和浅层互动比例高于教师控制型课堂,教师多以积极强化为主,学生发言频次、时间与教师的教学设计和平台使用能力相关。刘司卓等(2021)针对少儿英语直播课学习行为投入的实证研究发现,直播课堂中学生参与较为被动,且容易出现课堂违规行为,但是教师利用技术功能对学生进行奖励和授权能够创建更好的课堂互动关系与环境。整体而言,国内外关于直播互动技术环境下同步教学的实证研究并不多(郭文革等,2021),直播互动环境中师生对话互动过程、结构与内容等方面的特征与规律需要更多基于不同教育场景的实证探索。

有效的互动分析框架与编码工具是分析直播课教学互动的基础。已有的传统课堂教学互动分析系统和工具为分析直播教学互动提供了支撑,其中颇具影响力的是弗兰德斯(Flanders,1961)互动分析系统(Flanders’Interaction Analysis System,FIAS)。FIAS将师生的语言互动分为教师言语、学生言语,以及教室出现的沉寂或混乱三大类、10个子类。国内学者在FIAS基础上通过细分教师提问类型,增加学生主动发言与同伴讨论,增加人与技术互动等观察维度,编制出支持技术环境下课堂互动分析的iFIAS互动分析系统编码表(顾小清等,2004;方海光等,2012;韩后等,2015)。而Sinclair等(1975)的IRF(Initiation-Response-Feedback or Follow-up)模式是文献中应用较多的课堂对话分析框架,该框架支持对课堂对话结构、教师提问、学生回答和教师反馈类型的分析(杨楚媛,2020;Lossman et al.,2010; Molinari et al.,2013)。另有Spada 等人(1997)设计了一种被用于观察第二语言课堂交互内容的语言教学观察量表COLT(Communicative Orientation of Language Teaching),该量表以活动为单位,关注课堂教学中学生与教师交互的组织形式、话语内容、话题控制权以及学生发起话题情况等。已有研究使用FIAS/iFIAS(李卓,2014;管漪,2020)和IRF(张凌坤,2006;师茗,2014;晏婷,2020)对课堂师生对话结构、教师提问、学生回答类型进行了考察,基于COLT量表对课堂话语控制权、话语主题和内容进行了探索(敬晶,2016;陈家龙,2018)。还有研究基于FIAS在师生言语分析基础上对课堂情感氛围和教师倾向或风格进行探讨(黄蓉,2016;解冰等,2017),或基于IRF模式对师生问答一致性进行研究(韩姝,2020;Lee et al.,2012;Smart et al.,2013)。少数研究采用基于FIAS改编的框架对直播互动课堂开展了分析(王莹莹等,2021)。

综上,已有课堂互动分析框架和工具主要基于师生对话行为和内容从对话互动模式与方式(对话结构、技术参与情况等)、对话内容(对话主题、师生问答类型及一致性等)以及社会文化特征(情感氛围、话语权等)三方面开展研究。这三类研究从不同视角呈现出课堂对话中社会建构的过程或结果。然而,已有分析框架或工具大多只侧重于上述某一个或两个方面,未能全面挖掘并揭示课堂师生对话的全貌。因此,有必要基于更全面的课堂对话互动分析框架,对直播课情境下师生对话的互动方式、互动文化、意义建构等社会建构过程、情境与结果进行深入的实证探索。

三、研究设计

1.研究目标及问题

本研究以一门少儿英语小班直播课为例,通过对直播课中师生对话行为和内容的分析,考察直播课堂中师生互动过程与成效,以探索直播课的社会建构过程与成效,为改进和优化直播教学提供依据与参考。围绕该目标,研究主要聚焦以下问题:(1)直播课中师生对话的互动模式是什么?(2)直播课中学生基于师生对话的知识建构情况如何?(3)直播课中师生对话中形成的课堂文化是怎样的?

2.直播互动环境

研究所采用的ClassIn平台是翼鸥教育研发的直播互动教学平台,该教学平台从教学实时互动需求与课堂管理需求出发设计了多种教学管理与互动功能,如视频拖拽、学生管理(授权、静音、奖励、下台)、屏幕共享、计时器、小黑板、抢答器等。ClassIn支持直播课堂模拟线下学生举手回答问题的模式。学生点击“举手”,教师可将学生头像进行拖拽放大,模拟“上台发言”的效果。此外,教师除了能够在屏幕上书写打字之外,也能够将屏幕操作权限交给学生,模拟让学生“上台书写”的效果。

3.案例与数据样本

本研究选取的案例课是通过ClassIn开展的一门少儿英语直播课。课程由1名美国籍教师任教,学生为6名小学一二年级女生。研究以该课程除线上考试(第11、12课时)之外的16个课时中师生的互动视频为研究对象,包括1课时的复习课、2课时的辩论课和13课时的讲授课,累计视频时长为15小时50分钟。研究采用“讯飞听见”平台转录功能将教学视频进行机器转录,然后进行人工检查,对转录文本进行修改与完善,最终生成8万多词的英文对话文本。上述教学视频与对话文本是本研究的主要样本数据。

4.三维师生对话互动分析框架

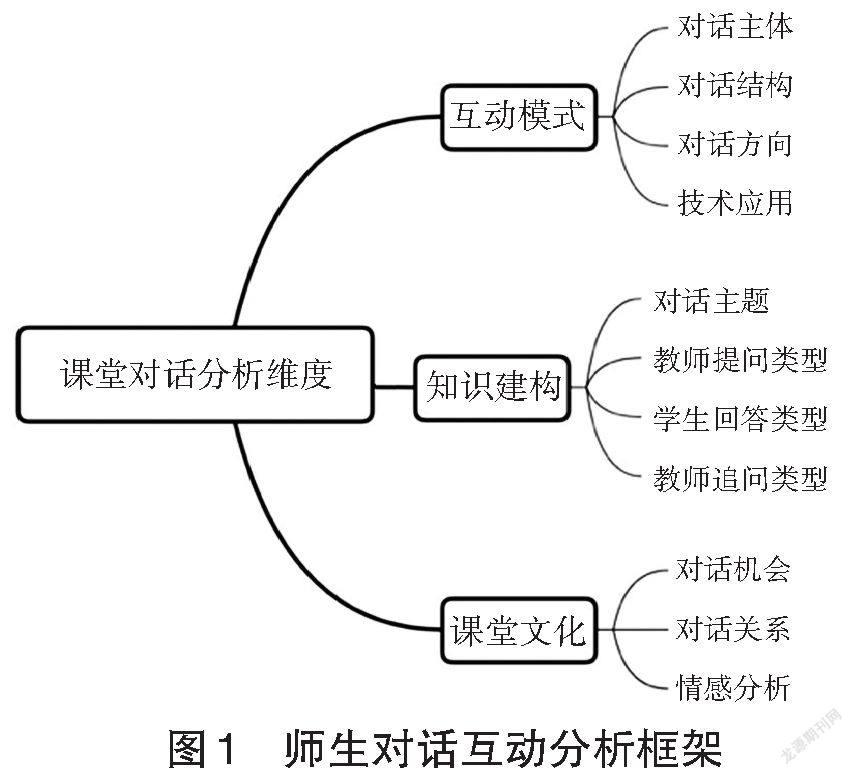

社会建构主义认为,个体是在特定社会文化情境中通过跟他人的交互来主动建构自己的见解与知识的(Vygotsky,1978)。个体认知是一种情境认知,是个体在同周遭环境中的工具、符号、语言乃至人际关系等媒体和功能性资源的交互作用中生成的认知,而基于语言的对话是个体认知形成的关键,课堂教学归根结底是一种“以对话为媒介的交互作用的文化实践活动”(钟启泉,2006)。从社会建构主义的视角,课堂对话旨在促进个体与集体的知识建构,而对话所处的社会文化情境将会影响对话,进而影响知识建构。因此,分析课堂对话不仅要探究对话过程与方式,还要考察对话所处的社会文化情境特征及其在促进知识建构方面的作用。因此,本研究拟从互动模式、知识建构和课堂文化三个维度开展直播课师生对话的互动分析,具体分析框架见图1。其中,互动模式关注师生对话的互动过程与方式,知识建构考察师生对话的质量与成效(宋宇等,2021),课堂文化探究师生对话所处环境的社会文化特征。实际上,课堂文化不仅是对话发生的情境,同时也被对话不断构筑,因此可以作为对话的生成性结果。

互动模式通过考察直播互动情境的对话主体、对话结构、对话方向与技术应用四个方面来探究师生对话互动的过程与方式。对话主体关注参与对话的主体的角色与规模,对话结构关注对话的话语序列与功能,对话方向关注对话主导权的分配,技术应用关注技术在对话中的应用与功能。知识建构考察师生对话中个体与集体的知识建构情况,旨在探究直播课对话对知识建构的促进与成效。由于初步数据分析显示,案例中的课堂对话以教师主导的师生对话为主,学生的知识建构主要依托师生对话展开,学生间的社会性知识建构整体较少,所以本研究主要基于教师提问引发的对话分析考察案例课对话中知识建构的情况,包括对教师提问和追问类型以及学生回答类型的分析。此外,为考察对话涉及的话题以及学术性知识建构在对话中所占的比例,该维度还包括对对话主题的分析。课堂文化旨在考察对话所处并不断构筑的环境的社会文化特征,包括社会关系、话语控制权、情感价值等。参考崔允漷(2010)、刘兰英(2012)和李洁(2019,pp.30-34)的课堂文化分析维度,本研究从对话机会、对话关系、情感分析三方面探究课堂文化特征。对话机会用来揭示师生对话话语权分配情况,对话关系用以揭示话语主体在对话中的地位与关系,情感分析重在考察师生在对话中的情感投入与体验。

5.师生知识建构分析编码框架

研究中对师生知识建构的分析主要通过对师生对话文本进行编码分析实现。考虑到案例课学生的知识建构主要发生在教师提问引发的师生互动中,研究通过分析教师提问类型、学生反应类型和教师反馈类型探究师生知识建构情况。综合参考布卢姆的认知目标分类、Brown(2007)的问题分类系统、李春兰(2014)的学生反应类型分类、Pehkonen等(2004)的教师倾听追问分类,本研究构建出知识建构维度的对话文本分析编码框架,详见表1。

6.数据分析与处理

研究借鉴IRF的对话分析方法,首先结合教学实录对每个话语记录的发言主体进行人工识别与编码,教师编为“teacher”,学生根据其英文名编码,识别出课堂中每次对话段落,以及每个主体话语记录。最终获得1256段对话,累计5955条话语记录,作为互动模式、知识建构和课堂文化分析的主要数据。互动模式分析结合课堂实录与对话文本考察互动中师生的对话序列与方式。知识建构分析主要通过表1的编码框架对话语文本进行编码实现。编码主要由一名研究者完成,另一名研究者复查,对于有争议的部分,通过协商达成一致。课堂文化分析除结合前两个维度的分析结果进一步分析外,还应用了内容分析和情感分析。内容分析采用基于TF-IDF算法的關键词提取方法,挖掘师生话语中高权重关键词。情感分析通过情感极性分析考察师生在对话中的情感态度倾向,具体采用基于 Python的Textblob库分析。Textblob库是针对英语文本进行情感极性分析的便捷且有效的方法。该方法基于其定义的情感词典与规则对特定英语文本进行情感词汇和短语提取,并根据特定规则标注情感极值,最后统计文本的情感极值均值来定义情感极性。情感极值的正值、零值和负值分别对应正向(积极)、中立和负向(消极)的情感倾向。

四、研究结果

1.师生对话互动模式

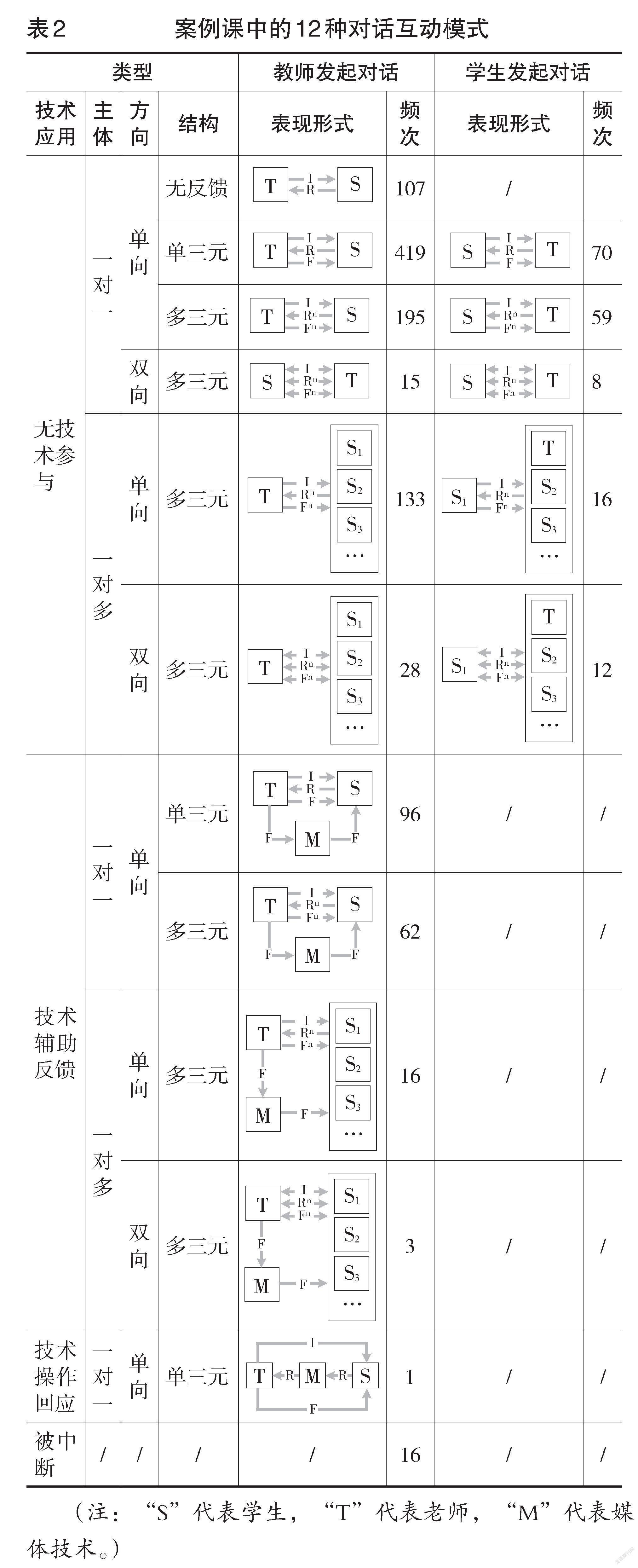

按照对话双方角色与人数,对话样本包括一对一和一对多两种互动模式。前者是一位发起人与一位参与者的对话,后者是一位发起人与多位参与者的对话,发起人可以是教师,也可以是学生。根据对话结构,对话样本包括经典的单一三元结构,即教师抛出问题,学生回答,老师对学生反应进行评价;也包含多三元结构,即在学生反应后,教师追问以确认答案、引导思考,学生回应追问,教师反馈,从而产生类似“启动(Initiation)—响应(Response)—反馈(Feedback or Follow-up)—响应—反馈—响应—反馈……(I(RF)n)的对话结构。根据对话方向,对话可分为单向对话和双向对话两类,前者是由发起者主导和控制的对话,后者则是由发起者和参与者交替主导的对话。

研究最终在对话样本中发现12类对话互动模式,包括无技术参与的6种对话模式、技术辅助反馈的4种对话模式、技术操作回应的1种对话模式以及被中断的对话,表2呈现了这12种对话模式及其出现频次。无技术参与类对话全程基于师生语音对话开展而没有使用直播技术空间的任何技术工具辅助或支持对话。其中,无反馈对话是发起人发起对话,参与者作出回应后,发起人没有反馈的对话。这类对话以教师指令性要求引发的对话为主,如让学生指定下一位发言人。技术辅助反馈类对话是指发起人借助直播空间中的功能辅助对参与人的反应进行反馈,典型情境是教师在学生反应后给予口头反馈的同时向学生发送电子奖杯。技术操作回应类对话是指被提问方没有进行口头回应,而是通过技术操作回应,如通过使用聊天工具文本留言回应。被中断的对话是指在对话发起后因为被其他学生插话等突发原因导致对话中断且没有继续的对话。

根据表2可知:案例课中,一对一对话占据绝对主导地位(占比82.17%),远远超出了一对多互动的比重,可见直播课中师生都倾向于选择具有明确对象的互动方式;多三元的对话超过了40.00%,师生发起的多三元对话分别占他们发起总对话量的41.43%、57.58%,表明课堂中的对话具有一定互动性,发起者会根据参与者的反应进行追问;双向对话整体比重较低(仅5.25%),表明绝大部分对话缺乏民主讨论与共同探究的特征;值得注意的是,直播空间中支持互动的技术供给尚未被师生充分关注,整合技术的对话仅占14.17%。

2.师生对话互动中的知识建构

(1)对话主题

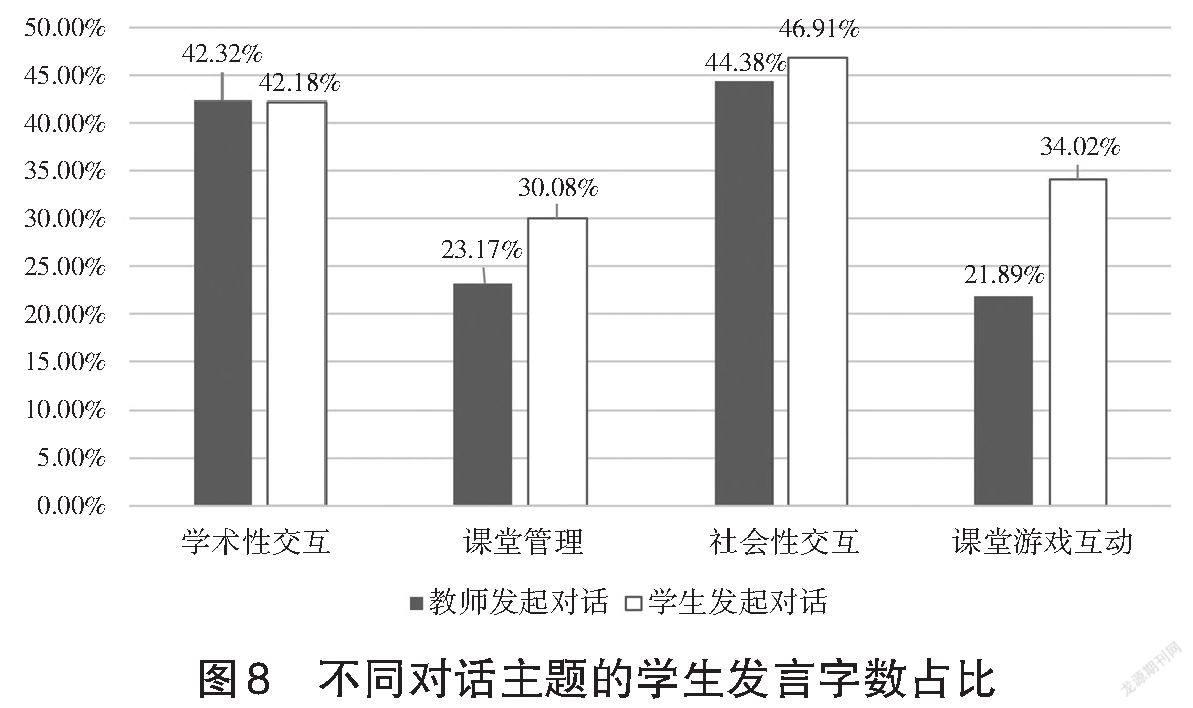

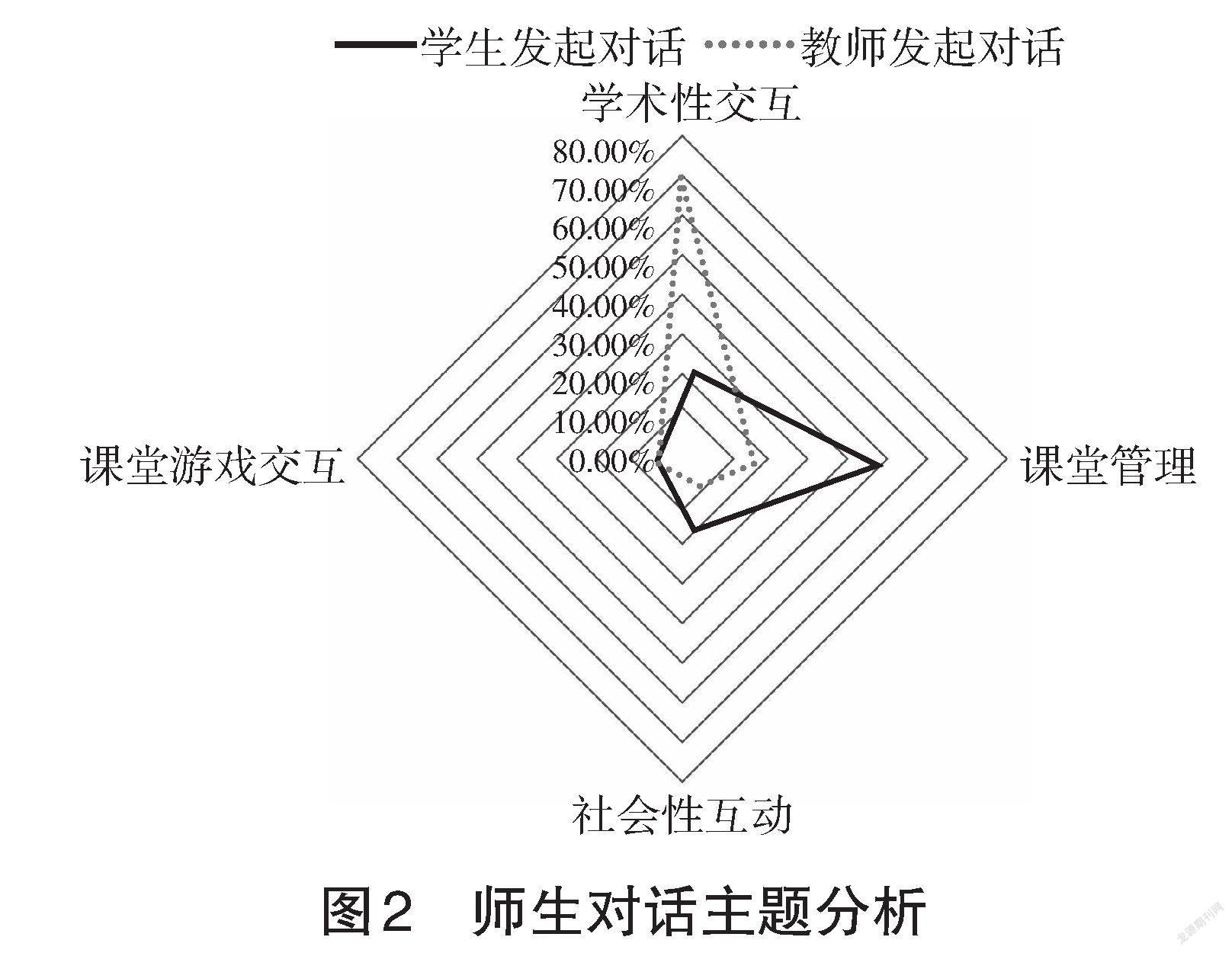

师生对话主题涉及学术性交互、课堂管理、社会性互动、课堂游戏互动四个方面。学术性交互主题是与课程教学内容相关的对话内容,在课堂提问、答疑、讨论活动中产生。课堂管理主题是师生就课堂管理制度或者课堂进程问题所进行的互动内容。社会性互动主题是以师生社会性交往为主要意图的对话内容,主要以学生分享所见所闻而引发的内容为主。课堂游戏互动主题是师生在教师组织的课堂小游戏中所产生的对话,主要与游戏规则、操作方法、游戏感受与评价有关。统计4类对话主题出现的频次占比发现,学术性交互占绝大部分(在教师发起的对话中占比71.08%,在学生发起的对话中占比25.81%,在总对话中占比65.21%)。教师发起的对话以学术性交互为主,学生发起的对话以课堂管理为主,如图2所示。在上述四类主题中,学术性交互与学生的知识建构密切相关,可见教师发起的对话在促进学生知识建构中扮演了主要角色,而其中教师提问是引导知识建构的主要活动。

(2)师生问答中的知识建构

①师生问答内容分析

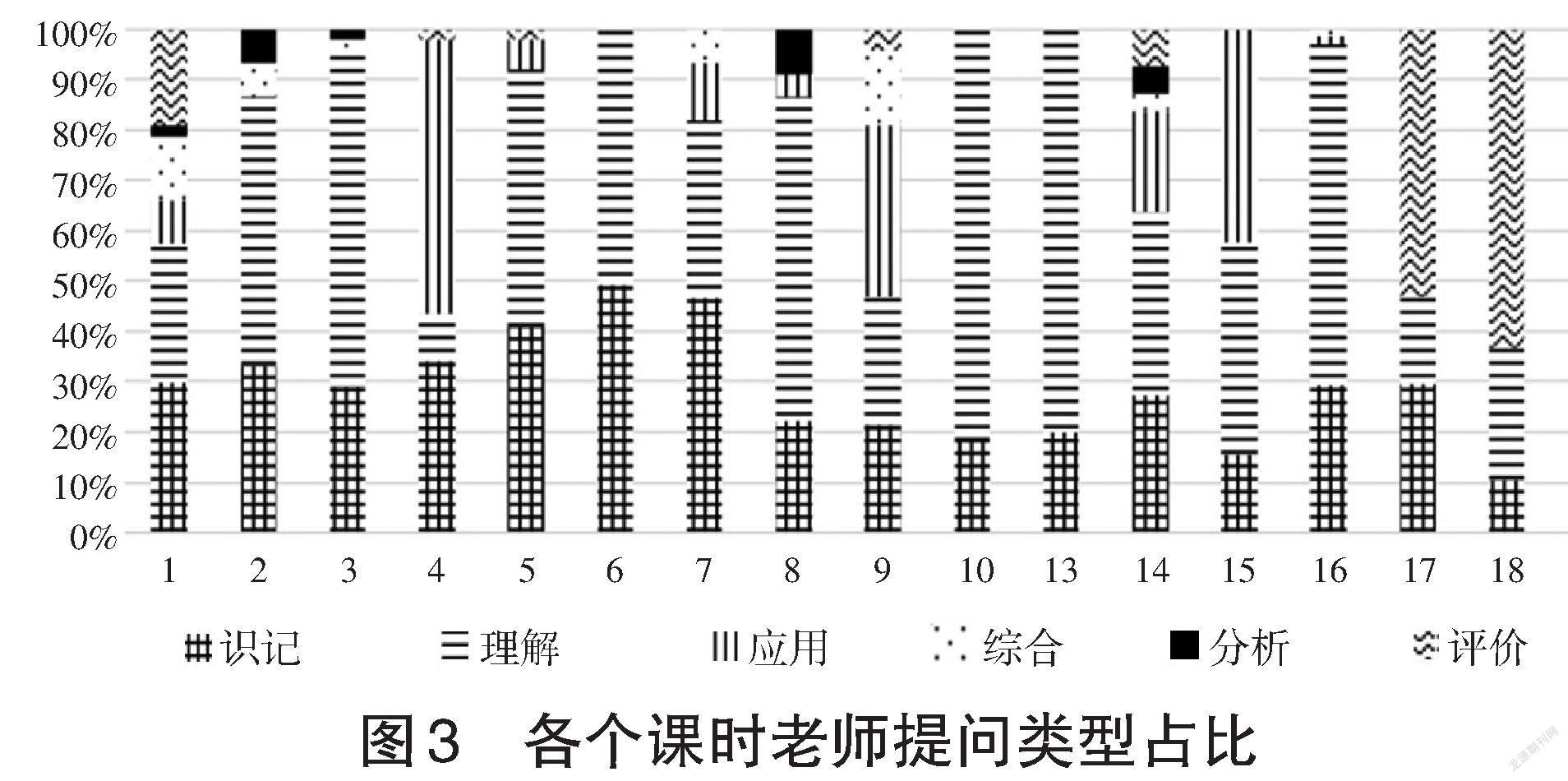

对教师发起对话的编码结果显示(见图3):教师共提出779个问题,理解类和识记类问题占比显著高于其他几类,分别为48.22%和29.39%;一半以上课时中的识记和理解类问题的总占比都高达80.00%以上。这可能是因为本次课程的教学目标主要是掌握单词和语法等基础性知识,因此教师的提问以强化记忆、促进理解为主。然而,有些课时也存在一些差异。如第四、第九课时,这两类问题占比明显下降,应用类问题占比增加;最后两课时,评价类提问比例明显上升。

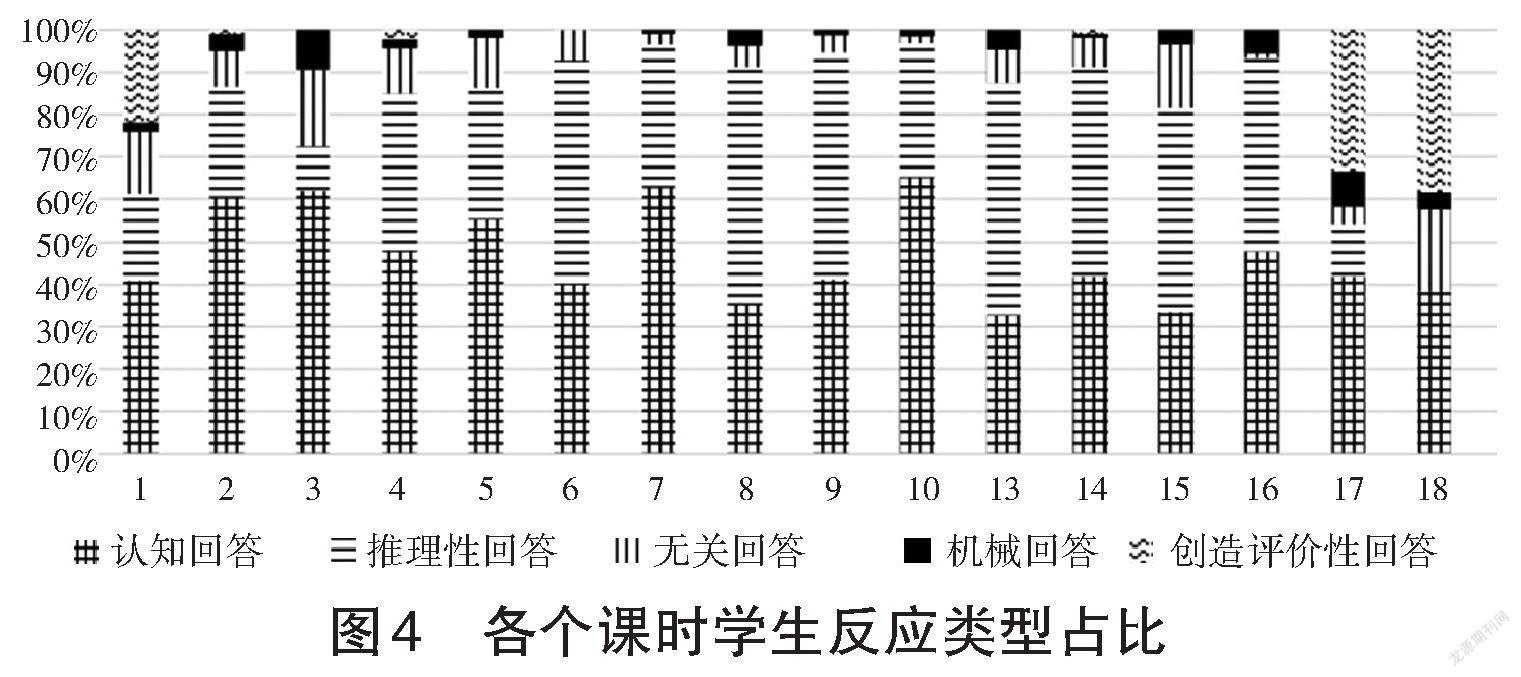

对学生反应类型的编码结果显示(见图4):在课程中认知类(50.43%)和推理类(38.11%)回答占比最高,这可能与教师的提问以具有标准答案的封闭式问题为主有关;进一步分析学生反应类型在各个课时的情况发现,认知和推理回答在大部分课时都占较大比例。值得注意的是,在高阶目标相关提问比较多的第一和最后两个课时,学生创造评价性回答也较其他课时显著更多。

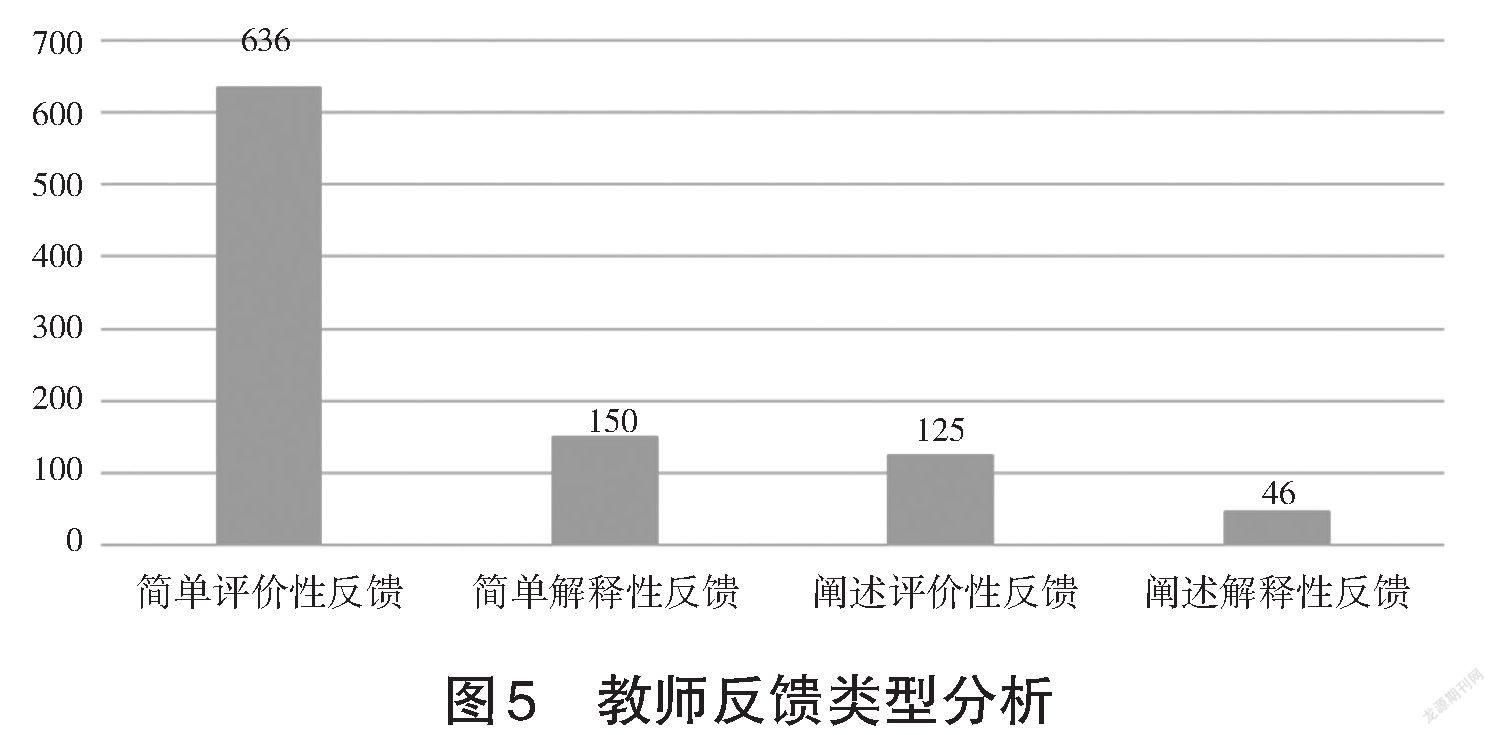

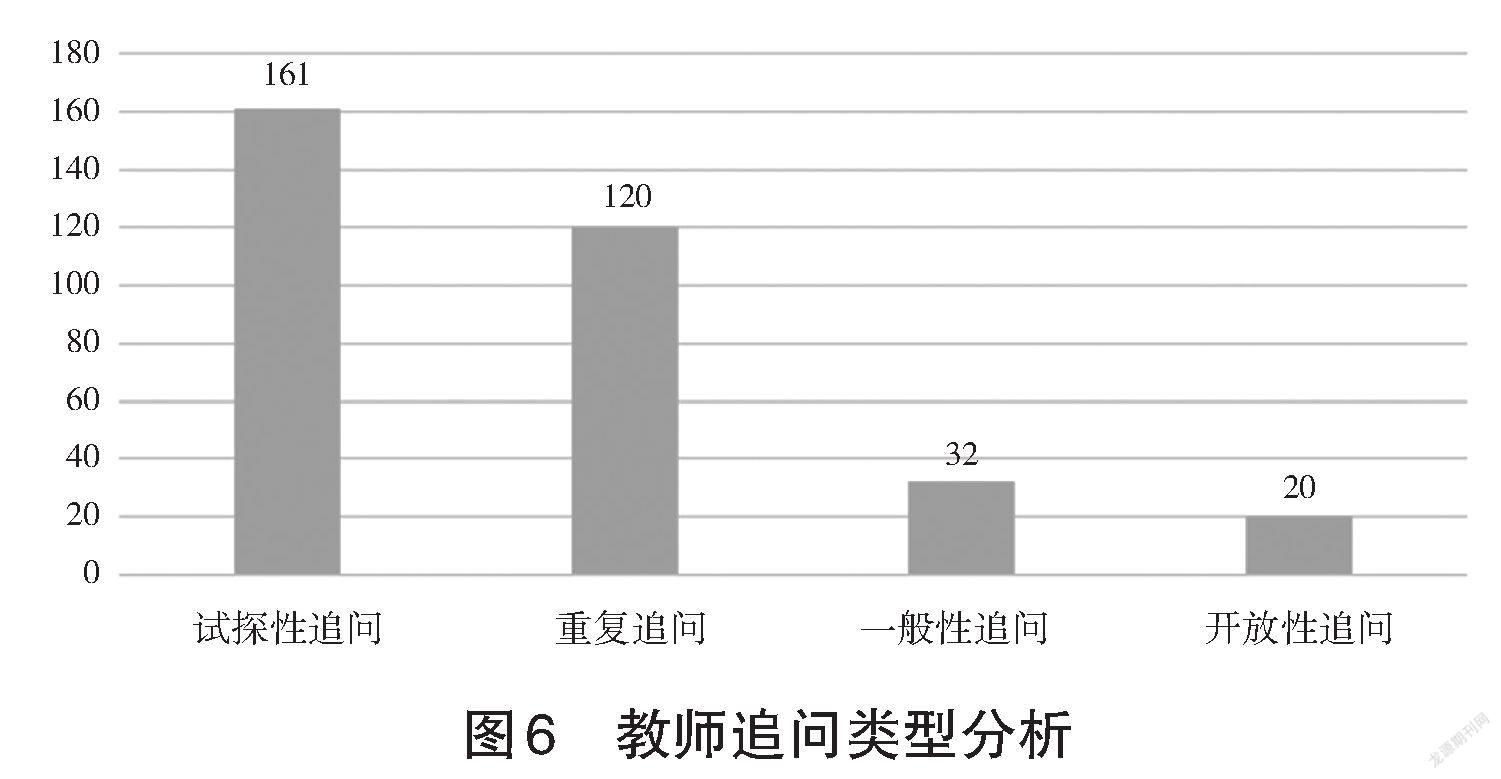

对教师反馈与追问类型的编码结果显示(见图5和图6):教师反馈以简单评价性反馈为主,旨在强化认知,但在促进学生深层次认知加工方面作用有限;教师追问以试探性追问和重复追问为主,开放性追问整体较少。

②教师提问、反馈与学生反应的关系分析

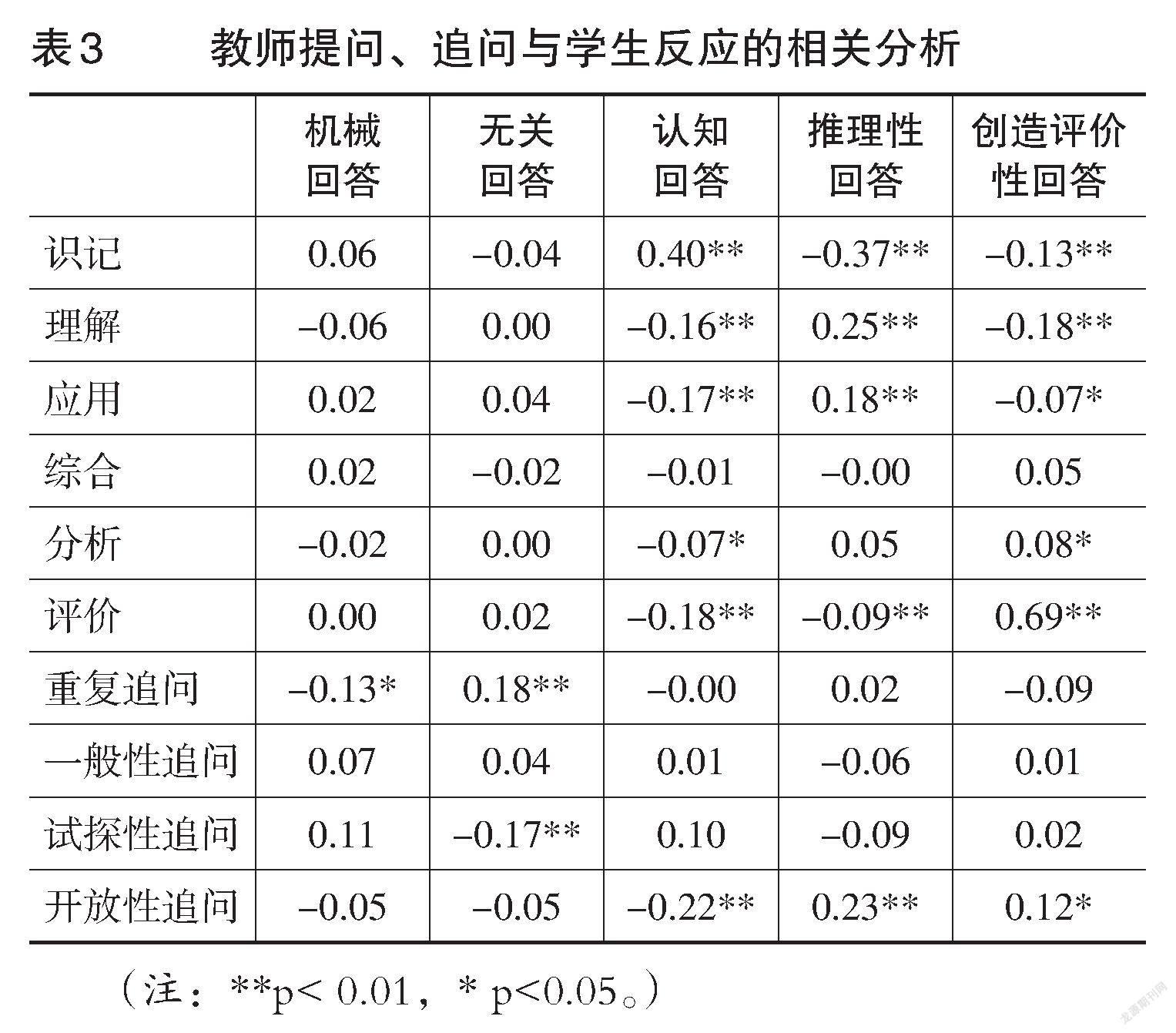

为探究教师怎样的提问和追问可以促进学生的知识建构,研究对教师的提问类型、追问类型与学生反应类型分别进行Spearman相关分析,结果见表3。

结果显示,教师提问类型与学生反应类型存在显著相关。学生低认知投入的回答与低认知目标水平(如识记、理解、应用)的提问显著相关,教师低认知目标水平的提问会抑制学生创造评价性回答,教师提出的分析和评价类问题与学生创造评价性回答显著正相关。教师的追问类型也与学生反应类型显著相关。重复追问在一定程度上会减少机械回答;但是同时也会引发学生无关回答。试探性追问一定程度上会抑制学生的无关回答;开放性追问与学生的推理性和创造评价性回答显著正相关;一般性追问与学生反应的相关性不显著。

3.师生对话互动中的课堂文化

(1)对话机会

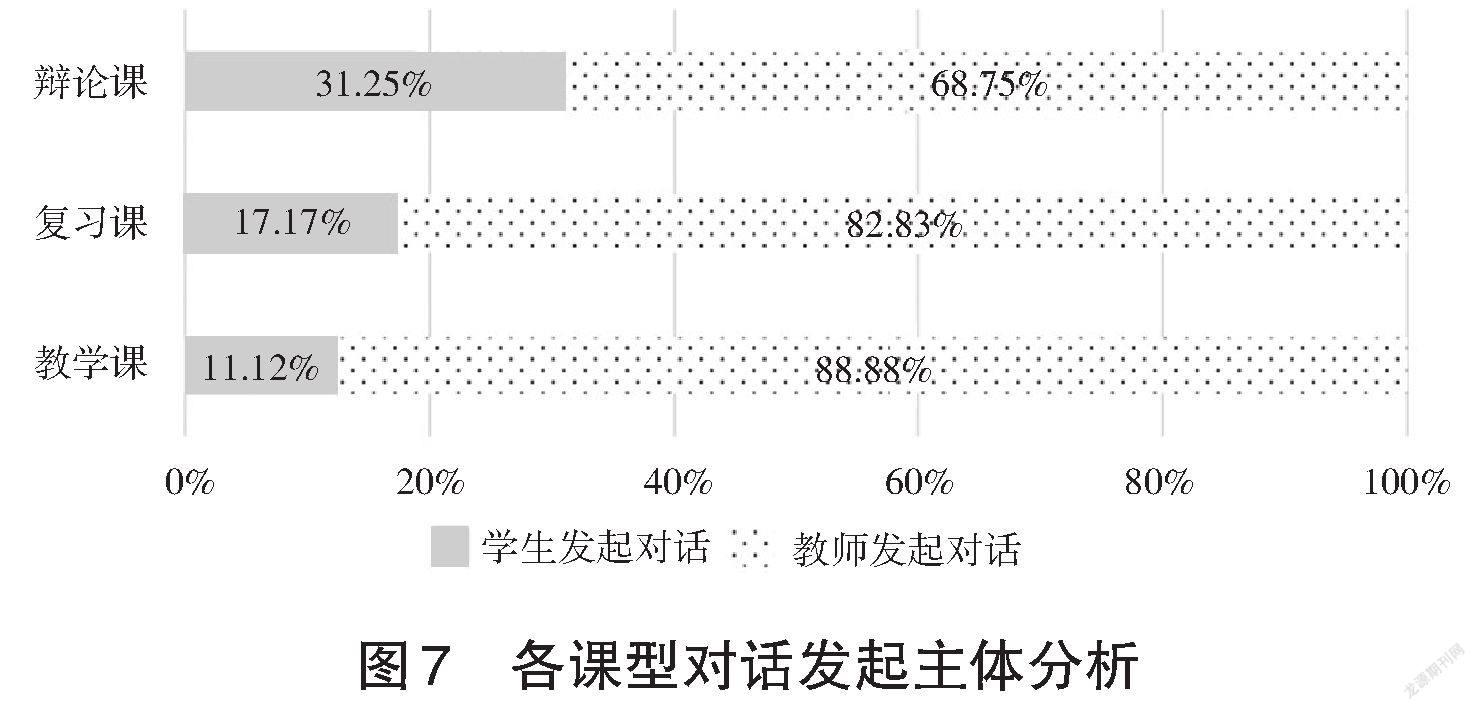

统计直播课师生对话的发起主体显示,课程中发生的1256段对话中,教师发起对话(占比86.86%)远高于学生发起对话。三个课型(辩论课、复习课和教学课)中辩论课的学生发起对话占比稍高(见图7),但是也只达到31.25%。可见,教师仍占有课堂话语主导权。值得注意的是,对话主题分析结果显示(见图2),在学生发起的对话中,课堂管理主题明显多于其他三类(占比47.88%),占该主题所有對话的32.11%;其次是社会性互动类对话,占该主题所有对话的29.41%;这在一定程度上体现出该直播课堂在课堂管理上具有较好的民主性以及较为宽松活跃的课堂氛围。

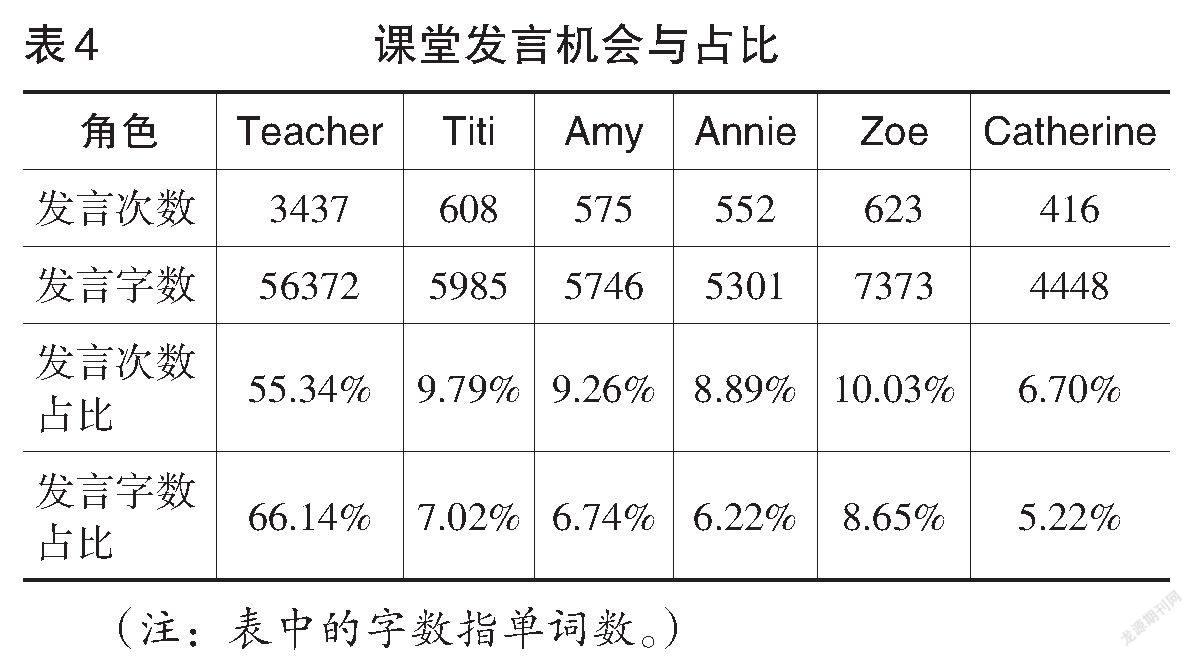

对师生的发言次数和发言总字数进行统计分析发现(见表 4):尽管教师在发言次数与发言字数占比略高于学生,但是学生也拥有了近50.00%的发言机会;从每个学生的发言次数与字数统计来看,每个学生在课程中都拥有相对平等的发言机会。这可能也是因为在小班教学情境下,教师有精力和时间让所有学生表达他们的观点。

进一步分析发现:在学生发起的对话中,学生的发言次数占比在16个课时内相对稳定,都在55.24%上下小幅度波动;而在教师发起的对话中,学生发言次数占比有所下降,平均占比为44.66%;相比发言次数,学生发言字数占比明显较低,每个课时中学生发言字数总体占比平均只有33.86%,且各课时之间波动比较明显,但都没有超过50%。

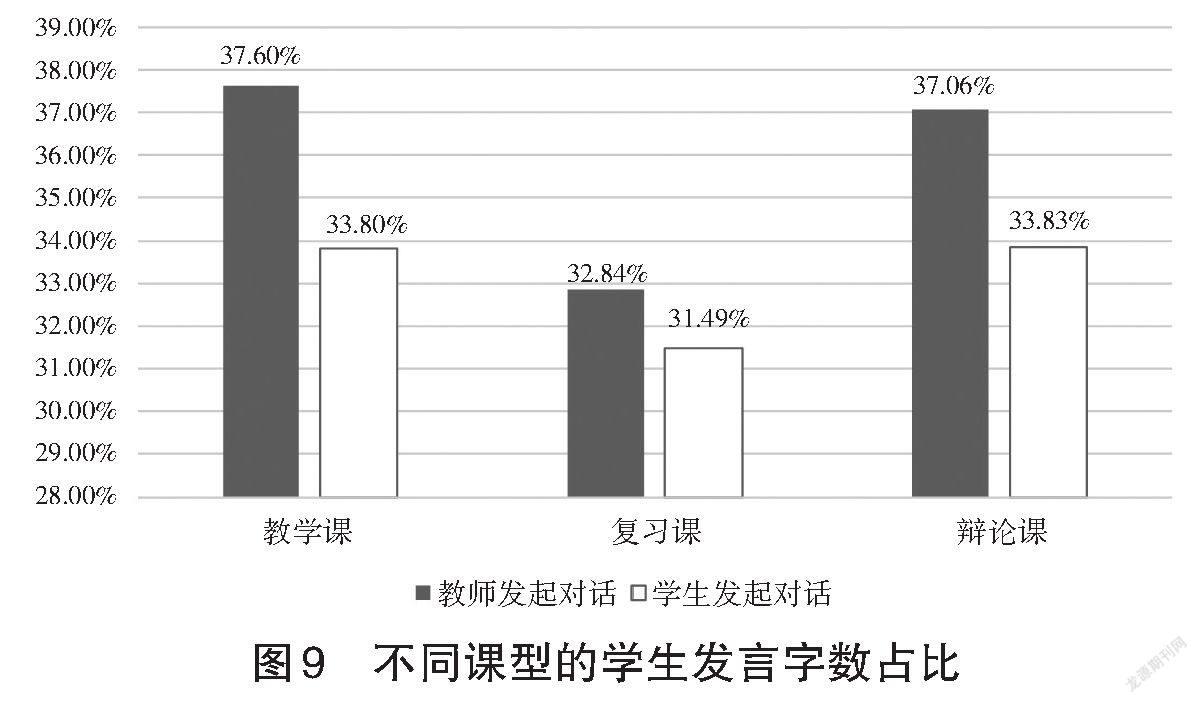

对不同主题和课型的分析可知(见图8和图9):学生在社会性互动和学术性交互类对话中发言字数占比较多;学生在辩论课中发言字数占比最高,其次是教学课,最低是复习课。可见,学生在学术性交互与社会性互动中拥有更多话语权,尤其在鼓励民主发言的辩论课中学生拥有的话语权更多。

(2)对话关系

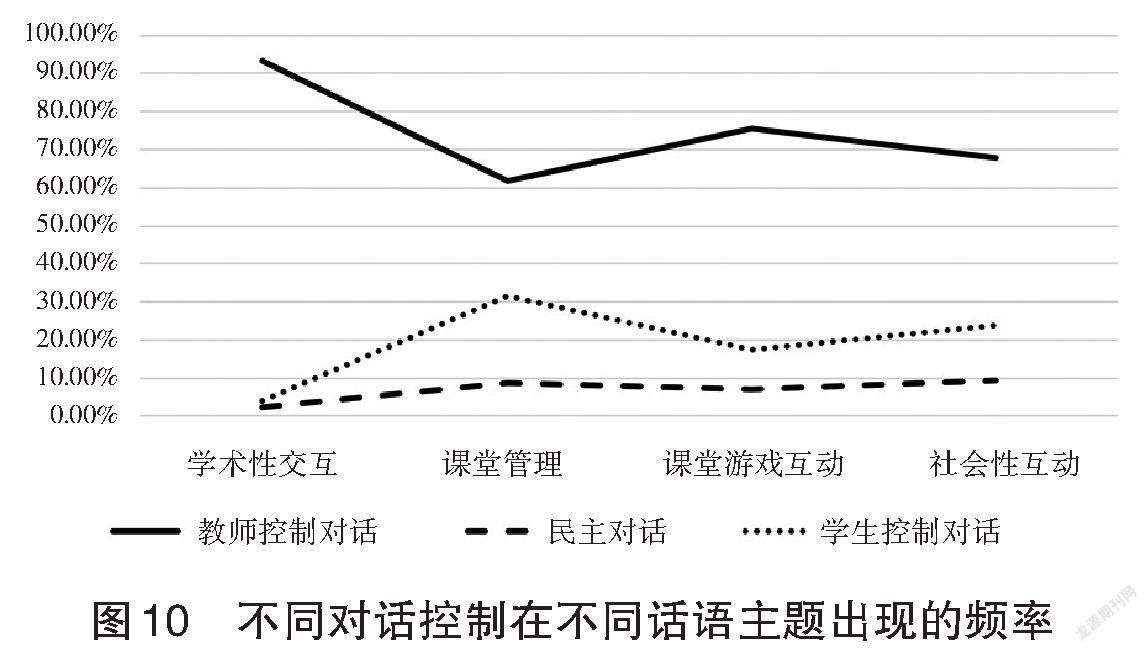

根据对话控制权,研究将对话分为教师控制、学生控制和民主对话三类。其中,互动模式中去掉被中断的对话由教师和学生发起的单向对话分别被看作是教师和学生控制的对话,双向对话则可以看作是民主对话。统计显示,案例课中教师控制的对话(占82.98%)主导整个课程。这可能与案例中教师主要通过问答形式考查学生知识点掌握情况有关。进一步考察各类对话主题发现(见图10),教师控制的对话在各类主题对话中都占比较高,尤其在学术性交互中占比最高。相较而言,学生控制的对话在课堂管理和社会性互动中呈现较高占比。可见,课堂尚未形成民主、协商的对话关系,教师在对话中的权威地位仍比较突出,学生主要以响应教师要求与问题的方式参与课堂对话,体现集体探究的民主、协商式的对话较少。

基于前面互动模式的分析来看,对话双方通常都会响应对方的问题与请求,91.49%的对话都以教师的反馈结束,显示出教师在课堂对话中的支持和控制作用。然而,仍然存在一定比例教师忽略学生反应的情况,如教师对于学生68.00%的无关插话不予理会,教师没有对学生反应做出反馈的次数达到107次。

对师生对话中的关键词进行分析显示:教师话语中高权重词语主要为提问和反馈类词语。如表5所示,“right”“yeah”“okay”的權重较高,表明教师主要以积极肯定的方式反馈。学生话语中高权重关键词主要与自我表达相关,如“like”和“no”反映出他们更倾向于直接表达喜好和意愿。“teacher”获得较高权重体现了学生在课堂活动中对教师的尊重或依赖。高频动词短语分析显示:教师话语中“need to”获得最高权重,反映出教师在课堂中的权威性和控制性,权重次之的“try to”则体现了教师对学生表达和参与的鼓励;学生话语中 “want to”获得最高权重,体现出案例课堂某种程度上是支持学生的自我意愿表达的。

(3)情感分析

对师生话语进行情感极性分析结果显示(见表6),老师和学生在对话中都同时存在消极和积极的情感,但是情感零值占比较多,揭示出师生在对话中具有的明显情感态度倾向较少,意味着整合更多情感态度的集体探究文化尚未形成。学生的情感零值占比最高,积极情感占比不高,意味着课堂中学生的情感投入是有限的。从表6中还可以看出,教师话语中积极情感占比更高,可见课堂中教师语言以肯定、鼓励为主,而学生在教师发起的对话中的积极情感明显高于同伴发起的对话,意味着教师在其发起的对话中能更好地激发学生的积极情感。

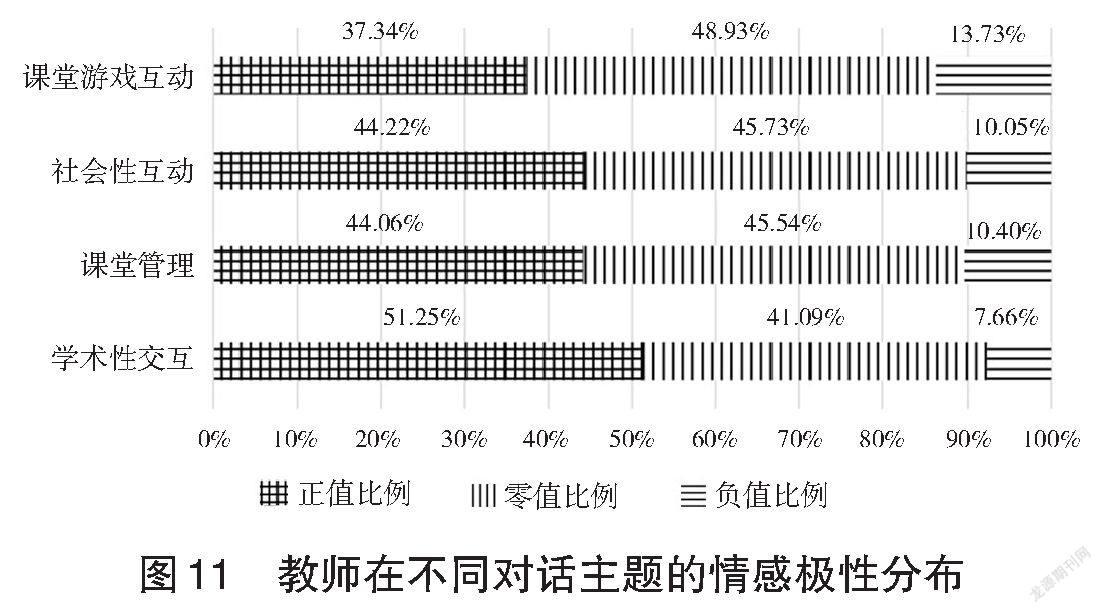

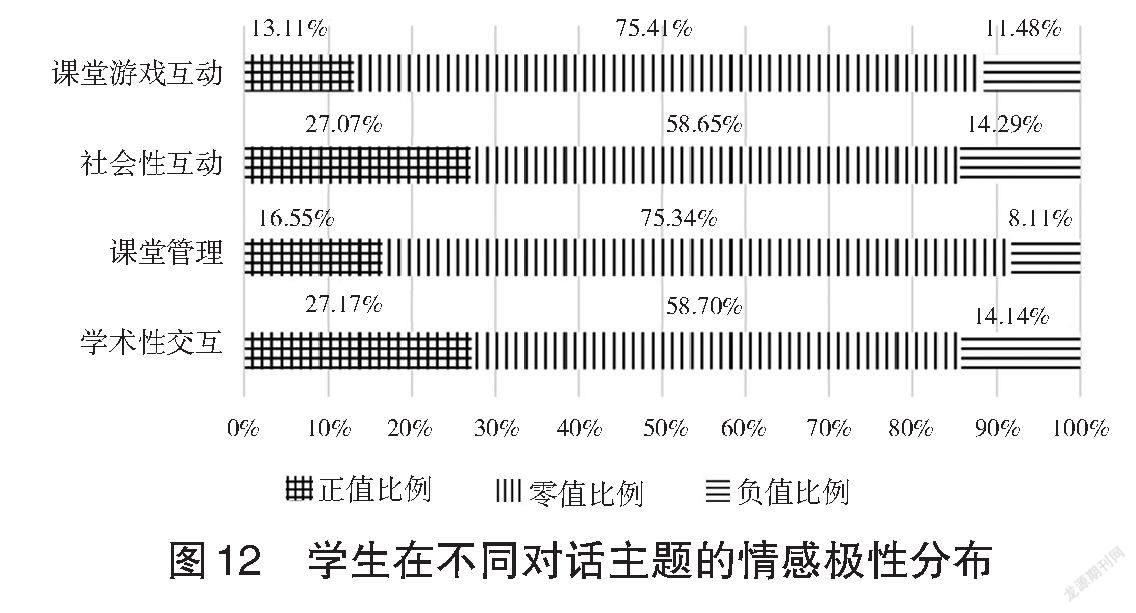

对不同主题对话的分析显示(见图11和图12),师生在社会性互动和学术性交互中的积极情感体验较高。教师主要的消极情感出现在课堂游戏互动中,这可能是因为教师在游戏中规范和纠正学生的行为所引起。学生在社会性互动与学术性交互中都呈现出较高的负面情感表达,但是在课堂管理对话中消极情感表达的比重并不高,表明学生整体上会响应教师和同伴提出的要求,遵守和维护课堂的规则和秩序。

综上,结合李洁(2019,p.32)对课堂文化的分类可知,案例课呈现出知识讲授式的权威控制型文化特征,情感价值型文化特征并不突出,基于社会建构的集体探究与创新文化尚未形成。具体体现在近90.00%的对话发起者是教师,教师话语占较大比重(66.14%),教师控制类对话占比最高(占82.98%),教师话语中高权重关键词为“need to”,学生有限的情感体验等。与此同时,一些证据也映射出相互尊重、相互支持、平等友好、民主参与的文化开始萌芽,如学生相对较高且平均的发言机会(见表4),学生在课堂管理(32.11%)和社会性互动(29.41%)中的主动性,教师对学生回答较高的反馈率(91.49%),教师课堂语言以积极肯定词汇为主,学生课堂语言以自我表达词汇为主等。

五、讨论与反思

1.直播互动技术:有效赋能教学互动的功能尚待探索

本研究发现,案例课中主导的对话互动模式与传统课堂相比没有明显的差别,在支持视频通讯的直播互动空间中,师生都更倾向于采用语言沟通交流。尽管教师尝试利用嵌入互动空间的技术来支持和促进互动,但是使用的场景与方式单一、频率较少。该结果与研究的预期(直播课中可能会有更多技术融入并改变互动模式)不符。这可能与本研究所选案例是低年级小学生英语课有关。教师会为了突出英语教学目标的口语练习或担心学生技术操作技能不足导致互动效率降低或干扰学习注意力等原因而减少技术应用。这同时也揭示出教师对直播互动技术功能的认识与应用不足。除了联通师生,创设更具沉浸感的视频互动情景之外,以ClassIn为代表的直播互动平台还提供了一些提升师生对话互动效率,促进互动建构性、创造性与开放性的功能,如学生管理(授权、静音、奖励、下台)、屏幕共享、共同书写、学生观点采集、抢答器、文本留言、课堂调查、分组等。很多功能的技术门槛较低,教师可以快速帮助低年级小学生掌握并形成这些技术应用的习惯。遗憾的是,直播课教师较少主动尝试和探索这些新技术对教学互动的作用,而主要照搬传统讲授的方式开展直播互动教学。这种现象在近期一些实证研究中也有发现(陈实等,2020;梁美盈等,2020;孙田琳子,2021)。

实际上,直播互动技术赋能教学互动不仅能消除时空对课堂对话的束缚,而且可以推动课堂对话社会空间与体验空间的转变。直播互动空间中师生的物理距离与更平等的虚拟空间格局消解了传统教室中的教师权威,强化了每个学生的主体性与独特性,有助于形成平等、合作、共享、共治的对话关系。此外,直播互动空间还支持师生与其他研究者、实践者实现更加开放的社会联通,为教学对话互动提供更丰富的场域,将更多元的虚拟或真实空间联入课堂,为学生构建出支持其知识生产、分享、传播、应用与演化的场所。综上,直播互动空间不仅能对传统课堂对话互动进行还原与增强,还推动了对话所处空间在物质、社会、精神空间的联通与融合(李爽等,2020),进而促进课堂在对话互动模式、互动关系、互动文化的系统变革。

2.直播课师生对话:从知识讲授转向知识建构

课堂对话是知识建构的有效途径,而知识建构是检验课堂对话质量的重要标准(宋宇等,2021)。社会建构主义的知识建构概念强调学习的社会性,倡导开展建构性学习,让学生在与他人对话、交流的协商过程中建构意义(吴咏荷等,2014)。小班直播互动课为支持知识建构提供了良好空间。一方面小班规模给每个学生提供了更多交流的机会,有助于增强每个学生的在场感,建立学生间积极互赖的同伴关系。另一方面,直播互动技术能够支持流畅的视频互动、便捷的文件与桌面共享以及多样化互动。师生的物理空间尽管是分布式的,但是在教师的有效组织下,虚拟空间同样能够带来沉浸式的互动体验。由于虚拟空间能够联通学生个人空间与课堂空间,因此可以给知识建构创造更多元、更丰富的情境,使处于个人空间的学生在参与互动对话时也会更加放松和自信。

然而,本案例研究结果显示,预期的知识建构在案例课中并没有充分发生,课堂对话仍然以师生对话为主,学生间的协作探究对话并没有出现。学生知识建构主要基于教师主导的师生对话开展,而师生对话也以教师引发的理解类和识记类问题互动为主,教师较少提供阐释性分析和开放性追问;学生主要通过回忆和简单的逻辑判断参与对话,创造评价性回答占比整体较低。高质量对话所具有的集体性、互惠性、支持性、建构性、目的性特征(Gröschner et al.,2015),以及高质量对话所包含的对知识的阐释、对问题的分析、对信息的归纳以及对自我认知的反思(Howe et al.,2019),都没有在案例课对话中充分呈现。该结果揭示出案例课教师仍然秉持以教师为中心、以基本语言知识讲授和技能训练为主的英语教学理念。实际上,这种知识讲授式的教学是当前直播互动课堂的普遍特征,也是我国中小学课堂的基本现状。宋宇等人(2021)对我国国家教育资源公共服务平台上255节部级优秀课的对话分析显示,我国中小学课堂中主要基于一种“基础知识+”的对话模式,知识讲授式对话仍占主导地位,推理与迁移类对话、质疑类对话出现频次较低且难以发生。

对于小学英语教学而言,尽管基本语言知识与技能学习很重要,但是根据义务教育英语课程标准(简称“课标”),小学英语教学应更注重对学生英语学习兴趣、良好学习习惯和创造性语言运用意识的培养(中华人民共和国教育部,2011)。英语教学目标除了语言知识、语言技能之外,还包括情感态度、学习策略和文化意识。课标建议教师组織多种课堂互动鼓励学生通过观察、模仿、体验、探究、展示等方式学习和应用英语,尽可能多地创造语言实践机会,引导学生的自主学习与合作学习(中华人民共和国教育部,2011)。相较于知识讲授式教学,知识建构式教学更注重学生学习的主体性,为学生创设更生动有趣的问题情境,提供更多合作探究的机会和参与式学习体验,符合课标的要求。随着我国教育改革的深入,人才培养目标逐渐从“双基”目标向综合素质、核心素养目标转变,充分发挥直播课新空间优势,激励和支持高质量课堂对话,推动直播课从知识讲授式课堂向知识建构式课堂的转变势在必行。

3.学生被赋权后的课堂文化建设:自主与控制之间的平衡

本案例课中,教师在对话互动中仍具有较强的主导权和控制权,学生在课堂教学活动和知识建构中的主体性尚未充分体现,集体知识建构与课堂生成整体较少,自主、民主、合作、探究的课堂文化尚未形成。该结果与已有研究发现(已有直播课主要采用“教师主控”的“讲授型”教学)相一致(陈实等,2020;梁美盈等,2020;王莹莹等,2021)。钟启泉(2010)指出课堂互动创新应能够变革传统课堂教学的基本关系,颠覆师生之间支配从属关系,使每个学生成为学习的主体,建立学生间的合作关系,形成学习集体,让课堂教学超越管理控制乃至教育启蒙,成为学生探究学习的天地。在前面的讨论中,我们已经指出直播互动空间具有颠覆师生从属关系的潜力。学生被赋权后,一方面有助于课堂文化从教师权威控制型向民主协商型、集体探究型转变。本研究中,课堂管理对话主要由学生发起便体现了学生在课堂参与中主体性的提升。另一方面,在缺乏有效规则与机制的情况下学生被赋权又可能导致课堂混乱无序、低效和学生低投入等问题。本案例课中,课堂管理对话占据师生对话近1/5的比例也揭示出课堂秩序维护需要耗费师生一定精力。而已有文献中也指出直播课会出现学生擅自离场、课堂纪律较难管理、学生专注力差等问题(丁珍,2020;陈泽军等,2021;Falloon,2012)。

综上,探索不同教育情境下学生被赋权后的直播课课堂文化中自由与约束、自主与控制新的平衡点非常重要。教师主控型的课堂文化无疑难以吸引想要更多课堂参与权的学生持续投入课堂,而一味追求自主探究、民主协商的课堂文化又对缺乏自我约束力和自主学习能力较弱的青少年而言并不合适。因此,在直播课课堂文化建设中,一方面,通过课堂规则激励学习兴趣,引发学生对课堂学习的心理投入而不只是规范课堂行为变得更加重要。直播课堂文化建设应激发学生对课堂内容的认知兴趣,提升学生对课堂的情感投入,如责任感、归属感、愉悦感等,促进学生对课堂参与的自我反思与调节等元认知投入,让学生形成对其课堂行为的自我约束和规范。另一方面,教师还需要在师生民主协商的基础上建立基本的行为规范,以确保课堂秩序与教学成效。未来,需要更多直播课课堂管理与文化建设的实证和理论探索,如考察哪些规范是教学活动有效开展的基本保障,如何兼顾自主学习、民主参与、和谐有序,以及新课堂秩序构建所需的技术供给等问题。

六、总结与展望

本研究基于互动模式、知识建构和课堂文化的三维分析框架,综合内容分析、情感分析等方法,对一门基于ClassIn开展的少儿英语小班直播课师生互动特征与规律进行了深入考察。研究发现:案例课中师生对话的互动模式涉及12种,但是技术参与模式较少、使用场景单一;案例课的知识建构主要发生在教师学术性提问引发的师生对话中,且以强化基础知识记忆、理解和应用为主,缺乏集体知识探究与创造;师生问答中,教师低目标层次的问题将会抑制学生创造评价性回答的产生,分析、評价类问题以及开放性追问将会激发学生创造评价性回答;案例课以知识讲授式的权威控制型课堂文化为主,集体探究、创新的文化尚未形成,但是勇于自我表达、民主参与课堂管理等平等、民主、参与的文化特征开始萌芽。

本研究仅针对一门少儿英语小班直播课的案例开展研究,故相关结论也只适用于该情境,研究提出的对话分析框架需要在新情境中进行调整,相关研究结论也需要在更多年级、学科、直播教学模式下进行验证、调整和优化。未来,直播互动课堂作为最具发展前景的一种新型课堂形式应成为课堂教研的新阵地,迫切需要更多理论与实证研究探索新课堂空间下师生对话的新型互动方式与模式、互动技术与功能、互动关系与文化,进而推进“互联网+课堂”的师生对话互动范式变革。

参考文献:

[1][韩]吴咏荷,[美]托马斯·希·里夫斯(2014).网络学习中的有意义交互:社会建构主义的视角[J].王志军.中国远程教育,(1):15-23,95.

[2][日]佐藤学(2004).学习的快乐——走向对话[M].钟启泉.北京:教育科学出版社:39-40.

[3]陈家龙(2018).商务汉语课课堂观察分析研究[D].天津:天津师范大学:19-36.

[4]陈实,梁家伟,于勇等(2020).疫情时期在线教学平台、工具及其应用实效研究[J].中国电化教育,(5):44-52.

[5]陈泽军,韩永丽(2021).高校大规模在线教学典型案例分析与改进策略[J].中国教育信息化,(1):82-87.

[6]崔允漷(2010).论指向教学改进的课堂观察LICC模式[J].教育测量与评价(理论版),(3):4-8.

[7]丁珍(2020).网络直播学习环境下高校课堂互动行为研究[J].中国教育信息化,(20):6-10.

[8]方海光,高辰柱,陈佳(2012).改进型弗兰德斯互动分析系统及其应用[J].中国电化教育,(10):109-113.

[9]顾小清,王炜(2004).支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J].中国电化教育,(7):18-21.

[10]管漪(2020).基于iFIAS的大学英语智慧课堂教学互动行为研究[J].中国教育信息化,(11):23-29.

[11]郭文革,张梦哲,续芹等(2021).同时“在场”与在线“面对面”——对国外26篇在线同步视频教学研究的综述[J].中国远程教育, (2):27-35,77.

[12]韩后,王冬青,曹畅(2015).1:1数字化环境下课堂教学互动行为的分析研究[J].电化教育研究,36(5):89-95.

[13]韩姝(2020). 基于布鲁姆教育目标分类理论的初中英语教师网络优质阅读课堂的提问研究[D].上海:上海师范大学:57-59.

[14]黄蓉(2016).基于FIAS的新任汉语教师志愿者海外初级汉语课堂互动分析[D].兰州:西北师范大学:24-26.

[15]黄荣怀,张慕华,沈阳等(2020).超大规模互联网教育组织的核心要素研究——在线教育有效支撑“停课不停学”案例分析[J].电化教育研究,41(3):10-19.

[16]敬晶(2016).基于COLT量表的对外汉语课堂实证研究[D].兰州:西北师范大学:14-24.

[17]乐传永,许日华(2020).高校在线教学的成效、问题与深化[J].教育发展研究,40(11):18-24.

[18]李春兰(2014).基于高中优质地理课的课堂教学提问行为研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学:12.

[19]李冀红,万青青,陆晓静等(2021).面向现代化的教育信息化发展方向与建议——《中国教育现代化2035》引发的政策思考[J].中国远程教育,(4):21-30.

[20]李洁(2019).小学课堂文化诊断研究[D].武汉:华中科技大学:30-34.

[21]李爽,鲍婷婷,王双(2020).“互联网+教育”的学习空间观:联通与融合[J].电化教育研究,41(2):25-31.

[22]李卓(2014).基于FIAS的对外汉语初级汉语课课堂互动调查报告[D].上海:上海外国语大学:5-7.

[23]梁林梅,蔡建东,耿倩倩(2020).疫情之下的中小学在线教学:现实、改进策略与未来重构——基于学习视角的分析[J].电化教育研究,41(5):5-11.

[24]梁美盈,陈实(2020).疫情背景下地理直播课堂学习环境分析[J].地理教学,(8):27-30.

[25]刘佳(2017).“直播+教育”:“互联网+”学习的新形式与价值探究[J].远程教育杂志,35(1):52-59.

[26]刘兰英(2012).小学数学课堂师生对话的特征分析[D].上海:华东师范大学:91.

[27]刘司卓,李爽,黄嘉靖(2021).直播课学习行为投入评价的实证研究[J].中国远程教育,(2):36-45,58.

[28]师茗(2014).小学英语课堂互动过程中的教师话语分析——以江苏省某市五节小学英语公开课为例[J].疯狂英语(教师版),(2):72-75,80.

[29]宋宇,邬宝娴,郝天永(2021).面向知识建构的课堂对话规律探析[J].电化教育研究,42(3):111-119.

[30]孙田琳子(2021).在线课程视频交互方式的现狀及优化策略[J].中国远程教育,(1):57-65.

[31]王莹莹,梁家伟,陈实(2021).在线直播课堂师生言语互动案例研究——以山东省淄博市柳泉中学在线直播课为例[J].教育研究与实验,(1):70-74.

[32]王运武,王宇茹,洪俐等(2021).5G时代直播教育:创新在线教育形态[J].现代远程教育研究,33(1):105-112.

[33]解冰,高瑛,郭婷嘉(2017).基于FIAS系统的高中英语课堂师生互动行为研究[J].基础外语教育,19(2):3-12,108.

[34]谢洪珍,李天华(2020).化学类专业课程在线教学模式的探索与实践——以“分析化学”为例[J].化学教育(中英文),41(24):15-19.

[35]谢幼如,邱艺,黄瑜玲等(2020).疫情防控期间“停课不停学”在线教学方式的特征、问题与创新[J].电化教育研究,41(3):20-28.

[36]晏婷(2020).基于启发—回应—反馈(IRF)模式的高中英语教师课堂纠错性反馈研究[D].成都:四川师范大学:25-26.

[37]杨楚媛(2020).小学英语故事教学课堂话语现状调查研究[D].上海:上海师范大学:15.

[38]杨明(2019).在线教育直播平台设计与实现[D].北京:北京交通大学:81.

[39]袁博,宋晓光,李琼等(2020).直播模式下研究生在线教学探究[J].现代教育技术,30(6):114-119.

[40]张凌坤(2006).大学英语教师提问存在的问题及其解决策略[J].山东外语教学,(2):33-35.

[41]张屹,祝园,白清玉等(2016).智慧教室环境下小学数学课堂教学互动行为特征研究[J].中国电化教育,(6):43-48,64.

[42]张紫屏(2015).课堂有效教学的师生互动行为研究[D].上海:上海师范大学:3-4.

[43]中华人民共和国教育部(2011).义务教育英语课程标准(2011年版).[EB/OL].[2021-10-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201112/t20111228_167340.html.

[44]钟启泉(2006).知识建构与教学创新——社会建构主义知识论及其启示[J].全球教育展望,(8):12-18.

[45]钟启泉(2010).“课堂互动”研究:意蕴与课题[J].教育研究,31(10):73-80.

[46]周洪宇(2020).迈向新时代教育信息化发展新阶段[J].中国教育学刊,(10):5.

[47]左璜,黄甫全(2011).课堂互动研究的主题、方法与趋势[J].外国教育研究,38(5):81-86.

[48]Brown, H. D. (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy[M]. NY: Pearson Education:172.

[49]Falloon, G. (2012). Inside the Virtual Classroom: Student Perspectives on Affordances and Limitations[J]. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 16(1):108-126.

[50]Flanders, N. A. (1961). Analyzing Teacher Behavior[J]. Educational Leadership, 19(3):175-176.

[51]Gröschner, A., Seidel, T., & Kiemer, K. et al. (2015). Through the Lens of Teacher Professional Development Components: The“Dialogic Video Cycle”as an Innovative Program to Foster Classroom Dialogue[J]. Professional Development in Education, 41(4):729-756.

[52]Howe, C., Hennessy, S., & Mercer, N. et al. (2019). Teacher-Student Dialogue During Classroom Teaching: Does It Really Impact on Student Outcomes?[J]. The Journal of the Learning Sciences, 28(4-5):462-512.

[53]Lee, Y., & Kinzie, M. (2012). Teacher Question and Student Response with Regard to Cognition and Language Use[J]. Instructional Science, 40(6):857-874.

[54]Lossman, H., & So, H. (2010). Toward Pervasive Knowledge Building Discourse: Analyzing Online and Offline Discourses of Primary Science Learning in Singapore[J]. Asia Pacific Education Review, 11(2):121-129.

[55]Molinari, L., Mameli, C., & Gnisci, A. (2013). A Sequential Analysis of Classroom Discourse in Italian Primary Schools: The Many Faces of the IRF Pattern[J]. British Journal of Educational Psychology, 83:414-430.

[56]Pehkonen, E., & Ahtee, M. (2004). How Do Teachers Listen to Their Pupils?[C]// Merenluoto, K., & Mikkila-Erdmann, M. Learning Research Challenges the Domain Specific Approaches in Teaching. Turku: University of Turku, Department of Teacher Education:67-77.

[57]Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils[M]. London: Oxford University Press:49.

[58]Smart, J., & Marshall, J. (2013). Interactions Between Classroom Discourse, Teacher Questioning, and Student Cognitive Engagement in Middle School Science[J]. Journal of Science Teacher Education, 24(2):249-267.

[59]Spada, N., & Lyster, R. (1997). Macroscopic and Microscopic Views of L2 Classrooms[J]. Tesol Quarterly, 31(4): 787-795.

[60]Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press:79-92.

Analysis of Patterns and Characteristics of Teacher-Student Dialogue Interaction

in Live Teaching

LI Shuang, HUANG Jiajing, LIU Sizhuo

Abstract: Since the outbreak of COVID-19, live teaching has become an important form of online teaching. And the characteristics and rules of teacher-student dialogue interaction are important topics of online teaching research. However, most existing analytical frameworks or tools only focus on teacher-student dialogue from one or two aspects, failing to comprehensively explore the whole picture of it. An in-depth examination of the characteristics and rules of student-teacher interaction in a small live class based on a three-dimensional framework of interaction patterns, knowledge construction and classroom culture revealed the following results. The teacher-student dialogue in live teaching includes twelve interaction modes such as the interaction without the involvement of technology, technology-assisted feedback, technology-operated response and interrupted dialogue. Among them, the one-to-one one-way ternary dialogue without the involvement of technology is predominant, which suggests the role of technology in facilitating teacher-student dialogue interaction is not obvious. Knowledge construction mainly occurs in teacher-student dialogues triggered by teachers’ academic questions and is dominated by teachers’ low-level cognitive questions and students’ simple cognitive responses, lacking deep-level cognitive processing and inquiry and creation of collective knowledge. Classroom culture reveals the authoritative and controlling characteristics of a knowledge-teaching style, the culture of collective inquiry and innovation based on social construction has not yet been formed, and the cultural characteristics such as mutual respect and support, equality and friendship, and democratic participation between teachers and students are beginning to emerge. In the future, teachers need to deeply explore the interactive technology functions of live teaching, give full play to the new spatial advantages of live classes, explore the new balance of freedom and restraint, autonomy and control in the classroom culture of live classes, stimulate and support high-quality classroom dialogue, and promote the shift of live classes from knowledge-teaching classes to knowledge-constructing classes.

Keywords: Live Teaching; Teacher-Student Dialogue; Interactive Pattern; Knowledge Construction; Classroom Culture