教育政策仿真:推进教育决策科学化的方法基础

何文萱 柯政

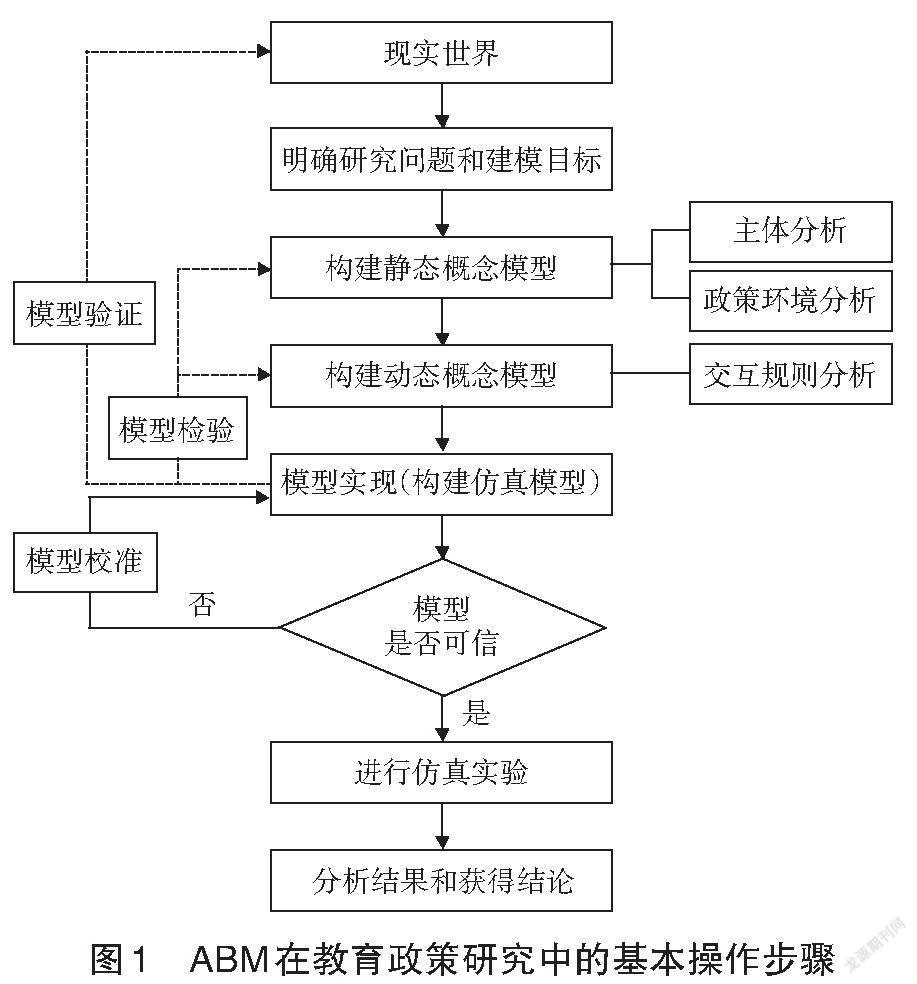

摘要:教育决策的高利害性对其科学性提出了高要求,传统教育政策研究方法已难以满足教育决策发展需求。大数据、人工智能等技术的发展,使得可以前瞻性预测和分析政策实施效果的教育政策仿真成为可能。相较于“自上而下”的建模机制,以“自下而上”为取向的“基于主体的建模”更适用于教育政策仿真。其关注微观层面具有适应能力的主体,可通过主体的自主演化和主体间交互来预测教育政策实施效果,从而有助于解决教育决策中的复杂性和不确定性问题。教育政策仿真能够实现教育政策实施效果预测和风险评估,提高教育决策的科学性,有助于深入认识教育系统的运行法则和内在规律。此外,教育政策仿真还可以丰富和改进教育政策理论研究,助力现实情境中真实问题的挖掘。在具体实施上,教育政策仿真的具体操作步骤包括明确研究问题和建模目标、构建静态与动态概念模型、模型实现、模型检验、验证与校准、计算机仿真实验和结果分析等环节。

关键词:教育决策;教育政策仿真;基于主体的建模;仿真技术

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2022)04-0065-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2022.04.008

一、推进教育决策科学化需要创新研究方法

1.传统的教育政策研究方法存在局限

近年来,我国愈发注重教育决策①的科学化,强调以科学和系统的方法论来指导教育政策研究。已有学者梳理了我国教育政策研究的发展脉络,主要包括国际比较研究、理论思辨和实证研究(高晓清等,2007;胡伶,2017;范国睿,2020)。然而,已有教育政策研究方法存在不足,难以完全满足当下教育决策的发展需求。

在改革开放初期,我国研究者开始运用国际比较方式来对国外改革经验进行总结、评析和借鉴。但由于社会背景和文化观念等方面存在差异,国外的已有经验并不一定能有效解决我国的教育问题(李志超,2015)。上世纪90年代以来,国内学者开始采取理论思辨方式来对教育政策的相关概念、命题、基本理论等进行逻辑推理,但随着时代的发展,理论思辨研究也遭遇了一些质疑和批评,比如缺乏对事物内部矛盾的动态认识(彭荣础,2011)、研究问题脱离现实(劳凯声,2014)、论证主观且缺乏现实根据等(余清臣,2018)。为了更好地结合现实,提升教育决策的科学性,国内学者开始呼吁加强实证研究(叶澜等,1989;袁振国,2017),教育政策研究中也出现了这种趋势。教育政策的实证研究主要采用访谈法、问卷调查法和实验法等研究方法。但政策改革通常涉及多方权益的博弈,一般性调研方法(如问卷调查法、访谈法等)难以进行全面充分的沟通和协调,很难把握实际的政策传播机制,更无法对政策实施结果进行精准预测(刘复兴,2004;李大宇等,2011)。在这样的背景下,“试点”作为真实实验的典型方法脱颖而出,其能够提供真实的经验反馈,检验政策实施效果并分散风险(韩月,2019)。但真实实验的可操作性不高。实验对象具有不确定性和不可控制性,通常是牵一发而动全身,成本高且风险大(赵俊芳等,2019)。而且,政策制定在很大程度上依赖于专家学者的经验判断,教育系统的复杂性往往会超出他们的预料,在真实实验中一旦出现纰漏或差错,会引发严重后果,甚至导致改革“后遗症”。除此之外,从真实实验获得的结论在可推广性上存在不足。教育系统的复杂性、地域差异性等因素会导致一些政策试点的推广范围受限(刘军强等,2018;吴全华,2018)。

既然传统的教育政策研究方法存在较多局限,那么为了最大程度上保证政策制定的合理性和科学性,有必要进行教育政策研究方法的创新。

2.政策仿真有助于提升教育政策研究科学化水平

近年来,得益于计算机技术的发展,我们可以在虚拟环境中构建模拟的社会系统。以游戏《模拟人生》为例,该游戏的工程师利用模型来模拟人类行为,通过角色变量的设定来描述并控制虚拟市民的能力和即时需求、对活动的偏好以及他们与其他虚拟市民和所处环境的关系,从而构建了一个和现实高度贴近的虚拟人类社会。这种对真实世界的模拟被称为仿真,仿真的思想和逻辑同样可以应用于学术研究。其中,政策仿真研究在国外的起步和应用较早,主要用于社会治安政策、外交政策、宏观经济或市场管理政策等方面(邱枫等,2013)。近年来,国内学者也开始利用政策仿真方法开展研究,主要集中于对宏观经济政策(如产业政策、区域发展与规划政策等)、社会政策(如社会保障政策)等的研究(娄成武等,2013)。

政策仿真能够解决其他方法难以应对的现实问题。以我国的生育政策为例,由于其对社会发展的影响巨大,因此在制定生育政策时,需要考虑诸多影响因素,这就对政策研究方法提出了很高的要求。一般性调研虽然能够获取社会各方对生育政策的态度倾向,却难以长期追踪动态的民意变化,也无法预测不同政策实施的结果和影响。真实实验方法亦不可取,一方面其受到伦理道德的限制,另一方面其可操作性低、政策实行风险过高。而通过政策仿真研究,可以避免上述问题。有研究者利用全国人口普查数据为仿真起点数据,基于我国人口发展变化规律与趋势进行假设,测算出不同生育政策下未来人口数量和结果的变动情况,分析了不同政策可能产生的影响,从而为政策制定提供证据(郭震威等,2008)。相较于真实实验,利用政策仿真方法不会受到现实的道德伦理限制,还可以避免研究的高成本與高风险弊端。政策仿真具有可重复、可检验的特点,可以通过不断修正和迭代,更真实地反映社会现象,让我们对客观规律有更深入的认识。

鉴于此,可以将政策仿真方法引入教育政策研究中,从而提高教育政策研究的科学化水平。近年来,国内研究者也关注到了这一前沿研究方法。他们认为,利用模拟的方式,可以为科学的教育决策提供依据(顾小清等,2016);在利用计算机仿真技术实现的教育模拟系统中,可通过参数演化,自动化、快速生成大数据,基于对大数据的分析观察教育系统的演化过程,可进一步总结教育演化规律(余胜泉等,2019)。

二、“自上而下”和“自下而上”:政策仿 真的两种建模机制

政策仿真是我国教育政策研究的未来方向和必然诉求,本文将教育领域的政策仿真称为教育政策仿真。在教育政策仿真研究中,我们应该如何模拟真实的教育政策实行环境,如何构建模型,都是亟待探讨的核心问题。总结文献发现,政策仿真研究中的建模机制可以分为“自上而下”和“自下而上”两种基本取向(Axelrod,1997;Macy et al.,2002)。

1.自上而下的建模机制

目前常用的自上而下建模以经济学模型为主,比如可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium Model,CGE)、局部均衡模型等。以CGE为例,它将一个整体的系统拆分为不同的部门或区域,对政策变量(如税率、利率、价格等)进行量化,利用方程组来描述整个体系及变量之间的关系,求出方程组在均衡状态下(如市场供需均衡)的结果,从而得到整个系统的反馈(赵春富等,2015;石敏俊,2016)。

自上而下建模方法的重点在于描述均衡状态,对数理关系、模型假设等有精确的要求。其在经济与环境研究领域较为常用,常被用于分析各类税收利率、国际贸易、收入分配与能源结构等,是非常重要的政策分析工具。以经济领域为例,已有研究者通过自上而下的建模机制分析财税政策对高新技术产业发展及产业结构调整的影响(张同斌等,2012)、货币政策对宏观经济系统的影响(范小云等,2015)、碳税政策对中国经济的影响(张友国等,2015)等等。

2.自下而上的建模机制

另一种思路是自下而上的建模,代表方法为基于主体的建模(Agent-Based Modelling,ABM)②。与自上而下的建模相比,ABM把建模的重点放在微观层面的主体(Agent)上,其核心理念是霍兰(Holland)提出的复杂适应性系统(Complex Adaptive System),即系统中存在大量具有适应能力的主体,这些主体由现实世界中的个体(如个人、学校、家庭等)抽象而来,主体在与环境及其他主体进行交互的过程中,能够不断学习和积累经验,在一定规则下产生有组织的系统行为,这种行为最终能够涌现为宏观层面的现象,从而形成一个虚拟的现实世界(廖守亿等,2004;邱枫等,2013)。简单来说,ABM由一系列具有特定行为规则的主体构成,通过主体间的交互行为来模拟系统的动态性和复杂性。典型的ABM应该包含三个核心要素:一是主体,包括其特征属性(如主体的个性、信仰等)和行为能力(如决策、交互等行为表现);二是环境,即主体活动的空间与该空间中的其他属性特征,可以是地理意义上的空间位置,也可以表现为市场或社会;三是交互规则,其回答与谁交互和如何交互的问题,具体包括主体适应性(主体在不同情境下的策略选择与进化)、主体与环境的交互(环境变量变化对主体变量变化的作用机制)、主体之间的交互(主体受到其他主体禀赋属性、态度、行为决策、关系等方面的影响)(王铮等,2016;Macal et al.,2010)。这种方法并不完全依托于变量的数理关系或统计特征,而是设定微观个体的特征或行为,通过主体演化和主体间交互,运行生成宏观层面的现象或系统属性,从而解决充满复杂性和不确定性的现实问题,能够为预测教育政策实施结果以及教育决策提供依据。

三、基于主体的建模:一种具有广阔前景的 教育政策研究方法

基于上述两种建模取向,何种建模方法更适合我国的教育政策研究,其应用前景和价值如何?下文将依次对这两个问题展开讨论。

1.基于主体的建模更适用于我国教育政策研究

自下而上取向的基于主体的建模更适用于我国的教育政策研究。下文将从教育政策研究实际情况、理论支撑和可操作性三方面来对其进行论述,并通过案例进一步说明。

就教育政策研究的实际情况而言,自上而下的建模方式并不适用。首先,以CGE为代表的自上而下建模,关键在于参数的数理关系和精确量化假设,以及基于均衡状态求解方程组。但是教育政策研究中尚未发展出系统的数理模型,也难以提出类似均衡状态的研究假设,这就导致无法对方程组进行求解。并且,具体的教育政策往往充满复杂性,无法聚焦于某个适用于所有群体的政策变量,对不同教育活动参与者的影响也各不相同,不像经济政策那样有单一明确的政策工具(如税率、利率、价格等),因此无法简单而精确地进行抽象和量化。更重要的是,这种方法无法体现不同主体(如教师、学生)在政策变动中表现出来的自主学习能力和适应性,不能动态刻画出他们的策略和行动。

如何模拟真实的政策实行环境,归根结底是我们怎么认识现实社会的问题。换言之,我们选择的模拟思路应该同我们如何认识政策制定和实施相一致。方法论意义上的复杂科学越来越多地影响人们对现实社会和教育系统的基本看法(郑金洲等,2005)。在传统的社会学观念中,社会生活被理解为是“自上而下”塑造社会结构或制度,进而控制个体行为及规范。而按照复杂科学的观点,系统具备自主性和自组织性,系统在运行中并不依赖人为的控制,而是大量个体在相互作用和影响下自然演化的结果(范国睿,2004)。就教育系统而言,分门别类的学科课程体系、类型多样的教育机构体系、各项教育政策和措施等,并非是遵从固定程序的预设结果,而是由系统内部各种主体通过交互、内生驱动而演化出的结果。

符号互动学派也持有类似的主张,他们认为,社会环境根据社会活动过程而获得各种意义。在符号互动学派看来,人们不是被动的、机械的,也不是具有一成不变的人格,而是处于变化的状态中,是动态的行动者(胡荣,1989)。现实社会是由各种关系组成的组织,它的出现与一群参与社会活动、参与由各种社会经验和社会行为组成的社会过程的有机体有关(乔治·赫伯特·米德,2014)。在互动中,人们进行角色扮演,相互溝通、解释、学习,调整自己的动作,指导和控制自我,于是产生了社会(胡荣,1989)。简单来说,社会是由互动着的个体构成。因此,我们对于各种复杂的社会现象的解释,只能从这种互动中寻找答案。符号互动学派的研究单位正是微观层面的社会过程,其重点在于探究社会个体互动的性质和过程。

根据复杂科学理论和符号互动理论,宏观社会的结果都是微观个体行为和互动的累积和涌现,这与ABM的建模思路不谋而合。在教育政策制定和实行中,教师、家长等群体并不是被动地接受改变,而是不断积累个人经验、相互学习,自主灵活选择不同的策略,从而达成个体利益最大化。此外,不同主体之间也有利益表达和协调等互动,这些自适应和交互行为共同对政策实施效果产生影响,是非常典型的复杂适应性系统。

有学者将社会科学研究领域的仿真趋势总结为:从传统的基于变量的模型向基于行动主体的模型发展,由“Factors”转向“Actors”,也就是转向自下而上的建模。ABM提供了一条探索动态演化过程的路径,是政策仿真研究领域的前沿方法和关键技术。这种政策仿真方法在具体操作上要求较高,但得益于大数据时代的动态监测技术和算力的发展,基于模型的数据收集和运算已经成为可能。首先,通过大数据动态监测技术,可以采集到长时间、全样本的动态过程数据。其次,借助大数据计算和人工智能,可以建立复杂的可计算模型,因而能够实现对现实社会的模拟。

国外已有一些教育政策研究者开始关注ABM方法,在此通过一个教育券政策的研究案例来说明该方法如何实现科学的教育决策。就现实而言,美国在实际发行和使用教育券上的经验不足,这限制了研究者从既有经验中获得大量数据和信息。对于该问题的探索,在以往的实证研究中,有研究者从特定的方面(如学校财政等)来分析教育券制度所产生的影响,虽然能获得清晰的统计结果,但结论比较片面,也无法呈现多方主体态度和行为演化的内在机制和动态过程。也有研究者选取了复杂的理论模型,但对政策实行后宏观结果的预测能力有限。于是,有学者利用ABM构建了一个高度异质性的学区教育系统,模拟两种不同教育券(通用教育券和目标教育券)发行条件下学生和学校的反应,即考察学生转学情况和同伴效应,以及学校之间的竞争,从而评估两种教育券对教育公平和教学效率的影响(Akyol,2016)。就该案例而言,ABM不仅能够测试不同类型教育券发行下学生和学校的反应,还能展现主体自适应过程和主体间交互的动态演变,比如学生教育选择策略的改进、同伴效应的作用、校际竞争及学校情况的变化,从而打开教育系统内部动态演化的“黑箱”,这都是研究方法创新带来的“附加值”。

2.基于主体的建模在教育政策研究领域应用前景广阔

承上所述,ABM适用于我国教育政策研究。这一方法有助于我们更深入地理解教育政策实行后社会现象的动态发展过程,具备广阔的应用前景,其价值主要表现为:测试教育政策实施效果,辅助并优化决策;推动教育政策研究理论创新;激发研究者探究真实教育问题的潜能。

(1)教育政策“模拟器”

将仿真技术应用于政策决策辅助研究,可以建立一个低风险、低成本,且具备科学性和可行性的政策研究平台,霍兰将这种用途的ABM称为“飞行模拟器”。“飞行模拟器”的使用能够大幅度提高政策实施效果预测的准确性。教育政策作为实验的自变量,其影响通常不是直接的、线性的,而是多方主体相互影响的结果,甚至政策本身在实行过程中也会受到环境和教育主体的影响。通过建模与仿真,我们可以利用大数据平台,整合不同行动主体的特征属性和交互规则,模拟出不同政策的实施过程,预测可能出现的结果,比较不同政策方案的异同,从而为决策者提供前瞻性的预判报告。

以高考改革政策为例,这一政策作用于学生、家长、教师和学校等多个主体,其影响不是机械的、线性的。最终的政策實施结果由主体的互动决定,往往会出现一个既不是规划出来的、也不是大家主动选择的结果。改革结果为什么不如改革者的预期,宏观结果涌现的微观机理是怎样的,不同条件下改革实施结果会有什么差异,想要回答这些问题,就需诉诸“飞行模拟器”。具体来说,通过ABM研究高考改革政策的基本逻辑为:从主体的微观行为视角出发,以高考改革政策在教育主体之间的传播机制为基础,研究他们在教育活动中的行为规则、决策模式以及主体间相互影响机制。在此基础上,采用ABM构建一个“学校—机构—家庭”教育活动模拟模型,并基于模拟器对各方的决策和行为进行模拟和预测,从而设计出合理可行的、能够有效提升学生素质素养与促进教育公平的高考改革方案,并对其进一步优化,从而达到预估政策实施效果和优化教育决策的目的。

(2)理论研究“实验室”

除了对具体教育政策的研究,仿真技术还能对教育政策研究领域的理论创新作出贡献。不同于“演绎—律则模型 ”(Deductive-Nomological Model)和“归纳—统计模型”(Inductive-Statistical Model),基于主体的建模方法为社会科学研究提供了全新的第三种方式(Axelrod,1997;Hedström et al.,2010)。它从一些基本假设出发,演化生成可以归纳总结的经验数据,因此有学者认为其介于理论构建型研究方法(如案例研究)与理论验证型研究方法(如统计分析)之间(Davis et al.,2007)。作为理论研究的“虚拟实验室”,ABM具有十分重要的价值。它不是通过普适性的社会规律或某些变量的统计结果,而是通过一系列主体(以及属性)及其与其他主体互动的行为,来展示社会现象产生的机制。相对于传统的研究方法,仿真技术的优势在于其强有力的机制性解释和清晰明确的研究边界。

一方面,我们可以通过模拟的方法探索因果关系并获得机制性解释,从而丰富和改进教育政策理论。现有的教育政策研究大多采用数理统计方法来探索因果关系,比如研究自变量政策A和因变量B(如学生成绩等)之间的关系,并不能进一步解释和分析非线性的交互作用(如不同学校之间的借鉴和互动等),而政策仿真研究方法能够帮助我们探知动态的因果过程及机制性解释。机制性解释的核心思想在于,机制并不是一个可以简化的因果概念(比如X会决定Y),而是一个因果过程实体(即X影响Y的过程,甚至是X和Y互相影响的过程)(Hedström et al.,2010)。要解释的结果是由因果过程中的“齿轮”及其运转引发的,因此适当合理的解释应该详细说明因果过程中的“齿轮”及其运转过程。在仿真研究中,基于一定理论和基本假设,主体会产生相应的行动和交互,这些主体行为进一步引发社会现象,完整呈现出现象产生的内在机制和动态过程,从而深化和丰富我们对教育政策理论的认识。

另一方面,我们可以在虚拟环境中验证或测试现有的理论,观察假设或条件的变化对结果的影响。这一点尤为重要,因为基于强假设或固定条件下的独立推论很容易出错。比如经典的理性人假设,其认为人的行为是理性的,总是力图以自己最小的经济代价去获得最大的经济利益,然而现实社会中的教育主体是有限理性且易受到环境影响的。通过建模仿真可以放宽对微观主体的特征属性和行为规则的假设条件,从而能够测试理论的稳健性。同样,对于那些只适用于特定条件的理论,我们也可以改变模型参数,探索该理论在实际情境的适切性,并找出像临界点或阈值这样的关键指标。

(3)真实问题“发展点”

基于主体的建模在多个方面对研究者提出了要求,比如对微观社会活动的关注、对具体参数和规则的刻画等,这些要求能够激发研究者发现、抽象和精炼真实问题的巨大潜能,是研究真实问题的“发展点”。

ABM提供了一个自下而上观察社会现象的角度,促使研究者打破常规思维,因此可能会给人们认为理所应当的问题带来不同理解。按照以往的研究思路,研究者更多会考察教育政策实行以后某类主体的反应和行动,并将其视为孤立的、被动的和机械的,往往忽略了家庭、学校作为具有学习和自适应能力主体的主观能动性。那么,学校和家庭究竟如何理解和学习教育政策,在政策实行后如何选择能使得自身利益最大化的行动策略,又是如何通过一系列利益表达和协调活动来影响政策实行,这都是需要进一步研究的问题。

政策仿真研究不仅要求研究者聚焦于微观的主体行为和互动,并且要求对参数及规则表征进行精细而准确的刻画,这使得研究者必须深入到真实的问题中去。以“双减”政策下校外辅导的选择为例,假设升学竞争压力会影响家庭课外辅导投入,那么在不同政策环境下,哪种类型的家庭对政策变动最为敏感,家庭的决策模式是否会因竞争压力发生变化,是不是会受到其他家庭或者学校的影响,这些行为决策方式和交互规则具体是怎么样的?为了回答这些问题,我们需要立足现实情境,深入挖掘和分析,这正是教育政策仿真所激发的研究潜能。

四、基于主体的建模在教育政策研究中的基 本操作框架

目前而言,政策仿真尚未发展出一个固定的标准化流程。本研究在分析已有文献基础上,对ABM在教育政策研究中的基本操作框架进行了梳理和总结,其具体实施步骤大体上包括:明确研究问题和建模目标、构建静态概念模型(即确定模型主体与环境)、构建动态概念模型(即构建交互规则)、模型实现、模型检验、验证与校准、进行仿真实验、结果分析(如图1所示)(李大宇等,2011;邱枫等,2013;王铮等,2016)。下文以“某省是否具备推进新高考综合改革的社会舆论基础”这一问题为例,进一步阐明该操作框架的应用情况。

1.明确研究问题和建模目标

在正式建模前,需要明确研究问题和建模目标,将现实原型抽象并简化为可操作的问题,这一步骤又被称为领域模型的构建。在教育政策研究中,建模首先要注意同一个研究问题的不同研究目的将指向不同的领域模型。当研究目的在于洞察教育政策传播过程或教育参与者的反应和行为时,我们可以选用仅囊括基本细节的模型;当研究旨在为教育决策提供依据时,我们需要更大规模体系的模型,对建模的要求更高。本例的建模目标是为政策制定和实行提供前瞻性预判,因此需要在设定模型时选用更细致的交互规则和更庞大的数据,尽可能地模拟该省的真实情况。其次,对同一问题的解读和分析也可以从不同的视角出发,确定合适的研究视角和研究边界至关重要。对是否推行新高考的研究,可以从社会基础、经济效益、民众意志等多元角度出发,本例着眼于启动新高考改革的社会舆论,也就是通过建模探究“该省推进新高考改革后社会舆论将发生怎样的变化”,为教育部门分析启动改革的舆论基础提供参考。最后,还需要考虑研究的限制条件,如建模能力、数据可获得性等。

2.构建静态概念模型

明确研究问题后,应分析主体变量和环境变量,根据关键要素的特征确定模型的假设条件,构建静态概念模型。在这一步,首先需要思考模型主体是什么,有哪些行为,其特征和偏好如何。从现实原型中提炼出模型的主体后,需对其特征属性和行为能力进行初始化赋值。一般来说,教育政策研究中的主体有家庭(包括学生、家长等)、学校(包括教师等)、社会机构等。就本例而言,社会舆情主体必然包括家庭和学校。在面对高考改革问题时,这些参与者的偏好是相对固定的,家长和学生尤为关注高考的公平性,同时受到“唯分数论”和“唯文凭论”的影响,中学教师追求升学率,而高校教师对生源质量等更为关注。其次,要回答主体所处的环境如何,主体与环境如何交互等问题,并对这些影响因素的属性进行量化和初始化。在本例中,环境可能表现为该省高考竞争压力氛围、当地改革经验等。值得注意的是,应针对研究问题提出具体的研究假设,例如:家长对新高考改革的初始态度和看法由其自主意识决定,并且他们是有限理性的,易受外部环境的影响;民众对高考改革的敏感度高等。

3.构建动态概念模型

构建基于主体模型的交互规则在于识别主体适应性、主体与环境的交互和主体之间的交互,这是构建动态概念模型的关键。主体适应性主要是指主体在不同情境下的策略选择与进化,即主体在经验积累中的自主学习。主体与环境的交互是指环境变量变化对主体变量变化的作用机制,如实行新高考“一科两考”后,学生在特定学科的学业负担减小。主体间的交互是指主体会受到其他主体禀赋属性、态度、行为决策、关系等方面的影响,是相互影响的过程,这种交互可能是经验分享和学习合作、利益沟通和协商、竞争等,例如家庭会根据学生学习情况和相对优势改变科目选考策略。在本例中,着眼于社会舆论,可以设定如下规则:学校对家庭有舆论引导作用,学校对家庭的影响与其权威性相关;对新高考具体举措不了解、态度中立且从众性高的家庭更易受到舆论影响等。

4.模型实现

构建完概念模型后,需通過计算平台将其实现为仿真模型。ABM需要通过软件工具来实现,目前国际上广泛应用于开发的平台可以分为两类:一类是提供类库的平台,该类平台可以调用类库中的封装函数,对编程基础要求较高,具有代表性的有Swarm、Repast等,如美国桑塔菲研究所利用Swarm开发了虚拟的股票市场。另一类平台不依赖底层的编程开发环境,可以直接在Windows等主流系统中单机运行或在网络环境中运行,用户可以改变平台自带模型库的设置来进行探索性研究,更为简单易用,如StarLogo、NetLogo等(王铮等,2016)。

5.模型检验、验证与校准

模型检验、验证与校准旨在保证仿真模型的可信度。模型检验(Verification)的目的是确认仿真模型是否正确实现了概念模型,关注的是“是否正确地建模与仿真”,即强调建模过程的正确性。检验工作主要是对软件系统的调试,包括检验概念模型、软件设计及代码。在此基础上,模型验证(Validation)的目的是确认仿真模型是否正确反映了被仿真系统(真实的现实世界),关注“是否建立了正确的仿真模型”,即强调建模结果的正确性。验证方法中较为直接的是比较仿真模型的输出结果与真实世界的观测结果,如果两者相似程度高,则说明模型的精确度高;如果模型和真实世界差距较大,则需要通过调整模型参数等方式对模型进行校准(Calibration)(李大宇等,2011;王铮等,2016;Macal et al.,2010)。由于教育决策对模型输出结果的稳健程度要求较高,敏感度分析也是必不可少的。

6.仿真实验与结果分析

经由检验、验证和校准后,研究者可以调整教育政策变量并运行仿真模型,从而获得不同条件下的模型输出,即预测不同政策的实施效果,并进一步开展政策评价、方案选择等工作。就本例而言,研究者可以借助仿真模型预判高考改革可能出现的舆情风险,并观测到微观主体的行动及其交互如何引发舆情。

五、总结

本文分析了教育政策仿真相较传统教育政策研究方法的优势,介绍了政策仿真的两种建模思路,并从教育政策研究实际情况、理论支撑和可操作性三个方面出发,详细阐述了基于主体的建模这一自下而上建模方法在教育政策研究中的适切度,并分析了该方法的价值和应用前景。最后,通过一个案例,简要梳理了该方法在教育政策研究中的基本思路和操作框架。

将ABM应用于教育政策研究领域是很有价值的,但我们并不能忽略使用该方法时可能出现的问题。一方面,如何评价政策仿真的结果。有学者认为,可以借鉴自然科学实验研究中的可重复性、可比较性、可标准化和可推广性来考量仿真研究的信效度(郑永和等,2020)。研究者在建模中的参数设定可能存在随机性,而模型对参数设定是敏感的,这就导致模型在实现过程中存在“蝴蝶效应”,即仿真数据与真实经验数据之间会出现差异。模型的训练和调试需要大量真实数据,而由于真实实验的可行度低,从现实中获得经验数据存在困难,这加大了模型可信度评估的难度(邱枫等,2013)。这就更加凸显了敏感性分析、模型验证和校准的重要性,其也是目前仿真研究的热点问题之一。另一方面,该方法在技术上对研究者提出了挑战,主要是对跨学科专家团队进行合作的要求,以及构建计算机模型的技术性要求(钟玮等,2017)。

教育政策仿真具有广阔的应用前景,是教育政策研究的前沿方向和必然诉求,是推进教育决策科学化的方法基础。教育政策仿真有助于预测政策实施效果并评估风险,推动教育政策理论改进和创新,挖掘现实情境中的真实问题。在未来的研究中,应充分挖掘仿真技术的潜能,推进教育政策研究方法的创新和发展,全面系统地讨论教育政策问题,提高教育决策的科学性。

注释:

①“教育决策”是与教育事业相关的选择或决定,本文中特指教育领域的公共政策决策。

② 已有文献中,学者们对该方法的翻译有所不同,如“基于主体的建模与仿真”“基于主体的模型”“基于主体模拟”等,本文中统称为“基于主体的建模”。

参考文献:

[1][美] 乔治·赫伯特·米德(2014).心灵、自我和社会[M].霍桂桓.南京:译林出版社:270-279.

[2]范国睿(2004).复杂科学与教育组织管理研究[J].教育研究,(2):52-58.

[3]范国睿(2020).教育政策研究[M].福州:福建教育出版社:274-284.

[4]范小云,张景松,王博(2015).金融危机及其应对政策对我国宏观经济的影响——基于金融CGE模型的模拟分析[J].金融研究,(9):50-65.

[5]高晓清,蒋小丰(2007).我国教育政策研究20年[J].中国教育学刊,(10):24-27.

[6]顾小清,薛耀锋,孙妍妍(2016).大数据时代的教育决策研究:数据的力量与模拟的优势[J].中国电化教育,(1):56-62.

[7]郭震威,齐险峰(2008).“四二一”家庭微观仿真模型在生育政策研究中的应用[J].人口研究,(2):5-15.

[8]韩月(2019).教育政策创新扩散的风险及其规制——以新高考改革试点为例[J].教育发展研究,39(12):37-42.

[9]胡伶(2017).我国教育政策研究方法的演进与反思:2000—2015年[J].现代教育管理,(6):47-52.

[10]胡荣(1989).符号互动论的方法论意义[J].社会学研究,(1):98-104.

[11]劳凯声(2014).教育研究的问题意识[J].教育研究,35(8):4-14.

[12]李大宇,米加宁,徐磊(2011).公共政策仿真方法:原理、应用与前景[J].公共管理学报,8(4):8-20,122-123.

[13]李志超(2015).教育政策比较研究的价值及其限度[J].比较教育研究,37(4):15-20.

[14]廖守亿,戴金海(2004).复杂适应系统及基于Agent的建模與仿真方法[J].系统仿真学报,(1):113-117.

[15]刘复兴(2004).论我国教育政策范式的转变[J].北京师范大学学报(社会科学版),(3):15-19.

[16]刘军强,胡国鹏,李振(2018).试点与实验:社会实验法及其对试点机制的启示[J].政治学研究,(4):103-116,128.

[17]婁成武,田旭(2013).中国公共政策仿真研究:现状、问题与展望——基于CNKI相关文献的统计分析[J].中国行政管理,(3):24-29,98.

[18]彭荣础(2011).思辨研究方法:历史、困境与前景[J].大学教育科学,(5):86-88.

[19]邱枫,米加宁,梁恒(2013).基于主体建模仿真的公共政策分析框架[J].东北农业大学学报(社会科学版),11(4):71-78.

[20]石敏俊(2016).区域发展政策模拟[M].北京:中国人民大学出版社:38.

[21]王铮,吴静,孙翊等(2016).政策模拟导论[M].北京:科学出版社:220-227.

[22]吴全华(2018).论教育改革试点的非理性现象[J].全球教育展望,47(11):63-71.

[23]叶澜,陈桂生,瞿葆奎(1989).向着科学化的目标前进——试述近十年我国教育研究方法的演进[J].中国教育学刊,(3):2-6.

[24]余清臣(2018).论教育思辨研究的时代挑战与应对[J].教育学报,14(5):13-21.

[25]余胜泉,徐刘杰(2019).大数据时代的教育计算实验研究[J].电化教育研究,40(1):17-24.

[26]袁振国(2017).实证研究是教育学走向科学的必要途径[J].华东师范大学学报(教育科学版),35(3):4-17,168.

[27]张同斌,高铁梅(2012).财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整[J].经济研究,47(5):58-70.

[28]张友国,郑世林,周黎安等(2015).征税标准与碳关税对中国经济和碳排放的潜在影响[J].世界经济,38(2):167-192.

[29]赵春富,刘耕源,陈彬(2015).能源预测预警理论与方法研究进展[J].生态学报,35(7):2399-2413.

[30]赵俊芳,刘艳红(2019).高考改革社会风险评估与规避机制刍议——基于权力监督与公共政策价值分析的视角[J].大学教育科学,(1):53-59,124.

[31]郑金洲,程亮(2005).中国教育学研究的发展趋向[J].教育研究,(11):3-10.

[32]郑永和,严晓梅,王晶莹等(2020).计算教育学论纲:立场、范式与体系[J].华东师范大学学报(教育科学版),38(6):1-19.

[33]钟玮,刘洋(2017).基于主体模拟:一种探索公共管理问题的新方法[J].中国行政管理,379(1):72-78.

[34]Akyol, M. (2016). Do Educational Vouchers Reduce Inequality and Inefficiency in Education?[J]. Economics of Education Review, 55:149-167.

[35]Axelrod, R. (1997). Advancing the Art of Simulation in the Social Sciences[J]. Complexity, 3(2):16-22.

[36]Davis, J. P., Eisenhardt, K. M., & Bingham, C. B. (2007). Developing Theory Through Simulation Methods[J]. Academy of Management Review, 32(2):480-499.

[37]Hedström, P., & Ylikoski, P. (2010). Causal Mechanisms in the Social Sciences[J]. Annual Review of Sociology, 36:49-67.

[38]Macal, C. M., & North, M. J. (2010). Tutorial on Agent-Based Modelling and Simulation[J]. Journal of Simulation, 4(3):151-162.

[39]Macy, M. W., & Willer, R. (2002). From Factors to Actors: Computational Sociology and Agent-Based Modeling[J]. Annual Review of Sociology, 28:143-166.