上海市道路交通精细化缓拥堵措施研究与实践

朱华勇

上海市道路运输事业发展中心

0 引 言

上海作为一个拥有2 000多万常住人口的超大城市,随着经济持续增长,城市规模不断扩大,机动车拥有量与出行量快速增长,交通需求规模与道路交通设施容量的矛盾日益突显。“后疫情”时代国内大循环为主、国内国际双循环战略要求的提出,更是进一步突出了市民对交通畅通的需求与上海市的实际交通拥堵情况的矛盾。多年来,上海依照路网规划,积极建设形成以快速路、主干路为骨架,次干和支路为基础,保障公交优先通行,充分重视慢行交通的道路系统。但对于成熟地区,尤其是高密度的中心城区,大型工程项目实施愈发困难,既有道路设施也随着地区发展产生问题,通过局部的精细化缓拥堵设施改造进行交通优化势在必行。

1 开展精细化缓拥堵工作的必要性

1.1 上海市中心城道路压力已接近承载力阈值

“十三五”期间,全市小客车实际保有量增长约65%[1],而全市道路容量增长16%,尤其是中心城道路容量仅增长7%。现状中心城可容纳约250万辆小客车使用,目前中心城日均小客车驶入量约230万辆次,已逐步接近道路承载力阈值1数据来源:上海市综合交通模型。

1.2 上海市出行机动化程度持续提升

2019年全市小客车出行占比20.7%,较2015年有所增长[2]。2019年全市年工作日均机动车周转量为23 490万PCU公里/d,较2015年增长18.3%2数据来源:上海市综合交通模型。全市机动化出行总量持续增长,出行机动化程度进一步提升。从区域拥堵态势看,中心城拥堵呈常态化、规律化特征,拥堵区域分布相对固定,部分区域拥堵时段有向全天候蔓延的风险。

1.3 后城市化背景下对城市精细化管理的要求

目前,上海市中心城等部分区域已进入后城市化阶段,区域发展成熟,开发密度高,交通供需矛盾尤其突出。以往以大拆大建形式为主的交通改善策略虽然效果显著,但操作空间小、实施成本高、建设难度大,在城市成熟区域越来越难以实现。在此背景下,交通缓拥堵工作需要转变思路,以城市精细化管理为突破口,更多地开展道路小尺度改造,使道路功能不断优化,空间品质不断提升,促进城市交通可持续发展。

2 精细化缓拥堵工作总体思路

2.1 交通总体综合评估

充分利用地面干道线圈数据、出租车GPS数据以及其他交通监控系统和信息采集系统数据等大数据资料,对上海市道路交通总体运行状况进行综合分析评估。在分析地面道路运行情况的基础上,分区块识别拥堵区域和拥堵节点,分析拥堵成因,形成精细化缓拥堵工作基础数据库。

2.2 年度改善建设方案与计划制定

在交通总体综合评估的基础上,从全局出发、以大数据为支撑,制定排堵保畅系统性方案,稳定项目筛选机制,建立动态项目库,适时实施、持续研究、及时更新,并于每年初制定年度改善建设计划。

根据上海市中心城区实际道路条件,针对道路设施改善,可将改善方案作如下分类:

(1)交叉口渠化调整:包括交叉口增加左转或直行待行区,增加左转车道、直行车道或调头车道,增设、调整信号灯,增加路口渠化长度,调整车道通行方向等措施,提升交叉口通行能力。

(2)公交港湾车站改造:根据道路条件,在道路两侧同时增加港湾式公交停靠站,减少公交车辆停靠对路段交通的影响。

(3)慢行交通品质提升:包括人行道拓宽、非机动车道拓宽等,为慢行交通提供足够的空间和顺畅的动线。

(4)增设可变车道:根据道路条件,在交通潮汐性显著的路段增设可变车道,提升不同时段路段和交叉口通行效率。

(5)综合改造:通过坡道调整、增设隔离墩、完善标志标线、路段改造等措施,减少路段和交叉口的安全隐患,对通行的安全性、舒适性及交通环境进行提升。

2.3 精细化缓拥堵设施改善实施

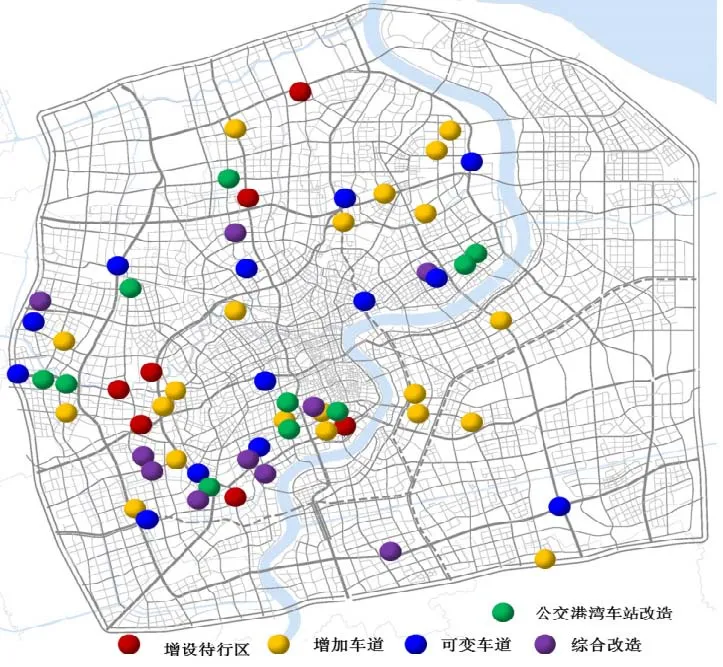

根据年度改善建设计划,排列时间表按步实施项目。责任主体根据项目所在道路的管理主体,分为市交通管理部门(负责市属道路)、区交通管理部门(负责区属道路),实施成果纳入考核体系。根据计划,2021年缓拥堵项目共拟建119个项目,其中中心城77个,郊区42个[3],中心城点位分布见图1。

图1 2021年上海市中心城常发性拥堵点设施改善项目分布[3]

2.4 实施前后效果评估

将各项目按改善措施分类,确定各类项目评估指标,建立改善评估指标体系。对各设施改善项目进行踏勘,节点评估与路网评估相结合、定量分析与定性分析相结合,分析各项目实施前后道路运行状况,从而跟踪评估项目的实施效果,总结成效,分析不足,为下阶段的工作提供基础。

3 精细化缓拥堵主要措施实践

以上海市2021年缓拥堵项目实施情况为例,分析主要措施和实践成果。

3.1 交叉口增加待行区——以共和新路/江场路交叉口为例

(1)基本情况和存在问题

共和新路/江场路交叉口位于静安区,共和新路为南北走向道路,江场路为东西走向道路,现状车道布置见图2。根据大数据分析和现场调查,交叉口高峰小时总流量5 360 pcu/h,平均延误为66.7 s,服务水平为E级。现状受南北高架的影响,使得交叉口东西向停止线距离近100 m。一个信控周期共230 s,东西向直行相位时间为50 s,车辆通过率极低,特别是在早晚高峰时间内,直行车辆排队严重。东西向左转相位时间为53 s,虽然现状设置了左转待行区,但由于西向北车流量较大,多数车辆通过此交叉口进入南北高架路,使得左转车道仍然出现较严重的排队情况。

图2 交叉口车道现状布置

(2)改善方案

对现有交叉口空间充分利用,设置东西向直行待行区,在南北向左转相位57 s时间内,东西向直行车辆可进入直行待行区,等待直行相位放行,提高直行车辆的通行能力;现状西向北左转车道增设一根左转待行区,以缓解现状左转车辆的排队情况。改善后车道布置见图3。

图3 交叉口改善方案

(3)实施效果

通过微观仿真分析,方案实施后,东、西侧进口道车辆平均延误分别由52.6 s、51.0 s下降至49.3 s、47.3 s,分别降低了6.3%、7.2%;东、西侧进口道最大排队长度由122 m下降至96 m,降低了22%;交叉口车均延误由66.2 s下降至64.1 s,降低了3.2%。

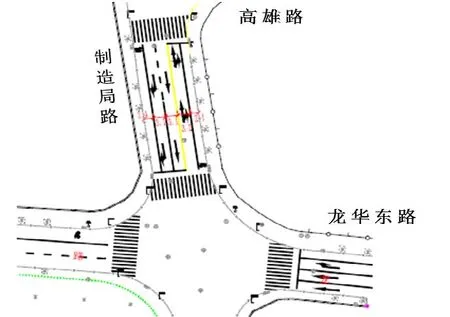

3.2 增设机动车道——以制造局路(龙华东路—高雄路)为例

(1)基本情况和存在问题

龙华东路、高雄路为城市次干路,制造局路为城市支路。根据现场调查,现状制造局路从高雄路至龙华东路路段主要分为两段(见图4),其中北段长度仅为36 m,南段长度仅为17 m。现状为双向2快2慢的横断面布置形式,具体横断面布置见图4,为3.5 m人行道+3.5 m非机动车道+7.5 m机动车道+3.5 m非机动车道+3.5 m人行道。制造局路(龙华东路—高雄路)路段长度短,导致蓄车能力差,车辆排队影响龙华东路交通。

图4 现状制造局路(龙华东路—高雄路)路段位置及横断面布置

(2)改善方案

由于该路段长度受限,为提高该路段蓄车能力、缓解交通拥堵,重新施划该区域交通标线,通过压缩机动车道及非机动车道宽度,将现状双向2快2慢的车道调整为双向3快2慢车道,改善后车道布置见图5。

图5 制造局路(龙华东路—高雄路)路段改善后平面布置

(3)实施效果

改善后制造局路(龙华东路—高雄路)路段多出一根机动车道,根据测算,通行能力增加50%,增加了路段蓄车能力,饱和度由0.97降低至0.6,服务水平由E级提升至C级,提升2个等级。通过流量调查和服务水平计算,非机动车道(南向北/北向南)服务水平均为B级,在压缩非机动道宽度后,仍能为非机动车道提供良好的出行环境。

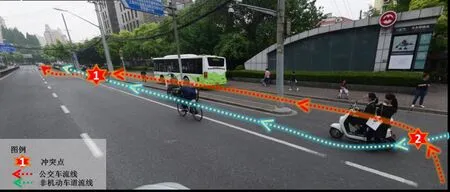

3.3 公交港湾车站改造——以零陵路大木桥路公交站为例

(1)基本情况和存在问题

零陵路大木桥路站现状是公交港湾站,公交车需提前右转进入候车区,等待乘客上车后左转驶出候车区,导致公交车进出站与非机动车干扰较严重(见图6),且周边邻近成熟小区、学校,行人和非机动车流量大,现状缺少人行护栏、机非护栏、引导标志,存在较大安全隐患。

图6 现状公交车与非机动车流线图

(2)改善方案

优化非机动车道与公交车行驶流线(见图7),将公交车流线外移,增设人行护栏、机非护栏、非机动车引导标线。

图7 改善后公交车与非机动车流线图

(3)实施效果

改善后公交车无须右转驶入港湾车站内侧候车区,减少了公交车进出站与非机动车的相互干扰,为932路、45路等公交线路的车辆提供了更加良好的服务,同时增设了引导标线、机非护栏、人行护栏,大大提高了道路安全性。

3.4 慢行交通品质提升改造——以育婴堂路(虬江路—永兴路)为例

(1)基本情况和存在问题

育婴堂路(虬江路—永兴路)全线长约150 m,改善前育婴堂路车行道宽度4 m,西侧人行道1 m,西侧狭窄的人行道和车行道导致行人、机非混行,安全性差(见图8)。

图8 育婴堂路改善前

(2)改善方案

育婴堂路(虬江路—永兴路)车行道向西拓宽至14 m,断面布置为2快2慢,并在西侧设置3 m人行道(见图9)。

图9 育婴堂路改善后

(3)实施效果

一是交通秩序改善,拓宽了西侧人行道,减少人非、机非冲突点。二是慢行安全性提高,增加非机动车和行人安全性。三是片区慢行品质提升,保障慢行交通通行空间,提高育婴堂路慢行交通的通达性、安全性和舒适性,提升用户慢行交通出行体验。

3.5 增设可变车道——以漕宝路(桂果路—桂林路)为例

(1)基本情况和拥堵成因

漕宝路为城市主干路,桂林路为城市次干路,桂果路为城市支路。现状漕宝路(桂果路—桂林路)路段为双向4快2慢的车道布置形式。漕宝路西接中环漕宝路出口,东接沪闵高架漕宝路出口。根据现场调查,早高峰大量的过境交通必须通过漕宝路才能最终到达目的地,而晚高峰又有大量的车辆通过漕宝路分别向中环线和沪闵路高架进行分流,漕宝路上的交通流具有明显的潮汐现象。

(2)改善方案

由于漕宝路现状车行道宽度为22 m,通过压缩机动车道及非机动车道宽度,增加一条可变车道(见图10),其中早高峰为西向东方向,晚高峰为东向西方向。

图10 漕宝路(桂果路—桂林路)路段可变车道设置方案

(3)实施效果

根据测算,早晚高峰,设置潮汐车道方向的车道通行能力提高约50%,东西两个方向的饱和度接近,道路资源得到均衡利用。

4 结 语

社会经济的发展必然伴随交通供需矛盾,在城市密集区进行交通基础设施大拆大建已非常困难的情况下,实施精细化缓拥堵局部改造,能以相对较小的成本进行交通改善。精细化缓拥堵方案类目多,难以有统一的定式,需要针对各个拥堵点位制定精细化、个性化方案。从2021年上海市缓拥堵项目实践看,总体上对节点交通改善起到一定成效,通过模型测算和数据分析,路段与交叉口机动车的通行能力平均提高6%,交叉口排队长度平均减少10%,交叉口的延误平均降低8%。此外还有些改善项目无法进行量化评估,如获得提高行人、非机动车的安全性与舒适性、改善慢行出行环境和品质等效果。但从区域交通看,拥堵改善效果并不明显,主要因为改善项目数量占地区道路总量比偏低,且项目改善后跟踪观测的时间不够长,难以发现长期效果。因此,精细化缓拥堵工作需要长期进行,通过改善效果的积累才能对区域交通运行起到明显的提升效果。