跨区域道路危险货物运输应急管理现状分析与思考

——以上海市为中心

刘 威

上海市交通发展研究中心

0 引 言

社会财富的聚集,人口密度的提高使得各种风险相互交织,相互叠加,长三角应急管理面临着更复杂的局面[1]。道路危险货物运输事故具有突发性、延时性和社会性等特点[2],在当前推进长三角区域一体化高质量发展、应急管理体系和能力现代化进程下,更需要摸清现状与需求,打破行业、部门、层级、地域之间的界限,切实从理念到行动上开放合作,以此形成应急管理的配合联动与整体合力。

1 以上海市为中心的道路危险货物运输特征

1.1 道路危险货物运输涉及面广

以上海市为例,2019年,全市年危险化学品气态生产量达149亿m3,固液态生产量达到了1.16亿t;上海港全港危险货物吞吐量4 989.9万t。而在生产、销售、经营、存储、装卸等环节里,道路危险货物的运输必不可少。2019年,上海市道路危险货物运输量达到了2 539.1万t,货物运输涉及全市港口码头、生产经营储存使用等企业,其中约有25%的运输量与港口码头相关。

1.2 道路危险货物运输种类繁多

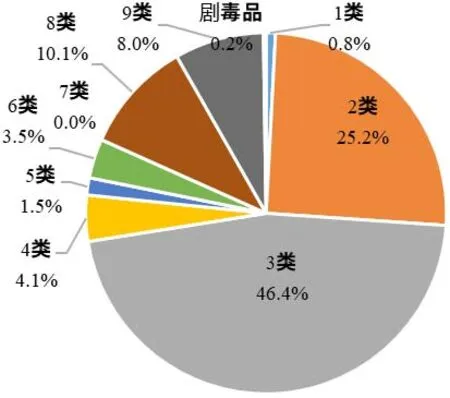

目前,上海市车辆运输的道路危险货物涵盖九大类和剧毒品(见图1),既有气态、固态、液态等形态,又有强腐蚀、易制毒、易制爆、放射性等特性,其中3类易燃液体(1178.54万t,占比为46.4%)和2类气体类(640.97万t,占比为25.2%)逾1 819万t,爆炸、剧毒、放射性等危险货物运输量逾27万t。

图1 分品类运输情况

1.3 危运车辆以市内运输为主

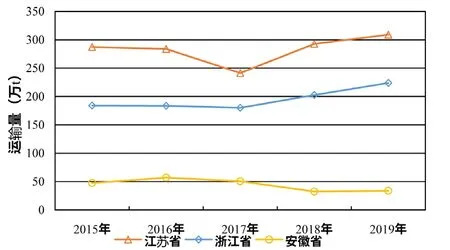

从历年数据看,上海市危运车辆主要在市内运输(约占70%以上),运往外省市以苏浙皖为主,其中运往江苏省的量每年约在300万t,运往浙江省的量每年约在200万t,运往安徽省的量每年约在30万t(见图2)。

图2 上海市危运车辆在苏浙皖的运输情况

1.4 道路危险货物运输流动性强

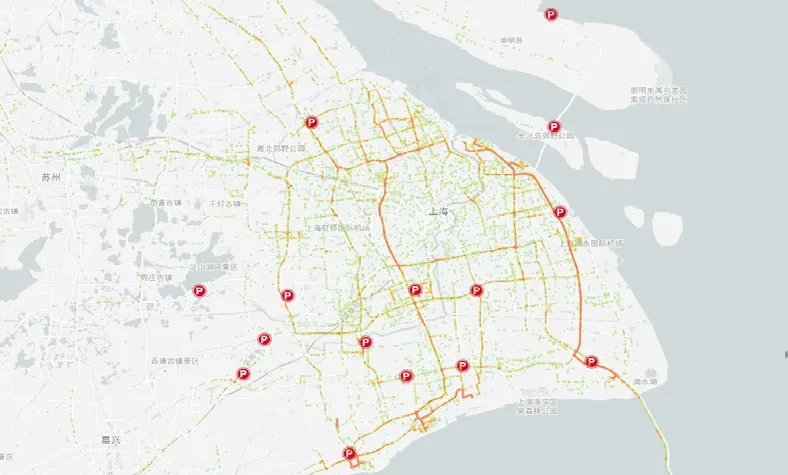

对于上海市而言,虽然道路危险货物运输车辆主要分布于外环以外,但易燃液体中80%为汽柴油,有相当一部分用于加油站,需要进出中心城区;此外,上海市处于长三角区域的中间,地理位置特殊,过境危险货物运输车辆较多(见图3)。危险货物运输车辆作为一个“流动的定时炸弹”,无形中增加了危险货物在上海发生事故的风险。

图3 危险货物运输车辆运行轨迹

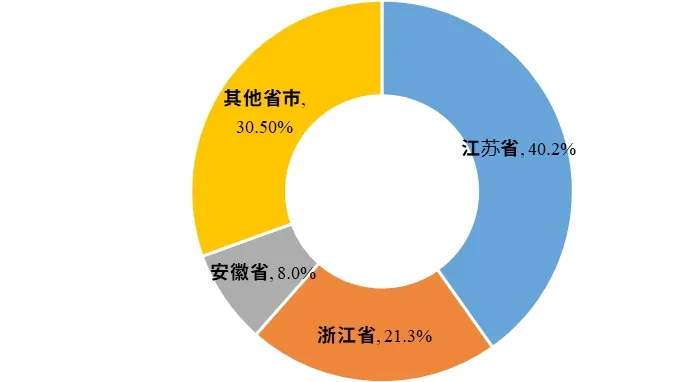

1.5 入沪危运车辆以苏浙两省为主

从外省市入沪危运车辆情况看,来往上海市最频繁的是江苏省车辆,约占40.2%,其次是浙江省车辆,约占21.3%,安徽省车辆仅占8.0%(见图4)。在货物种类上,主要是运输2类气体类和3类易燃液体。在区域分布上,主要集中于金山区、嘉定区、浦东新区。

图4 2019年通过道口查验的外省市危运车辆占比

2 跨区域道路危险货物运输应急管理协同需求

2.1 应急合作组织管理方式有待优化

目前长三角三省一市应急管理合作多停留在签订合作协议、召开一年一次的联席会议、领导会议磋商和职能部门间沟通协调层面,应急管理合作制度化程度较低。由于制度化程度低,导致目前区域间应急管理合作存在具体合作事项或举措执行困难、涉及利益问题就无法达成共识等问题,其结果是跨域应急管理合作只能停留在理念层面,无法落实在行动上,其可持续性、有效性等均难以保证。以应急管理合作内容的落实为例,目前三省一市签订的应急管理合作协议提出的合作内容基本满足了跨域应急管理协作的需求,但协议提出的编制联合应急预案、开展联合应急演练、共享应急资源等合作内容大多仅停留在提出指导性原则阶段,未有实质性推进。其主要原因在于尚未找到可行、有效的组织管理方式:三省一市间不存在行政隶属关系,且各地间的应急管理合作实质上是倡导性、理念型的非制度化协调合作方式,没有明确的、制度化的议事、决策机制,目前已经签订的跨域应急管理合作协议法律效力较低,弱化了其应有的执行力和强制约束力[3],当合作内容深入到具体事项时,就不可避免地受到各种挑战。因此,有必要优化长三角区域应急管理合作组织管理方式,建立完善长三角应急管理法治保障机制,提升跨域应急管理合作的制度化程度。

2.2 监测预警体系对接水平有待提高

新形势下的交通行业应急管理工作,应更加注重常态应急,即从以“事件为中心”转变为以“风险为中心”,强化应急队伍的备战意识,形成平时能应急、战时能应战的强大后备力量。但目前三省一市的应急合作多关注事发后的联动,对事发前的风险防控、隐患排查、预警响应等联动考虑不足。主要体现于以下几方面:

一是对危险货物底数掌握不清。上海市每年危险化学品生产量达上亿吨,运输量达2 500多万t,但目前管理部门对于危险货物运输只能从面上了解车辆的去向,却无法追溯货物来源、掌握其具体的目的地;其次,对于车辆的运行轨迹、特征分析也不够深入、到位,具体体现在缺乏对进入中心城区的道路危险货物车辆的轨迹、运输货物情况、运输路线周边环境(密集区)、主要通道的实时跟踪,缺少开展相关的风险分析与配套的风险管控工作。

二是对外省市危运车辆运输底数掌握不清。当前,受限于安全监管力量、监管手段的不足,上海市对于外省市来沪危运车辆的源头监管存在困难。危险货物电子运单制度可以收集道路危险货物运输各个环节中的业务数据、卫星定位数据、运政数据等,可以在跨部门、跨地区协调联动和应急处置中提供基础数据。但在目前的实际工作中,危险货物电子运单制度落实效果有待提升,存在如企业填写不规范、货物类别难以细分等问题。

三是危货夏季高温管控要求尚未统一。《危险货物道路运输安全管理办法》实施后,在高速公路禁行时间上,各省市之间基本达成一致,但在夏季高温时节的运输和装卸时间上,各省市还未有效对接。不同的限行限制作业措施,一定程度上阻碍了危险货物的高效流通,也影响了驾驶员合理选择行车时间和路线。在道路危险货物运输夏季禁止运输时间上,上海市规定每年6月15日至10月15日上午10时至下午4时禁止通过道路运输易燃易爆等危险化学品,浙江省、江苏省、安徽省则没有相应要求;在危险货物夏季禁止装卸作业时间上,上海市规定6月15日至10月15日上午8时至下午4时禁止装卸作业,江苏省则要求气温超过35℃时,上午10时至下午3时期间禁止装卸作业,浙江省、安徽省未有相应要求。

因此,有必要提高三省一市监测预警体系对接水平,通过风险管理与应急管理一体化,构筑“事前”科学防,“事中”有效控,“事后”及时救的应急协作体系,解决跨区域应急协作重处置轻预防的问题。

2.3 应急资源协同配置能效有待提升

目前,长三角区域的应急资源协同配置能力和效率仍有待提升。一是各地开展应急能力评估和应急资源普查等工作的情况不一,三省一市未全部建立起本区域应急资源数据库系统,存在应急队伍、装备、物资储备底数不清,覆盖范围不足,应急资源布局不合理,无法实现紧急情况下的资源共享的问题。二是在区域间应急资源联调联战工作机制上,有必要结合实际,制定合理的共享应急资源的日常管理制度、调用方案和保障方案。

2.4 应急平台协调联动作用有待发挥

目前,各地应急管理领域信息化水平不高、区域间应急平台系统还不能实现互联互通,无法为实现监测预警、应急资源等信息的融合、应急关键信息的对接提供支持,导致危机情境下跨区域联动响应速度滞后、效率低下。如上海市交通管理部门对在本市运输的外省市危险货物运输从业人员、车辆的资格和资质查证比较困难,严重影响了应急状态下的事件处置效率。为提高三省一市应急状态下的信息互通水平、快速响应和高效联动处置能力,有必要借助应急平台,构建数据化、智能化、网络化的跨区域应急协同治理格局。

3 跨区域道路危险货物运输应急管理协同能效提升建议

3.1 紧扣区域协同一盘棋

基层政府间合作的强化能够提升响应能力、救援资源供给、信息共享与行动协调,利于提升应急管理工作的有效性。

长三角一体化示范区对一体化发展具有示范意义和引领带动作用,建议以示范区为重点做好如下工作:

一是组建道路危险货物运输专项工作组。在一体化示范区平安交通联席会议组织架构中,组建道路危险货物运输专项工作组,推动跨区域道路危险货物运输事故预案编制、应急演练、资源共享、信息互通等工作落地。

二是建立以应急预案为核心的协同机制。根据区域内历年突发事件情况,做好风险评估和资源排摸,在此基础上完成《长三角一体化示范区跨区域道路危险货物运输突发事件应急预案》编制,明确相邻、相近地方人民政府及其部门间信息通报、处置措施衔接、应急资源共享等应急联动机制[4],并采取桌面推演、专项演练、综合演练及无剧本演练等多种演练形式提高应急处置能力。同时,以应急预案信息通报、处置措施衔接、应急资源共享、责任与奖惩等要素为基础,明确涉及区域联动时的值守制度、事故抢险救援等服务内容的费用收取标准及管理等,完善监督、考核等配套制度。

3.2 构建监测预警一张网

3.2.1 加强危货夏季高温管理要求对接

高温条件下,部分危险品货物极具挥发性且易燃易爆,遇明火或剧烈碰撞,特别容易造成重特大事故。三省一市间要加强沟通对接,以夏季高温时危险货物禁止运输要求、禁止装卸要求及高速公路限行时间为基础,形成合理的管控要求,以助于驾驶员合理规划运行时间、运行路线,降低运输中的风险。

3.2.2 加强道路危险货物运输动态监控

电子运单是贯穿事前预防、事中救援的重要载体,借助电子运单,管理部门可全程实时掌控人、货、车、路、库等信息,是加强道路危险货物运输应急管理的有效抓手。

一是以装货人为抓手强化源头管控。厘清装货人与运输企业的管理边界,出台相应管理办法,督促危险化学品单位建立源头登记查验制度,要求装货人严格执行“五必查”要求,并对确认事项承担相应的法律责任,确保电子运单真实有效;建立充装环节信息通报机制,及时落实装货人在充装环节“五必查”过程中发现的问题隐患;开展联合监管,加强道路危险货物运输源头治理。与此同时,加强危化品电子标签与电子运单对接专题研究,强化数据比对,形成标准化对接字段口径,实时录入充装信息,实现企业充装信息和电子运单信息互联互通。

二是以收货人为抓手实现闭环管理。完善相应的法规制度,要求企业收货时必须保证电子运单中的货物信息与收货单保持一致,并对确认事项承担相应的法律责任。在此基础上通过倒查等机制,实现电子运单的闭环管理。

三是加大入沪危险货物运输全过程管控力度。结合交通运输部相关工作要求及现有示范工程应用研究成果,以危险货物运输种类、运输量、始发地、目的地为重点,推进区域间电子运单对接工作。

3.2.3 加强危险货物车辆运输动态监控

一是分析重点路段车辆的运行规律。加强重点路段车辆运行规律分析,如进入上海市中心城区车辆,经常途经或来往于金山区、嘉定区、浦东新区车辆,摸清此类车辆所属企业、运输频率、主要路线、主要货种等,所涉道路的周边环境、交通量、服务功能、安全保障能力等,在此基础上,采用定性和定量相结合的方式,综合评估主要运输线路存在的风险及其后果大小、发生概率[5],加强事前防控,也为后续道路危险货物运输专用通道规划建设做好政策储备。

二是监控高速公路服务区停车情况。通过第三方的动态监控加强服务区危险货物运输车辆停放管理,包括危险货物专用停车位车辆异常停放情况,服务区外危险货物运输车辆停放情况等,落实高速公路服务区安全监管责任。

三是绘制道路危险货物运输安全地图。基于车辆运行规律和历年事故情况,排查重点路段,如上海市的G15沈海高速、G1503上海绕城高速公路、S4沪金高速和中心城区道路等,梳理事故多发点分布情况,绘制道路危险货物运输安全地图,编制危险货物运输事故应急指南,并在区域内实现互通。

3.3 绘制应急资源一张图

一是优化应急装备物资的布局。各省市摸清本区域内道路危险货物运输应急资源情况,强化应急资源布点,并在区域间形成互通。如上海市要强化G15沈海高速朱桥收费站、S32申嘉湖高速与S4沪金高速出口交叉口、G1503上海绕城高速公路与S2沪芦高速交叉口(芦潮危库附近)、G15沈海高速金山新城至浙江省界段的应急资源布点,并重点与浙江嘉兴、江苏苏州两地做好应急资源互通。

二是建立资源的高效调配机制。在摸清和优化区域间应急资源的基础上,重点从日常管理、调用方案、保障方案等方面建立健全应急资源联调联战工作机制。日常管理上,实行应急资源平时由生产经营单位保障、战时由管理部门统一调度的办法,在危险货物专用车辆等资源上做好信息互通,确保应急期间资源到位。调用方案上,建立应急资源绿色通道机制,制定以区域协作、优势互补、效率优先、就近支援为原则的调用方案。保障方案上,建立应急救援补偿机制,探索企业和社会救援力量有偿救援模式。

3.4 实现应急处置一件事

“信息整合度高”“功能集成度高”“立体展示度高”的应急指挥体系综合信息系统,是实现应急处置一件事的关键。以应急预案为基础,加快推动行业应急管理APP应用研究,实现应急预案检索、应急流程指引、监测预警信息查询、应急资源管理、应急案例管理、应急专家查询等功能。在此基础上,建立区域应急信息数据库,实现区域间应急协调联动音视频会商和文件、数据传输,形成区域信息化系统“一张网”。

4 结 语

道路危险货物运输具有流动性强、涉及面广、种类特性复杂等特点,而区域间隶属关系复杂,因此只有构建属地为主、统一协调、协同共治的跨区域应急管理体系,逐步实现区域间道路危险货物运输应急响应协同、信息对接、资源共享、救援高效,才能有效提升区域间道路危险货物运输事故应急处置能力。