基于多元文化交融的新疆少数民族建筑艺术传承追忆①

闫 飞 贾 艳(扬州大学 美术与设计学院,江苏 扬州 225000)

中华文化是中华民族文化的汇总。它是以华夏汉文化为核心的中国各少数民族文化的集合体,以及包括部分未曾延续的古代少数民族文化,其中包含新疆维吾尔族建筑文化。新疆位于我国西部边陲,处于华夏文化影响的远端,存在着内、外部各种文化因素的交织。但中华文化的包容、吸收与改造之品性,恰是外来文化中国化的重要依据,也是维吾尔族建筑艺术丰富中华文化多样性的理论基础。因此,与历史遗迹的研究成果相比,维吾尔族传统建筑艺术的多元文化研究更具有生命力和时代意义,对现阶段新疆城镇建设中的本土文化生态平衡具有重要价值。

维吾尔族建筑艺术看似文化形态单一,只是表层文化较为容易辨识,在其形成之前,新疆本土已形成较为稳固的多元文化样态。目前学术界主流观点认: “公元八四〇年回鹘汗国被黠戛斯人打败后,向西迁移,很快就出现了甘州回鹘、西周回鹘、葱岭西回鹘,并认为这就是维吾尔族唯一的或主要的族源。”因此,在唐代维吾尔族定居新疆之前,原住民已经形成了适应本土地理环境的建筑型制、建造技法和建筑选材,并融合了佛教和汉地文化因素。本文从“建筑型制的汉地美学”“佛教装饰的遗存”“民居型制的地域性”三方面,探讨新疆维吾尔族建筑文化地层中的多元文化印记。

一、建筑型制的汉地美学

民居建筑的使用属性决定了其功能优先的设计理念,适应其本土的水纹地理环境和民族的文化特征。然而在维吾尔族形成之前新疆早已形成的汉地文化审美趋向,影响着维吾尔族民居建筑的艺术形态。据记载,吐鲁番地区由于河西走廊的人口迁移带来本土文化的融合。如:“高昌社会是由河陇移民为主体形成的移民社会。对于高昌主体社会来讲……存在不同的文化移入,敦煌、陇西移民的表现就截然不同……高昌张氏的家乡敦煌,偏于河西走廊的西端……自由一番颇异于陇西诸郡的风尚习俗。”吐鲁番地区的高昌国的遗址发现,民居皆是生土建造,并效仿汉地建筑广泛使用梁、柱、椽、檩等构造,由于木材的紧缺严重破坏了当地的生态环境,并且,室内厅堂挂有孔子像,如《隋书·高昌传》云:“于坐室画鲁哀公文政于孔子像。”古代西域面对以农耕文明兴盛的华夏文化圈,在丝绸之路的带动下,不可回避地受到当时先进文明的浸染,同时来自西域的歌舞、绘画、食品和家具也对汉地文化产生了深远影响,此处不加赘述。随着丝绸之路新疆境内南线、北线和中线的兴盛,这种文化间的相互交流,在维吾尔族形成之前就体现在多个领域,也影响到后期维吾尔族建筑美学的形成。

中西方文化的差异性形成了两种截然不同的环境美学特征,也是诠释新疆维吾尔族建筑美学归属的依据。以砌体建筑为主导的西方建筑更加关注建筑的几何学数理关系,所追求的秩序美感体现在梁、柱、顶等建筑结构的相互比例关系,以及黄金比在建筑立面和平面布局上的应用。古罗马思想家圣奥古斯丁认为建筑和音乐都基于数字之上,他在《主观的自由》一文中,将造型形式归结为数字的结果,认为:“你凭感官或心灵所把握的任何可变之物,没有一件不被包含在某种数目中。若将数目取去,该物就归于无了。”其次是西方宗教建筑宏伟的体量和室内空间与人的尺度形成了巨大反差,空间所带来的视觉震撼和尺度压迫感,趋向营建永恒的神学空间,促使宗教类建筑的美学特征完全区别于民用住宅的功能性特征。伊斯兰建筑因早期受到拜占庭建筑的影响,可以算是西方建筑体系的旁支。这是由于伊斯兰帝国迅速崛起,部分未及时新建的地区直接把原有基督教教堂改造为清真寺或是将原有的宗教建筑作为清真寺使用,如波斯皇帝在麦达因(即波斯国都泰西封)的穹窿大厅,希姆斯的基督教大教堂。此外,早期的穆斯林在建造宫殿、清真寺时聘用来自希腊、叙利亚、波斯等地的建筑师、工匠和艺人,同时也将西方成熟的建筑技艺和装饰纹样完整地传承到新的建筑形式中。位于叙利亚的大马士革(Damascus)清真寺,建于公元709-715年,是伊斯兰建筑史上第一个大清真寺,就具有明显的拜占庭、罗马教堂风格。中亚地区伊斯兰建筑同样采用了砌体结构,巴西利卡式的厅堂空间规模宏伟,实体的壁面使室内外空间界限清晰,在光影的作用下,建筑的界面性结构具有沉稳的体量感受。从建筑环境来看,中亚伊斯兰清真寺虽然也有围合的院落空间,但礼拜殿仍然承接了西方一点式构图的美学特征,凸显了建筑在视域中的核心地位。建筑与人之间的比例关系,显露了神性空间的营造意图,建筑立面等分的龛形结构所体现出均衡、和谐的秩序美是西方几何数理学在建筑设计中的集中体现。

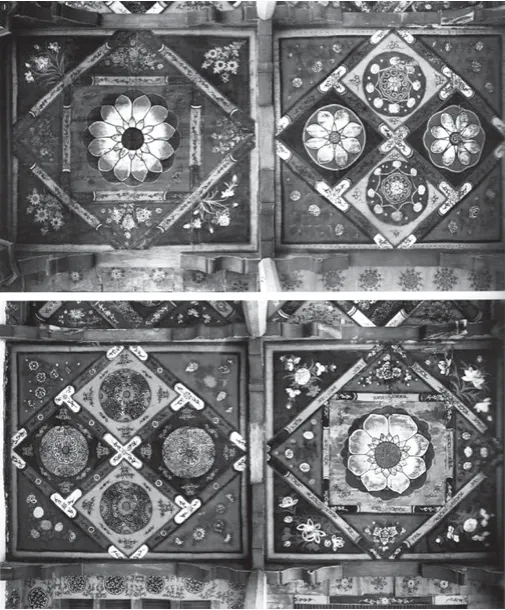

清真寺作为维吾尔族传统宗教建筑在建筑型制和空间模式上,更多地体现了本土地域特征和中国传统美学。现存的维吾尔族宗教建筑多为近现代修建,少数年代久远的可追溯到明清时期,但这并不妨碍我们探究其文化的成因,因为建筑作为文化载体具有相对稳定的特征。维吾尔族传统宗教建筑区别于西方美学影响下的中亚伊斯兰建筑,取决于建筑材料和建造技法融入了汉地传统的美学认同。新疆的土质粘性较大,采用土坯、干打垒、剁泥等生土建造方式,具有良好的隔热和经济效益。因此,采用砌体结构承重的方式并非是受伊斯兰文化的影响,究其原因是适应地理环境与自然气候的选择。新疆本土的汉族、回族等民居建筑同样有采用砌筑的建造模式,不同的是,在信仰和中华文化因素的催动下,清真寺形成了“宣礼楼”与“礼拜殿”的双重文化组合方式。如入口宣礼楼的穹隆结构和装饰艺术,具有明显伊斯兰建筑的建造模式和几何形图案风格,但院内的礼拜殿建筑与中亚清真寺相比风格迥异,以艾提尕尔清真寺为代表的宗教建筑在美学特征上显然融入了东方美学因素。与入口建筑不同的是院内的礼拜殿采用平顶、柱、梁、椽等中式传统木质建造。一方面,屋檐下的外廊空间弱化了室内外空间的边界,丰富了建筑体量的虚实对比。另一方面,建筑的高度受到木材和建造技法的限制,内部空间与人的比例更加和谐,两者都是中国传统建筑美学营建的主要原则。其次,礼拜殿的建造与当地民居如出一辙,没有采用穹隆、拱圈等宗教建筑的标志性结构。与此相同的是,中国传统建筑的民居与寺庙、道观、祠堂等风土建筑之间也没有相互区别的建造模式,中式建筑只在屋顶的形式上受到等级的约束,但民居在形式上所采用的悬山和硬山顶与寺庙等建筑如出一脉。李泽厚认为:“与古代希腊、伊斯兰和哥特式建筑主要是用来供养神的庙堂不同,中国传统建筑的主要形式是宫廷建筑,是为活着的人服务的,因此,其内部空间是入世的,是与世间生活环境联系在一起的。不像西方教堂建筑……中国传统建筑的内部空间设计不是为了获得某种神秘、紧张的空间,或者让人产生对神的敬畏。”是否从建筑符号、建筑尺度区别宗教建筑和民用建筑,体现宗教建筑的神性空间是东西方人本主义环境美学的分水岭。也是判断维吾尔族建筑艺术趋向汉地美学特征的依据。(图1)

图1 艾提尕尔礼拜殿

二、佛教装饰的遗存

建筑装饰是民族文化载体的依据,其表现形式可分为两类,即由独特建筑结构形成的符号语言和附着于建筑结构上的各类装饰图案。中国的木构架式传统建筑形成以屋顶为特色的建筑体系,以雕刻、彩绘为主的建筑装饰也主要依托于各类建筑构件,故有“雕梁画栋”之称。随着丝绸之路向西延伸至塔里木盆地,在当地自然气候的影响下,传统民居的屋顶结构也由双坡顶、单坡顶转向维吾尔族传统民居的平屋顶。在喀什、库车、吐鲁番等地区的城镇聚落中,采用高墙、小窗的民居样态隔热、阻拦风沙,形成院落内部小气候,这也造就了丰富的雕刻、彩绘等建筑装饰“藏”于院落内部的现状。其主要的建筑装饰表现在屋顶的木制结构上,如:“室内天花藻井、廊下的主副梁、雀替、垂花和柱体;以单独纹样装饰壁龛、门饰。这些表现手法多样,雍容华贵的各类装饰纹样,既有伊斯兰文化视觉艺术形态的积累,又是汉地文化西渐的佐证。”

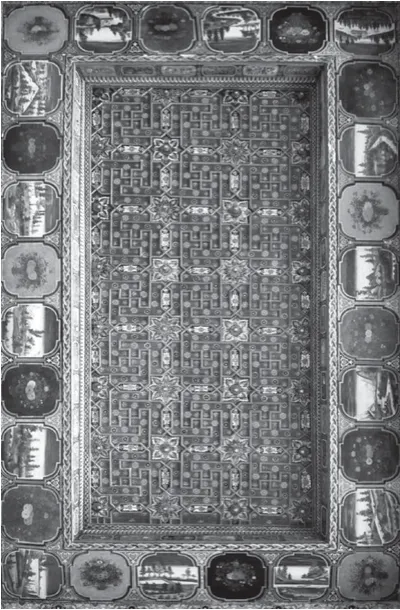

相对建筑而言,装饰的信息量更为庞杂,很多纹样都经历了“图案描绘”至“图案符号”再到“图案装饰”三个环节的演变过程,然而这个看似简单的过程都汇集着历史的沉淀和民族的审美特征。比如说,图案源自创作者对周围自然世界的描绘,具有本土性和地域性特征;当图案走向符号化,能够代表或象征某种事物时,则具有一定的社会属性或文化属性。在西方建筑体系中,建筑装饰的手法非常多样,但常离不开几何学因素,如卷草文,西方重在描绘茎脉的骨骼,而中国则侧重渲染植物的花与叶。西方的建筑装饰图案表现华美,但未曾发现建筑装饰存有隐喻和伦理因素。首先是藻井。藻井古称“室中雹”,简称“中雹”,古制“中雹又是祭祀的所在,为了表示建筑的尊贵起见,正好用藻井来装饰。中雹之名井是因为它像井,而井上加藻纹饰样所以叫藻井”。在东汉时期的沂南汉墓中就已经出现,《风俗通》记载:“‘东井’皆井宿,二十八宿之一……汉书天文志云:‘东井为水事。火入之,一星居其左右,天子且以火为败。’殿堂象东井形,刻作荷蔆。蔆,水物也,所以厌火。”有学者认为“‘藻’是水生植物的总称,而藻井中所绘制的图案多由荷蕖、莲花组成,故喻有防火之意”。藻井作为东方建筑的“穹隆”结构,肇始于汉魏之际,后经过唐、宋等朝代的技术完善,品类丰富,成为中国宫殿、坛庙、寺庙等传统建筑的代表结构之一,是象征建筑级别的装饰结构,受到礼制约束。藻井的种类很多,在新疆常见的一种与沂南汉墓相同的斗四藻井,结构为多层方形套叠结构,每上一层套叠的木方都旋转45度,方形缩小,四角起于下层方形边的中点,顶部常为圆形莲花图案。莲花为水生植物,与藻井相搭配寓意非常匹配,都寄托着以水克火避免灾祸的美好愿望。在新疆,藻井已经成为一种托胎于中原传统建筑结构的符号语言,被佛教继承下来,后又在维吾族民居中得以传承。如:“吐鲁番七康湖窟顶藻井与敦煌莫高窟第428窟6世纪的北周彩绘仿木构套斗建筑的莲花藻井,……并没有木构套斗,而是彩绘上去的横梁上加有两层套斗。这种套斗建筑形式,斯坦因称之为‘灯笼式’建筑,并且说在喀喇昆仑东西两边的佛教寺院的天顶藻井都是这种形式。这说明,无论是吐鲁番还是敦煌,这里的佛教石窟藻井彩绘,都是从喀喇昆仑两边佛教寺院的木构建筑以及绘有莲花的藻井,连同木构形式一起仿照绘制的。”以物喻事,是中国传统建筑雕刻、彩绘等装饰的独特表现手法。除此之外,我们还在相关的考古文献中发现一些莲花建筑装饰图案,如斯坦因在《古代和田——中国新疆考古发掘的详细报告》中的描述:“装饰主题与犍陀罗浮雕最为相似。形状与紫色大铁线莲(Clematis)极为相近的四瓣花是雕刻中最常出现的图案,……八瓣莲花显然是印度式的,而前镶板中央的装饰连同它程式化的果实(石榴)和叶子。”在调研中发现当今的维吾尔人对屋顶藻井、莲花纹的文化内涵知之甚少,但其形式在维吾尔民居中得以传承。中原建筑文化的西传,后经佛教转承当地,是唯一可以解释为什么维吾尔民居中会出现中原的藻井建筑结构,以及绘制非本土世生植物——莲花纹。(图2)

图2 莎车王陵清真寺

其次是“卍”字纹。“卍”字纹,起源于雷电、漩涡、太阳崇拜等多种观点,当“卍”在佛教艺术中得到了符号化的升华,成为佛教造像仪轨中三十二相之一(也是八十种好之一),在《长阿含经卷》《大般若经卷》等佛教经典中都有佛像“卍”纹样的记载。此时的“卍”符被具有相同信仰的社会群体接受并加以推广,回归到装饰图案的应用视野中。在对新疆皮山县吐尔地·阿吉庄园(建于清朝末年)的调研中学者发现:“其建筑形式属本地传统建筑,但内部装饰多为汉风。无论是梁檩彩绘、天顶藻井,装饰以云头如意图案、回文图案、卍字不到头图案、卍寿图案。”在东疆建于清朝同治十年(1871年)的吐鲁番回城,“卍”符也常常被应用到建筑装饰中。在我们访查中了解,当地居民并不知道“卍”符的具体含义,也不知道为什么会选用这个符号作装饰。当这些带有佛教信仰特征的“卍”符号,被当作“图案装饰”,从刻意应用到无意识地继承,频繁地在维吾尔族传统民居的藻井、檐口和家具中出现,历史的烙印便深深地印在了这片土地上。(图3)

图3 阿帕克霍加墓清真寺“卍”纹藻井

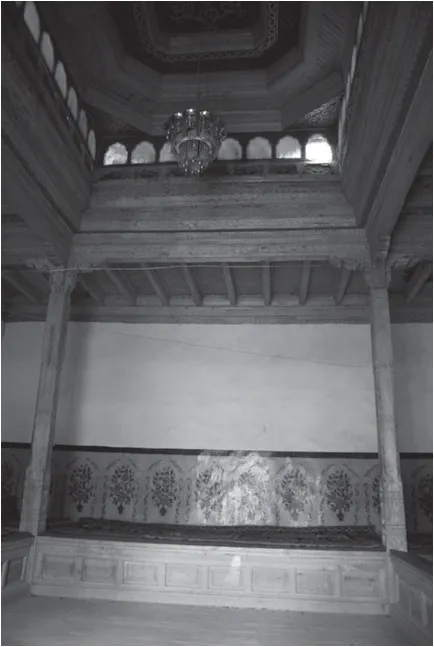

三、民居型制的地域性

影响民居型制主要有两个因素,即“文化因素”和“地理因素”,地理因素包含气候、环境、地质等,又从建造技艺和空间组合两个方面,作用着传统民居的形成。因此,新疆南北疆自然气候的差异性,也促使了同一民族文化下的不同民居形态的产生。以和田地区的“阿以旺”式民居为例:“阿以旺”是新疆和田地区典型的民居形制,被称为“明亮的房子”或“大房子”,原指民居内部由木质结构搭建的高大方形主厅,后将具有此类空间的民居统称为“阿以旺式民居”。主要特征是主厅宽大,正中间顶部设有多层方形木质藻井,藻井突出屋顶的首层四周侧壁,安置一圈窗户用于室内采光(窗户前常挂有透光的帷幔)。围绕藻井下沿是一圈实木雕刻柱体,柱体与四周墙体之间为实木密椽吊顶,下部空间为土炕或砖砌炕,三面抬高的炕床把中间空地围合成了厅堂。精美的实木雕柱体和藻井形成了统一的纵向空间体,成为“阿以旺”空间的主要视觉焦点,在与周围光线的对比下厅堂错落有致,透过帷幔的阳光烘托了藻井垂直空间的装饰氛围。厅堂为室内交通枢纽,两侧常连接走道通向不同的生活空间,在平面上构成“∩”“H”形等布局形式。在走道的中央或交接处的顶部,还会设置小型木质藻井为走道采光,其相连的起居室、厨房、卧室、浴室和库房,又形成了不同的组合模式,如:客室、冬卧室和卧室组成的客室(沙拉依)空间单元,由外间、前室和走廊组成的前室(代立兹)空间单元,集茶室、冬室和厨房于一体的冬居室(阿西哈那),以及由代立兹、米玛哈那和阿西哈那共同组成的米玛哈那空间单元(图4)。

图4 和田“阿以旺”式民居

“阿以旺”民居的地域性体现在空间型制和装饰结构两方面。和田位于塔克拉玛干沙漠南缘,属于暖温带极端干旱荒漠气候。日照时间长(年日照时间达2500-3500小时),降水量少(平均降水量150毫米左右),空气干燥,每年春季四至五月风沙弥漫,历年各月沙暴日数在28—52天(一年风沙天气高达260多天)。因此,“阿以旺”式主厅在风沙来袭时可满足当地居民的日常活动和劳作。从楼兰、尼雅等古遗址的资料看,和田的阿以旺式民居形制“至少在3世纪之前就已是当地土著民族喜用的民居形式”。斯坦因在他所著《西域考古记》中记载楼兰城中就有阿以旺式民居,如:“有一似乎供仆人用的小室,小室之外连一大室。大室二十六英尺见方,三面有一隆起的灰质平台……现存八根柱子,排成方形,显出中间地方以前曾有一隆起的屋顶,为通光透气之用,和近代的大房一样。遗址中其他处居室的建造和地位,我不久就都熟悉了,这和现在各腴壤中所流行的家庭布置,异常相像。”除了空间型制外,“阿以旺”民居的室内装饰结构上也与本土的地理环境密不可分,如“龛”。众所周知,圆拱形壁龛在佛教、基督教和伊斯兰教的建筑中都较为常见,对于砌体建筑或是掏挖形的生土建筑,龛形结构更加符合传统力学要求,其受力原理和建造技法与建筑拱顶近似,同时,壁龛可依据墙体厚度获得储藏空间,用于存放物品或摆放饰品。维吾尔族则采用的是一种两边对称的尖拱形壁龛。在喀什、库车等地区的维吾尔族民居中,壁龛多为常见,一种是主室正壁的壁龛,起到了收纳被褥、衣物的功能,另一种是两侧多层较小的壁龛,其功能等同于中式的博古架,陈列各种餐具、茶具等工艺品。并且壁龛还蜕变形成了“龛形”装饰图案,常用于室内的石膏雕花和室外的砖饰。然而在和田的阿以旺式民居中,由墙体结构壁龛较为少见,装修精美的“阿以旺”式主厅,从屋顶到柱体都布满实木雕刻。无论是装饰还是空间组合完全有别于其他空间,却在四周墙面没有设置壁龛。在室内居室、卧室中,壁龛的数量也远少于喀什等地,多见于木质家具上存有简单的龛形。究其原因,可能是阿以旺式民居的墙体与喀什、库车和吐鲁番的全生土和木骨泥墙生土结构有所不同。受风沙影响,和田当地的泥土含沙量较大,建造房屋的生土取自于周边河道的沉积。由于泥土的物理属性、数量和取材方式存在难度,这也形成了当地采用柱体支撑,柳条(或芦苇等)编织墙体内骨,河泥双面固体,石膏抹面加固的建造方式。因此,柳条内骨的墙体限制了室内壁龛结构的使用。

地理气候对维吾尔族传统民居的影响并不少见,如:维吾尔族民居室内多区别设置冬夏居室。因为在南疆地区可供取暖的资源有限,日常使用成本较高,冬居室常与厨房比邻,冬天居室和厨房可共用取暖资源,甚至形成了一种集茶室、厨房、储物和居室于一体的阿西哈那式冬居室。屋内厨房灶台位于火炕一端,两者之间用矮墙相隔,烧水、做饭与取暖做到了一火两用。与此相反,在东疆吐鲁番地区,因夏季炎热气温较高,夏季厨房常设在室外远离居室的地方,或在楼梯下,或在院落一角。因此,看似风貌质朴、空间独特的维吾尔族民居,其形成的内因并非外来文化的干预,应归属人类生存适应大自然的选择。

四、结语

从现存维吾尔族传统建筑艺术的调研中可以证实,对维吾尔族建筑中的形态、装饰艺术、人居行为的研究,我们可以从不断沉淀的文化基层中清晰地辨别出不同文化的历史渊源,以及多种文化相互渗透的印记。虽然新疆的地域不同程度地汇入了外来文化,但其复杂性在于看似简单的文化更替,并非是以旧换新的单元体替换模式,而是在新旧突变中呈现出的一种相互融合的涵化过程。外来文化的传入并不代表本土文化的消亡,如:“亚历山大试图把希腊文化推向东方各地,但是文化征服却不像希腊远征军攻城占地那样容易;相反,希腊文化在许多方面被东方文化征服,演变成一种融合大量东方文化因素的希腊艺术。”