炳灵寺石窟第169窟过去七佛图像研究

王楠楠(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

“过去七佛”这一概念起源于印度,指的是曾在娑婆世界度众,现已涅槃的七位佛陀,分别为毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛及释迦牟尼佛。印度早期佛教经典已对“过去七佛”有所提及,如《长阿含经》《七佛父母姓字经》等都详细记述了过去七佛的生平。随着佛教的发展,过去七佛成为印度佛教常见造像题材之一,在无佛像时代,印度巴尔胡特佛塔和桑奇大塔的栏楯及塔门上已出现过去七佛象征图像,一般以佛塔和圣树来指代。此后,随着“不设像”原则的打破,佛教开始以人的形象塑绘佛、菩萨,过去七佛图像也随之出现在浮雕装饰板及佛教石窟中,多为过去七佛与弥勒菩萨的组合形式,从数量上来看,过去七佛图像虽非主要造像题材,但是直至公元6-8世纪,印度的佛教石窟中仍塑绘有过去七佛。佛教传入中国后,过去七佛图像和经典也随之传入,两晋时期便已有相关经典的传译,如西晋竺法护译出的《贤劫经》、东晋僧伽提婆译出《增一阿含经》等。过去七佛相关经典的传译,使得佛经中记载的礼拜供奉过去七佛的好处,如帮助禅定、驱除病害、净除业障等广为人知,过去七佛信仰因此日益兴盛,各石窟、造像碑也开始塑绘过去七佛图像。从目前的考古材料来看,中国最早的过去七佛图像遗存见于十六国时期,共有三处,一是出土于新疆、甘肃一带的北凉石塔塔肩雕刻过去七佛与弥勒菩萨图像,二是炳灵寺石窟第169窟南、北壁分别塑绘过去七佛图像,三是新疆克孜尔石窟第47、77窟等早期洞窟中绘制过去七佛图像。其中,炳灵寺石窟第169窟是佛教传入后,中国最早开凿的洞窟之一,洞窟规模较大,窟内图像众多,因此一向是学界所关注的焦点,相关学术成果也很丰富。相较之下,学界对于第169窟南、北壁的两铺过去七佛图像的研究成果较少。但是,此二铺过去七佛图像应是河西及其以东区现存最早的图像遗存,具有代表性,故本文首先考析该窟中过去七佛图像的风格特征及造像原因,然后对比十六国时期过去七佛图像遗存,并对两晋十六国时期,佛教的发展与交流情况进行考察,探究炳灵寺第169窟中过去七佛图像题材的来源。

一、炳灵寺石窟第169窟过去七佛图像概况

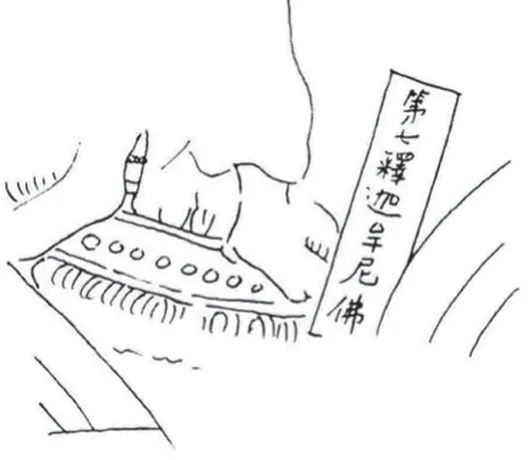

炳灵寺石窟位于丝绸之路南道,第169窟是炳灵寺石窟中年代最早,图像内容最为丰富的洞窟,现存的佛龛及壁画共24处,主要为西秦和北魏时期塑绘,其中西秦时期佛龛22处。窟内保存有两铺过去七佛图像,分别位于南、北两壁,均未有明确纪年,但据学者考证,第169窟的实际建窟时间或许比第6龛龛外造像题记所书的西秦建弘元年(420)更早,因此以公元420年为界,窟内西秦龛像的开凿年代可分为三个阶段,南壁塑绘过去七佛的第23龛约开凿于公元385-419年。此龛内造像为泥塑佛像,现存五尊,其中东起1、2尊顶部存有墨书题记“岁在丙申六月十八清信/张隆目……”。(图1)“丙申年”是后秦君主乞伏乾归在位时的年号,太初九年(396)恰是丙申年,此时期西秦所占领的疆域进一步扩大,炳灵寺石窟所处的位置恰是西秦政权的中心之一,因此这一时间在炳灵寺第169窟开龛也是有可能的。关于第23龛中五身造像的尊格,赖鹏举先生在其专著中曾进行研究,认为这应当是一组过去七佛与弥勒菩萨造像。与之相对的北壁存有时间稍晚的一铺三尊佛像壁画(图2),从其上方佛背光处残存“第七释迦牟尼佛”的榜题来看,原本应为呈“上三下四”布局的一铺过去七佛。这一布局形式在印度也有先例,现藏于台北的印度浮雕过去七佛造像为“前三后四”的排列方式。因赖鹏举先生的论点明确,论据翔实,笔者赞同他的说法,此处不再赘述,仅重点分析保存完好的南壁第23龛过去七佛图像的风格特征与来源。

图1 炳灵寺第169窟南壁23龛过去七佛

图2 炳灵寺第169窟北壁 残存题记

南壁第23龛的过去七佛造像总体保存得较为完好(图3、图4),现存五尊结跏趺坐佛的造型相似,均为磨光肉髻,大耳垂肩,平额且宽度适中,双眉细长,弧度似新月,眼型狭长,眼角略尖,目光似微微下垂,鼻梁挺直;嘴唇厚度适中,嘴角呈上翘趋势;短颈略显粗壮,肩宽,形体较为健壮,着通肩式袈裟,佛衣大面积平涂土红色,呈现出厚重庄严之感;佛陀多持禅定印,身后有彩绘背光。作为开凿时间较早的石窟寺之一,学界对炳灵寺石窟第169窟的造像风格的溯源问题关注颇多,且说法不一,有认为该窟的早期佛造像主要是受犍陀罗风格影响,也有持秣菟罗影响说,或二者兼有,其后随着考古调查的推进,还有西域及汉地影响说、北凉及后秦影响说等。若从第169窟南壁第23龛残存五坐佛的造像特征来看,笔者认为是更多地受到秣菟罗艺术影响的同时,接受了来自本土审美艺术的影响。首先,相较于犍陀罗佛教艺术偏重写实的希腊化风格,秣菟罗佛教艺术更具有印度本土化的特征,第23龛五身佛陀的僧衣都采用阴刻线来刻画衣褶,使衣料呈现出轻薄贴体的特点,这与印度秣菟罗造像中表现的“薄衣贴体”的僧衣极为相似,应是受到了秣菟罗佛造像风格的影响;其次,秣菟罗地区的佛造像一般有较为华丽的背光,如公元5世纪,印度秣菟罗地区的佛立像,背光常以各种装饰填满,第23龛的五坐佛的背光也是如此,在用墨线勾勒的同时,绘制出联珠纹等纹样,施以红、白等色,并通过冷暖的对比强调明快恢弘之感;最后,通过对比可以发现,该铺造像在接受外来佛教造像艺术影响的同时,也兼具地域特色,龛中的五坐佛不再是印度犍陀罗的希腊化风格,或是秣菟罗佛造像中酷似雅利安人的面孔,而是融入了中原北方民族的特征,造像整体所呈现出的是有别于犍陀罗佛造像庄肃威严的状态,转而更加符合本民族的审美情趣,整体静穆慈悲而不失神秘。这是本地的工匠在对佛陀面部进行刻画时,把握画面中的态势,力求在动与静之间寻求平衡点,从而使造像更富有韵味,达到动静相生的效果。

图3 炳灵寺第169窟南壁23龛过去七佛(局部)

图4 炳灵寺第169窟南壁23龛过去七佛(局部)

相较于炳灵寺第169窟南壁第23龛的五身坐佛,北壁的过去七佛彩绘壁画剥落得较为严重,已难辨析其艺术风格。但是,纵观该壁时代相近的壁画,除了印度及西域流行的凹凸晕染绘画方式外,还有部分壁画在用笔和设色上明显是受到了汉画的影响,即在绘制时采用了我国汉晋以来的传统绘画方法,以土红色线条起稿,施以淡彩,最后以墨线勾勒定稿,线条流畅自然,色彩明快,虽笔法简洁,但是所描绘出的形象质朴生动,具有本土艺术特色。此外,从壁画上所绘制的秦地僧、菩萨、汉地妇孺具有的鲜卑族特色装饰以及表现手法等来看,第169窟的佛教壁画也反映出了民族特色和时代特征。当然,由于工匠绘画水平的不同,窟内小部分壁画的风格较为稚拙,造型较为松散。

综上,总体来说,炳灵寺石窟第169窟的过去七佛图像更具秣菟罗造像艺术的特点,但也并非一味照搬,而是融合了符合本民族及地域的审美习惯,将民族的传统艺术技法与外来的艺术形式相融合,形成了具有民族特色和地域特征的中国早期佛教美术风格。

二、炳灵寺石窟第169窟塑绘过去七佛图像缘由考

炳灵寺石窟第169窟内容丰富,众多造像题材的出现显然有其一定的目的和意义。窟内之所以塑绘过去七佛图像,笔者认为应当与十六国时期盛行的禅观修行有关。“禅”是梵语“禅那”的音译,意为“静虑”,“禅观”则是指通过深入观想某一对象,澄心静虑,获得真智及达到证悟的修行方式。佛教传入中国后,随着印度僧人来华以及禅经的大量传译,禅法得到了较快的传播与发展,坐禅观像也逐渐成为汉地佛教的重要修行方式之一。两晋十六国时期,禅经被大量译出,如东晋佛陀跋陀罗译《观佛三昧海经》,后秦高僧鸠摩罗什译出的《禅秘要法经》《坐禅三昧经》等。鸠摩罗什作为后秦长安僧团的领袖人物,所译出的禅经对北方地区的佛教发展的影响是显而易见的。与后秦一样,西秦统治者鲜卑乞伏氏笃信佛教,重视译经和禅修,定都抱罕后,常邀请高僧前来传授禅法,并给予很高的地位。可见,十六国晚期,北方地区佛教禅观思想的盛行,使得北方地区开窟造像活动随之兴盛,这一时期许多石窟的开凿都与禅法的盛行有所关系,炳灵寺石窟也不例外。

首先,据《水经注》《法苑珠林》的记载,炳灵寺石窟周遭环境清幽,这首先符合了禅观的需要;其次,第169窟又名天桥南洞,是一个接近椭圆形的不规则溶洞,位于峭壁之上,距离地面约有40米,从该窟所处位置以及环境来看,这里更像是为僧人修建的禅窟,适合僧侣远离人群进行禅修;最后,窟内的造像题材大多可以作为禅观对象,以存有墨书题记的第6龛为例,龛中主尊为无量寿佛,其背光中绘制了化佛、莲花、伎乐天等图像,这与佛教禅观经典有较为密切的关系,应是在禅观盛行的情况下产生的。此外,169窟中存有大量造像题记,其中不乏当时有名的佛教禅僧,如“大禅师昙摩毗”“比丘道融”“比丘慧普”等,其中“大禅师昙摩毗”应是指“昙无毗”,《高僧传》中有高僧昙摩毗“领徒立众,训以禅道”的记载,后秦禅僧玄高也曾同昙摩毗学习禅法,且同窟的第12龛中还存有禅僧法显等人的供养像,由此可见炳灵寺石窟开凿伊始,便已是修禅圣地。

可见,重禅观、修建禅窟是十六国时期北方佛教的特点之一,造像、观像、礼拜、供养等都是禅僧修行的方式,因此,炳灵寺石窟第169窟中过去七佛造像自然也可作为禅观对象。据佛经载,过去七佛正是禅观礼拜的对象之一,如东晋佛陀跋陀罗所译的《观佛三昧海经》中言明观想过去七佛后,能够得见过去七佛,得到加持,且能够见到弥勒;后秦佛陀耶舍所译的《四分律比丘戒本》《四分律比丘尼戒本》中要求僧人诵戒时,要礼拜过去七佛,从而忏悔业障,且有利于持戒;《禅秘要法经》中说过去七佛能够为修行之人正名知见,只要忏悔,过去七佛还会为禅修者解说妙法;《治禅病秘要法》中则说禅修之人如果受到外物所干扰而无法安定心神,可以称念过去七佛名号,以安定心神。因此,在窟中塑绘过去七佛图像,一方面是由于过去七佛可作为礼忏的对象,僧俗可通过观过去七佛从而忏悔业障,而忏悔业障正是禅观修行的前提,因此坐禅之前,先观想过去七佛,能够安定心神,更快地进入禅定的状态;另一方面,过去七佛作为禅观对象时,僧俗通过禅观礼拜,不但能够使过去七佛现前做证,日后还能往生兜率天,得见弥勒菩萨。基于此,炳灵寺石窟第169窟内中出现过去七佛这一造像题材应当是在十六国时期,禅法盛行的背景下,出于习禅的需要而造,供僧人坐禅观想礼拜。

三、炳灵寺石窟第169窟过去七佛图像溯源

印度过去七佛图像约在两晋时期传入中国,最初主要见于文献记载中,直到十六国时期,克孜尔石窟、炳灵寺石窟及北凉石塔中出现过去七佛图像。因此,要探究炳灵寺石窟第169窟中过去七佛图像题材的来源,首先需考察十六国时期遗存的过去七佛图像,从而更好地讨论这一问题。北凉石塔共14座,分别出土于甘肃及新疆地区,部分石塔存有纪年,其中最早的为承阳二年(426)的马德惠塔,最晚的为太缘二年(436)的程段儿塔,其余无纪年石塔雕刻年代应与纪年塔的时间应相差不远。14座石塔塔肩都刻有过去七佛与弥勒菩萨像,部分石塔镌刻过去七佛名、发愿文及佛教经文。北凉石塔塔肩雕刻“七佛一弥勒”图像应是受到了印度的影响,从印度过去七佛图像遗存来看,过去七佛多与弥勒菩萨相组合,一般表现为过去七佛与弥勒菩萨横向并列,弥勒菩萨位于过去七佛一侧的形式,如白沙瓦博物馆收藏“过去七佛与弥勒菩萨像”装饰板底座(图5),因残损现存五身佛陀,造型相似,皆为立姿,面形长圆,高鼻深目,波状发,着通肩大衣;弥勒菩萨半披发,戴璎珞、项圈等饰物,单手持净瓶;现存于英国Victoria&Museum博物馆的“七佛一弥勒”浮雕装饰板(图6),同样为横向排列的八身立像,最右为弥勒菩萨,菩萨头戴花冠,手持净瓶。北凉石塔塔肩雕刻的过去七佛与弥勒菩萨像皆为坐像,这与印度流行的立姿有所区别,但是总体上较为相似。以酒泉出土的公元428年的高善穆塔为例(图7),过去七佛与弥勒菩萨横向排列,弥勒菩萨位于最右侧,与过去七佛中第一身佛陀相接,从这一布局组合形式能够看出来受到印度“七佛一弥勒”图像的影响,即二者皆表现为过去七佛与弥勒菩萨横向排列,弥勒菩萨位于最左或最右侧,只是由于佛塔形制的限制,北凉石塔的“七佛一弥勒”图像呈环形,首尾相连(图8)。此外,印度佛教艺术对北凉的影响,从北凉石塔的过去七佛与弥勒菩萨的造像风格也可看出,过去七佛面相方圆、磨光肉髻、宽肩短颈;弥勒菩萨高鼻深目、头戴宝冠、半披发、佩璎珞等饰物,整体上与印度笈多时期的造像较为相似。

图5 “过去七佛与弥勒菩萨像”装饰板底座 白沙瓦博物馆藏

图6 犍陀罗“七佛一菩萨”装饰板底座(编号IM.71-1939)英国Victoria& Museum博物馆藏

图7 酒泉高善穆塔 公元428年

图8 酒泉高善穆塔(拓本)公元428年

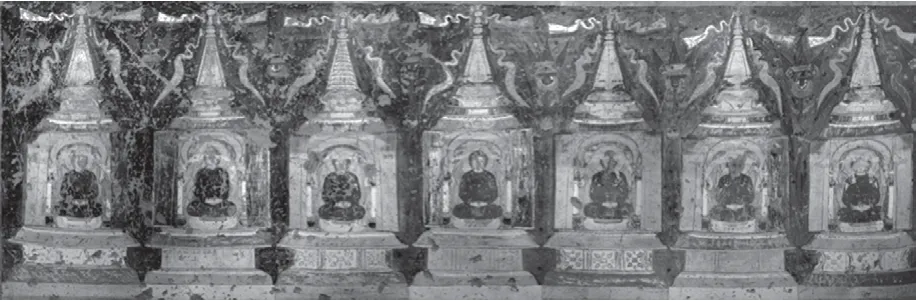

克孜尔石窟位于古龟兹地区,约开凿于公元3世纪末,盛行于公元4-5世纪,学界对于克孜尔石窟分期及洞窟的开凿时间存在不同看法,目前对克孜尔石窟进行年代分期研究的有德国学者格伦威德尔、勒柯克、瓦尔德施密特、柏林艺术馆馆长雅尔狄茨教授、北京大学阎文儒教授、北京大学宿白教授等。至20世纪80年代,我国开始尝试使用碳十四的测定方法对石窟进行分期考证,新疆龟兹石窟研究所综合历年来的研究成果,结合碳十四的测定数据,形成了新的年代分期意见,本文主要依照新疆龟兹石窟研究所以及克孜尔石窟碳十四测定数据汇总表的结论。克孜尔石窟共有8个洞窟内出现过去七佛图像,其中第47、77、114、38窟的开凿时间较早。第47、77窟已残损,据考,主、后室壁面原塑有过去七佛像。保存较好的第38窟过去七佛图像绘制于主室的甬道壁面上,其中南甬道南壁与西甬道南壁的壁画为一个整体,是一列七幅坐于塔中的禅定佛,北甬道北壁和西甬道北壁组合起来为一列七幅的塔中坐佛,部分残损,有改绘痕迹。这一布局形式与印度浮雕装饰板、北凉石塔中的过去七佛图像较为相似,都为横向并列排列,最大的区别在于过去七佛被置于佛塔之中,应是传入中国后的新形式。事实上,佛塔自印度便有代表“涅槃”的含义,在巴尔胡特佛塔及桑奇大塔上已出现以佛塔指代过去七佛的形式,因此将已入涅槃过去七佛置于佛塔之中也是合理的。此外,该铺过去七佛形象较为相似,均结跏趺坐、面相椭圆、着通肩大衣、持禅定印,且画面敷彩,整体风格受印度犍陀罗造像艺术影响的同时,也融入龟兹本土的特点(图9)。

图9 克孜尔38窟 甬道壁面过去七佛局部

综上,十六国时期的过去七佛图像主要分布在新疆及甘肃地区,克孜尔石窟早期洞窟中过去七佛图像更多接受来自印度犍陀罗及笈多佛教艺术的影响,这与龟兹地区的所在位置,以及当地民族混杂,自中亚而来的僧俗较多有关。相对而言,第169窟与北凉石塔具有较高相似性,这同西秦和北凉政权相邻,且都属丝路沿线,极大地便利了僧众的往来,有利于佛教艺术的传播。但是,值得注意的是,这三处遗存从年代上看,炳灵寺石窟第169窟和北凉石塔的纪年较为清晰,炳灵寺石窟第169窟时代较早,北凉石塔稍迟,克孜尔石窟存有过去七佛图像的早期洞窟无明确开窟时间,据前贤的研究成果来看,其年代下限或与北凉石塔相近,或稍迟;从地理位置上看,克孜尔石窟位于新疆拜城县,北凉石塔除两件出土于新疆吐鲁番外,其余均出土甘肃地区,炳灵寺石窟则位于甘肃永靖县,方位上由西向东,逐渐接近中原地区。若按照北传佛教传播路线,印度佛教出中亚,越过帕米尔高原,到达西域一带,随后经由河西走廊,影响至中原地区,那么,位于新疆的克孜尔石窟及出土于新疆、甘肃一带的北凉石塔应更早的接受来自印度佛教艺术的影响。然而,炳灵寺石窟属甘宁黄河以东区,从地理位置上看,并非丝绸之路前站,也不是河西地区与西域接壤的最前端,但是,该石窟中过去七佛图像出现的时间与北凉石塔和克孜尔石窟较为接近,甚至更早。因此,炳灵寺石窟第169窟中过去七佛图像题材的来源便成为值得探究的问题,笔者认为第169窟的过去七佛图像是更为直接的受到来自东晋佛教、后秦长安佛教的影响。

首先,十六国时期,政权林立,少数民族政权各自为政,当权者出于种种原因,大多笃信佛教。西秦政权为鲜卑族建立,虽为少数民族,但是对佛教很是尊崇,其领土内佛教活动极为兴盛,作为一个存在时间不长,国力不算强大的政权,西秦佛教之盛,一是因为其扼住了中西交通的要塞,作为佛教传入的中转站,自然会受到佛教思想的影响;二是因为受到了后秦长安佛教的影响。长安曾是周、秦及汉时的都城,在前秦时期已成为佛教译经重地,后秦建立后,其政权羌族姚氏崇佛尤甚,虽国祚较短,但是后秦长安佛教僧团的形成及兴盛的译经事业都为中国佛教的发展做出不小的贡献,这也使长安一举成为北方地区的佛教中心。换言之,后秦长安作为当时的政治经济中心,其佛事之盛为佛教的传播与发展提供了极大的推动力。这也使得其余各国多将后秦佛教视为正统,长安佛教经典、思想和艺术也自长安向四方辐射,西秦佛教自然也会受到影响。事实上,据史书记载,西秦与后秦颇有渊源,二者相邻,西秦政权曾几次臣服于后秦,后又叛出,并掠夺其民众,这批人里不乏佛教僧俗及工匠,这自然会使长安的佛法传入西秦。再者,后秦政权覆灭后,西秦占据秦陇一带,佛教造像中心因此从麦积山向炳灵寺石窟所在的小积石山转移,加之长安僧众也纷纷前往西秦避祸,其中包括玄高、道融、昙无毗等,这些高僧几乎都曾在小积石山停留,因此,炳灵寺石窟第169窟中出现了较多来自长安等地的僧侣留下的造像题记,凡此种种无不为西秦带来了后秦的佛教文化及石窟造像模式。

更为重要的是,佛教思想的传播以及造像题材的选择实际上都离不开佛教经典的传译,而后秦长安作为译经中心,译出的经典以各种渠道传入西秦。因此,第169窟在选择造像题材时,势必会受到当时流行的佛教经典的影响。有学者在考察第169窟西秦塑像与壁画的风格渊源时,也曾提及这一问题,认为窟内的许多题材的产生都得益于东方译经事业的发达,最为典型的是B4壁画中的十方佛。无独有偶,第169窟中出现过去七佛题材同样与后秦长安译出的经典有关,据笔者统计,作为佛教译经中心的后秦长安,共译出过去七佛相关经典近二十部,如后秦佛陀耶舍译《长阿含经·大本经》《四分律比丘戒本》、后秦鸠摩罗什译出的《禅秘要法经》等,都宣扬了过去七佛所具有的功德好处。相关经典的译出与传播自然会带动过去七佛信仰和图像的流行,并成为塑绘过去七佛图像的依据。因此,第169窟作为佛教禅窟,在过去七佛相关经典大量传入的情况下,选择有助于禅观的过去七佛作为造像题材,显然是符合情理的。

其次,要溯源炳灵寺石窟第169窟中过去七佛图像,还有一点不容忽视,即东晋对后秦佛教的影响。过去七佛信仰及图像在东晋时期已开始传播,第一,东晋时期已有过去七佛相关经典的传译,如东晋佛陀跋陀罗译出的《佛说观佛三昧海经·念七佛品》《治禅病秘要法》、东晋帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶摩尼罗亶大神咒经》等;第二,两晋时期已有过去七佛题材的艺术创作及造像的出现。据载,西晋画家卫协擅作道释画,曾绘制《七佛图》,虽实物已无存,但是《历代名画记》中记载了顾恺之对《七佛图》的品评,南北朝时期的孙畅之在《述画记》中对此也有记述。且按照文献资料记载,东晋时期还出现了过去七佛龛堂及造像,南朝僧宝唱所著的《比丘尼传》中《北永安寺昙备尼传六》载:

此段记载中的“泰元”为东晋年号,由此可以推断,至迟在东晋太元二十一年(396)左右,比丘尼昙罗遵从帝王的指派,在其师昙备圆寂后,接任北永安寺,帝王为她另造了宝塔、讲堂、卧佛以及七佛龛堂。另,《续高僧传》中卷八《慧远传》还记载了东晋高僧释慧远梦见七佛八菩萨像的事迹:

由此可见,虽两晋时期的遗迹多无存,但是可以肯定的是,至迟在东晋时期,已有过去七佛信仰及图像的流传是毋庸置疑的。作为同样崇佛的政权,后秦与东晋虽南北对峙,但是在佛教上的交流极为频繁,一方面是前、后秦政权交替,战乱频发时,便有大量僧人因避难前往东晋;另一方面,后秦立国后,东晋高僧慧远与后秦长安僧团领袖鸠摩罗什各为南北两地的佛教领袖,彼此之间时有交流,两地僧众也经常往返学习,或互相传阅译经和著作。因此,鉴于后秦与东晋的交流,以及长安所处的地理位置,后秦佛教一定会受到汉晋文化的影响,那么,两晋时期就已经流传开的过去七佛经典及图像自然也会影响后秦,这或是后秦时期译出了众多过去七佛相关经典的原因之一。此后,后秦长安作为当时的政治、佛教文化中心又影响了西秦佛教。总的来说,东晋及后秦长安佛教对西秦佛教的影响是极为深远的,炳灵寺西秦第169窟南、北壁出现过去七佛图像题材,展现出中西融汇的艺术风格,应是更直接的接受了来自东晋及后秦长安佛教艺术。

结 语

过去七佛信仰及图像自印度传入中国后,从十六国起,直至明清仍有塑绘,是中国佛教造像的常见题材之一。炳灵寺石窟第169窟南、北壁塑绘的过去七佛图像是中国最早实物遗存之一,颇具代表性,对这一图像的考察及研究,既能够明确其造像原因及来源,又有利于理清十六国时期过去七佛图像的传入与传播情况。首先,十六国时期,佛教禅观活动兴盛,第169窟中出现过去七佛图像,其目的应是为僧侣提供禅观礼拜的对象;其次,通过对比印度和十六国时期过去七佛图像遗存,可以发现第169窟保存较好的南壁过去七佛图像是在受到印度秣菟罗艺术影响的同时,又融入了中国本土的塑绘手法及审美情趣;最后,关于该窟中过去七佛图像的来源问题,考虑炳灵寺石窟所处的地理位置、窟内过去七佛图像塑绘的时间、东晋和后秦长安佛教过去七佛相关经典及图像题材的流行与传播,第169窟的过去七佛图像应是更直接地受到了东晋及后秦长安佛教的影响。