祖堂大火后髡残的艺术活动与交游考①

景 杰(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

在《法门依旧有戈矛——祖堂山髡残居所大火考》一文中,笔者考证得出祖堂大火发生于1665年的结论,具体时间为五月十九日髡残赴苏州灵岩寺弘储和尚之召后至初秋从苏州返回幽栖寺之前。幽栖寺僧“瞰其亡,而火其居”。在致郭都贤的信中,髡残表达了内心的痛苦,称自己“依旧是昔时一丝也无底(的)人”。住所被寺僧纵火烧毁说明髡残在寺中最基本的生存需求已成问题,作为曹洞宗东苑系觉浪道盛遗命的嗣法弟子,更是一位以书画艺术活跃于金陵画坛的画僧,髡残的处境引起周围友人及护法宰官的关注应是顺理成章的事,巡抚林天擎就曾于1667年捐资购得寺里华严楼作为其新居。

一、祖堂大火后髡残笔墨风格的变化

实际上,在林天擎捐资购楼前,经历了祖堂大火的髡残在艺术风格上已经出现了若干变化。

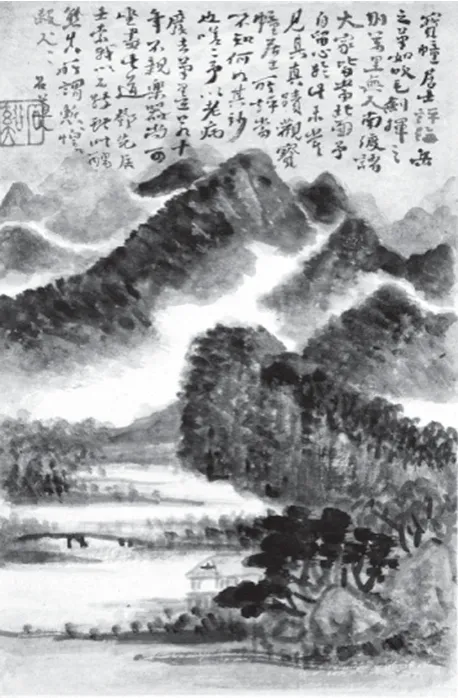

1665年是髡残绘画前后分期的转折点。早期作品中强烈的空间感逐渐减弱,逐步转向以山石堆叠为特征的平面化营造:如1657年的《赤林访友图》、1660年的《苍翠凌天图》、1661年的《黄山烟树图》、1662年的《仙源图》、1663年的《苍山结茅图》、1664年的《云洞流泉图》等。这些作品均为全景式山水,用深远与高远相结合的方法描绘重峦叠嶂之景。画家常用勾云法描绘富有动感的云雾形象,通过云气的虚实掩映与穿插完成各层次间的过渡,从而拉开了画面空间,营造了一个恍如世外桃源的幽深仙境。而后期的作品,如1665年冬十月的《山水图》、1666年的《为绳其居士作书画卷》、1667年的《水阁山亭图》等作品中,画家用大小石块层层叠加的方式刻画山体,又较少使用云雾进行过渡与遮蔽,故画面内容一览无余,虽然依旧是全景式山水,但早年那种虚实相生,重峦叠嶂又缥缈灵动的空间感消失了,取而代之的是细看局部琐碎,远观整体笨拙的画面效果。作品近景与远景的大小差异不大,视觉空间感减弱,趋于平面化。这一特点在其生命最后数年的作品中体现得尤为明显,如1669年的《溪桥策杖图》、1670年的《绿树听鹂图》《雨花木末图》《山水册》等。

在笔墨上,也由早期较多干笔转为大量使用湿笔:如前引1660年的《苍翠凌天图》便是早期干笔的代表作,从勾勒到皴擦均用干笔,通过反复皴擦,再辅以淡墨淡赭渲染,显得画面苍浑一体,生辣异常。而后期作品如前引《为绳其居士作书画卷》 《溪桥策杖图》等大量使用湿笔,笔头含水量较大,用纸又较生,显得水墨淋漓。南京博物院藏1667年作《松岩楼阁图》更是后期湿笔代表作,全画用湿笔在生纸上挥写,不拘细节,至今画面上仍可见生纸特有的笔痕。但是,晚年的髡残也并非完全排斥干笔,若细审前引《溪桥策杖图》《绿树听鹂图》可见画家在最终收拾画面时,使用了焦墨干笔作破笔散锋状在山石凸出部位密集点厾,以表现山石上丰富的苔藓青草,这一方法直接学自王蒙,在其代表作《青卞隐居图》上随处可见。高居翰认为1664年后的髡残作品进入了“衰退”。笔者并不赞同,以干湿笔为例,干笔未必就比湿笔高明。干笔易腻,湿笔则易脏,某种程度上用湿笔作画的难度还要高于干笔。

二、祖堂大火后髡残艺术活动的显著特点

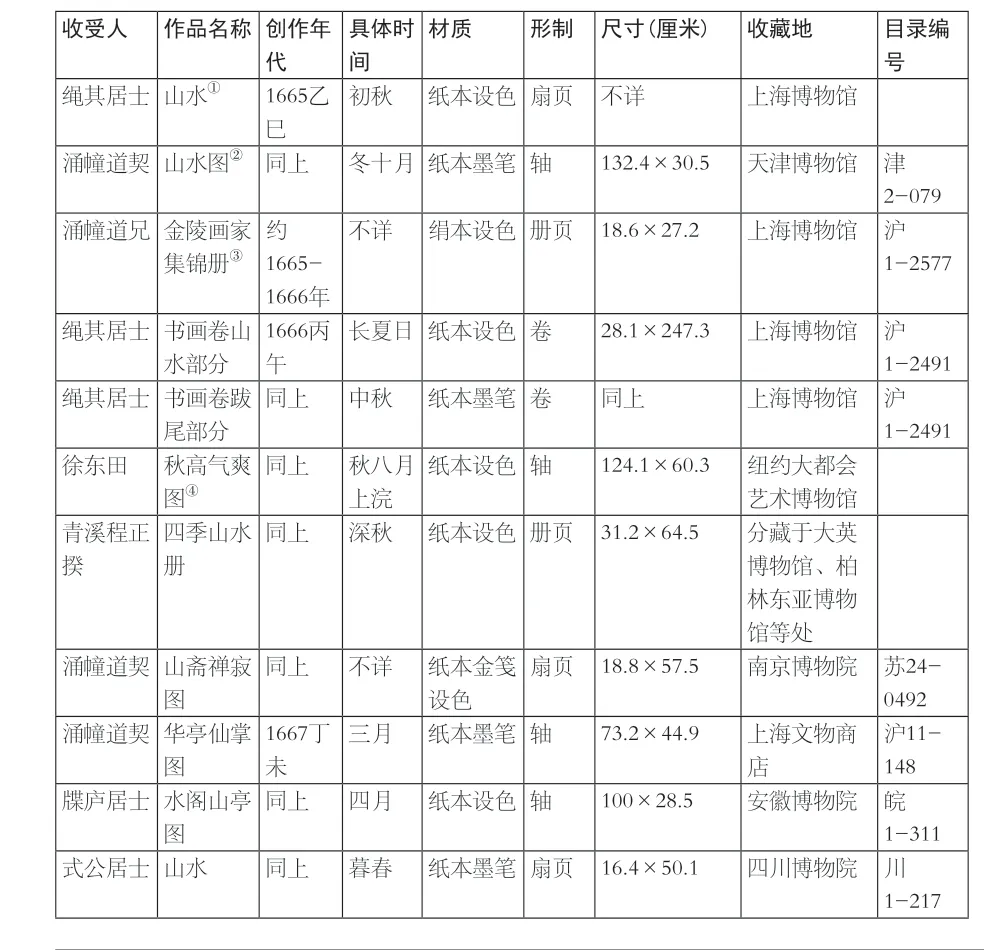

除了笔墨形式上的改变,另一个重要却不曾被学界关注的变化是:祖堂大火后的作品上款中出现了大量的宰官居士、同道友人的名字,这些人成为其作品的收受人或往来题跋的参与人。这一现象在1665年前的作品中并不多见,反映出祖堂大火后髡残艺术活动及交游圈的变化。现以1665年秋祖堂大火为界,将之前与之后创作的带有受画人名款的作品集中整理并制表如下:

表1 祖堂大火前有受画人名款的作品汇总表

通过上面两表的对比,至少有三点值得关注:

第一,祖堂大火前是髡残的艺术创作高峰期,可信为真迹的有纪年存世作品大约为六十件,其中明确标明受画人的仅有九件,不到二成。大量的没有标注受画人的作品多作于“借云关中”“借云阁”“大歇堂”等地点,很有可能是用于自己玩赏或寺内悬挂,王士祯、方文等人入山拜访髡残不遇时有“小坐呈剑堂,观石公书画”之语可证。而大火后可信为真迹的有纪年作品仅二十余件,其中明确标明受画人的却高达十九件,占八成以上。说明大火后髡残的艺术创作主要围绕人际交往活动展开,或者说大火后的人际交往与其艺术创作活动之间的关系极为密切。

第三,表2中绝大多数上款人在1665年以前的作品中几乎从未出现过,有些人的名字在髡残所有存世作品中仅出现这一次。说明这些人与髡残的交往应始于大火之后,可能正是“祖堂大火”这一事件成为髡残结识诸人的契机。顺着这条思路演绎,则作画或受画的一方甚至双方都不同程度带有一定的功利性。根据当时友人对髡残的评价,通常认为他不轻易应人,连同处一寺的僧人向他索画都很少答应。髡残亦自称“生平好嬾,畏应酬人事”。一个与人交往尚且不太热衷的人,对自己的作品又非常矜慎,为何会给这些可能相识不久的人赠画?合理的解释是双方的交往带有应酬性,互相从对方那里获得了自己需要的东西。

表2 祖堂大火后有受画人名款的作品汇总表⑤此表所收录作品绝大部分为中外各大博物馆的藏品,私人藏品除极少数已获得学界和收藏界普遍认可如香港至乐楼藏《雨花木末图》之外,其余均未收入。

①此画未在《中国古代书画目录》中著录,载于中国绘画研究季刊编辑部编.朵云[J].1987(15)刊首彩页.②此画又名《松阳共话图》,见天津博物馆编.天津博物馆藏绘画[M].北京:文物出版社,2012:200(第96图).③此件册页有多位画家龚贤、樊圻、大云、髡残、武丹、萧云从等。萧云从、大云等落款为涌幢道兄、涌幢道厚等,时间最早为乙巳(康熙四年1665),最迟为丙午(康熙五年1666)。④(美)翁万戈编.美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选[M].上海:上海人民美术出版社,2009:273.

笔者认为,由于在寺中的生存已出问题,髡残迫切需要得到庇护。从这个层面讲,“祖堂大火”可能是促成髡残与这些宰官居士、道友展开频繁交往的催化剂。在与髡残的交往过程中,这些人既扮演了酬唱人的角色,同时也是髡残的赞助人甚至是保护人。

三、祖堂大火后髡残与宰官居士及道友的交往考

由于材料和笔者学力不足,本文将仅对大火后这些居士、道友的身份及与髡残的交往进行初步探讨。

祖堂大火后助髡残一臂之力的宰官居士首推林天擎。正是林天擎在1667年捐资购得幽栖寺之华岩楼作为髡残的新居,并勒石为记,告诫寺僧及入山大众严守清规,无携荤血。考林天擎:

顺治四年(1647)林天擎任江宁知府;顺治十一年(1654)二月由湖广左布政使升湖广巡抚;十三年(1656)十月降职;十六年(1659)正月任云南巡抚;十七年(1660)正月革职;十八年(1661)六月任延绥巡抚。康熙元年(1662)七月转南赣巡抚;四年(1665)清廷裁南赣巡抚,被免职;七年(1668)正月再任湖广巡抚,直到九年(1670)因病再次被免职。林天擎长期担任湖广、陕西延绥、江西南赣、云南等省巡抚(即大中丞)职务,是清廷早期重要的地方大员,其第四子即“辽东三老”之一的林本裕。进一步搜检文献可知,林天擎属平西王吴三桂一系,且官声不佳,任云南巡抚时,因贪赃枉法被洪承畴弹劾罢官。髡残愿意接受这样一位长期为清廷服务,同时还与背叛大明,引清兵入关的汉奸吴三桂密切交往的宰官为其护持赞助,确实颠覆了以往的认知。要知周亮工通过张怡介绍与髡残交往时,髡残曾嘱咐张怡:“周栎翁久闻下车矣,不敢以方外人闻问。然此翁具法眼者,自以麋鹿之性,不责于人类,倘或晤问,幸道疏略。”言语之间颇有避匿之意,然而面对林天擎的供养,髡残并未拒绝,而是谢以偈曰:

其实别人的幸福也只是一种表面,关起门来,各人过的日子只有自己清楚,“人无远虑,必有近忧”,也许他没你这样的烦恼,但他肯定有那样的烦恼。日子还得靠自己慢慢过,与其仰望,不如低头好好生活,好好面对,想办法解决。

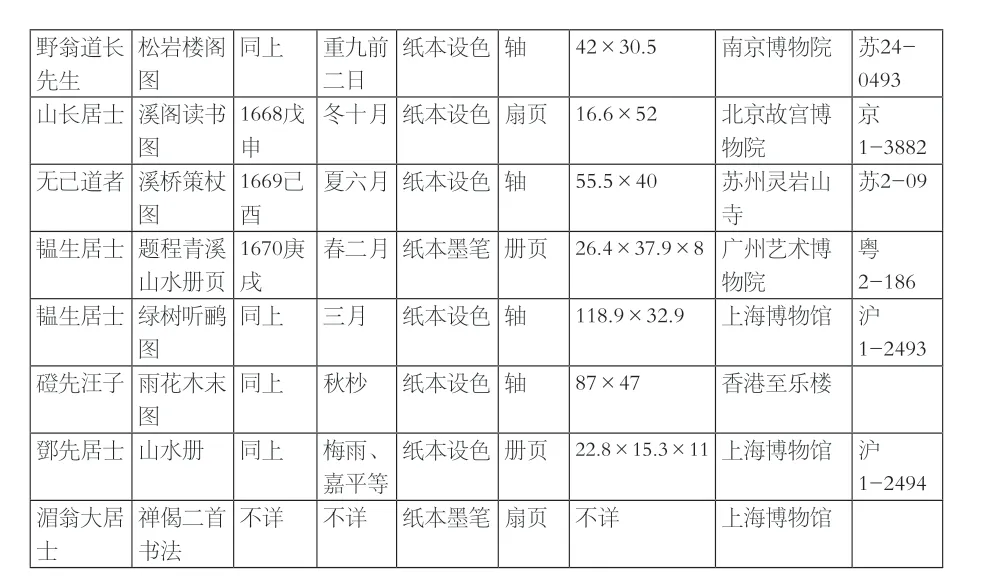

髡残与林天擎的交往记载,除《江宁县志》中所记之外,笔者新发现一处,在髡残1665年春为石隐禅师所作《达摩面壁图》卷后的题跋第五段(图1):

图 1 髡残 达摩面壁图卷后林天擎题跋 日本京都泉屋博古馆藏

张子宁先生认为:“未悉玉礎敬为何人,只知同为方外士。”实际上,玉礎擎就是林天擎,玉礎是他的字。此跋题于丙午小阳,即1666年农历十月,与1667年捐资购楼活动同处于因南赣巡抚被裁撤而候缺的空闲时期。跋文内容俱是禅语,不赘述。跋尾林天擎未署自己的官职,而是在自己的字号前加上了“洞侣”二字,一则表明自己的身份为皈依曹洞宗的俗家弟子,二则通过“洞侣”暗示自己与髡残同为曹洞法侣的亲近关系。这种委婉的暗示无论是对作品的实际拥有者石隐禅师,还是对作品的创作者髡残来说,都可以看作是一种拥有较高社会地位的宰官居士的护法行为。

另一位值得研究的受画人是“绳其居士”,有出版物作“绳具居士”,实误。现存受画人为“绳其居士”的作品共四件,表中收录三件,分别为一张扇页和一张书画连裱长卷。(笔者按:长卷中画作于夏至,书作于中秋,故分列。)署款年代最早为1665年初秋,正是髡残从苏州灵岩寺返回祖堂山之后,故“绳其居士”很可能是髡残遭遇大火后的第一个赠画人。据笔者考证,“绳其居士”姓蔡,且其身份与清初临济宗名僧木陈道忞有关,道忞在《布水台集》中有《为绳其蔡居士叔侄易字莘耒、渭纶》一诗。在此诗后,另有《到白门扫东山海舟慈、宝峰瑄二祖塔(南京东山翼善寺海舟永慈禅师、宝峰智瑄禅师,笔者注)》诗,由此可知“绳其居士”应为南京人。从此人别号“绳其”来看,可能取自成语“绳其祖武”,间接暗示其祖辈可能为官。道忞为叔侄二人改字,反映出与两人的关系非同一般。

道忞因受顺治帝召见,又加封“弘觉禅师”名号,遂成为清初禅宗“新贵派”的代表,处处打压其他遗民僧人势力,在陈垣先生《清初僧诤记》中与道忞有关的僧诤就多达四起。以往学界多认为髡残倾心于遗民僧人一系如继起弘储和觉浪道盛,而对道忞等“新贵派”敬而远之。然而,这位可能与道忞过从甚密的“绳其居士”却能从1665初秋至1666年中秋短短一年之中四次获得髡残所赠书画,频率之高堪称第一。是否有这样一种可能:大火后,“绳其居士”及时出现,利用自己居士身份和人脉关系供养髡残,提供物质和精神上的双重慰藉,获得髡残的接纳和青睐。作为一种回馈,髡残丝毫不吝惜自己的笔墨一再为其作画?

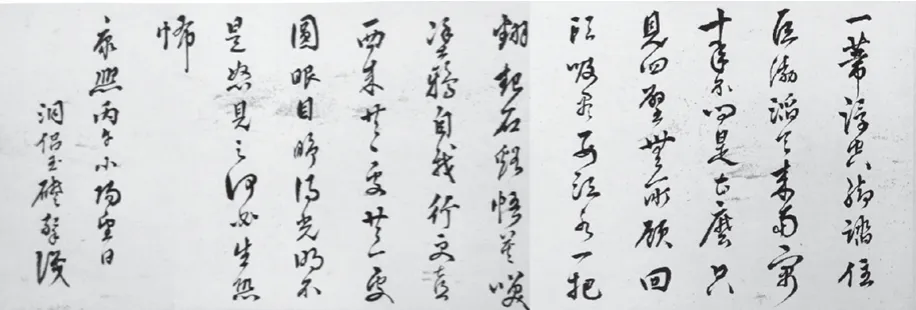

髡残晚年密切交往的居士还有名“邓先”“磴先”或“磴仙”者。笔者所见上款人为“邓先”或“磴仙”的作品亦有四件,表中收录两件,均作于庚戌(1670),距髡残圆寂仅一年。目前已知髡残最晚一件署有年款的作品——上海博物馆藏 《山水册》(图2)就是赠予“磴先居士”的,可见他在髡残心中颇受重视,得画频率很高。作于1670年的《雨花木末图》现藏香港至乐楼,此作笔性风格与1669年作《溪桥策杖图》、1670年作《绿树听鹂图》一脉相承,用笔圆浑而细密,用墨湿润,局部以干焦墨勾提皴擦;山石呈堆叠结构,纵深感弱而块面感强,是典型的晚期作品。据题款“蹬先汪子,读书高座,以雨花木末为海水,为壁响”可知“磴仙居士”姓汪,与髡残交往时尚在雨花台高座寺读书,可能是意在考取功名的儒生。进一步搜检文献发现,这位汪磴仙即明末清初寓居金陵的皖籍文人、词家汪楩。

图2 髡残山水册十一开选一 纸本设色 纵22.8厘米 横15.3厘米 上海博物馆藏

除了宰官居士,祖堂大火后髡残亦与数位佛门道友往来密切。通过分析作品中上款人的称谓可知:髡残将僧俗两道分得比较清楚:宰官文人通常用“居士”,如“青溪大居士”“湄翁大居士”“绳其居士”“邓先居士”“尔和居士”等;而佛门道友往往用“禅契”“禅友”“道契”“道兄”“道者”等,以示同道身份。

“涌幢道契”便是祖堂大火后髡残赠画较多的道友之一,其具体身份已不可考。但赠画时间集中在1665年至1667年之间,且频率很高,短短二三年时间里亦有四张,此时正是髡残与林天擎、绳其居士等人展开密切交往之际。现存赠予涌幢道契最早的作品是天津博物馆藏《山水图》,作于康熙乙巳冬十月(1665年),落款写道:“此画作幽栖借云关中,涂抹数日始就。涌幢道契索余画亦数年,意以此偿,其精通当不啻十倍耳。”可见两人早已相识,髡残为何不在居所未烧、环境安定时赠画,却要在居所被焚、“笔砚图籍无一存者”时赠予?令人遐想。

四、髡残圆寂后所交官绅的动向考

根据上文对祖堂大火后至圆寂前髡残交游圈的整体考察来看,在这数年时间里,他的交际非常广泛,与僧俗两道人士均有往来,尤以世俗圈交往最密。如果算上与他诗文唱和的施闰章、王士祯、钱陆灿等人,则圈子还要扩大不少,足可想见当时髡残在南京文艺圈中受欢迎的程度。

但是,当髡残圆寂后,幽栖寺内房僧又卷土重来,夺走其居所,并对其遗像、遗物做出大不敬的举动时,曾经活跃在髡残身边的这群“护法”又在哪里?张怡在《登最高峰记》中有一段话颇堪玩味:

张怡与楚云和尚的这番对话不但使散见于各种文献中的有关髡残“死后焚骨灰,投弃江流”“师在祖堂,尽出生平玩爱之古铜器”“祖堂道场复为酒肉肆馆,真可痛也”等描述都得到印证,而且真实地刻画了髡残尚在世时,宰官居士们趋之若鹜,个个争先,而圆寂后概无问津、门庭寂寥的场景。并用一针见血、极富辛辣讽刺意味的文字分析了其中的原因。

在张怡看来,“诸公”的所作所为概括起来无非“名利”二字。因为髡残在世间和出世间都享有很高声望,“诸公”攀附他以抬高自身。髡残的书画作品“笔墨高妙,而自矜慎”,所以“诸公”虚情假意地接近他以便伺机获得寸缣片楮,以获其利。髡残“戒律极严”“士大夫以净金供养,必峻却之”,所以“诸公”有供养之名,无自掏腰包之实,可谓名利双收,一举多得。此种可遇不可求的“好事”,在髡残圆寂后,当然是作鸟兽散,无复过问了。

当然,作为髡残密友,张怡这段话无疑是站在维护髡残的立场说的。周亮工也评价髡残:“品行笔墨俱高出人一头地,所与交者,遗逸数辈而已。绘事高明,然不轻为人作。虽奉以兼金,求其一笔,不可得也。至所欲与,即不请,亦以持赠。”对髡残人品气节评价甚高,对其与仕清官宦的交往不着一笔。黄宾虹在《石溪石涛画说》中亦有:“性孤僻,寡交际。居寺中,闭关参禅,偃仰寂然者动经岁月。……钱牧斋、周栎园之流颇重之,亦间有唱和,而石溪故不屑伍彼屈节,之所以为之者,殆有所不得已耳。”之语。虽承认髡残有与所谓“贰臣”交往的事实,但在宾翁所处的历史背景下,对民族气节的重视无疑让他将髡残与钱谦益、周亮工等人的交往一笔带过,并为其辩解“殆有所不得已”,不得已的原因则未说明。诚非不得已耶?相信观者会有自己的评判。

五、结语

通过以上考述可知,祖堂大火后髡残的艺术创作活动与护法宰官、文人居士及同道禅友间的交往紧密联系在了一起。这种密切关系是由流传至今大量的有上款人的书画作品呈现的,当时热闹的景象可以想见。其背后的驱动力可能与大火后髡残在幽栖寺中最基本的生存条件受到威胁有关,除了林天擎用捐资购楼并勒石为记的实际行动明确表达对髡残的支持之外,其他文人居士、道友与髡残的密切交往,也向其周围僧众彰显了双方的亲密关系。暂且不论双方的交往是单向的主被动关系还是双向的互动关系,宰官居士们所代表的世俗社会力量乃至官宦政治力量通过双方的交往无形之中在髡残周围形成一道保护圈,对幽栖寺其他僧众,尤其是一部分不守清规的房僧起到了震慑作用,令他们在髡残在世时尚有所忌惮而不敢轻举妄动。

作为回报,这些士绅不但以供养之名在世俗社会获得名声,还得到髡残的书画作品。这些作品背后所含经济价值和艺术价值恐怕是他们乐于活跃在髡残身边的首要原因。而当髡残圆寂,经济价值与艺术价值的源头消失,甚至连获得虚名的缘由也没有了的时候,这些人哪里还会在意幽栖寺里又发生了什么?或许他们早已在赶往下一处热点的路上了吧!

笔者不揣谫陋,希望通过这些点滴考证还原一个真实、完整的髡残。文中疏漏谬误之处一定很多,祈请方家不吝赐教。