余绍宋、俞剑华、温肇桐画籍分类方法的比较研究①

荆 琦(中国矿业大学 人文与艺术学院,江苏 徐州 221116)

引子

“整理国故”首倡于新潮社的毛子水在1919年5月《新潮》杂志上发表的《国故和科学的精神》一文,他不满学界守旧一派对待国粹所固守的“抱残守缺”的态度,疾呼挽救国学应是以“科学的精神”指导对于中国古代文化遗产的整理。胡适是这一学术主张最早的响应者和最为积极的实践者,他撰文《“新思潮”的意义》刊发在同年12月的《新青年》上,就毛氏所言“科学的精神”给予了更为细致的阐述,即“从乱七八糟里面寻出一个条理脉络来;从无头无脑里面寻出一个前因后果来;从胡说谬解里面寻出一个真意义来;从武断迷信里面寻出一个真价值来”。“整理国故”既是中国传统学术体系一贯注重疑辨精神的现代延续,也是身处新文化运动中的一代学者企图化解狭隘的中西二元对立观念的努力尝试,其根本目的是在为中国传统文化与西方现代科学找寻出两相契合的一条可行之路。

一、余绍宋“十一类四十三目”之分法

1926年,余绍宋经中华书局出版 《画法要录》一书,在初编序例里就近代画坛因不究画理进而导致画风衰糜的现象予以了强烈地谴责:“画学衰微于今日而极矣,以狂怪狞恶为有气魄,以涂脂抹粉为美观,市井喜之,上海画派提倡之,日本之浅识者附和之,动开画会,自标声价,耳食者震之,辄为所惑。后生小子羡其易致富裕而博浮名也,竞趋而师事之,习俗如斯,谁复肯细研画理之精微,谁复肯推究古人之绪论,甚且以为历来剧迹亦不足师,就易舍难,急于自表而画道遂不可问矣,此虽风会使然,而画籍之失于整理使学者茫然不知所以从事,亦实有以致之也。”鉴于以上所述情形,“挽颓波而标正规”的强烈责任感促使余绍宋认为画学书籍的整理已经到了刻不容缓的地步。“中学为体,西学为用”的学养背景,师友梁启超“新史学”观念的影响,长期致力于史志学研究而练就的文献搜集与整理的扎实功力,加之平生以金石书画为旨趣并从学画伊始就注重对于论画之书的研读与摘录等,都为余氏编纂《画法要录》奠定了必要的基础。此书共辑录古人论画书籍119种,因主要用于指导山水画创作,故以山水画画法之书为主,兼录论述之书,并佐以超出一倍有余的参考书籍。余绍宋认为传统画籍可划分为画品、画史、著录、题跋、论述以及作法六类,但言明如若以此类别各自收书则无法实现整理的目的,原因是旧籍在性质上极少有边界明晰者,“纷杂糅乱,漫无统纪”。为“明画论之源流,使成为有系统之科学,故以近代科学方法为之分类排比”。他按“前录”“总录”“分录”“后录”编排书目,“前录”三篇,“通论”“气韵”“画病”,所论皆画学之总则,对以下三录起指导作用;“总录”六篇是作画的总诀,分“布局法”“用笔用墨法”“钩皴擦染法”“点法”“设色法”以及“临摹法”;“分录”亦六篇,“树木画法”“山石画法”“水泉画法”“时景画法”“点缀画法”和“杂画法”,论及具体对象的作法口诀;“后录”两篇,谈及“纸绢”与“题识”的相关内容。全书“甄集精粹,区划类次,疏抉而条贯之,繁而不乱,位而各当”,开中国画学系统研究之先河,故“友人见之咸谓此为整理国故之一端”,梁启超更是赞誉此书为“古今言艺术方法之书亦未有其比”。

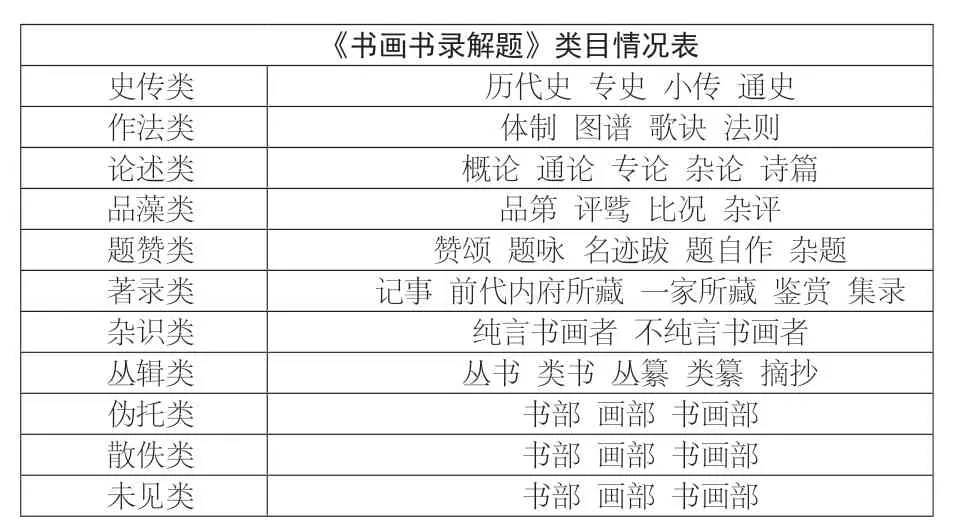

1932年,余绍宋又经国立北平图书馆刊行《书画书录解题》一书,著录自东汉以来的各类书学与画学书目和篇目共千余种,数量远超前代著录各书总和。他在“序例”中阐释了书名的来由:其一,古典目录中“艺术”一类的内涵较广,除书画外还包括琴棋杂伎等,而若采“艺林”或“艺苑”为名,则容易使人误解为涉及文学内容,皆不如以书画二字注明录书范围更加明确;其二,旧有书画专目以人名和作品专目为主流形式,此书实为书画典籍专目之滥觞,名称参考南宋·陈振孙《直斋书录解题》而定。书中所用的“十一类四十三目”的分类体系是余氏在前作基础之上进一步细化的结果,各类先列书部,后列画部,并各按时代为先后次序排布(表1)。

表1 余绍宋《书画书录解题》类目情况表

就《书画书录解题》与《画法要录》两书类目划分情况进行比较可见,其中“史传”(对比“画史”)“作法”“论述”“品藻”(对比“画品”)“题赞”(对比“题跋”)“著录”“丛辑”(对比“著录”)等七项在采录文献上都具有重合之处,至于“杂识”“伪托”“散佚”“未见”四类,其中所涉及书目也可按内容侧重分别归属《画法要录》所列六类之中。

《书画书录解题》一书“是中国古代书画文献第一次以现代目录学方式整理和分类的里程碑式成果,创书画典籍文献系统分类与忠实考据之始”。它不仅为数量众多、性质庞杂的中国书画文献架构起较为全面且明晰的类例体系,而且余绍宋运用多种方法为所录之书逐一撰写了要言不烦、切中肯綮的解题,使得此书同时成为我国首部书画类著作提要目录。这些都使得书画文献的学术与实用价值得到极大程度地提升,更是为研究之人索书、读书开辟了有效的指引门径,被林志钧赞曰:“不读《书画书录解题》,不可以论中国艺术”,其重要性可见一斑。

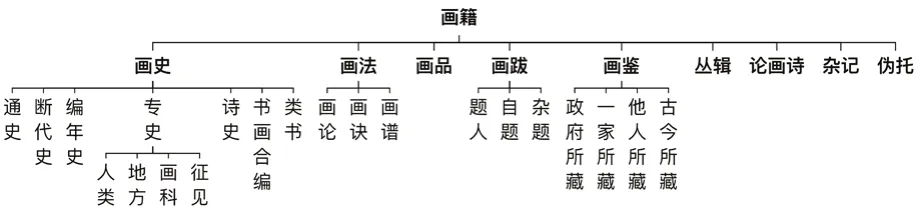

二、俞剑华“九类十七目”之分法

1940年8月,俞剑华所撰《国画研究》一书经商务印书馆(长沙)出版。他在第二章《画史之研究》中首先将中国绘画史的内涵概括为六种:画政、画家、画迹、画论、画籍以及插图,而后就概念及其与绘画史之间的诸种关联逐一予以了扼要阐释,之后又将《画籍之研究》单独写就一个章节作详细论述。

经历代积累,我国画籍之数量可谓汗牛充栋。依据性质的不同,俞剑华将古代画籍大致归纳为画史类、画论类、画谱类、画跋类、画鉴类、丛辑类、杂记类和伪托类等八个类别。类分看似明晰,然而实际情况却是“每类之中又分若干子目,每一子目之中有一种者,有多种者,又有一种书涉及各方面性质不易确定者,有书与画合编者,有散见于丛书类书之中而原书已佚者,有稿本未及刊印而已销毁者,有虽经刊印而流传绝少者”,其中能够兼具“科学之组织”“丰富之内容”与“正确之见地”者更是凤毛麟角。鉴于上述甚为复杂的状况,不利于读者从中获取全面且正确的信息,俞剑华主张治中国绘画史者的当务之急应是对于历代画籍施以整理,涉及的工作包括考订画籍的编纂年代,分辨内容的价值与优劣,核实版本的流传与真伪,疏解含义的晦涩,删减辞藻的繁冗,辨证理论的空泛与矛盾,以及辨别纠正文本中的词句错误等;具体方法,他则认为“可引用近代盛行之整理国故方法”。

整理国故的实质是对于中华民族文化遗产采取批判继承的态度并倡导对其予以更为科学和系统的整理,这是俞剑华将其引入用以指导古代画籍研究的根本原因。画籍整理的具体实践他认为应落实在“消极之整理”与“积极之建设”两个层面。

“消极之整理”是在对固有画籍不改变原有内容和撰述方式的前提下进行的,所谓“整理”主要涉及四个方面:一是版本,研究同一画籍在流传过程中因传抄、编辑、刊印等原因而产生的不同版本,比较版本之间的差异和特点,鉴别优劣、辨别真伪;二是文字,校正画籍文本中的错误字句并添加正确标点,对于艰涩难懂和引经据典之处适当加以注解或按语;三是意义,指辨别伪托之书并对画籍中凡属妄谈、谬说、空言、玄论之类言辞予以驳斥;四是质量,一方面指删除原文中的烦琐虚言以使文本精简却原意不失,另一方面则是建议编制一部分类完整、收录齐备的画籍著录丛书并加设单行本以备读者按需购买避免重复。

“积极之建设”则是建立在“消极之整理”的基础上就内容组织与撰著方法所进行的根本性改造,从而产生区别于古代画籍的更加适宜阅读、教学、研究、收藏以及传播的现代画学书籍。俞剑华以六种画籍为例对改造之后所应具备的特征作了进一步的说明:画史类书籍,应有系统的组织脉络,严明的史实考证与客观公正的见解,叙述要详实,插图要丰富;画法类书籍,应将中国画所有技法分门别类细致解析,配以印刷清晰的古代名家作品供读者参照、临摹之用;画理类书籍,应将杂糅于他类画籍中的画理言论析出,或按时代、或依性质另编成书,辨其是非,评述优劣;画鉴类书籍,应详尽著录历代鉴藏与海外公私所藏绘画作品,并选取重要的存世真迹印制画册便于观赏;丛书一类,应尽量将历代画论、画理、画法之书收入,但不录仅供鉴藏参阅的著录之书、卷帙繁多不易翻印之书、家喻户晓单本易购之书以及抄袭旧说杂录成文之书;译书一类,一是可以将海外有关中国绘画研究的重要著作译为中文,做他山攻磋所用,二是亦可选取代表画籍译为外文,帮助国外爱好与研究人士准确理解中国绘画的精深之处,达到传播民族优秀文化艺术的目的。

“消极之整理”的目的是尽可能还原古代画籍的真实面目,而“积极之建设”则是从内涵、性质、分类、编撰方法、叙述方式以及传播形式等方面着手,对于传统画学文献遗产进行的更为科学化和系统化的深层次研究,两者之间呈现出相辅相成的关系。

文献分类,是指依据内容、性质的异同对于文献进行分门别类地组织和揭示。分类首先需要建立在一定数量的文献积累基础之上才具有实现的可能性。为此,俞剑华在《画籍之数目》一节中就预先展开了对于自明清以来十二种较为重要的类书、丛书所著录的画籍数量予以汇列的工作,并根据文本的收录情况将这十二种类书、丛书分为三类:第一类“全录原文者”,属此类者有明代王世贞《王氏画苑》与《画苑补益》、清代纪昀等《四库全书》、黄宾虹、邓实《美术丛书》以及于安澜《画论丛刊》;第二类“摘录原文者”,清代王原祁等《配文斋书画谱》、清代陈梦雷《古今图书集成·艺术典》、清代彭蕴灿《历代画史汇传》以及余绍宋《画法要录》均列于此类;第三类则是“摘录论列者”,包括郑昶《中国画学全史》、余绍宋《书画书录解题》以及俞氏自著的《中国绘画史》。

俞剑华据以上书目所录统计中国古代画学著述约计584种,然而存世可见者仅占三分之一,其余则或亡佚或难寻,无法查考。造成此种局面的原因他大致归纳为以下七种:1.书本本身无流传价值;2.仅有钞本亦已失传;3.原本昂贵且刊行极少;4.卷帙繁多购藏不便;5.刊印发行困难;6.子孙不肖致孤本损失;7.天灾人祸以致善本销沉。与之相对,幸存的三百余种画籍被列为九类:1.民间普遍流行者;2.专门家所备者;3.版本稀少者;4.国外盛行者;5.被丛书著录但单本无存者;6.被收入丛书然原本仍存者;7.仅被摘录片段者;8.仅存书名者;9.后人伪托者。如若再依据通行的难易程度加以筛选,存世者最多不过百种。

针对存世画籍在数量与质量方面的整理和分析属于俞剑华画籍研究方法论体系中“消极之整理”层面的工作,即在文献原有形式并未改变的前提之下,厘清版本、纠正文字、明确意义、甄别质量,为接下来包含“分类”在内的“积极之建设”施以铺垫。

分类的作用对于文献工作者而言,可以更加明晰文献的学科属性与内容特征;而就一般读者而言,则可以帮助其更为迅速准确地检索和了解文献。俞剑华在《国画研究·画籍之分类》中就近代以前中国绘画书籍分类的总体情况给予了客观中肯的分析与评价。在他看来,中国画籍的分类一直未能形成统一的标准,在综合目录中,随着《隋书·经籍志》考见五代官私书目,首次采用“经”“史”“子”“集”四部类名,较好地满足了日益增长的各类文献的分类需要,“四部分类法”逐渐为后世编目采用,并随着清中期《四库全书》和《四库全书总目提要》的编修,其体系得以进一步完善,最终固定而成“部—类—属”三级类别。以《四库全书总目提要》为例,所收文献共10254部172859卷,分布于四部四十四类六十六属,其中书画文献提要123部,包含存世文献71部1066卷和存目文献52部223卷,较为集中地分布于“子部—艺术类—书画属”,“谱录类”“杂家类”“小说类”以及“经部”的“礼类”和“集部”的“别集类”“总集类”则有少量分布。此种类属关系的基本确立,在一定程度上既改善了汉魏时期流行的“七分法”中书画文献自身性质被弱化且分布相对分散的窘况,又进一步强化了综合目录分类体系中书画文献的独立地位,但欠缺之处在于“书画”以下不再作进一步性质划分,专业种类文献未能得到更为清晰地分辨与显现。相较于综合目录,传统画籍的分类情况更加困难和复杂,“一书之中,往往体例不纯,言史者恒及于理,论法者或涉于传,虽欲使之分类,而势有未能”,因而即便存世数量有限,也鲜有专业目录学者涉猎于此。

俞剑华认为余绍宋的《画法要录》和《书画书录解题》两书可被视作近代以来能够在书画文献分类方面有所建树者。但肯定的同时,他也指出“共分十一类四十目,可谓详尽之极,但以分类过繁,而旧有书籍性质多难确定,又一书恒兼两三类,故读者每不易定为何类,而《书画书录解题》一书又以书法画法并列,难免牵强之处,苟无索引,殊难检阅,但其开创之功则不可没”。对此,他在1937年1月经商务印书馆出版的《中国绘画史》中将余氏分类精炼为九类十七目(表2):

表2 俞剑华《中国绘画史》画籍分类情况表

这里,俞剑华是仅以历代画学著述为对象进行分类的,“散佚”与“未见”两类因只有存目而无存书并未列入。他自认此种分类虽然并非完全合于科学方法,只是就故有书籍中性质相近的文献归属一类而来,但比较《书画书录解题》则更趋精简易辨。

1957年,俞剑华又出版《中国古代画论类编》一书。此书初编自1936年始,受《书画书录解题》与《画论丛刊》启发与影响。为求尽可能完备地收录历代画籍,他将以画品、画评、画鉴、画谱、画诀、画法、画说、画麈、画筌、画跋、画诗等命名之书皆视为画论一类囊括进来。虽内容翔实,却同样存在名目繁多、相互重叠的不足,可简之为四类:专论绘画原理原则的“画理”类,专涉绘画技法的“画法”类,言及绘画批评的“品评”类,以及谈论绘画鉴赏的“画鉴”类。

三、温肇桐八分法

20世纪80年代初,绘画史论家温肇桐在所撰《中国古代画论要籍简介》的“前言”中再次指出对于古代画籍进行分类这个问题的重要性所在:“根据一九二九年中华版郑昶《中国画学全史》附录《历代关于画学之著述》所记:‘按《四库提要艺术类》及《艺术存目》所列关于画学之著述,凡六十八种。《佩文斋书画谱》纂辑书籍目共一千八百四十四种。彭蕴璨《历代画史汇传》引证书目,共一千二百六十三种,其中较似专著或确为专著者,在《书画谱》里约七十种,在《画史汇传》里约百种。’而郑氏所录,计三百七十种。一九三三年,吴辟疆《有美草堂画学书目》得二百三十种。一九六二年九月,朝花美术出版社刊拙编《历代中国画学著述录目》增订本,其中收录一九一二年至一九五八年部分不计外,东晋至清代共达八百十四种。从这些数字来看,中国古代画论著述的繁复,真有浩如烟海之感。这里又涉及它的分类,‘类例既分,学术自明’。分类的作用就是‘辨同异’。”

他首先认为,面对浩如烟海的中国古代画论著述若想进行较为系统的研读,分类是首要的工作。因为“人守其学,学守其书,书守其类”“欲明书者,在于明类例”“类例分则百家九流各有条理”。

对于余绍宋《书画书录解题》之分类,温肇桐的看法基本是与俞剑华相符合的,在肯定其合理性的同时也指出了不足之处,“因为最后两类的内容是可能有前八类的著述的,也就是说,伪托、散佚与未见三类书中会有史传、作法等前列各种性质的著述的。如果为了区别真伪而把‘伪托’别为一类还是可以的。列‘散佚’为一类,就显得不是那么恰当了”。对此,他根据自己多年研习中国古代画论的经验体会,综合其内容、性质与体裁,将画论著述划分为八类:画理,即画学和创作的总论、泛论、短论、杂论等;画法,即关于技法的阐述和图录等;品评,即关于画家的评论与画作的鉴赏等;画史,即绘画的通史、专史、断代史、编年史,以及画家志传、年谱等;著录,即对于宫廷内府和私人藏画的记录;诗词题跋,即评论绘画的题识、跋语以及诗词等;丛辑,即纂辑画论的类书和丛书等;书录书目,即关于画论的书目和解题等。

温肇桐还针对《书画书录解题》书中余绍宋将“史传”一类所收画史文献又分为“历代史”“专史”“小传”和“通史”四类这样的分类方式提出了异议,他认为“画史可以分为通史、专史和志传三种。而通史中又可以分为断代史和编年史。专史则可以分为画种史和地方画史”。从《书画书录解题》所列“史传”一类收辑的文献目录内容来看,“历代史”的一部分和“通史”都应归属于“通史”一类,无需单列。《书画书录解题》将成书于某一朝代的通史(《历代名画记》)及断代史(《图画见闻志》)皆列入“历代史”是不符合史学概念界定的。因为从严格意义上讲,“通史”指的是从远古到现代的历史,如郑午昌《中国画学全史》、俞剑华《中国绘画史》等皆隶属此类。温肇桐在《中国古代画论要籍简介·画史要籍》中选录了唐代张彦远《历代名画记》、北宋郭若虚《图画见闻志》、南宋邓椿《画继》、元代夏文彦《图绘宝鉴》、清代徐沁《名画录》、清代张庚《国朝画征录》、清代蒋宝龄《墨林今话》以及清代彭蕴璨《历代画史汇传》八种,皆“是通史兼有断代史而又具有志传性质的重要著作。前六种,其内容基本上是连属一贯的,其最后一种是历代画家的志传,内容尤为全面”。而如唐代朱景玄《唐朝名画录》、北宋刘道醇《宋朝名画评》和《五代名画补遗》、北宋黄休复《益州名画录》、明代王樨登《吴郡丹青志》以及清代李放《八旗画录》等,温氏则认为是“为了进一步明了一时一地和一个画种的历史源流及其演变”而必读之断代史画学要籍。

然需辨析的是,温肇桐在《中国古代画论要籍简介》中的分类是将画论的内涵作了一定程度的扩大化处理,“画论”中包含了“画史”。此种分法作用于画学分类尚可,但作用于画论的分类便会稍欠妥当,因为“画论”与“画史”应为同级的两个类别。画论的概念是指编撰者基于对绘画创作、品评、思想等现象加以认知和总结,并依据自身的立场与观点,就其中的规律予以概括,从而形成特定的有内在联系的原理原则。根据此定义,“画法”一目当不应与“画理”“画鉴”以及“品评”三目同属“画论”之类,因其多数为关于绘画技法的阐述,如人物画法、山水画法、花鸟画法等,实应编入中国画技法教材中去更为严谨,然理法兼收的现象却仍然普遍存在于今人编辑的画论丛书中。

表3 俞剑华《国画研究》中国绘画书籍分类表(俞氏自制)

再将温肇桐画籍分类和俞剑华在《国画研究》书中所列“中国绘画书籍分类表”相对照可见,俞氏“画论”一类是将温氏“画理”“画法”“品评”三类包含其中;温氏“著录”“诗词题跋”分别归入俞氏“画鉴”“画跋”;温氏将俞氏“画史”类“专史”一列的“类书”析出归于“丛辑”一类;俞氏“通史”之下有“全史”“分史”之别,“分史”以下再列“断代”“编年”等九小列,而在温氏分类体系中“通史”“专史”“断代史”“编年史”则为同级关系,与“画家志传”和“年谱”并列,同属史传类画籍。

经过以上的对比和分析不难发现,温肇桐是在对俞剑华画籍分类体系继承的基础上实施了一定程度的简化,将其中性质最易辨别确定、形式最为固定常见的八种类别提炼出来,进而实现了自己“辨同异”的分类研究目的。温氏编纂《中国古代画论要籍简介》一书的意图是要为初涉古代画论之人解决入门的问题。既然是针对初学者,他的画籍分类体系就不可能如余绍宋、俞剑华两位先贤一般追求尽可能地细致甄别,过于专业化的呈现容易给人造成望而生畏的距离感。为了凸显此书的“向导”作用,他按照上述八个类别精选出46部不同性质、体裁和内容的经典名篇评介相间、言简意赅地加以介绍,确是为初入中国古代画论研习的一部明灯之作。

结论

“凡读书最紧要者,目录之学。目录明,方可读书;不明,终是乱读。目录之学,学中第一要紧事,必从此问途,方能得其门而入。”书画目录是艺术文献的一种特殊组织形式,它将某一时段内的作品或著述按照某种分类方法和顺序组织并记录下来,从而使其名称、作者、时代、内容、存佚等情况得以保存,虽属二次文献,但一方面可以帮助研究者从宏观的视角给予书画事业整体发展状况有较为清晰的了解与审视,另一方面则是可以为美术史、美术批评以及书画鉴定等相关研究工作提供便捷且有效的辅助。

“目录之两大要素,曰分类,曰编目。有书目而不分类,未得尽目录之用也。”经历代汇集而成的书画文献数目庞大、体裁多样、内容丰富、性质复杂,这就为分类带来了一定的难度。仅就画籍分类而言,便常常会遇到“一书之中多兼数种,究宜归于何类,颇费斟酌”的情形。例如,“画理是古代画论的首要部分,可以说,它是整个古代画论的一个纲领。其内容,包括画学和绘画创作问题的泛论、总论、短论和杂论。此中又以创作问题的阐述,占据了它的重要方面”,但从所论范围来看,往往兼及画法,甚至还及于画史;古代绘画技法的要籍,多从各种画种的角度来加以论述,“关于这些著述的内容,有的是泛述,也有涉及于画理画史的”。此外,画中专讲理论之作,其名称还有画原、画絮、画忆、画赘、画筌、画话、画寄、画谈、画编、画尘、画识、画引、画集、画评、画谱、画诀、画说、画训、画记、画序等,想就性质作严格区分实属不易。因此,正是由于古代画籍在内容、性质方面多有交织,体裁又多种多样,才造成了“欲作正式科学之分类,几不可能”的局面。加之书画向为专门之学,分类、编目与评介之人若无相关修养并辅以科学方法,恐也难以胜任。

20世纪初,以胡适、梁启超为首的一批学者引入西学之研究方法积极推进“整理国故”的学术运动。“大体上,从事国故整理工作的重要学者,他们所做的工作要比早期那些攻击中国传统的人更具建设性,也可能更有远见卓识”。1922年4月15日,梁启超在国立北京美术学校所作的名为《美术与科学》的演讲中,对美术研究者提出了须要“有极明晰极致密的科学头脑”的要求,并希冀学者们能够探寻出一条“科学化的美术”之路。梁氏所论意在强调要变传统感悟式的治学方式为科学的理性研究,这也为古典书画目录的现代转型提供了契机。身为任公挚友的余绍宋积极投身于古典书画文献的整理工作中,创撰《书画书录解题》一书,从而彻底改变了古来书画文献无专目的历史,其书所采用的文献分类体系“条分类例,剖判明晰,既全面反映了种类书画典籍存佚传承,又正确反映了中国书画学术体系”。40年代,俞剑华借用“整理国故”之名建构自己画籍研究的方法论体系,运用“消极之整理”与“积极之建设”相结合的方法进一步促进古代画籍研究的科学化进程。他同样十分重视文献分类问题,将之视为“积极之建设”不可或缺的一项创建性工作。在肯定余氏《书画书录解题》“为中国画学书籍详细分类之创造者”的同时,针对其“书画并列”“分类过繁”“殊难检阅”等欠缺之处将其调整为上文所列九类十七目,希望能够扬长避短。温肇桐是同辈学者中于目录学领域成果最为丰硕之人,1958年出版的《历代中国画学著述录目》是继《书画书录解题》之后画学文献辑录数量可与之匹敌的第一部专科目录,共收古今画学书目篇名(包括散佚)1200余种;《1912—1949美术理论书目》 (1965)和《美术理论书目1949—1979》(1983)可被视作《历代中国画学著述录目》续书,补充录入自1912年初至1979年10月间陆续出版的美术理论类书目千余部。1980年代温肇桐在《中国古代画论要籍简介》序言中就余、俞二人的文献分类予以了调整与归纳,力求使古代画籍在性质与内容方面更为“同则同之,异则异之”(《荀子》)。

“以个人之眼光不同,分类之方法自亦因之而异。过简则挂一漏十,无类可归,过繁则条目详尽,不易记忆。”余绍宋、俞剑华、温肇桐三人对于中国古代画籍的分类详略不一,究其根本,也是上述原因所致,并无绝对正误之分,但三人之努力确为古代画学文献在现代学科体系中真正实现“类例既分,学术自明”贡献了可以参考的有效路径,显著提升了古典画学文献的学术价值与实用价值。